危害食品药品犯罪在司法实践中的法律适用问题研究

——以SD区检察院2013年以来所办案件为视角的分析

赵磊

(清华大学 法学院,北京 100084)

危害食品药品犯罪在司法实践中的法律适用问题研究

——以SD区检察院2013年以来所办案件为视角的分析

赵磊

(清华大学 法学院,北京 100084)

食品药品安全关乎民众切身利益。近年来,危害食品药品安全问题经常见之于新闻媒体报端,从而引发广大民众普遍担忧。面对此情势,如何有效保障食品药品之安全质量成为备受社会民众关注的焦点问题,这也是党和政府高度重视的重大民生问题。刑法作为预防和惩罚犯罪的有力武器和最后一道防线,检察机关作为法律之守护神,怎样在关系民众健康安危和基本权益这一重大问题上提供有力保障,确实值得深思和研究。应当看到,在司法实践中,检察官在具体查办危害食品药品安全犯罪过程中,在适用刑法、司法解释及其他规定中,还存有不少疑惑和问题。鉴于此,有必要在收集和整理SD区检察院近几年所查办有关危害食药安全犯罪案例基础上,针对实践中检察官办案遇到的重点、难点法律适用问题展开分析,针对检察官办案遇到的重点法律适用问题展开分析,提出针对性建议。

危害食品药品犯罪;法律适用;构成要件;法益侵害

一、问题的提出

食品药品是人类生存所必需的物质依靠,直接关乎民众的能量提供和健康保障。近年来,“三聚氰胺奶粉”、“地沟油”、“染色馒头”、“毒胶囊”等一系列食品药品安全事件接踵而至,显而易见,其所产生的问题和危害都是十分严重和巨大的,如何捍卫人民群众“舌尖上的安全”成为社会关注的热点[1]。面对这种严重局面,我国已从立法层面加强相关法律法规的健全和完善,检察机关也加大了对这类犯罪活动的专项追诉力度。最高人民检察院不断督促和严格要求全国检察系统更加严格履行自身职责,规范行使检察权力,加大对危害食品药品安全等违法犯罪行为惩治力度,回应群众关切[2]。

立足现实,我们看到,尽管《刑法修正案(八)》对危害食品药品安全犯罪内容进行了相应地删除、补充和修改,体现了对危害食品药品安全犯罪从严打击的精神[3]。但是在具体司法实践中,在具体法律规定的适用方面仍呈现依据不足,惩治乏力的尴尬境况。检察机关在办理此类案件过程中,也时常遭遇一些棘手的法律适用难题,这些都对依法有效打击危害食品药品安全犯罪产生不利影响。基于此,本文将从司法实际出发,在总结SD区检察院近年来查办的此类案件基础上,针对实际问题,分析病灶所在,提出相应完善建议,期望能对实际工作提供有益帮助,产生积极影响。

二、SD区检察院2013年以来所办危害食品药品安全犯罪的基本情况

(一)整体情况

近几年来,SD地区危害食品药品安全犯罪案件处于频发、多发阶段,违法犯罪分子基于获取利润之需,不顾法律的严惩和他人的安危,隐蔽化,组织化,技术化地实施此类犯罪活动,给民众生命安全和市场健康发展构成严重威胁和重大损害。

此类犯罪案件被频繁查处一方面突显检察机关依法严厉打击危害食品药品犯罪的坚强决心和鲜明态度;另一方面也说明本地区食品药品安全形势仍然十分严峻。下面笔者将近几年SD地区危害食品药品安全犯罪的整体情况做一扼要总结,以供参考。

第一,危害食品药品安全犯罪案件数量近几年呈现出较快增长的严峻形势。

据 SD区检察院案件管理中心所做的数据统计 ,2014年SD区检察院受理危害食品药品安全犯罪案件所占受理犯罪案件总数的3.47%;2015年SD区检察院受理危害食品药品安全犯罪案件所占受理犯罪案件总数的5.98%。2013年以来SD区检察院受理危害食品药品安全犯罪之批捕数和起诉数也呈现出明显的增长态势(如表1)。表1内容一方面反映出近几年危害食品药品安全犯罪在这几年确实频繁发生,增长迅速;另一方面也显示检察机关依法查处该类犯罪案件的坚定决心和采取的有力行动。

表1 2013年以来该院受理危害食品药品安全犯罪案件的基本情况

第二,危害食品药品安全犯罪案件主要集中发生于经济发达、人口密度大且市场管理相对比较薄弱的地区,也有向经济欠发达的偏远地区发展之趋势。

笔者通过对SD检察院2013年至2015年所依法提起公诉并依法作出有罪判决的案例汇总数据之分析,发现本地区危害食品药品安全犯罪案件较多发生于经济发达,人口稠密,市场监管薄弱的区域,明显表现出危害食品药品安全犯罪案件之发生与经济发达与否,经济发展程度高低具有一定关联性。同时,本地区危害食品药品安全犯罪案件也越来越多呈现出与多发于经济发展相对落后、市场监管松懈的偏远区域相类似的趋势。在司法机关追究这类犯罪时,监管部门往往认为其实际执法处境有难处,如食品药品监管力量弱、设备欠缺,与监管地域广、任务繁重形成鲜明反差,尤其是在广大农村,这一问题更加突出[4]。

第三,SD区检察院依法提起公诉,人民法院依法作出判决的危害食品药品安全犯罪案件数目在这几年明显呈现高速增长情势,SD区检察院依法提起公诉,人民法院依法作出有罪判决且对被告人判处三年以下有期徒刑、拘役、罚金及缓刑人数也呈现较高增长态势(如表2)。表2内容表明,2014年,2015年SD区检察院依法提起公诉且人民法院依法作出有罪判决数分别是13件、147件,呈现出非常明显倍数增长之情形。2014年,2015年SD检察院依法提起公诉,人民法院依法作出有罪判决中被判处三年以下有期徒刑、拘役、罚金及缓刑的人数分别是4人,74人,该数据统计显然说明随着危害食品药品安全犯罪案件的频繁发生,在此类案件中积极参与该犯罪活动的犯罪分子人数增长是非常迅速的,背后所隐藏的法律、经济及社会原因值得深思。

表2 2013年以来该院受理危害食品药品安全犯罪犯罪判决情况(人)

(二)危害食品药品安全犯罪的司法治理情况

1.检察机关对危害食品安全犯罪的司法处理情况

第一,近几年来,尤其是2014年以来,SD区检察机关所批捕和起诉的危害食品安全犯罪数量呈现高速增长态势(如表3)。2014年SD区检察院受理危害食品犯罪安全案件之批捕数为37宗61人,受理此类犯罪案件之起诉数为27宗54人;2015年SD区检察院受理危害食品安全犯罪案件之批捕数为53宗71人,受理此类犯罪案件之起诉数为117宗126人。从中可以看出,这几年检察机关查处危害食品安全犯罪案件的力度非常之大,危害食品安全犯罪案件也正处于高发、多发阶段。

表3 2013年以来该院受理危害食品安全犯罪案件的基本情况

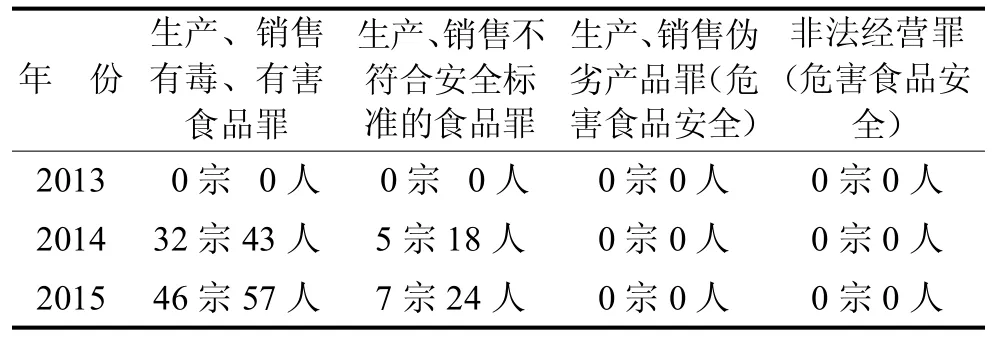

第二,生产、销售有毒有害食品安全犯罪在危害食品安全犯罪类罪中占有较大比例(如表4)。2014年以及2015年SD区检察院受理的生产危害食品安全具体犯罪批捕人员数量中,生产、销售有毒有害食品犯罪分别32宗43人,46宗57人,相较于其他具体罪名其处于很大比重,这说明生产、销售有毒有害食品犯罪的多发情况和检察机关对于此犯罪活动的严厉打击。

表4 2013年以来该院受理危害食品安全具体犯罪批捕人员数量统计的基本情况

2.检察机关对危害药品安全犯罪的司法治理情况

第一,2014年以来SD区检察院查办危害药品安全犯罪案件数量出现较大增长(如表5)。对比2013年,2014和2015年SD区检察院所受理危害药品安全犯罪案件之批捕数和起诉数分别是109宗111人,46宗46人;110宗116人,80宗110人。这也表明检察机关在近几年来对此类犯罪案件的受理查办数和打击力度都很大。

表5 2013年以来该院受理危害药品安全犯罪案件的基本情况

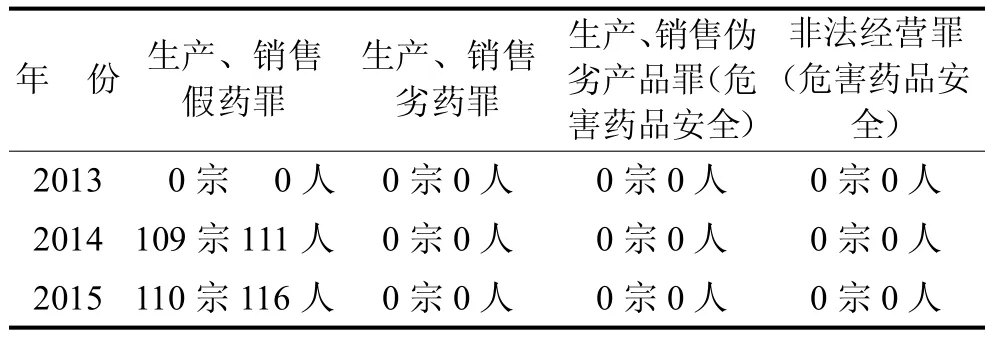

第二,近几年,检察机关受理的危害药品安全犯罪案件中,生产、销售假药犯罪所占比例很大(如表6)。在2014年和2015年SD区检察院所受理此类案件之批捕数量分别是109宗111人,110宗116人。相对于其他年份,此类犯罪的增长趋势以及检察机关的打击力度同样是空前的。

表6 2013年以来该院受理危害药品安全具体犯罪批捕人员数量统计的基本情况

(三)危害食品药品安全犯罪案件之特点

笔者通过对2013、2014和2015年SD区检察院受理查办的危害食品药品安全犯罪案卷材料进行收集、整理和分析,将危害食品药品安全犯罪特点总结如下,期望能对更准确、全面认识此类犯罪有所助益。

第一,犯罪分子基于安全获取利益之需,往往多人作案,相互配合。

在所收集的相当数量的危害食品药品安全犯罪案例中,犯罪分子组成的团伙一般事先预谋,组织严密,分工明确,共同作案,从而能够在危害食品药品安全犯罪活动的生产、存储、运输、销售等阶段进行“无缝对接式”,产销一条龙的模式经营[5],进而编织成严密、高效且反侦查能力较强的团伙犯罪网络。

第二,一些危害食品药品安全犯罪案件事实情节严重,社会危害很大。

近年来,SD区检察院所查处的此类犯罪案件都属于性质严重,情节恶劣,产生很大社会危害的刑事案件。一些犯罪分子一味地追求利润,在制造、销售食品、药品环节中,故意违反国家有关法律法规之禁止性规定,有意去添加严重威胁或危害人们身体健康的各类违禁物、危险物。譬如一些犯罪分子故意在自己养殖的生猪中使用对人体会造成严重危害的莱克多巴胺和盐酸克伦特罗等物质。

第三,犯罪手段更加多样和隐蔽,一些专业人士也参与其中。

随着网络电商和物流行业的迅猛发展,食品、药品的网络化销售和运输也随之快速发展,不少犯罪分子除了采用传统的销售途径以外,为扩大销售,追求利润,越来越多地去使用物联网、现代物流等方式去进行危害食品药品安全犯罪活动,其作案手段、作案方法更加科技化、发散化、隐蔽化、快速化[6],传统的监管手段也难以有效应对,侦查机关对此类犯罪活动的发现和侦查也不易迅速开展。与此同时,检察机关所查办的此类犯罪也呈现出涉案犯罪分子越来越具有专业化知识背景的特点。

第四,不少犯罪分子理应受到法律严惩,但基于个体因素,定罪量刑标准较难确定。

尽管危害食品药品安全犯罪给社会和民众带来了很大危害,理应对此类犯罪活动进行严厉惩罚,但是由于此类犯罪之复杂性、隐蔽性等特点,加之,不同受害者之个体差别,违法食品药品对其造成的危害不尽相同,这就使得在具体案件侦查、起诉、审判中较难迅速进行立案、审查起诉、定罪量刑。这在一定程度上促使那些犯罪分子敢于违反法律,敢于顶风作案,敢于不顾一切地为获取高额利润而从事危害他人生命健康安全的严重刑事犯罪活动。

三、检察机关在查处危害食品药品安全犯罪中的法律适用疑难问题

食品、药品安全事关社会民众之切身利益,基本权益。面对危害食品药品安全犯罪的高发、多发态势,我国当前采取的是宽严相济刑事政策中“严”的一极,即严厉的刑事政策。有学者将其归纳为“厉而不严”[7]。即严厉而不严密的刑事政策。从法律层面看,为确保食品、药品之质量安全,品质保证,完全有必要将包括刑法在内的众多部门法一起组成严密衔接,综合协调,健全完善的食品、药品法律体系。立足司法实务,可以了解到检察机关在运用法律查办危害食品药品安全犯罪中所遇到的疑难问题,对于这些问题的总结和明晰,有助于我们更好地完善相关制度和规定,从而为更有效地打击此类犯罪创造条件。

检察机关在查办危害食品药品安全犯罪过程中所遇到的主要问题如下:

第一,基于此类犯罪的特殊性,其事实之发现,证据之收集以及案件情节之认定难度都很大,从而提高了案件侦查及起诉工作的困难度。

首先,在具体查办危害食品药品安全犯罪活动中,犯罪分子通常不会记录具体的生产、销售情况,于是司法机关就很难查清并认定已经出售的食品、药品的具体数目和金额,被迫对犯罪现场所遗留的食品、药品进行收集并保存,现实的困境必然会对被告人的量刑处罚以及对违法获取利益的追缴产生消极影响。

其次,基于各类食品、药品的专业化,技术化特性,需要由专门的具备检验资格的鉴定机构对具体案件中涉及到的假药,劣药,不符合法律规定之食品安全标准的事实进行专业化分析认定。在追究该类犯罪中,鉴定工作多集中于对假冒伪劣产品性质的鉴定、对有毒有害食品性质的鉴定等,这种鉴定与审判阶段所做的司法鉴定具有一定差别,在具体运作程序和模式上应区别对待[8]。而且在司法实务中,还比较短缺有关此类检验鉴定机构与司法机关办案机制相衔接之环节,这也增加了司法机关对此类犯罪进行司法判定的难度。

第二,刑法有关危害食品药品安全犯罪之具体规定容易造成某些认识理解上的困境。

针对概念的实际功能,卢埃林曾言,“概念划定了一定的范围,与其说是申明包含了多少,不如认为是强调将另一些排除在了划定范围之外。”[9]刑法对危害药品安全犯罪之“假药”和“劣药”以《药品管理法》之定义为准并将两者作一区隔,其实并不严密和准确。我国《药品管理法》把药品成分不符合国家药品标准的规定为假药;把药品成分含量不符合国家药品标准的规定为劣药,并采用具体化列举方式规定了一系列认定假药和劣药的诸多情况。由于我国药品管理法对假药的认定犯罪过于宽泛,分假药和按假药论处两种情形,按假药论处的“变质的”、“被污染的”等药品并非是真正意义上的“假药”,而实际上属于“劣药”的范畴[10]。

其次,在司法实务中,较易产生假药和劣药外在情形竞合的问题,这会造成难以准确认定其具体归类之困难,既可能将那些本不应归为生产、销售假药的活动认定为生产、销售假药来加以定罪处刑从而有违公义,又同时有违罪刑相适应之刑法原则。因此,需要立法者将刑事法律所涉及的“假药”,“劣药”作一科学,严密,明确地界定,以有利于司法人员在具体司法实践中准确掌握,正确适用。

再者,在我国刑法所规定的生产、销售不符合安全标准的食品罪与生产、销售有毒、有害食品罪条文中,无论是罪名还是罪状皆出现“食品”这一日常熟知的词语。不同的社会发展阶段,人们对食品这一概念的外延范围也会界定不同。基于打击犯罪活动的现实需要以及刑法解释的原则,我们需要对生产、销售不符合安全标准的食品罪与生产、销售有毒、有害食品罪条文中“食品”一次作一法律意义上的广义解释,即“食品”既包括一般食物,也包括食物添加剂、调味剂、色素、保鲜剂,还包括油脂和饮料等[11]。如此方能将现实生活中生产、销售不符合安全标准的诸如食品添加剂等严重危害社会的行为纳入到刑法所规制的领域内,才能将那些危害食品安全的行为最大化地纳入刑法条文之中。

第三,刑法中关于危害食品安全犯罪的罪名设置比较片面和滞后,考虑到为有效打击犯罪活动之需,应增加相应罪名,扩大危害食品安全犯罪行为的范围。

在实际的社会实践中,在食品药品生产、加工、储存、运输、监管、销售等各个环节都可能出现危害食品药品安全的行为,而我国刑法只针对食品药品的生产和销售环节进行了有针对性具体化的法律规制,对诸如加工、储存、运输等环节却没有刑法的严格控制,这必然造成那些出现在该环节的严重危害社会的行为不能得到及时、有效地预防和打击,这对于有效保护社会安全,民众利益显然不利。有学者认为,应将“生产、销售”有毒有害食品罪修改为“生产、经营”有毒有害食品罪,实现与《食品安全法》的规制统一[12]。因此,需要立法者进一步完善刑法规定,扩大危害食品安全犯罪行为的覆盖范围,增加相应罪名,以便于司法机关更好地适用法律,有力地打击那些严重危害食品药品安全犯罪活动。

再者,基于检察机关查处危害食品药品安全犯罪之经验,在司法实践中,依据刑法规定,将生产、销售不符合安全标准的食品罪以危险犯之标准进行司法认定会对有效打击此类犯罪产生不利影响。同时,随着科学技术的迅猛发展,对食品药品安全性进行检测的科技手段也在不断翻新,原来依靠旧有检测手段认定为安全的食品药品,可能随着时间的推移,技术的进步,再进行检测时可能就被鉴定为不安全的食品药品。对于刑法所规定的“足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病”内容,实际生活中,无论是普通民众还是专业人士都难以掌握和认定。

因此,基于现实情况之考量,基于对民众利益维护之需要,在当今市场运作不太成熟,法治规范不太完善,危害食品药品安全活动还处于多发、高发阶段,有必要将生产、销售不符合安全标准的食品罪修改为行为犯,以便于司法机关有效认定此类犯罪活动,有力打击此类严重危害社会的行为。

四、危害食品药品安全犯罪司法判断规则之明晰和理清

我国刑法理论一直将明确性作为司法解释的要求或者原则[13]。在司法实践中,司法人员对于危害食品药品安全犯罪之主体、客体、主观方面要件往往比较容易理解、认识和掌握,但对于此类犯罪之客观方面的某些问题则时常心存疑惑,难以准确适用。这里笔者主要针对司法实务中,司法人员经常遇到的有关危害食品药品安全犯罪司法判断之疑惑,针对危害食品药品安全犯罪之客观方面的一些难点问题进行理析。期望能对实务工作者更好地理解和运用相关司法判断规则有所裨益。

(一)“销售金额”的司法认定

在我国刑法规定的有关危害食品药品安全犯罪的主要犯罪罪名之定罪量刑都牵涉到“销售金额”认定问题。将“销售金额”作为该类犯罪的定罪依据和标准,从本质上讲,设置该类犯罪的数额标准是对该类犯罪刑事追诉界限做了明确的划分,对刑事追诉力量的启动标准作出了清晰的规定。在刑事追诉过程中,也应该设置一条“数额”底线和界限,未到该数额前,是不能启动正式的诉讼程序,该销售数额应成为行政执法与刑事诉讼的分界线。

在《最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《伪劣商品解释》)中对“销售金额”的具体内涵范围进行了界定,即包括狭义意义上的销售金额和货值金额两部分。从刑法条文和司法解释内容出发,销售金额达到5万元是该类犯罪成立与否的关键点,是把握是否成立该罪的重要依据。与此同时,《伪劣商品解释》明确规定当货值金额达到销售金额三倍以上时,才予以刑罚处罚。即只有当货值金额是狭义意义上的销售金额三倍以上,达到这个标准,才能将相应行为纳入刑事法律之制裁范围中,这也在一定程度上说明,货值金额的社会危害性相较于狭义的销售金额要小一些。

但根据该解释,当狭义的销售金额不足五万元时,需将货值金额与狭义意义上的销售金额共同统计于认定犯罪之数额内,达到这个标准,才能将对应行为列入刑事法律之规制范围。按此逻辑,货值金额和狭义的销售金额又具有相当或相近似的社会危害性。面对同一概念,不同情况,出现入罪认定标准相异,且货值金额与狭义销售金额社会危害性认定不同的矛盾局面,这显然有违刑法罪责刑相适应的刑事法原则。

基于此种情形,对于“销售数额”在刑法领域的理解并不统一,有人认为“销售金额”是指已经销售的产品金额,包括生产者、销售者为了生产、销售伪劣产品而进行的投资(成本)及其增值[14]。也有人认为该金额既指实际上已经销售出去的产品金额,又指尚未销售而可能被销售出去的产品金额[15]。还有一些专家认为应将“销售金额”改为“货值金额”[16]。还有专家认为应将“销售金额”改为“非法经营额”[17]。

对此,笔者比较支持后者。具言之,“货值金额”一般是指侦查人员在犯罪现场依法查获的产品、货物,并没有将犯罪分子出售的货物、产品数量计算在内。何况单纯适用“货值金额”既不能阐释清楚《伪劣商品解释》中的相应条款,也不能有效消除量刑不一致的矛盾现象。相反,倘若采用“非法经营额”这一概念,将在犯罪现场查获的未出售产品以及已出售市场的产品都纳入其中,作为犯罪数额计算,如此一来,一方面解决了司法实务中对“货值金额”和“销售金额”界定不一致,认定相矛盾的情况;另一方面也便于司法人员在具体司法实践中准确认定犯罪数额,提高司法工作效率,有力打击危害食药犯罪。

其实,根据《药品解释》第15条的规定,生产、销售金额是指生产、销售假药所得和可得的全部违法收入。“所得”收入指已出售货物金额,而“可得收入”即指还未出售货物金额。可见,此规定将已售假药金额和未售假药金额全部纳入生产、销售假药金额之内。这也显示司法机关严厉打击,从严打击危害食品药品安全犯罪的坚决态度和保持的高压态势。

(二)危害药品安全犯罪之犯罪形态的认定

考虑到具体司法实务中,危害药品安全犯罪案件处于多发、频发之情势,且司法人员在犯罪形态方面认定方面的困扰之境。笔者将重点分析和理清本罪犯罪形态之司法认定。

我国刑法有关危害药品安全犯罪包括生产、销售假药罪,生产、销售劣药罪,生产、销售伪劣产品罪,非法经营罪等,其中,生产、销售假药罪,生产、销售劣药罪为主要罪名。有关认定危害药品安全犯罪之犯罪形态的法律依据主要有《刑法》、《药品解释》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》等。这些规定对大部分危害药品安全犯罪之犯罪形态判断规定的比较明细,易于司法人员理解和适用。但在司法实务中,也存在司法人员对其中的“生产、销售假药罪”之犯罪形态既遂未遂标准把握不清,掌握不准之情形,在此,笔者想针对生产、销售假药罪之未遂既遂情况作一扼要理清,希望能有助司法人员更好地明晰和处理该问题。

首先,在我国刑事司法理论和实践中,通常认为在恪守罪刑法定原则这个重要基石之上,应以“犯罪构成要件要素全部符合说”作为判定犯罪既遂状态之标准。犯罪既遂是指犯罪行为人所实施的相关活动已经具备了刑法分则对某一具体犯罪所规定的全部构成要件及要素。犯罪的未遂是指行为人已经着手实行犯罪,由于其意志以外的原因而未得逞的行为。犯罪未遂尽管具备犯罪构成之基本要件,但并不全面具备犯罪构成要件之全部要素。对于行为犯之既遂未遂状态之认定,司法人员在实际的司法实务中时有纷争,难以判断。实际上,刑法中的行为犯之行为具有一定阶段性,进程性,危害行为对刑法所保护的利益之侵害程度会随着行为的发展进程,所处阶段而相应提高,当行为进至一定阶段,其就会对刑法所维护的利益构成现实的损害或者威胁,这时也就到达了刑法对行为犯罪既遂状态之要求。很明显,对于行为犯来讲,判断其既遂或未遂之标准在于看该行为是否具备具体犯罪构成要件的全部要素,危害行为是否已经进行到产生刑法所要求的危害后果之阶段。

其次,由此及彼,如何准确地判断生产、销售假药罪之既遂未遂形态呢?具言之,这里笔者从生产假药罪和销售假药罪两个方面进行分析。

一方面,对于生产假药罪来讲,关键在于结合既遂判断标准,对假药的生产过程和具体生产阶段进行理析和断定。根据《药品解释》之规定,这里所谓的生产具体是指具有合成、精制、提取、储存、加工炮制药品原料的行为,或者将药品原料、辅料、包装材料制成成品过程中,进行配料、混合、制剂、储存、包装的行为,或者印制包装材料、标签、说明书的行为。从刑法法益理论角度分析,生产假药罪侵犯的法益是国家药品管理制度以及公民的生命健康权利。犯罪分子生产、制作的假药只能在将要或即将从生产、制作厂商处运往或者销往流通市场之时,才可能对刑法所保护的法益构成现实的威胁或者危害,在此种情况方能判断为犯罪既遂。倘若生产、制作者之生产、制作活动仅仅处在假药生产之其他环节,尚未将假药输往流通市场,此时,尚未对刑法保护之法益构成现实之威胁,则应断定为未遂。

另一方面,在司法实务中,对于销售假药罪既遂状态之判断存有四种看法:

一是合同一致说。只要买卖双方一致取得买卖假药之合同行为,就被认为是既遂。

二是出售行为说。一旦销售者进行出售假药之活动,就被断定处于既遂状态。

三是假药实际给予说。只要销售者将假药实际给予购买者,该给予行为一旦发生就被认定为既遂。

四是进入交易流通阶段说。假药是否流入交易流通阶段是判断行为是否符合销售假药罪既遂状态的标准。

对于上述四种判断销售假药罪是否既遂之标准,笔者比较认同第四种看法,理由在于:

其一,《药品解释》明确规定,为出售而购买、储存的行为属于生产、销售假药罪中的销售。也就是说只要假药销售者出于销售之目的将假药从生产者或者其他厂商那里购买、贮存,那么就将这种行为视为已进入交易流通环节,视为销售行为。而《药品解释》规定的生产、销售金额是指生产、销售假药所得和可得的全部违法收入,这说明销售者出于销售目的存贮假药行为所具有的社会危害性与实际销售行为具有一样的社会危害性,侵犯法益性。

其二,销售者购买存贮假药的目的在于伺机寻找机会,迅速出售自己掌握控制的假药,以便快速获得利润。处于贮存状态的假药正保持随时待发、待售之状态,也正处于假药交易之前段环节,已经对刑法所保护的法益构成现实威胁或危害。基于此,应该将假药进入交易环节作为认定销售假药罪既遂的标准,如此一来,也有利于司法人员在司法实践对此罪名的正确认定和方便适用,也有利于更加严厉打击此类销售假药犯罪活动。

其三,在实际工作中,销售假药犯罪主要通过群众举报或行政执法机关在例行、突击执法检查中发现的,此类犯罪分子一般具有较为丰富的反侦查经验,他们对自己经手且已经销售的假药要么不会进行销售记录,要么隐藏或者销毁销售账目,司法机关只能查清犯罪现场的待售假药数量,很难查明已出售的假药情况。倘若以实际销售假药行为作为认定销售假药罪之既遂标准,则基于现实考量,绝大多数此类案件都会被认定为未遂状态,如此一来,既不符合刑责刑相适应的刑事法原则,也不利于预防和打击此类犯罪活动。相反,倘若将进入交易流通环节作为此罪者既遂标准,则能够很好地实现这两方面要求,符合法理,契合实际。

注释:

[1]沈冬,陈超武,林立.破解打击危害食品药品安全犯罪四大困局[N].人民公安报,2014-2-13(8).

[2]徐亚静.严惩危害食品药品安全犯罪列入“两高”工作重点[N].中国医药报,2015-3-13(1).

[3]万春.依法履行法律监督职能,严惩危害食品安全犯罪 [J].人民检察,2011(11):26.

[4]金泽刚.危害食品安全犯罪的刑法规制 [J].法治研究,2013(5):21.

[5]白云山.危害药品安全犯罪的特点及法律适用 [J].中国检察官,2012(12):36.

[6]袁定波.危害食品药品安全案件量急速攀升 [N].法制日报,2012-8-1(5).

[7]储槐植,李莎莎.论我国食品安全犯罪刑事政策 [J].湖南师范大学社会科学学报,2012(2):82.

[8]郭华.切实保障刑事诉讼法中司法鉴定条款的实施 [J].法学,2012(6):126.

[9]刘翀.现实主义法学的批判与建构[J].法律科学,2009(5):15.

[10]邵蓉,袁泉,蒋正华.对我国假药界定条款的深层解析 [J].中国药事,2010(5):429.

[11]郭彦东,林烈群,何华平,等.销售有害食品案:以工业用猪油冒充食用猪油予以销售致人死亡的行为如何定性 [G]//最高人民法院刑事审判第一、二、三、四、五庭.中国刑事审判指导案例:破坏社会主义市场经济秩序罪.北京:法律出版社,2009:31.

[12]刘伟.风险社会语境下我国危害食品安全犯罪刑事立法的转型[J].中国刑事法杂志,2011(11):34.

[13]张明楷.明确性原则在刑事司法中的贯彻 [J].吉林大学社会科学学报,2015(7):29.

[14]谢望原.论生产、销售伪劣产品罪中的销售金额 [J].中国刑事法杂志,1999(3):27.

[15]郭立新,杨迎泽.刑法分则疑难问题解 [M].北京:中国检察出版社,2000:50.

[16]刘净.食品安全犯罪的刑事立法若干问题研究 [J].法学,2010(11):50.

[17]聂慧苹.生产、销售伪劣产品犯罪中金额问题的研究 [J].政治与法律,2010(11):55.

Application of Law of Harm ful Food and Drug Crime in JudicialPractice——Cases from the Procurator'sOfficeof the SD Districtsince 2013

ZHAO Lei

(Schoolof Law,Tsinghua University,Beijing 100084,China)

Food and drug safety is related to thevital interestsof the people.In recentyears,the food and safety issueoften appears in the newspapers,which causesw idespread concern about the general public.Faced w ith this situation,how to effectively protectthesafety and quality of the food and drug hasbecomeapublic focus.Theparty and thegovernmentsalso attach greatimportance to themajor livelihood issue.Crim inal law,asa powerfulweapon to preventand punish crime and the last line of defense,is indeed worthy of thinking and research.In the process of investigating the specific crime in the judicial practice,some prosecutors have some doubts and problems.The paper w ill put forward some suggestions and countermeasures thatarebased on the collection and collation of the crim inalcases thatSDDistrictProsecutor'sOffice investigated in recentyears.

harm ful food and drug crime;legalapplication;constitutive elements;legal interest infringement

D924.33

A

1674-7356(2016)-03-0063-08

2016-04-04

赵 磊(1983-),男,河南南阳人,2014级诉讼法学专业博士研究生,主要研究:诉讼法学,司法制度。

时间:2016-09-09

http://www.cnki.net/kcms/detail/13.1396.G4.20160909.1108.004.htm l

10.14081/j.cnki.cn13-1396/g4.2016.03.010