新常态下“中国制造”战略升级内在机理及实现路径研究

摘 要:制造业是国民经济主体,受惠于改革红利、全球化红利和人口红利,我国成为全球最大制造业生产和净出口国,为产业转型升级赢得了时间和空间。分析表明,我国制造业在享有绝对规模优势的同时还存在大而不强,产业区域发展不平衡,人口红利优势递减和产业结构优化升级压力。借助局部调整自回归模型进一步分析我国制造业战略升级的内在机理,实证解释影响制造业战略升级重要因素的短期和长期效应,并以此从加快投资驱动向创新驱动转型;重构产业价值链,优化产业空间布局和提升产业增值能力;做强生产性服务业,推动服务业和制造业融合发展;充分发挥区域经济政策产业效应等方面提出实现“中国制造”战略升级对策思路。

关键词:经济新常态;中国制造;产业价值链;人口红利

[中图分类号]F812.8 [文献标识码] A [文章编号]1673-0461(2016)04-0027-08

一、问题的提出及文献综述

制造业是国民经济主体,是立国之本、兴国之器、强国之基。2015年5月,国务院正式颁布《中国制造2025》,成为指导我国未来10年产业发展和推动“中国制造”战略升级的国家战略。《中国制造2025》明确提出大力推动新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等10大重点产业发展,以及服务型制造业和生产性服务业发展。事实上,2013年4月,德国就已提出了以“1个核心 2重战略、3大集成和8项举措”为核心内容的工业4.0战略[1],并上升为支持新一代工业生产技术(信息物理系统)研发与创新,巩固和提升德国制造业竞争优势,抢占未来全球产业发展制高点的国家战略。无论是中国还是德国,产业新政的提出都是适应产业经济环境变化的现实需要。随着新一代产业技术的发展,全球产业加速转型升级,发达经济国家回归制造业,我国也逐渐放弃单纯追求GDP增长的政策目标,转向强调经济结构调整,产业结构转型升级,兼顾增长率与增长质量(刘伟,苏剑2014)[2]。这表明我国已进入了一种经济新常态发展新阶段,在这种新常态下经济增长速度放缓,产业发展更偏重产业结构优化和再平衡,力推战略性新兴产业、生产性服务业、服务化制造业。显然,“中国制造”战略升级是在遵循产业演进内在规律和适应我国经济新常态的基础上,为了提高我国产业综合竞争力,实现“制造业大国”向“制造业强国”转变的战略选择。

就此问题的研究,裴长洪、于燕(2014)认为,德国“工业4.0”战略给我国战略性新兴产业和高技术产业发展带来机遇,我国应当利用发达国家再工业化战略机遇,加强与发达国家在战略性新兴产业和高技术产业的政策、技术、贸易和投资等方面合作,推动产业战略升级[3]。贺正楚、潘红玉分析表明,中国制造产业可借鉴德国“工业4.0”战略,从中国特色新型工业化道路、工业技术与信息技术紧密结合、产业技术创新联盟建设等方面提出实现“中国制造2025”的对策思路[4]。刘瑞、高峰(2015)从钢铁、石化、纺织、轻工、有色金属和装备制造业6大传统产业的运行效益角度进行分析,发现我国传统产业整体呈现波动恶化趋势,并以此提出按照《中国制造2025》目标要求加速向制造强国迈进[5]。笔者将在现有研究成果基础上,从产业贸易分工角度分析经济新常态下“中国制造”战略升级的产业基础,探讨我国制造业在全球产业分工中的地位,借助局部调整自回归计量模型实证研究“中国制造”战略升级的内在机理和动因,并以提出相应的对策思路。

二、“中国制造”战略升级产业基础

产业战略升级是产业生产力发展的演进结果,是产业规模达到一定程度的客观要求。实践表明,产业基础决定了产业升级的实现能力、步伐以及产业升级的广度和深度。

(一)我国已成为全球最大商品生产和贸易中心

一个国家的商品贸易规模取决于该国商品的生产规模,反映了该国商品产业在全球产业分工中的地位,以及在全球产业价值链中的价值端。改革开放初期,我国商品生产和商品贸易规模偏小,缺乏全球竞争力。数据显示,20世纪80年代初,我国商品出口规模为180.99亿美元,仅占全球商品出口规模0.89%,而同年德国、日本和美国发达经济国家商品出口规模分别是我国商品出口规模的10.65倍、7.20倍和12.4倍。随着改革开放的推进,我国积极参与和融入全球产业分工,商品生产和贸易规模逐年增大。2013年我国商品出口规模达到23 427.47亿美元,占全球商品出口比例提升到12.37%,而同年德国、日本和美国商品出口规模仅仅是我国商品出口规模的0.64倍、0.29倍和0.69倍。显然,截止2013年,我国商品出口规模已经远远超过了德国、日本和美国等发达经济国家。

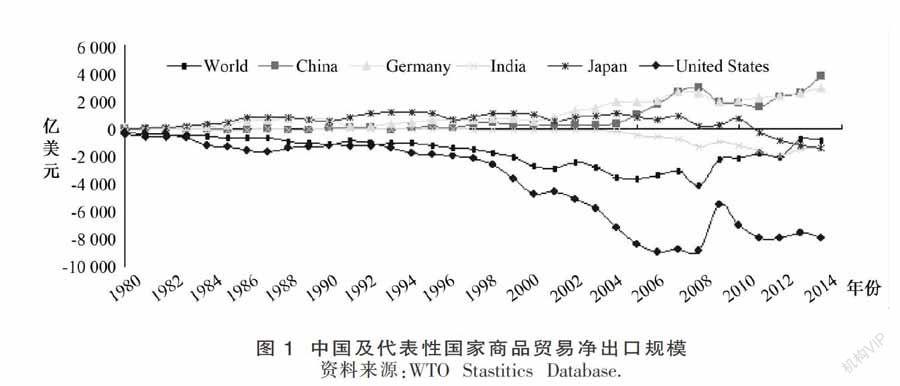

全球及代表性国家商品贸易顺差和和逆差呈现出显著的国别差异和阶段性特征。如图1所示,全球、美国和印度在1980~2013年期间商品贸易均为贸易逆差,且美国商品贸易逆差逐年增加,2014年美国商品贸易逆差达到了7 861.88亿美元。而同期,中国、德国、日本在较长时期内保持商品贸易顺差,2014年我国商品贸易顺差规模达到3 824.57亿美元,超过同年德国2 935.49亿美元的贸易顺差额,成为全球最大的商品贸易顺差国。同时也容易发现,我国商品贸易顺差与美国商品贸易逆差之间形成了显著的“剪刀差”发展态势。分析表明,我国已经成为全球最大的商品贸易顺差国,成为全球最大的商品生产和贸易中心。

(二)我国制造业享有绝对的规模优势

作为国民经济主体,制造业是商品生产的核心产业。高速经济增长使我国制造业规模迅速扩大。从制造业贸易分工角度来看,数据显示,1980年我国制造业出口规模为87.12亿美元,占全球制造业出口比例0.80%,而同年德国、日本和美国制造业出口规模分别为1 620.75亿美元、1 227.11亿美元、1 422.39亿美元,分别占全球制造业出口比例的14.84%、11.23%、13.02%,分别是我国的18.6倍、14.09倍、16.33倍。显然,发达经济国家在当时享有全球制造业产业分工的垄断优势。

受惠于改革红利、全球化红利和人口红利,我国工业化加速推进,制造业保持高速度增长。1980~2013年期间,我国制造业出口以18.04%的年均增长速度增长,2013年我国制造业出口规模达到20 771.50亿美元,占全球制造业出口比例由1980年的0.80%增加到17.53%。然而,德国、日本和美国代表性发达经济国家占全球制造业出口比例却开始大幅度下降,其中德国由1980年的14.84%下降至2013年的10.44%,下降了4.4个百分点;日本由1980年的11.23%下降至2013年的5.28%,下降了5.95个百分点;美国由1980年的13.02%下降至2013年的9.49%,下降了3.53个百分点。如同中国,印度制造业发展迅速,但印度制造业产业规模较小,综合竞争力偏弱(见表1)。经过近40年的改革开改,我国制造业取得了显著发展,制造业规模已远远超过德国、日本、美国和印度,德国、日本、美国和印度制造业出口规模仅是我国的0.6倍、0.30倍、0.54倍、0.09倍。显然,全球制造业产业分工集中在中国,我国制造业在全球制造业贸易分工中享有绝对的规模优势。

三、“中国制造”战略升级内在动因

(一)大而不强且产业发展区域不平衡

当前,我国已成为全球最大商品和制造业贸易顺差国,享有绝对的制造业规模优势。但是,由于我国目前还没有完全实现工业化,经济现代化程度不高,高端制造业规模偏小及其综合竞争力不强,没有强大的产业技术优势,产业价值链不完善且还主要处于价值链中低端,生产性服务业以及服务化制造业发展滞后,传统制造业所占比例还很高,所以我国制造业存在“大而不强”显著发展特征,“中国制造”向“中国创造”转变是一个演进的过程。

制约我国制造业战略升级的另一个主要因素就是我国制造业过度集中在东部沿海地区,产业空间布局严重失衡。如表2所示,我国东中西及东北部四大经济区工业产业拉动率分别为3.33%、1.64%、1.55%、0.48%;工业产业贡献率分别为47.48%、23.46%、22.19%、6.87%。这表明,我国工业增长率中有3.33%是东部沿海经济区拉动的,有1.64%是中部经济区拉动的,有1.55%是西部经济区拉动的,有0.48%是东北部经济区拉动的。就省域比较而言,我国31个省市自治区工业产业拉动率和贡献率也极为不平衡,拉动率和贡献率排前5位的省份是江苏、广东、山东、浙江和四川,累积拉动率和贡献率分别2.72%、38.76%;排后5位的省份是宁夏、海南、山西、西藏和黑龙江,累积拉动率和贡献率为-0.0157%、-0.2234%。显然,我国四大经济区和各省市自治区工业产业规模、拉动能力和贡献率大小、发展阶段都存在显著差异。我国工业产业分工主要集中的东部沿海地区特别是浙江、山东、江苏和广东四个沿海省份,以及西部地区的四川省;作为我国老工业基地,东北部经济区的工业产业拉动率和贡献率均低于全国平均水平,黑龙江甚至处于负增长状态。整体上,我国工业产业布局过度集中在东部沿海地区,东部沿海地区产业聚集和规模效应优于中西及东北部地区。

(二)劳动力人口红利优势呈递减趋势

我国人口自然增长率具有显著的阶段性特征。建国后至20世纪60年代初期,高人口出生率(除三年自然灾害时期)和高人口死亡率使得我国少儿人口增长迅速,老年人口增长缓慢,少儿抚养系数高,人口负债很高。20世纪60年代至90年代末,我国劳动力人口增加迅速,且少儿和老年扶养系数都较低,劳动力资源丰富,劳动力成本较低,人口红利使得产业发展对劳动力人口的需求得到有效满足。20世纪90年代后期开始,低人口出生率和低人口死亡率使得我国人口自然增长率降低至5‰以下,劳动力人口增长缓慢,老年人口增长迅速,老年人口扶养系数提高,人口红利开始逐渐转向人口负债。据国家统计局数据显示,2012年我国劳动年龄人口9.3亿人,首次出现比上年末减少345万人(见图2)。

另有研究表明(Tyler Durden, 2013),我国劳动力供给曲线越趋陡峭,劳动力人口在2016年将达到峰值,而东盟国家在2042年劳动力人口才达到峰值,韩国在2015年才达到峰值,马来西亚在2063年才达到峰值,菲律宾在2077年才达到峰值[6](见图3)。这样,我国人口红利优势递减快于其它地区,使得我国劳动力资源优势逐渐消失,劳动力成本上升和劳动力人口短缺越趋明显。最近来我国东部沿海地区出现的“民工荒”现象就说明了这一点。

改革开放以来,我国积极参与和融入全球产业分工,国民经济保持高速增长,成为全球第二大经济体。随着我国劳动力人口红利优势的递减,一方面我国劳动力资源禀赋优势开始削弱,劳动力资源短缺日趋显现;另一方面劳动力成本迅速增加,产业特别是劳动力密集型产业面临巨大成本支付压力,产业开始向低劳动力成本区域转移。但时,人口红利优势的递减可以倒逼劳动力密集型产业加速转型升级,以及通过人口政策调整、人口质量提高、改革红利和全球化红利培育来减少人口红利优势递减对产业发展和经济增长的影响。

(三)新常态下产业结构优化压力倍增

新常态下,我国产业发展除了受到人口红利优势递减、经济增长放缓、区域发展失衡等影响外,还面临着产业结构高级化和合理化转型压力。产业结构转型升级具有其内在规律,产业结构演进与生产力演进具有一致性特征,随着生产力的提高,产业结构由劳动密集型向资本密集型、技术密集型、知识密集型演进;主导产业由第一产业向第二产业,再向第三产业为主演进;产业智能化、信息化水平以及附加值越来越高;制造业智能化、服务化成为未来产业发展的新趋势。

随着生产力的提升,我国产业结构在2012年实现了“二三一”向“三二一”产业格局转变,第三产业成为推动我国经济增长的主导力量。但是,我国产业结构优化还处于低水平发展阶段,超过第二产业比例也仅有2.2个百分点,且生产性服务发展相对滞后。相对于发达经济国家,我国第三产业所占比例偏低。有数据显示,发达经济国家服务业所占比例已由1995年的60.84%提高到2012年的70.18%,第二产业所占比例从32.76%下降到26.75%,其中制造业比重下降到16.04%[7],而我国第三产业所占比例在2014年才48.2%,远低于发达经济国家水平。显然,我国产业结构合理化和高级化程度不高,产业智能化、信息化和服务化水平不高,产业结构优化升级压力倍增。

四、“中国制造”战略升级影响效应测度

制造业战略升级是一个长期演进的过程,制约制造业战略升级的影响因素也是综合性的。这些影响因素不仅在现期对制造业演进施加影响,而且在长期内也将对其发挥直接或间接的作用,这是一个长期持续的影响过程。在分析“中国制造”战略升级内在动因的基础上,考虑影响因素具有现期和长期影响的基本特征,选择局部调整自回归模型对我国制造业战略升级问题进一步给予实证分析。

根据局部调整自回归模型理论[8],现设模型初始形式为Ye=Xβ+ε,其中Ye为被解释变量向量,X为解释变量矩阵,β为长期效用系数向量,ε为随机误差向量。

Ye=■■, X=■■■■■,

β=■■, ε=■■

结合分析的需要,现考虑从商业服务即生产性服务、参与和融入全球产业分工程度、区域经济发展差距、产业结构优化程度和人口红利等角度来构建局部调整模型,以此来分析“中国制造”战略升级的内在机理,对“中国制造”战略升级影响因素的现期和长期效应给出实证解释。为此,“中国制造”战略升级局部调整自回归模型设置如下:

Yte=c+β1Xt1+β2Xt2+β3Xt3+β4Xt4+β5Xt5+εt

其中,Yte变量为t期我国制造业预期出口规模,它是一个不可观测的变量,需根据Yt-Yt-1=θ(Yte-Yt-1)模型做出局部调整,局部调整后Yte=■Yt-■Yt-1,Yt为t期我国制造业实际出口规模,这里取对数形式,表示我国制造业出口弹性;θ为局部调整系数,且0≤θ≤1;Xt1为t期我国商业服务业出口规模,用来反映我国商业服务特别是生产性服务业发展水平,这里取对数形式;Xt2为t期我国加工贸易出口规模,用来反映我国参与和融入全球产业产品内分工状况,是表明我国产业分工深化程度的指示;Xt3为t期我国中西及东北部GDP占东部经济区GDP的比例,用来反映我国产业发展区域差距;Xt4为t期我国第三产业所占比例,用来反映我国产业结构合理化和高级化程度,这里取对数形式;Xt5为t期我国人口自然增长率,用来反映我国人口红利(人口负债)的变化趋势状况。

将经过局部调整后的被解释变量Yte=■Yt-■Yt-1代入初始模型,这样初始模型变为如下自回归模型形式,其中,θβ=[θ1β1 θ2β2 θ3β3 θ4β4 θ5β5]为短期影响效应系数,β=[β1 β2 β3 β4 β5]为长期影响效应系数。

Yt=θc+θβ1Xt1+θβ2Xt2+θβ3Xt3+θβ4Xt4+θβ5Xt5+

(1-θ)Yt-1+θεt

根据模型设定要求并考虑到数据可获得性,从《中国统计年鉴(2008~2009)》、海关总署《海关主要统计数据》、商务部《中国对外贸易形式报告(2013~2014)》、CEIC中国经济数据库等数据库选取1980~2014年相关变量数据,并借助Eviews6.0做回归分析,回归结果见表3。

回归结果表明,我国制造业战略升级局部调整系数θ=0.532。由此可推算出,①商业服务业对我国制造业影响的短期弹性系数为0.345,长期弹性系数为0.738,即短期商业服务业出口规模每增加1%,那么我国制造业出口规模将增加0.345%;长期商业服务业出口规模每增加1%,那么我国制造业出口规模将增加0.738%。由于商业服务核心内容就是生产性服务业,表明生产性服务对我国制造业发展具有非常显著的影响,这也吻合制造业服务业的产业发展趋势。②加工贸易对我国制造业影响的短期效应系数为0.0000694,长期效应系数为0.000148。显然,加工贸易所反映的我国制造业在全球产品内分工的长期效应要大于短期效应,也就是说产业分工的不断深化以及产业价值链持续向高附加值端发展有助于我国制造业长期发展和战略升级。③产业区域发展不平衡和空间布局失衡严重制约产业空间转移,影响区域产业结构转型升级。区域发展不平衡对我国制造业影响的短期效应系数是-1.432,长期效应系数是-3.062,表明东部与中西及东北部地区经济发展不平衡对我国制造业的影响是负效应的,且这种负面影响的长期效应大于短期效应。④产业结构演进本身就是产业发展的重要内容,产业结构高级化有助于推进我国制造业战略升级,实现制造业服务化和产业间融合发展。分析表明,第三产业所占比例对我国制造业影响的短期弹性系数为0.456,长期弹性系数为0.974。从长期来看,第三产业所占比例每提高1%,那么我国制造业出口规模将增加0.974%,远高于短期的影响作用,说明产业结构高级化对我国制造业发展更具有长期效应,这也吻合制造业服务化和智能化长期发展趋势。⑤人口红利(人口负债)是产业发展的重要影响因素之一。分析表明,人口自然率增长率对我国制造业影响的短期效用系数为0.050,长期效用系数为0.107,说明人口红利对制造业发展具有正效应。这样可以充分发挥和利用我国人口规模优势,发展适应于我国劳动力资源禀赋的产业;通过人力资本投资提高劳动力人口素质,为制造业战略升级提供智力支持。

分析表明,模型中影响我国制造业发展的各种重要因素具有显著的短期和长期效应,而且这些因素的长期影响效应要大于短期影响效应,这为优化制造业产业结构,实现“中国制造”战略升级提供了很好的对策思路。

四、“中国制造”战略升级实现路径对策

(一)加快投资驱动向创新驱动转型

不同的经济发展阶段,产业生产力水平和产业基础不同。为了满足国家经济增长需要,适应生产力阶段性发展特征,投资驱动使得我国经济保持高速增长。GDP高速增长迅速扩大了我国产业规模,累积了产业规模优势,为我国产业战略升级争取了时间和空间。但是,高投资和高资本积累在实现GDP高速增长的同时也造成了产业结构趋同、产业结构失衡、产业空间布局不平衡、产业资源耗散严重。2001年我国投资率为36.5%,到2013年我国投资率上升到47.8%。当投资率高时,全要素生产率增长缓慢,投资率对资本回报率存在统计显著的负向影响(白重恩、张琼,2014)[9],使得在追求经济规模时忽视了经济增长质量,从而削弱了产业可持续发展能力和潜力,这也表明投资型经济增长方式不可持续。

随着产业规模的扩大和产业综合实力的提升,在遵循全球产业分工和产业结构演进基本要求的情况下加快推动传统投资驱动向创新驱动转变。首先,充分发挥产业资源市场化配置以聚集创新要素,通过产业资源的区域和产业间流动来培育和发展产业新形态,实现传统制造业高级化和合理化。其次,使创新驱动成为产业转型升级的新常态。通过整合创新要素、开拓新市场、研发产业新技术、高端延伸产业价值链等方式提高产业附加值,推动产业向新市场转移,向智能化、服务化方向转型,从而实现产业生产力级数增长。再者,建构和完善产业创新驱动平台。从公共服务创新平台、产业创新主体体系、产业投融资创新平台和产业集群创新平台等层面来构建和完善产业创新驱动平台(见图4)。

重点通过市场化培育产业创新主体,处理好市场、政府与企业创新主体的地位和作用;通过建立产业集群创新平台,延伸产业价值链,完善产业价值链体系,从而增强产业集群的创新能力。

(二)重构产业价值链,优化产业空间布局和提升产业增值能力

产业分工深化程度以及产业空间布局合理化程度决定了产业增值能力和产业所处价值端位置,所以产业价值链重构是优化产业结构,实现产业战略升级的有效举措。产业价值链重构包括国内产业价值链和全球产业价值链重构。就国内产业价值链重构,随着我国基础设施日趋完善和市场资源配置决定性作用的确立,各地区产业经济利益日趋紧密,根据产业空间转移内在规律,在继续实施和巩固中部崛起、振兴东北老工业基地、西部大开发等国家区域政策同时,积极落实和融入长江经济带、自由贸易区、一带一路等国家区域经济新战略,加快东部沿海地区产业向中西部地区转移。按照区域经济发展新目标和新要求,在充分发挥区域资源禀赋优势的基础上遵循地区产业密集带(如珠三角产业经济带、自贸园区产业聚集带)——城市群产业经济带(如京津冀产业经济带)——跨区域产业经济带(如长江经济带产业经济带、一带一路产业经济带)——全国性产业空间布局的路径进行产业空间转移,以此来重构国内产业价值链,统筹协调区域产业经济利益。

混合式产业分工是当前全球产业分工新的实现形式。在重构国内产业价值链的同时积极参与和融入国际产业分工,重构我国产业的全球产业价值链,在积累和巩固我国制造业全球产业分工规模优势的同时,积极提升我国商业服务业在全球产业分工的地位。进一步创新和优化我国加工贸易格局,继续通过加工贸易方式参与和融入全球产业产品内分工,努力向微笑曲线两端延伸,以此来提升我国产业附加值和提高我国产业全球竞争力。国内和全球产业价值链重构一方面可以优化我国产业区域空间布局,在发挥区域资源禀赋优势的基础上逐步实现产业空间转移;另一方面提高我国产业分工在全球产业分工中的地位,在新常态下参与和融入全球产业空间转移,加快推进我国产业向价值链高端升级。

(三)做强生产性服务业,推动服务业和制造业融合发展

产业分工的深化和混合化使得产业边界日趋模糊,产业融合成为产业发展的必然趋势。制造业与服务业融合是产业融合的重要内容,是制造业服务化、信息化、智能化的有效实现路径,也是我国制造业转型升级的现实选择。实现服务化制造业需要以服务业特别是生产性服务业发展为基础。2012年我国第三产业所占比例首次超过第二产业,其中,交通运输、仓储和邮政业、信息传输、计算机服务和软件业、金融业、租赁和商务服务业、科学研究、技术服务等主要生产性服务业占第三产业比占36%,服务业成为推动我国经济增长核心力量,也为制造业服务化提供了有利的产业基础。

然而,我国服务业发展层次还处于低水平阶段。数据表明,自20世纪90年代初起,我国商业服务业净出口逆差规模逐年增加,2013年我国商业服务业净出口逆差规模为达到1 247.06亿美元,其中特许权与许可权使用费项目净支出为200.82亿美元。虽然我国服务业保持着高速增长的态势,但是我国服务业特别是生产性服务业在全球产业分工中不具有比较优势,关键性的生产性服务业、先进产业技术、创新知识、专利知识产权都被发达经济国家所控制和掌握,我国当前是全球最大的生产性服务业净出口国,这严重制约了我国制造业服务化、智能化的发展,影响了产业战略升级。由此,推进和实现制造业战略升级,就需要积极参与和融入全球生产性服务业产业分工,大力支持和做强生产性服务业,推动服务业与制造业融合发展。

(四)充分发挥区域经济政策的产业效应

我国区域经济政策实现了由区域均衡向非均衡演变,这一演变产生了显著的政策效应。第一,区域经济政策调整是适应经济体制改革深化的结果;第二,产业资源配置由行政配置为主向市场配置为主转变;第三,资源产业和区域间流动壁垒逐渐被打破,企业成为资源配置的市场主体;第四,区域统筹放弃了过去单纯追求经济效益目标或者追求区域公平目标,而转向兼顾经济效率和区域公平双目标。产业区域融合发展成为未来产业发展的主要形式;第五,“诸侯经济”开始向共享经济转变,区域产业经济合作成为地方政府获得经济利益最大化的理性选择(刘名远,2014)[10]。

区域经济政策效应的核心内容应该是产业效应。区域经济政策的制定、实施和演变都会产生显著的产业效应。首先,产业政策区域化。区域经济政策需要与配套的产业政策相适应,根据区域发展和资源禀赋差异制定区域差异化的产业结构政策、产业组织政策、产业技术政策。其次,区域政策产业化。在重要发展区域如自贸区、长江经济带、京津冀、一带一路沿线地区,对产业定位和产业发展做出原则性和指导性规定,使这些重点规划经济区能够适应和满足区域经济政策的产业发展目标。这样可根据经济发展目标调整区域经济政策以及制定与之相适应的产业政策,推动区域之间产业联合,促进产业跨区域分工,延伸或对接产业价值链。显然,区域政策产业化和产业政策区域化有利于加强区域经济联系,促进产业经济带互联互通,合理化区域产业空间布局,从而实现区域产业协同发展和产业战略升级。

五、结束语

随着新一代产业技术的兴起,全球产业格局开始深度调整和重构,发达经济国家掀起“再工业”浪潮,实施制造业回归。我国产业发展在受到外部环境影响的同时也步入了一种新常态,产业经济增长速度放缓,制造业大而不强,产业空间分布失衡,生态环境恶化、人口红利优势递减、产业价值链中低端锁定等制约我国产业可持续发展的各种因素开始显现。目前我国工业化还没有完全实现,制造业依然是我国经济的主体。因此,为了适应国内外产业发展环境的新变化和新一代产业技术发展趋势,激活我国产业发展活动和潜力,抢占未来全球产业和产业技术发展的制高点,提高产业综合竞争力,有效规避中等收入陷阱,就需要积极参与和融入全球产业分工,嵌入全球产业价值链体系,努力推动“中国制造”战略升级。

[参考文献]

[1] 丁纯,李君扬.德国“工业4.0”:内容、动因与前景及其启示[J].德国研究,2014(4):49-66.

[2] 刘伟,苏剑.“新常态”下的中国宏观调控[J].经济科学,2014(4).

[3] 裴长洪,于燕.德国工业4.0与中德制造业合作新发展[J].财经问题研究,2014(1):27-33.

[4] 贺正楚,潘红玉.德国“工业4.0” 与“中国制造2025”[J].长沙理工大学学报,2015(3):3-10.

[5] 刘瑞,高峰.我国传统产业调整效应评估[J].江西社会科学,2015(5):57-67.

[6] Tyler Durden.China's Unprecedented Demographic Problem Takes Shape[EB/OL].http://www.zerohedge.com/node/477976,2013-08-23.

[7] 李晓华,国际产业分工格局与中国分工地位发展趋势[J].国际经贸探索,2015(6):4-17.

[8] 李子奈,潘文卿.计量经济学[M].北京:高等教育出版社,2013.

[9] 白重恩,张琼.中国的资本回报率及其影响因素分析[J].世界经济,2014(10):3-30.

[10] 刘名远,李桢.中国地方政府区域经济合作行为适应性调整实证研究[J].新疆社会科学,2014(1):25-30.