统筹户籍改革成本的构成、测度与分担

吴华安

摘 要:统筹户籍改革成本一直是社会各界关注的热点和焦点。通过文献梳理发现,在统筹“农民城镇化”“农民工市民化”和“农业转移人口市民化”进程中,户改成本的形成本质上是一个伴随城乡利益博弈而逐渐累积增大的过程;户改成本的构成具有分类复杂、形态多样的特点;户改成本的测度存在依据、方法和数量上的差异;户改成本的分担涉及政府、企业、个人等利益相关者,中央政府是基本公共服务增量成本的主要负担者,其与地方政府分担的比例会因经济发展水平差异而有所不同。统筹户籍改革还需要在政策上对主要利益相关者的核心诉求进一步聚焦。

关键词:户籍制度改革;改革成本;利益相关者;农民城镇化;农民工市民化;农业转移人口市民化

中图分类号:F244.22;F291.3 文献标志码:A 文章编号:1674-8131(2016)05-0020-06

随着改革开放的深入推进,城乡分割的户籍制度逐渐成为我国居民尤其是农村居民向城市“正式迁移”的最坚固壁垒,经济发展新常态下新型城镇化的推进必然要求深化户籍制度改革。但是,由于各地区经济社会发展水平以及城镇化进程的差异,基于统筹户籍改革“统筹户籍改革”一词是笔者对我国户籍制度改革政策的一种理解,涉及两层含义:一是户籍制度本身的改革,解决同一区域稳定居住人群的身份统一问题;二是户籍身份上黏附的利益分配制度改革,解决身份统一人群的基本公共服务及社会福利平等问题。 成本与收益等方面的权衡,不同地方之间以及地方与国家之间在户籍制度改革进度上呈现出“差异加速”的趋势。一些省市根据本地经济社会发展水平、市场化程度、政府职能转型程度以及对人口红利区域再配置的灵敏嗅觉,其“户改”深度已明显快于国家层面。如上海的“居住证制”和广东的“积分制”以户籍“有限选择”为目标取向,重庆的“城乡统筹制”和成都市的“全域自由迁移制”则以“适度普惠制”为目标取向。在新型城镇化作为国家战略加速推进过程中,这些与人口城镇化相关的改革对破解户籍制度在现实中所导致的“两个分割”(城市与农村、本地与外地)产生了一定的积极影响,而如何认识和解决统筹户籍改革的成本问题,一直是学术界和实务界关注的焦点。本文基于相关文献的研究,试图从统筹户籍改革的对象主体视角厘清此项改革的成本构成、成本测度与成本分担等关键问题。

一、统筹户籍改革成本的内涵及形成原因

“成本”,通常被界定为“为获得一定利益而付出的代价”(中国社会科学院经济研究所,2005)。由于划分的依据或标准不同,对成本的认识可能存在差异。而对像统筹户籍改革这样一项制度变迁的成本,则是一个多维概念,可从经济学、管理学、社会学、政治学等视角进行解释。“两个分割”的事实存在,不同户口身份所粘附的公共产品、公共服务和公共设施等呈现一定的差异,试图以一种政策来改变(或平衡)这种差异必然会因利益关系调整而付出代价,而因执行这种政策所产生的由利益相关者所付出的代价则直接构成了统筹户籍改革的成本。在我国,由于对统筹户籍改革的对象主体的认识经历了从“农民城镇化(1984—2001年)”到“农民工市民化(2003—2013年)”再到“农业转移人口市民化(2014年以来)”的一个逐步深化过程“农民城镇化”以1984年10月13日国务院发出《关于农民进入集镇落户问题的通知》为标志,2001年10月1日全面实施“在小城镇拥有固定住所和合法收入的外来人口均可办理小城镇户口”宣告统筹户籍改革的重心转移;“农民工市民化”则以2003年国家开始集中清理城市中对外来人员的各种限制为标志,至2011年2月发布《国务院办公厅关于积极稳妥推进户籍管理制度改革的通知》(国办发〔2011〕9号);“农业转移人口市民化”以2013年11月十八届三中全会做出《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》为起点,以2014年7月30日《国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见》(国发〔2014〕25号)为标志。至此,我国户籍制度改革的对象主体正式确定为“以农民工为主体的农业转移人口”。 ,因而对统筹户籍改革成本的理解也呈现一个动态演化的过程。

由于大多数西方国家实行相对自由的人口迁徙政策,因而国外学者研究的统筹户籍成本主要体现为其移民国民化过程中政府实施的保障和福利支出。Hansen & Lofstrom(2008)分析了1990—1996年进入瑞典的移民和本地人之间的福利差异。Ferber(2008)的研究发现,移民国家的福利投入存在移民代际差异。Ruth & Maharouf(2011)分析发现,政府的福利投入在不同的移民群体中产生了不同的作用效果。由于特殊的国情,中国学者关于统筹户籍改革成本内涵的研究要全面和深刻得多,研究视角涉及“两个分割”的形成、户籍管制后果、私人和公共产品提供、劳动力配置效率、城市公共设施及服务投资、基本公共服务与福利均等化等方面。其中,以下观点具有代表性:在经济体制改革过程中企业所摆脱的社会责任,没能被政府以公共服务的方式完全接续,实际上已留下了社会保护不足的体制性缺口,当作为“表象”的户籍改革时,成本便作为弥合这种计划经济时期留下来的庞大债务缺口在“两个分割”中凸显出来(蔡昉,2010)。户籍制度通过粘附机制、控制机制和排斥机制对城乡居民从衣食住行到生儿育女、从升学就业到政治参与等方面产生了扭曲作用,这些扭曲导致的偏差的校正也需要各方面为之付出代价(陆益龙,2012)。这个成本付出,从狭义上讲为户籍变更者的私人成本(杜海峰 等,2015);从广义上则可理解为使现有农民工在身份、地位、价值观、社会权力以及生产、生活方式等方面全面向城市市民转化并顺利融入城市社会所必须投入的最低资金量(张国胜 等,2008)。而这个最低资金量中所需的基本财政投入,则是与户籍直接挂钩、与人生产发展直接关联的基本公共服务与福利(屈小博 等,2013)。

由此看来,统筹户籍改革必然会让各利益相关者为之付出相应的代价,统筹户籍改革的成本实质上是为使“市民化群体”享受与“当地户籍居民”同样的就业、住房、子女教育、养老保险、医疗保险以及各种公共服务所必须支付的代价的总和(胡桂兰 等,2013),核心是促进基本公共服务均等化以及实现发展成果共享。endprint

二、统筹户籍改革成本的构成

由于对统筹户籍改革内涵理解的差异,尤其是改革对象主体的演化,出于研究视角及目的需要,各个时期对统筹户籍改革成本构成的认识也有所不同。

在农民城镇化阶段,统筹户籍改革成本主要包括购房成本、生活成本、智力成本及自我保障成本(陈广桂,2004)。从城镇发展投入支付主体视角,可将统筹户籍改革成本分为个人发展成本和公共发展成本,其中个人发展成本是农村劳动者转化为城市居民所需付出的基础成本、生存成本、生活成本、智力成本、社保成本和住房成本,而公共发展成本则是为保障城市健康协调发展所需的城市内、城市间的基础设施、社会协调、公共环境、生态建设等基本功能要素的投资成本(中国科学院可持续发展战略研究组,2005)。从公共财政支出角度看,统筹户籍改革成本应为户口限制放开后政府对迁移人口在子女就学、最低生活保障以及廉租房等方面的财政补贴支出(陶然 等,2005)。从退出农村土地的社会负担视角看,统筹户籍改革成本还应包括落户城镇的农民通过市场化流转或国家赎买政策退出其农村的宅基地、承包地等而获得的收入(国家发展改革委经济体制与管理研究所课题组,2013)。

在农民工市民化阶段,统筹户籍改革的公共成本应包括农民工随迁子女教育成本、医疗保障成本、养老保险成本、民政部门的其他社会保障支出、社会管理费用、保障性住房支出六个方面(国务院发展研究中心课题组,2011);也是将原本只覆盖本地户籍居民的基本公共服务(包括政府为城镇户籍居民提供的教育、公共卫生、就业扶持、社会保障和保障性住房等)扩展到农民工并保障其特殊权益所需要的额外投入(申兵2012)。也有学者从私人发展成本与公共发展成本来理解农民工市民化下统筹户籍改革的社会成本,包括身份转换时所必须付出的私人生活成本、智力成本、住房成本与社会保障成本,以及为保障城镇健康协调发展所必需的城市内的基础设施、生态环境与公共管理等基本功能要素的投资成本(张国胜 等,2008)。当然,也有观点把城镇化发展所需的城市基础设施、公共管理等投入排除在统筹户籍改革成本之外,认为只需核算与户籍直接关联的公共服务与福利(屈小博 等,2013)。

在农业转移人口市民化阶段,统筹户籍改革成本可分为私人成本和公共成本(康涌泉,2014);其总成本由城市基础设施成本、城市生活成本、住房成本、社会保障成本、成人教育培训成本、义务教育成本和机会成本构成(周春生 等,2015);从承担主体来看,也可分为个人成本、政府成本和社会成本(杨柳,2015);此外,还需要从家庭功能角度看待转移人口的机会成本和心理成本(谌新民 等,2013)。

总体上看,无论是农民城镇化,还是农民工市民化,或是农业转移人口市民化,统筹户籍改革的成本构成大体可分为私人成本和公共成本两大类。私人成本主要是转移人口因追求个体或家庭福利改善而付出的生活、居住、工作等增量支出,公共成本则是社会公平考量下的公共基础设施、基本公共服务及福利保障的增量支出。

三、统筹户籍改革成本的测度

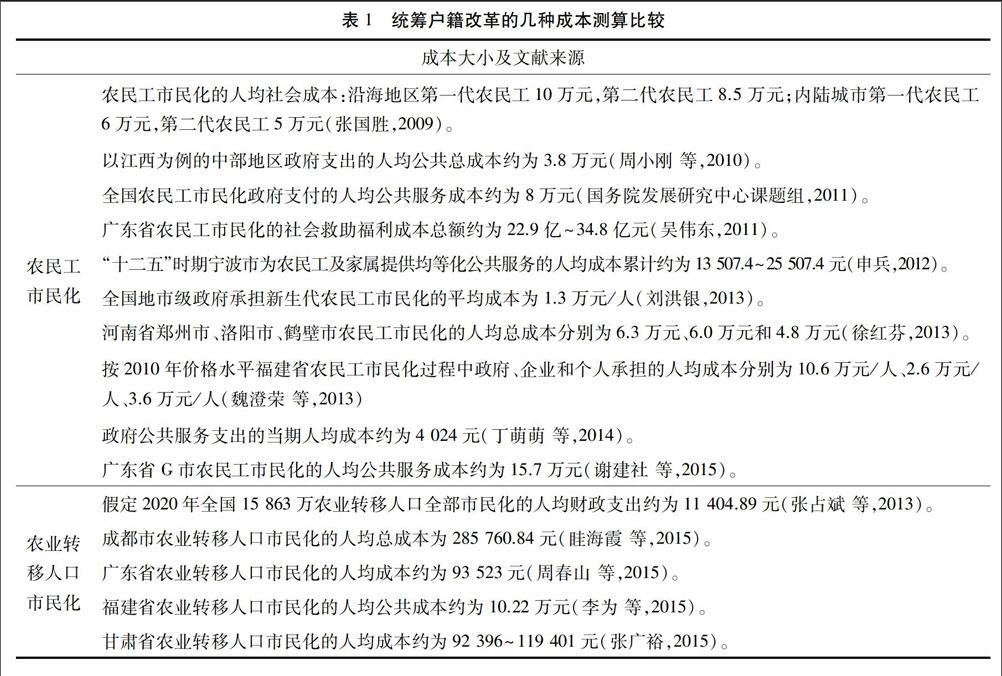

由于在人口城镇化不同阶段对统筹户籍改革的成本构成存在不同的理解,加上各自使用的测算依据、方法及基础数据的不同,学者们对此项改革成本的测算结果存在较大差别。农民城镇化阶段的成本度量侧重于城镇户口“出售价格”或投资及购房“入户门槛费”(殷志静 等,1996)、城市“增容费”(李若建,2001)、新增一个城市人口的“最低投入”(中国科学院可持续发展战略研究组,2005)等,资金额度大约在0.2万~5万元/人不等。对当前学者们更关注的农民工及农业转移人口市民化的成本测算,归纳如表1(见下页)。

从财政支出视角看,因改革的目的不同,不同地区不同规模层级城市在统筹户籍改革时的年人均公共成本存在巨大差异,这也许是不少地方政府对户籍制度改革持谨慎态度的主要原因;从户籍变更的直接主体视角看,在统筹户籍改革中农民(或农民工、或农业转移人口)所负担的人均私人成本支出大体在0.2万~10万元不等,按照当前的工资收入水平,这个成本水平对较大一部分农民(工)而言应该是可以承受的。但从城市层级上看,农民(工)的落户意愿往往与实际存在匹配错位。

四、统筹户籍改革成本的分担

大多数关注统筹户籍改革的学者对其成本分担主体及成本分担机制都进行过研究,在将中央政府、地方政府、个人和企业等利益相关者归为成本分担主体上也有相对一致的认识,但在如何构建科学合理的成本分担机制上尚存在一定的差异。

以政府为主体合理分担统筹户籍改革成本是一种普遍认同的观点。总体上应构建以政府为主、中央政府和地方政府各尽其责以及个人、企业和社会参与分摊(即“一主二层三辅”)的成本分担机制(高拓 等,2013);在公共服务成本方面,中央应对跨省户籍迁移加大支持,省级政府则对省内跨区域户籍迁移加大投入,东部地区以地方为主、中央为辅,中西部经济相对落后地区则以中央为主、地方为辅,形成“按类型、分区域”“以市为主,中央、省、市分担”的格局(国家发展改革委经济体制与管理研究所课题组,2013);而对那些最基本的公共服务(如教育尤其是义务教育和中等教育、就业、医疗卫生、养老保障等),可根据统筹层次由中央财政承担更高比例,甚至由中央政府全部负责,地方政府则可根据自身情况重点应对一些准公共服务和投资性福利项目(如住房保障、社区服务等)并逐步平稳推进(屈小博 等,2013);特别应关注和重视该项改革成本的增量支出责任在各级政府之间的重新分配,对该项改革中因义务教育及类似领域所带来的增量成本理应由中央政府承担(蔡昉,2014)。

对于不同范畴的成本及其分担比例,不同的利益相关者还应该有所侧重。农民工劳动权益维护与准公共服务领域(如社会保障和住房补助等)的成本应由地方政府和企业分担,企业主要承担工伤、失业、生育、养老、医疗等社会保险缴费责任;公共品属性突出领域(如公共卫生和计划生育、教育、就业扶持及社会救助等)的成本主要由政府承担,以地方为主,中央重点加大对跨省和跨市农民工集中流入地区的成本负担力度;住房条件改善的成本则由地方、中央和省政府及企业各方共同承担(申兵,2012)。广东省统筹户籍改革成本在政府、企业和市民化个人之间可按46∶22∶32的比例分担,而中央政府与地方政府之间可按48∶52的比例分担(周春山 等,2015)。成都市统筹户籍改革的人均总成本在政府、企业和市民化个人之间大约可按1/2∶1/4∶1/4的比例分担(眭海霞 等,2015)。福建省统筹户籍改革的公共成本,在中央政府、省级政府和城市政府之间可按25∶20∶55的比例分担(李为 等,2015)。endprint

尽管统筹户籍改革成本既难以精确测算,又存在总规模巨大的预期,但是各类成本的分担主体是基本明确的:政府是城市公共基础设施、基本公共服务及社会保障增量成本的主要承担者,企业也是必须主动履职者;中央政府和地方政府及城市政府应按“分类型、分区域”原则担负更多的责任,个人和其他利益相关者也需要根据实际情况承担相应的成本。

五、几点启示

总的来看,在农民城镇化、农民工市民化和农业转移人口市民化的递进认识过程中,因城市倾向政策的制定及实施而让统筹户籍改革成本在内涵及构成上不断丰富、规模上不断累计、分担机制上不断清晰,但这些成本的消减或消灭也许最终还需要城乡一体化政策的制定与执行。从文献梳理的结果来看,对这些成本的认识视角既有全国层面,也有省级层面,还有城市政府及相关企业和个人等层面,但要积极、有序地推进以农民工及其家庭成员为主体的农业转移人口市民化,统筹户籍改革工作还需要进一步聚焦此项改革涉及的利益相关者及其核心利益诉求。

首先,“户口”只是推动农民工及农业转移人口市民化的一个表象,户口问题本质上还是其背后承载的城市公共服务、福利保障、就业待遇及农村权益等问题,而每一个问题的解决都会触及不同群体的利益。因此,需要聚焦利益相关者的主要诉求,因地制宜、科学合理地对与户籍关联制度进行联动改革的顶层设计,而不是若干单项改革的分割实施。

其次,各地方政府对统筹户籍改革成本负担的考量虽有客观理由,但过于忧虑有些多余。统筹户籍改革的最大成本压力既来自各级政府(特别是推进改革的城市政府)如何公平地提供最基本公共服务,也源于改变户籍的直接主体如何认识并取舍农村权益与市民化净收益。可行的做法应该是根据相关政府财政负担能力及企业市场竞争力状况兼顾实施“居住证制度”和“积分入户制度”,并根据乡城户籍迁移人口的利益诉求逐步推进实施“地票交易制度”等,以此促进各利益相关者能够基本实现成本负担能力与负担水平的动态平衡。

最后,由于对统筹户籍改革的成本构成,特别是成本大小测算还没能达成共识,这直接影响到各利益相关者可能负担成本的相对水平,也间接影响了城市政府和农业转移人口对此项改革的行为决策。因此,可由中央政府(或省级政府)用统一标准定期评估并发布不同城市统筹户籍改革的各项成本大小,以便于主要利益相关者能据此做出科学合理的判断,这或许是破解地方及城市政府户籍制度改革进度迟缓和农业转移人口对向城市迁移户籍要么观望、要么不彻底等难题最现实和最有效的手段之一。

参考文献:

蔡昉.2010.刘易斯转折点与公共政策方向的转变——关于中国社会保护的若干特征性事实[J].中国社会科学(11):125-138.

蔡昉.2014.农民工市民化:立竿见影的改革红利[J].中国党政干部论坛(6):51-53.

陈广桂.2004.房价、农民市民化成本与我国城市化[J].中国农村经济(3):45.

丁萌萌,徐滇庆.2014.城镇化进程中农民工市民化的成本测算[J].经济学动态(2):36-43.

杜海峰,顾东东,杜巍.2015.农民工市民化成本核算模型的改进及应用[J].当代经济科学(3):1-10.

高拓,王玲杰.2013.构建农民工市民化成本分担机制的思考[J].中州学刊(5):45-48.

国家发展改革委经济体制与管理研究所课题组.2013.加快城镇化、市民化方面的改革[J].宏观经济管理(9):16-17.

国务院发展研究中心课题组.2011.农民工市民化:制度创新与顶层政策设计[M].北京:中国发展出版社.

胡桂兰,邓朝晖,蒋雪清.2013.农民工市民化成本收益分析[J].农业经济问题(5):83-87.

康涌泉.2013.农业转移人口市民化的成本及收益解析[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版)(6):116-120.

李为,伍世代.2015.农业转移人口市民化公共成本测算及分担——以福建为例[J].东南学术(3):154-160.

刘洪银.2013.新生代农民工内生性市民化与公共成本估算[J].云南财经大学学报(4):136-141.

陆益龙. 2012.户籍:一种对中国城市化制度性的扭曲[J].探索与争鸣(12):60-64.

眭海霞,陈俊江.2015.新型城镇化背景下成都市农业转移人口市民化成本分担机制研究[J].农村经济(2):119-123.

屈小博,程杰. 2013.地区差异、城镇化推进与户籍改革成本的关联度[J].改革(3):37-44.

申兵. 2012. “十二五”时期农民工市民化成本测算及其分担机制构建——以跨省农民工集中流入地区宁波市为案例[J].城市发展研究,19(1):86-92.

陶然,徐志刚.2005.城市化、农地制度与迁移人口社会保障——一个转轨中发展的大国视角与政策选择[J].经济研究(12):45-56.

魏澄荣,陈宇海.2013.福建省农民工市民化成本及其分担机制[J].中共福建省委党校学报(11):113-118

吴伟东.2011.户籍制度改革的成本与收益估算:基于广东的数据[J].南方人口(5):11-16.

谢建社,张华初.2015.农民工市民化公共服务成本测算及其分担机制——基于广东省G市的经验分析[J].湖南农业大学学报(8):66-84.

徐红芬.2013.城镇化建设中农民工市民化成本测算及金融支持研究[J].金融理论与实践(11):69-72.

杨柳.2015.宁波农业转移人口市民化成本评估研究[J].四川行政学院学报(4):90-94.

谌新民,周文良.2013.农业转移人口市民化成本分担机制及政策涵义[J].华南师范大学学报(社会科学版)(10):134-141.

张广裕.2015.农业转移人口市民化成本估算与分担机制研究——以甘肃省为例[J].宁夏大学学报(人文社科版)(6):145-152.

张国胜.2009.基于社会成本考虑的农民工市民化:一个转轨中发展大国的视角与政策选择[J].中国软科学(4):56-69.

张国胜,谭鑫.2008.第二代农民工市民化的社会成本、总体思路与政策组合[J].改革(9):98-104.

张占斌,冯俏彬,黄锟.2013.我国农村转移人口市民化的财政支出测算与时空分布研究[J].中央财经大学学报(10):1-7.

中国科学院可持续发展战略研究组.2005.中国可持续发展战略报告[M].北京:科学出版社:259.

中国社会科学院经济研究所.2005.现代经济词典[M].凤凰出版社,江苏人民出版社:90.

周春生,杨高.2015.广东省农业转移人口市民化成本——收益预测及分担机制研究[J].南方人口(5):20-31.

周小刚,陈东有.2009.农民工对江西经济增长的贡献与成果分享测度[J].当代财经(1):31-36.endprint