树林湖畔,演绎山水心禅

田麟 宁宇 刘一贝

摘要:

为了响应党的十八大报告指出的建设生态文明的要求,武汉市政府提出“大力推进生态文明建设,加快打造美丽江城”的要求和统一部署,推进武汉市生态网络建设。安山郊野公园启动区处于城市近郊,自然生态的原村落环境、一望无际水天交融的山水景色、淳朴的乡土民俗等都是郊野公园独有的优势资源,但交通不通达、空心村现象、产业类型同质化严重等问题都对“如何建设郊野公园”提出大大的问号,面对郊野公园规划建设的机遇和挑战,立足于安山“花木之乡”的资源特色,在发展策略上从生态保育修复、产业多向复合、旅游体验复兴、绿道全镇覆盖四大策略出发来探索如何规划建设安山郊野公园。

关键词:郊野公园,机遇和挑战,发展策略

1.项目区位

安山原名马鞍山,处于武汉市江夏区南部,因有马鞍山而得名。安山郊野公园启动区位于江夏区西南部的安山街,东界乌龙泉街,西靠法泗镇,南邻山坡乡,北连郑店街。离武汉市区仅有—个半小时的车程,其便利的交通和优势的区位被誉为“武汉南部重镇”、“武汉市的南大门”,安山街属武汉十五个中心镇之一,是武汉“1+8”城市圈南部枢纽,有“花卉之乡”的美誉。

2.用地现状

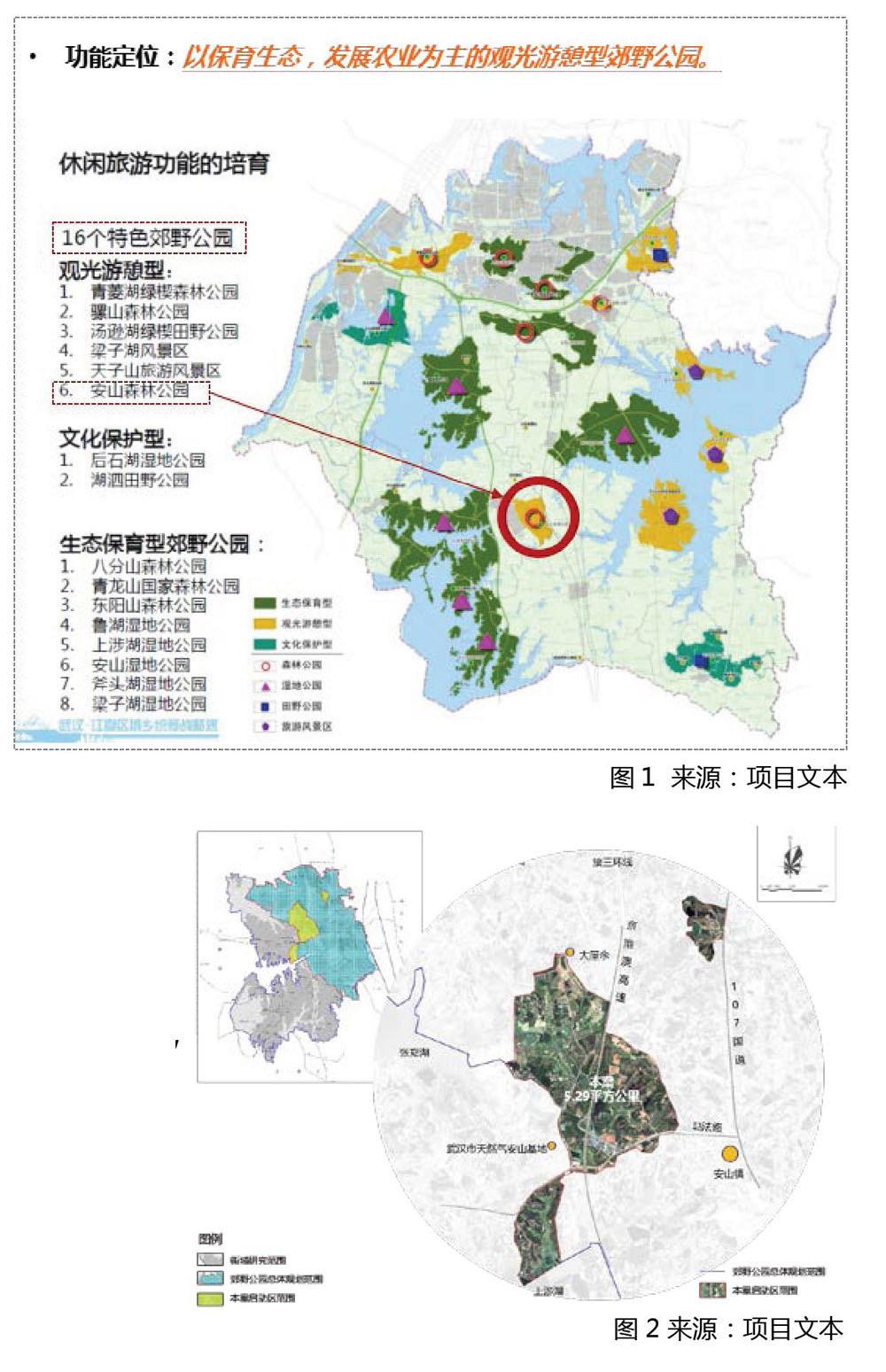

在《武汉江夏区城乡统筹战略规划》中,对江夏生态版块基于生态功能分区、湖群保护与开发利用评估,结合郊野公园的差异性、功能性划分郊野公园为三大类型,即观光游憩型、文化保护型、生态保育型的郊野公园三大类型16个特色郊野公园,其中,安山森林公园定性为以保育生态,发展农业为主的观光游憩型郊野公园(图1)。

郊野公园启动区5.29平方公里(图2),场地以丘陵地形为主,具有“陵上森林陵下田、两湖静水抱村园”的景观特征。场地内以林地为主,约占整个规划面积的63.8%,其主要由科研所、花木公司、林业集团及其他中小型私有苗圃构成;农田基本分布于谷地之中,与荷塘、湿地相接,呈“树杈形”,由西向东延展,约占总面积的15%;湖泊、荷塘、湿地分布于南、北,滨水景观丰富,约占总面积的13%;另外村湾、公共服务设施,约占总面积的2.5%左右(图3)。

3.经验借鉴

“郊野公园”(country park)的概念最早于1929年在英国被提出:20世纪70年代,郊野公园在香港得到了大规模的建设与发展。20世纪70年代以后,随着绿色浪潮和可持续发展理念的兴起,国际大都市普遍开始关注大型郊野空间的生态保育保护和社会游憩活动的完善。如英国2004年的《大伦敦空间发展战略》中明确以绿带(Green Belt)和蓝带(BlueRibbon)为载体,布局21个郊野公园作为大都市生态网络的重要节点。香港特区遵循”以少谋多”的规划原则,确定24个郊野公园,共覆盖全港40%的土地面积。

20世纪90年代之后,深圳、成都、北京、上海等城市陆续提出并规划郊野公园的举措,2002年深圳编制了《深圳市绿地系统规划(2002-2020)》提出建设21个郊野公园的建议;2005年成都开放5个郊野公园,并进一步规划设计10大环城郊野公园;2007年北京启动绿化隔离地区“郊野公园环”建设;2015年上海初步规划21座郊野公园,总用地面积约400平方公里;借鉴国际和国内的郊野公园的经验,结合安山街自身的自然优势、村落肌理及产业形式等特点,找寻适合安山街实地实情的郊野公园建设发展方向。

3.1突出生态优先,强化郊野特色

郊野公园坚持尊重自然、顺应自然、保护自然,保持安山街郊野特有的农田林网、河湖水系、村落肌理,多自然、少人工,避免城市公园的做法。

3.2尊重本土文化,充分体现地域特色

梳理挖掘基地乡土人文要素特征,整合地区物质与非物质文化资源,融合当地的民俗活动、农耕文化、宗教传统等特色历史人文,凸显安山郊野水乡特色文化。

3.3主题化特色化,聚焦一个核心主题

休闲农庄切忌贪多求全需要为自己量身定制好主题,然后通过差异化表达、支撑点塑造、文化点植入和产业链模式来夯实主题,将主题做深做透做到极致,才能在市场化的竞争中赢得优势。

3.4确保农民利益,体现可持续发展

将推进生态建设与改善郊区环境、促进农村发展、实现农民增收有机结合。

4.规划思路

4.1总体定位

安山郊野公园启动区勾勒了“乡村林田郊野公园”的总体定位,希望将此打造湖北乃至全国知名、具有国际吸引力的“安山版世外桃源”乡村旅游目的地。

4.2规划目标

将示范区建设成为以生态田园、自然景观为基质,融苗圃生产、蔬果采摘、绿道体验、乡野民宿等功能于一体的生态旅游、休闲度假目的地;实现引导并吸引游客“留下来,住两晚”的规划目标。

4.3发展策略

发展策略主要从生态保育修复策略、产业多向复合策略、旅游体验复兴策略、绿道全镇覆盖策略四大策略出发规划安山郊野公园启动区:

生态保育修复策略——保护“山、水、林、田、谷、湾”乡村风貌景观要素;

产业多向复合策略——遵循“以农为本、农旅结合”产业发展理念,强调以农业和旅游为核心的新产业链条的延展,导入新产业、新业态,推动产业多向融合发展;

旅游体验复兴策略——最大限度保留原生文化和真实的乡村生活场景,提供真实的文化体验;

绿道全镇覆盖策略——构建合理的绿道交通体系,将优势的人文资源和自然资源有机结合形成具有地域特色的大地景观,通过绿道整合景观资源,通过景观形成绿道的“软链接”。

5.总体规划

安山郊野公园启动区以“陵上森林陵下田、两湖静水抱村园”构成场地肌理特征,以“百花、百果、红叶”构成多层次的园中园景观,以“芦花白雪舞水岸,三杉幽谷碧连连”构成河谷湿地景观(图4);规划整体形成“西悠东喧,北显南隐,北部百花百果游憩带、中部河谷湿地景观带、南部百亩稻田观赏带”,勾勒“一带八片”总体空间结构(图5)。

5.1一带

—带是指位于场地的中间地段的河谷湿地景观带,此地段与左侧的张郑湖相连接,地形是由湿地、沟渠、荷塘、农田等组成的谷地,东西长1180米,南北长430米。谷底与周边地形最高高差20米,建设面积52公顷。这个地块的措施是采用最小干预策略,尽可能保留原来场地的植被和环境,在此基础上进行一系列生态修复措施,使其形成能够自我维持的良性循环的生态系统。结合现状地形,规划主要打造三杉河谷、芦花秋雪、荷塘月色三大景观节点,其中包含水上双廊绿道项目(图6)。

5.2八片

5.2.1百花园片

百花园片(图7)主要指科研所中试基地苗圃,中试基地苗圃面积约2000亩,其中湿地面积约70亩,目前已种植有荷花、睡莲、芦竹、再力花、湿生鸢尾等水生花卉;其他主要品种主要有樱花、海棠、桂花、栾树、紫薇等花木;此地块的规划思路是在苗圃的基础上形成以水生花卉和木本花卉为主的百花园,打造郊野公园的园中园景观。规划主要打造梅林梵音、百花夕拾、池花对影(图8)三大景观节点,其中有以观花为特色的百花园绿道。

5.2.2百果园片

百果园片(图9)主要指花木安山苗木基地,花木安山苗木基地总用地面积74.8公顷,现状植物品种主要有银杏、重阳木、马褂木、法桐等,其中有柚子、南酸枣、枇杷等果树。规划紧密结合现状,打造以橘子、柚子、葡萄、枇杷、猕猴桃为主要品种的百果园,形成百果丰宴(图10)、花港观鱼、菜畦人家、花木主入口(图11)四大主要景点,体验项目有贯穿全园的百果园绿道。

5.2.3彩叶园片

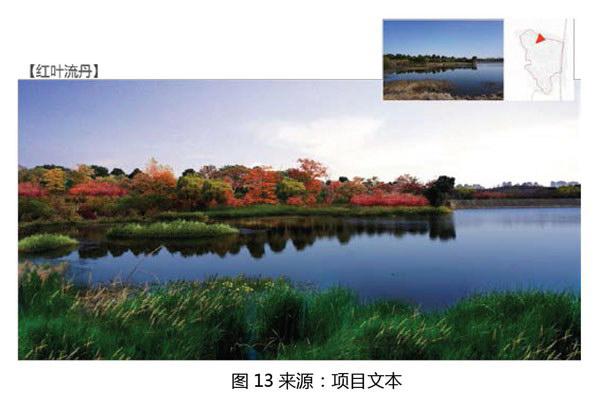

彩叶园片(图12)主要指林业集团安山苗圃基地,基地面积40公顷,有多处灌溉水面70余亩,现已形成以彩叶苗木、容器苗为主的生产格局。基地内苗木品种丰富,形成北部以秋色叶树种为主,中部主要以红叶石楠、紫薇、红枫为主,南部以常绿树种为主的三大格局。主要打造紫薇花林、红叶流丹(图13)两大景观节点,园中有彩叶园绿道为特色体验项目。

5.2.4竹里园片

竹里园片建设面积约30公顷,用地权属是安山街村民农用地,因地块上有雷家湾、竹垸余、桥边余等村湾,为了恢复竹垸余原有以“竹”为文化的村落景观,规划对现有农舍保留并提升改造,并通过以“竹”为元素的景观氛围提升,形成房屋掩映于竹林之中,房前种花,房后种菜,有竹、有田、有塘、有花的美景(图14、图15)。

5.2.5花蜜园片

“油菜花开片地黄,丛间蝶舞蜜蜂忙;清风吹拂金波浪,飘溢醉人花蜜香”,花蜜园片建设面积约36公顷,位于场地西侧的村民农用地,规划依托田野中的道路营造前店后坊的花蜜农园,结合民居宅院融合江夏乡土建筑元素,打造村落花海环抱、山清水秀、小桥流水人家的美丽画卷(图16、图17),融花蜜园绿道、看油菜花海、酿花蜜、有机蔬菜农业种植基地、有机食疗中心等产业于此地块。

5.2.6稻香园片

稻香园建设面积约62公顷,通过稻田、林、溪、篱、径等乡间景观要素,搭构小桥流水人家、花枝树影清溪的田园乡村意境(图18、图19)。把中国乡村传统的磨盘、农具、瓦等要素通过重组、排列,形成新的景观诠释,同时植入稻香田园绿道、中国传统耕作文化展示区、鱼稻共生稻田种植区等体验项目。

5.2.7入口引导片

入口引导片建设面积约54公顷,游客从京港澳高速收费站至园区主入口(高速以东),这段区间是郊野公园的入口引导片,通过运用野花组合(波斯菊、硫化菊、千日红、矢车菊、矮生百日草、翠菊混播)及点景乔木乌桕、香樟,形成一片生态自然、野趣横生的低维护景观(图20)。

5.2.8临湖归隐片

临湖归隐片建设面积约75公顷,从园区主入口出来之后大约20分钟的骑行可到达此地,这里风景优美,有层层梯田、栾树林、橘林,上涉湖湿地自然保护区位于周边,此场地的规划措施是最大限度的保护原生态的居民生活环境,利用湖泊滩涂营造水天一色的美景(图2 1、图22)。

6.专项规划

郊野公园启动区发展策略主要从绿道全镇覆盖策略、旅游体验复兴策略、产业多向复合策略、生态保育修复策略四大策略出发,分别对绿道规划、旅游策划、产业策划、生态保育进行了专项规划。

6.1绿道规划

全园构“可达性交通网络”(图23),分五级交通道路类型,一级指城市快速路,主要指京港澳高速、107国道:二级指镇区干路(宽15m),如马法路等;三级指园区主干路(宽:3.5-4m),以现有通村公路、通湾路为基础,串联园区各主要景点;四级指园区次干路(宽2.5-3m),以现有田间路、苗圃园路为主导,形成入各景点支路;五级指园区支路(宽:1-1.5m),在耕地、林地中新增田埂路、林间步道,水中步道等。整个启动区道路重点提升对象是三级、四级、五级,所有道路的建设是在原有村湾道路路基的基础上,根据景观体验需要采取的道路断点连接、道路路面拓宽、局部道路新建等措施。

结合园区规划,运用水、林、田、谷等优势的景观资源,合理选择路线,打造百果园绿道、百花园绿道、彩叶园绿道、稻香田园绿道、翠湖探游绿道、水上双廊绿道六条绿道,形成二十八公里郊野绿道环(图24);根据服务半径的功能需要,在结合现状村湾条件的基础上设两级绿道服务驿站,一级服务驿站2处(八甲胡游客服务中心、竹垸余游客服务中心),二级服务驿站4处(林业集团服务驿站、严长村服务驿站、山坡脚服务驿站、毛家服务驿站)(图25)。

其中,重点打造八甲胡游客服务中心,八甲胡游客服务中心是依托八甲胡村落改造,本着对当地文化和周围村民的尊重和谨l真态度,通过场地油菜花田与民居结合的形式,并对村落宅与宅之间的空间进行改造梳理,将此地扩建占地面积约300平方米的中心服务驿站,是为游客提供餐饮、住宿、售卖、寄存、自行车租赁、卫生间等功能的场所。

6.2旅游策划

结合24节气即立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒,打造春华、夏实、秋收、冬鉴不同季节的旅游项目,如“春天在哪里”踏青节、“荷吟夏歌”音乐节、“五谷丰登”秋实节、“文玩古博”鉴赏节等。

6.3产业策划

产业策划的主题是“创‘苗圃+模式,拓‘林、果、花、农产业链”(图26)。主要是以规模化花木产业为支柱,发展林业经济和林下经济,形成苗圃林、特色果林、林下经济(林花、林菜、林下养殖)三大产业,打造林、果、花、农四产业链,推动产业多向融合发展,加速生态经济化和经济生态化步伐。

产业特色上是结合养生农业、健康农业的发展,选取具有食补食疗效应的高附加值经济作物进行种植,并于园区内的蔬果采摘项目相对接,构建健康农业产业链条。重点一打造紫色主题的农业种植体系,如紫色景观苗木、紫色花卉、紫色水果、紫色蔬菜等;重点二增加“药食同补”的高附加值花卉特色项目。

产业特色上是结合养生农业、健康农业的发展,选取具有食补食l疗效应的高附加值经济作物进行种植,并于园区内的蔬果采摘项目相对接构建健康农业产业链条。重点一打造紫色主题的农业种植体系,如紫隹景观苗木、紫色花卉、紫色水果、紫色蔬菜等;重点二增加“药食同补”的高附加值花卉特色项目。

6.4生态保育

6.4.1水系连通

根据现状水系资源分布情况,通过湿地、农田、干渠等媒介,结合地形地貌的基础上,将水系资源进行连通,建立区域生态基础设施网络。将湿地、大片聚集荷塘形成雨洪节点:通过建立链状湿地净化系统,将生活污水、雨水等收集净化过滤后再流入河道(图27)。

6.4.2水体保护

在《武汉上涉湖湿地自然保护区规划》中,根据《武汉市第三批湖泊“三线—路”保护规划》提出的规划原则、指导思想,将保护区划分为核心区、缓冲区、实验区,并明确了各功能分区的主要任务和保护措施(图28)。

6.4.3林地保护

根据林地保护等级分级,规划基址内主要为Ⅱ级保护林(是我国重要生态调节功能区内予以保护和限制经营利用的区域,以生态修复、生态治理、构建生态屏障为主要目的)和IV级保护林地(是需要予以保护并引导合理、适度利用的区域,未包括ⅠⅡⅢ级保护范围的各类林地)。

Ⅱ级保护林,包括张郑湖、上涉湖湖泊防护林;本级林地除必要的工程建设占用外,不得以其他任何方式改变林地用途,禁止商业性采伐,禁止建设工程占用林地,实施局部封禁管护,鼓励和引导抚育性管理,改善林地质量和健康状况。

IV级保护林地,包括花木公司、科研所等林业基地和经济林,其面积约占规划用地的80%。本级主要可采取集约经营、农林复合经营,合理安排扩大再生产,充分挖掘林地的产出,增加农民收入,但同时要注意防止逆转和非法专用。

6.4.4农田保护

规划基址内农田耕地连片,田园景观生境良好,应严格按照《基本农田保护条例》,对规划区内的现有农业用地进行保护。

通过保护规划,增加农田生物多样性,改善野生生物的栖息环;同时,适当控制农田斑块的分布,整合较小面积的农田斑块,并恢复农田斑块周边丰富的景观类型及自然边界,加强农田斑块和其它斑块之间的联系。

7.结语

安山郊野公园启动区景观规划方案的主要特点在于突显“野趣”,结合丘陵地貌特征,因地制宜的组织郊野绿道线路,最大限度地保持和尊重原有地貌及植物特色,彰显“陵上森林陵下田,两湖静水抱村园”的原生态环境。在景观方面,重点打造“芦花白雪舞水岸,三杉幽谷碧连连”的特色景观。通过梳理科研所、花木集团等不同的苗圃空间,结合各个苗圃未来自身的发展规划形成不同的定位,在同质性中寻求差异特性,塑造“半山红叶秋月夜,百果丰宴百花园”的园中园植物景观,植入果园采摘、农耕、钓鱼、儿童菜地认领等体验项目,通过绿道进行点线面的多层次串联,让游客能够融入自然,体会“树林湖畔,演绎山水心禅”的心境。