我国公共文化服务体系研究前沿热点及其知识基础可视化分析*

孙掌印

(苏州大学图书馆 江苏 苏州 215131)

我国公共文化服务体系研究前沿热点及其知识基础可视化分析*

孙掌印

(苏州大学图书馆 江苏 苏州 215131)

运用CiteSpaceⅢ软件绘制2006—2015年以“公共文化服务体系”为主题的论文的研究前沿热点及其知识基础的可视化图谱,能够科学梳理我国公共文化服务体系研究领域的知识结构关系。在研究过程中发现,2006—2015年,我国公共文化服务体系研究显现出以下特点:一是研究视角较为单一,跨学科交叉研究较少;二是对公共文化服务体系的各个要素研究多,系统研究少;三是微观对策、建议研究多,“学理性”范式研究少;四是公共文化服务体系的研究方法主要以定性分析、规范性研究为主,定量分析、实证性研究的成果不多;五是国内外比较研究较少。

CiteSpaceⅢ 公共文化服务体系 知识图谱 信息可视化

1 引 言

2005年10月,党的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》提出了“加大政府对文化事业的投入,逐步形成覆盖全社会的比较完备的公共文化服务体系”[1]这一战略规划。此后的10多年来,经过不断的深入推进,我国公共文化服务体系建设取得了有目共睹的成效,也引起了学术界的广泛关注和重视。当前有关公共文化服务体系的研究主要集中在公共文化服务体系的内涵、意义、建构主体、基础设施与物态载体、经验与模式、管理体制与运行机制、绩效评估、农村公共文化服务体系建设、图书馆公共服务途径等诸多方面[2]。

现有的关于公共文化服务体系研究的综述类论文可以在一定程度上反映出我国公共文化服务体系研究领域的发展特点和趋势,如《公共文化服务体系研究述评》[2]、《中国公共图书馆总分馆体系研究述评》[3]、《西方公共文化服务体系综述及其启示》[4]、《近年来农村公共文化服务体系建设研究综述》[5]等,但这些综述性论文只是简单地对公共文化服务体系领域的研究成果进行了定性式的总结和概述,并不能客观地展现特定时间内该领域研究前沿热点及知识基础的总体轮廓。为了能够直观、生动地揭示我国公共文化服务体系研究领域的研究前沿热点与知识基础,本文另辟蹊径,应用科学知识图谱的分析方法,试图对2006—2015年我国学术界关于公共文化服务体系的相关研究成果进行梳理,并结合通过梳理得出的重要数据来分析和归纳公共文化服务体系研究领域的前沿热点和知识基础,进而寻找公共文化服务体系研究的基本规律。

2 研究对象与方法

本文利用CSSCI数据库(中文社会科学引文索引)作为数据源,并限定“公共文化服务体系”为检索词进行篇名和关键词检索,时间范围为2006—2015年,检索时间为2016年5月1日。通过人工筛选、去重、删除与公共文化服务体系研究不相关的文献后,笔者共得到有效研究论文214篇。因为语言编码的不同,需要用CiteSpaceⅢ的自带程序把中文数据转换成CiteSpaceⅢ能识别的格式,并将转换后的数据导入CiteSpaceⅢ中进行知识图谱绘制与分析。通过设置CiteSpaceⅢ软件,笔者对上述转化后的数据进行作者合作、机构合作、关键词共现、作者共被引、文献共被引、期刊共被引分析,将时间跨度选择为2006—2015年,时间切片默认为1年,Top N per slice(即每个时间切片内选择前N个高频出现的节点)的值设为50,在控制面板中手动调控参数、阀值,进行可视化的展示(由于CSSCI数据库中公共文化服务体系研究文献初次出现的时间是2006年,所以,笔者将数据库检索时间和绘制图谱时间都设置为2006—2015年)。

3 公共文化服务体系研究前沿热点分析

研究前沿代表某个研究领域正在兴起的理论趋势和新主题的涌现[6],简单地说,研究前沿就是指某个学科领域中科学文献的暂时性成分[7];研究热点是在某个领域中学者共同关注的话题,通常用文献表征的高频次、高中心性的关键词分析研究热点。在CiteSpaceⅢ中,一个学科的研究前沿热点表现为涌现的施引文献群组,利用CiteSpaceⅢ对公共文化服务体系研究领域施引文献的作者、机构、关键词3个要素进行分析,可以科学地体现研究前沿热点的特征,进而揭示我国公共文化服务体系研究领域的前沿热点。

3.1作者合作网络分析

研究性文献的作者是学科发展的主体,通过对我国公共文化服务体系研究领域文献作者的合作分析,能够有效探测出该领域的主要研究力量,初步了解学界当前研究现状。同时,可以从总体上了解该领域的作者合作关系,衡量该领域的知识流动性,识别该领域的核心作者与核心团体[8]。

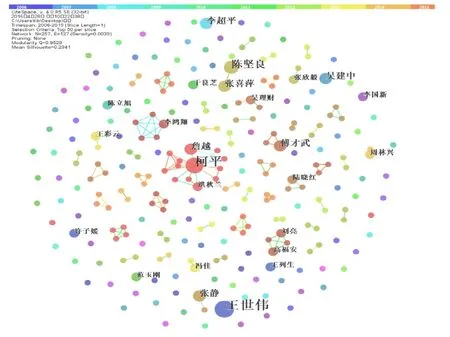

节点类型选择“作者”一项,笔者在CiteSpaceⅢ生成的作者合作网络图谱中,共选择出257位作者以及作者之间的127条连线,如图1所示。

图1 公共文化服务体系研究领域作者合作网络图谱

图1展示了公共文化服务体系研究发文3篇以上的作者及其合作关系,其中王世伟以7篇的发文量排名第一。他曾于2011—2014年主持国家社会科学基金重点项目“国际大都市图书馆服务体系研究”,该研究项目通过对19个国家和地区的24个城市图书馆的服务体系进行纵向与横向研究,全景扫描出全球城市图书馆服务体系的整体概貌与个性特征[9]。王世伟发表的7篇公共文化服务体系相关论文中,有5篇是依托该科研项目开展分析和研究的。

其次是柯平,以5篇发文量位居第二位。他于2007—2008年主持国家图书馆重大科研项目“社会公共服务体系中图书馆的发展趋势、定位与服务研究”、2008—2010年主持国家社会科学基金“十一五”重点项目“公共文化服务体系中的图书馆战略规划模型与实证研究”等,这两个项目通过公共文化服务的视角对图书馆的功能进行定位,制定了整体的战略规划及发展模式。柯平的5篇公共文化服务体系研究的相关论文全部都是以上两个研究项目的阶段性成果。

紧随其后的是陈坚良(4篇)、詹越(3篇)、张静(3篇)、张喜萍(3篇)、傅才武(3篇)、李超平(3篇)、吴建中(3篇)等,他们都是我国公共文化服务体系研究领域的核心作者,在我国公共文化服务体系研究领域具有较强的影响力。同时,通过作者合作网络图谱也可以发现,近10年来我国公共文化服务体系研究领域内的作者间存在着若干个合作关系,呈现出了几个小的“社团结构”。

另外,从图1中还可以看出,发文量大于2篇的3人以上的学术研究团队仅有1个,它是由柯平、詹越、洪秋兰3人组成的合作团队,他们的学术研究侧重于公共文化服务体系中的图书馆定位和发展研究。

3.2机构合作网络分析

公共文化服务体系研究领域机构的发文量体现了其研究实力、研究现状及其在该领域的影响力,而研究机构的分布与合作状况则反映了该研究领域的研究团队及其力量分布[10]。

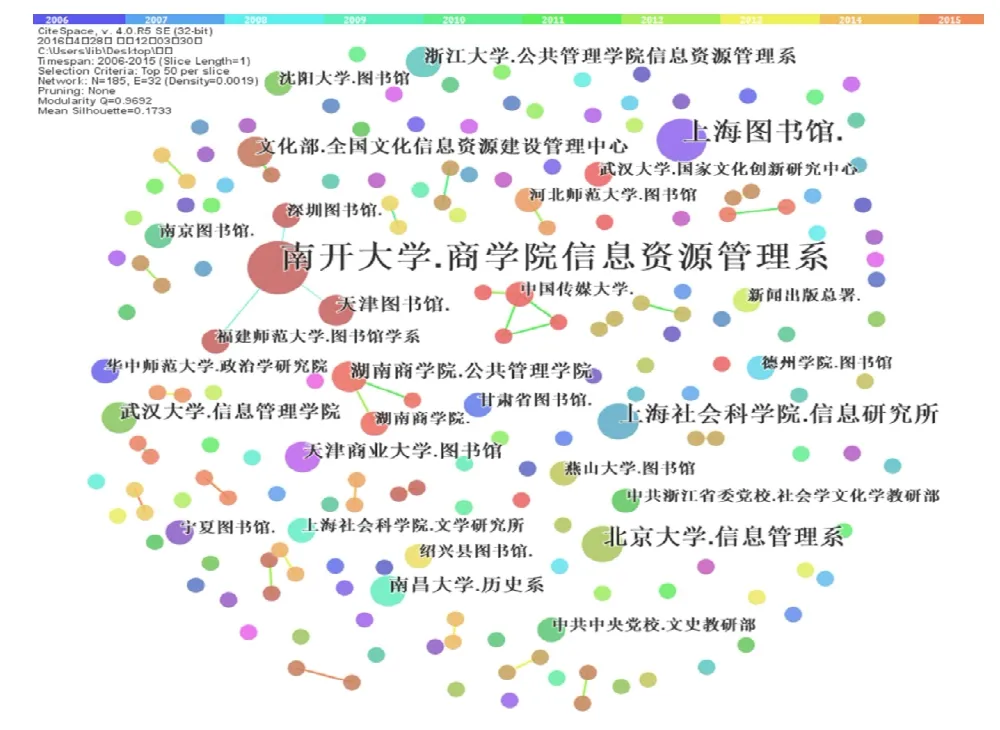

节点类型选择“机构”一项,笔者在CiteSpaceⅢ生成的机构合作的网络图谱中,共选择出185个研究机构以及机构之间的32条连线, 如图2所示。

图2 公共文化服务体系研究领域机构合作网络图谱

从图2可知,我国公共文化服务体系研究机构主要分布在高校、各类图书馆、政府部门、科研机构等,其中南开大学商学院信息资源管理系发文量(9篇)排名第一,紧随其后的是上海图书馆(6篇)、北京大学信息管理系(4篇)、上海社会科学院信息研究所(4篇)、武汉大学信息管理学院(3篇)、湖南商学院公共管理学院(3篇)、南昌大学历史系(3篇)、浙江大学公共管理学院信息资源关系(3篇)、天津图书馆(3篇)、天津商业大学图书馆(3篇)、文化部全国文化信息资源建设管理中心(3篇)等。以上所提及的高校、各类图书馆及其他科研机构都是目前我国公共文化服务体系研究的重要机构,发文量较多,成果质量也较高,在我国公共文化服务体系研究领域处于领先地位,显示出了较强的科研实力。从地理位置分布来看,我国共文化服务体系研究机构主要分布在北京、天津、江苏、湖北、广东、上海、浙江、四川等省(直辖市),这些省市基本都是公共文化服务体系研究经验比较丰富或者在创新公共文化服务体系等领域走在前列的地区。

另外,从图2中还可以看出,我国公共文化服务体系研究领域发文量大于2篇的由3家以上核心科研机构组成的机构合作团体仅有1个,这个合作团队是由南开大学商学院信息资源管理系、天津图书馆、深圳图书馆、福建师范大学图书馆学系4所科研单位共同构成的,也是国内公共文化服务体系研究领域影响力最大的机构合作团体。

3.3关键词共现网络分析

关键词是一篇文章核心内容的浓缩和提炼,是一篇学术论文的精髓所在,学科领域里高频次、高中心性的关键词所表征的研究主题常被用来确定一个研究领域的研究热点[11]。

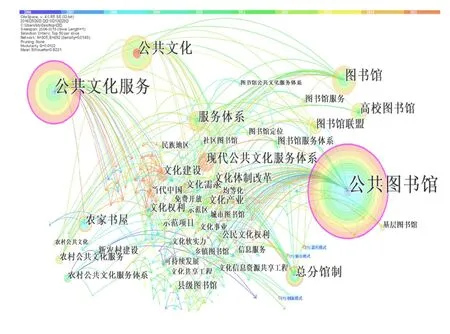

节点类型选择“关键词”一项,笔者在CiteSpaceⅢ生成的关键词共现网络图谱中, 共选择出305种关键词以及关键词之间的692条连线(为了图谱效果,把研究中不具有实际意义的高频关键词——“公共文化服务体系”舍弃),具体如图3所示。

图3 公共文化服务体系领域关键词共现网络图谱

笔者用CiteSpaceⅢ统计出的我国公共文化服务体系研究领域的高频关键词,如表1所示。由高频关键词表可以看出,我国公共文化服务体系研究与公共文化服务体系、公共图书馆、公共文化服务、公共文化、图书馆、服务体系、总分馆制、高校图书馆、现代公共文化服务体系、农家书屋、文化建设、图书馆联盟、文化体制改革等密切关联,它们反映出我国公共文化服务体系相关研究的理论基础,同时,在某种程度上能够体现我国公共文化服务体系研究领域的重点及热点问题。

表1 公共文化服务体系研究领域高频关键词表(频次≥5)

为了更直观、精准地反映我国公共文化服务体系研究的热点及重点领域,根据表1的词频统计结果,结合图3中形成的关键词共现聚类网络图谱,笔者经过归纳总结得出了2006—2015年我国公共文化服务体系研究的4个热点:

(1)公共文化服务体系基础理论研究

对公共文化服务体系的理论研究,有助于夯实公共文化服务体系研究领域的研究基础,也有利于进一步推动公共文化服务体系建设实践的发展。目前,学术界拥有大量有关公共文化服务体系理论研究的成果,研究范围主要包括内涵、特点、价值、主体等理论研究,这些成果为我国公共文化服务体系的发展提供了重要的理论支持。关于公共文化服务体系的内涵,齐勇锋、李平凡提出:“公共文化服务体系是以文化馆(站)、公共图书馆和博物馆等面向社会公众的文化机构和场所为中心,以非政府、非营利性组织为外围的,遍布城市和农村的文化服务点和网络体系”[12];在公共文化服务体系的价值研究方面,杨泽喜、陈继林的理解比较具有代表性,他们认为“公共文化服务体系的价值包含维护主流意识形态价值、扩大公共生活空间价值以及保护民间文化生态价值3个层面”[13];而关于公共文化服务体系的构建主体,耿达、傅才武认为:“一般而言,政府、非政府组织(第三部门)、社会企业或民间组织等是公共文化服务体系的主体。而处于转型期的我国公共文化服务体系应该转变政府主导这一单一的建设主体形式,由‘国家—个人’的二维结构向‘国家—社会(市场)—公众’的三维复合结构转化”[14]。

(2)图书馆服务体系研究

这一研究领域主要涉及公共图书馆、高校图书馆、图书馆联盟、服务模式扩展等方面的内容,具体来说,该领域的研究重点集中于公共图书馆的角色及定位、公共图书馆服务体系的建设模式、发展策略以及高校图书馆、图书馆联盟的定位、优势条件和发展措施等。王瑞英、陈晓红概括了公共图书馆在公共文化服务体系的服务定位:保护公民的文化权利和弥合数字鸿沟以及具有社会教育、文化多样性保护、政府信息公开、文化娱乐功能[15-16]。王艳提出,县级图书馆可以通过吸纳多方资金,发展总分馆、中心馆与依托学校图书馆等多种模式构建完善公共文化服务体系[17]。李茁以银川市图书馆为例分析了公共图书馆在公共文化服务体系建设中的重要作用,具体论述了该馆服务功能和模式拓展的几个方面:一是自助式便民服务的拓展;二是服务模式的拓展,如图书交换与漂流服务、建立图书流通站服务、探索总分馆制服务模式以及树立文化服务品牌等;三是人性化服务模式的拓展[18]。李育嫦通过对国内高校图书馆公共文化服务的现状调查指出,“定位的障碍、服务理念的障碍、法律制度的障碍、体制的障碍和运行机制的障碍、信息资源共享的障碍等是影响高校图书馆开展公共文化服务的关键制约因素,并从服务理念建设、法律制度建设、体制创新、服务内涵建设等方面提出高校图书馆开展公共文化服务的对策。”[19]许子媛在图书馆与公共文化服务体系的关系基础上,分析得出图书馆联盟在公共文化服务体系中具有文化储备、共建共享及公益服务的功能,进而论述图书馆联盟在公共文化服务体系中的社会定位、服务定位、实力定位和组织定位[20]。

(3)农村公共文化服务体系研究

具体来说,学术界对于此方面研究主要从农村公共文化服务体系建设的现状调查、体系构建以及路径探索等方面着手。姜海英和佟阿伟结合对某市农村公共文化服务体系建设现状的调查,提出了解决构建农村基层公共文化服务体系过程中存在问题的思路:“一是加强领导,统一标准;二是加强管理,明确主体;三是优化资源,科学配置;四是发挥作用,注重实效”[21];熊英论述了新型城镇化背景下的农村公共文化服务体系构建问题,提炼出新型城镇化过程中加强农村公共文化体系建设的路径:“一是各级地方政府应建立保障公共文化体系建设的长效机制;二是新型城镇的建设应从公共文化出发准确定位;三是实现农村公共文化建设主体的就地转移”[22];郭星以“来宾模式”为视角提出了农村公共文化服务体系管理机制的创新路径:一是强化组织领导,发挥政府在农村公共文化服务体系管理机制创新中的作用;二是创新制度建设,完善农村公共文化服务体系运行机制;三是加大多元化投入,保障农村公共文化服务体系正常运行;四是加强文化队伍建设, 为公共文化服务体系建设提供人力保障[23]。柯平和张文亮通过对山西、河北几个村的实地调查,分析、总结出我国农村图书馆建设的文化大院模式的特征,并针对文化大院模式的现实问题提出了5点解决方案:“一是发展地方经济,反哺文化发展;二是加强合作、交流与沟通;三是重视对农民的文化培养;四是加强文化大院的组织保障;五是着重发展绿色数字网络文化等”[24]。

(4)公共文化服务体系建设经验与模式研究

公共文化服务体系建设经验与模式研究主要包括两大类,一类是基于理论推演形成的理论模式;另外一类是针对部分地区的实践操作而总结出的经验典型案例等。王宏鑫等人结合实地考察所得资料和数据,对农村公共图书馆服务的“整体化平台”模式(平桥模式)进行了分析、探讨,他们认为:“以先进文化发展理念为引领,坚持政府主导、统筹城乡,建设以地市级馆为中心馆,县区图书馆为总馆,乡镇、办事处图书馆为分馆,社区街道图书馆、农家书屋为支馆,图书流通车为补充的区域图书馆网络服务体系,是我国农村公共图书馆体系发展可以借鉴的方向”[25];张良重点论述了农村公共文化服务体系建设的模式,他认为:“政府主导、社会参与、市场配置的‘多元参与合作模式’成为现阶段农村公共文化服务体系建设的理想模式”[26];李国朋则论述了作为公共文化服务体系重要组成部分的社区图书馆的发展模式创新问题,他在数据调查的基础上提出应“改革传统金字塔式集中的资源和服务体制,将资源和服务下沉到县级图书馆和社区图书馆,重点发展县级图书馆和社区图书馆,改善工作环境,提高基层图书馆对读者的吸引力”[27]。

4 公共文化服务体系知识基础分析

知识基础是某个学科领域的高被引文献演化形成的,这些文献代表了学者们长期从事科研活动的智慧结晶,也是推动相关研究可持续发展并实现知识创新的原动力[28]。笔者利用CiteSpaceⅢ对我国公共文化服务体系研究领域的论文进行作者共被引、文献共被引及期刊共被引分析,以揭示我国公共文化服务体系研究领域的知识基础。

4.1作者共被引网络分析

对公共文化服务体系研究领域进行作者共被引分析,能使该领域众多的作者按照共被引关系形成一定的作者群,这种作者群可以揭示公共文化服务学科专业人员的组织结构,进而发现公共文化服务学科领域的知识结构[29]。

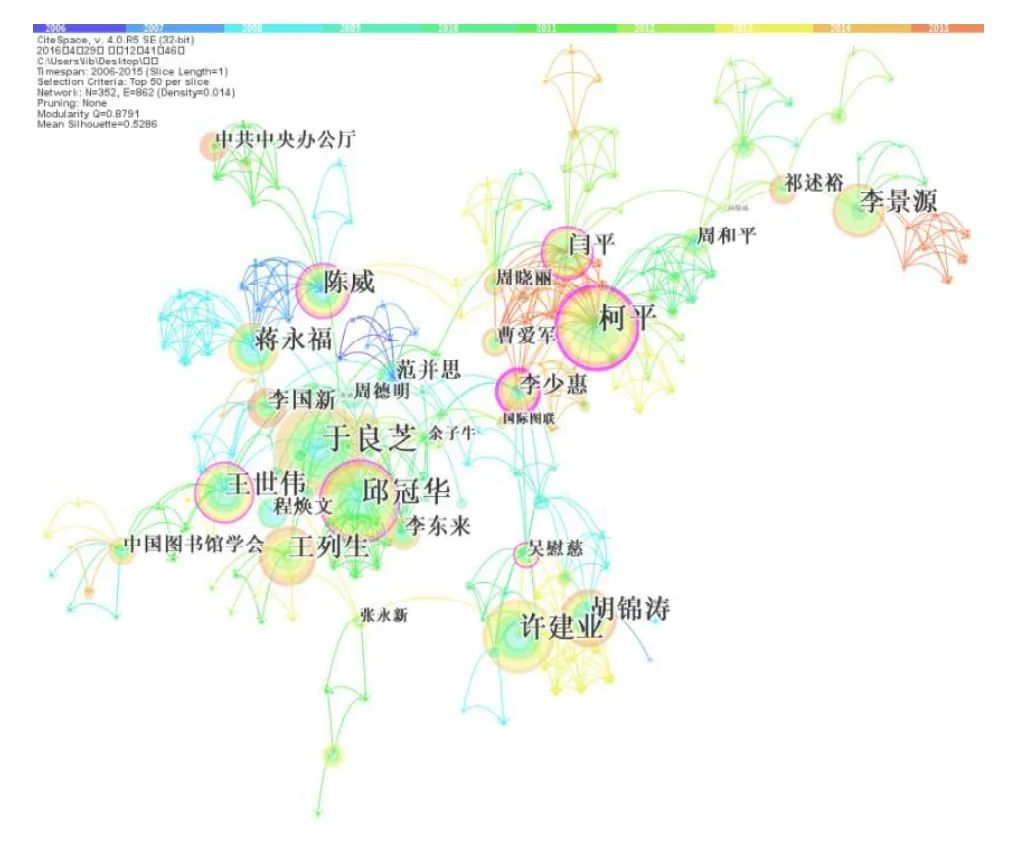

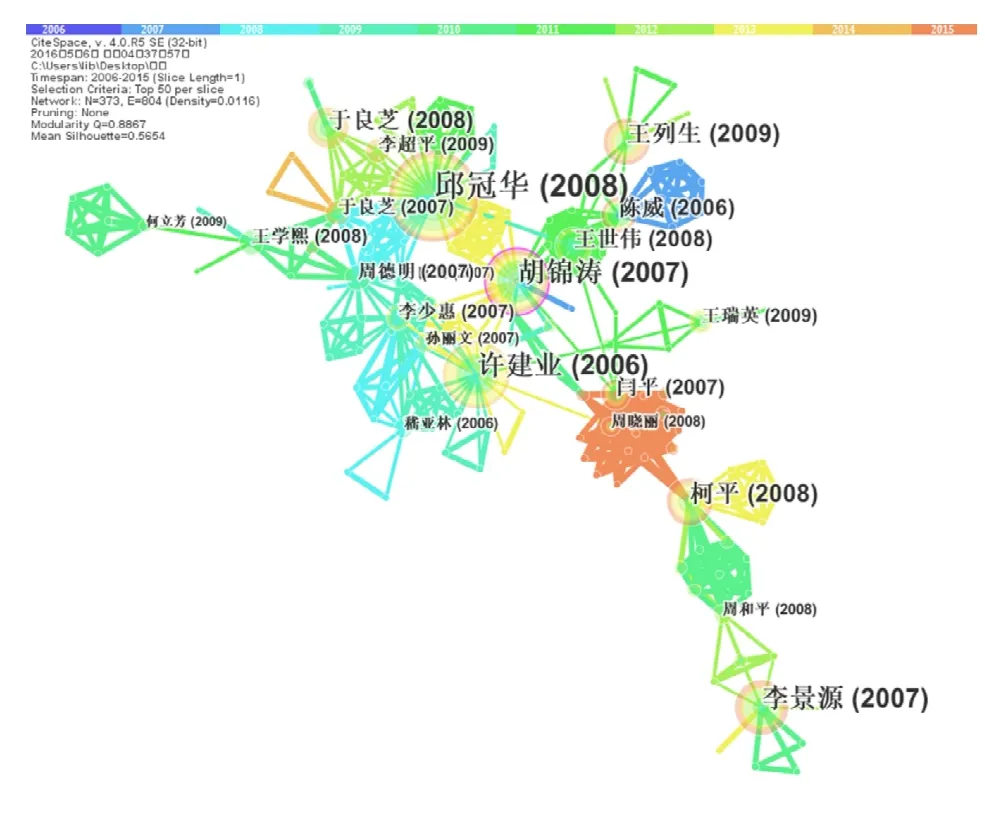

节点类型选择“共被引作者”一项,笔者在CiteSpaceⅢ生成的作者共被引网络图谱中, 共选择出329个作者以及789条作者之间的连线(见图4),图中节点较大的作者是在我国公共文化服务体系研究领域具有较高影响力的作者。

从图4可以看出,我国公共文化服务体系研究领域按照被引频次排序,影响力最大的是南开大学的于良芝(被引15次、中心性0.09)。其中,于良芝教授在公共文化服务研究领域被引频次最高的论文是在2008年发表于《中国图书馆学报》上的《走进普遍均等服务时代:近年来我国公共图书馆服务体系构建研究》[30]。

按照中介中心性排序,影响力最大的是南开大学的柯平(中心性0.24、被引13次)。其中,柯平教授在公共文化服务体系研究领域被引频次最高的论文是在2008年发表于《国家图书馆学刊》上的《省级公共图书馆在公共文化服务体系中的功能定位》[31]。

图4 公共文化服务体系研究领域作者共被引网络图谱

同时,苏州图书馆的邱冠华(被引13次、中心性0.17)、南京图书馆的许建业(被引12次、中心性0.05)、中国艺术研究院文化政策研究中心的王列生(被引10次、中心性0.08)、上海社会科学院信息研究所的王世伟(被引10次、中心性0.14)、深圳市文化局的陈威(被引9次、中心性0.13)、黑龙江大学信息管理学院的蒋永福(被引9次、中心性0.10)、前国家主席胡锦涛(被引9次、中心性0.09)、中国科学院文化研究中心的李景源(被引9次、中心性0.09)、济南社会科学院的闫平(被引8次、中心性0.15)、兰州大学管理学院的李少惠(被引7次、中心性0.16)等作者是我国公共文化服务体系研究领域的高被引作者,他们的大量研究成果也成为我国公共文化服务体系研究领域的经典文献,在我国公共文化服务体系研究中有着显著的影响力。

另外,公共文化服务体系研究领域作者共被引网络图谱中已经形成了两个规模较大的明显聚类,其聚类1由于良芝、邱冠华、王世伟、李国新等学者组成;聚类2由柯平、闫平、李少惠、曹爱军等学者组成。这两个聚类构成了我国公共文化服务体系研究领域比较有影响力的两大学术共同体,每个聚类中高被引作者之间无论是专业背景还是方向,都有着较强的学术相关性。

4.2文献共被引网络分析

对公共文化服务体系研究领域进行文献共被引分析,可以展示该研究领域文献共被引群体网络结构及其变化,揭示该研究领域的知识之间的相互关系、联系特征和发展变化状况及其趋势等[32]。

节点类型选择“公共被引文献”1项,笔者在CiteSpaceⅢ生成的文献共被引网络图谱中,共选择出373条引文以及引文之间的804条连线, 如下页图5所示(图中的每1个节点表示1篇文献, 圆圈的厚度与相应年份的引文数成正比)。

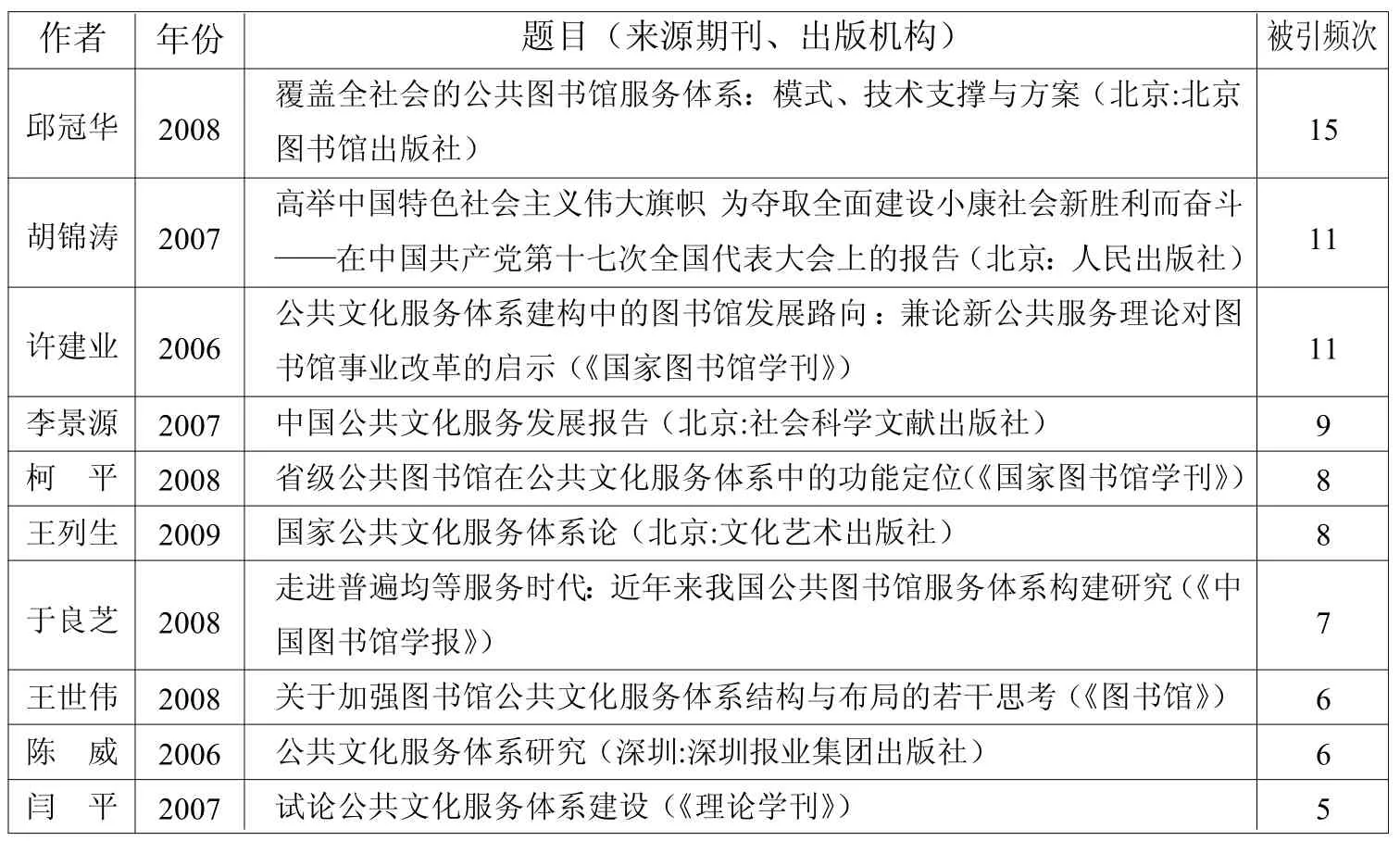

表2 公共文化服务体系研究领域高被引文献信息统计表(被引频次≥5)

图5和表2中的重要文献构成了我国公共文化服务体系研究最重要的知识基础,在文献共被引网络中,不同聚类之间通过关键节点相连接,中介中心性高的文献在研究领域内发挥着枢纽作用,是该领域内知识演化网络中的转折点。在CitespaceIII生成的可视化网络中,被紫圈标注出来的节点具有较大(不小于0.1)的中心度,这些节点被定义为关键节点文献。

按照被引频次和文献节点在网络图谱中的中介中心性的大小,排在第一位的是邱冠华、于良芝、许晓霞于2008年4月由北京图书馆出版社出版的《覆盖全社会的公共图书馆服务体系:模式、技术支撑与方案》[33];被引频次和中介中心位居第二的文献是2007年胡锦涛同志《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗──在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告》[34];许建业于2006年在《国家图书馆学刊》第3期上发表的标题为《公共文化服务体系建构中的图书馆发展路向——兼论新公共服务理论对图书馆事业改革的启示》[35]的论文位于第三位。

图5 公共文化服务体系研究领域文献共被引网络图谱

同时,李景源的《中国公共文化服务发展报告》、柯平的《省级公共图书馆在公共文化服务体系中的功能定位》、王列生的《国家公共文化服务体系论》、于良芝的《走进普遍均等服务时代:近年来我国公共图书馆服务体系构建研究》、王世伟的《关于加强图书馆公共文化服务体系结构与布局的若干思考》、陈威的《公共文化服务体系研究》、闫平的《试论公共文化服务体系建设》等都是在我国公共文化服务体系研究过程中被广大研究者引用的重要文献,这些文献为我国公共文化服务研究起到关键性的作用。

另外,从图5文献共被引网络图谱可以看出,被引文献通过文献间的共被引关系已经形成了明显的聚类,反映出文献间的研究主题关系密切,有着较高的相关性,而聚类中的文献共同组成了我国公共文化服务体系研究最为重要的知识来源。

4.3期刊共被引网络分析

对公共文化服务体系研究领域的文献进行期刊共被引分析是掌握该研究领域核心期刊群的最有效方法,也是研究人员研究该领域的重要情报源[36]。

节点类型选择“共被引期刊”一项,笔者在CiteSpaceⅢ生成的期刊共被引的网络图谱中,共选择出267种期刊以及期刊之间的836条连线, 如图6所示。

图6 公共文化服务体系研究领域期刊共被引网络图谱

从图6我们可以发现,我国公共文化服务体系研究领域高被引文献主要有两类:一类是图书馆学、情报学的核心期刊,如《中国图书馆学报》(被引28次)、《图书馆论坛》(被引23次)、《国家图书馆学刊》(被引21次)、《图书馆建设》(被引19次)、《图书馆》(被引18次)、《图书情报工作》(被引16次)、《图书馆杂志》(被引13次)、《图书馆工作与研究》(被引12次)、《图书馆理论与实践》(被引11次)等。另一类是图书,如《覆盖全社会的公共图书馆服务体系:模式、技术支撑与方案》(被引15次)、《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗——在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告》(被引11次)、《中国公共文化服务发展报告》(被引8次)、《国家公共文化服务体系论》(被引8次)、《公共文化服务体系研究》(被引6次)等。

从我国公共文化服务体系研究领域的被引期刊和经典著作的学科分布来看,基本上以图书情报学、文化学、公共管理学、社会学、新闻传播学、档案学、政治学、法学等为主,这也充分说明了我国公共文化服务体系研究是一个多学科、跨学科的领域。

5 结 论

本文以公共文化服务体系研究前沿热点及其知识基础为研究对象,利用科学知识图谱工具CiteSpaceⅢ对所选数据进行分析处理,分别对我国公共文化服务体系研究领域的作者合作、机构合作、关键词共现、作者共被引、文献共被引、期刊共被引6个方面进行了分析,得出2006—2015年我国公共文化服务体系研究有以下几个特点:一是研究视角较为单一,跨学科交叉研究较少。公共文化服务是一个涉及经济、社会、文化等各个领域的重要课题,因此,公共文化服务体系研究本应是一种跨学科的综合性研究,但目前看来,该领域的研究成果多集中于管理学、经济学等学科范畴,缺乏多学科之间的交叉研究。二是对公共文化服务体系的各个要素研究多,系统研究少。相关研究文献中,对于公共文化服务体系的各个组成要素,如功能、主体、路径等方面的个体研究较多,但将公共文化服务体系作为一个完整的系统来进行综合研究的成果并不多见,并且也缺乏对公共文化服务体系评估体制的研究。三是微观对策建议研究多,“学理性”范式研究少。目前,相关研究文献中有大量关于公共文化服务的推广、实现路径及对策的内容,如建设高校图书馆联盟、乡村图书馆、农家书屋等,但是有关公共文化服务的学理研究较少。四是公共文化服务体系的研究方法主要以定性分析、规范性研究为主,定量分析、实证性研究的成果不多。五是国内外比较研究较少。目前的成果中针对发达国家公共服务体系的研究不多见,中外的比较研究也较少。

总之,公共文化服务是随着我国社会、经济不断发展,顺应国家整体发展战略的需求而逐渐兴起的一个研究领域,所以,公共文化服务体系发展的时间还不算太长,该领域未来的建设将会是一个长期而复杂的过程。因此,今后学术界的相关研究首先要重视跨学科交叉研究,结合各学科的力量及专业特点,推动公共文化服务体系的建设和发展;其次,要站在战略的高度,注意加强对公共文化服务体系的学理性研究,使该领域的研究成果有灵魂、有深度,同时,要重视发挥公共文化服务体系的多元化主体的力量,并不断完善公共文化服务评估体系的构建 ;再次,必须深化公共文化服体系的研究方法,进一步加强公共文化服务体系的实证性研究并将定性分析和定量分析结合研究,综合运用各种研究方法;除此之外,还需要通过中外公共文化服务体系建设的比较研究,结合我国的具体国情和特点,借鉴美国、法国、德国、加拿大、澳大利亚、瑞士等发达国家在公共文化服务体系建设方面的经验,以推动我国公共文化服务体系的进一步发展及完善。

[1]中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议[EB/OL]. [2016-02-01]. http://news.xinhuanet.com/politics/ 2005-10/18/content_3640318.htm.

[2]夏国锋, 吴理财. 公共文化服务体系研究述评[J]. 理论与改革,2011(1):156-160.

[3]陆晓曦, 刘 璇. 中国公共图书馆总分馆体系研究述评[J]. 图书馆建设, 2012(3):4-9.

[4]李少惠, 余君萍. 西方公共文化服务体系综述及其启示[J]. 图书馆理论与实践, 2012(3):17-20.

[5]赵金科, 周新辉. 近年来农村公共文化服务体系建设研究综述[J]. 社科纵横, 2015(2):35-38.

[6]郑彦宁, 许晓阳, 刘志辉. 基于关键词共现的研究前沿识别方法研究[J]. 图书情报工作, 2016(4):85-92.

[7]陈 悦. 引文空间分析原理与应用: CiteSpace实用指南[M]. 北京:科学出版社, 2014:16.

[8]孙 宁, 陈 雅. 基于信息计量学的我国网络舆情研究综述[J].情报杂志, 2014(5):136-142.

[9]王世伟. 上海城市图书馆服务体系多维度研究[J]. 图书与情报,2013(3):1-13.

[10]孙雨生, 仇蓉蓉, 黄传慧,等. 国内数字图书馆个性化服务研究进展:研究力量和知识基础[J]. 情报杂志, 2013(12):175-182.

[11]赵蓉英, 郭凤娇, 赵月华. 科学计量学主流研究领域与热点前沿研究[J]. 图书情报工作, 2015(2):66-74.

[12]齐勇锋, 李平凡. 完善公共文化服务体系 提高国家文化软实力[J]. 中国特色社会主义研究, 2012(1):64-72.

[13]杨泽喜, 陈继林. 国家公共文化服务体系价值分层论[J]. 湖北行政学院学报, 2014(1):75-79.

[14]耿 达, 傅才武. 公共文化服务体系建构:内涵与模式[J]. 天津行政学院学报, 2015(6):11-16.

[15]王瑞英. 公共文化服务体系中公共图书馆的服务定位[J]. 图书与情报, 2009(5):122-126.

[16]陈晓红. 我国公共图书馆服务均等化研究[J]. 图书馆建设, 2011(11):27-30,33.

[17]王 艳 . 公共文化服务体系中的县级公共图书馆发展研究[J].图书与情报, 2010(1):124-126.

[18]李 茁. 家庭虚拟图书馆:构建公共文化服务体系的新模式[J].图书与情报,2009(6):134-136.

[19]李育嫦. 公共文化服务体系中高校图书馆的定位与实现对策[J].情报理论与实践, 2015(9):51-54.

[20]许子媛. 论图书馆联盟在公共文化服务体系中的定位[J]. 情报理论与实践,2012(5):44-47.

[21]姜海英, 佟阿伟. 农村基层公共文化服务体系建设情况调查[J].图书馆学研究,2009(11):64-66.

[22]熊 英. 新型城镇化视域下农村公共文化服务体系的构建[J].农业经济,2015(11):45-46.

[23]郭 星. 农村公共文化服务体系管理机制创新路径考察:以“来宾模式”为视角[J]. 广西社会科学,2014(5):179-184.

[24]柯 平, 张文亮. 文化集群的共生融合发展:我国农村图书馆建设的文化大院模式研究:下[J]. 图书馆工作与研究,2014(9):4-8.

[25]王宏鑫, 仝亚伟, 周云颜,等. 走向农村公共图书馆服务的整体化平台:河南信阳“平桥模式”研究[J]. 中国图书馆学报,2013(4):4-15.

[26]张 良. 政府主导、社会参与、市场配置:农村公共文化服务体系建设的理想模式[J]. 理论与现代化,2012(4):25-30.

[27]李国朋. 社区图书馆发展模式创新研究[J]. 图书馆理论与实践,2016(1):82-84.

[28]陈 琴, 蒋合领. 我国知识管理研究学派、知识基础及热点的可视化分析[J]. 情报杂志,2016(2):88-92,174.

[29]李秀霞, 邵作运. 融入内容信息的作者共被引分析:以学科服务研究主题为例[J]. 图书情报工作,2016(1):98-104,141.

[30]于良芝, 邱冠华, 许晓霞. 走进普遍均等服务时代:近年来我国公共图书馆服务体系构建研究[J]. 中国图书馆学报,2008(3): 31-40.

[31]柯 平, 尹 静. 省级公共图书馆在公共文化服务体系中的功能定位[J]. 国家图书馆学刊,2008(4):40-45.

[32]许振亮, 郭晓川. 50年来国际技术创新研究前沿的演进历程:基于科学知识图谱视角[J]. 科学学研究,2012(1):44-59,80.

[33]邱冠华,于良芝,许晓霞. 覆盖全社会的公共图书馆服务体系:模式、技术支撑与方案[M]. 北京:北京图书馆出版社,2008:28-48.

[34]胡锦涛. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗:在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告[M]. 北京:人民出版社,2007:35.

[35]许建业. 公共文化服务体系建构中的图书馆发展路向:兼论新公共服务理论对图书馆事业改革的启示[J]. 国家图书馆学刊,2006(3):44-48.

[36]胡德华,王 蕊. 信息检索研究的知识图谱探析[J]. 图书馆杂志,2015(1):20-28.

Visualization Study on Hotspots and Knowledge Base of Public Cultural Service System in China

By drawing visionlized map with the software CiteSpaceIII of papers hotspots and knowledge base themed on ''public cultural service system'' during 2006-2015, knowledge structure in the field of our country public cultural service system research could be sorted out. The features showed in the study are: unitary research perspective and less cross-interdisciplinary studies; attaching more on factors of public cultural service system, but less on the system; lots of micro countermeasures and suggestions, but scarcely any research on macro theory; research methods adopted qualitative analysis and normative research,while little result of quantitative analysis and empirical research; less research comparative between overseas and domestic situation.

CiteSpaceIII; Public cultural service system; Knowledge mapping; Information visualization

G250.1

A

孙掌印 男,1985年生,硕士,现工作于苏州大学图书馆,馆员,研究方向为信息计量与知识管理,已发表论文10余篇。

2016-03-31 ]

*本文系江苏高校哲学社会科学研究一般项目“新型城镇进程中高校图书馆参与公共文化服务体系建设研究”,项目编号:2015SJB540;2016年江苏省文化科研课题“江苏省城乡基本公共文化服务均等化实现路径研究”;江苏省教育科学“十二五”规划课题“江苏省城乡一体化进程中高校图书馆发展模式研究”,项目编号:D/2013/01/100 的成果之一。