弗罗斯特诗歌的象似性研究

武 娜 王红涛

弗罗斯特诗歌的象似性研究

武娜王红涛

罗伯特·弗罗斯特的诗歌作品虽然语言简洁凝练,但却寓意深刻。认知语言学象似性理论认为,人类语言无论从形式上还是从结构上都与人类认知之间具有象似性。诗歌作为一种独特的文学体裁,其语言与诗人的认知之间也应该存在这种象似性。

弗罗斯特;象似性;诗歌

一、引言

罗伯特·弗罗斯特,作为美国20世纪的著名诗人,曾四次获得普利策奖,被誉为“美国文学中的桂冠诗人”,并受邀在肯尼迪总统就职仪式上诵读自己的诗作。弗罗斯特的诗歌作品深受世界范围内诗歌爱好者的欢迎,其诗简洁凝练,蕴含着诗人深刻的思想。许多学者从不同角度对弗罗斯特的诗歌进行了研究,但从象似性理论的视角对其诗歌作品进行解读的还为数不多。

认知语言学象似性理论认为,语言符号、语言形式与人的认知概念、现实世界之间具有映照性、理据性或者象似性。诗歌,作为一种独特的文学体裁,其语言形式与意义之间,与诗人的认知之间必然也存在上述联系。基于此理论,本文尝试分析弗罗斯特诗歌作品中的象似性,以期从新的视角对其诗歌进行解读。

二、语言象似性理论简介

(一)语言象似性理论的发展

语言作为一种符号,与其所指实物之间是否存在象似性呢?关于这一问题的讨论可以追溯到古希腊时期。自那时起,就存在两种截然不同的观点。一种观点认为,语言符号和所指实物之间存在某种相似之处。另一种观点则认为,语言符号与所指实物之间是相互独立的,没有内在联系。而后一种观点似乎更具流行性,特别是1916年《普通语言学教程》的出版,其中关于语言符号任意性的描述更是此观点的佐证。受其影响,后来的语言学家如萨丕尔、霍凯特等也接受并论证了语言符号的任意性、不可论证性和无理据性。

与上述观点相反,在20世纪中期,语言学家提出了语言符号象似性的观点。语言符号的象似性指的是能指与所指之间具有可论证性和理据性。由此可见,语言符号的象似性和任意性是相对而言的。美国著名哲学家、符号学创始人皮尔斯将符号分为icon,index和symbol三类,并用iconicity表示能指与所指之间的象似性关系。他还指出“每种语言的句法,借助约定俗成的规则,都具有合乎逻辑的象似性”[1]106。20世纪末,随着象似性理论的持续发展和成熟,三次国际性会议相继召开。第一次是1986年在美国加利福尼亚州的斯坦福大学召开的,主题是“Iconicity in Syntax”。第二次是1992年在意大利的罗马大学召开的,主题是“Iconicity in Language”。第三次是1997年在瑞士的苏黎世大学召开的,主题是“Iconicity in Language and Literature”。这三次会议,不仅为语言学家们提供了交流思想的平台,而且为象似性理论在21世纪的研究与发展指明了方向。西蒙甚至认为柏拉图模式(即象似性理论)或许将会占统治地位。[2]ⅷ -ⅳ这场针对任意性的斗争,激发了语言学家们对语言特性和语言学研究未来的思考。

在中国,20世纪80年代以后,许多语言学家对象似性理论进行研究,促进了该理论在国内的发展。例如,许国璋认为语言是理性的行为,具有系统性、理智性和象似性。[3]这是国内学者首次将“iconicity”翻译成“象似性”。进入21世纪,国内对象似性理论的研究进入了新的时期。朱永生在分析了语言中存在象似性现象之后,提出象似性原则应该被视为任意性原则的补充,而不是其替代物。[4]随着象似性理论研究的成熟,对诗歌语言的象似性研究渐渐展开,学者们尝试把语言学象似性理论运用到诗歌文本分析与欣赏之中,拓展了象似性理论的研究范围,也为诗歌研究拓宽了道路。

(二)语言象似性理论

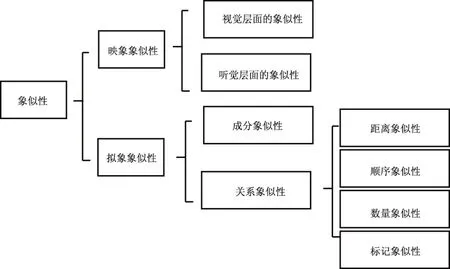

针对索绪尔提出的语言符号任意性的说法,皮尔斯认为语言符号能指与所指之间具有象似性和理据性,并把符号分为三类:象似符、标记符和代码符。[5]象似符指的是所指与其自身特征存在相似点的符号,标记符指的是与其所指之间存在因果联系的符号,代码符指的是与其所指之间存在规约联系的符号。其中象似符又可以分为三类:映象符(如照片)、拟象符(如地图)和隐语(因皮尔斯少有讨论,本文也不作讨论)。皮尔斯对符号的分类如下图所示:

图1 符号分类(皮尔斯)

根据皮尔斯对符号的分类,象似符属于符号的一种,象似性就是符号与其所指之间类似的、相似的关系。所以象似性就应该包括映象象似性、拟象象似性和隐喻象似性。

作为符号的一种,语言也具有象似性。20世纪80年代,随着认知语言学的兴起与发展,国内外许多学者对语言的象似性进行了探索和研究。海曼将象似性分为映象象似性和拟象象似性,前者主要涉及视觉或拟声层面的象似性,后者涉及较为复杂的语言形式或结构层面的象似性,包括成分象似性和关系象似性。[6]海曼对象似性的分类如图2所示。

与海曼的观点稍有不同,赫拉格将拟象象似性分为了结构象似性和关系象似性两类。[7]赫拉格认为人类语言形式上的结构和人类观念上的结构具有一致性(象似性),语言形式上的关系和语言意义上的关系也具有一致性(象似性)。其中结构象似性包括顺序象似性、位置接近象似性、数量象似性、对称象似性、非对称象似性和范畴象似性。

目前,对语言象似性的研究主要集中在语言形式和结构两个方面,即语言形式与意义之间具有象似性,语言结构与人类认知结构之间存在象似性。前者主要指的是语言的映象象似性,后者主要指的是语言的拟象象似性。

图2 象似性分类(海曼)

三、象似性视域下的弗罗斯特诗歌研究

弗罗斯特的诗歌作品,看似简单,实则深邃。本文尝试从语言象似性理论出发,探索其诗歌作品中的象似性,以期通过其独特的诗歌语言形式去理解诗人深刻的思想境界。

(一)映象象似性

根据认知语言学象似性理论,映象象似性包括视觉和听觉两个层面的象似性。其中听觉层面的象似性又包括拟声词和语音象征。在诗歌创作中,诗人总是有意无意地运用某些特殊语音来映衬某种诗意。比如在诗歌InTimeofCloudburst的第一个诗节中,弗罗斯特写道:

Let the downpour roil and toil

The worst it can do to me

Is carry some garden soil

A little nearer the sea.[8]259

为了营造暴雨如注的氛围,诗人选取了/d/、/p/、/r/、/t/、/k/和/g/等语音来模拟暴雨冲蚀大地的声音,借助这些语音在诗节中形成的语音效果,来映衬暴雨的肆虐和无情,达到了以音示意的效果,体现了语音象似性。

当然,正如诗人所言,暴雨对诗人的最大伤害无非就是把诗人菜园里的土壤带得距海稍近一些,这为下文诗人感情的逆转埋下了伏笔:暴雨过后,阳光依旧。诗人需要做的就是带上希望,重新生活!所以弗罗斯特借助语音增强了暴雨的威力,更为后文感情的升华做了铺垫。

(二)拟象象似性

根据认知语言学象似性理论,拟象象似性主要包括距离象似性、顺序象似性、数量象似性和标记象似性。

1.距离象似性

距离象似性指的是语言成分之间的距离与现实世界或人的观念世界中的距离相似。在诗歌语言中,诗句之间或诗节之间的意义距离或相互关系也能反映诗人的概念距离。譬如在诗歌NothingGoldCanStay中,弗罗斯特认为自然界的第一抹绿色像黄金,但却非常难以保存;鲜花初放,却只能维持个把小时;而后,旧叶让位给新叶。接着诗人写道:

So Eden sank to grief,

So dawn goes down to day.

Nothing gold can stay.[8]206

正如自然界万物的生长变化一样,诗人不由得忆起《圣经》中的伊甸园由乐园变为愁城,而黎明也注定衰变为白昼,不禁感叹时光易逝,美好的事物难以久留。

诗句由绿树写到鲜花,由旧叶写到新枝,进而由自然写到人世,由具体到抽象,诗句间的意义距离映照了诗人的感情距离。特别是此诗的最后一句,是诗人对整首诗的总结,更是诗人感情的升华。

2.顺序象似性

顺序象似性主要是指语言成分在时间或空间上的排列顺序与现实顺序之间相互映照。在诗歌中,诗人往往按照时空顺序进行创作,通过不同维度的对比描写来抒发诗情。例如,在诗歌WhatFiftySaid中,弗罗斯特在两个诗节中这样写道:

When I was young my teachers were the old.

...

...

I went to school to age to learn the past.

Now I am old my teachers are the young.

...

...

I go to school to youth to learn the future.[8]245

在第一个诗节中,诗人说在自己年轻的时候(I was young),自己的老师都是年长者(the old),追随着他们,自己学习规矩,学习知识,就像打铁般煎熬。因为自己进学校就是为了向长辈们学习过去(learn the past)。

在第二个诗节中,诗人说如今自己已经年及天命(I am old),而自己的老师都是年轻人(the young),如果自己固步自封,不与时俱进,必然落伍。所以诗人进学校就是为了向年轻人学习未来(learn the future)。

两个诗节按照时间顺序铺展开来,诗人通过前后多处对比,以自传的形式将自己的学习经历和学习感受展现给读者,进而道出了学无止境的人生哲理。

3.数量象似性

数量象似性就是语言形式的数量与意义之间具有一致性,即形式越多越复杂,意义量就越多。反之,意义量越多,语言形式也就越多越复杂。在诗歌作品中,诗人往往借助重复的力量,来强化诗歌的力量。例如,在诗歌AcquaintedwiththeNight中,弗罗斯特在一半的诗句中使用了have done的句式:

I have been one acquainted with the night.

I have walked...

I have outwalked...

I have looked...

I have passed...

...

I have stood...

...

...

...

...

...

...

I have been one acquainted with the night.[8]234

这是一首十四行诗,弗罗斯特采用的格律是抑扬格五音步,整首诗读起来虽然朗朗上口,韵律感很强,但其感情基调却低沉哀婉,值得细细玩味。诗人说自己已经熟悉了黑夜,曾冒着夜雨出去并返回,曾到过街灯照不到的地方,曾夜里到过最凄凉的小巷,曾从更夫身旁走过,曾夜里停住脚步,站定不动……当然,黑夜中的一切似乎与诗人无关。诗人和更夫相遇却并未交谈,诗人站定却发现那从临街传来的呼喊并不是叫自己回去或说再见的。除此之外,只有天上明亮的时钟——月亮在述说着时间。最后,诗人又以自己已经熟悉黑夜作结。

数量上重复回环手法的运用,进一步强化了诗歌的主题:熟悉黑夜。事实上,诗人也在黑夜里冥思苦想,通过对黑夜的探寻,对人与自然、人与人关系的思考,以寻求内心的安宁。或许诗人也在表达另一种思想:若想探寻事物的真相,就注定与黑夜为伴,与冥想为伴,与寂寞为伴。

4.标记象似性

标记象似性就是指在语言表达中,有标记性的语言与人类认知的复杂程度具有象似性。较之无标记性语言,标记性语言更具额外意义,对其运用往往能够收到意想不到的效果。特别是诗歌语言,诗人有时会采用口语体的语言形式,制造矛盾冲突,甚至误用词汇,来表达特别的诗情。例如,诗歌NotAllThere,弗罗斯特就采用了标记性语言形式:

I turned to speak to God

...

...

I found God wasn’t there.

God turned to speak to me

...

God found I wasn’t there...

...[8]282

在第一个诗节中,诗人说自己转身和上帝说话,说些世间的不好的事情。但令诗人失望的是上帝并未在自己面前。其实,诗人何尝不清楚自己根本就不可能和上帝交谈?但是诗人却刻意为之。诙谐的口语体语言,令读者忍俊不禁。而更出人意料的是,在第二个诗节中,诗人又反其道而行之,竟然说上帝转身和自己说话。为了使读者不要笑话自己,诗人特意用括号附和了一句:请君莫笑。而更具戏剧性的是,诗人竟然说令上帝也感到遗憾的是,诗人并未在上帝身边。

诗人借口语化的文字,诙谐的语言,营造了一场富有戏剧性和矛盾性的对话。而正是这些具有标记性的诗歌语言形式,巧妙地表达了诗人对现实社会的不满和无奈,创造性地将自己复杂的内心世界呈现在读者面前。

四、结论

基于认知语言学象似性理论,本文尝试探讨了美国著名诗人罗伯特·弗罗斯特诗歌作品中的语言象似性,并从象似性这一新的视角对其诗歌作品进行了赏析。虽然象似性理论在20世纪60年代后期被提出的时候,弗罗斯特已然故去,但其诗歌语言却充满了象似性。另外,弗罗斯特对相关修辞手法和创作技巧的灵活运用,更增强了其诗歌语言的象似性。这不仅说明了对诗歌语言进行象似性研究具有可行性,而且进一步印证了人类语言机制中象似性的存在。

[1]PIERCE C S. The Philosophy of Pierce[M]. New York: Harcourt Brace, 1940.

[2]SIMONE R. Iconicity in Language[M]. Amsterdam: John Benjamins, 1994.

[3]许国璋.语言符号的任意性问题:语言哲学探索之一[J]. 外语教学与研究,1988 (3): 2-10.

[4]朱永生.论语言符号的任意性与象似性[J]. 外语教学与研究,2002(1):2-7.

[5]王寅.Iconicity的译名与定义[J]. 中国翻译,1999(2):48-50.

[6]HAIMAN J. Iconicity in Syntax[M]. Amsterdam: John Benjamins, 1985.

[7]HIRAGA M K. Diagrams and Metaphors: Iconic Aspects in Language[J]. Journal of Pragmatics, 1994 (22): 5-12.

[8]FROST R. Collected Poems, Prose, and Plays[M]. New York: Library of America, 1995.

(责任编辑毕凌霄)

On the Iconicity of Frost’s Poetry

WU Na, WANG Hongtao

(SchoolofForeignLanguage,HenanUniversityofTechnology,Zhengzhou450001,China)

The language of Robert Frost’s poetry is concise, however, with profound meanings contained. According to the iconicity theory of cognitive linguistics, there is iconicity between human language and human cognition, both formally and structurally. As a special literary genre, there should exist such kind of iconicity between the poetry language and the poet cognition.

Frost; iconicity; poetry

1006-2920(2016)05-0100-06

10.13892/j.cnki.cn41-1093/i.2016.05.021

武娜,英语语言文学博士,河南工业大学外国语学院副教授(郑州 450001);王红涛,河南工业大学外国语学院英语语言文学硕士研究生(郑州 450001)。

2014年河南省教育厅人文社会科学研究项目“典籍翻译理论与英语专业教学实践研究”(2014-GH-620)。