通信原理课程群建设与实践

赵庆平,李 峥

(淮北师范大学 物理与电子信息学院,安徽 淮北 235000)

通信原理课程群建设与实践

赵庆平,李峥

(淮北师范大学 物理与电子信息学院,安徽 淮北 235000)

摘要:针对通信工程专业几门课程内容密切联系、相承、渗透、交叉的特点构成通信原理课程群,对课程群内课程之间的内容进行融合和分解,学时重新分配、内容重新设计、增加实验课时比例,优化通信工程专业课程体系结构,按大课程框架进行课程建设,形成了模块化、递进式的课程设置,使学生能很好地掌握课程群内课程的基本理论和方法,提高此类课程的教学效果,取得了课程群的整体优势。

关键词:通信工程;通信原理;课程群;融合和分解

DOI号:10.13320/j.cnki.jauhe.2016.0013

近年来,根据通信工程专业人才培养要求,各相关高校都以提高人才培养质量为目标,对本专业的理论教学和实践教学进行了改革,一定程度上提高了教学质量,促进了培养目标的实现。但这些教学课程改革,多数仅针对单门课程推出一些精品课和优秀课,相对于整个课程体系来说,这样的改革仍然是微不足道。整个课程体系依然陈旧,在对同一专业进行教学时,跨院系教师之间不能有效沟通与研讨,各门课程教师各自为政,导致有逻辑关联的课程之间教学内容出现较多重复[1]。为此,淮北师范大学物理与电子信息学院从完善相应专业学生的知识结构、提高创新能力、培养高素质人才出发,以课程的逻辑联系为纽带,重新规划、整合构建成有机的大课程系统,即课程群。课程群建设是深化教学改革、提高教学质量的核心工程,课程群建设可以产生系统功能效益,即通过课程群建设, 使课程设置、课程内容、教学设备、师资队伍、教学思想、教学方式方法等在教学系统中更好地得到优化,从而达到加强联系、减少重复、压缩课时、增加效果、取得整体优化的功效[2]。

淮北师范大学通信工程专业主要有无线通信技术和现代通信技术二个专业方向。无线通信技术专业方向以通信系统基本理论和技术、无线通信原理和技术、移动通信技术、无线网络规划和优化等为主要教学内容,培养具备无线通信系统和网络设计、开发、优化、维护等能力的开发应用型工程技术人才;现代通信技术专业方向以通信系统基本原理和技术、光纤传输理论与技术、多媒体通信技术、现代交换技术、现代信息网络技术等为主要教学内容,培养具备多媒体通信网络接入、多媒体通信系统设计、通信设备调试、通信网络优化与维护等能力的开发应用型工程技术人才[3]。这两个专业方向的课程内容既有不同又有交叉,这就要求我们开展通信原理课程群的建设,进行课程群的整个体系的整合和优化,由课程之间相承、渗透、交叉的关系实现协调和系统化。因此,可根据课程之间的逻辑关系进行通信原理课程群的设计,提高此类课程的教学效果,取得课程群的整体优势。

一、通信原理课程群体系构建

课程群建设第一要考虑加强课程体系间逻辑和结构上的联系与综合。横向关系要考虑其主干课程有哪些系列, 哪些类型;纵向关系要考虑在每一系列中有哪些模块, 哪些层次, 以每系列中某主干课程为主体组合课程群,考虑课程群内诸课程的结构、内容、教学学时数及时间分配的相互关系, 避免交叉重复[2]。第二要考虑课程群是处于课程体系及整个教学体系之中, 每一步骤, 每一环节, 都应从整体的需要出发, 不应片面追求某一门课程的完备性, 扩大或改变其在课程体系结构中的位置[2]。基于上述两点考虑,我们建立了通信原理课程群。

通信原理课程群包括:“通信原理”“电磁场与电磁波”“移动通信原理”“光纤通信”“卫星通信原理”“CDMA与3G技术”“通信网”等课程。这几门课程是通信工程专业的骨干课程,尽管不同课程不同性质,但课程之间有着逻辑的相关联性,使得课程群内的课程可分为3个阶梯式层次,即:基础理论课程、实现类课程和应用类课程,这3个层次的课程构建了一个相互贯通、互相渗透、阶梯式的课程群体系[4-5]。

图1通信原理课程群课程体系结构

基础理论类课程包括“电磁场与电磁波”和“通信原理”,这两门课都是专业基础必修课;应用类课程包括“移动通信原理”“卫星通信原理 ”“光纤通信”,这几门课程是专业方向限修课,是基础理论课程的延伸和应用类课程应用的对象和场所;实现类课程包括“CDMA与3G技术”和“通信网”,这两门课程是专业任选课,是通信工程的具体应用实现。通信原理课程群体系关系如图1所示。

二、通信原理课程群理论教学内容的融合与分解

“通信原理”主要讲述模拟和数字调制解调技术,重点讲授在当今通信系统中得到广泛应用的新型数字调制如QAM、MSK、OFDM等及差错控制编码、同步等内容,奠定了整个通信工程专业课程体系的基础;“电磁场与电磁波”讲授电磁运动的基本规律及其应用,先静态场后交变场,并以交变场为重点,对交变场的讨论以传输线模型作为分析工具。以上2门课是后续“移动通信原理”“光纤通信”“卫星通信”等专业课程的重要先修课。“移动通信原理”讲授现代移动通信系统的调制解调技术、电波传播与损耗、抗衰落技术及典型移动通信系统;“光纤通信”讲授光纤传输原理、特性,光纤传输各种器件及典型的光纤传输系统;“卫星通信”讲授卫星通信链路设计、当前广泛应用的卫星通信网系统等。以上3门课程在课程群中起着承前启后的作用。“CDMA与3G技术”和“通信网理论”这二门课是讲授与实际应用紧密结合的通信网系统。课程群内部之间即有横向内容的联系,又有纵向知识的关联[5]。课程群课程体系理论教学内容的融合与分解关系如图2所示。

图2通信原理课程群中各课程之间知识的融合和分解

三、课程群实验教学建设

实验教学课程群是课程群的一部分,是对理论教学的补充和完善,帮助学生更好地理解和掌握通信原理课程群各门课程,其最终目标是培养学生独立思考与设计、发现问题与解决问题的综合实践能力及工程创新能力,各门实验课程不应相互独立,更应是一个群[6]。实验课程的教学改革应该遵循课程群的思路进行建设。

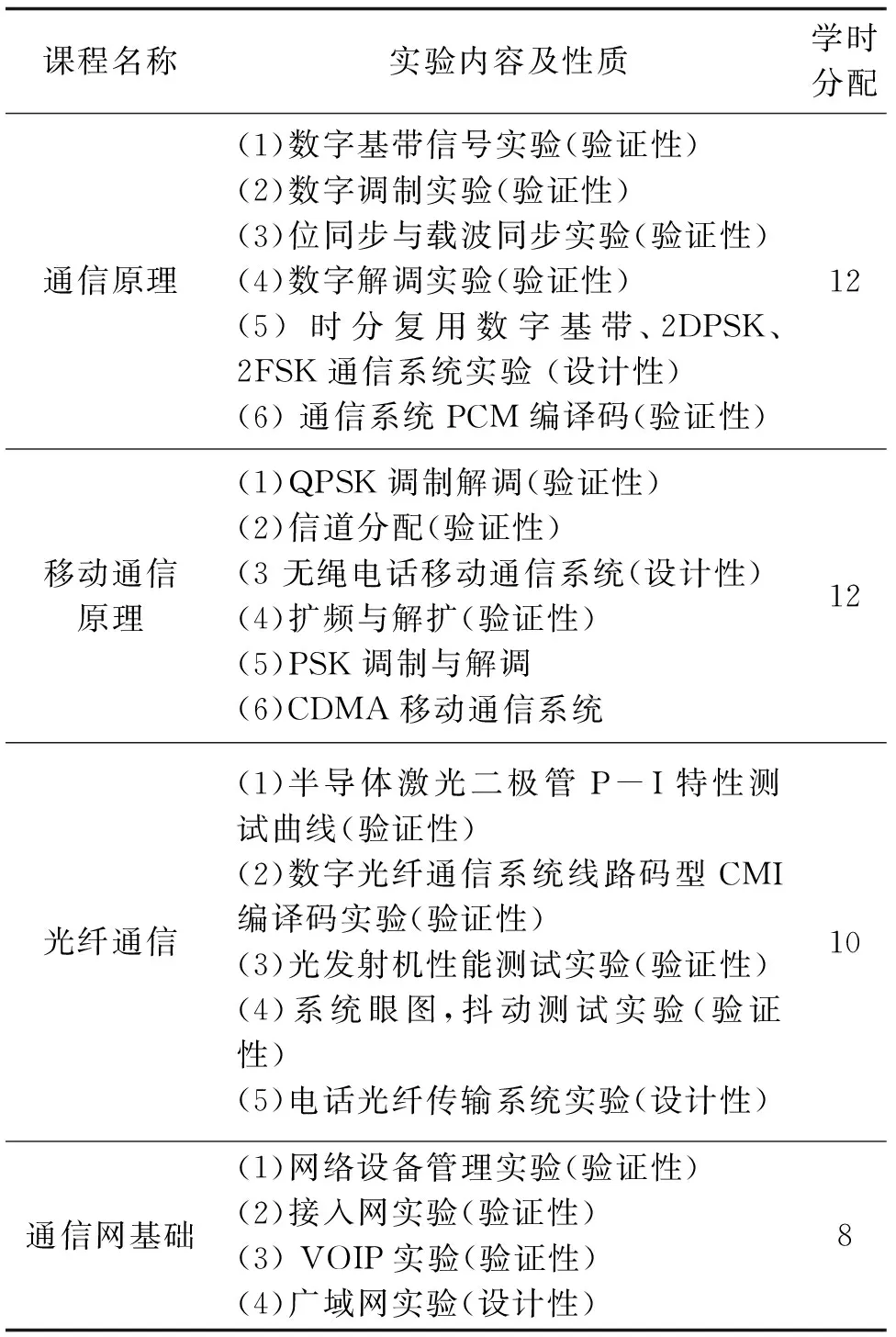

由于通信原理课程群是一个理论和实践教学的综合体[5],为此在学习本课程群各门课程时,开设相应的软、硬件实验,能够使抽象的概念和理论形象化,对加深理解基本概念、深入掌握基本理论及分析方法,提高学生分析问题和解决问题的能力。为此,学院利用Matlab软件和systemview软件来弥补实验学时有限和仪器设备不足,使学生自己通过硬件实验和软件仿真结果进行对比,学生学习兴趣得到了极大提高。学院还基于“通信原理”“移动通信原理”“光纤通信”“通信网基础”四门课程群主干课程的实验项目内容间的相互联系与渗透关系,设计了新的实验项目,实现了课程群内实验内容的融合,提高了课程群实施效率。经过整合与优化的各门课程实验设置如表1所示。

表1 通信原理课程群相关课程实验教学内容

四、课程群建设方案探讨

(一)师资队伍建设

教师是课程群建设的主体。优秀的师资队伍应具有丰富的电子信息类基础知识和扎实的工程实践技能,具备广博的通信领域内的学习积累和工作经验,这是是课程群取得实效的基础。通过教研讨论、分享教学资源、互相听课、互补性学习等方法,可有效提高参加课程群建设的教师能力。

对于参加课程群建设的青年教师,可实行青年教师导师制度、岗前培训、前期试讲、中期“学评教”及“教评教”和后期课程组交流讨论相结合的综合管理、评价与激励机制,以提高其教学水平。

鼓励教师加强与企业、行业和市场的广泛而深入的接触,了解本课程的实际应用状况和前景,紧跟新技术发展和行业需求,丰富课程的教学内容,通过科研项目的支撑带动教学水平的提高。

(二)教学内容动态优化

针对学生培养目标,依据专业技术方向,将专业课程进行模块化的设置,优化课程体系教学内容,进一步突出专业特色,保证各门课程教学内容的“新”与“精”。努力做到学时少、内容新、水平高、效果好。规范教学内容, 突出重点,在课程体系不断发展与完善、教学内容不断更新的同时,适时调整教学大纲,各门任课教师尽量选用国家统编教材、省部级优秀教材及面向21 世纪高校教材[1]。这样才能保证教学内容推陈出新,促进教学内容的规范化,紧跟技术发展, 把握技术主流,将新技术融合在教学和实践中,将该学科最新的研究成果及时补入教学内容,编写最新技术专著,使教学内容紧跟科学文化以及经济社会发展的步伐。

(三)课程资源的网络化与信息化建设

课程群建设必须重视其资源的网络化与信息化建设[7],包括课程的基本情况介绍、教学大纲和多媒体教案、课程习题、国内外移动通信新技术、课程实验大纲、实验内容、教学团队、多媒体课件等。学生可以通过网络进行课程学习和资料浏览,将广阔的自主学习空间留给学生。老师和学生可以通过互动平台加强师生间的学习交流。除课堂时间外,学生可以约定时间和老师进行学习探讨,进行师生双方教与学的心得交流、专题讨论、期中测试、毕业论文指导等。除此之外,学生还可以通过电子邮件和任课老师联系,及时反映自己对课程教学的想法,有利于促进课程教学改革。课程群建设还要最大限度地实现教学资源共享,加强学生的主动性,提升学生的自主学习、独立思考、系统把握、科研实践、团队协作等能力。

五、课程群建设优势和效果

淮北师范大学建立的通信原理课程群是针对通信工程专业的课程群,包括基础专业课和专业课,因此于大三上学期开始实施。经实践,教学效果良好。

该课程群建设抓住专业核心课程模块,优化通信工程专业课程体系结构,按大课程框架进行课程设置,课程群各主干课程间内容衔接关系得以理顺和疏通,有利于课程资源整合。同时,课程群是课程的整体组合,体现的是集群效应,实现了“1+1>2”的教学效果。群内课程之间由原来的相互隔离转变为相互贯通,由原来的相互重叠转变为相互补充, 由原来的相互矛盾转变为相辅相成[8],教学内容的动态优化,增加了新内容,明显提高了学生主动学习兴趣和对知识点的把握程度,全面提升了学生的核心竞争力,理论联系实际并最终服务于应用,构建了“厚基础、宽口径、强能力、高素质”的人才培养体系。实行课程群建设后,通过对近两年学生情况的纵向对比,发现群内各科学生期末考试成绩在保持试题难度大体相同条件下,优良率提高了15%,不及格率降为3%;参加全国电子设计竞赛及安徽省电子设计竞赛获奖的人数分别提高了10%和8%;学生考上通信专业方向的研究生提高了10%;学生的毕业论文质量明显提高。从学生的签约单位、签约率、用人单位反馈信息等来看,通信原理课程群建设教学效果明显

六、结束语

本课程群将与通信原理相关的课程融合在一起,综合考虑各课程的内容,对课程群内课程之间的内容进行融合和分解,从而实现了课程体系和功能的整体效应,形成了一套适合通信工程专业学生学习的新型课程群教学体系。该课程群增加了有利于提高学生创新能力、实现高校的培养目标、提高办学特色的新内容,注意适应新技术发展,以适应当代信息技术迅速发展与广泛应用的需要,有利于系统和科学地培养学生对多门课程的综合运用能力。

参考文献:

[1]昝丽霞,徐皓,赵桦.地方高校课程群教学改革初探[J].中国科技信息,2011(14):187.

[2]吴开亮.关于高师院校课程群建设的探讨[J].江苏教育,1999(6):69-71.

[3]伍忠奇.2011年通信工程特色专业申报书[EB/OL]http://tszy.lzjtu.edu.cn/txgc2011//uploadfile//2011年通信工程特色专业申报书.doc,2015-10-11.

[4]董翠英,姚明林,魏明哲.数字信号处理课程群教学改革与探索[J].科技信息,2012(20):16.

[5]陈得宝,杨一军.电信专业计算机控制课程群建设[J].淮北煤炭师范学院学报(自然科学版)2009,30(1):79-82.

[6]曹莉凌,杨琛,刘雨青,等.课程群建设中电类专业实验内容融合的研究[J].中国现代教育装备,2015(15):97-99.

[7]龙春阳.课程群建设:高校课程教学改革的路径选择[J].现代教育科学,2010(3):139-141.

[8]陈晓娟,杨明宇.通信工程专业课程群的设计[J].东北电力大学学报,2009 (10):29-30.

(编辑:王佳)

收稿日期:2015-10-16

基金项目:安徽省高等学校省级教学研究项目:“基于软件仿真的信息与通信类专业课程辅助教学研究与仿真实践”(编号:2014jyxm166); 淮北师范大学校级教研项目:“通信工程专业课程群建设与实践”(编号: JY15126)。

作者简介:赵庆平(1972-),男,辽宁阜新人,讲师,硕士,主要从事通信工程方面的教学与科研。

中图分类号:G642.3

文献标识码:A

文章编号:1008-6927(2016)01-0055-04