政治认同与集体记忆的建构:1932年陈独秀被捕的舆论反应

张 朋

政治认同与集体记忆的建构:1932年陈独秀被捕的舆论反应

张 朋

摘要:1932年10月陈独秀被捕使隐匿“地下”多年的陈氏重归舆论界视野。从自由主义知识社群的舆论阵地到国共党报、都市民营报刊,对陈独秀被捕有着不同的报道、评论取向。而陈独秀个人的生平和革命历史也在报道和评论中被唤起和重新解读,呈现了“断裂”、“对抗”、“传奇”为主要叙事策略的记忆文本。这些迥异的集体记忆既交织着不同政治社群分歧显著的政治认同,也反映了其时多元政治力量竞争语境下民国报刊建构集体记忆的政治功利性特征。

关键词:陈独秀被捕 舆论 报刊 集体记忆 政治社群 政治认同

集体记忆连接着个体与群体、历史与当下。哈布瓦赫关于“集体记忆”的开创性研究显示,个体性记忆蕴含着“社会框架”,“没有记忆能够在生活于社会中的人们用来确定和恢复其记忆的框架之外存在”。〔1〕换言之,集体记忆也是形塑社会群体认同和凝聚的前提及基础。而集体记忆的形成有赖于社会成员之间的交流、交往和分享。现代文明中的大众传媒通过对当下事件、人物的关注,将现在与过去、未来以连续性的历史叙事策略加以整合,从而在保存、塑造集体/社会记忆方面发挥重要功能。〔2〕近年来,国内外有关“传媒与集体记忆”研究侧重讨论传媒“记忆”功能的运作机理及其背后的权力关系,相关论题涉及历史与当下的传媒事件、人物乃至仪式性活动。①近年来,国内学术界关于传媒与集体记忆的研究成果涉及传媒“记忆”功能的运作机理,诸如贺建平、王永芬、马灵燕:《受难与国耻建构:“重庆大轰炸”集体记忆的媒介话语策略》,《国际新闻界》,2015年第12期;李红涛:《昨天的历史、今天的新闻?——媒体记忆、集体认同与文化权威》,《当代传播》,2013年第5期,等等。还涉及有关新闻界的人物、事件的集体记忆,诸如张志安、甘晨:《作为社会史与新闻史双重叙事者的阐释社群——中国新闻界对孙志刚事件的集体记忆研究》,《新闻与传播研究》,2014年第1期;郭恩强:《报人之死:张季鸾逝世的遗体政治与集体记忆》,《国际新闻界》,2015年第12期,等等。从集体记忆的理论视野审视中国近代新闻史,不仅应关注新闻界深远的人物、事件,更要注重从媒介与社会互动的语境中探究近代媒介中某些意蕴丰富的记忆文本及记忆现象,诸如对“过时”的政治文化人物及“遗老”的媒介记忆就是很有讨论价值的论题。

中国近代社会以连续的革命运动为社会进程的分水岭,而革命运动中的政治人物却常因跟不上变革剧烈的时代步伐遭“淘汰”。近代传媒语境中,常常可见在前一个运动中还是领袖人物,而紧接着的另一场革命中则已是“过时”的形象。五四新文化运动时期的章太炎就曾感叹:“一国人物未有可保五年之人,而中间主干之位遂虚”,酿成“一国无长可依赖之人”的局面。〔3〕但近代传媒对于“过时”政治人物的再现或记忆也自有其价值,既可为当下的政治言说提供对手方,也可为政治社群的凝聚提供诠释符号。1932年10月,曾经的 《新青年》主编、五四运动领袖之一、中共早期主要领导人陈独秀遭国民党当局逮捕,使这位隐匿“地下”多年的政治人物重回舆论界视野。1933年,一本名为 《陈独秀评论》的小书汇编了陈独秀被捕后的各种报刊评论,其“编者自序”称:“陈独秀的被捕,这乃是目前中国政治上一件非常重大的事件。我们只要看在陈独秀初被捕以至移送法院的那几天,全国各地报纸无一不以陈独秀的标题而作社论,甚至一次再次,表示全国舆论对于陈独秀案的重视”。〔4〕此时的中国已非五四时代,科学、民主以及“重估一切价值”的五四精神让位于日本入侵及国内新军阀混战、国共对峙等新的时代议题,陈独秀一定程度上已属政治上“过时”人物,也未必再能掀起多大的政治波澜。那么,为何舆论界仍以极大的热情诠释着有关陈独秀的生平、革命以及各种传奇呢?透过陈独秀案期间有关陈氏的“记忆”文本,一方面可见有关陈独秀的“集体记忆”与不同政治社群的政治认同之间的关联;另一方面也可据此观察其时多元政治力量竞争语境下报刊建构集体记忆的政治功利性特征。

一、“断裂”的记忆:自由主义知识分子社群的陈独秀记忆

陈独秀案本身并不复杂,国民党政府在案件的侦查、审理等环节总体上符合当时的法律程序。①陈独秀在上海租界被捕,在各方呼吁下,陈氏未被“军法处置”,亦没有组织特别法庭处理,而是交由江宁地方法院公开审判。1932年底,江苏高等检查院以“文字为叛国宣传”提起公诉,其针对的是陈氏的托派活动和言论中反对国民政府的事实。见陈东晓编:《陈独秀等危害民国案起诉书》,选自 《陈独秀评论》,东亚书局,1933年,第248-249页。但陈独秀被捕消息一发出,即牵动各方关注。从自由主义知识社群的舆论阵地到国共党报、都市民营报刊,对陈独秀被捕事件有着各自不同的报道、评论取向。同时,有关陈独秀的生平和历史的各种记忆也在报刊等传媒空间中以不同的版本传播着。

对于陈独秀在五四新文化运动中的同路人胡适等而言,营救仍是其首要的政治选择。面对陈氏被拘押至南京军法司“按军法处置”,或组织特别法庭不予公开审判等事实,胡适等于10月22日致电蒋介石,“请将陈独秀案付司法审判”,不由军法处置。〔5〕同时,胡适又致函时任外交部、司法行政部部长罗文干,让其为此有所擘划。而罗文干早在22日前即已主张此说,并致电蒋介石,他在28日给胡适信中说:“你来信请将陈独秀案付司法审判,其实我于你未来信时,已先电汉接洽”。〔6〕在胡适致电蒋介石的次日,蔡元培、杨杏佛、柳亚子、林语堂等又致函南京中央党报,望宽大处理陈独秀案,“开其自新之路”。〔7〕另一方面,胡适等也试图在公共舆论场域声援陈独秀,重新唤起陈氏对中国革命贡献的记忆。

陈独秀对中国革命贡献的记忆涉及陈独秀与五四新文化运动、国民党政府三者历史关系的解读。10月29日,胡适在北大国文系演讲 《陈独秀与文学革命》,全文连载于30日、31日 《世界日报》。此时选择演讲这一题目虽有学术目的,“我要讲的题目是‘陈独秀与文学革命’,这本来是国文系同学研究的材料……陈先生与文学革命的关系,是很有讨论必要的一个问题”,〔8〕但显然有强烈的政治意图。胡适在演讲中首先回顾了陈独秀的被捕经历,尤其对1919年陈氏因散发 《北京市民宣言》被捕一事有所发挥,“他是为了这种事被捕,然而报上却载着他是反动!这是反动,那么现在的革命是不是反动?‘反动’抹杀了许多事实,他怎么能算是反动?”〔9〕即:1919年的陈独秀在政治取向上乃反抗北洋政府,而国民党政府执政亦是取北洋政府而代之,陈氏何来“反动”之名?紧接着,胡适强调陈独秀对文学革命的贡献不仅在于其新旧学根柢,更关键的是他革命家的精神,“他这种革命的精神,与我们留学生的消极的态度,相差不知多少”,也是“由他一往直前的精神,使得文学革命有了很大的收获”。〔10〕在胡适的记忆文本中,陈独秀如何成为“共匪首领”,托派的陈独秀是否仍是“共匪首领”,并不是需要过多追溯的历史事实,而是将陈氏的个人历史截断于五四新文化运动前后。

与胡适的陈独秀记忆相呼应,《独立评论》第24期首刊傅斯年长文 《陈独秀案》,更为直接地点明陈氏的革命生涯与国民党的革命历史的紧密联系。全文以 《新青年》为核心书写陈氏的生平和思想,从因反对袁世凯称帝而起的文学革命、伦理革命到目光转向社会问题,进而提倡社会主义,一以贯之的“基本精神,即是他的猛烈的透辟的自由主义……他的精神到底是法兰西革命的产品,并不是一个普罗的产品,这或者是他终究受不了第三国际的部勒,而做它的异端之缘故罢”。以“自由主义”精神、第三国际“异端”来书写陈独秀的历史,对国民党来说,陈氏的行迹就“只可看做前驱,不得视为反动”。傅斯年进而告诫国民党:“文学革命伦理改革社会主义——是民国五年至十一二年中最大的动荡力,没有这个动荡力,青年的趋向是不会改变的,青年的趋向不改变,则国民党之改组与国民革命军运动之成事皆不得其前提。这个历史的事实,不能因为陈独秀现在缧绁之中而抹杀之!”。鉴于此,傅斯年呼吁国民政府处理“陈独秀案”要兼顾法与情,“我希望政府将此事付法院,公开审判,我并不要求政府非法宽纵。我希望社会上非守旧的人士对此君加以充分之考量,在法庭中判决有罪时,不妨依据法律进行特赦运动”。〔11〕

陈独秀的政治生涯在五四后期由自由主义转向马克思主义乃清晰可见的历史事实;但在自由主义知识分子社群中的胡适、傅斯年等的记忆文本中,则采取了“断裂”的书写策略。他们强调陈独秀的个性及其历史应以五四新文化运动为阐释的中心,这就不仅赋予了他“自由主义”、“革命家”的历史标签,更与国民党的革命历史相关联。这其实是在承认国民党执政合法性的前提下,对陈氏生平和思想的“改编”策略,可见胡适等以舆论营救陈氏的政治目的。

二、“对抗”的记忆:国共党报对峙及对陈独秀革命生涯的重塑

国共对峙语境下,陈独秀的革命历史交织着两党的政治传统和政治记忆。如何重述陈独秀,这对于国共两党的党报系统来说,已不仅是对于一个政治人物的评价问题,而是关乎两党革命历史的正确解读,以及当下革命口号的正当性。但吊诡的是,在竞争性的国共党报场域,有关陈氏革命生涯的重塑却采取相似的历史书写策略,即两者均采取了“对抗”的叙事模式,将陈氏之行迹与本党的历史、主义以决不相容的方式从各自的革命记忆脉络中予以清理。

国民党报刊系统中,陈独秀的历史不再是革命者的历史,也不牵涉与国民党改组的历史渊源,而是径直被给以中共“匪首”的历史定位。同时,这一中共“匪首”的历史又与当时国民政府的内忧外患紧密相连。广州 《民国日报》的社论称:“吾国今日之为难,人人皆知为暴日与共匪之所致,而暴日之决然于去年九一八逞其野心者,乃乘吾国水灾洊,共匪猖獗,吾国上下忙于救灾,急于剿共。……溯吾国共匪之由来,不能不忆及十年前李守常陈独秀等之提倡。……李陈等既炫于新奇,又迷联于卢布诱惑,引狼入室,遗祸无穷”。〔12〕尽管该文的作者提及陈氏被中共开除党籍的事实,但从对中共历史的追溯中,仍推陈氏为“匪首”,这正构成了“自应处以极刑”的理由。

既然是“匪首”,陈独秀的政治信仰显然并不值得进行客观的讨论。国民党中统局主导的 《社会新闻》以“社会新闻”命名,实际多以演义、琐闻、札记的笔调诬蔑中共领导人及革命人士。陈独秀被捕后,该刊迅速予以报道,刊 《清算陈独秀》(1932年第7期)、《陈独秀即将解汉》(1932年第8期)、 《陈独秀被捕后的取消派》(1932年第10期)、《陈独秀与中共文件》(1932年第18期)等,试图以历史演义的方式重建陈氏历史。《清算陈独秀》的长文从“社会主义青年团之产生”—“共产党之成立”—“第一次大会前的波折”—“中国列宁时代的声威”—“机会主义的由来”—“两党领袖的联合宣言”—“八七会议后的陈独秀”—“开除党籍的经过”—“对于中国革命的见解”—“取消派分崩离析”—“从失势到被捕”—“陈独秀死活预测”的脉络中重建陈氏政治活动,认为陈氏的政治经历是“政治怪杰”的历史,更是追逐权势的“赤色王侯”的历史:

“共产党的中央是设在上海的,上海是全国的中心,即由独秀坐镇其间。除了上海以外,全国共产党最重要的一个区域,是广东和北京,广东的党务,是由独秀的大儿子延年一人主持的;北京的党务,表面上虽然由李大钊主持,但独秀的次儿乔年,却负着很重的责任……共产党的势力愈发展,这家长式的领袖陈独秀的权威自然也愈增加,所以连我们戴季陶老夫子,也称他为中国列宁,孙中山在世时,也极称许他的才干。那真是独秀的全盛时代,但可惜时间过去太快了。”

“独秀当时心下计较了一下,既是反对开除他的共党,并且在这里,可以弄到一大批的金镑,只得答应了,同时发出了宣言通电,要求第三国际恢复托洛斯基的党籍,这一来托洛斯基的金镑便大批的源源的来了。……陈独秀仍旧是个赤色的王侯。”〔13〕

此种权势人物追名逐利的历史书写方式真真假假,意在说明陈氏的政治生涯并非“主义”的信仰,其革命活动自然无所谓正当性可言。

尽管陈独秀被国民党视为中共“匪首”,但在中共的党报话语中却要与其彻底划清界限。在陈独秀1932年被捕之前,面对走上托派道路的陈独秀,中共党报就致力于对其“机会主义”路线的清算,其中最具代表性的要属 《布尔塞维克》所刊蔡和森的长文 《论陈独秀主义》。蔡和森对陈独秀“机会主义”路线采取了追根溯源的历史叙事策略。陈独秀是“从中国民族资产阶级的左翼,而且带着民族资产阶级的理想跑到中国共产党里面来影响中国工人运动”,“陈独秀主义不是忽然一下形成的,他的发展经过一个长期的历史过程”;这一过程包括四个时期,“一九二三年党的三次大会之前建立了他的孟塞维克的路线之一般的理论基础;一九二六年三月事变前后以至武汉时期建立了他的机会主义的实际策略;武汉失败至六次大会时,是他的动摇和消沉时期,一九二九年中东路事变后,进到公开的反对共产国际和中共的总路线,由取消主义进到‘资产阶级工党’之叛逆的社会民主党地位”。〔14〕将陈独秀从五四至托派的历史完整地叙述为从“民族资产阶级的左翼”到“社会民主党”的历程,其实质是将陈独秀与真正的共产革命、马克思主义区分开来。

对于陈独秀被捕,中共党报 《红色中华》、《斗争》(上海版)等均予以报道、评论。这些报道和评论在蔡和森 《论陈独秀主义》对陈氏历史定位的基础上,更推进一步,试图将陈独秀的托派历史与蒋介石政府当下的“剿共”联系起来。《红色中华》11月1日第38期报道称:“蒋介石不一定念其反共有力网开一面许以不死……或者还会因祸得福做几天蒋家官僚呢!”〔15〕站在中共党报的立场上,陈氏托派活动有“反共有力”的客观效果已然成立。随着教育界人士蔡元培、蒋梦麟等营救通电的披露,及陈氏等在监狱中的“优待”,《红色中华》谓陈氏“叛党”、“反共”有了现实凭据:

“陈独秀他们的衣被□没有带一样,遂由国民党中央党部赏一百大洋,□管购置,——要使不是取消派,如何有此大面子!现于二十一日晨又由军政部把他们交宪兵司令部□宪兵送往汉口洛加山去会蒋介石。因为他们向国民党政府要求‘晋谒’蒋介石及蒋介石特务负责人陈立夫 (好家伙!),好当面申述过去组织托洛斯其派在中国活动的情形。托派在中国的活动,直接间接都是帮助豪绅地主资产阶级破坏革命的,苏区中发现的许多托派捣乱阴谋,就是铁证,那么陈独秀先生报告之结果,只有证明他对国民党效劳的功绩了,蒋介石安得而不拍手称善也哉!”〔16〕

以陈氏等“晋谒”蒋介石为“叛党”证据只是表象,对 《红色中华》来说,念兹在兹的是其托派的历史所产生“直接间接都是帮助豪绅地主资产阶级破坏革命”的效应。

当然,陈独秀等往汉口“晋谒”蒋介石事,后经彭述之澄清系“外间谣传”,〔17〕在革命根据地出版的 《红色中华》自然无法核实信源。但蔡元培等营救陈独秀的通电则成确实可靠的有力证据:

“蔡元培几个人保陈独秀的电文,已有发表,现在抄录于下,‘闻陈独秀于卧病中被捕解京,甚为悬念。此君早岁提倡革命,曾与张溥泉、章行严同办民国日报于上海。光复后复佐柏烈武治皖有功。而五四运动时期,鼓吹新文化,对于国民革命,尤有间接之助。此非个人恩怨之私,所可抹杀者也。不幸以政治主义之差异,遂致背道而驰,顾其反对暴动政策,斥红军为土匪,遂遭共产党除名,实与欧美各立宪国议会中之共产党议员无异……’(这篇电文实在妙得很,陈独秀看了,当然叹为知己,因为陈独秀的功劳都写上去了,尤其是‘顾其反对暴动政策’以下,更是他老先生忠实于国民党的‘非个人恩怨之私所可抹杀’的功绩。)”〔18〕

陈独秀视红军为“土匪”属实,但也激烈反对国民党。蔡元培等所言显然是为其脱罪,故而侧重其“反共”一面,而中共党报则以此坐实其“叛党”的论断。

革命战争年代的政治舆论动员面对的是情绪主导的群众,自然无暇细究陈独秀言行的题旨情境。更关键的是,陈氏在激进学生群体中的政治偶像地位,使国共两党有关陈独秀案的政治表态十分必要。陶希圣就曾回忆,陈氏被捕后“激起北平各大学生的关注和冲动”,其时施存统在北大演讲陈独秀事,赞其几句,“那干部派学生发出嘘声,反对派学生鼓掌”;批评几句,则“反对派嘘起来”。①当时舆论界对中国共产党的认知与今天略有差异。不少报刊从派别的角度将中共划分为两派,陈独秀所代表的托派为“反对派”,或“取消派”;作为第三国际支部的真正中国共产党则被称为“干部派”。实际上,就中共来说,早已不认同陈独秀属于共产主义的阵营,上述援引蔡和森的 《论陈独秀主义》已经清晰地表明了态度。引文见陶希圣:《记独秀·下》,《传记文学》,1964年第4期。中共上海中央局及上海临时中央局机关报《斗争》(上海版)预测蒋介石政府处置陈独秀的策略,某种程度上也透露了中共对待陈独秀历史问题的心态:“然而这并不是说,国民党立刻就会释放他们,这样会使陈独秀等完全失去一小部分革命的知识分子与极少数在他们影响下的工人分子对于他们的幻想。这会使陈独秀等变成完全无用的死老鼠。国民党当然不会这样做。国民党一方面要设法维持他们对于一些民众的欺骗,另一方面尽量利用他们来反对中国共产党与中国革命。”〔19〕换句话说,陈独秀的历史、命运已不仅关乎其个体,而是具有象征意义的政治偶像符号。就此而言,国民党党报的“匪首”论,抑或中共党报的“叛徒”论,在历史书写策略上皆采取了“对抗”的方式,试图将陈氏的革命生涯与本党的革命历史划清界限,这也是借陈氏来重塑自我的认同。

三、“传奇”陈独秀与都市民营报刊的政治批评

刊参与的陈独秀案报道、评论淡化了党派色彩。在这些报道和评论中,陈独秀所坚守的政治观念、所代表的政治社群并非首要考量的因素。都市大众传媒的消费语境中,陈独秀政治生涯的传奇色彩更符合都市阅读公众的口味,而“传奇”陈独秀亦有现实的政治价值,透露着民营报刊“借古讽今”的政治批评风格。

陈独秀政治传奇连接着当下的传媒卖点与陈氏的个人历史。《论语》半月刊幽默地写道:

“小子晨起,浪荡到了马浪路,看见烟纸店面前,立着外国报纸的广告牌上面写着‘Communist Leader Arrested’的字样,共党首领被捕了!谁?便不自禁地喝出这样的惊异句。”〔20〕

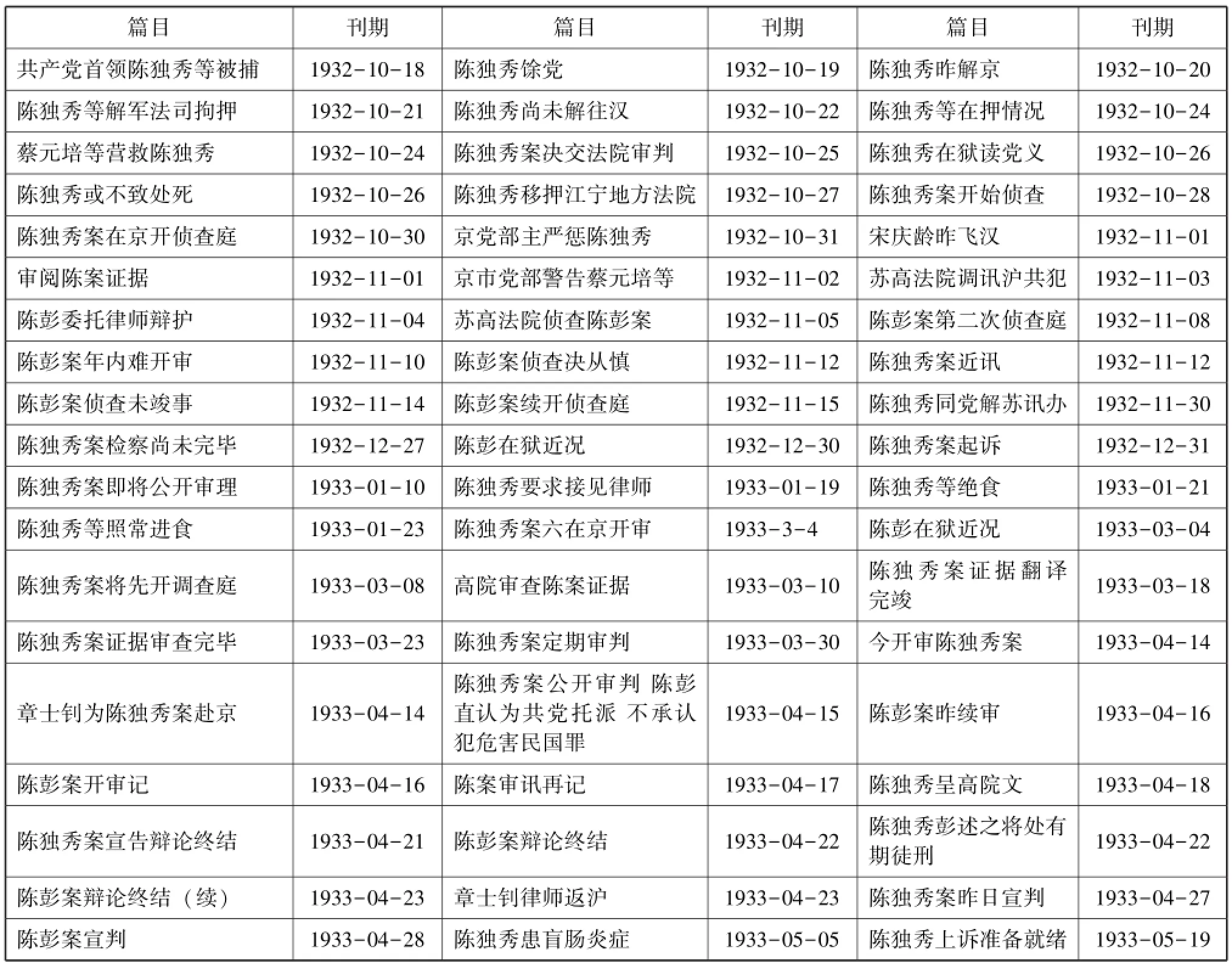

“共党首领”,在国共纷争语境下可谓显著的新闻价值了。在紧接着的数月间,《申报》细数着陈独秀案每一步的进展:

相对于国共党报激烈的政治表态,都市民营报

篇目 刊期 篇目 刊期 篇目 刊期共产党首领陈独秀等被捕 1932-10-18 陈独秀馀党 1932-10-19 陈独秀昨解京 1932-10-20陈独秀等解军法司拘押 1932-10-21 陈独秀尚未解往汉 1932-10-22 陈独秀等在押情况 1932-10-24蔡元培等营救陈独秀 1932-10-24 陈独秀案决交法院审判 1932-10-25 陈独秀在狱读党义 1932-10-26陈独秀或不致处死 1932-10-26 陈独秀移押江宁地方法院 1932-10-27 陈独秀案开始侦查 1932-10-28陈独秀案在京开侦查庭 1932-10-30 京党部主严惩陈独秀 1932-10-31 宋庆龄昨飞汉 1932-11-01审阅陈案证据 1932-11-01 京市党部警告蔡元培等 1932-11-02 苏高法院调讯沪共犯 1932-11-03陈彭委托律师辩护 1932-11-04 苏高法院侦查陈彭案 1932-11-05 陈彭案第二次侦查庭 1932-11-08陈彭案年内难开审 1932-11-10 陈彭案侦查决从慎 1932-11-12 陈独秀案近讯 1932-11-12陈彭案侦查未竣事 1932-11-14 陈彭案续开侦查庭 1932-11-15 陈独秀同党解苏讯办 1932-11-30陈独秀案检察尚未完毕 1932-12-27 陈彭在狱近况 1932-12-30 陈独秀案起诉 1932-12-31陈独秀案即将公开审理 1933-01-10 陈独秀要求接见律师 1933-01-19 陈独秀等绝食 1933-01-21陈独秀等照常进食 1933-01-23 陈独秀案六在京开审 1933-3-4 陈彭在狱近况 1933-03-04陈独秀案将先开调查庭 1933-03-08 高院审查陈案证据 1933-03-10 陈独秀案证据翻译完竣 1933-03-18陈独秀案证据审查完毕 1933-03-23 陈独秀案定期审判 1933-03-30 今开审陈独秀案 1933-04-14章士钊为陈独秀案赴京 1933-04-14陈独秀案公开审判陈彭直认为共党托派不承认犯危害民国罪1933-04-15 陈彭案昨续审 1933-04-16陈彭案开审记 1933-04-16 陈案审讯再记 1933-04-17 陈独秀呈高院文 1933-04-18陈独秀案宣告辩论终结 1933-04-21 陈彭案辩论终结 1933-04-22 陈独秀彭述之将处有期徒刑 1933-04-22陈彭案辩论终结(续)1933-04-23 章士钊律师返沪 1933-04-23 陈独秀案昨日宣判 1933-04-27陈彭案宣判 1933-04-28 陈独秀患盲肠炎症 1933-05-05 陈独秀上诉准备就绪 1933-05-19

篇目 刊期 篇目 刊期 篇目 刊期最高法院陈独秀案判决文 1933-05-23 陈独秀案判决书已送达 1933-05-24 最高法院陈独秀案判决文(续)1933-05-24陈独秀决声请上诉 1933-05-30 陈彭上诉书待修正 1933-06-17 陈独秀彭述之上诉已遭驳回 1933-07-04陈彭上诉案高院答辩理由 1933-07-05 陈彭上诉书送最高法院 1933-07-09 陈独秀等请发还被抄非违禁书籍 1933-08-31最高法院审查陈独秀上诉状 1933-09-27 陈独秀案下-中可判决 1933-11-05

陈独秀案延续一年有余, 《申报》刊出65篇追踪报道。这些报道事无巨细,从案件的进展,到陈氏狱中生活的方方面面,乃至用很大的篇幅刊登“判决书”、庭审辩论等,折射了都市阅读公众对消费陈独秀这类政治传奇人物的热情。

对于市场化的都市传媒来说,陈独秀案的新闻价值还来自于他个人丰富而紧张的传奇经历。而这些传奇经历并不仅属于“过往”,也可借此讽喻当下。《新社会》半月刊社论就从“文人”的角度述说陈氏的传奇:“陈独秀本来叫陈仲甫,是一个吟风弄月,惹草拈花的旧文学家,与诗僧苏曼殊,狠有深交。他个性是浪漫的,疏懒的,理想无实的,狠像温李一流人物。假使他生在闭关时代,只配做花月痕上章痴珠,还□不上做韩荷生,与科学化的共产党,惨酷激烈的革命工作,本来‘牛头不对马嘴’。”〔21〕但“文人”政治家陈独秀对当下政治黑暗仍有借鉴价值,《世界日报》社论就说:“盖陈氏之思想及行动为一事,其个人坚忍不屈,始终一贯之风格,则实另一问题。回忆当时与陈氏致力于文化运动诸人,今日或居党国显要,或受社会崇拜,以陈氏之学力,若求高各厚利,与世人争一日之短长,将何往而不自得?”〔22〕故而,“陈氏未因个人容利,而一变为世之斯谓新官僚,就此点言,尚值得吾人矜惜也”。〔23〕

如今党国显要、社会名流与阶下囚的陈氏的强烈对比,也成了以娱乐市民为主的都市小报挖掘的主题。据称,孙科、陈铭枢皆曾函电营救,“孙科与陈,一度有密切关系,不忍其受刑,立即去电,向中央为陈力保”。〔24〕看到孙科先行致电营救,而蔡元培等尚未表示,小报打抱不平,“除孙科电中央力报外,尚无所闻,如蔡元培与陈之关系,最为密切,今亦袖手旁观”。〔25〕及至宋庆龄等为营救陈独秀事赴汉,小报又爆料称:“宋在国民党容共时,与陈感情最洽,民十六汪陈之合作,宋又为居间拉拢最力之人,与陈独秀交谊,固甚深挚者也”。〔26〕为配合陈氏案引起的关注,小报捕风捉影式地叙说陈氏的历史故事,以下两则可谓典型:

“白相人讲斤头之后、宴客道歉,谓之拉枱子,此沪上俗语也。陈独秀于民十二时,因欲加入国民党,为国民党中一部分之稳健份子所反对。尔时,以叶楚伧、何世桢、孙铁人诸人所主持之分部,最有力量,以不得已挽汪精卫出面,向叶等疏通,一方面在大东酒楼,宴诸重要党员。经此一宴后,各人即释然,当时有滑稽者曰:‘陈独秀拉枱子、摆和酒’,旋乃流传众口,引为谈资云。”〔27〕

“延年乔年年不延,谁云独秀独能全,诸公见后无他计,改作秀夫或可免。陈独秀自名独秀,又名其子曰延年乔年,其希望大吉大利也,固为迫切。无如延年不延年,乔年不乔年,而独秀亦不能独秀矣。兹者陈家夫字班当道,欲求免死,其速改为秀夫可也。”〔28〕

戏说本就嬉笑怒骂、真假难辨,却隐约透露了都市小报“记忆”陈独秀的集体心态。其时,陈独秀案中陈氏与国民党显要、社会名流之关系为关注的重点,而如今陈氏沦为阶下囚,此即传奇色彩的一面。小报视野中,国民党显要多以政客面貌出现,并非因“主义”不同而不可调和。陈氏“摆和酒”挽国共纷争;同样,在“陈家夫字班当道”(指陈家兄弟陈立夫、陈果夫)现实面前,陈氏改名可免死 (指投降国民党),实是借陈氏以讽今。

四、结 语

1932年陈独秀被捕事件引发的舆论反应,折射了民国政治语境下政治人物、政治认同与报刊建构集体记忆之间的复杂关系。作为政治人物,在中日战争及国共对峙语境下,1932年的陈独秀已属“过时”,更无力掀起政治波澜。但在民国政治进程之中,陈独秀的个人历史牵涉到当时的主要政治社群——国共两党、以教育界知识界为主的自由知识分子社群等,这使得陈氏被捕事件成为不同政治社群舆论阵地无可回避的“热点时刻”。〔29〕

不同政治取向报刊对陈独秀案的态度差异甚大,而有关陈氏的集体记忆也在不同政治社群中以各自方式建构。自由知识分子社群,尤其是陈氏在新文化运动时期的同路人,采取“断裂”的历史叙事策略,以五四运动为核心展示其“自由主义”、“革命家”的精神。这既是为陈氏“脱罪”的舆论声援,亦展示了胡适等“学人论政”的价值取向。而意识形态对立的国共两党,有关陈氏革命生涯的重塑皆采取了“对抗”的历史书写策略,两者均试图将陈氏从各自的革命记忆脉络中予以清除。国共党报视域中,陈独秀已不仅仅是代表他自己,乃是关乎革命战争年代里政治舆论动员的“政治偶像”,对这一“偶像”人物的批判、重构关乎自身的历史及当下革命斗争的合法性。都市消费文化语境中的民营报刊自然要满足阅读公众的猎奇心态,《申报》的追踪报道更像一出展示陈独秀当下传奇的政治人物剧,一波三折。党派之外,有关陈氏本人的历史追忆也要丰富得多,既有叹息陈氏“文人”政治家的悲剧,亦有像小报般发掘他与国民党显要、社会名流间的轶事。但陈独秀并非只是过往的“传奇”,亦透露着民营报刊“借古讽今”的政治批评风格。

这些迥异的集体记忆反映了民国多元政治力量竞争语境下报刊建构集体记忆的政治功利特征。陈独秀案期间报刊中有关陈氏的记忆文本既非完全虚构,亦非确凿无疑,多少都带有误读的成分,彰显了政治认同歧异的报刊如何将现实的政治取向与“过时”的政治人物进行勾连。报刊的集体记忆功能既勾连历史与当下,更指向未来。当代有关陈独秀的各种研究表明,1932年的陈独秀被捕事件及其相关的报刊记忆文本,构成记忆陈氏的又一原料被研究者反复征引。问题是,这些记忆文本所蕴含的当时政治社群的政治功利目的在多大程度上厘清,仍值得反思。

参考文献:

〔1〕〔法〕莫里斯·哈布瓦赫.论集体记忆 〔M〕.毕然,郭金华译.上海人民出版社,2002.76.

〔2〕周海燕.媒介与集体记忆研究:检讨与反思 〔J〕.新闻与传播研究,2014,(9).

〔3〕罗志田.近代中国社会权势的转移:知识分子的边缘化与边缘知识分子的兴起 〔J〕.开放时代,1999,(4).

〔4〕〔8〕〔9〕〔10〕〔12〕〔21〕〔22〕〔23〕陈东晓.陈独秀评论 〔M〕.东亚书局,1933.1,51,52,55-57,150,215,148-149,149.

〔5〕唐宝林.陈独秀全传 〔M〕.社会科学文献出版社,2013.691.

〔6〕中国社会科学院近代史研究所中华民国史研究室编.胡适来往书信选·中 〔M〕.社会科学文献出版社,2013.500.

〔7〕蔡元培等营救陈独秀 〔N〕.申报,1932-10-24.

〔11〕傅斯年.陈独秀案 〔J〕.独立评论,1932,(24).

〔13〕仿鲁.清算陈独秀 〔J〕.社会新闻,1932,(7).

〔14〕和森.论陈独秀主义 〔J〕.布尔塞维克,1931,(5).

〔15〕陈独秀在上海被捕 〔N〕.红色中华,1932-10-23.

〔16〕陈独秀要当蒋介石的反共参谋了!〔N〕.红色中华,1932-11-01.

〔17〕陈彭狱中访问记 〔N〕.益世报,1932-10-31.

〔18〕关于陈独秀 〔N〕.红色中华,1932-11-14.

〔19〕陈独秀等的被捕 〔J〕.斗争 (上海版),1932,(30).

〔20〕公治长.陈独秀不知何许人 〔J〕.论语,1932,(4).

〔24〕孙科营救陈独秀 〔N〕.社会日报,1932-10-23.

〔25〕陈独秀即将解汉 〔N〕.社会日报,1932-10-26.

〔26〕陈独秀可望保释 〔N〕.社会日报,1932-11-04.

〔27〕乐.陈独秀拉过枱子 〔N〕.社会日报,1932-11-03.

〔28〕月僧.独秀 〔N〕.社会日报,1932-10-31.

〔29〕Matt Carlson,“Making memories matter:Journalistic authority and the memorializing discourse around Mary McGrory and David Brinkley,”Journalism,2(2007),pp.165-183.

(责任编辑:邝彩云)

〔基金项目〕本文系国家社科基金重大项目“中华民国新闻史 (1895-1949)”(编号:13&ZD154)阶段性成果。

[收稿日期]2016-05-23

[作者简介]张朋,南京师范大学新闻与传播学院博士研究生,研究方向:中国新闻传播史。江苏南京 210023