初中数学合作学习教学课例探析

曹哲晖

(上海市高东中学,上海 200137)

初中数学合作学习教学课例探析

曹哲晖

(上海市高东中学,上海 200137)

摘要:文章主要研究在初中数学教学中,如何有效运用小组合作学习及合作学习单来提高课堂效率。并结合具体课例,以数学教学中培养学生分类讨论思想为切入点,进行研究和探析。以案例改进的方式进行前后对比,找出改进措施,提高教学质量和学习效率。

关键词:数学;合作学习;课例研究;分类讨论

合作学习的理论和实践研究由来已久,它打破了常规的教学模式,强调和重视每位学生的发展,教师不再是课堂的主导者,而是以引领者的身份和学生一起探索、研究和解决学习过程中的问题。要让学生在轻松、快乐的氛围中学习,并非一朝一夕所能做到的,这需要教育者发挥自己的智慧,接受新的教学理念,勇于尝试和探索,才能获得宝贵的经验来推动合作学习的进展。

一、第一次尝试:引导的缺失,让挑战中的合作黯然失色

《平面直角坐标系中构造等腰三角形问题》一节的教学是建立在学生已知平面直角坐标系和等腰三角形这两个知识点基础上的拓展课,预设通过合作学习在组内利用分类讨论的思想,使用作图工具和基本作图的方法一起找出所有符合要求的答案,做到分类讨论的情况一个都不少,得到的答案也一个不少。以下为教学片段:

1.复习引入

(1)已知等腰三角形中两条边长分别为5和7,那么第三条边长为_____________。

简单引入,让学生意识到这节课要用到分类讨论的思想。

2.合作探索

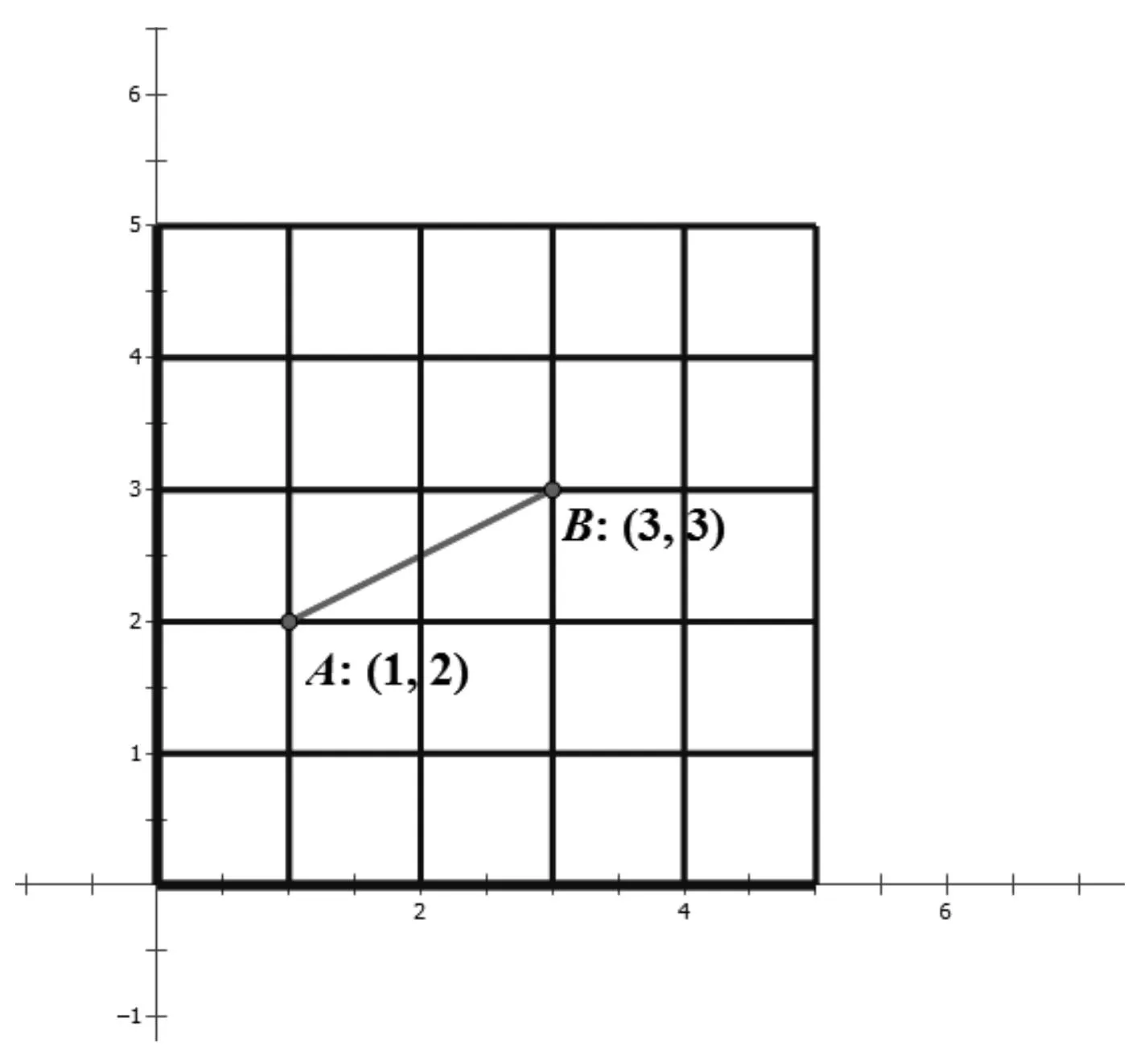

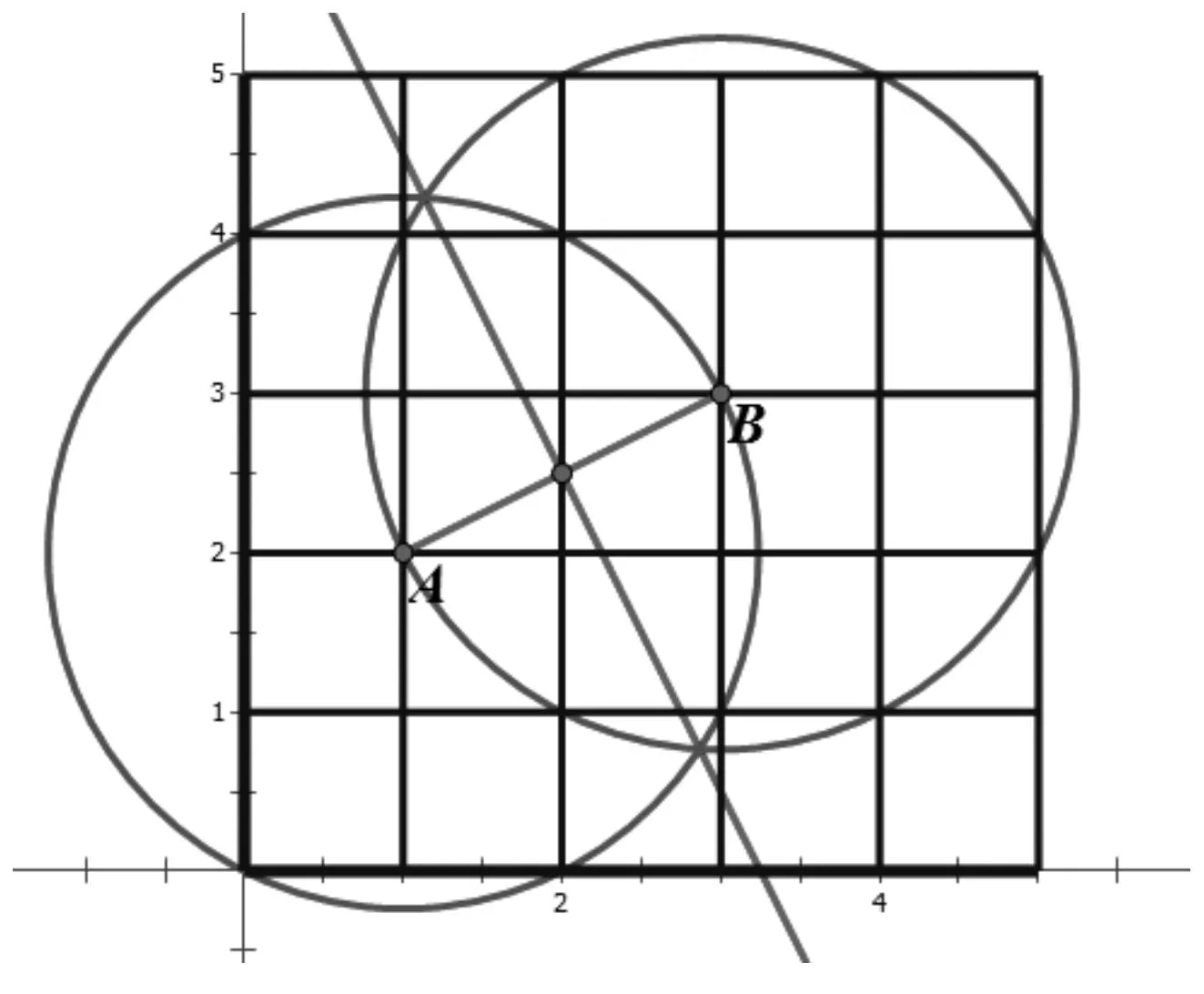

【题目】如图1,平面直角坐标系中,小方格都是边长为1的正方形,已知点A在格点上且坐标为(1,2),点B坐标(3,3)。

图1

(1)画出以AB为一边的等腰三角形?(要求第三点C在格点或格线上)

(2)想一想有什么方法能找全所有等腰三角形?

【提示】AB是腰还是底边呢?

【合作学习】学生讨论,并要求在合作学习单上画出所有的等腰三角形。

当巡视第一个小组时,他们的讨论超出了教师的预期:

生1:“我们怎么解决?”

生2:“老师有教我们怎么解决吗?”

生3:“好像没有。”

生4:“我们不知道怎么办,那只能凭感觉做了,到底有几个点?随便数一数吧。”

于是一个学生出主意指挥找点,另一个学生执行画图,其他两个学生也全神贯注地在找是否有遗漏。走到其他小组,情况和第一个小组一样。

此时教师有些慌张,许多小组虽然能找到符合要求的第三点从而构成等腰三角形,但是并没有找到相应的规律和方法,而是像无头苍蝇一样,找到一点是一点,最后图上的三角形画的密密麻麻,难以分辨。到了归纳方法和规律时,没有一个小组能说得出来,得到的答案仅仅是靠猜的。

这样的回答显然不是教师想要的,完全超出了预设,同时也宣告这个环节的合作学习无效。

是什么导致了此环节合作学习的失效?课后研讨,大家也围绕着这点展开,主要问题在于学生开始合作学习之前缺乏足够的引导。教师并没有提供给学生解决问题的正确方法,任由学生盲目地自行解决问题,这样当然无法做到将问题完美解决,这对学生和教师都造成了极大的困扰。学生不知道如何去解决这个问题,纵使小组中的成员学习能力再强,没有了教师的方法引导也无法发挥出小组的合作力量。

二、第二次尝试:初见成效,合作仍有遗憾

第一次的课例尝试,不但没有进行充分的引导,而且题目要求难度太大,对学生来说犹如一座大山屹立在他们面前,无法逾越。因此在第二次的尝试中针对第一次的问题进行了改进,教学过程如下:

1.引入学习,探索讨论

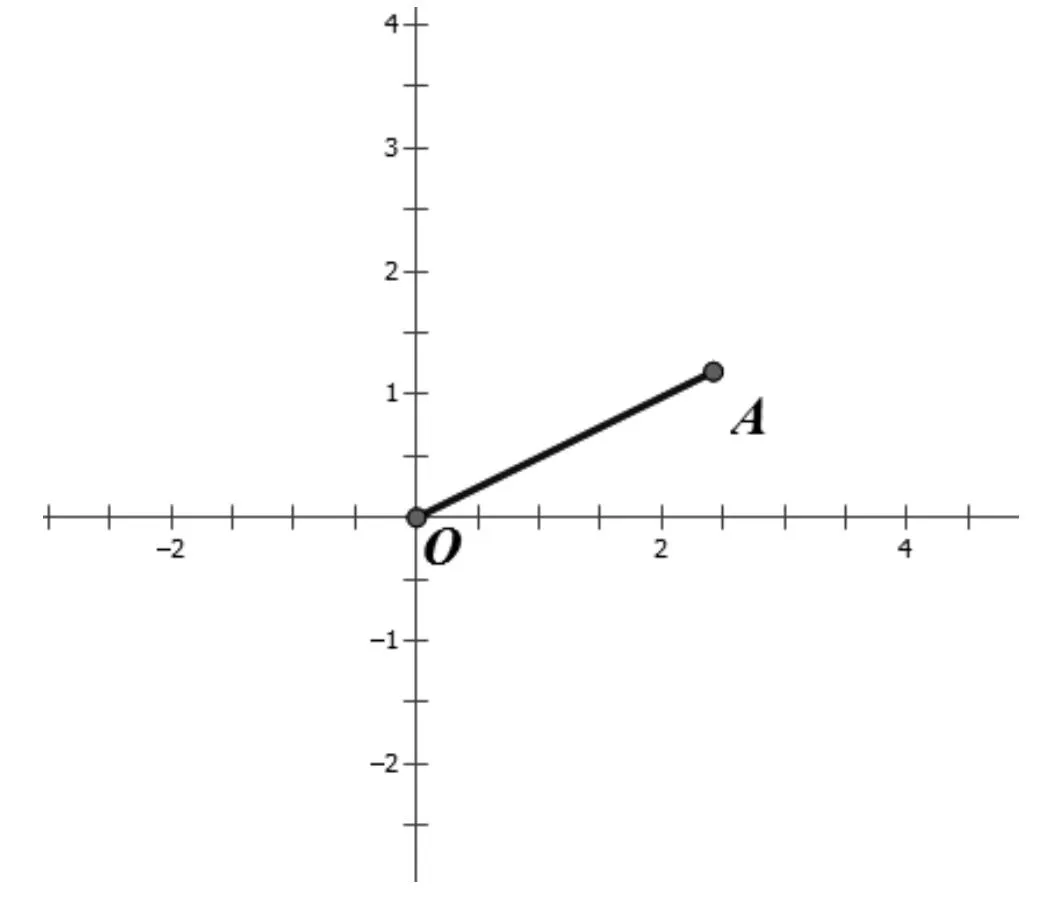

【题目】如图2,在平面直角坐标系中,有一条线段OA,请在坐标轴上找到点B,使得△OAB为等腰三角形。

图2

(1)当OA为底边时,找一找点B在哪?

(2)当OA为腰长时,找一找点B在哪?

【学生】互相讨论

师:“以OA为底边时,点B如何寻找?解决方法是什么?”

生:“考虑到题目只要求找出点B来构成等腰三角形,那么应该有两个,分别在OA的两侧。”

师:“如何才能精确地找到这两点?”

生:(沉默思考中……)。

师:“在等腰三角形学习中,我们学过非常重要的一条性质还记得吗?”

生:“等腰三角形的三线合一!”

师:“没错。”

生:“我知道了,用尺规作出OA的中垂线,那么这条线与坐标轴交点就是所要找的B点,所以与x轴和y轴分别有一个交点。”

师:“我们继续解决第二个小问题。”

生:“还是要用到圆规,以O为圆心,OA长为半径画圆,那么圆与坐标轴的交点就是B点的位置,一共有4个结果。”

师:“用的方法非常好,但是还漏了什么吗?”

生:“还有以点A为圆心,OA长为半径画圆,同样也能得到另外2个结果。”

师:“把同学们的结果放在一起,这题就算完整地解决了。而且同学们也发现了非常重要的解决方法。”

这环节,由于问题的开放度比较大,学生在面对此问题时会显得毫无头绪,在短时间内解决此问题确实困难。因此教师必须进行引导,提供给学生学习支架,在讨论中教师暗示的“等腰三角形三线合一的性质”起到了关键作用,触动了学生的思维,将学生的已知和需要解决的未知有效地串联在一起,并且找到了解决问题的方法。

但是学生的分类讨论思维依然没有形成习惯,在解题时往往会漏解,这也是需要重点培养的方面。因此教师有必要归纳出讨论此问题的标准,做到不重复、不遗漏。综合学生的回答,对于等腰三角形的讨论标准为三个方面:1)以O为顶点,OA长为半径作圆;2)以A为顶点,OA长为半径作圆;3)作已知边的中垂线找顶点。有了这三个方面的讨论标准,学生在解决后面的问题时就能做到不遗漏、不重复。

2.合作学习1

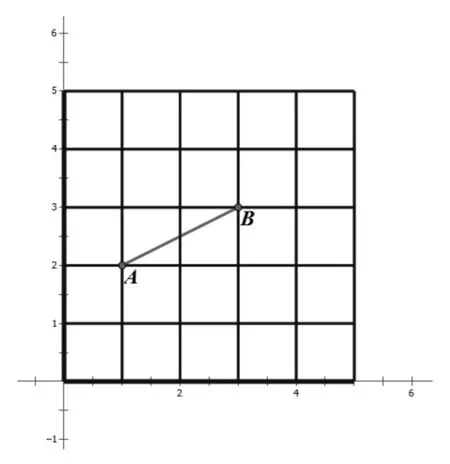

[题目]如图3,在直角坐标平面内有一条线段AB,在坐标轴上找到点C使得△ABC为等腰三角形?

图3

(1)能找到几个C点?

(2)这些点都能构成等腰三角形吗?

【学生】合作讨论,并在合作学习单上找出相应的点。

其中一个小组的情况:

生1:“用圆规画,先以AB为底边画中垂线。”

生2:“画好了,与坐标轴相交,有两个点。”

生3:“还有,以A为圆心,AB长为半径画圆。”

生2:“与坐标轴相交,有4个点。”

生4:“还有,以B为圆心,AB长为半径画圆。”

生2:“与坐标轴相交,还是4个点。所以一共有10个点。”

师:“非常好,用了正确的方法找出了所有的点,再检查一下是否出错。(他们小组的答案是有问题的,但教师没有提示)”

另一个小组讨论也接近尾声,但是组内出现了一些争论:

生1:“一共有10个点。”

生2:“不对,我觉得应该是9个,不信你把BA延长看看。”

生3:“我来画。”

生4:“原来如此,老师说过,这种情况叫做三点共线,无法构成三角形,所以要把这个点舍去。”

通过第一个环节的有效引导和启发,学生知道并理解了完整解决等腰三角形问题的方法和策略,并且能迅速地进行解答,为他们进行合作学习做好充分的铺垫。

在顺利完成第一小题后,第二题才是思考并讨论的重点,“三点共线问题”极易遗漏,通过合作学习能有效将个体学习中的问题化解并转化成有效学习,进一步强化了在分类讨论思想的培养过程中,同样需要注意一些必须舍去的情况。

3.合作学习2

[题目]如图4,在5×5的正方形小方格中,已知点A和点B都在格点上。要求:在合作学习单的格点或格线处找到点C使得△ABC是等腰三角形,这样的点有几个?

图4

此问题的要求很高,在“格点”和“格线”处找出所有可能结果,这也正是教师第一次尝试课的题目,只有在前两个问题的充分引导后,这次的小组合作才得以顺利展开,问题引刃而解。虽然有的小组在找点的过程中有遗漏,但是凭借其他成员的帮助很快找全了所有的点,得到正确的答案,找到了所有的结果,并且通过此问题进一步强化思考问题的全面性,充分培养学生的思维品质(见图5)。

图5

第二次合作学习的课例顺利完成,通过第一题的引导,学生意识到要用作图工具来解决问题,再通过对第二题的点拨,学生又意识到无法构成三角形的特殊情况需要舍去,这两次恰当的引导支撑起了最后一个问题的解决平台。学生的讨论产生了合力,全员也都非常投入地参与在合作学习中。

本课留下的遗憾是,合作学习单的运用效果很好,但也存在问题:合作环节中小组四人非常专注于合作学习单上,也正因为只有一张学习单,对于四人一组的模式(二对二面对面模式),势必会让两个人倒看学习单,非常的别扭,这也让合作学习打了折扣,这一点仔细回想确实是这样,笔者会继续探索找到解决的办法。

三、两次合作学习课例研究的反思和感悟

1.合理设置问题并在恰当时机导入是有效合作学习的前提

第一次教学教师对学生的能力过于自信,上课一开始便抛给学生一道难题,让他们合作学习,想当然地以为合作就能得出点结果,可惜事与愿违。首先,问题本身发散性太强,而且解决问题的要求太高,太复杂;其次,将这样的问题直接抛出,显然让学生无所适从,产生了极大的负担和压力,导致合作学习的无效。所以面对合作学习的题目导入要根据教学环节合理设置,让学生慢慢进入学习状态,同时也能让学生的讨论真正围绕问题本身。

2.教师充分的引导是有效合作学习的保障

第二次的教学中做了调整,总体可以归纳为:(1)在合作学习中先利用简单的问题找到并归纳出解决此类问题的方法;(2)利用该方法,合作解决略难的题目,并发现新问题和解决新问题;(3)结合以上环节所掌握的能力,合作解决难题,达成目标。由此可见,有了充分的引导,学生在第二次的课例中学习得非常轻松,每个环节都有明确的目标和讨论的重点,在用合理的方法解决问题时,即使有学生遗漏答案,也会有小组内的成员加以帮助和监督,在这样的前提下,再引入第一次课中的难题,合作学习也会变得水到渠成,问题得以迎刃而解。

3.题目具备的挑战性是有效合作学习的质量体现

一个没有挑战性的问题放到小组合作学习中显然没有质量,也浪费时间。回顾最后一题,始终觉得问题挑战性的质量不高,因为在掌握了基本解题方法后,此题本质上就是找点数点,只要细心,学生也可以独立完成此题。所以,具有更高“挑战性”的题目才是有效合作学习的高质量的保证,比如具备一题多解的问题、多种方案、多种情况的问题等,都是非常适合作为合作学习的问题进行“挑战”,这需要结合课题内容进行相应的处理,以及需要教师不断地发现、思考和积累。

4.“合作学习单”的运用是有效合作学习的催化剂

这两次课例教师都运用了合作学习单,它的好处在于搭建起合作学习的平台,汇聚小组的智慧,展现小组的风采,显然在合作学习中扮演了非常重要的角色,没有它,同样可以进行合作学习,但是合理运用它会让合作学习的质量得到进一步提升。在第二次课例中,运用了两次合作学习单,学习单上只有该环节的题目,这样就能让讨论汇聚在此环节的问题上。虽然在运用的过程中出现了学习单共享不均的情况,即有两位学生只能倒着看学习单的情况,影响了合作学习的效率,但是不能否认其作用巨大。

课例研究的过程很辛苦,但是收获颇大,特别是当静下心来,回顾、思考、总结出一篇案例后,可能又是一次小小的提升。要真正做好合作学习这件事,必须具备勇于尝试的决心、不断探索的恒心、无私奉献的爱心、坚定不移的信心,一个都不能少。

参考文献:

[1]王鉴.如何让教师在合作学习活动中掌握合作学习方法[J].课程·教材·教法,2012,(6).

[2]文涛.论有效的课堂小组合作学习[J].教育理论与实践,2002,(12).

[3]蒋波.合作学习:种种误识与基本要素[J].全球教育展望,2006,(8).

Cooperative Learning Lesson Example Analysis in Mathmatics Teaching in Middle School

CAO Zhehui

(Shanghai Gaodong Gao Dong High School,Shanghai, 200137)

Abstract:In the junior middle school mathematics,how to effectively use of cooperative learning group and using cooperative learning table to improve the classroom efficiency. Combined with the specific class,to cultivate students in mathematics and the classification discussed thoughts as the breakthrough point, research and analysis. Before and after comparison in case the improved way, find out the improvement measures, improve the quality of teaching and learning efficiency.

Key words:mathematics,cooperative learning,case research,classification of discussion

作者简介:曹哲晖,上海市人,上海市高东中学二级教师,主要从事数学小组合作学习研究。