学前教育专业(保育方向)人才培养的课程体系设计

——以广东省某职业院校为例

许可纯

(汕头职业技术学院科研设备处,广东汕头 515000)

学前教育专业(保育方向)人才培养的课程体系设计

——以广东省某职业院校为例

许可纯

(汕头职业技术学院科研设备处,广东汕头 515000)

中职学前教育专业面临的人才培养危机急需通过专业改革来化解。目前,较为可行的方法是将原本培养幼儿教师的人才培养定位调整为培养保育员。本文就人才培养定位调整的必要性和可行性进行论证,并根据《保育员国家职业技能标准(修订)》和《广东省幼儿园一日活动指引(试行)》对保育员岗位的工作要求,设计了中职学前教育专业(保育方向)的人才培养的课程体系,保证保育员的系统化、专门化、专业化的培养。

学前教育专业;课程体系;保育员

一、中职学前教育专业进行保育员培养的现实背景

2016年3月1日新修订出台的《幼儿园工作规程》继续强调“幼儿园的任务是:贯彻国家的教育方针,按照保育与教育相结合的原则,遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等方面全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导”[1]。“保育与教育相结合的原则”不仅是对幼儿园人员结构的要求,而且是对包括幼儿教师和保育员在内的所有从事幼儿保教工作的人员的知识和技能结构的要求。

目前,国家分别出台了《幼儿园教师专业标准(实行)》和《保育员国家职业技能标准(修订)》。这两个标准是对幼儿教师岗位和保育员岗位的专门性和专业性的确认。从实际岗位要求和标准来看,这两个岗位都强调具备“保育知识技能”和“教育知识技能”,但比例有所不同。因此,我们不可能在同一个专业里同时混合进行幼儿教师和保育员两种岗位人才的培养。当前,各级各类学校专业目录中并没有专门针对保育员岗位进行培养的专业。因此,有必要从相邻专业即学前教育专业中,选择适合进行培养保育员的学历层次。笔者认为选择中职学前教育专业进行保育员培养是由目前较为清晰的学前教育行业岗位层次结构决定的,同时也受到当前幼儿教师学历要求不断提高的影响。

1.学前教育行业高、中、低端岗位层次结构的形成

随着越来越多“80后”和“90后”的年轻人步入父母行列,越来越多服务于这一群体多元需求的专业化的早期教育机构不断出现。与此同时,专门从事婴儿护理工作的育婴师也越来越受市场的青睐。此外,托儿所和幼儿园也积极地推陈出新,以更为科学的保教理念和更为完备的保教设施吸引年轻父母,不断满足市场需求。

市场的多元化需要推动了学前教育行业各种各样专业化岗位的不断增加,岗位职能进一步细化。目前,学前教育行业形成了高、中、低端岗位层次结构。“低端岗位”主要有托幼机构的保育员和开展家庭育婴指导的育婴员等专门从事保育工作的岗位。“中端岗位”主要有幼儿园教师和早期教育机构教师等专门从事教育工作的岗位。“高端岗位”主要有幼儿园园长和早期教育机构中心主任等专门从事管理工作的岗位。这一较为清晰的岗位层次结构,是对不同岗位专业性的确认。毕业生能够根据学历和能力不同分别进入学前教育行业不同层次的岗位中,实现人力资源的合理配置。

各级各类学校开设的学前教育专业是这一行业人才的主要培养主体。为了满足学前教育行业不同层次的岗位对专门人才的专业性要求,不同层次不同类型的学前教育专业在人才培养上应当有所区分。而中等职业学校的学前教育专业应当进行保育员和育婴师这一更加强调保育技能的岗位的技术型人才的对口培养。

2.广东省幼儿园教师资格考试改革的要求

按照《教育部办公厅关于进一步扩大中小学教师资格考试与定期注册制度改革试点的通知》(教师厅[2015]3号)的规定,广东省于2016年春季启动中小学教师资格考试与定期注册制度改革试点。这意味着广东教师资格考试开始实行全国统考。2016年1月15日,广东省教育厅公布了《广东省中小学教师资格考试试点实施办法》。这一实施方法对中小学教师资格考试的考试方式、考试内容、报考对象、考试时间、报考程序、考试过程、评分及成绩等改革的主要内容做了详细说明。

其中,幼儿园教师资格考试内容的笔试科目由原先的《教育学》和《心理学》,改为《综合素质》和《保教知识与能力》。幼儿园教师资格考试的报考条件也调整为“广东省内普通高等学校三年级及以上的全日制本科生、毕业学年的全日制专科生,以及广东省内幼儿师范学校毕业学年的全日制在校生,可凭学校出具的在籍学习证明报考所学学历层次对应的教师资格。”这说明省内除了幼儿师范学校以外的大量中等职业学校(含中等专业学校、技工学校、职业高级中学)的学前教育专业学生已无缘幼儿园教师资格考试。而随着教师资格考试制度改革的深入,未来广东省教师资格考试的报考条件中的学历要求将可能全面提升至全日制大学专科及以上学历。

就目前而言,广东省幼儿园教师资格考试改革将倒逼中等职业学校学前教育专业进行其人才培养定位的调整,以应对专业发展面临的危机。笔者比较认同这种说法,既包括幼儿师范学校在内的中等职业学校的学前教育专业将定位为培养保育员和育婴员,高等职业院校和普通高等院校将成为幼儿园教师的培养主体,而高等职业师范类院校和普通高等师范类院校的研究生层次将成为中高职院校学前教育专业师资的培养主体。这种具有较高区分度的人才培养目标,能够提高人才培养的专门化和专业化,保障各类人才的数量供给和质量标准,最大限度地满足学前教育行业的需求。

二、当前幼儿园保育员队伍的存在问题及主要原因

1.幼儿园保育员队伍存在的问题

当前,幼儿园安全事故时有发生,幼儿之间疾病传染也非常频繁。这些问题的原因很多,但不可否认,保育员保育意识淡薄和保育技能的缺乏是重要的原因之一。目前,广东省的幼儿园一般采用一个标准班级配备两名教师和一名保育员的配置方式。从数量上看,保育员配备充足。但从质量上看,保育员队伍整体素质不高,存在年龄偏大、学历门槛较低、未经过正规的系统职前培养等一系列问题,导致现有保育工作水平有限,保育工作质量难以保障。

(1)年龄偏大。传统意义上的保育员是“阿姨”和“保姆”的隐喻,他们年龄普遍较大,生活经验或育儿经验让他们具备一定的保育经验和技能,但与真正意义上的保育员相比,无论是理念或是能力,仍然存在着本质的区别。

(2)学历门槛较低。当前对于保育员的基本文化程度的要求是初中毕业。可见,保育员职业资格的学历门槛仍然较低,低学历水平将可能进一步导致保育员的发展后劲不足等问题。

(3)未经过正规的系统职前培养。保育员的来源主要有两大类,一类是社会来源,一类是学校来源。社会来源的人员入职后通过“学徒式”的在职培训获得一定的保育知识和技能,进而获得保育员职业资格证书。学校来源的人员主要来自学前教育专业。学前教育专业虽然开设与“保育”相关的理论课程,如学前卫生学或幼儿卫生与保育,但其初衷只是为满足培养准幼儿教师具备“保教结合”理念而设置的,并非专门用于培养保育员。除此之外,与“保育”相关的技能课程是以“幼儿园见习”代替“课堂教学”来开展的。该专业的毕业生通过考试获得保育员职业资格证书,但他们几乎处于“低理论水平”和“零技能基础”的状态,入职后容易出现实际操作能力较差,岗位适应期较长等问题。

2.主要原因

(1)保育员队伍出现的问题主要源于观念上对于幼儿保育工作的专门性和专业性的认识不足。“幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构”。“保育”和“教育”处于同等重要的位置,对幼儿本身而言,分别发挥着独特的作用。但目前无论是社会还是学前教育机构本身,都不自觉地弱化保育员地位和轻视保育工作的重要性,存在着“重教轻保”的观念,普遍认为“保育”工作是从属于“教育”工作而存在的。事实上,我们强调“保教结合的原则”,是要求保育员在充分掌握本职工作要求“保育知识技能”的前提下,应当具备一定的“教育知识技能”,协助幼儿教师开展教学、游戏等其他教育活动。在幼儿教育工作中,保育员是幼儿教师的“助手”,但在幼儿保育工作中,幼儿教师则应当成为保育员的“助手”,他们共同实现着“保教结合的原则”。幼儿保育工作需要由专门从事这项工作的保育员来负责承担,不应该成为幼儿教师的过度岗位。幼儿保育工作涉及幼儿身体护理、疾病预防、安全保护、营养配备等专业领域,需要通过系统化的职前培养来获得相应的知识和技能,而不是单纯依靠简单的职前培训。因此,我们需要在中职学前教育专业中,通过专业化的课程专门来进行系统的保育人才培养,再通过必要的职后培训,让保育员岗位真正成为一个专业性较强的专门岗位。

(2)保育员队伍出现的问题很大程度上与学前教育专业的课程结构不合理有关。对学前教育专业长期以来,包括幼儿师范学校在内的中职学前教育专业一直沿袭普通高校学前教育专业人才培养模式,无论是人才培养目标还是课程体系均是针对幼儿教师进行培养。同时,课程内容设计是基于学科知识体系而非工作过程逻辑展开的,因此课程内容与工作实际脱节,缺乏契合度。此外,在中等职业学校的学前教育专业的课程体系中,公共课程比重较大,几乎占据了一半的课时量;专业理论课程在比例上远远大于专业技能课程;而技能课程又以艺术技能课程为主,师范技能课程设置不够,保育技能几乎为零。这样的课程结构既不符合现代幼儿教师的培养要求,更不可能适用于保育员的培养。我们有必要探索一个有别于普通教育课程体系的职业教育课程体系,以及有别于幼儿教师人才培养的保育员人才培养的课程体系。

三、构建中职学前教育专业(保育方向)人才培养课程体系的主要依据

1.《幼儿园工作规程(修订)》的规定

《幼儿园工作规程(修订)》(以下简称《规程》)第四十二条规定“幼儿园保育员应当符合本规程第三十九条规定,并应当具备高中毕业以上学历,受过幼儿保育职业培训。幼儿园保育员的主要职责如下:(一)负责本班房舍、设备、环境的清洁卫生和消毒工作;(二)在教师指导下,科学照料和管理幼儿生活,并配合本班教师组织教育活动;(三)在卫生保健人员和本班教师指导下,严格执行幼儿园安全、卫生保健制度;(四)妥善保管幼儿衣物和本班的设备、用具。”[2]

《规程》对于保育员岗位的工作职责有明确的界定。基于《规程》对保育员的岗位工作职责要求,我们在进行专门化专业课程设计时,应全面涵盖卫生管理、生活管理和配合教育三个部分。

2.《保育员国家职业技能标准(修订)》的规定

《保育员国家职业技能标准(修订)》(以下简称《标准》)于2009年修订。修订后的《标准》将保育员这一职业定义为:在托幼机构、社会福利及其他保教机构中,辅助教师负责婴幼儿养育、保健,并协助教师对婴幼儿进行教育的人员。将这一职业分为初级、中级和高级三个等级,规定了不同等级的申报条件。根据《标准》对不同级别的保育员的要求,笔者认为可将中职学前教育专业(保育方向)的学生应该具备的保育知识和技能定位在高级。

根据《标准》,保育员必须具备以下十个方面的基础知识:第一,保育员的职业道德与职业守则;第二,婴幼儿生理学知识;第三,婴幼儿卫生保健知识;第四,婴幼儿心理学知识;第五,婴幼儿教育学知识;第六,婴幼儿常见病及常见传染病基础知识;第七,婴幼儿安全知识;第八,婴幼儿营养常识;第九,相关环境知识;第十,相关法律、法规知识。

《标准》对于初级保育员、中级保育员、高级保育员在“卫生管理”“生活管理”和配合教育这三个方面均有不同程度的要求,同时高级别的保育员应具备低级别的保育员需具备的理论知识和操作技能。“卫生管理”包括“清洁”和“消毒”两部分;“生活管理”包括“健康观察”“组织进餐”“组织饮水”“组织盥洗如厕”“组织睡眠”“物品管理”“防范意外伤害”七部分;“配合教育”包含内容较为丰富,主要包括教学活动、游戏活动和户外活动的准备与配合、参加家长工作、特殊儿童的个别指导、良好心理环境的创设、科学育儿的家庭保育和教育指导等方面。

3.《广东省幼儿园一日活动指引(试行)》中对保育员的要求

2015年12月29日,广东省教育厅公布了《广东省幼儿园一日活动指引(试行)》(以下简称《指引》)。《指引》面向我省城乡各级各类幼儿园,是促进我省幼儿园科学实施一日保教活动的指导性文件,对幼儿园一日活动各环节中保教人员的工作基本要求和幼儿逐步达成的活动行为表现或发展水平提出了具体的指引,对幼儿园有关工作进行了说明并提出拓展建议。《指引》根据幼儿活动的属性,把幼儿园一日活动划分为四种类型:生活活动、体育活动、自主游戏活动和学习活动,并分别对教师、保育员、保健医生在各个活动中的工作提出基本要求。[4]

其中,保育员在生活活动中的入园、饮水、餐点、如厕、盥洗、午睡、离园的七个环节,在体育活动中的集体活动、自选活动、早操或课间操的三个环节,在自主游戏活动中,在学习活动中的活动准备、活动实施和活动评价的三个环节均承担着重要的作用。

《规程》《标准》和《指引》充分反映了保育员这一职业的岗位要求,可以成为中等职业层次进行保育员人才培养方案设计的重要依据,这有助于提高中等职业层次保育员人才培养的专业性和针对性。而笔者在设计中职学前教育专业(保育方向)人才培养方案时也充分参考《规程》《标准》和《指引》的精神。

四、构建中职学前教育专业(保育方向)课程体系

1.明确人才培养目标是构建课程体系的基础

教育部印发的《中等职业学校专业目录(2010年)》和《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录(2015年)》均设有学前教育专业。原先的高职专业目录中设有“幼教保育”这一专业专门针对保育员岗位进行人才培养,但目前已合并到“学前教育”这一专业中。

为了突出中等职业教育层次学前教育人才培养定位,可以将该专业进一步明确命名为“学前教育专业(保育方向)”。该专业招收具有初中文化程度的毕业生,学习年限为三年。初中起点三年制学前教育专业(保育方向)的人才培养定位将有别于初中起点五年制学前教育专业。另外,该专业的毕业生同样可以通过“3+2”这一中高职衔接模式进入高等职业院校继续深造。

原先的学前教育专业培养幼儿教师人才已有较长的办学历史,也探索过学前教育专业(英语方向)、学前教育专业(音乐方向)、学前教育专业(美术方向)等专业方向,因此,其在录取学生的过程中除了参考学生中考成绩以外,还要考虑学生的语言基础和艺术背景。而中职学前教育专业(保育方向)在录取没有语言特长和艺术技能的初中毕业生上具有较大的优势。

根据对目前学前教育领域的市场岗位分析,中等职业教育层次的学前教育专业将面向学前教育领域的低端岗位进行人才培养,即培养保育员。因此,学前教育专业(保育方向)的培养目标为,面向托幼园所、早期教育机构、社会儿童福利机构等学前教育机构,培养能够独立开展婴幼儿保育工作,协助教师开展婴幼儿教育工作的技术性人才。其对应的岗位是托幼园所和社会儿童福利机构的保育岗位,须具备人力资源与社会保障部认定的保育员中级职业资格。

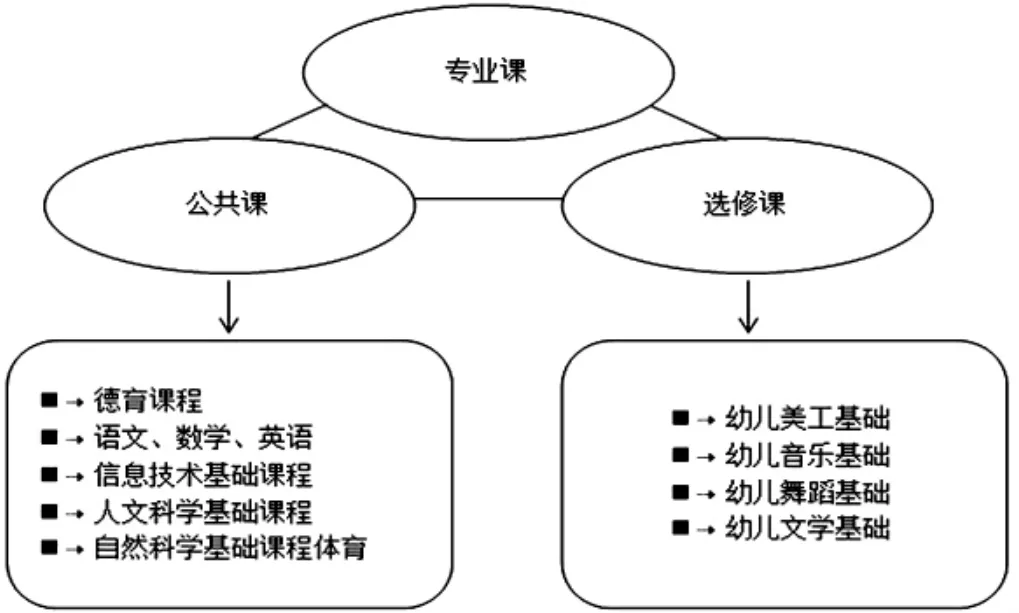

2.构建“公共课+专业课+选修课”的课程体系(见图1)

当前中等职业学校的公共课包括德育(职业生涯规划、职业道德与法律、经济政治与社会、哲学与人生)、语文、数学、英语、历史、地理、物理、化学、生物、体育等学科。公共课是课程体系中不可缺少的部分,但在课程体系中所占比例上应当缩小,并且要注重公共课与专业课相结合。如德育课程可以关注保育员职业道德与职业守则方面的知识以及学前教育领域的相关法律、法规知识;语文课程可以针对学生的应用写作,也可关注幼儿文学等方面知识,同时训练学生在故事讲述和诗歌朗诵方面的能力训练;英语课程可以侧重于专业英语方面的知识;计算机课程可以侧重于培养学生信息收集能力以及办公软件和教学软件的运用;数学、物理、化学、生物、历史、地理等课程应当注重基础知识的传授,为学生今后从事学前教育,更好地为学前儿童提供具有广泛性、启蒙性和综合性的知识做准备。

图1 中职学前教育专业(保育方向)的课程体系

传统的学前教育专业课程中艺术类课程在课程体系中占据的较大的比重,这对于培养准幼儿教师的艺术技能具有一定的作用,能够让他们快速地进入工作岗位开展教学,但“艺术”仅仅只是幼儿园五大领域教学内容中的其中一个领域,因此,过分强调艺术课程的重要性,容易误导学生,而加重艺术课程的课时量也就意味着挤占了其他课程的学习时间。在学前教育专业(保育方向)的课程体系中应当将美术、手工、音乐、舞蹈等艺术类课程调整在选修课中开设。通过选修课的形式让学生根据自己的兴趣爱好和能力需求自由选择。除此之外,由于学前儿童的年龄是0到6岁,我们在进行人才培养时主要是以幼儿园保育员为培养目标的,课程主要针对3到6岁学前儿童的保育知识和技能,缺少对0到3岁学前儿童的保育知识和技能,因此,我们可以在选修课程中设计针对0到3岁学前儿童保育时请社会上经验丰富的高级育婴师或营养师进行授课,在课程较为成熟时,纳入专业课进行。

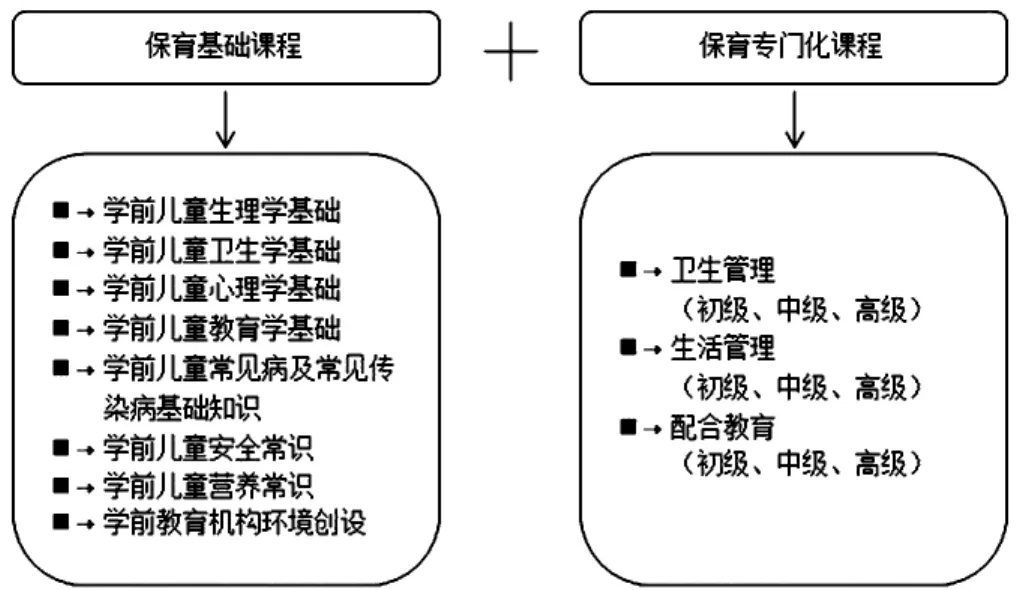

3.构建“保育基础课程+保育专门化课程”的专业课程(见图2)

图2 中职学前教育专业(保育方向)保育专业课的设计

中职学前教育专业(保育方向)专业课程应当包括保育基础课程和保育专门化课程两个两大部分。

首先,保育基础课程应当包括传统学前教育专业所设置的“学前儿童卫生学”、“学前儿童心理学”和“学前儿童教育学”,但掌握主要内容与传统课程的侧重点有所不同。“学前儿童卫生学”主要让学生掌握学前教育机构的教育活动的卫生要求以及进食环境和进食过程的卫生要求。“学前儿童心理学”主要让学生掌握学前儿童常见心理卫生问题,如恐惧、焦虑、说谎、口吃、攻击性行为等;常见心理疾患预防,如强迫症、自闭症和智力落后等。“学前教育学”主要让学生掌握学前教育机构的性质、学前教育的任务和原则、教学活动和游戏活动的组织、学前教育机构与家庭和社区的合作、学前教育机构与小学的合作等知识。除了传统“三学”课程以外,还应当包括学前生理学知识,主要向学生介绍学前儿童的各种生理系统的保育要点、生长发育规律等知识。由于考虑到学生需要掌握的内容较为基础,上述“四学”课程可以选取较为基础性的内容进行传授。除了“四学”课程以外,保育基础课程还包括学前儿童常见疾病和传染病的基础知识、安全常识、营养常识和学前教育机构环境创设。这部分内容对于保育员开展学前儿童常见疾病护理和传染病预防、安全事故预防、合理膳食配置、良好环境创设提供了专业性知识,这是保育过程中必不可少的。

专业课程还包括保育专门化课程,包括“卫生管理”“生活管理”和“配合教育”这三大部分。每一个部分的课程内容均有高、中、低的程度之分。“卫生管理”包括“清洁”和“消毒”两大部分,主要让学生掌握学前教育机构室内外环境清洁工作的作用和一般工作程序,以及学前教育机构常用的消毒剂和消毒方法。“生活管理”与传统学前教育学的教育活动中的“生活活动”这一部分的课程内容相似,包括一日活动中的生活环节,如组织进食、组织饮水、组织盥洗如厕、组织睡眠,但课程内容的难度要适度加深。“配合教育”这部分内容充分体现了“保育结合的原则”,能够让保育员科学地配合幼儿教师开展教育工作。“配合教育”包括三方面内容:一是配合幼儿教师开展教学和游戏活动时的准备与组织;二是科学对体弱儿、肥胖儿、多动儿和胆怯儿等个别特殊儿童进行指导和为学前儿童创设良好的心理环境,三是参与到家长工作中,提供科学的家庭保育指导,实现学前教育机构和家庭的合作共育。

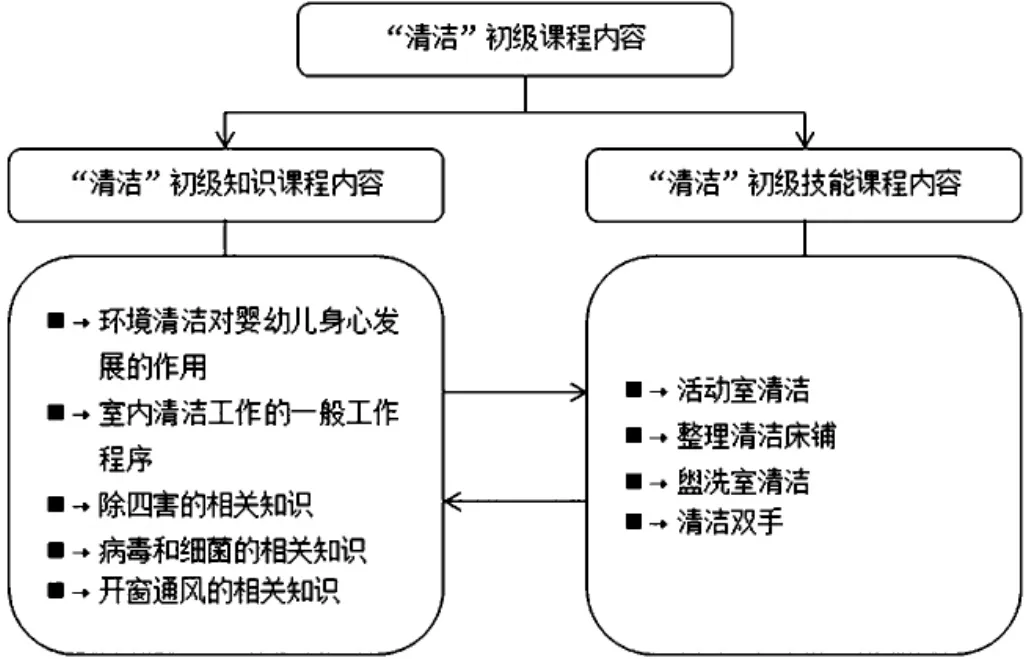

4.构建“专门化知识+专门化技能”的专门化课程

图3 “卫生管理”中“清洁”的初级知识与技能课程内容

保育工作是一项十分强调技能性的工作,因此在专门化课程学习中,应当做到知识和技能同步传授,而课程学时比例应基本持平,以保证技能学习的时间。专门化课程可采用项目教学法,将课程分为若干个项目来开展。这里以“卫生管理”中“清洁”的初级课程内容为例进行进一步介绍(见图3)。在该项目中,主要向学生传授环境清洁的重要性,结合保育员工作实际,向学生介绍室内清洁工作的一般工作程序,因此也就配套进行活动室、休息室、盥洗室等室内清洁技能的训练。此外,向学生介绍在清洁工作中涉及的“除四害”及“病毒和细菌”的相关知识。这就保证了学生通过逻辑记忆的形式学习陈述性知识,也能够通过动作记忆的形式学习程序性知识。每个模块结束后,教师要对学生的理论知识进行考核,对学生的技能操作进行考核,以保证学生真实地掌握该部分内容。而技能考试要有详细的评分项目和标准,鼓励学生自评和互评,让学生观察其他同学的操作细节并指出优缺点,加深对工作程序的了解。

5.构建“校内实训课程+校外实训课程”的保育实训课程

中职学前教育专业(保育方向)需要在时间、场地、指导教师这三个方面来保障保育实训课程的开展。保育实训课程应当贯穿学生专业学习的始终。校内实训课程即专门化技能课程,与专门化理论课程同步开展,技能操作紧跟理论知识,课时比例大约为1∶1。校外实训课程每学期两次,分别在学期之后和学期中后段开展。保育实训课程的实施场所包括“校内保育实训室”和“校外保育实训基地”。保育实训课程的指导教师应当为“理实一体化”教师,既能够承担专门化课程的理论知识讲授,又能够从事专门化课程的操作技能训练。指导教师应当结合课程要求设计出相应的保育实训项目。

校内保育实训室即模拟的幼儿园保育环境,尽可能还原幼儿园保育场所的真实场景。保育实训室的建设应参考保育员职业资格认证对保育员实际操作技能的要求,设置活动室区域、餐饮室区域、盥洗室区域、休息室区域等主要的场所,采购若干桌椅、床铺、餐具、床上用品等,及必要的用于清洁和消毒的用品。

校外保育实训基地可选在幼儿园进行,由学校提供经费支出,并聘请幼儿园保育人员进行面对面指导。校外保育实训课程可以分为三个阶段:第一阶段是保育见习,组织学生在幼儿园观察并记录“保育员一日工作”,在观察中思考问题,在思考中总结经验。保育见习可以在学生进入专业学习时就进行,目的在于让学生对保育工作有直观感受,以便更好地进行系统知识的学习。第二阶段是保育实习,要求学生进行日常的保育工作。学生将在模拟场景中学到的技能运用到在真实场景中,面对真实对象进行操作。将操作过程中的不足之后进行分析,并与一同参与保育实训的同学进行讨论,形成讨论结果。第三阶段是项目任务课程,由保育实训课程的指导教师制定若干项目任务,要求学生在具体场景中共同面对并解决,指导教师在学生完成任务的过程中协助学生寻求更有效的解决途径。校外保育实训课程的评价方式采用过程性评价和总结性评价,指导教师根据保育员的反馈,以及学生在实训过程中的表现和实践后的总结性材料,给予学生一个综合性评价。

6.构建“职业观+儿童观+保育观”的职业道德课程

“职业道德”主要指保育员在一定的职业道德知识、情感、意志、信念支配下而自觉遵循的行为准则和规范。职业道德的形成关键在于培养学生正确的价值观念,首先是具有正确的职业观,能够坚定职业理想,不断完善职业规划,虚心学习,积极进取;在保育工作中,不断提升服务意识、安全意识和法律意识。其次是具有正确的儿童观,热爱学前儿童,对待学前儿童具有爱心、耐心、细心和责任心。最后是具有正确的保育观,热爱学前儿童保育工作,认识到保育工作的重要价值。目前,大多数中职学前教育专业的课程设置侧重于对学生专业知识和技能等“外显素质”的训练,忽视学生正确的职业观、儿童观、保育观等“内隐素质”的培育。

正确的价值观念是学前教育专业(保育方向)毕业生从事幼儿保育工作所必须具备的,他们与学前儿童的接触极为密切,他们的一言一行所传递出来的价值观念足以影响学前儿童的良好性格和气质的养成。当前,学前教育行业存在部分保育员或幼儿教师谩骂和虐打儿童的恶劣行为,也有消极怠工或玩忽职守等现象。目前,保育员的社会认可度相对较低,工作报酬与工作强度不匹配,因此容易出现职业倦怠感。这种职业倦怠导致了他们在对待工作和工作对象时容易产生消极的态度,这是我们应该重视的。在进行系统化专业培养时,我们应当高度重视保育员的职业道德培养。学校教育要积极向学生介绍职业道德的知识,激发学生热爱保育工作、热爱学前儿童的情感,锻炼学生不怕脏、不怕累的吃苦耐劳的意志品质,坚定为学前教育事业服务的信念。由此,让学生能够对保育对象保持深度的关爱度,对保育这份职业保持高度的忠诚度。

职业道德培养可以通过公共课中的“德育”课程来培养,包括“职业道德与法律”“哲学与人生”等。同时。“职业道德”的培养也可以通过体育锻炼、社区服务、社团活动、假期实习等课外活动来实现。

五、总结

在中职学前教育专业开设保育方向,是解决当前幼儿园保育员整体年龄偏大、学历门槛较低、未经过系统的职前培养等一系列问题的一个关键的切入点。同时这个方向需要配套相应的课程体系才能够真正起到作用,从而体现保教结合的现代教育理念。

中职学前教育专业(保育方向)理应有其专门的课程设计,以区别于传统学前教育专业其他方向的课程设计,从而突出“保育”的优势,并在“保育”的过程中不忘“教育”的要求,从而使这类毕业生走进幼儿园后具备自己独特的专业优势,而不是沦为幼儿教师的一个辅助者。

在中职学前教育专业(保育方向)课程设计之初可以参照社会保育员考试和相关专业指引的要求,尽量与行业要求靠拢;其次听取来自学前教育行业的需求,从而确定保育人才培养规格,并根据人才培养规格选择适合学生的一系列课程。

本文的课程设计主要是从理论角度出发,从一般课程设计中所需要的公共课程、专业课程、选修课程、实训课程来搭配中职学前教育专业(保育方向)课程,希望在课程的学习中使得毕业生具有专业理论水平、专业实践能力、职业忠诚度和幼儿园归属感,同时符合社会、学前教育机构保育人员的一个基本期待。

[1]教育部.幼儿园工作规程(修订)[Z].2016-03.

[2]教育部.幼儿园工作规程(修订)[Z].2016-03.

[3]人力资源和社会保障部.保育员国家职业技能标准[S].2009年修订

[4]广东省教育厅.广东省幼儿园一日活动指引(实行)[Z].2015-12.

[责任编辑:卓影]

On Curriculum System Design for Nursery Governesses of Pre-School Education Major:A Case in a Vocational Middle School in Guangdong

XU Ke-Chun

(Shantou Polytechnic,Shantou Guangdong 515000)

The crisis of talents development for pre-school education major in vocational middle schools has an urgent need to be relieved through reforming.At present,a passable approach is to change the position of developing kindergarten teachers into developing nursery governesses.The present study analyzes the necessity and possibility of this position change.The design of the curriculum system is also provided for this purpose according to related regulation and professional standards,thus ensure the systematic and professional talents development.

pre-school education major;curriculum system;nursery governess

G 610

A

1672-402X(2016)07-0133-08

2016-04-03

许可纯(1988-),女,广东汕头人,教育学硕士,汕头职业技术学院教师。研究方向:职业教育课程。

——基于武汉光谷地区的调查分析