转型期农村80后职业价值观与微治理研究

王来宾

(池州学院管理与法学院,安徽池州 247000)

转型期农村80后职业价值观与微治理研究

王来宾

(池州学院管理与法学院,安徽池州 247000)

近年来,在产业结构调整和乡村微文化的冲击下,传统的职业价值观已不能适应新形势的要求。作为新农村建设的主力军,农村80后应树立正确的职业价值观,为农村的发展提供必要的现代心理基础。作为青年一代,农村80后职业价值观可塑性较强。基于态度改变理论的微治理模式是一种介入途径,其特点在于重视公众参与,以农村80后为核心客户,分析当前农村传统职业价值观的劣性和农村80后需求特点,利益相关者共同治理,推动价值观的现代转变,促进新农村社会价值体系的建设,引导农村经济的可持续发展。

农村80后;职业价值观;微治理

《中国统计年鉴》数据显示,在1980年到1989年之间出生的人约为2.04亿。这2亿多的一代人应该都被称为80后[1]。长期以来,人们大多关注城市80后,研究的重点也多集中于城市80后,而对生活在农村、已经成家的80后鲜有关注,然而他们已经成为农村经济发展的核心力量。

虽同为80后,生活在农村的80后和城市的80后相比,过往经历、生存状态等有着巨大差异。大部分生活在农村的80后业已成家,多育有二个子女,上有老,下有小,承担着巨大的经济压力。他们过早辍学,步入社会——务农或者进城打工,个别人进行自主创业。随着农村土地流转制度的改革,越来越多的农民不再种耕土地,机械化的发展也使得种植所需劳动力变少。和父辈根植于农村不一样,农村80后普遍缺乏种田技术,他们也不愿意务农,其观念、行为趋于城市化。然而由于文化知识水平有限,进城务工者其工作范围被“低端锁定”,一般从事建筑工、快递工、车间工人等基础体力劳动工作。农村80后创业绩效也不容乐观。黄宏磊(2014)对湖北省五乡镇青年农民创业状况进行调查,结果显示,创业率较低,仅27%的青年农民曾经或正在创业。他们虽然具有较强的创业意愿,但缺乏资金支持和创业技能,不具备市场经济风险意识,缺少成本管理、市场营销等企业管理知识,因此创业成功率比较低[2]。

“人过30不学艺”现象在农村较为普遍。按照古人的观点,年龄一旦过了30就不应该再学艺了,而应该用更多精力强固已经创立的基业,包括事业与家庭[3]。当前农村,很多80后对“30不学艺”这个传统说法持赞同观点。在知识时代、信息时代,为什么会有这种现象呢?归根结蒂是农村80后职业价值观不明确,农村社会的巨大变革使得农民职业价值观快速演变。长此以往,可能会成为农村社会不稳定因素,从而滋生社会问题。农村80后是未来农村发展的中坚力量,他们的不稳定有可能导致农村社会秩序混乱,社会形态弥散。因此,当前必须针对农村80后的价值观进行整合,从职业价值观的角度,根据当前中国快速转型的特点,探讨转型期农村80后职业价值观认同危机、发展特点及重构悖论;结合农村80后的特点,利用徽治理促进农村80后职业价值观转变。这对推动农村经济、文明发展,实现农村社会和谐具有重要的理论和现实意义。

一、培育农村80后正确的职业价值观

(一)培育正确的职业价值观是当前服务“三农”面临的重大任务

自从1999年提出“三农问题”以来,三农概念逐步传播开来。2002年12月26日,党中央首次提出,把三农问题列为党的工作重中之重,制定了促进农村经济发展,提高农民收入,改革农村体制的一系列政策,致力于服务三农。由于历史原因,我国农村发展水平、农村生产水平和农民收入都比较低,尽管服务三农已形成较为完善的理论和政策体系,但面对经济发展的新形势,解决三农问题依然存在较大压力。从总体来看,农民是承载三农问题的核心,国家出台的政策、制度的执行、文化的建设等都离不开这一主体——农民。农村80后作为未来农业和农村发展的核心力量,已经在农村建设中展示了他们的影响作用。但在当前经济转型期,就业依然是他们面临的突出问题,当前农民的技术素质、思想道德素质都有待提高。因此,政府及社会组织、社区应思考如何引导农村80后树立正确的职业价值观,这是当前服务三农面临的重大政治任务。

(二)培育农村80后正确职业价值观契合现代管理模式

培育农村80后职业价值观契合新型管理模式——柔性管理和价值观管理。从20世纪50年代之后,以工作为中心的刚性管理逐渐被以人为中心的柔性管理取代。柔性管理理论把管理对象的核心价值观作为管理的重要工具,通过人本化管理,以非强制的方式将倡导的价值观内化为个体内在价值体系,成员自觉遵从组织意志,最终达到个人和组织的共同进步[4]。而从20世纪80年代开始,管理领域开始重视价值观管理。美国管理大师斯蒂芬·P·罗宾斯认为价值观管理是管理者建立、推行组织共享价值观的管理方式[5]。价值观管理的本质就是建构组织价值观,对成员内隐思想进行管理,进而影响其行为的过程。在农村80后职业价值观管理过程中,新时代的农村80后作为一类特殊的社会群体,在文化修养、道德素质方面具有一定的高度,有较强的认知能力和判断能力。柔性管理和价值观管理强调内在的、情感的精神激励,通过合适的方式激发内在价值观的改变,因此运用合理的手段能实现对农村80后价值观的塑造——形成——传播——创新的全过程,从而将倡导的职业价值观在一定环境中传播开来。

二、农村80后职业价值观认同危机原因剖析

(一)农村80后职业价值观认同危机

价值观是建立在自身需求的基础上,对事物重要性认知的观念体系,决定着个体对事物重要性和价值的某种看法,这种看法驱动个体衡量面对事物的轻重缓急。价值观带有个性倾向性,是行为活动的内驱力,在实践中指导个体的思想和行为发展,是个体行为的最为重要的内在影响因素。职业价值观是个体对职业和岗位的总的观念和看法,体现在为社会贡献和实现个体人生价值两个方面[6]。对正确价值观的认同关系到农村80后的思维和行为模式,不仅仅代表着农村社会文化的认同,还关系到农业、农村经济的和谐发展。职业价值观认同危机表现为职业价值观选择过程中,个体表现出的不确定性和选择悖论,对正确的职业价值观持怀疑态度,甚至丧失了社会责任感、自我价值感,自我定位失准,择业态度欠佳,共同体文化身份感丧失。在农村互联网普及的时代,各种各样的信息,包括一些非主流思想,通过各种微媒体充斥到农村80后生活观念中。这种文化在微群体中间瞬时同步,带来了多种价值观的冲突和碰撞,在这种多元多变的微文化中,每个人的观念和行为都在悄然改变着。“心弱则志衰,志衰则不达”,这句话说明了内心力量的根本性和强大性。农村80后的职业价值观认同问题是客观存在的,若其价值追求产生偏移,行为就会越轨,个体行为聚化为群体行为,可能会产生更致命的影响[7]。个体若价值认同出现问题,就如同在荒漠中行走,没有方向标。价值观虽然是看不到、摸不着的微小抽象存在,但“小者大之渐,微者著之萌”,如若不能从根本上树立信念、找准方向,及时扭转价值观认同现状,日后必将祸流滔天。因此,农村80后的职业价值观认同危机应当引起我们的高度重视。

(二)农村80后职业价值观认同危机的来源

1.国内经济转型带来的压力

作为新生代的代表,农村出生的80后,一部分通过高等教育走出农村,成为城市发展建设的核心力量,身份和社会地位由农村转为城市的白领阶层或蓝领技术知识工作者;另一部分就是由于各种原因留于农村继续生活的,帮助父母承担农作物种植,农闲时期外出打工,从事建筑、车间等临时性工作,鲜有企业对他们进行针对性培训,导致他们一直处在职业“低端选择”的窘境。一直以来,来自于中西部地区的农村80后在东部劳动力市场占据很大比例,很多农村因此成为留守村,大部分的家庭仅有爷爷奶奶和孩子在家,人口流动趋势明显[8]。随着各行各业国内外竞争环境的变化,传统以劳动密集型取得竞争优势的企业已经不能适应这种变化,经济结构、企业发展战略和策略不断调整,要求企业不再需要较多数量的外出劳务人员,而是需有较高素质的员工。知识、技术,甚至心理素质的欠缺,使得这部分农村80后和劳动力市场逐渐脱钩。伴随着西部大开发和东西部的产业转移,很多产业转移示范区纷纷建立,但在这样的转型期,很多示范区的企业还不成熟,导致外出务工人员既在城里失业,也无法在农村周边找到合适的工作。

2.“30不学艺”传统观念的影响

古话说“年过三十不学艺”,这个“艺”是指早年间养家糊口的手艺,比如戏子、术士、木匠、厨子等。过去没有职业教育,没有再就业培训,而且传统技艺讲究师傅言传心授,手手相传,加上徒弟的天资禀赋,还要日积月累,才能“技止此尔,唯熟也”。30岁以前是学艺的高峰期,以后逐渐不行。过去人均寿命短,所以有“三十而立,四十而不惑”的说法。三十、四十在过去是指社会中坚力量的年龄,这个年龄应该是独当一面的年龄,不再应该把时间全用在学新技能上,能把已有技能发挥得更好才是关键。还有另外一个观点认为,人过三十不学艺,古人本意其实是激励年轻人抓紧时间做出事业,用“反义”来说“正意”,以此激发年轻人知道珍惜时间,奋发向上。

尽管这句古语在现代人看来不合时宜,但还是有不少农村青年非常认同这种观点,甚至把这句话当作口头禅。究其原因,可以从几个方面分析。第一,深受祖父辈的熏陶。根据很多社会研究学者的观点,80后普遍以“自我、情绪化、颠覆性”为标志[9],但很多农村80后从小就生活在农村广大而深厚的家族伦理、观念网络里,祖父辈的观念潜移默化地影响着他们,他们在面临重大抉择、思考人生方向问题时,父母、家族的观念自然地被纳入个人未来生活的规划中。第二,受身边各种微群体观念的渗透。相对于城市80后所处的松散、独立的环境,农村80后在狭小的生活环境中,更易形成各种不同的“非正式组织”。这种微群体可以在短期内形成独特的微文化,从而影响每一个非正式组织的成员。一旦群体内某个成员坚信“年过三十不学艺”的观点,其他成员即使开始反对这种观点,但为了维护成员的共同价值观,也可能慢慢改变自己的观念。第三,个人的不思进取是主要内因。前面两个原因都是外在因素,而自动自发的去学艺才是根本因素。尽管很多农村80后学过一些基础知识,他们在学手艺、接触新技术、新思想、领会新政策都会快于他们的父辈,而且是整个家庭的顶梁柱,承担较多责任,但他们身上缺乏积极进取的意识,以年龄增大、记忆力衰退和学习无用论为借口,或者碍于脸面,不愿意向他人请教,觉得拉关系或者找熟人比学艺更有价值。事实上,不管是从人脑智力发展的角度,还是从学习曲线理论来看,“人过三十不学艺”这句话在现在看来都是没有道理的。在知识经济时代,知识和技术是核心竞争力,如果仅停留在自我满足或为自己的不思进取找借口,很快就会被环境淘汰。

3.闲暇时间的威胁

闲暇时间是劳动时间之余个人可支配的自由时间。按照经济学的观点,时间作为一种重要生活资源,可以充分利用,提高其经济价值[10]。近年来,越来越多的进城务工人员返乡务农,农间作业的时间似乎充斥了他们的全部时间,而农业机械化的普及赋予他们更多的闲暇时间。“闲能闲出病”。作为显性剩余劳动力,大部分农村80后不知道如何正确利用闲暇时间。打牌和闲聊是他们主要的闲暇活动,前者占据了大部分的闲暇时间,而且多和金钱挂钩。相对于年长者,80后在打牌过程中涉及的资金量更大。这是农村80后闲暇时间的重要威胁之一。众所周知,如果没有较强的自制力,虽是小赌,也可能深陷其中,最终可能对整个家庭的和谐造成威胁。威胁背后也存在发展的契机。事实上,大部分的农村80后对自己闲暇时间的支配很不满意,但教育、知识、经验和能力的缺乏,使得他们对闲暇时间的支配无所适从。他们一样渴望被尊重,在一项事业中做出成绩,做子女的榜样,因此,教会他们如何支配闲暇时间和提供更多闲暇活动可以消除可能存在的威胁。其实,个体的综合素质和文化程度决定着闲暇活动的质量[11]。对于农村80后,文化程度短期内难以改变,但价值观、技能和兴趣可以改善,通过“自上而下”的大力宣传和引导,营造良好的物质环境和人文环境,提高人们的“享受”能力。

三、对农村80后职业价值观实施微治理

(一)职业价值观是可以改变的

职业价值观是个体对职业的认识和态度,主要表现在职业选择上,对职业目标的明确和追求。职业价值观认为职业期望决定工作态度,从而影响个人的工作绩效,从长远来看,影响个人的职业生涯发展。一般情况下,人们的职业价值观具有相对稳定和持久的特性,但是,随着人们所处环境的改变,个人的人生观和世界观的改变,原来坚持的职业价值观也会随之改变。美国心理学家霍夫兰德认为,个人态度的改变是一个信息交流的过程,通过外部刺激,包括说服者、信息和有效情境,个体学习信息,有效的信息可以促使个人产生情感迁移,减少反驳,从而改变个人原有的态度[12]。

无论是进城务工还是留守农村,农村80后对自身能力认知普遍不足,缺乏自身优势和劣势分析,对社会需求了解不够;由于个人所处的环境、社会地位和文化素养的不同,他们的人生观和世界观也存在一些误区,比如对金钱过度追求、愤青,思想上过于传统。和很多城市80后一样,农村80后成长于一个复杂变化的年代,有着自己的理想和目标,向往美好的生活,敢想敢干,在新农村建设中发挥着越来越大的作用,尽管他们目前还存在着这样那样的问题,但他们代表了整个中国未来农民的发展趋势。尽管在转型期,很多农村80后受到各种不利信息的干扰,个人的职业价值观动摇了,变得不再努力,不想学习,甚至自甘堕落,但这些只是暂时的,他们的内心依然种着“勤奋”的种子,希望成为被人尊重的独立的人,能够靠自己的劳动和智慧创造价值,有个志同道合的对象和温馨的家庭。因此,应对农村80后的人生观和世界观加以引导,相信他们会度过这个价值观阴霾期,迎来希望的明天。

(二)非正式组织微传播提供信息传递渠道

作为一种刚刚兴起的主流传播方式,微传播通过各种主流平台,以去中心化的方式多层裂变,即时传递多样化的碎片信息,在反权威的基础上融入自我表达,反映出个人需求和社会认知[13]。微传播的渠道很多,主流的一般包括微博、微信、QQ等。微传播以更加精确的信息传播,丰富了社会交流模式,也为公共信息传递提供了创新方式。但恰恰是这种即时碎片信息的快速互动传播,使得不良信息产生的负能量也能快速蔓延和渗透。尽管网络用户逐步走向成熟,网络监管制度不断完善,舆论场不断发展,但微传播渠道中情绪化、非理性、偏激等还是要经历较长时间才能趋于中和。在这个中和过程中,主流媒体和主流声音就显得十分重要了。

在社会发展变迁和网络文化的熏陶下,很多地方农村80后正在以特有的形式形成青年自组织。和企业中存在的非正式组织一样,这种农村80后自发形成的非正式组织多以网络、休闲为主题,在相对松散、没有正式的环境中开展交流和自我消遣。虽没有正式的组织结构和制度,但经过长期的互动沟通,会自然地产生组织的“头头”,并且形成自身特有的规范和准则。非正式组织能够反映出正式组织的文化特征。在当前社会经济转型期,农村80后处在职业选择的瓶颈期。在这一关键阶段,有些人持着“人过30不学艺”的态度,拒绝改变。这种不正确的职业价值观会在非正式组织中蔓延,并借助微传播渠道滋生开来。同样地,也可以通过不同的渠道,和非正式组织“领导”合作或者内部公关,引导构建积极型的非正式组织。因此,非正式组织微传播为农村80后职业价值观危机治理提供了理想的信息传递渠道。

(三)农村80后职业价值观危机应对方法——微治理

微治理源于社区自治实践,强调以小事促进大事,以生活为实践平台,以社区居民为主体,实行全社区居民参与的社区治理模式。和传统社会治理不同的是,微治理模式中,政府和社区管理者不再是社区管理的唯一主体,自上而下的管理方式将被打破,取而代之的是社区自治,在参与和日常居民生活中逐渐形成良好的社区文化。社区“微治理”实践的效果主要体现在唤起普通居民的参与治理意识、培育良好的社区文化、培养良好居民行为习惯等方面[14]。

农村80后职业价值观危机处理同样可以采用微治理模式。其原因可以从以下几个方面进行分析。其一,在素质冰山模型中,价值观是属于隐藏在冰山之下的那部分,所以,从外在表象来看,职业价值观可以体现出它的“微”性质,从而可以借助这种“微”性质,实施“微项目”,通过“微行动”改变大观念。其二,如前所述,农村80后群体中存在非正式组织——“微组织”,可以引导这些组织开展自治,多元举措共推价值观的转变。其三,农村80后作为新生代群体,对新鲜事物接受程度高,可以建立网格化治理“微平台”,引导青年农民参与互动平台,在参与中改变自己。其四,根据马斯洛的需要层次理论,农村80后有强烈的自我实现需要,可以借助“微激励”,激发每个农村80后的潜力,在他们的职业生涯发展过程中,由环境驱动的被动改变,到自我驱动的主动出击。

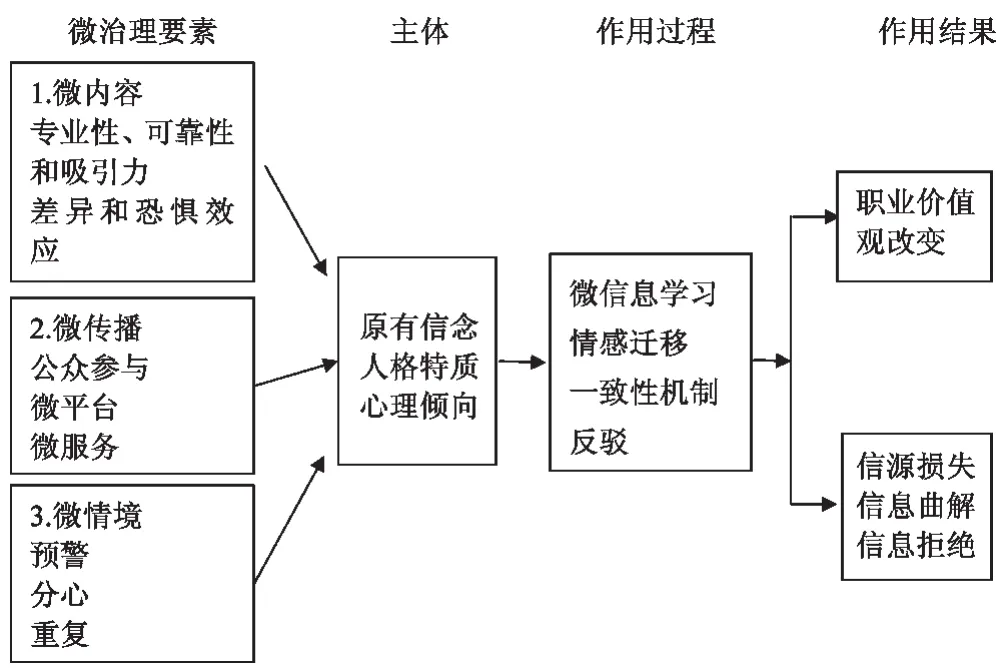

图1 基于Hovland和Sears的说服理论的职业价值观微治理模型

四、微治理模式——客户导向视角

(一)职业价值观微治理作用机理和目标定位

1.职业价值观微治理作用机理

机理是指事物变化的理由与道理。职业价值观的改变借助于外部刺激的作用,微治理模式中的内容、传播和作用过程如何影响职业价值观,这里利用Hovland和Sears的说服模型来展示其中的作用机理[15](见图1)。

从图1的模型分析可以看出,微内容、微传播和微情境构成职业价值观微治理三个基本要素,三大要素共同作用于个体;个体的卷入程度、免疫力、人格特质和自尊会影响对要素的接纳;在价值观改变过程中,个体通过微信息学习,发生情感迁移。在情感迁移过程中,一致性机制发生作用,个体可能反驳接收到的信息,曲解、贬低信源或者拒绝信息,从而拒绝改变原有的价值观。若在反驳过程中受到其他干扰,降低反驳效应,那么信息的学习就会引起个体价值观的改变。

在职业价值观微治理模型中,微内容作为首要要素,深刻影响农村80后职业价值观。在农村草根阶层衍生的微语言,比如“30不学艺”,冲击了农村80后的责任感和对传统文化的认同,无意义的微活动占据了大部分的闲暇时间,导致一些农村80后缺乏主流价值观认知。微传播和微社交平台也加剧了农村80后职业价值观负能量的渲染,比如一些创业失败的案例被人为夸大,严重影响其他人对相关行业创业的积极性;或者某个人因为赌博赢了几十万,其他人可能经不起金钱的诱惑投入其中;有些错误的观念,如“教育无用论”等观念会通过小道消息或者微传播形成网络舆情,对处在价值观转变期的农村80后造成极大的困扰。伴随着各种微组织的兴起,组织内容强烈的向心力和特有的文化,使得大规模改变农村80后的职业价值观变得更加困难,尤其是针对从未走出农村的那部分80后,他们对社会的认知、观念和自我认知局限性较大,要培育共同的职业价值观认同无疑更难。另外,外部的微情境也在影响着农村80后的职业价值观认同。即使在农村,各种微文化思潮汹涌而入,比如功利主义、拜金主义。不良的享乐主义和消费主义价值倾向,使得农村80后的人生目标、家庭责任感、创业激情等通通迷失,有些人甚至丧失了自尊,迷失于赌博游戏中,全然不顾人际社交和家庭危机[16]。

考虑到个人因素和职业价值观转变过程,这里提出客户导向视角的农村80后职业价值观微治理的策略和方法,利用系统化的思想,从“输入——转化——输出”的角度,构建以农村80后为客户、政府为主导、其他社会成员参与的“三位一体”总体系。

2.以客户导向的微治理目标定位

客户导向以满足顾客需求为出发点,注重顾客的行为、偏好的调查分析,重视产品和服务、营销手段创新,动态满足顾客需求。Sears的说服模型中的四因素中,说服对象处于核心地位,说服者的选择、说服信息和说服情境都要考虑到被说服对象的特征,比如卷入程度、性格等。对于农村80后这一复杂群体,其人格特质、个人信念和个人心理倾向各不相同,很难找到某一种可以适用所有人的做法。因此,从客户需求的角度,职业价值观微治理需要从农村80后信息需求调查出发,分析“心理——行为——结果”特征以及发展过程中的影响因素。未来的微治理目标是建立以农村80后为核心的普惠激励体系与个别指导相结合的综合治理机制,多方位的信息输入,共同影响农村80后职业价值观。

(二)职业价值观微治理实践具体设计

1.“微内容”设计

态度改变理论中,具备高度专业性、可靠性和足够的吸引力信息来源更具有说服性。大部分的经验可能告诉我们政府机构是信息来源的最佳选择,但从文化和价值观的内生性以及实践来看,80后自身以及围绕在他们身边的人们才是最适合的信息源。这些身边的人包括父母老人、创业成功典范和微组织领导。政府机构作为幕后指导,组织和推动农村80后职业价值观改善[17]。

(1)微信息。个人的价值观受周围环境的影响,尤其是受上一代人的观念的影响。在微信息设计中,要注重信息的内容和形式。内容上倾向于对父母和老人的价值观评价,细致描述当今的社会变迁和社会需求的改变;形式上运用通俗易懂的文字和画面,渲染出不正确的价值观对子女的不利影响,制作宣传册或宣传墙,使信息传递到每一个家庭。相信每一个爱孩子的父母和老人都会接受适当的建议。

(2)微榜样。每个地方都有成功的创业典范,他们以身示范传递的信息可靠性较高,成功的创业经验赋予他们较强的实践专业性。对于待业或者创业失败的农村80后,“微榜样”的树立可以提高说服信息的差异效果,促使他们改变原有观念。随着经济区域化和农村产业集群的发展,可以利用一个地区的自然资源和区域优势,带动一部分有创业意愿的农村80后开展多渠道帮扶活动,形成带有地方特色的创业文化。

(3)微活动。自身的意愿是影响个人职业价值观的重要因素。社区主导开展一些微活动,有利于农村80后职业价值观的改变。其中一个被实践验证有效的活动就是“争做合格家长”。近年来,各级妇联、教育局和社区纷纷联合举办“争做合格家长”的家庭教育讲座,目的是让家长树立正确的价值观,营造良好的家庭氛围,同时教育孩子如何学习和生活,学会如何做人。皮格马利翁效应(Pygmalion Effect)显示人们会对某种情境下的期望产生知觉,并试图适应这一期望。合格家长体现在多个方面,其中重要的一项就是职业价值观:职业选择和职业目标。通过这样的微活动,赋予每个家长责任和承担,对价值观偏离越多的家长赋予更高的目标,利用精神激励的方法,促使家长不再游手好闲和自暴自弃,远离赌场,认真思考自己和家庭的未来,以身作则,为孩子做好榜样。良好的价值观会因此代代相传,从而影响整个农村传统的职业价值观体系。

(4)微组织领导。微治理模型中要求沟通的信息来源具有较高的可信度和吸引力,其中吸引力主要体现在沟通来源具有信息接受者欣赏的品质特征,以及双方的相似程度。农村80后形成的微组织中的领导则具备较高的可信度和吸引力。正式组织的领袖以其特有的个人魅力直接影响着非正式组织的内部文化,影响其成员的态度和行为,因此,可以采用个别引导的方式加强和这些微组织领导的培训和沟通,引导他们树立正确的职业价值观。此外,可以建立不同微组织之间的沟通平台,尤其是“危险型”微组织和“积极型”微组织之间的沟通和信息共享。

2.“微传播”设计

(1)公众参与的微传播。党的十八届三中全会提出了国家文化治理能力现代化的目标,标志着文化环境从“管理”到“治理”的演变。台湾社会研究学家王志弘指出,由于社会体系的复杂整合性和社会发展的多维控制性,社会治理从来不总是国家责任,而是涉及不同的国家和非国家行动者。现代治理理论认为,公共事务的“善治”不仅仅强调政府和市场的作用,应更加重视社会力量的支持,由利益相关方共同治理。在农村80后职业价值观微治理过程中,重点是构建需求导向的公众参与的激励机制。对处在微时代环境中的人们,设计大众愿意主动人际传播的信息,在传递有趣知识信息的同时,分享农村80后职业成功者的经验。

(2)平民化的微平台。信息时代,城市居民在享受信息化带来的丰富生活,大部分的农村地区信息化运用发展却比较缓慢,从地方政府电子政务到社区管理系统,基本处于建设空白。因此,要提高农村地区信息传播能力,构建基于基层社区的公众服务平台,包括社区APP、微网站、微信公众号,用户尽量覆盖社区所有居民,通过平台及时发布各类身边发生的、城市综合需求等信息[18]。

(3)用户体验的微服务。政府是公共服务的供应方,服务对象是公众。在公众需求为导向的微治理模式中,政府提供的公共服务要考虑到公众的想法。基于用户体验的微公共服务是未来社会治理的发展方向。目前,农村80后面临的职业选择存在诸多障碍,主要表现在信息障碍、知识和技能障碍、资金障碍和制度障碍。针对这些障碍,政府可以主导开展信息平台建设、技术培训和农村发展金融支持以及其他相关制度的制定。这些工作的开展首先是基于用户需求的,在用户体验的基础上不断发展和完善。

3.“微情境”设计

(1)对立观念的优势。对立观念的特征影响个体现有观念的改变,越是接近主流文化,对立观念就越具有说服性。活到老,学到老;“人过30不学艺”的观念已经不合时宜。社会需求要求农村80后做好人生长期职业生涯规划,针对自身劣势,取长补短,使自身的职业生命之花重新绽放。因此,做好宣传工作,倡导主流观念,营造积极向上的文化情境,不仅是要传递观念,更要使观念深入人心,改变人们传统的职业价值观念。

(2)分心效用:闲暇时间活动丰富化。传统的农民业余时间活动呈现同质化、单调化、封闭化和保守化。随着农村经济的发展和科学技术的进步,农民的闲暇时间和空间扩大,闲暇活动趋于丰富。很多地方建立了农村集镇文化中心,成立了农民乐队、武术队和体育队等民间组织,但这些文化活动的受众较少,大部分的农村80后的闲暇时间活动还是比较单一。从客户导向的角度思考,农村80后的闲暇活动需求到底是什么?首先,从文化需求上,可以建立具有地方特色的农村文化礼堂,在弘扬传统文化的同时,提高个人的精神素养;其次,从知识和技能需求上,大部分的农村青年也想在闲暇时间提高自身的知识素质,特别是创业方面的知识和技能,比如农村电子商务、家庭教育方法、投资理财等;再次,从信息需求上,建立专门的信息共享平台,在这个平台上,不仅可以相互交流,还能够获取到大量的实用信息。

(3)破除思维定势。不断强化的情境能够促进个人态度的改变,这是信息强化的结果。一般情况下,信息重复频率和说服效果呈倒U型曲线关系。在实践中需要构建一种自上而下、由外及内的强化情境,前期由各级政府主导加大宣传重复力度,后期经由身边的朋友、亲人不定期的重复提醒,强化前期的宣传效果,慢慢地改变农村80后自身思维定势。

五、结论

美国社会心理学家英格尔斯提出“传统人”和“现代人”的概念。他认为,被传统意识控制的国民心理和精神,严重阻碍了经济和社会的发展。如果一个国家及其国民缺乏赋予这些制度以真实生命力的现代心理基础,“传统人”还未从心理、态度和行为上向“现代人”转变,即使有完善的现代制度,执行制度的结果必然是失败或畸形发展[19]。随着我国加快“三农”建设的步伐,农业现代化、农村经济和农民生活水平得到了翻天覆地的变化,但不可否认的事实是,生活在农村的人们依旧未摆脱传统的生活方式,观念保守落后。农村80后作为未来农村建设的主力军,必须要改变原有的生活方式,积极树立正确的时代价值观,特别是职业价值观,为现代农村的发展提供必要的现代心理基础。

职业价值观微治理的特点在于重视公众参与,以农村80后为核心客户,构建基于心理和行为需求的激励机制。农村80后的职业价值观呈现复杂、紊乱和多变性,但可塑性较强。基于态度改变理论的微治理模式是一种介入途径,应当充分认识当前农村传统职业价值观的劣性和农村80后需求特点,多个角度共同治理,推动由传统到现代的转变,促进新农村社会价值体系的规范建设和农村经济的可持续发展。

[1]李伟峰.社会对农村80后的七个误读[J].大庆社会科学,2007(2):83-88.

[2]黄宏磊.农村青年创业的现状与对策研究——基于湖北五乡镇的实证调查[J].武汉理工大学学报(社会科学版),2014(6):1034-1038.

[3]水勇.人过30不学艺[J].企业文化,1998(5):34-35.

[4]胡宁,张鑫.价值观管理基础理论研究述评[J].道德与文明,2007(4):94-97.

[5]陈晨.中小学价值观管理模式建构研究[D].杭州师范大学,2015:10.

[6]凤四海,罗小涛.当代中国大学生职业价值观测查与分析[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2012(10):218-220.

[7]林岩.分化与整合:社会转型下农民价值观变迁及其当代重构[J].学术论坛,2014(11):5-10.

[8]赵丰.聚焦80后[M].武汉:湖北教育出版社,2008.

[9]姚树义.不要忘记还有一群农村“80后”[N].中国青年报,2006-12-14.

[10]田翠琴,齐心.农民闲暇[M].北京:社会科学文献出版社,2005.

[11]郑全全,赵立.当代农民职业价值观及其影响因素研究[J].应用心理学,2006(1):51-56.

[12]黄芸.我国“80后”员工职业价值观分类研究[D].东北师范大学,2013.

[13]张文树,练庆伟.冲突与重塑:新时期农村青年价值观建设的实证分析[J].青年探索,2007(1):11-13.

[14]民政部政策研究中心.福建厦门市海沧区:社区“微治理”[EB/OL].[2014-02-26].http://news.xinhuanet.com/yuqing/2014-02/26/c_126195566.htm.

[15]戴维·迈尔斯.社会心理学(第8版)[M].北京:人民邮电出版社,2006.

[16]唐平秋.微文化背景下大学生社会主义核心价值观认同危机及治理路径[J].探索,2015(1):141-144.

[17]黄艳,郝燕.上海城市化进程中近郊农村青年职业价值观研究——以宝山区为例[J].上海农村经济,2012(12):15-18.

[18]姚冰,彭振芳,郭冬岩.新媒体环境对农村青年群体价值观的影响及对策[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2014(1):97-100.

[19]钱海婷.论传统民俗在现代农村农民价值观建设中的作用发挥[J].人文杂志,2015(4):125-128.

[责任编辑:刘昱]

Research on the Vocational Values and Micro-governance of Rural Young Generation Born in 1980's

WANG Lai-bin

(Chizhou University,Chizhou Anhui 247000)

In recent years,under the impact of the adjustment of industrial structure and rural micro-culture,traditional vocational values cannot meet the needs of the new situation.As the mainstay of the new rural construction,rural young people born in 1980's should set up the right vocational values,psychologically preparing for the rural development.As a young generation,they have high potential to develop their vocational values.Micro-governance mode based on attitude change theory is a means of intervention,characterized by emphasis on public participation,taking rural people born in 1980's as the core subjects.The issues of traditional vocational values in rural area and needs of this group of young people are also analyzed.The study suggests that stakeholders co-governance can promote the modern transformation of the values,and improve the construction of new rural social value system,thus guide the sustainable development of rural economy.

rural people born in 1980's;vocational values;micro-governance

F 323.6;D 422.7

A

1672-402X(2016)07-0056-08

2016-04-02

国家社科基金2014年青年规划项目“现代化转型期价值冲突与社会主义核心价值观建设研究”(项目主持人:张溢木;项目编号:14czx046)阶段成果。

王来宾(1979-),男,河南项城人,管理学硕士,池州学院讲师。研究方向:人力资源管理。