论现代“权利主体”的生成与塑造

贾永健

(河南大学 法学院,河南 开封 475001)

论现代“权利主体”的生成与塑造

贾永健

(河南大学 法学院,河南 开封 475001)

摘要:个人是现代“权利”及“人权”概念的首要主体,其生成和塑造进程早在中世纪基督教思想中就已经启动,到近代启蒙时期获得快速推进,并在古典自然法学中获得了圆满终结。古典自然法学以其“自然状态”理论,全方位塑造了现代“权利主体”——独立自主而充满理性的个人,为“权利”观念的形成奠定坚实基础。

关键词:古典自然法学;权利主体;自然状态;个人

形成现代“权利”概念,需要具备两个基本条件:一是作为权利主体的个人诞生和突起;二是作为权利内容的人欲(利益)成为可追求的正当目的。经过长期的思想积累,到了近代启蒙运动时期,这两个条件都获得了充分论证。特别是作为权利主体的“个人”,终于在古典自然法学得以塑造生成,为现代权利及人权概念的生成奠定了前提性基础。

在古代自然正义论或中世纪神义论(theodicy)下,人都处于一个宏大的宇宙等级体系中,不仅要服从形而上学的自然或上帝的理性法则,在经验世界中也当服从国家统治权力,人的主体性备受压制,作为权利主体的独立个人无从形成。对近代的西方人来说,彻底解放人,就是要去掉束缚在人身上的三重枷锁:自然——上帝——国家。

从思想史的发展历程来看,个人是伴随“人”的突起或解放进程而诞生的。而人的解放,则是一个长期的宏大历史过程,其思想史上的明显起点可以追溯到是一场发生在中世纪晚期14世纪意大利的文艺复兴(The Renaissance,意大利语:Rinascimento,由ri-“重新”和nascere“出生”构成)运动。但之前最迟中世纪的法律思想,就已经为该历史进程积下许多有益的思想基础。

一、阿奎那:贬低“自然”,抬高“人”

在中世纪托马斯·阿奎那的自然法理论中,自古希腊亚里士多德开始就一直作为古代西方主流正义思想的自然正义论,就被施以了根本上的改造,从而使得自然正义思想发生重大变革。第一,“人与自然”关系发生了重大变化:“自然”被降低为与人一样的上帝造物,而“人”则被上帝选作自然万物的统治者,因为人是唯一模仿神之形象和样式并且唯一有理性的造物,而自然则是由无智和无知的万物构成。阿奎那依据智力和知识把人及自然万物分为三个等级类别,其中,人是唯一有智力的,是最高级;动物完全没有智力,但有些知识,处于次级;植物及其他一切物都既无智也无知,处于最低级。“人具有某种程度的智力,天意要使根本缺乏智力的禽兽服从人的支配。所以神说,‘我们要照着我们的形象、按照我们的样式造人’——这是就他们的智力方面而言——‘使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地’(《创世纪》,第一章,第二十六节)。禽兽虽然没有智慧,却还有点懂事,因而天意就把它们安排在植物和其他一切无知识的东西之上。所以,神说:‘看哪,我将遍地上一切结种子的菜蔬和一切树上所结有核的果子,全赐给你们作食物,并且也赐给地上的走兽作食物’(《创世纪》,第一章,第二十九至三十节)。至于那些完全无知的东西,则只要一种东西的产生效果的能力比较大,它就比另一种东西优越。”[1]97-98第二,对“自然法”含义作了颠覆性改造:自然法不再来源于自然,而是来源于体现神之理性的永恒法,是作为理性造物的人对永恒法的分有。“这种理性动物之参与永恒法,就叫做自然法。所以,显然可以看出,自然法不外乎是永恒法对理性动物的关系”[1]107。其本质上是人所专有的自然理性,“我们赖以辨别善恶的自然理性之光、即自然法,不外乎是神的荣光在我们身上留下的痕迹”。[1]107因此,登特列夫批注这句话时提醒读者:这里“第一个值得注意的是他把自然法视为人之尊严和能力之表现。”[2]43换言之,自然地位下降,自然低于了人,它不仅是被动受主体作用的客体和对象(是上帝的造物,人管理和享用的对象),而且是没有了理智和心灵的无智无知之事物群体;同时,人的地位上升,人高于自然,是自然的管理者和享用者,因为“在所有的‘造物’之中,人是唯一受命在知性上与行动上去参与宇宙之理性层面者。他受命作出此参与,因为他有理性的天性。理性是人的本质,是助成他的伟大的神圣火花。”“人被认为具有一个独一无二的地位——他即是上帝的从属,又是他的合作者。”所以,登特列夫认为,阿奎那的自然正义论可“被极其恰当地形容为‘基督教人文主义’”。[2]44阿奎那的这一降一升,开启了“自然”被客体化、对象化的贬降历史,与此伴随的是人之主体地位的突起。

把“自然”作为人之理性的认识对象,是始于古希腊早期的悠久自然哲学传统,而且这种自然哲学正是古代自然法思想的哲学基础。到了神权统治的中世纪,经院哲学体系“并不排除对自然的认识,但这种认识一开始就被限制在固定的圈子里”。卡尔西解释这种经院哲学对“认识自然的限制”说:“认识‘自然’就等于认识被创物。说它是认识,只不过是说它能认识有限的、被创的、依附的存在。这种认识的全部内容,仅仅是有限的感觉对象而已。因此这种认识在主观和客观两个方面都受到限制。”[3]36这种人类理性认识自然得来的知识体系,就是与“神恩王国”向对的“自然王国”。但“神恩王国并不否定自然王国……‘神恩并不否定自然,而是使之完美’(gratia naturam non tollit, sed perficit)”。[3]37“这是因为‘自然之光’不再包含任何现实真理;它已昏暗不明,并且不能凭自身的努力恢复光明”。“与其说‘自然’是一堆既定对象,不如说它是知识的‘视野’,知识所及的实在的视野。……通过感知,并辅之以逻辑判断和逻辑推理以及悟性的运用,我就能认识自然王国。”[3]36-37由此,中世纪神学自然观又增加了一个内容:自然从古希腊的自主自足的真理之源和正确(right)之根据,降为了不自足的源于人类理性“知识视野”。上帝(理性与启示)取代了自然是唯一的真理之源和正确、正当、正义的最终根据。因此,中世纪的正义论实为一种神义论(theodicy)。

在经院哲学的承认和鼓励下,人类认识自然的一贯目的,乃是在自然规律中找到自然中的神性的迹象,从而证明上帝的伟大和全能。所以,在神权统治下的中世纪,关于自然的认识和知识获得了稳定甚至快速的发展。到文艺复兴时期,以哥白尼、布鲁诺、开普勒、伽利略、斯宾诺莎、牛顿、莱布尼茨等为代表的自然探索者,依凭人类的理性,不仅在认识自然规律方面取得的巨大成就,更形成了或者创立了一套独立于上帝启示之外的真理体系——自然科学和新自然哲学,甚至基本确立了影响至今的“科学=真理”先在观念或者迷信。柯林伍德这样评论近代以来现代人对该观念的迷信:“这门新的物理学被公认为人类智慧真实可靠的结晶,可能是自希腊人发明了数学以来人类历史上最伟大最可靠的进步。如同柏拉图时期的希腊哲学最为重视数学,并视之为既定的事实,因而不问它是否可能,而问它如何成为可能的一样,十七世纪以来的现代哲学把把重视物理学作为它的首要任务,承认由伽利略、牛顿和他们的继承者直到爱因斯坦为人类所获得的知识是真实的知识,不问这个量的物质世界是否可知,而是问它为什么可知。”[4]123

更为关键的是,这种新自然哲学彻底将自然贬降为了“一个僵死的物质世界,范围上无限且到处充满了运动,但全然没有质的根本区别,并由普遍而纯粹量的力所驱动”[4]123。这样,“人们用一把干草杈子驱逐了自然”。[5]206“自然被贬低为纯粹的感觉材料或质料,它的所有形式和法则都是人的创造;‘人为自然立法’(康德),而不是自然为人立法”。[6]257遭受驱逐和贬降的自然再也无力更无资格作为超越于人之上的正义根据,古希腊时期形成的“目的论自然和宇宙观到17世纪便决定性地为机械论的自然和宇宙观所取代”。[6]23

17世纪的英国诗人德莱顿(1631-1700)的一个作品就充分表达了当时人的自然观念或者人在自然面前如上帝般的主人姿态:

从和谐的氛围中,//从天堂般和谐氛围中,//这一世界的图景开始了://当自然在麋集着的不协调的原子下匍匐着,//当它无力抬起它的头颅,//一个悦耳的声音从高处飘临://起来吧,你是一个生命。//于是,寒冷、温热、潮湿、干旱//催促着生命按照音乐的节律向前发展。//从和谐的氛围中,//从天堂般的和谐氛围中,//这一世界的图景开始了://从和谐到和谐,//它踏着每一个音符,//走完了通向人类的美满历程。——德莱顿(1687)[7]77

古今自然观的取代和替换为后来启蒙时期正义论的古今转换铺垫了前提条件,启蒙思想大师孟德斯鸠在其大著《论法的精神》开篇就首先肯定了现代的自然观:“我们的世界是由物质的运动形成的,并且是没有智能的东西,但是它却永恒地生存着。所以它的运动必定有不变的规律。”[8]1以此“运动的自然观”为基础,霍布斯受伽利略运动学理论影响,将自然正义论改造成为“运动权利论”,建立起作为真正政治科学(scientia civilis)的“政治物理学”(Staatphyzik)。所以斯特劳斯就说:“现代自然科学、非目的论的自然科学崛起了,从而摧毁了传统自然正义论的基础。”[5]169

总之,通过对自然的不断“贬低”,从中世纪的阿奎那自然法思想到近代启蒙运动的古典自然法思想,完全颠覆和改变了古希腊以来的“自然法”含义。“自然法”之作为权威根据的“自然”,其实质内容从丰富而宏大的“包含整个宇宙并具有理性和目的的生命机体”,变换为单薄纯粹的“人之理性”,直至“人自身”。换言之,到近代,“人”已经取代“自然”,成为“自然法”的根据。近代自然法,本质已非“自然”法,而是“人”法。

二、启蒙运动:驱逐“上帝”,凸显“人”

阿奎那认为,自然法是作为理性动物的人对上帝永恒法的分有,即是人之理性与上帝理性的结合。那么到近代,“自然法”若要成为纯粹的源自“人”的法,就必须消解“上帝”这个障碍。故而,人追求解放的步伐,踏过“自然”之门槛后,接着就指向了驱逐上帝的目标。

(一)近代自然科学:人彻底征服自然

近代自然科学延续阿奎那的指向,以自然为征服和控制对象,发展突飞猛进,终以摧枯拉朽之势解构和贬降了自然。由此,人之理性的巨大能力让人获得了空前的自信,因为人通过理性发现了一套不同于上帝启示真理的新真理体系——自然真理。

卡西尔就认为这主要是伽利略的功劳:“教会不能容忍的、威胁教会的真正基础的,乃是伽利略宣告的新的真理概念。与启示的真理一起,现在出现了一种独立的、新奇的自然真理。……它不以《圣经》中的证据或传统为依据,而是我们时时可以看见的。但是……单纯字词不能表达自然真理;唯有数学构图、图形和数字,才能恰当地表达自然真理。《圣经》中的启示决不可能这样鲜明、清晰和精确,因为字词本身总是多义的、含混的,可以有各种各样的解释。……反之,在自然中,宇宙的整个计划是以其不可分割、不可移易的统一性呈现在我们面前的,它显然是在等待人类理智去认识它、表述它。”[3]39-40自然真理之所以是唯人所能认识的不同于启示的真理,原因如伽利略指出的那样“它是用数学语言写成的,字母是三角形、圆以及其他几何图形,没有这些,人类将一个字也读不懂”。[4]113

伽利略所发现的“自然真理”是如此悖逆“启示真理”,以致惨遭宗教法庭刑讯而被迫忏悔道:

我跪在尊敬的西班牙宗教法庭庭长面前。我抚摸着《福音书》保证,我相信并将始终相信教会所承认的和教导的东西都是真理。我奉神圣的宗教法庭之令,不再相信也不再传授地球运动而太阳静止的虚妄理论,因为这违反《圣经》。然而,我曾写过并发表了一本书,在书中我阐发了这种理论,并且提出了支持这种理论的有力根据。因而我已被宣布为涉嫌信奉邪说。现在,为了消除每个天主教徒对我的应有的怀疑,我发誓放弃并诅咒已指控的谬见和邪说、一切其他谬见和任何违背宗教教导的见解。我还发誓,将来我永远不再用书面或者口头发表可能使我再次受到怀疑的言论。“忏悔结束后,伽利略转而就喃喃自语:”可是,地球是在运动。[9]44-45

他的执拗,意味着“上帝”的绝对真理权威已经遭到无可挽回地动摇。

于是,在人类强大的理性面前,一切权威在近代启蒙思想中都遭受质疑。正如恩格斯所言:“在法国为行将到来的革命启发过人们头脑的那些伟大人物,本身都是非常革命的。他们不承认任何外界的权威,不管这种权威是什么样的。宗教、自然观、社会、国家制度,一切都受到了最无情的批判;一切都必须在理性的法庭面前为自己的存在作辩护或放弃存在的权利”。[10]205那么,上帝的权威最终也不例外。在自然真理或自然法则(natural laws)面前,上帝也不再是全能的、万能的:“上帝的力量尽管大得无法衡量,我们仍然可以说有些东西不是他的力量所能左右的……正如即使上帝也不能使二加二等于四,他也不能使本来是恶的东西成为善。”[11]40自然虽已被贬降,但自然理性或自然法的客观、必然和超然特性却被保留下来,作为在自然王国中挤赶上帝的工具。

(二)近代启蒙哲学:人为世界之主

自然科学巨大成就在人们思想中激起的巨大亢奋,很快就蔓延到了哲学领域。法国启蒙哲学家达朗贝尔在《哲学原理》开篇就展现了这种由自然科学激起的思想“亢奋”:

自然科学一天天地积累起丰富的新材料。几何学扩展了自己的范围,携带着火炬进入了与它最邻近的学科——物理学的各个领域。人们对世界的真实体系认识得更清楚了,表述得更完美了……一句话,从地球到土星,从天体史到昆虫史,自然哲学的这些领域中都发生了革命;几乎所有其他的知识领域也都呈现出新的面貌……一种新的这些思维方式的发现和运用,伴随着这些发现而来的那种激情,以及宇宙的景象使我们的观念发生的某种升华,所有这些原因使人们头脑里产生了一种强烈的亢奋。这种亢奋有如一条河流冲决堤坝,在大自然中朝四面八方急流勇进,汹涌地扫荡挡住它去路的一切……于是,从世俗科学的原理到宗教启示的基础,从形而上学到鉴赏力问题,从音乐到道德,从神学家们的繁琐争辩到商业问题,从君王的法律到民众的法律,从自然法到各国的任意法……这一切都受到了人们的讨论和分析……人们头脑中的这种普遍的亢奋,其产物和余波都使人们对某些问题有新的认识。[3]2

首先是培根(Francis Bacon,1561-1626),他沿袭关注自然现象的个人偏好而认为哲学也因此应完全局限于自然研究,感官和经验是获得真理的源泉。他说:“钻求和发现真理,只有亦只能有两条道路。一条道路是从感官和特殊的东西飞跃到最普遍的原理,其真理性即被视为已定而不可动摇……另一条道路是从感官和特殊的东西引出一些原理,经由逐步而无间断的上升,直至最后才达到最普通的原理”,尽管“上述两条道路都是从感官和特殊的东西出发,都是止息于最高普通性的东西;但二者之间却有着无限的不同。前者对于经验和特殊的东西只是瞥眼而过,而后者则是适当地和按序地关注于他们”。[12]12-13人因此而获得了巨大力量或权力(power),因为“知识就是力量、就是权力(power)”,“人类知识和人类权力归于一”。[12]8所以培根宣称:“如果有人力图面对宇宙来建立并扩张人类本身的权力和领域,那么这种野心(假如可以称作野心的话)无疑是比前两种较为坚强和较为高贵的。而说到人类要对万物建立自己的帝国,那就全靠技术和科学了。”[12]104知识赋予人类如此大的力量,以致培根就认为“自然和人的王国”中“人就是人的上帝”[12]7,直接质疑上帝的权威。所以他拒绝传统的形而上学讨论,而只让教义去谈论神性以及超自然的命运。总之,培根推翻了经院哲学在科学方法论上的支配地位,成为了英国经验主义传统的先驱。

不久法国人笛卡尔(Renè Descartes,1596-1650)也对近代自然科学获得极大成功的哲学方法进行一番深深沉思后,得出启发性结论:普遍怀疑才是人获得确定知识的前提。笛卡尔以不妥协的怀疑主义立场说:“除了清楚分明地呈现在我心里,使我根本无法怀疑的东西以外,不要多放一点别的东西到我的判断里。”[13]16彻底的怀疑是为了寻找确定性的源泉——那确定性真理所建基的阿基米德绝对支点。最终怀疑之剃刀到达自我意识的根部:“我思故我在”,停了下来。只有“我在怀疑一切”这一点是无可怀疑的,其他任何事物都是可质疑的,唯一确定的是我对自身存在的意识,即我是理性和理智。自我,就是那确定的绝对支点。以此支点出发,推理演绎得出的知识才是确定的知识。我通过直观得出天赋观念——上帝观念——上帝存在——世界存在。比如推出了上帝存在的确定性:我心中有的无限实体的观念,只能来自一个比我更完满的东西——神。[14]14-15总之,他在哲学中将怀疑主义方法运用到极致,最终确立了“自我”及其理性是一切确定性知识(哪怕是“上帝存在”的知识)的绝对基础和出发点,确立了人在经验世界中的唯一主体地位。

而在政治哲学领域,意大利的政治思想家马基雅维利(Niccolò Machiavelli,1496-1527),早在这些哲学家们之前,就已经尝试在使政治哲学摆脱神学束缚,将培根所谓的经验和笛卡尔所谓的理性作为政治哲学的根基,首倡以世俗人的眼光观察国家。马基雅维利对世俗政治现象的经验观察后,“用魔鬼的手”写下结论:人才是人世事务的真正主导者。在人世事务领域,马基雅维利将上帝等同于了命运,或者说,上帝被降低为命运了。他说:“我认为,正确的是:命运是我们半个行动的主宰,但是它留下其余一半或者几乎一半归我们支配”。[15]118不仅如此,命运最后还可以、也必然、且应当被人征服。马基雅维利就如是告诫君主:“命运之神是一个女子,你想要压倒她,冲击她。人们可以看到,她宁愿让那样行动的人们去征服她胜过那些冷冰冰地进行工作的人们。因此,正如女子一样,命运常常是青年人的朋友,因为他们在小心谨慎方面较差,但是比较凶猛,而且能够更加大胆地制服她”。[15]12所以,最终来说,人世事务根本上还是由人自己来主导的,人才是政治世界的根本主体。实质上,上帝已经失去对政治的主宰权,已经被驱逐出政治领域,最多仅保留颜面上的“半个主权”而已。马基雅维利确立了近代政治哲学的世俗主义基本原则。这个世俗主义原则,意味着政治哲学关注的中心问题是“人实际上怎样生活”。自此,他就与关注“人应该怎样生活”的古代政治哲学实现了彻底决裂,列奥·斯特劳斯认为,“近代政治哲学创始人”的殊荣,应该归于马基雅维利。[16]9最终,培根的青年秘书——霍布斯,进一步推进了马基雅维利政治哲学原则,将上帝彻底驱逐出了世俗社会和政治领域。

三、古典自然法学完成对“个人”的塑造

(一)上帝被彻底驱离世俗政治

上帝和自然遭贬斥和驱逐的过程,也就是人的解放和凸起的过程。其实,近代西方启蒙思想对自然和上帝的革命没有逻辑清晰的先后顺序,自然遭贬降的过程,也基本是上帝被驱逐的过程。这是一个“一石二鸟、一箭双雕”的精明策略,即让“古代和基督教相互厮打”,鹬蚌(自然和上帝)相争而渔翁(人)得利。详言之,即是充分利用“古代自然”与“中世纪上帝”的抵牾和对立,以神学的上帝打压和贬降自然的同时,又以复兴古代思想为名借助自然理性驱逐上帝。在自然与上帝激烈争斗并两败俱伤之际,人却异军突起,其地位和能力得以了极大提升。

古典自然法学的早期代表人物霍布斯,较早洞悉了这种精明的思想革命策略,并将其运用到了极致。他的《利维坦》一书共分为四个部分,前两个部分“论人类”和“论国家”,借用了基督教神学(尤其是中世纪晚期的唯名论)的唯上帝意志至上论,打掉了亚里士多德主义的古代宇宙论和自然观,突出了上帝创造对自然的优先性,完全消除了“自然”这个妨碍人之解放的障碍。后两个部分“论基督教体系的国家”和“论黑暗的王国”,则又以古代的自然理性消解了基督教和上帝的超验色彩,把基督教的彼岸世界、救赎和信仰还原为世俗的政治问题,清除了“上帝”这个妨碍人之解放的障碍。

概言之,霍布斯在世俗政治领域驱离上帝的过程大概分为两步:

第一,借助中世纪晚期的基督教唯名论,霍布斯把上帝的本质特征归为任意的、武断的和不可抗拒的权能和意志。“使人遭受苦难的权利却并不永远来自人们的罪,而是来自上帝的权力。关于为什么恶人往往得福而好人反倒遭祸的问题……正和我们关于上帝究竟是根据什么权利降祸福于今世的问题相同”,“比如约伯自己虽然守正不阿,但却遭受了许多苦难,他是怎样急切地和上帝争议啊?在约伯的问题上,这一问题是由上帝自己决定的;其理由不是根据约伯的罪,而是根据自己的权力提出的”,对约伯的无罪辩护,“上帝便亲自答复这一点,‘我立大地根基的时候你在哪里呢’。”[17]279-280这表明,上帝只有权力意志,不存在什么神圣理性,也不存在由上帝理性主导形成的永恒秩序。因而人的理性不可能理解上帝,“人对于上帝是什么完全不能理解,而只知道上帝存在”[17]310,上帝是不可知的。霍布斯认同唯名论的观点,有关上帝的观念,是属于超自然的信仰范畴。 “哲学就是根据任何事物的发生方式推论其性质、或是根据其性质推论其某种可能的发生方式而获得的知识,其目的是使人们能够在物质或人力允许的范围内产生人生所需要的效果。……任何人通过超自然的启示所致的东西不能称为哲学,因为这不是通过推理获得的。根据书籍的权威进行推理而得到的知识也不是哲学,因为这不是从原因推论结果、也不是从结果推论原因所得到的,因之便不是知识而只是信仰。”[17]537-538霍布斯和后来康德所做的一样:他完全架空了信仰,将之归于不可知领域,以此为人的理性留下了自创自决的广阔空间。

第二,猛烈批判代表上帝统治世俗社会的权威——教会体系,对其世俗统治正当性釜底抽薪。如前所述,超自然的上帝既非人之理性认知的哲学范畴,而属不可知的信仰领域,那么任何探知上帝的企图都是一种虚妄的迷信。霍布斯斥之为“空虚的哲学和神怪的传说”,它们产生于人们对自然的无知,是掩饰这种无知的字眼。“许多时候,他们把自己的无知当成自然事件的原因,知识用其他的字眼掩饰起来来;……同样,他们还把许多结果归之于神秘的性质;所谓神秘的性质——就是他们自己弄不明白、因而认为旁人也弄不明白的性质。……若果这种形而上学和物理学还不睡虚幻的哲学,那就没有任何虚幻的哲学存在了。”[17]550在霍布斯看来,歪曲运用亚里士多德形而上学解释神学的经院哲学,就是这种虚妄迷信的理论代表。先是犹太摩西律法学派“通过自己在会堂中的讲演和辩论,和希腊那种虚妄的哲学与神学混杂在一起,……凑成了一套关于上帝和灵的不可思议的、虚妄的哲学”,而后经院派把亚里士多德的形而上学“当成超自然哲学的各卷书,……这种形而上学和《圣经》混杂在一起,形成了经院派的神学。”[17]542-544而教士们为了自己的利益和权力而对这种迷信大肆宣扬和扩大,形成了一个由教士、教权和教会等要素构成的庞大“黑暗王国”。在消解教会权力基础方面,霍布斯延续的是一百多年前马丁·路德(Martin Luther,1483-1546)开创的道路。“路德认为,‘因信称义’是基督教神学最根本的信条,也是神学思想的核心,因而他甚至在所译的德语圣经中,在‘因信称义’之后加了一个‘唯’字,‘唯信称义’(Justification by faith alone),其意是唯有信仰,才能成为得救的和永生的义人。”[18]9而信仰只跟个人的自由意志相关,信仰上帝并蒙恩得救完全属于私人的自主事务,与教会基本无关。在路德抽空了教会体系的精神权力基础后,霍布斯又进一步对其世俗统治正当性釜底抽薪。终于上帝被驱逐到私人的精神信仰领域,世俗社会中代表上帝权威的教会也被完全架空,取而代之的将是代表世俗权威的国家。

于是,从马基雅维利到霍布斯,世俗主义成为了近代政治思想文化的特质,如罗素所云,“通常谓之‘近代’的这段历史时期,人的思想见解和中古时期的思想见解有许多不同。其中有两点最重要,即教诲的威信衰落下去,科学的威信逐步上升。旁的分歧和这两点全有连带关系。近代的文化宁可说是一种世俗文化而不是僧侣文化。国家越来越代替教会成为支配文化的统治势力。”[19]3

(二)解构并重构“国家”,“个人”突起

在政治领域,没有了形而上的自然和超验的上帝,对人来说,国家似乎成为唯一的绝对权威,但同时也意味着它并没有超越性的权威“后台”,不再有任何超验的神秘色彩。从马基雅维利到霍布斯的世俗主义“思想利刃斩断了从前使国家固着于人类存在的有机整体的一切联系。政治世界丧失了与宗教、形而上学以及人类的道德、文化生活等一切形式间的联系。它孤零零地存在于空荡荡的世界里”。[20]156在近代思想家看来,这个空荡荡的世界中,没有神,没有灵魂,没有目的,没有秩序,只有运动的物体。那么国家又是什么样的“物体”呢?于是,人之理性的尖刀最后就指向了已毫无神秘色彩的唯一世俗权威——国家,决心对它进行一番彻底解剖和认知。这个工作,由决心创立政治科学的霍布斯所首先尝试并取得了开创性的成就。斯特劳斯就指出,“霍布斯第一个感觉到,必须探寻一个关于人和国家的新的科学,他也第一个找到了这个新的科学”,并认为他“在政治哲学方面的成就,要归功于运用了一种新的方法,就是伽利略赖以把物理学提升到科学地位的那个方法”。[16]7即在物理学领域里由开普勒尝试、伽利略确立和牛顿所充分运用的“分析-综合”(resolutive-compositive)的理性方法论模式。人用理性对一种事物进行了分析,直到分解为最简单成分为止,然后开始按照理性规则把各个部分综合,重新创造一个真正的整体,这样人对此物就获得了完备的知识或理解。

受此启发,霍布斯认为“我们只能理解我们所创造的、且能为我们亲眼看见的东西”,“国家也是物体(corpus),只有通过分析它的终极组成部分,并用这些组成部分把它重建起来,国家才能被理解。要掌握真正的国家学说,所需做的知识把伽利略在物理学中应用的综合和分析的方法应用于政治领域”。[3]236他在《论公民》前言中就说:“我要从构成国家的要素入手,然后看它的出现、它所采取的形式,以及正义的起源,因为对事物的理解,莫过于知道其成分”。[20]9

霍布斯首先对国家进行无限的分析和分解后,得出结论:“它的制造材料和它的制造者;这二者都是人。”[17]2确切来说,组成国家的最基本要素是个人意志。然后,霍布斯开始组合或创造国家。他认为,个人没创造国家之前,处于一个有极大缺陷的“自然状态”。每个人为了保存自己、求得和平与安全,经理性指引,他们通过社会契约形式把大家的意志转化为一个意志,统一于唯一的一个人格,每个人都把所有的权力和力量托付给这个人格。“象这样统一在一个人格之中的一群人就称为国家。……用一个定义来说,这就是一大群人相互订立信约、每个人都对它的行为授权,以便使它能按其认为有利于大家的和平与共同防卫的方式运用全体的力量和手段的一个人格。”[17]132这样以来,受过一番彻底的解构和重构后本质上,“国家只是一个‘人造的人’;虽然它远比自然人身高力大,而是以保护自然人为其目的。”[17]1说它是“人”,是因为在结构上,它不过是一个类似人的自动机械:主权是人造的灵魂、官员是人造的关节、赏罚是神经、……和睦是健康、动乱是疾病、内战是它的死亡。因此,与其说是一个“人造人”,毋宁说是人造的大机器,人的工具而已,再不是什么自然的产物或者人之原罪的补救。

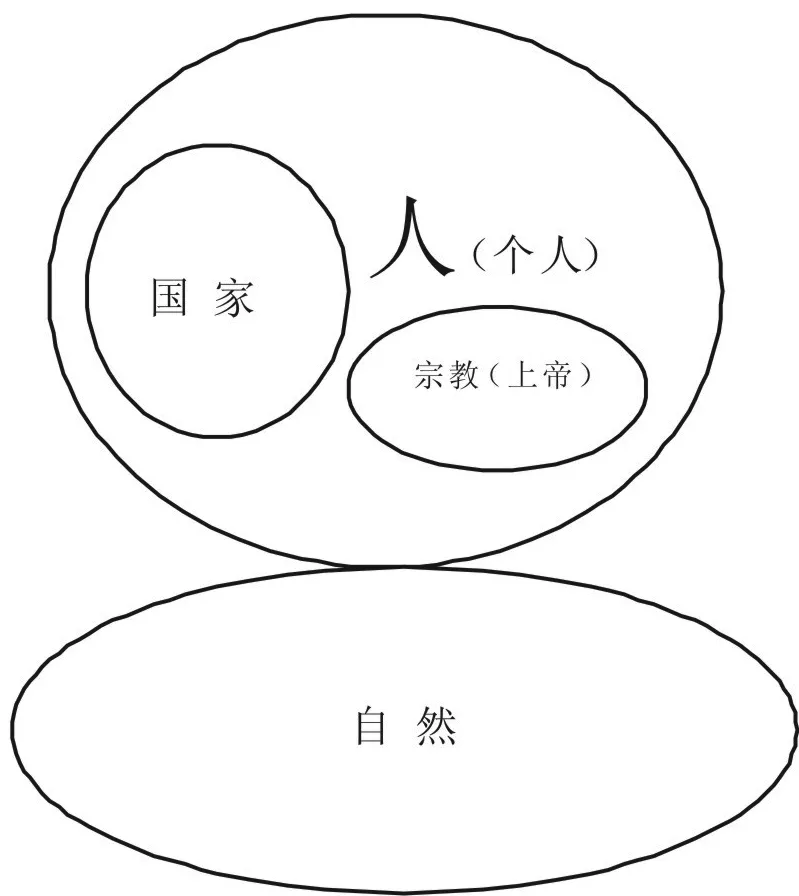

至此,古代“人与国家”的从属关系被彻底颠覆,在现代社会中,人是国家的“造物主”,国家是人的“造物”。现代政法思想中的“人-国家-自然-宗教”关系发生了根本变化,可简洁表示为下图。

现代政法思想中的“人-国家-宗教-自然”关系简图

综上所述,自然科学张扬了人的理性,而人则乘势充分开动理性,发起高扬人之理性的启蒙运动,彻底将自然和国家祛魅,远远放逐了上帝,最终确立了人的至上地位。因此,康德就把“Sapere aude [要敢于认识]!要有勇气运用你自己的理智!”这一口号称为“启蒙运动的座右铭”。[21]23对国家进行一番的理性分析和综合即“解构-重构”后,个人被确定为是先于国家的存在,在逻辑上就取得了相对国家的绝对优先地位。而那“创造”国家、“贬低“自然并坐上上帝至尊宝座的人,就其实质而言,就是个体的人。由此,个人获得了相对国家的“创造者”地位,成为那至高无上的“造物主”(the Creator)。

(三)构造“自然状态”,“个人”获得独立自主

古典自然法学对国家的“解构-重构”,所借助的理论工具之一就是“自然状态”论。近代意义上的自然法理论——古典自然法学,是17世纪的霍布斯所创立和奠基的。其奠基之功,就主要表现为他首先将近代自然科学创立的“分解-综合”的理性方法,运用到政治法律哲学中。“霍布斯断言,思维一般来说是一种‘计算’,而所有计算无非就是加或减,全部政治思想也同样如此”。[3]16他将其简化为“减-加”的计算法,在近代意义上系统阐释并确立了古典自然法思想以“自然状态”为理论起点,以自然权利论、自然法学说和社会契约论为理论主体的基本逻辑。特别是他对“人”运用“作分解的减法”,减去了束缚和压制人的自然、上帝、国家甚至政治性等一切羁绊和外在权威,把人还原到孤零零的原子式“自然状态”,形成了作为理论起点的“自然状态”论。

就霍布斯对“自然状态”论的首创之功,列奥·斯特劳斯评价道:“只有在霍布斯这里,自然状态才成了政治哲学的一个核心论题。……只是从霍布斯开始,关于自然法的哲学学说根本上成了一种关于自然状态的学说。”[5]188此后的洛克、卢梭等古典自然法学家无不是将“自然状态”论作为逻辑起点发展和构建自己的自然法思想的。洛克就说:“为了正确地了解政治权力,并追溯它的起源,我们必须考究人类原来自然地处在什么状态”。[22]3之后卢梭也感慨:“对社会的基础作过一番研究工作的哲学家,都认为必须追溯到自然状态。”[23]46

古典自然法思想家运用理性分析的分解减法所构造的“自然状态”有如下特点:第一,这是前社会和前国家的状态;第二,该状态中的人,是充满欲望、追求欲望、拥有理性和自由自主的独立平等个体。[24]详细说来,他们认为,人最初的生活状态,即人的自然状态,乃是一个无国家甚至无社会的状态。没有国家、没有社会的羁绊,没有自然、没有上帝的压制,“这是一种平等的状态……人人平等,不存在任何从属或受制关系”,所以每个人都是独立平等的个体;各人都拥有自由意志和理性,凭其理性而据各自意志自由行事,所以每个人都是自由自主的。洛克的说法最具代表性,他描述“自然状态”说:“那是一种完备无缺的自由状态,他们在自然法的范围内,按照他们认为合适的办法,决定他们和处理他们的财产和人身,而无须得到任何人的许可或听命于任何人的意志”。[22]3

“自然状态”论塑造独立个人的过程,本质上即是人的“非政治化”或“去政治化”过程。因为所谓“自然状态”,乃是人的一种前政治(pre-political)状态。霍布斯首先完成了对人的“去政治化”,他在对“国家”做无限地分解减法之时,割断并解构了个人联合的纽带,斩断了个人之间的一切联系,包括社会的和政治的一切联系,结果发现剩下来的只是个人的根本对立面:“一切人反对一切人的战争”状态,即“自然状态”。这样,霍布斯就把“公民状态”还原为了前国家的“自然状态”,实现了对人的“去政治化”。

从思想渊源上看,霍布斯构造“自然状态”延续的是基督教思想对人的非政治化进程。耶稣说:“我的国不属这世界”(《圣经·新约·约翰福音》第18章36节),霍布斯将这个论断运用于人,进一步认定“我”(人)的“国”(state)也不属于这个世界,而是原本属于非政治、前政治的“本性之国”(natural state)——自然状态。耶稣还教导人们:弃绝世俗的自然联系包括家庭、国家等共同体,成为孤零零的信仰个体,是人最终获得上帝拣选、升入天国的前提或起点。他说:“你们不要想我来是叫地上太平;我来并不是叫地上太平,乃是叫地上动刀兵。因为我来是叫人与父亲生疏,女儿与母亲生疏,媳妇与婆婆生疏。人的仇敌就是自己家里的人。爱父母过于爱我的,不配作我的门徒;爱儿女过于爱我的,不配作我的门徒”(《马太福音第10章第34-37节》)。奥古斯丁就延续这条教义,极为鄙弃世俗政治的成就和荣誉,让“一切的政治兴趣都归于沉寂,我们几乎可以从中听到一个崩溃的世界之回声,它们标示了一个时代之终结”。[2]39与此类似,霍布斯也努力将人的社会政治联系完全消除,制造出了人的原子式自然状态,作为人实现自保和幸福的前提或起点。此后,基督教开启的对人的非政治化理解,最终在卢梭那里达致巅峰。卢梭认为那些论述自然状态的前人,如格劳秀斯、普芬道夫、霍布斯、洛克等,“把人类只有在社会状态中才有的观念拿到自然状态中来讲:他们说他们讲的是野蛮人,但看他们笔下描绘出来的却是文明人”,所以他们“没有一个人真正追溯到这种状态”。[23]46-47要真正追溯到的人的自然状态,就要彻底清除人的政治性和社会性,“把如此这般成长起来的人得自上天的种种超自然的禀赋,以及他通过长期的进步而获得的后天的才能,都通通剥夺掉,换句话说就是,完全按照他从大自然的手中出来时的样子观察他”[23]49。所以,卢梭在对人“去政治化”的道路上走得更远,他的自然状态理论,干脆“把所有属人的因素(humanity)统统排除在人的自然之外”。[6]279其“自然状态”下的人不仅是被去掉了政治性,还去掉了理性。

结语

起始于基督教思想的“制造个人”进程,经过近代西方启蒙运动后,终于在古典自然法学中获得了圆满终结。自然已经被“贬降”为“僵死的物质”、上帝被驱逐出世俗政治领域、国家被细致解构并将重构为“人造的人”。在启蒙后的原初世界——自然状态中,没有“自然”、没有上帝、也没有国家,只有孤零零的自由自主而充满欲望的“个人”。 这样的“个人”,就是现代“权利主体”的原型。自此,那即将诞生的伟大政治概念——“权利”,就具有了担纲的坚实主体。

参 考 文 献:

[1]托马斯·阿奎那.阿奎那政治著作选[M].马清槐,译.北京:商务印书馆,1997.

[2] 登特列夫.自然法:法律哲学导论[M].李日章,王利,译.北京:新星出版社,2008.

[3] 卡西尔.启蒙哲学[M].顾伟铭,等,译.济南:山东人民出版社,2007.

[4] 柯林伍德.自然的观念[M].吴国盛,柯映红,译.北京:华夏出版社,1998.

[5] 斯特劳斯.自然权利与历史[M].彭刚,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2003.

[6] 渠敬东.现代政治与自然[M].上海:上海人民出版社,2003.

[7] 韦恩·莫里森.法理学:从古希腊到后现代[M].李桂林,等,译.武汉:武汉大学出版社,2003.

[8] 孟德斯鸠.论法的精神:上册[M].张雁深,译.北京:商务印书馆,1961.

[9] 亚·沃尔夫.十六、十七世纪科学、技术和哲学史:上册[M].周昌忠,等,译.北京:商务印书馆,1991.

[10] 马克思恩格斯全集(第3卷)[M].北京:人民出版社,1974.

[11] Hugo Grotius, De Jure Belli ac Pacis, Trans. by W. Kelsey, Oxford: Clarendon Press, 1925 .

[12] 培根.新工具[M].许宝骙,译.北京:商务印书馆,1984.

[13] 笛卡尔.谈谈方法[M].王太庆,译.北京:商务印书馆,2000.

[14] 笛卡尔.第一哲学沉思集:反驳和答辩[M].庞景仁,译.北京:商务印书馆,1986.

[15] 马基雅维里.君主论[M].潘汉典,译.北京:商务印书馆,1985.

[16] 斯特劳斯.霍布斯的政治哲学:基础与起源[M].申彤,译.南京:译林出版社,2001.

[17] 霍布斯.利维坦[M].黎思复,黎廷弼,译.北京:商务印书馆,1985.

[18] 路德文集中文版编辑委员会.路德文集:第一卷[M].上海:上海三联书店,2005.

[19] 罗素.西方哲学史:下卷[M].马元德,译.北京:商务印书馆,1976.

[20] 霍布斯.论公民[M].应星,冯克利,译.贵阳:贵州人民出版社,2002.

[21] 康德.历史理性批判文集[M].何兆武,译.北京:商务印书馆,1990.

[22]洛克.政府论(下篇)[M].叶启芳,瞿菊农,译.北京:商务印书馆,1964.

[23] 卢梭.论人与人之间不平等的起因和基础[M].李平沤,译.北京:商务印书馆,2007.

[24] 宋玉波,贾永健.法律何不善待美德?[J].现代法学,2013,(5).

责任编辑:林衍

On the Generation and Shape of Modern "Subject of Right"

Jia Yong-jian

(School of Law, Henan University, Kaifeng 475001, China)

Abstract:Individual is the primary subject of modern "right" and "human right". The generation and shape of modern "subject of right" began from Medieval Christian thoughts, developed fast in the period of modern enlightenment and completed in classical natural law. Classical natural law with the theory of "Natural State" fully shapes modern "subject of right"-an independent and rational individual and lays a solid foundation for the formulation of concept of right.

Key words:classical natural law; subject of right; natural state; individual

收稿日期:2015-12-10 基金项目:河南省教育厅人文社会科学研究项目(2015-QN-006)

作者简介:贾永健(1985- ),男,河南驻马店人,河南大学法学院校聘副教授,法学博士,从事理论法学、人权法学研究。

中图分类号:DF03

文献标识码:A

文章编号:1009-3745(2016)01-0011-10