闽台技职类人才培养与劳动力市场衔接比较

秦芬

摘 要: 福建与台湾都存在技职类人才在培养规模上的“过剩”问题,福建还存在技职类人才培养学科专业结构与劳动力市场人才需求在结构匹配度、衔接层次上的不协调问题。福建要吸取台湾技职教育发展的相关经验,借鉴台湾应对技职类人才供需问题所推行的有效举措,从重点加大专业建设改革力度、加强技职教育发展与劳动力市场需求的联系、优化技职类人才培养与产业需求的连接方式等三方面入手,提高技职类人才培养的针对性和实效性,实现人才培养与劳动力市场发展的协调互动。

关键词: 闽台; 职业教育; 衔接; 人才培养; 劳动力市场

中图分类号: G710 文献标志码: A 文章编号: 1671-2153(2016)03-0017-07

技职类人才是兼顾闽台两地称谓习惯的不同,对接受过职业技术教育的应用技术型人才的统称。不同的是,目前大陆技职类人才一般限定于专科,即接受过中等职业教育乃至高等职业教育的应用技术型人才;在台湾,技职类人才的层次范围更加广泛,除涵盖中、高等职业教育外,还兼顾接受本科乃至研究生学历层次职业技术教育的应用技术型人才。本文中的技职类人才特指大陆获得高职高专学历层次、台湾高等专科及以上学历层次的技职院校毕业的应用技术类人才。通过福建与台湾技职类人才培养情况及其与劳动力市场衔接情况的比较研究,可以从中发现闽台技职类人才在培养规模、培养层次、培养结构及其与劳动力市场衔接切合度等方面的差异,也从一定程度上反映了两岸在技职教育发展水平上的差距。福建可以借鉴台湾技职教育发展的相关经验,参考台湾应对技职类人才供需问题所推行的有效举措,结合福建自身的产业发展及办学的实际,进一步深化职业教育办学体制机制改革,提高技职类人才培养的市场针对性和实效性,这对人才培养更好地贴近本地区产业体系发展,更好地提升教育服务地方经济的能力具有积极的意义。

一、闽台技职类人才培养与劳动力市场需求的数据特征

(一)闽台技职类人才培养的规模与结构

统计数据显示,福建高职高专院校有55所,占高校总数的62.1%,台湾高等技职类院校有91所,占高校总数56.5%,从院校数量上看,台湾是福建的近2倍。福建55所职业院校全部为专科层次,台湾则主要为本科及以上层次,专科层次的职业院校仅14所,约占职业高校总数的六分之一。在校学生数也是衡量高层次技职教育规模的指标,福建高职高专在校生达363288人,台湾高等专科以上技职类在校生101659人,从人数规模上看,福建又为台湾的3倍多。(1)

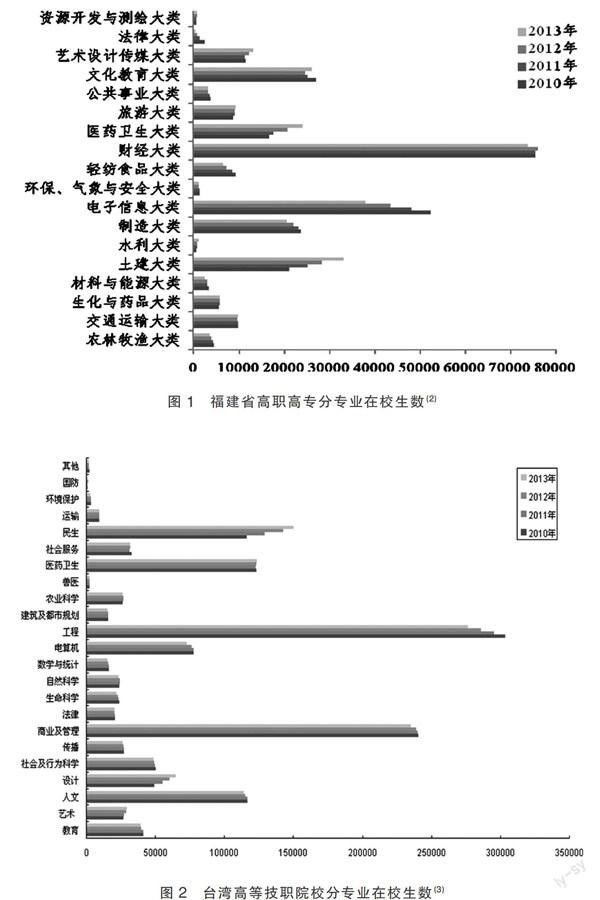

从人才培养的专业结构上比较,福建高职高专在校生规模位列前六名的分别为:财经大类、电子信息大类、土建大类、制造大类、文化教育大类、医药卫生大类。其中,土建大类与电子信息大类在校生规模变化最大,土建大类呈现逐年增长的趋势,增幅最大,2013年比2010年增长了37.8%。电子信息大类则逐年递减,在校生人数减幅最大,2013年比2010年减少了27.4%。此外,制造大类与轻纺食品大类逐年递减,医药卫生大类逐年递增,幅度均较为平缓(见图1)。台湾近年在校生规模位列前六名的分别为:工程、商业及管理、民生、人文、医药卫生、电算机。其中,民生、设计与工程类在校生规模变化最大,民生与设计类呈逐年增长趋势,设计类2013年比2010年增长了23.8%,民生类2013年比2010年增长了22.6%;工程类则逐年递减,2013年比2010年减少了9.8%。此外,电算机、人文、教育类专业在校生人数也是逐年递减,艺术类逐年递增,医药卫生、社会服务、建筑及都市规划、运输等专业在校生规模发展较为平稳(见图2)。

(二)闽台技职类人才的劳动力市场需求规模与结构

从技职类人才的市场需求规模上看,福建高职高专人才需求量占各类人才需求总量的近40%,并有逐年上升的趋势,近年人员供给量均大于市场需求。台湾技职类人才的需求量约占各类人才需求总量的33%左右,呈现逐年下降趋势,供求比例较为接近,近年人员供给较为富余(见表1)。

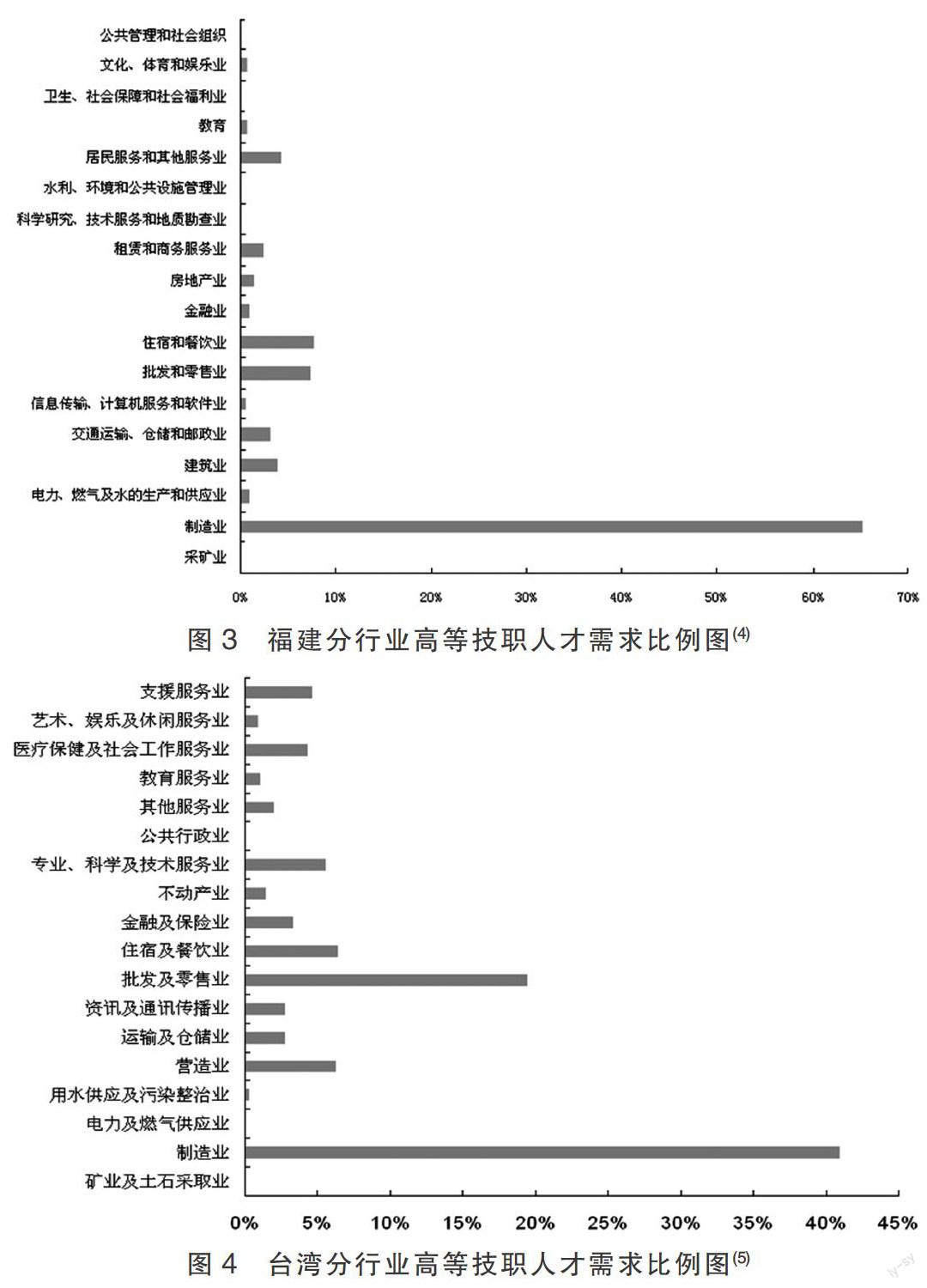

从行业需求结构上比较,福建劳动力市场对技职类人才需求最为旺盛的是六个行业分别是:制造业、住宿和餐饮业、批发和零售业、居民和其他服务业、建筑业、交通运输/仓储和邮政业。有些行业的人才需求已近饱和,如公共管理和社会组织业为0%、采矿业为0.04%、科学研究/技术服务和地质勘查业0.08%。第二产业中占绝对优势的是制造业(65.12%);第三产业的住宿和餐饮业(7.43%)、批发和零售业(7.66%)的人才需求旗鼓相当,且较其他行业更为突出(见图3)。台湾劳动力市场对技职类人才需求最为旺盛的是六个行业分别是:制造业、批发及零售业、住宿及餐饮业、营造业、专业/科学及技术服务业、支援服务业。已趋饱和的有公共行政业(0%)、电力及燃气供应业(0.02%),矿业及土石采取业(0.03%)。第二产业中的制造业占40.92%,第三产业中的批发及零售业(19.38%)较为突出、住宿及餐饮业(6.38%)、营造业(6.22%)、专业/科学及技术服务业(5.47%)的人才需求较为接近(见图4)。

二、闽台技职类人才培养情况比较及其与劳动力市场衔接情况分析

(一)闽台人才培养在专业结构和规模设置方面的差异分析

比较上述数据特征,我们可以发现:(1)高等技职专业分类及专业命名方式的差异。福建高职高专的专业分类是以国家2013年颁布的《普通高等学校高职高专教育指导性专业目录(试行)》为依据,福建乃至整个大陆地区的高职高专专业目录无论是哲学、文学、农学、经济学、历史学、医学等19个学科门类,还是78个专业类以及进一步细分的1170个专业,都是按学科知识的内在逻辑进行划分设置,体现“学科中心”的色彩。台湾的专业设置以“科系所别”称谓,其中研究生层次称“所别”、本科层次为“系别”,专科层次为“系科或类科”,其专业分类是参照联合国教科文组织“国际教育标准分类(ISCED)”而订定的《大专院校学科标准分类》为依据,无论是教育学门类、艺术学门类、民生学门类、传播学门类等23个学科门类,还是其158个二级学类都更多结合社会经济发展需要来对专业分门别类,其专业设置大多以实用导向性为主,充分显示市场力量的影响,仅少数为非实用取向的基础学科与文化语言领域的专业。(2)专业建设所承袭的教育制度与专业价值观的差异。台湾专业建设承袭的是欧美旧制,而大陆(包括福建)则学习苏联的专业教育模式。两种教育制度体现两岸专业价值观的不同,前者体现以社会行业和社会产业发展的需要为中心的指导思想,后者则是以学科体系的研究价值观为指导。(3)技职专业发展的规模和侧重点不同。从宏观上看,受庞大人口基数的影响,福建高等技职类人才培养的规模大于台湾地区,人才资源更为充沛。但在专业发展的侧重点上,福建注重专业门类布局的全面性,甚至在一定程度上存在专业重复建设的问题,而台湾注重在专业设置上突出重点性,将有限的教育资源集中到区域经济发展所需要的专业门类中。从微观上看,闽台在校生规模前六名中大多是与第三产业相关的专业门类。但不同的是,海峡两岸由于社会、政治、经济、教育发展的背景存在一定的差异,福建注重经济发展相关的专业人才培养,福建规模最大的是办学成本相对低的财经大类,其规模甚至是前六名其他专业的2~3倍。台湾更注重与社会生活相关的社会福利、民生服务、医药卫生等专业的人才培养,控制理论基础研究专业的总体规模。台湾规模最大的是办学成本较高的工程以及医药卫生等门类,受其产业结构升级、市场人才需求的驱动较为明显。

(二)闽台人才培养与劳动力市场需求的契合度方面的差异分析

判断职业院校人才培养的成效,很大程度上取决于其与劳动力市场人才需求的契合度,契合度越高越能满足经济社会发展的需求。契合度很大程度上能反映出人才培养与劳动力市场的衔接是否协调,具体可从规模的匹配度、结构匹配度、衔接层次等方面考察。首先,在规模匹配度方面,闽台都存在技职类人才供给规模大于劳动力市场需求的问题,台湾的“人才过剩”问题更为突出,供求规模相差10至20个百分点。其次,在结构匹配度方面,合理的结构设置能够让教育资源和人才资源得到最优化的配置。福建技职类人才培养结构与劳动力市场需求结构错位较多,专业结构与劳动力行业需求结构协调较低。具体表现于两个方面:一是专业设置趋同、设置重复率高。福建大多数高等职业院校都开设了财经、电子信息、文化教育、艺术设计、传播等专业,且招生规模较大。这些专业办学成本低,院校考虑出于经济方面的考虑扎堆开设,报考的学生也趋之若鹜。专业设置的趋同和较高的重复率导致人才类型的单一,造成劳动力市场相关专业人才供给过分集中,供大于求。二是盲目设置热门专业,急需专业开设不足。福建乃至大陆地区高等职业教育多有政府政策干预的痕迹,其专业设置带有明显的计划性。在具体学科专业设置上,因政府政策导向出现某个时间段以某些专业为重点专业或热门专业的现象。职业院校并没有根据产业发展对人才需求的变化而对专业结构的构建进行相应调整。又由于人才培养具有滞后性,地方产业结构调整对人才需求的专业类型、规格和层次不断提出新的要求,职业院校人才培养没有做出及时、迅速的回应,导致某些专业如财经专业、电子信息专业出现人才积压、人才浪费现象,而一些专业人才需求量没有得到满足,如制造类专业、住宿餐饮类专业等,又有一些新技术产业发展受到人才紧缺的限制,说明专业设置的政策干预与市场调节的矛盾突出。台湾的劳动力市场衔接较福建而言有明显优势,在校生专业规模前六名除人文、医药卫生专业外,基本都能与市场需求相对应。但也存在结构性错位问题,如营造业、专业/科学及技术服务业、支援服务业的人才缺口得不到在校后备力量的补充。再次,在衔接层次方面,台湾本科及以上层次与专科层次的学科标准是共同的,本专科之间并无升学障碍。而福建则采用两套学科分类标准,本科以上高校专业分类是以《普通高等学校本科专业目录》为依据,高职高专以《普通高等学校高职高专教育指导性专业目录(试行)》为依据,高职高专的部分专业缺少相应的本科专业与之衔接,人为割裂了高职高专学生向高一层次学历的进修之阶,导致人才的目标层次较为单一,未能形成与普通高等教育相对应的梯度层次结构,影响了劳动力市场对不同层次高学历技职类人才的需求。

三、闽台协调技职类人才培养与劳动力市场衔接的经验与启示

从上述技职类人才培养情况比较及其与劳动力市场衔接情况分析来看,福建与台湾存在诸多相似之处,而台湾的技职教育发展改革走在福建的前列,其与劳动力市场的衔接也更具协调性。福建要吸取台湾技职教育发展的相关经验,借鉴台湾应对技职类人才供需问题所推行的有效举措,结合福建自身的产业发展及办学的实际,提高技职类人才培养的针对性和实效性,才能趋利避害地走出一条中国特色的高等职业教育发展道路。

(一)重点加大专业建设改革力度,提升人才培养与劳动力市场需求类型结构的协调性

福建高职高专起步较晚,发展至今历时有限,且大多是经由中等专科学校升格或合并升格而来,办学定位、专业设置、课程建设、师资配备仍止步于中专时期或进行局部微调,高职院校数量上的增长要远高于其实际办学质量的提升,因而难以得到社会的广泛认可。而台湾技职教育的繁荣发展曾支撑了其经济的起飞,20世纪90年代以后台湾原有的技职专科学院普遍升格为科技大学,更是满足了社会大众对接受高等教育的期待。其成功的经验在于根据经济发展不同阶段的需要进行办学定位的及时调整,培育出符合不用历史时期劳动力市场需求的实用型、技术型、创新型的人才。借鉴台湾经验,福建高职院校要改变现状,必先明确办学定位,树立合理的培养目标和人才培养的类型,特别是在专业设置上,不能沿袭综合性大学的发展路径,不能只专注于专业覆盖的全面性或扎堆热门专业,要将“学科为本位”的指导思想向“职业岗位和就业为本位”转化, [1]在专业结构设置上,应根据市场需求,综合考虑地方经济结构、所在地的企业需求,并结合自身实际办学条件,重点发展面向地方支柱产业、主导产业、高薪技术产业的专业,避免重复开设热门专业,凸显院校自身特有的办学特色和育人文化,“既要有超前性,又要涵盖区域经济产业结构的发展特点;既要符合区域经济的发展水平,又要优化自身结构。”[2]以便更好地满足地方劳动力市场人才需求多元化的趋势。

(二)加强技职教育发展与劳动力市场需求的联系,提升规模与层次衔接的协调性

大陆关于“劳动力市场”的概念于20世纪90年代初才真正发育成熟,劳动力配置方式由计划配置向市场配置转变至今约三十年。[3]技职教育发展与劳动力市场发展之间的磨合历程较为有限,二者衔接的协调性仍显不足。二者的联系机理在于:一方面劳动力市场根据供求平衡原则合理配置人力资源,按数量、等级等对应于经济生产和社会服务各行业的岗位中。另一方面,教育部门以劳动力市场的配置信息为导向,并据此确定未来的教育规模、专业设置、教育层次等,人才培养的目标、受教育层次水平与劳动力市场需求协调一致,形成互动关系,使“人才供应与人才需求互动,人才培养与人才使用互动”[4]。

台湾在密切人才培养与本地区产业行业发展需求之间的关联,为适应地区产业结构的转型、升级和发展培养充分的后备技职人才力量方面较福建有较大的发展优势。台湾技职教育的类科设置、课程设置、人才培养方式乃至整个技职教育体系都能与本地区经济建设需求紧密联系并随之而变,建立了一套相对成熟的技职教育与劳动力市场匹配机制,其构架现代职业教育体系的做法值得福建借鉴:一是加快发展本科及以上的职业教育,加快建设应用型本科高校的步伐。二是构建普通高等教育与高等职业教育相互衔接的“立交桥”,贯通职业教育人才培养的通道,建立健全中职、专科、本科及专业学位研究生培养一体化机制。三是特别在改善人才培养专业结构与劳动力市场人才类型需求的衔接协调性方面,应发挥政策的导向性作用,根据地方产业结构变动趋势以及社会经济发展需要,制定全局性、整体性的专业设置,统筹技职院校专业布点。一方面,教育部门要采取有效措施保障和扶植对经济发展有重要影响的冷门专业和符合未来经济发展方向的战略型专业,如对工科类、化工类、医科类、材料与能源类等专业应给与适当的政策扶持和财政支持。同时,建立健全专业调整机制,支持优先增设急需紧缺专业,允许高职院校在国家规定的专业目录外增设本地经济急需、社会紧缺和发展前景广阔,且基本办学条件成熟的新专业,提高专业设置的有效性和针对性。另一方面,建立专业“退场”机制,对劳动力市场需求过剩或不景气的,办学条件、办学质量不能达到标准的专业限期整改、减少或停止招生。[5]实现技职教育人才培养与劳动力市场需求规模匹配度、结构匹配度及衔接层次匹配度的协调发展。

(三)深化产学研合作,优化技职类人才培养与产业需求的连接方式,促成衔接顺畅

目前,福建乃至整个大陆地区的产学研合作实施的是教学与实训相分离的模式,以毕业实习、学期实习与专业课程实习的方式进行,[6]在教育主管部门、高职院校及合作厂商之间还未形成一个稳定的组织体系,产学研合作从形式、内容到组织机制上都不够健全。同时,政府的相关引导政策不够有力,支持产学研合作的专项基金与拨款不到位,产学研合作又未纳入高职院校评估以及企业考核的指标,因而社会各界对于产学研合作项目的开展认同度不高。而重视技能培养与产学研结合是台湾技职教育发展与劳动力市场高度协调的一大关键经验。台湾的产学研合作采取轮调制的模式实现教学与实训的深度结合,其教育行政部门特别重视鼓励技职院校与地区产业的合作,促进科学技术知识的产业化,增强科学技术知识在现代产业中应用的深度与广度,带动企业生产设备的更新换代,乃至生产技术、工作方式以及管理方式的进步与提升,从而有效利用学校资源与企业共同创造更多的经济价值,更好地发挥高等技职院校在产业升级中的作用。在人才培养方式上,其产学研合作从内容到形式上都有可供借鉴的做法。如,台湾“行政院经济建设委员会”于2011年至2012年间订立的《缩短学训考用落差方案》,该方案就是为促使学校、职业培训机构与产业发展的无缝接轨,深化“学训考用”之间的衔接而提出的。主要采取如下策略:(1)提升学生的就业能力。偏重培育企业所需跨领域学位学程、校外实习课程等;鼓励各级院校培育产业所需的跨领域人才,改善教师的实践教学内容,引进业界师资;鼓励企业通过产学合作,积极运用学术研发力量,整合学校资源,加强在校学生职场适应力以及到企业实习的意愿,促使产学紧密互动,增加学生与职场的连接。(2)提升学生的职业能力。强化学生的实践知识、技能与专业学习,以及进行跨领域学习,培养学生兼具理论运用与实践的能力,并取得相关职业资格认证,提高学生的培养质量,以符合产业需求。(3)设计“强化证照考试制度,提升产业专业知能”及“推动训练质量评核系统,表彰人力创新机构”两项配套机制,加强学校与产业的连接,提供在校学生与毕业生到企业实习的机会,建立“学训考用”合一的人才培育制度,强化专业人才跨领域就业的能力,弥补高阶人才缺口,以更好地回应产业发展的人才需求。又如,台湾2005年就开始实行的“最后一哩”计划,即技职院校最后一年课程由企业界与校方共同制定教学计划、共同授课,帮助学生打通毕业与上岗的衔接过渡。[7]福建可积极借鉴台湾的这类经验,打破校企合作教育中的部门分割、各自为阵,创新校企合作的模式,增加校企合作深度。可采取“企业经营场地的教学化”和“学校教学场地的企业化”的方式,更好地将教学改革与企业生产经营活动相结合,在教学中融入新工艺、新技术的理念与知识。在充分保障师生、企业经纪人各方利益的基础上,建立更有力的合作、协调监督机制,拟定管理规章,建立科学合理的评鉴机制,对学校、厂商的行为进行有效的考核,监控产学合研究合作全过程。甚至可以以订立教育法律法规的方式更有效地对各方权利和义务加以限定,对各方利益加以保护。福建高等职业教育产学合作的立法目前还不够成熟,可以借鉴台湾产学合作的立法经验,完善知识产权保护法规,促使产学研合作走上法制化、规范化轨道。加强仲裁机构在处理产学研合作纠纷中的权威。制定和完善有关产学合作成果转让的法律法规和实施细则,切实保障合作各方主体的利益分配。

总之,将技职类人才培养与劳动力市场需求相结合,让人才培养的质量与结构符合社会经济、技术与生产力发展对人才的实际需求,既能促使技职教育办学质量和办学效益的提升,又可促使技职教育资源得到优化的配置。福建除借鉴台湾的成功经验促进衔接协调外,还可加强与台湾的技职教育合作,充分利用台湾的优势产业资源,如引进其先进的医药卫生、文化教育等发达的公共服务产业优质资源实现闽台产业优势互补、教育优势互补,为推动地方产业发展输送高素质的技能型人才。

注释:

(1)数据由2010—2013年《福建省教育事业统计简明资料》,台湾“教育部”统计处:《大专校院概况统计》(2013学年度)整理得出。

(2)数据来源于2010—2013年《福建省教育事业统计简明资料》。

(3)数据来源于台湾“教育部”统计处:《大专校院概况统计》(2013学年度)。

(4)数据来源于福建省9个设区市、部分主要县(市、区)的市中心劳动力市场、政府人事部门所属人才中介机构、中国海峡人才市场及部分行业、民营人才市场中介机构,计23个单位的职业供求登记统计数据累加得出。

(5)数据来源于台湾地区“教育部”网站https://stats.moe.gov.tw/bcode/default.aspx《“中华民国”教育统计》2013年版。

参考文献:

[1] 马萍. 高职教育与劳动力市场的互动关系初探[J]. 职教通讯,2010(8):97-99.

[2] 李继樊,罗仕聪. 人力经济学[M]. 北京:中国经济出版社,2005:197.

[3] 王鑫旺,周志刚. 中国劳动力市场与职业教育关系简析[J]. 中国职业技术教育,2009(24):73.

[4] 杜学森. 关于区域高等职业教育与劳动力市场的互动[J]. 职业教育研究,2011(10):158-159.

[5] 王全旺. 高职教育与劳动力市场协调发展研究[D]. 天津:天津大学,2010.

[6] 陈远刚. 大陆与台湾地区高职院校校企合作模式比较研究[J]. 教育与职业,2014(3):20-23.

[7]罗振华. 大陆与台湾高职院校校企合作模式比较研究[J]. 职业教育研究,2014(7):23-26.

Abstract: Have vocational talents in Fujian and Taiwan culture scale “surplus” problem, Fujian is vocational class structure of disciplines of talent training and the Labour market demand in structure mismatch in the level of cohesion and compatibility problems. Fujian Taiwan to learn about the development of the vocational education experience, draw lessons from Taiwan to vocational class problem effective measures introduced by the talent supply and demand from key will intensify reform of specialty construction, strengthen the development of vocational education and the Labour market demand of contacting, optimization of vocational talents training and the demand of industry connections and so on three aspects, to improve vocational class talent training pertinence and effectiveness, realize the talents training and the Labour market development coordination interaction.

Keywords: Fujian and Taiwan; vocational education; cohesion; cultivation of talents; the labour market

(责任编辑:程勇)