社会成层视角下俄罗斯高等教育转型中的公平问题研究*

陈·巴特尔,赵兴晨

(南开大学 周恩来政府管理学院高等教育研究所,天津 300353)

在金砖国家中,俄罗斯教育在发展过程中教育公平问题日益凸显。教育公平尤其是教育平等权问题一直以来备受世界各国高度重视,能否真正落实教育公平,不仅关乎教育制度的完善,国家教育竞争力的增强,同时影响国家的经济发展和社会安定。俄罗斯堪称世界教育文明大国,俄罗斯的国民整体文化素质较高,全国的成年人中有90%以上都接受过高等教育。据统计,俄罗斯高等教育毛入学率在1985年就已经达到了54.3%,到2008年达到了72.3%。[1]按照马丁·特罗的发展阶段理论,俄罗斯高等教育早已步入普及化阶段。俄罗斯教育部通过一系列教育改革,如加快高等教育立法、扩大入学机会以及对特殊人群进行优惠招生政策等措施,保持了高等教育的稳步发展。根据世界银行《2006年世界发展报告——公平与发展》的数据,俄罗斯公民的平均受教育年限是13.70,而中国只有6.54。[2]俄罗斯政府为更好地实施教育公平,不断加大基础教育公平落实力度,在女子教育和特殊人群受教育方面颁布实施了相应的政策,以更好地实现教育公平。但教育公平的实现基本局限于普通初等教育,在中等教育以及高等教育中仍然存在着由于社会分层等原因导致的不平等现象。

一、俄罗斯高等教育入学起点不公平

托尔斯顿·胡森将教育平等分为起点平等、过程平等和结果平等三种理论形态。平等有三种涵义:一是个体起点的平等,即每个人都有不受任何歧视开始其学习生涯的机会;二是受教育过程的平等,即在接受教育期间不同人种、民族和社会出身的人都能够受到平等的对待;三是最后目标的平等,即促使学生取得学业成就的机会平等。[3]193本文着重分析俄罗斯高等教育在入学起点上(即第一阶段)存在的不平等。

俄罗斯社会学家康斯坦丁诺夫斯基,在新西伯利亚州、列宁格勒州以及俄罗斯中部等不同地区就社会不平等与高等教育入学机会关系问题,进行了连续多年的问卷调查及其统计分析。该调查搜集了从19世纪60年代一直到21世纪初期不同年限的统计数据,其中每个年限的调查对象都在1000名以上,并且调查对象都分布在不同等级不同教学水平的学校。康斯坦丁诺夫斯基将俄罗斯社会群体阶层,由上到下分为领导阶层、行业精英、小商业者、白领工人和蓝领工人五个等级,其中小商业者是俄罗斯社会转型后出现的新兴群体。下面根据康斯坦丁诺夫斯基的调查数据来考察俄罗斯现存的高等教育入学机会不均等的现象,并从社会成层的视角来探求其根源。

(一)高等教育的学生生源分布不平等

高等教育入学起点不公平的部分原因,源自不平等的中等教育。根据康斯坦丁诺夫斯基的调查,全日制中学里的学生按照家庭所处阶层的不同,其分布的比例也不同,而且随着社会的转型,这种比例差异更加显著。例如,在对新西伯利亚州一所中学高年级学生的调查中,1983年蓝领工人的子女占37.4%,白领工人子女占31.8%,行业精英子女占25.4%,领导阶层子女占3.8%;然而到了社会转型之后的1994年,蓝领工人子女在校比例缩减到14.9%,领导阶层的子女则上升到26.9%;社会转型后随着小商业者这种新兴社会群体的产生,使得白领工人的子女比例也大幅下降,到2004年为止的统计数据显示:蓝领和白领工人的子女占学生总数的比例从1983年的70%下降到40%,小商业者、行业精英和领导阶层的子女占了其余的60%,而这其中有50%都是社会上层人士即行业精英和领导阶层的子女。[4]由此可以推知,普通中等教育中已然存在的分布比例差距到了高等教育阶段,只会拉大而不大可能缩小。因此,中等教育中由于社会分层而导致的教育机会不均等,必然影响到这些孩子将来接受高等教育的机会。

(二)高等教育的入学起点不平等

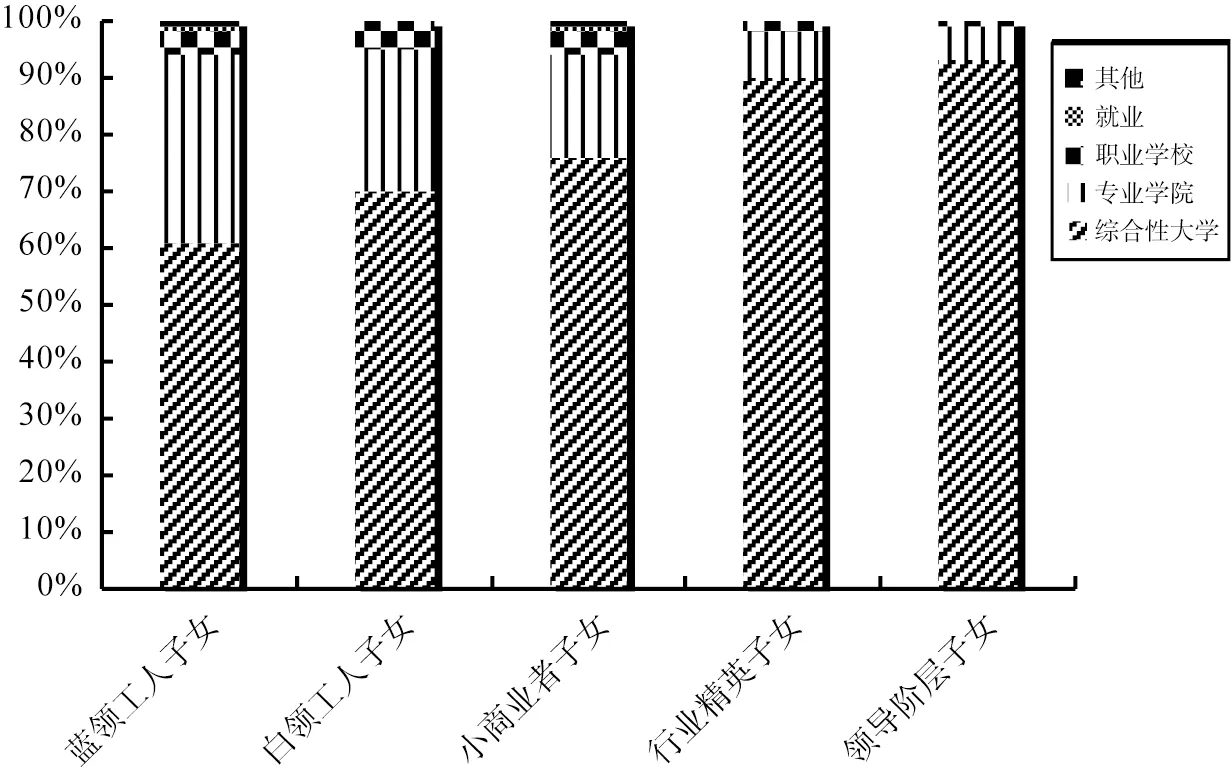

该研究小组在2004年对多个地区中学不同家庭出身的高年级学生的人生规划进行了调查统计(图1)。

(注:此图表是根据康斯坦丁诺夫斯基研究小组的图表数据重新描绘而成。David L. Konstantinovskiy.Social Inequality and Access to Higher Education in Russia.European Journal of Education,Vol.47,No.1,2012)

图1高中毕业生人生规划

如图1所示,随着所处社会阶层等级的上升,学生自身对进入综合性大学的愿望就越大;希望进入综合性大学的比例随着社会阶层的等级分布也呈现阶梯状分布。然而,这并不表示处在社会下层的学生就没有远大的志向、不希望进入好的大学深造。在塑造个人人生计划的过程中,社会上层的学生较少因为社会大环境的变化,来变更自己的人生规划或是父母早已给他们“既定”了人生轨迹,而处于社会低层的学生则不得不考虑现实的因素,由于受到家庭背景、竞争环境等合力影响,而不得已降低自己的标准向现实妥协。他们必须在这种等级分化的社会中不断调适自己、改变自己,从而适应残酷的现实。

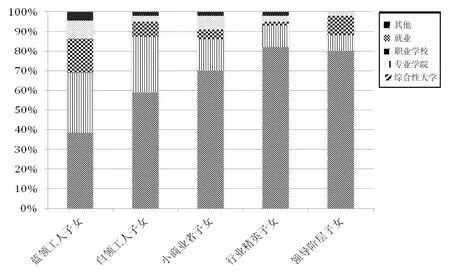

继上一项调查六个月之后,研究小组对之前所调查中学的高中毕业生毕业后的第一步去向进行了分类统计,仍然以家庭出身作为分析维度,结果见图2。

(注:此图表是根据康斯坦丁诺夫斯基研究小组的图表数据重新描绘而成。David L. Konstantinovskiy.Social Inequality and Access to Higher Education in Russia.European Journal of Education,Vol.47,No.1,2012)

图2高中毕业生去向

从图2我们可以看出,行业精英和领导阶层的子女高中毕业后80%以上都进入了综合性大学,而处在最低层的蓝领工人的子女只有40%。毕业去向显示出多样性的特征,专业学院是除综合性大学以外的主要去向,另外进入职业学校和就业的学生比例也比其他任何阶层的学生都多。从毕业去向的多样性这一点来看,处在社会最上层的领导阶层的子女有98%以上都继续了学业,另外的2%也全部就业。图2的显示结果与他们在高中时期对自身的人生规划(图1)呈现出一定的相关性,虽然说各阶层学生进入大学的总体数目较之先前学生自身计划进入大学的数目都有落差,但是最后的差值结果仍然表现出明显的等级差异性,并且这种落差在社会最低层的学生中表现得更加明显:他们之中大多数毕业后选择了更加适合自己身份地位并能够适应社会现实的人生方向,这也表明他们中有相对更多的人没有如愿进入他们梦想的大学。

除以上两个调查之外,该研究小组还对历年来不同社会阶层的高中毕业生进入大学的比例做了统计,结果见图3。

由图3我们不难看出,除了1994年和1998年行业精英和领导阶层子女的入学比例有小幅度偏差之外,历年来高等教育入学比例也都是按照社会等级呈阶梯状分布,社会阶层越高,其子女进入大学的比例就越大;社会阶层较低家庭出身的孩子则相对较少进入大学。最高阶层学生的入学比例在各个年限几乎都是最低阶层学生的两倍以上,这种趋势从上世纪60年代一直在延续到现在。综合图2、图3,我们可以发现,虽然社会转型后教育规模的扩大使得各个阶层子女的入学数量都有所增加,但是这种等级间差异并没有缩减反而有越拉越大的趋势。社会的发展、经济的增长,虽然衍生了小商业者这种新型群体,而对于处在社会较低层的人群来说,他们仍然没有摆脱原来的身份地位,他们生活在新型的社会里依然面对着以往的难题,他们的子女没有获得更多更均等的进入高等学府的机会。

(注:此图表是根据康斯坦丁诺夫斯基研究小组的图表数据重新描绘而成。David L. Konstantinovskiy.Social Inequality and Access to Higher Education in Russia.European Journal of Education,Vol.47,No.1,2012)

图3进入大学的高中毕业生

二、社会成层——不平等现象的根源性存在

对大多数国家来说,现实社会的等级分层是不得不面对的社会问题,这种社会分化与教育平等产生的矛盾便构成了教育问题。德国著名社会学家马克斯·韦伯曾将身份团体间的差别概括为三点,即基于经济条件之上的生活方式的差别,例如阶级;基于权力地位之上的生活状况的差别;直接源于文化背景或制度的生活状况的差别,如地理区域、教育、宗教等[5]。虽然韦伯主张社会阶级和社会地位是不同的概念,但在当今社会,这两者往往互相糅合、共同作用导致社会成层。可以说,社会成层是引起教育不平等现象的所有因素中最基本的也是贯穿始终的。它是其他因素产生的根源,同时又伴随着它们“成长”。

(一)不同阶层导致的经济基础阻碍着阶层间的垂直流动

社会成层必然导致家庭经济实力的差异。某一家庭拥有多少物质的、文化的资本,是由这个家庭归属于那个阶级所决定的[6]152。家庭收入的高低直接决定能否支付子女高额的学费。俄罗斯西伯利亚国立交通大学近年来创下了100名考生竞争一个免费预算生资格的记录[7]。大学里正规的和非正规的各项收费,给低收入家庭带来沉重的经济负担,使得他们最后不得不放弃进入高等学府的机会。

另外,从地理区域方面来说,通常情况下,教学质量高的学校大多分布在人口密集的中心地区、发达城市,而教育质量不佳甚至较差的学校则多分布在偏远或者相对落后的地区。这就使得生活在教育相对落后地区的学生渴望突破地域的界限去发达地区接受更好的教育,但并不是所有家庭都具有突破这种界限的能力和经济实力。因此,高阶层家庭的子女通过这种“筛选”,向教育质量更好的上层地区流动,而没有突破地域限制的低阶层家庭的子女,则面对早年辍学或者进入无法给他们提供向上流动机会的学校。无法接受优质的教育不仅影响学生本身,也会影响他们的下一代。

(二)不同阶层所拥有的家庭背景影响其子女的一生

父母的受教育程度、所从事的职业以及工作中的职位高低等因素,都对其子女能否接受高等教育以及是否接受良好的高等教育有一定的影响。

2006年的一项研究数据显示,在俄罗斯多所重点中学的全校学生中,父母没有接受过高等教育的学生只有20%左右[4]。父母接受了良好的教育,必然希望子女也能接受优质的教育。父母如果没有认识到接受高等教育的重要性和必要性,则不可避免地影响到其子女的教育观和人生观,或是与其子女渴望接受高等教育的意愿相违背。当产生观念冲突后,在经济条件较好的家庭,父母可能会尊重子女的意愿;然而在经济条件差的家庭,最后妥协的往往是子女。这样就出现了许多想接受高等教育而没有机会的学生。当然不排除也有一些父母,他们自身虽然没有接受高等教育,但是其所在的工作领域或是其职位,使得他们认识到教育的重要性,他们也会希望并努力创造机会,让其子女能够接受他们没有接受过的高等教育。

另外,父母的职业特征也会对其子女产生极大影响。在俄罗斯,那些硬件和师资都相对较差的中学,有三分之二的学生的父亲都是在工厂工作[4]。在职业等级中占有某一特定地位的家长,他们的子女便在这样的家庭中成长起来,而这些家庭抚养孩子的方法,甚至整个物质环境,往往会把子女培养出与家长所从事的职业工作相适应的个性特征。[8]虽然上述这种关系主要作用于家庭,但是与其职业等级相适应的学校和周围环境又加强了这种关系,如果想要冲破这层关系,就必须向比自己高等级的阶层流动,接受更加优越的教育,从而有可能改变父母职业特征对子女的直接影响。然而,受到如上所述经济因素的限制,能够为子女提供向较高等级流动机会的家庭不多,能够保障子女接受优质高等教育的则少之又少。因此,仍是有相当一部分学生的人生被所属的社会阶层、所属的家庭“规划”着。

(三)不同阶层所占有的“社会资源”可能加剧社会分化

所谓“社会资源”一般是指财富、权力、威望、知识和技能四者[6]156。处在社会上等阶层的人,往往同时拥有以上四种资源或者至少拥有前三者之中的两种,拥有的这些资源越多,其社会地位就越高;而社会较低层的人,对这四方面资源的拥有都很少。财富和权力这两种资源的分配是充满继承性的,而威望又往往伴随着财富和权力同行,也就是说,只有知识和技能,这个通过教育来传递的第四种资源是可以被相对公平分配的。社会低层的人可以通过接受教育学到更多的知识、掌握更多的技能从而努力改变自己的命运——向上层社会流动。然而,这又回到上述经济、家庭背景问题以及除此之外的多种因素共同作用的问题。当然,有许多社会较低层的人通过受教育并通过自身的努力,成功实现了向上等阶层的垂直流动。但是,他们将要面对的,仍然是这个充满财富、权力分配不平等的社会大环境。

三、思考与启示

(一)社会的进步反致不公平的加剧

根据上述俄罗斯个案可以发现,社会分化导致的等级划分是造成高等教育入学机会不均等的根源之一。在高等教育的准备阶段即中等教育阶段,高等阶层的人群接受优质的教育,低等阶层的人群则大多接受与之身份相当的劣质教育。这就导致中等教育的等级性愈加明显,增加了社会不公平,也减少了这些人群进入高等学府的机会。俄罗斯社会转型之后,社会高阶层人士的子女较前苏联时期拥有了更大的高等教育入学机会,而来自低等阶层家庭的孩子入学机会却减少了。特定阶层的学生大多选择与他们阶层相对应的学校,这一现象在所有年限的调查结果中都有显现。有些在中学时期表现突出、成绩优异,但处在社会低层的学生,到最后很多都没有成功进入理想的高等学府。事实上,随着俄罗斯社会的转型,我们并没有看到教育机会的更加公平化或是社会向上流动更大的可能性,而是发现了社会地位的继承性和不公平的再生产和合法化[3]196。教育系统似乎在维护甚至加强现有的社会结构,而不是在促进因天赋能力所引起的社会流动。

(二)对中国教育公平问题的映射

对于俄罗斯这样一个高等教育已经达到普及化的教育大国,教育不平等的问题仍然存在,并且有日趋严重的趋势,那么对于其他教育欠发达的国家来说,这些现存的教育不平等问题却以不同的表象表现出来。尤其是对于同为金砖国家成员、同处于社会转型时期的中国来说,俄罗斯高等教育不公平的经验教训值得借鉴。中国的高等教育可以说是从精英教育阶段“一跃”进入了大众化阶段,但是高等教育规模的扩张,并不意味着受教育机会平等地分配到了每个社会阶层,社会成层对高等教育入学机会均等的制约性比较显著。另外,东西部教育发达程度的差异,城乡地理环境的差异,高等学校对不同城市招生标准的差异以及收费标准的差异,都不利于教育公平的实现。高等教育的扩招虽然在数量上有“显著成就”,但真正实现教育公平仍然有很长的路要走。

另一方面,虽然教育规模的扩大让更多贫穷家庭的孩子有了与他人一样平等的接受教育的机会,但是这种教育平等也只是在初等教育方面得到了实现,并且初等教育的平等只是实现了入学起点上的相对平等,教育公平不仅限于起点平等,那么在受教育过程和教育达成的目标方面的平等是否真正得到了实现呢?托尔斯泰·胡森在论述教育机会均等时强调,要把物质上和心理上的平等加以区分,即使物质上的障碍已经消除,某些心理上的障碍依然存在;况且,随着物质生活条件的差别有所缩小,心理障碍的影响也就更大。整个教育环境受整个社会、学校和家庭的物质条件与心理状况的综合影响。因此,教育公平的目标不能简单地通过消除经济障碍而实现。

(三)缩小等级差距,摆脱社会成层负效应

社会成层是实现教育公平这项“庞大工程”的最大障碍。之所以产生种种不平等现象,是因为处在各个阶层的人在当前所处的社会环境下受到了不平等的待遇,包括物质层面和精神层面。而教育作为提高人的外在技能和内在素养的工具,是缩小社会分层差距和实现社会平等的重要手段之一。因此,如何实现两者之间的动态平衡比消灭社会成层更具有现实性和可行性。国家教育政策的提出和教育改革的实行,不能成为强化社会分层的无形障碍,而应该真正成为缩小等级差距的有力推手。不能让教育成为被社会制度所利用的工具和复制社会结构的“帮凶”,而应该成为促使社会流动与变迁的动因。

以中国为例,针对区域间教育不公平这一问题,国家可以加大对教育欠发达地区的投资力度,以优质的生活保障和丰厚的待遇吸引优秀人才投身于教育事业;让教育欠发达地区的学校在硬件和软件上同时得到提高;可以通过立法规范重点高校的招生标准,对重点高校所在省份或其他教育发达的省份提高标准,而对教育欠发达的地区实行放宽政策;对那些因经济问题不能入学的贫困学生,学校应努力给他们创造入学机会,如提供勤工助学岗位、对成绩优异的贫困生实行学费减免政策等。只要国家真正把教育公平放在心里,落实眼下,一定可以找到实现教育公平、缩小社会阶层差距的突破口。

如果教育机会可以真正落到每个人头上,不论贫富贵贱,教育资源可以平均分配到每一个角落;不论远近高低,每个学生在受教育起点、过程和终点,都可以享受到物质层面和精神层面的双重平等,这就必然会触动社会成层这个促使教育不平等产生的根基,至少可以让它与校园这片土壤渐渐脱离,让社会成层在校园以外的环境中也能渐渐摆脱其根源性。当然,这一目标的实现,需要经济、政治、文化等多方面的合力推动。但是只要将教育真正放在社会发展的优先地位,让教育发展的每一次革新都能像经济发展的指标一样产生质的飞跃,那么摆脱社会成层的负效应从而实现教育公平就指日可待了。

参考文献:

[1] 李建忠.金砖四国教育竞争优势的比较[J].世界教育信息,2009,(7):69-73.

[2] 吴家鹏.“金砖四国”教育平等程度与高等教育竞争力关系的研究[C]//中国教育经济学学术年会论文集,2010:110-114.

[3] 托尔斯顿·胡森.平等——学校和社会政策的目标[C]//张人杰.国外教育社会学基本文选.上海:华东师范大学出版社,1989:110-114.

[4] David L.Konstantinovskiy.Social Inequality and Access to Higher Education in Russia[J].European Journal of Education,2012,(1):69-78.

[5] 马克斯·韦伯.经济与社会(上卷)[M].阎克文,译.上海:上海人民出版社,2010:77.

[6] 天野郁夫.社会选拔与教育[C]//张人杰.国外教育社会学基本文选.上海:华东师范大学出版社,1989.

[7] 胡延新.走进俄罗斯高等教育[J].中国高等教育评估,2009,(3):56-59.

[8] 塞缪尔·鲍尔斯. 不平等的教育和社会分工的再生产[C]//张人杰.国外教育社会学基本文选.上海:华东师范大学出版社,1989:336-337.