将“数学思考”课程目标落到实处

孙柏尧

数学教育家米山国藏在《数学的精神、思想与方法》一书中指出:“作为知识的数学,通常是出校门后不到一两年就忘掉了,唯有深深地铭刻于头脑中的数学的精神、数学的思想、研究的方法和着眼点……这些随时随地地发生作用,使人受益终生。”作为数学初始教育的小学阶段,学会思考的重要性更重于学会知识。当下,因为教师的教学理念在认识上发生了偏差,“数学思考”在教学中存在种种伪现象。教师必须去伪存真、正本清源,将“数学思考”课程目标落到实处。

一、 活用教材,让“数学思考”更受青睐

1.游戏情境,给“数学思考”披上漂亮的“外衣”

小学生的数学思考往往带着浓厚的感情色彩。在熟悉的游戏情境中,他们能够自觉地、顺利地投入到思考中来,在挑战性问题前激发出更加主动的数学思考。所以,教师应该多创设能激发学生思考的数学游戏情境,调动学生数学思考的热情,使他们主动参与到数学活动中来。

例如:在教学“约数和倍数”时,下课铃声快要响了,老师没有按部就班地给全班学生布置作业,而是给全班学生创设了一个有趣的游戏情境:

师:同学们,快要下课了,我们一起来玩一个游戏,好不好?

生(齐答):好!

师:这个游戏的名字叫“动脑筋离课堂”,游戏的规则是这样的:老师出示一张卡片,如果你的学号数是卡片上的数的倍数,你就离开教室。走的时候必须先走到讲台前,大声说一句话。你说的这句话,必须是“几是几的倍数”“几是几的约数”或“几能被几整除”中的任意一句。

游戏开始了,教师先出示一张数字卡片3,学号是3的倍数的学生都一一走到了讲台前。有的说“6是3的倍数”,有的说“3是9的约数”,有的说“12能被3整除”。全班三分之一的学生正确地说出了一句话,在得到在座的每一位同学的认可后一一离开了教室。接着教师出示了2和5,学号是2和5的倍数的学生也高兴地离开了教室。(其实大家都没有走远,都在窗外看着呢!)现在教室里只剩下了学号是1、7、11、13、17、19、23、29、31、37的学生,这时教师慢慢地拿出另一张卡片0.5,有3名学生,立刻站了起来朝讲台走去,走了一半又回到原位。教师提问:为什么大家都不走了?学生结合整除应具备的条件说明了理由。教师又问,剩下的同学你们希望老师出示什么?学生异口同声回答:1。“这说明了什么?”学生回答:任意一个自然数都是1的倍数,1是任意一个自然数的约数。

这样的游戏情境调动学生“数学思考”的热情,使学生的“数学思考”持续深入,学生也喜欢上了“数学思考”。

2.“无师自通”,给学生留下“独立思考”的空间

学习虽然是在班集体中发生、发展的,但学习的切入、学习的方式、学习的效果等许多方面却取决于学生个人。这就是建构主义所谓的“个性化的建构”。但是在课堂中,教师常常习惯将关注的目光聚焦在学生接受知识的达成度上,习惯于在学生学习新知识时为他们铺设一个个问题台阶。其实我们应该让学生从头到尾地思考,不断地迎接“挑战”,不断地进行“抉择”,学会思考,努力实现从“有师而通”到“无师自通”。

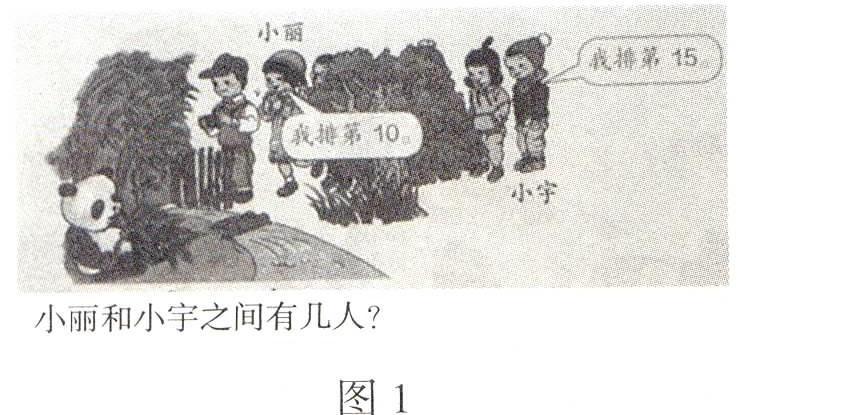

例如:教学“排队问题”时(如图1),教师只问以下几个问题:你知道要解决什么问题吗?你会怎么解决呢?请你试着数一数、画一画。

这样的设计看似放任自流,却得到了很好的效果。教师欣喜地发现,不少学生能利用图形描述、分析和解决问题。事实告诉我们:留下学生独立思考的空间,舍得放手让学生自主探索,学生可能会不断制造精彩。在整个过程中学生在不断地与题目对话、与经验对话,更与思考对话,在独立思考中学会更独立地思考。这样的学习经历不仅知识上“通”了,更是思维上“通”了。

二、 动手实践,让“数学思考”更加有效

1.动手之前,想想为什么而动

《水浒》歌词唱得好:“路见不平一声吼,该出手时就出手。”这句词同样适用于数学课堂,动手操作是组织学生针对某一问题展开探究的过程,遇到有价值的问题需进一步研究,这时便可出手了。所以,在“动”手前,弄清情况,分析原因,考虑周全之后,数学知识才能“手到擒来”。

比如“可能性”一课,在让学生探寻可能性大小的操作活动时,教师可先出示要求:(1)先数出信封里的白子、黑子颗数,并填入表中。(2)四人小组分工合作。一人拿信封:摸前摇一摇;大家轮流摸:一共20次;一人记录:摸出一颗就记录它的颜色,最后统计出次数。(3)摸后把你们的发现在小组内交流。这个要求的出示,帮助学生解决了如何动手的困惑,清楚地表明了要探究和思考什么问题,加强了这次操作活动的针对性。

2.动手之时,思考怎样有效而动

有效的“动”不单要明确操作活动“为何而动”,更应该注重研究“如何动”。现今不少课堂上的动手操作只停留在动一动、做一做、摆一摆等身体动作方面,没有进一步深层研究怎样有效而动。

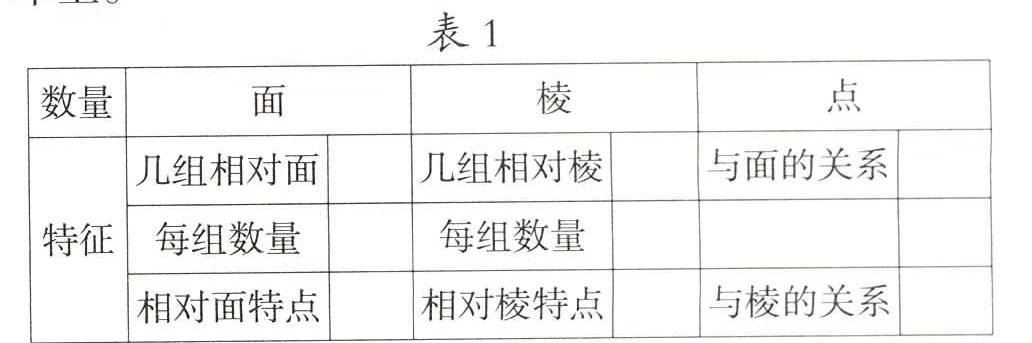

例如:一位教师执教“长方体的认识”一课,就实现了“动”与“思”的有效同步。在带领学生初步认识了长方体之后,教师依次安排了“摸面”“摸棱”“摸点”三次操作活动,并让学生将操作结果记录到学习单上。

这样,在操作中分发学习单,通过边操作边填写学习单的方式,让学生带着问题动手操作,操作过程中又伴随着一系列的观察、分析、比较、概括、总结等思维活动,充分体现出操作活动的有效性。

三、 深挖内涵,让“数学思考”更加深入

学生对知识的理解是一个由表及里的过程。为此,在教学中,教师应充分挖掘知识的内涵,不断变化知识的表象,层层深入,使学生对知识的理解由表及里,增强学生的数学思考能力。例如,在教学“可能性”中的“掷一掷”时,教师设计了这样的教学:

1.小朋友都玩过骰子吗?(板书“骰子”)一颗骰子中藏着哪些数学知识?(骰子上有6个数、有6个面,是个正方体……)

2.小朋友们真有数学眼光,掷一颗骰子,掷出的数可能是哪些?最小是几?最大是几?同时掷两颗骰子,掷出的两个数可以解决哪些数学问题?(求和、差、积、商)

3.今天我们主要通过“掷一掷”研究两颗骰子掷出的数字的和中藏着的奥秘。

(1)同时掷两颗骰子,得到两个数的和可能有哪些?(2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12)

(2)掷出的两个数的和的可能性各是多少,为什么?(和是2和12的可能性是1/36;和是3和11的可能性是2/36;和是4和10的可能性是3/36;和是5和9的可能性是4/36;和是6和8的可能性是5/36;和是7的可能性是6/36。

请同桌合作,通过掷骰子和列表的方法解决上面的问题。(教师提供了一些材料:每两人一张统计表,两颗骰子)

这样的教学似乎有点拔高,但这才是真正深挖了数学教学的真内涵,更具有挑战性和数学味。而且在实际教学中完全出乎教师的意料,没有发现学生有如此的探究能力,居然能探究出和的各种情况的概率,究其原因,是教学引发了学生更深刻的数学思考。

四、 整体把握,让“数学思考”更有广度

数学问题是数学思考的对象。数学问题是否全面、完整,直接影响着数学思考的宽度和广度。当前的课堂教学中存在重视数学的概念要义、技能方法、操作要领和解题要点等显性局部特征的思考,而忽略了对数学问题潜在的结构背景、本质意义、功能作用和关系类别等隐性个别特征的关注。教师应该从整体上把握教学内容,将相关的教学内容加以比较沟通、梳理整合,使学生的数学思考更有广度。

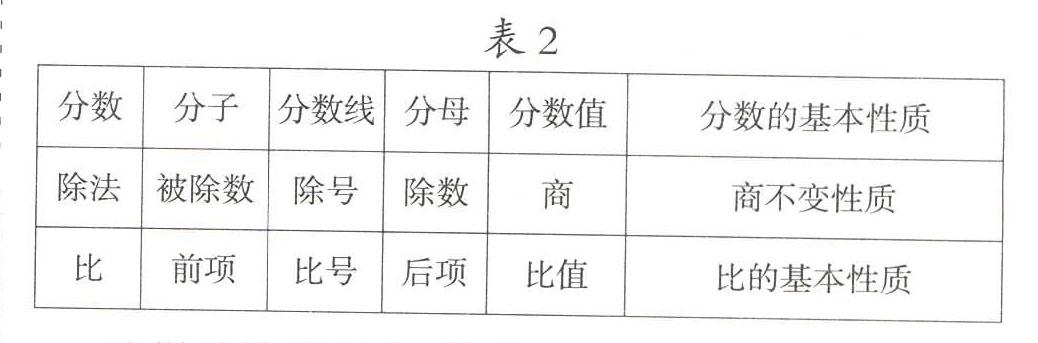

例如在教学“比的基本性质”时,当学生表述出“比的前项和后项同时乘以或者除以一个相同的数(0除外),比值不变”时,教师并没有就此罢休,而是让学生联想一下我们以前学过的内容中有哪些性质、运算和比的基本性质有相似点。学生通过独立思考和同桌讨论,最后得出表2。

这样的梳理整合,使学生的数学思考更加全面、系统,进而能够更加深入建构知识和整体把握知识,使数学知识能够融会贯通,让学生的数学思考更有宽度和广度。

数学思考这一课程目标的落实是数学教学中一个永恒的话题,教师需要始终站在关注学生发展需求的角度来审视自己的教学行为,去追寻学生思维发展的有效途径。只有这样,我们的数学课才更有数学味,也只有这样,数学思考这一课程目标才能得到真正的落实,为课程改革这支和弦奏出美妙的音符。

参考文献

[1]游臻.小学数学操作有效性策略初探.小学数学教育,2006(3).

[2] 李玉萍.“有效参与”的策略探究.小学数学教育,2012(4).

[3] 张永贵.为“数学思考”而教学.小学数学教育,2012(6).

[4] 史宁中.义务教育数学课程标准(2011年版)解读[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

[5] 张顺燕.数学的思想方法和应用:修订版[M].北京:北京大学出版社,2003.5.

[6] 傅红娣.谈谈如何培养学生的数学思考力[J].现代教育科研论坛,2012(1).

【责任编辑:陈国庆】