葛浩文译介渠道的“资本”视角解读

华中农业大学 谢露洁

葛浩文译介渠道的“资本”视角解读

华中农业大学 谢露洁

本文运用布迪厄资本理论,对葛浩文自20世纪70年代起至今建立译介渠道的过程进行审视。研究发现,葛浩文在1970~1980年代通过文化资本的转化在有限生产场域完成了象征资本的原始积累,在1990年代通过适应商业市场规则在大规模生产场域强化了象征资本并形成了共同参与两种子场域的翻译选择策略,到21世纪后因其象征资本已成为一种权力形式而能够为其自主翻译选择创造译介渠道。本文尝试揭示葛浩文象征资本和场域之间的互动关系,为英译译介渠道相关问题提供一定借鉴意义。

葛浩文;译介渠道;象征资本

一、引言

译介渠道关涉中国文学在海外的传播机制和效果,因而相关研究对中国文学外译有重要的理论和实践意义。然而目前对译介渠道的论述尚不多。马会娟(2013)、王颖冲(2014)对译介渠道做了宏观的梳理和探索,将其分为官方组织、学术翻译、商业翻译和个人翻译4种类型。鲍晓英(2015)指出译介途径越多,越容易达到译介效果。这些研究在一定程度上回答了译介渠道“有哪些”、“效果如何”的问题,但对于“如何获取”的问题则无提及,而这也是“中国文学走出去面临的又一重大难题”(许方、许钧 2014: 74)。

对此,布迪厄的资本理论提供了有益的启示。很少有学者在此理论框架下探讨单个译者象征资本*根据布迪厄理论,象征资本是“所积累声望、名声、神圣化或荣誉的程度”(Johnson 1993: 7)。的发展问题,而译者象征资本恰恰是中译外语境下打开译介渠道的可能途径之一。布迪厄认为,“文学场域是一个力量场,一个争斗场,参与者为了改变或维持既定力量关系,会根据自己已持有的力量(资本)采取相应的策略进行争斗”(Bourdieu 1990: 143)。“这些争斗围绕着某种资本的积累,或者说就是名誉和声望;因此,也存在某种积累象征资本的特定逻辑”(Honneth, Kocyba & Schwibs, 1986: 45)。也就是说,场域的参与者需要在实践中积累象征资本,象征资本越少,对外界规则的抵抗力越低。目前葛浩文是现当代中文小说英译场域中较为成功的翻译家。他对各种译介渠道的获取尤其是商业渠道的获取对中译外有着借鉴意义。本研究将分析葛浩文自1970年代以来建立译介渠道的过程,分析译者象征资本的变化,并分析译者在象征资本的不同阶段所采取的翻译选择策略,以揭示译者象征资本与场域之间的互动关系。

二、有限生产场域内象征资本的原始积累:1970~1980年代

20世纪70与80年代,葛浩文主要在中国港台翻译机构、美国大学出版社和中国大陆官方外译机构中建立起诸多翻译出版关系。它们属于布迪厄所说的“有限生产场域”,有自己的市场(Bourdieu 1993: 185),也有自己的评价标准(Bourdieu 1993: 115),参与者所竞争的资本主要在象征意义层面,包括声望、神圣性以及艺术声誉(Johnson 1993: 15)。葛浩文在该时期积累象征资本的过程实际上是其文化资本在实践中被认可并被赋予象征意义的过程。

该时期,美国学界的中国现当代文学研究尚处在学科化阶段,领军人为旅美华裔学者,他们对中国文学的英译是促进学科化的奠基工作之一,可“鼓励刺激一般年轻学者研究中国文学的兴趣”(李欧梵、陈建华 2001: 209)。印第安纳大学东亚语文系是美国较早专门研究中国文学的系所,该系主任罗郁正从1975年起担任“中国文学译丛”(Chinese Literature in Translation Series)主编,刘绍铭、李欧梵和欧阳桢担任编委。该译丛推出的第一部中国当代文学英译本是台湾作家陈若曦的短篇小说集《尹县长》(TheExecutionofMayorYinandOtherStoriesfromtheGreatProletarianCulturalRevolution),它是以“文革”为题材的系列小说,开启了“伤痕文学”的先河。事实上,无论对出版方,还是对译者葛浩文,它都是“一个机运”(李欧梵、陈建华 2001: 11)。

《尹县长》英译的发起人是台湾的殷张兰熙——台湾文学英文季刊《“中华民国”笔会季刊》(TheChinesePen)的创刊人(1972年创刊)和总编辑。当陈若曦作品单行本出版后她有了出版英文单行本的想法,但在出版渠道上出现了两难。若由台湾出版,再向海外发行,很容易被误会为政府宣传;另一方面殷接洽了哈珀斯(Harpers)等国外出版社,但无一家接受(殷张兰熙 1979: 3-4)。后来她的朋友刘绍铭认为“写得的确好……这个英译本出版了,如果在文学上站得住,能引起外国人来评论的话,那就远比在政治性上收到的效果更有价值”(殷张兰熙 1979: 4)。于是这本书列入了印第安纳大学出版社的译丛中。

但印第安纳大学出版社“为避免政治上的影响要求有一位不是来自台湾的译者,并且最好是以英语为母语”(Lingenfelter 2007)。葛浩文是该校的博士毕业生,其学历即是文化资本以体制化状态*布迪厄将文化资本分成具体化状态、物体化状态和体制化状态3种形式(Bourdieu 1997: 47)。呈现。更重要的是,葛浩文和殷张兰熙在台湾已结识,殷早就对葛的翻译水准赞赏不已:“过去我曾请他为季刊翻过东西,其中包括有黄春明的《莎哟拉娜·再见》,翻得非常好”(殷张兰熙 1979: 4-5)。因而殷立即提出由葛翻译《尹县长》中《耿尔在北京》和《查户口》两则,并对终稿进行编辑润色(Ing & Goldblatt 1978: x)。“他(葛浩文)的姓名第一次以铅字印出来就是在1974年TheChinesePEN的夏季号(朱自清《给亡妇》)”(联合报副刊2004: 327)。1974年至1978年《尹县长》出版之前的4年间,葛在季刊上发表过11篇译作,即是文化资本以物体化状态*对于翻译实践而言,以译著这种物体化状态呈现的文化资本是最重要的竞争目标。。

《尹县长》英译本第一版只印了两千本,因为销售对象只限于教授和有关科系的学生,作为参考书或课本用的(殷张兰熙 1979: 6)。但小说卖得很好,不久印第安纳大学出版社便开始印刷第二版,并印了一万本。(殷张兰熙 1979: 8)而且在出版当年就有二十来家不同报纸杂志登过书评(葛浩文 1980: 122)。可见原作者和译者都由此获得了不小的声望。葛浩文接着在1979年和1980年出版了自己的研究对象萧红的作品《生死场》及《呼兰河传》和黄春明短篇小说集《溺死一只老猫》英译本,在学术翻译子场域中进一步强化了自身的资本。

这一时期,葛浩文与香港中文大学也保持密切的翻译往来。作为香港最重要的译介机构,香港中文大学翻译研究中心办有国际知名度很高的《译丛》杂志(Renditions)。孔慧怡曾谈到《译丛》在扩大国际影响力上所做的投入:“台湾私人办理的ChinesePen则受到经费、人力的影响,……事实上,《译丛》除了译介和出版工作,还有访问学人的计划”(杜十三 1992: 146)。相比《笔会季刊》,葛浩文通过《译丛》获得的声誉大得多。葛译杨绛《干校六记》初载于《译丛》1981年秋季号。前哥伦比亚大学东方语文系教授华兹生(Burton Watson)看到后写信向他们致意,嘉许原著和译文为当时罕见的杰作。(林以亮 2001: 66)1984年华盛顿大学出版的《干校六记》英译单行本便是《译丛》版本的增订本。(刘绍铭 1999: 99)1986年葛浩文通过华盛顿大学出版社出版了萧红自传体作品《商市街》(MarketStreet: A Chinese Woman in Harbin),表明译者对这条出版渠道的开拓。

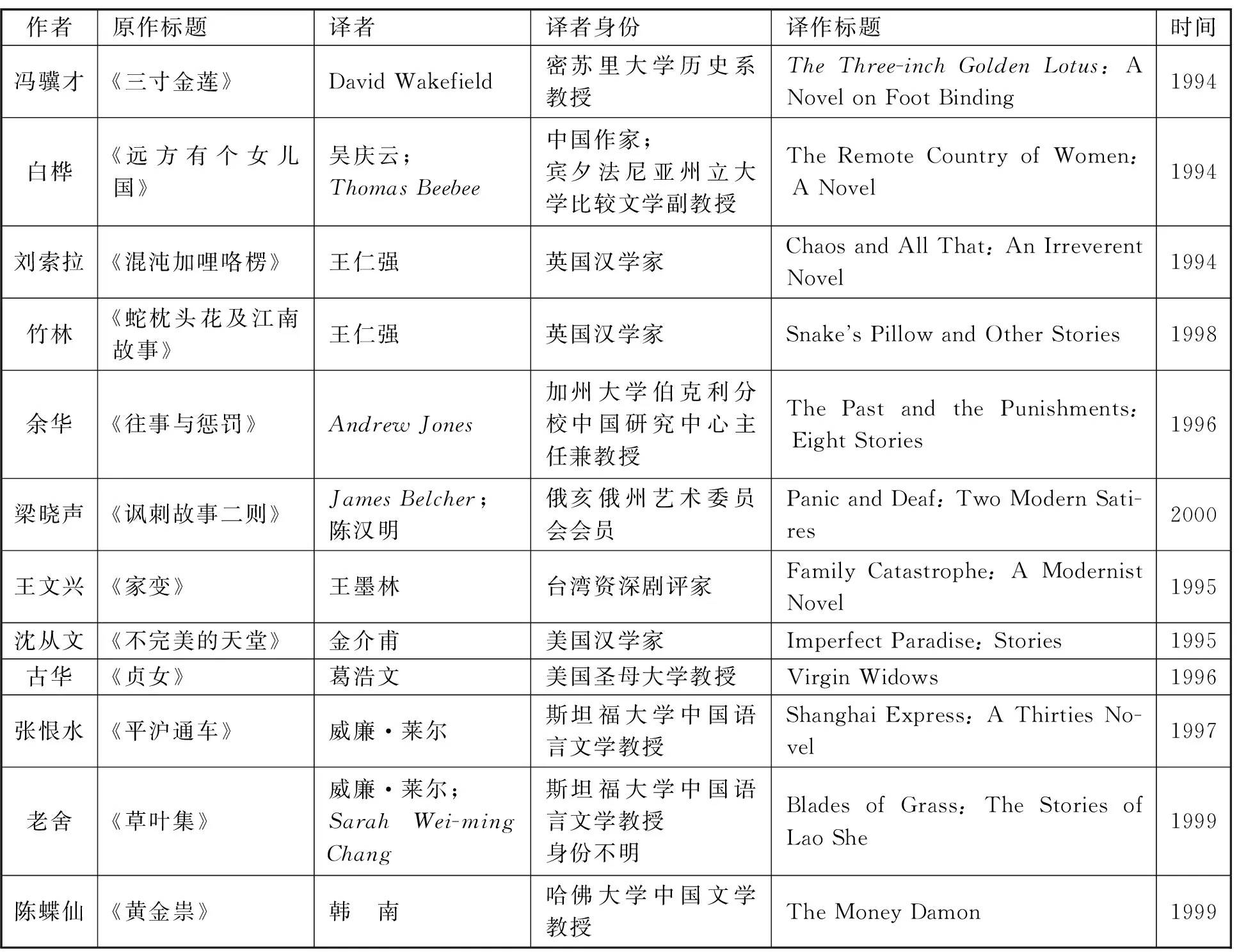

表1 1974~1978年葛浩文发表在《笔会季刊》的作品

葛浩文在中国大陆的声名是因其萧红研究而来。1979年葛浩文和萧乾初识于聂华苓主持的爱荷华“国际写作计划”(萧乾 1983: 271)。1980年8月,葛浩文初访中国(陈荒煤、张炯 1990: 922)。他在萧乾的安排下结识了萧军、端木蕻良等萧红旧识;又通过作家协会的安排见到了王蒙、艾青等作家,以及黑龙江社科院文学研究所的王观泉,还有杨宪益夫妇。(葛浩文、张莉 2011: 27;赋格、张健 2008)。据说葛浩文初见杨宪益夫妇时除带了一瓶白兰地外,就是他译的《生死场》及《呼兰河传》,以表示对两位资深翻译家的敬意(赋格、张健 2008)。1981年,杨宪益开始主持“熊猫丛书”,葛浩文翻译的《萧红短篇小说选集》(1982)和端木蕻良的《红夜》(1988)便是通过该丛书得到出版。

葛浩文第一部得到商业出版机会的作品是经戴乃迭推荐而翻译的张洁《沉重的翅膀》,1989年由美国Grove出版社出版。小说最先在德国得到译介,“据说《沉重的翅膀》在德国的成功部分是因为购买这本书的商人很多,他们希望借此了解中国部门和工厂中政策的运作”(Wood 1988: 137)。稍后,法、英、美相继翻译出版。英国出版的是戴乃迭的节译本。但之后戴说道,“文革”和牢狱之灾使她与世界脱节多年,若她翻译,恐怕会译成1950年代那种老派英文,相信由葛浩文译会让文字更有当代感(赋格、张健 2008)。于是Grove给葛浩文发出翻译约请,他欣然接受了。英译《沉重的翅膀》是他翻译生涯的重要一环,因为“那本书做得很不错,所以那时我便决定翻译就是我想做的事情”(Lingenfelter 2007)。葛浩文也从此进入到与学术翻译规则不同的商业翻译子场域中。

三、有限和大规模生产场域间翻译选择策略的形成:1990年代

1990年代,葛浩文在商业渠道的翻译活动明显增加,翻译重心也从中国台湾文学转向中国大陆文学。在形成个人翻译选择趣味的同时,他通过顺应商业市场规则使得自身象征资本得到了强化。更重要的是,他对各子场域的特点有了清晰的把控,力求为不同区域、题材的作品策划可行的译介渠道。用布迪厄的话说,此阶段他已找到了“游戏的感觉”(Honneth, Kocyba & Schwibs, 1986: 45)。

商业渠道属于布迪厄所说的“大规模生产场域”,参与者遵循的是为获得最大可能市场的竞争法则(Bourdieu 1993: 115)。该渠道目前通行国际出版界的常规模式,目标读者群是英语世界的普通读者。翻译发起人若是译者发起,文学翻译代理人会为其译作寻找出版社,并代理译者与出版社谈判版权事宜,出版社通常要求译者提供作品英文介绍、译文样章等,但这种方式的出版可能性一般不大;若是代理人或出版商发起,代理人会为出版商联络合适的译者,通常可保证译作的顺利出版,但因西方出版社几乎没有懂中文的编辑,他们往往会依据作品在源语国的销量、版权销售情况、媒体评价、影视改编情况、获奖情况以及关于作家作品的独特资料等非文学因素对作品进行判断和选择。葛浩文并不排斥去适应这样的市场规则,但他很明确自己的文学趣味,认为中国当代作家“写历史小说时表现最好”(Lingenfelter 2007),并且它们当中最成功的便出自莫言、王朔、苏童等被其称作“迷失的一代”(Goldblatt 2004: 214)的作家。

莫言《红高粱》(1993)英译本的出版既是中国当代文学英译场域的重要事件,也是葛浩文翻译事业的关键一环。当在朋友家读到这部小说时,葛浩文冲动得不能自已,“这才是我想翻译的东西”(赋格、张健 2008)!他试译了8个章节,投给纽约Viking出版社,结果对方不仅接受,还开了可观的价格。当时葛浩文的好友、正因《喜福会》文名大噪的旧金山华裔作家谭恩美听说此事,便把自己的经纪人Sandra Dijkstra介绍给他,由她出面与出版社洽谈。Sandra为《红高粱》争得了比原价高4倍的版税(赋格、张健 2008)。《红高粱》英译是葛浩文采用代理人制进入商业渠道的开端,也是由译者发起、由代理人与出版商洽谈版权的成功案例,为译者带来了巨大的象征资本。

Grove是1990年代中国文学英译本在美国的主要出版商之一,共出版葛浩文译作3部。1991年它和大西洋月刊出版社(Atlantic Monthly Press)合并。1993年,大西洋出版了葛译刘恒《黑的雪》精装本,次年Grove出版了简装本。《黑的雪》被改编成电影《本命年》,1990年获第四十届西柏林国际电影节银熊奖。另外,Grove在1999年出版了葛译虹影《饥饿的女儿》。这部作品最初由英国Bloomsbury出版社于1998年出版。作为新移民作家,虹影在中国大陆并不受重视,但在欧洲却受到欢迎。葛浩文对这部小说评价也很高,他为该书的台湾版作序,认为这是一本“将中国近几十年来的社会史,活生生地呈现给读者的作品”(倪立秋 2009: 129)。Grove还在1995年出版了葛浩文编译的一部选集《毛主席看了会不高兴:当代中国小说》。

Viking出版社于1925年在纽约成立,1975年被企鹅集团收购,并创立维京企鹅图书公司(Viking Penguin)。紧接《红高粱》英译本后,Viking出版了葛译莫言《天堂蒜薹之歌》(TheGarlicBallads)(1995)。但到《酒国》时,它表示不再愿意出版莫言的作品了。《天堂蒜薹之歌》虽然出书即被禁,一度只能在港台出版,但相比之下,《酒国》出版后没有任何反响。可以推测,正是这样的零反响使得Viking不再对《酒国》的销路抱有希望。另一部作品是葛译马波《血色黄昏》(BloodRedSunset)(1995),《纽约时报书评》上曾发表“严酷的真相与‘虚假的现实主义’:轰动北京的一本书”(Liu 1988)一文评论原作,表明原作在接受国已有一定的影响力。

William Morrow出版公司是由创始人威廉·莫罗(William Morrow)于1926年在纽约成立的一家文学出版社。它对中国文学作品的选择多与电影改编有关。1993年该社出版了杜迈克(Michael Duke)译苏童中篇小说集《妻妾成群》,而《妻妾成群》曾在1991年被张艺谋改编成电影《大红灯笼高高挂》,并获奥斯卡金像奖提名,英译本题名便直接采用了电影名(RaisetheRedLantern)。可以推测,出版社在1995年出版葛译苏童《米》(Rice),是对《妻妾成群》的延续。该社出版的另一部葛译作品是王朔《玩的就是心跳》(PlayingforThrills)(1995)。王朔是和影视密切相关的中国当代作家,而且当时在中国影响力很大。葛浩文就提到,“中国人说王朔是‘痞子文学’,所以美国人也想知道‘痞子文学’是怎么样的”(刘科 2008)。

作为大规模生产场域的商业渠道能使作品传播更广、影响更大,但出版数量很有限,而且选择倾向时常与有限生产场域不同。作为学者的葛浩文曾表示“他个人喜爱台湾文学作品多过大陆,但是目前美国市场环境喜欢看大陆的作品,在两者作品间,他面临挣扎”(陈文芬2003)。然而,葛浩文并未将两种场域看作对立的两极,而是在思考不同的翻译作品对两个子场域的共同参与。

1991年4月,葛浩文同台湾学者周锦一起前往中国大陆,同一些当代作家见面,决定组织一些西方出色的汉学家把当代小说的一些精品译成高水平的英文本在海外发行(曾庆瑞、赵遐秋 2007: 85)。这便是葛浩文以总编身份策划的“现代中国小说丛书”(Fiction from Modern China),共12部(如下页表2),由夏威夷大学出版社出版。

表2 “现代中国小说丛书”一览表

从上表可看出葛浩文在原作选择和译者选择上的特点。首先,既有当代作品,又收入沈从文、张恨水、老舍和陈蝶仙4位近现代作家,体现出明确的文学史意识。其次,一并关注中国大陆和台湾当代小说。再者,译者构成或是汉学家和中国作家合作,或是专门研究所译对象的汉学家,表明葛浩文对学者型翻译家的肯定。比如金介甫是美国沈从文研究第一人,王仁强以评论竹林《生活的路》为剑桥的博士论文,韩南的学术著作《中国近代小说的兴起》中则专辟一章“陈蝶仙的自传体爱情小说”,论及《黄金祟》。这套丛书的学术价值由此可见一斑。

更应注意的是葛浩文对中国现当代文学在美翻译出版情况的总体把握。在与该丛书时间相当的1996年,王德威发起“台湾现代华语文学”英译计划(Modern Chinese Literature from Taiwan),由台湾蒋经国国际学术交流基金会资助、哥伦比亚大学出版社出版。葛浩文译王祯和、朱天文、黄春明、李永平、施叔青和朱天心的作品共6部。因此,葛浩文在自己主编的丛书中仅收入未与之重合的台湾作家王文兴的1部作品。该时期其他中国大陆知名当代作家如莫言、苏童、王朔则由葛浩文另辟美国商业渠道,因此也未见于此丛书中。

四、象征资本的使用:21世纪后

21世纪后,出版行业四大巨头(Penguin Random House、HarperCollins、Hachette Livre和Simon & Schuster)的旗下出版社纷纷出版中国现当代文学英译本,一些独立书商也对此表现出持续的兴趣,葛浩文对这些商业渠道有很高的占有率。更重要的是,葛并不随出版社的偏好而转移翻译对象,他坚持个人的翻译选择,并为其找到合适的商业出版渠道。换言之,葛浩文的象征资本已经使其拥有了选择和创造译介渠道的权力。

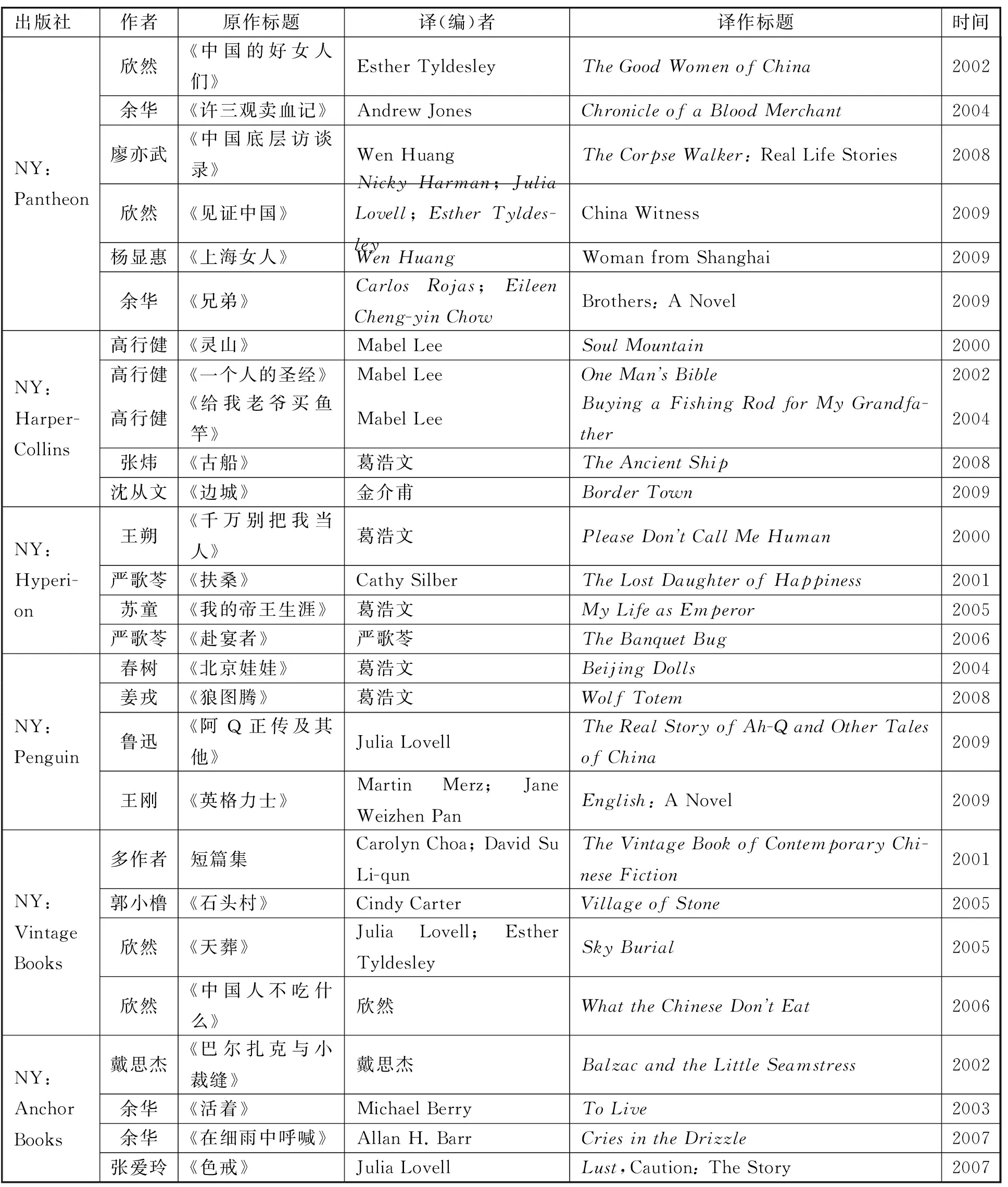

经笔者统计,2000至2012年间出版过中国现当代文学英译本的英美商业出版社接近60家,有些零星出版一两部,有些表现出较系统的出版状况,其中出版数量达4部以上的共有9家,其中6家属于Penguin Random House、HarperCollins和Hachette Livre,它们无疑是该领域影响力相对较大的出版商。另3家是美国独立书商New Directions、MerwinAsia和Arcade。

表3 2000~2012出版4部以上中国现当代文学英译作品且影响力相对较大的商业出版社

从这6家出版社来看,葛浩文以5部作品居译者之首。从翻译选择来看,HarperCollins出版的张炜《古船》、Hachette Livre旗下出版社Hyperion出版的王朔《千万别把我当人》和苏童《我的帝王生涯》都是葛浩文看好的作家作品,它们在这些出版社的发行无疑更有利于获得更大的影响力。比如Hyperion对苏童作品的出版则引发了西方世界更多的关注,爱丁堡独立出版社Canongate出版人Jamie Byng同年发起的“重述神话”图书项目在中国启动时,出版委员会对苏童最感兴趣,原因之一便是“在2005年2月,苏童的小说《我的帝王生涯》在美国出版,而且还在巴诺书店里作为推荐读物被陈列在很多地方”(江筱湖 2005)。苏童因此创作长篇神话小说《碧奴》,由葛浩文翻译,并在2007年出版。美国独立出版社Overlook于2011年出版了葛译苏童《河岸》。除这6家以外,葛浩文通过Penguin Random旗下两家出版社Hamish Hamilton出版了莫言《酒国》(TheRepublicofWine,2000)以及Viking Adult出版了莫言《蛙》(Frog, 2015)。在这四大出版巨头之外,有以出版国际文学作品为主的英国Telegram Books和全球最大教育出版集团Houghton Mifflin Harcourt对毕飞宇的译介。葛浩文谈到,“比如说毕飞宇的那两本(指《青衣》和《玉米》)。出版社为什么请我来帮他们翻呢?因为已经有法文版,他们有懂法文的,看了,说这个不错,我们英文应该有”(华慧 2009)。毕飞宇最早的英译单行本是在2007年,由Telegram出版了《青衣》(MoonOpera),2009年再版。2010年,这两家出版社同时出版了《玉米》(ThreeSisters)。

然而,值得注意的是,葛浩文一直致力于自己所“发现”的作家作品的译介,未随上述出版社的偏好而改变翻译对象,对于其他较热门作家如旅英华裔作家欣然、张爱玲等也都无涉足。这样的理念使得译者有时不得不另寻出版渠道,其中有些只能是较小众的独立出版商。

比如Arcade出版社对莫言作品的出版。它从未出版过中国文学作品,却一连出版了莫言3部长篇——《酒国》、《丰乳肥臀》和《生死疲劳》及1部中短篇集《师傅越来越幽默》,据葛浩文称社长Richard Seaver个人很喜欢莫言的作品。但在他2009年因心脏病发作去世后,出版社也在2010年由Skyhorse Publishing收购。一家总部在印度并在伦敦和纽约设有分部的独立书商Seagull在2010年出版了葛译莫言《变》,后又在2012年出版了葛译莫言《四十一炮》。可见,即便是在1990年代初就凭RedSorghum在西方获得巨大名声的莫言,对其作品的持续译介也并不易,葛浩文通过自己的象征资本为其争取更多渠道的作用不应忽视。

更突出的例子是葛浩文对刘震云作品的译介。早在2008年,葛便谈到,“刘震云的《手机》是压在手里的好货,已经译出了一半以上,但没人要”(孔庆云 2008)。但随着葛浩文的象征资本不断得到强化,尤其在莫言获诺奖后声望剧增,2012年这部作品通过独立书商Merwin Asia得以出版。而后Skyhorse以Arcade标识接连出版了葛译《我不是潘金莲》(2014)和《我叫刘跃进》(2015)。

当然,葛浩文的翻译活动也有受市场导控的因素,比如应出版社约请而翻译《北京娃娃》(2004, Riverhead出版)和《狼图腾》(2008, Penguin出版)。但偶尔顺应市场需求的行为对增强译者资本并非不利。

这一阶段葛浩文翻译活动的商业化程度空前,但他仍兼顾学术渠道。香港中文大学“中国现代文学中英对照系列”、哥伦比亚大学“维泽赫德亚洲丛书”和台湾学者杜国清教授主持的《台湾文学英译丛刊》都有葛译作品。不过,因其强大的象征资本,他已然能够在更广阔的商业世界中完成自己的翻译理想。

五、结语

葛浩文长达40余年的翻译实践几乎渗入了现当代中文小说英译场域的各个角落。已有学者指出,不同子场域的参与者以各自不同的方式,共同参与了文学文化作品的对外传播与交流、共同为赢得目标语系统中的一席之地而斗争(徐敏慧 2016: 44)。那么,葛浩文同时参与各子场域的方式以及他积累和使用象征资本的过程,尤其是他的象征资本在增强其翻译活动自主性上的作用,无疑能为文学英译提供一定的借鉴意义。

Bourdieu, P. 1990.InOtherWords:EssaystowardaReflexiveSociology[M]. Matthew Adamson (trans.). Stanford: Stanford University Press.

Bourdieu, P. 1993.TheFieldofCulturalProduction:EssaysonArtandLiterature[C]. New York: Columbia University Press.

Bourdieu, P. 1997. The forms of capital [C] // A. H. Halsey,etal.Education:Culture, Economy and Society.Oxford:OxfordUniversityPress. 46-58.

Goldblatt,H. 2004.BorderCrossings:Chinesewriting,intheirworldandours[C] //C.Dale. Chinese Aesthetics and Literature.NewYork:StateUniversityofNewYorkPress. 211-228.

Goldblatt,H. 1984. Six Chapters from My Life “Downunder” [M].Seattle:UniversityofWashingtonPress.

Honneth,A.,H.Kocyba&B.Schwibs. 1986.TheStruggleforsymbolicorder:AninterviewwithPierreBourdieu[J]. Theory, Culture & Society (3): 35-51.

Ing,N. &H.Goldblatt. 1978.Translators’preface[C] // The Execution of Mayor Yin and Other Stories.BloomingtonandLondon:IndianaUniversityPress.

Johnson,R. 1993.Editor’sintroduction[C] //P.Bourdieu. The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature.NewYork:ColumbiaUniversityPress. 1-25.

Lingenfelter,A. 2007.HowardGoldblattonhowthenavysavedhislifeandwhyliterarytranslationmatters[J]. Full Tilt (2).

Liu,Binyan. 1988.StarkTruthvs. “FalseRealism”:TheBookThatStunnedBeijing[N]. New York Times. 11-06:A3.

Wood,F. 1988.Bookreview:LeadenWingsbyZhangJie[J].H.Goldblatt(trans.). The China Quarterly (113): 137.

鲍晓英. 2015. 从莫言英译作品译介效果看中国文学“走出去” [J]. 中国翻译 (1):13-17.

陈荒煤, 张 炯. 1990. 中国新文艺大系 1976-1982 史料集 [M]. 北京: 中国文联出版公司.

陈文芬. 2003. 台北国际书展特辑汉学家葛浩文面临挣扎 [N]. 中时电子报. 02-13: 艺文副刊.

杜十三. 1992. 中国文学的“小耳朵”——访香港《译丛》 [C] // 孔慧怡(港大教授). 鸡鸣·人语·马啸和生命闲谈的三种方式. 台北:业强出版社. 144-146.

赋 格, 张 健. 2008. 葛浩文:首席且惟一的“接生婆” [N]. 南方周末. 03-27.

葛浩文. 1980. 漫谈中国新文学 [M]. 香港: 香港文学出版社.

葛浩文, 张 莉. 2011. “持久力”和“亲切感”——两代研究者关于萧红的对谈 [J]. 文艺争鸣 (5):26-32.

华 慧. 2009. 葛浩文谈中国当代文学在西方 [N]. 东方早报. 04-10: (A16).

江筱湖. 2005. 大型国际图书项目在华启动 [N]. 中国图书商报. 03-18: 03.

孔庆云. 2008. 葛浩文谈中国文学“我不抢张爱玲” [ZOL]. [03-28].http://www.noblechinese.com/guiren-news2/info/24153-1.htm.

李欧梵, 陈建华. 2001. 徘徊在现代和后现代之间 [M]. 上海: 上海三联书店.

联合报副刊. 2004. 台湾新文学发展重大事件论文集 [C]. 台南: “国家”台湾文学馆.

林以亮. 2001. 文思录 [M]. 沈阳: 辽宁教育出版社.

刘 科. 2008. 寻找中国文学的世界坐标:专访中国现当代文学“首席翻译家”葛浩文 [N]. 国际先驱导报. 03-21: (28版).

刘绍铭. 1999. 文字岂是东西 [M]. 沈阳: 辽宁教育出版社.

马会娟. 2013. 英语世界中国现当代文学翻译: 现状与问题 [J]. 中国翻译 (1): 64-69.

倪立秋. 2009. 新移民小说研究 [M]. 上海: 上海交通大学出版社.

王颖冲. 2014. 中文小说译介渠道探析 [J]. 外语与外语教学(2): 79-85.

萧 乾. 1983. 海外行踪 [M]. 长沙: 湖南人民出版社.

徐敏慧. 2016. 文化生产场域与文学译介模式 [J]. 中国翻译 (3): 41-45.

许 方, 许 钧. 2014. 关于加强中译外研究的几点思考——许钧教授访谈录 [J]. 中国翻译 (1): 71-75.

殷张兰熙. 1979. 我中译《尹县长》经过 [C] // 胡子丹编. 翻译艺术. 台北: 翻译天地杂志社. 1-8.

曾庆瑞, 赵遐秋. 2007. 曾庆瑞赵遐秋文集第18卷集外集 [M]. 北京: 中国传媒大学出版社.

(责任编辑 杨清平)

通讯地址: 430070 湖北省武汉市 华中农业大学外国语学院

H059

A

2095-5723(2016)04-0053-08

中央高校基本科研业务费专项基金资助项目(2662014BQ076)。

2016-09-18