慎用等效后的物理概念

王小玲

一次,两位学生相跟着来问我这样一个题:

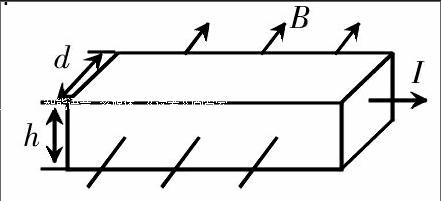

如图所示,厚度为h、宽度为d的金属导体,当磁场方向与电流方向(自由电子定向移动形成电流)垂直时在上下表面会产生电势差,这种现象称为霍尔效应。下列说法正确的是( )

A.上表面的电势高于下表面

B.下表面的电势高于上表面

我很好奇,难道是不清楚霍尔效应产生的原因?

学生:不是。霍尔效应中,上下两表面之所以存在电势差,是定向移动的自由电荷在洛伦兹力的作用下发生偏转,聚集在上(或下)表面上造成的。哪个表面的电势高,则取决于电荷的电性及聚集在哪一表面。

我就更加莫名其妙了,那问题是什么呢?

甲学生:老师,电流方向向右,可认为是正电荷在向右定向移动,由左手定则可判定,洛伦兹力的方向向上,所以上表面会聚集正电荷,使上表面电势升高,应选A。

乙学生紧跟着说:可实际上,金属中定向移动的是自由电子,电流方向向右,可判定自由电子是在向左做定向移动,同理可得出,自由电子是向上表面偏转,结果,上表面聚集负电荷,上表面的电势低,故应选B。

然后,两学生异口同声地说:我们认为两种推断均有道理,都应该是正确的,可两者结果却是相反的,这是怎么回事?是哪个错了?哪儿错了?为什么都向上表面偏呢?

我听完后,也有点发蒙。

仔细分析甲、乙两学生的的推断,他们依据的理论是相同的,区别之处在于运动的电荷,甲为正电荷向右运动,乙为负电荷向左运动,运动电荷的电性及运动方向都正好相反。而在磁感应强度B相同的情况下,洛伦兹力的方向取决于电荷的电性和运动方向这两个因素,且有否定之否定,即为肯定的特点,也就是说,一个因素相反,则洛伦兹力的方向相反;若两个因素相反,则洛伦兹力的方向相同。从而导致甲、乙的推导中,无论是正电荷还是负电荷均向上表面偏转的结果。这同时也说明问题出在运动电荷的确定上。

对于运动电荷的确定,乙是“可判定”,是真实情境;甲是“可认为”,是一种等效替代,可若替代的结果与实际不同(在此处竟为截然相反),说明不能进行等效替代。

学生还是很疑惑:可是,老师,不是说在电路中,尽管定向移动的是自由电子,但为了表述方便,常用正电荷向相反方向定向移动来进行等效替代吗?而且教材在推导电流的功、计算电解液中的电流时都用了这种等效替代,为什么在这儿就不能进行等效替代?

的确,教材中明确给出,规定正电荷定向移动的方向为电流的方向;又补充说,负电荷定向移动的反方向也为电流的方向。之所以这样说,是电荷定向移动的动力为电路中静电场所施加的静电力,在电路中,静电场的方向是确定的,故正、负电荷所受静电力的方向相反,定向移动的方向也相反;而根据相对运动,无论是哪种电荷定向移动,正电荷相对于负电荷都是在沿静电力方向移动,即以负电荷为参考系,静电力定向移动电荷的结果是相同的;再者,负电荷向静电力的反方向移动,使静电力方向净正电荷数目增多,从净电荷量上而言,与正电荷在沿静电力方向移动的效果相同;所以,在研究净电荷的数量(电流的大小)或者是静电力移动电荷(电流的方向)的物理情境时,用哪一种均可,即研究电流时,可以进行这种等效替代。

可为什么在霍尔效应中,也涉及电流,却不能进行这种等效替代呢?

等效替代是物理学中常用的一种思维方式,利用它,可以把复杂的问题简单化,把难以处理的问题具体化。但既然称之为等效替代,就说明这种替代与实际情境是不同的,只是在特定的条件下,或者说对于特定的研究问题和情境,才有替代前后的效果相同,故由此建立的一些概念和规律也是有适用条件的,或者说只适用于此特定的研究问题和情境。例如,质点这一等效概念,在研究地球公转时,地球可看作质点,但若研究的是地球自转,就不能看作质点了。这是因为质点是建立在物体的大小、形状对所研究的问题没有影响或者是影响比较小的前提条件下。又如,交流电的有效值,是从能量的角度利用等效替代去描述交变电流的特征的,故在交变电路中,研究保险丝是否会熔断,比较的是保险丝的实际功率与额定功率的大小,是能量,用有效值;而电容器是否会被击穿,比较的是电压,故不能用有效值,只能用瞬时值。

在电流的概念中,正电荷对负电荷的这种等效替代,是建立在静电力移动电荷这一物理情境上;电解液中的电流,与它的物理情境相同,可进行等效替代;电流的功是静电力对定向移动的电荷所做功的宏观效应,研究的情境实质也是静电力移动电荷,故

也可等效替代。而在霍尔效应中,所研究情境不再是静电力移动电荷,而是洛伦兹力移动电荷,情境已发生了变化,能否同样进行等效替代,必须得看替代后的结果是否一致,这儿明显不同。

学生恍然大悟。

等效替代是有前提条件的,等效替代后得到的概念或规律是有其适用情境的,要把它做迁移使用,必须得谨慎。

参考文献:

杨东冬.中学物理概念教学研究[D].陕西师范大学,2012.

编辑 温雪莲