基于CSSCI数据的图书馆隐性知识研究的可视化分析

基于CSSCI 数据的图书馆隐性知识研究的可视化分析

张爱菊

(浙江科技学院, 杭州 310023)

摘要:文章根据2000-2013年中文社会科学引文索引 (CSSCI) 收录的关于图书馆隐性知识研究的149篇文献,利用知识图谱可视化软件CitespaceIII对相关数据进行文献共引、关键词、名词短语、突现词等的处理与分析,揭示国内图书馆隐性知识研究的演进路径、研究前沿与热点,以期为图书馆隐性知识的研究提供理论支撑,为我国图书情报机构提高隐性知识研究水平提供有益参考。

关键词:图书馆;隐性知识;知识图谱 ;演进路径; CSSCI;知识管理;知识研究

Visualization analysis of the library’s tacit

knowledge research based on CSSCI data

ZHANG Ai-ju

(Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou 310023, China)

Abstract:Based on the 149 articles with the topic of library’s tacit knowledge of CSSCI from 2000 to 2013, the author conducts an investigation to analyze the documents co-citation,keywords,noun phrases and terms flash by using knowledge visualization tool CitespaceⅢ,and reveals the evolution path,research frontiers and hotspots of tacit knowledge researches in domestic libraries. This paper provides a theoretical support and some useful reference to improve the tacit knowledge research in domestic libraries. The limitations to this visualized analysis are also presented in this article.

Key words: library; tacit knowledge; knowledge mapping; evolution path; CSSCI; research frontiers; research hotspots

1引言

隐性知识(tacit knowledge) 是指不能用书面文字、图表和数学公式加以表述的知识[1],虽然如此,但隐性知识已被人们认为是一种可持续的竞争优势和创新的源泉[2-3],因此,众多学者对隐性知识问题都表现出极大的关注,在概念界定、开发、共享以及显性知识转化、管理等方面展开了一系列的研究。国内的一些相关学者,如陈丽纳、刘岩芳、龙艳军、邹香菊、刘志国等分别从时间、作者、载文量、论文主题等指标对国内图书馆隐性知识研究的现状、趋势进行了深入细致的研究和述评,并通过统计图表来表达该研究领域的一些特点[4-7]。诚然,上述研究的学术价值勿庸置疑,但仍属于传统文献计量学的范畴,存在不能直观生动地揭示隐性知识研究内在知识结构变化的缺憾。本文另辟蹊径,选取CSSCI数据库所收录的国内图书馆隐性知识研究的文献数据,借助 CitespaceⅢ分析软件绘制国内图书馆隐性知识研究的科学知识图谱,旨在较全面把握国内图书馆隐性知识研究发展的动态过程、特点和规律,为该领域的学习和研究提供有益的参考。

2数据来源与研究方法

2.1 数据来源

关键词本文以《中文社会科学引文索引》(CSSCI) 数据库为数据来源。检索策略为:=隐性知识,文献类型=论文,学科类型=图书馆、情报与文献学,年=2000-2013,检索日期为2014年7月12日,共检索到169篇文献数据,删除弱相关研究论文和重复文献后,有效文献数据为149篇,均包括作者 (Author)、标题 (Title)、关键词 (Key words)、参考文献 (Cited Reference )等题录信息。

图1 2000-2013年我国图书馆隐性

知识相关研究论文变化曲线

这149篇相关主题的论文,基本反映了近14年来我国图书馆隐性知识研究的发展状况。图1表明该领域研究论文的数量变化呈现“扁钟形”分布:2000-2007年呈现指数增长,发表论文数由2000年的1篇上升至2007年的21篇,2007年达到高峰,表明隐性知识作为图书馆知识服务和管理的内容之一,自21世纪以来,受到业界和学者们广泛关注,相关的研究成果不断增长;2007年之后,发表论文的数量开始逐渐下降,各年间呈振荡趋势,尤其在2011年急剧下降,到2012年又突增,说明某些主题领域的研究相对成熟之后,人们开始关注新的研究热点。

2.2 研究方法

学科领域经典文献、热点、前沿的识别和探测方法有很多,但基于文献引文和主题词的文献计量分析方法仍是其中的主流。本文采用集数据挖掘算法、文献计量方法和信息可视化技术于一体的,由美国德雷克塞尔大学 (Drexel University) 华人学者、国际著名信息可视化专家陈超美博士用 JAVA 语言开发的 CitespaceⅢ 信息可视化分析软件作为本文的研究工具。陈超美将研究前沿定义为一组突现的动态概念和潜在的研究问题,而研究前沿的知识基础就是研究前沿概念所在文献的引用文献簇[8]。在 CitespaceⅢ 中,研究前沿是基于从文献题目、摘要、系索词中提取出的突变专业术语而确定的,通过软件生成共引与共词混合网络图谱,能够直观地辨识出科学前沿的演化路径及学科领域的经典文献。本文利用 CitespaceⅢ 绘制知识图谱,对隐性知识研究的理论递进演化路径、核心文献、研究前沿及研究热点进行分析。

3结果与讨论

3.1 图书馆隐性知识研究的关键节点文献及理论演化路径分析

将检索得到的149篇文献题录信息导入 CitespaceⅢ 软件中,网络节点选择 Cited Reference,数据抽取对象为top 50,设置 Time Scaling 的值为1及 Pathfinder裁剪功能,运行软件得到隐性知识研究的文献共被引时区图谱(见图2),由488个节点和1316条连线组成。

图2图书馆隐性知识研究的文献共被引时区图谱

图2中每个节点代表一篇被引文献,带有圆圈标记的节点表示的是关键节点。根据陈超美博士的定义,关键节点是共被引网络图谱中连接两个以上不同聚类,且相对中心度和被引频次较高的节点[9],在聚类网络中起到了连接和过渡的桥梁作用。节点文献代表理论发展的知识拐点,往往意味着新理论的提出或理论创新的转折点。图2中的4篇关键节点文献,其中心度、被引频次等信息见表1。按照时间顺序分析这四篇关键节点文献,可梳理出图书馆隐性知识研究的理论根源和递进演化路径。

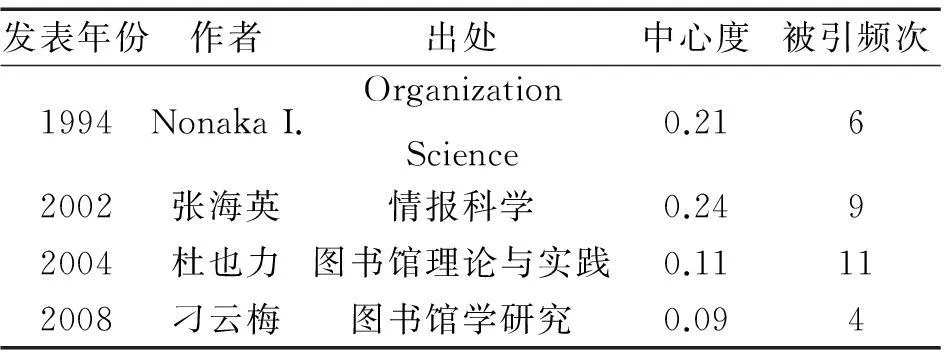

表1 图书馆隐性知识研究关键节点文献信息

四篇关键节点文献中最早的文献是被国际学术界誉为“知识创造理论之父”的日本学者野中郁次郎 (Nonaka I.) 于1994年在《Organization Science》上发表的《A dynamic theory of organizational knowledge creation》一文,基于波兰尼的知识两分法,野中郁次郎认为显性知识指能够以正式、系统化语言传播,与此相反,包含有个人素质的隐性知识,很难正式化传播和交流[10]。随后野中在对日本企业的创新过程跟踪中,研究了隐性知识和显性知识转化并建立了知识创造的“SECI”模型,提出了“知识创造螺旋”的动态概念。也正是在这里,野中开始研究隐性知识概念,为知识管理和知识创造提供了一种新的研究思路:他将主观与客观、隐性知识与显性知识、直接经验与逻辑分析有机结合形成平台,在这个平台上组织和共享隐性知识,每个人又不断创造新的隐性知识,隐性知识和显性知识之间实现了螺旋转化。第二篇文献是中山大学信息管理系的张海英于2002年在《情报科学》上发表的《知识管理中隐性知识的开发和利用》一文,该文是中心度最高的一篇文献。文中基于国际经济合作与发展组织 (OECD) 的知识划分,阐述了隐性知识的涵义:存储于人们头脑中的属于经验、诀窍、灵感的那部分知识,常隐含于过程和行动之中的知识,是更加含蓄的知识,难以量化和信息化;分析了隐性知识显性化的可能性及四种动态转化模式:隐性——隐性、隐性——显性、显性——显性、显性一隐性的相互转换才迸发出思想火花,成为知识创新的源泉和产品创新的源头,并提出了隐性知识开发利用的方法手段,以及管理隐性知识的条件[11]。第三篇文献是河北师范大学图书馆的杜也力2004年发表在《图书馆理论与实践》上的《图书馆知识管理中的隐性知识与转化》一文,文中研究了在当前海量信息资源环境中,隐性知识在图书馆知识管理和知识组织中的作用,表明要重视隐性知识的管理,并采取有效措施,促进隐性知识的转化和共享[12]。第五篇文献是吉林大学图书馆的刁云梅和贺伟2008年发表在《图书馆学研究》上的《图书馆隐性知识共享的障碍及对策研究》一文,文中讨论了图书馆的隐性知识来源,分析了图书馆隐性知识共享的障碍, 提出图书馆隐性知识共享的对策及建议[13]。借助CitespaceⅢ软件提供的Citation History折线图和详细被引信息,可以分析上述文献的历史被引轨迹,表明图书馆隐性知识研究的理论根源和演化路径。

图3 关键节点文献的历年被引频次

从图3可以看出,Nonaka I.作为隐性知识研究领域最早的被引作者, 在2000-2002年、2006-2009年和2011-2013年期间几乎一直处于被引状态,并在2007年达到顶峰。张海英于2002年发表的隐性知识的开发和利用的论文,被引时段为2002-2010年,平均被引频次为1.2次,表明该文在国内隐性知识管理研究中的持久影响力。另外,从该篇文章的历年施引主题来看,可知它是联系图书馆隐性知识、显性知识、知识转化和知识服务等众多研究方向的最好中介。杜也力的论文从2004年以来一直处于被引状态,2004-2009年突增,并在2006和2007年达到最高,频次为3次,是图书馆隐性知识研究的最大节点。刁云梅论文的被引时间段主要集中在2008年以后,通过分析该篇文章2010年的施引主题,可知图书馆隐性知识的转移机制和共享对策还在进一步的研究中。

3.2 图书馆隐性知识研究的前沿分析

研究前沿往往来源于新的科学发现或进展,常伴随着相应文献计量学特征出现。CitespaceⅢ 采用引文突变来辨认研究前沿的“脚印”,利用“脚印”所在的聚类(施引文献簇)分析学科领域的前沿文献和发展趋势[14]。在软件界面中,网络节点选Cited References,其它策略不变,运行CitespaceⅢ 后,选择citation burst,得到前沿的“脚印”(红色的引文)和生成的聚类,分别如图4、图5所示,“脚印”所属的聚类簇即为图书馆隐性知识研究的前沿文献,如表2所示。

图4图书馆隐性知识研究的前沿的“脚印”

图5 图书馆隐性知识研究的聚类图谱

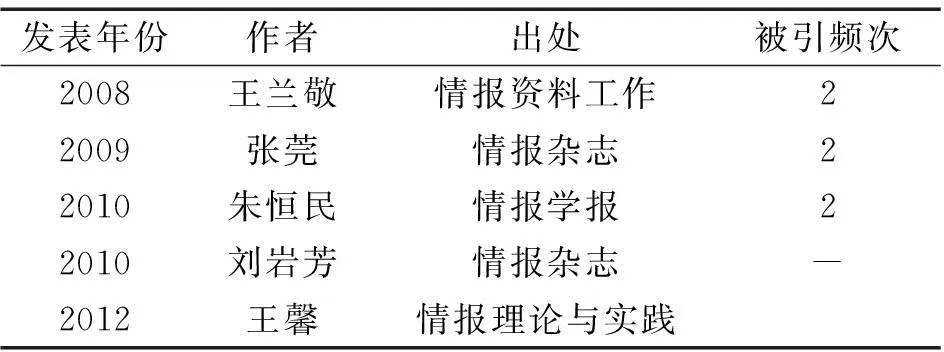

发表年份作者出处被引频次2008王兰敬情报资料工作22009张莞情报杂志22010朱恒民情报学报22010刘岩芳情报杂志-2012王馨情报理论与实践

由表2可知图书馆隐性知识研究的前沿文献为:2008年王兰敬撰写的《图书馆内部隐性知识转移机制研究》一文,阐述了图书馆内部隐性知识转移的本质与方式, 寻求提高图书馆内部隐性知识转移成效的策略;2009年,张莞、朱红涛在《单一型图书馆隐性知识转移动力及其利用研究》一文中,基于图书馆隐性知识转移过程,构建了图书馆隐性知识转移动力模型,并对其内部动力和外部动力进行探讨;2010年,朱恒民、施琴芳等在《面向案例的隐性知识挖掘方法研究》一文中,认为案例是对以往经验的知识表达,它是组织保存隐性知识的一种重要形式,从案例中挖掘隐性知识是知识管理的重要内容;2010年,刘岩芳、袁永久等在《隐性知识管理视角下图书馆核心能力的不同维度分析》一文中,根据高校图书馆隐性知识的三个主要层次,提出促进高校图书馆隐性知识流动与转化的三个主要媒介,论证了高校图书馆隐性知识的流动与转化对图书馆核心能力起到的重要促进作用;2012年,王馨发表的《隐性知识研究的困境和深化——兼论基于理解维度引入新的研究路径》指出隐性知识研究遭遇困境的一个原因是在研究路径上局限于知识的表达维度,忽视理解维度,认为社会交互过程中隐性知识虽然无法明确表达自身,却可以通过其他类型的知识予以解释,以达成交互双方对隐性知识的理解。通过对上述文献节点的分析发现,图书馆隐性知识的流动、管理和转移机制等是图书馆隐性知识的前沿研究方向。

2.3 图书馆隐性知识研究的热点变迁分析

关键词CitespaceⅢ 通过考察从施引文献题录信息中的标题和中抽取出来的名词短语的频次高低来体现相关研究领域的热点[15]。在软件界面中,节点类型选为名词短语 (noun phrase),网络节点选 Cited Reference,其它设置不变,运行CitespaceⅢ 软件,生成由施引文献主题词及共被引文献组成的共被引和共词混合网络图谱 (见图6),共有449个节点和1361条边。

中图分类号:G250

作者简介:张爱菊,女,馆员。

收稿日期:2014-10-14

图6图书馆隐性知识研究的热点知识图谱

图6中,三角形节点代表名词短语,节点大小分别反映了该名词短语出现的频次,体现了图书馆隐性知识研究的热点领域。圆形节点及连线代表共被引文献和共被引轨迹,反映了图书馆隐性知识研究的知识基础。

表3列出了出现频次在10次以上的7个高频热点词,其中频次最高的是隐性知识,频次为131,其次是知识管理,频次为50,排在第三位的是显性知识,这是隐性知识研究不可分割的内容。由CitespaceⅢ软件提供的Citation History折线图和详细被引信息,可以分析上述高频热点词随时间的变化轨迹,反映图书馆隐性知识研究的热点及其变迁过程。

表3 图书馆隐性知识研究高频热点词信息

图7图书馆隐性知识研究的热点词随时间的变化趋势

依据本文所获得的数据,由表3和图7可以看出:(1) 图书馆隐性知识研究最热,且持续至今的主题是隐性知识的研究,即隐性知识的识别、开发利用和保有创新在知识管理方面的应用。隐性知识的概念最早是由英国著名的科学哲学家迈克尔·波兰尼提出。他指出:人类的知识由意会和言传两部分构成,意会源自个人的体验,与个人信念、视角及价值观等精神层面密切相关。隐性知识是指以理解一切行动为背景的意会知识,强调隐性知识的概念,是人类知识的一个维度。而野中郁次郎则从知识管理的角度认为隐性知识这一概念代表的是难于表达和交流的知识。关于隐性知识与显性知识的关系,在波兰尼看来,是“同一硬币的两面”,而野中郁次郎则认为,二者的关系是“一个连续体的两端”。国内研究者基本是从“隐性”和“知识”这两个维度来界定的,对隐性知识概念的认识和理解源于两个层面:“技术”层面(源自个人体验和个人洞察力、直觉、预感)和“认知”层面(包括领悟、价值观、情感及心智模式等)。一些学者基于静态、重点关注图书馆及其馆员在长期的工作和实践中积累起来的隐性知识;部分学者则通过图书馆与外界的交流和共享,动态地对图书馆的隐性知识的内涵展开研究。少数学者则从隐性知识的粘性 (流动、转化和共享的难度),并基于心理契约对图书馆隐性知识进行分类,分析了各类隐性知识的特征和粘性知识的成因。总体上说,就图书馆个体隐性知识而言,表现为馆员个人的特质 (知识结构、生活阅历、思维模式等) 和能力 (发现问题解决问题的能力、学习新知识接受新事物的能力等);就图书馆整体隐性知识而言,是图书馆 (馆员和图书馆软、硬资源) 的历史、文化积淀,同时还包括通过流动与共享等方式从图书馆外部有效获取的隐性知识。 另外,可以看到在2010年以后,涉及隐性知识的主题热度逐渐下降,表明在2000—2010年间有关图书馆隐性知识的识别和界定已经相对成熟。(2) 从2004年以来,隐性知识转移研究逐渐成为热点,并在2010—2012年持续达到高峰。隐性知识首先要共享才能实现转移,针对图书馆隐性知识共享的主、客观障碍,研究者们探讨了如何建立富有成效的激励机制将图书馆隐性知识挖掘出来,为促进图书馆隐性知识共享和转移提出对策和建议;同时,隐性知识的转化也是2004—2011年间被关注的热点之一。研究者对图书馆隐性知识向显性知识的动态转化机制进行了研究,表明隐性知识的开发和利用过程就是知识学习过程和知识创新过程,探讨了开发和转化的模式,从而提出了隐性知识管理的条件,并引入了隐性知识管理模式及管理工具——知识地图。

3结语

本文利用 CitespaceIII 软件对 CSSCI 数据库中 2000-2013年间有关国内图书馆隐性知识研究的149篇文献进行了定量分析,研究了国内该领域研究的核心文献及理论演进路径、研究前沿和研究热点。结果表明:国内图书馆隐性知识研究的热点是图书馆隐性知识的识别及开发——图书馆隐性知识的挖掘、转移和转化模式研究等;国内图书馆隐性知识研究的前沿是图书馆隐性知识的利用及创新——转移机制和管理模式的研究等。

最后,需要说明的是,由于文献题录数据的不规范,文献发表的滞后性,信息计量知识图谱方法对数据、算法和样本量的依赖性,以及对知识图谱存在不同的解读和研判等因素,本文对国内隐性知识研究现状的分析仍有一定的局限性,敬请各位同行指正,期望在未来的研究中得以完善。

参考文献:

[1] 迈克尔.波兰尼.个人知识[C].贵阳: 贵州人民出版社,2000.

[2] Barney, J. Firm resources and sustained competitive advantage[J].Journal of Management,1991,17(1),99-120.

[3] Kogut, B. & Zander, U. Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology[J].Organization Science,1992,3(3),383-397.

[4] 陈丽纳.我国图书馆隐性知识管理研究综述[J].中山大学研究生学刊(社会科学版),2007,28(4):103-109.

[5] 刘岩芳.回眸与展望: 我国图书馆隐性知识管理研究探析[J].图书馆学研究(应用版),2010,(7):6-9.

[6] 龙艳军,邹香菊. 我国图书馆隐性知识管理研究综述[J].情报探索, 2011,165(7):27-29.

[7] 刘志国.我国图书馆隐性知识研究述评[J].山东图书馆学刊,2013,(1):14-18.

[8] Chen C. CiteSpace II:Detecting and visualizing emerging trends and transiend patterns in scientific literature[J].Journal of the American Society for Information Science and Technology,2006,57(3):359-377.

[9] 陈超美(著).陈悦,侯剑华,梁永霞.CiteSpace II:科学文献中新趋势与新动态的识别与可视化[J].情报学报,2009,28(3):401-421.

[10] Nonaka I. A dynamic theory of organizational knowledge creation [J].Organization Science,1994,5(1):14-37.

[11] 张海英.知识管理中隐性知识的开发和利用[J].情报科学,2002,20(6):654-657.

[12] 杜也力.图书馆知识管理中的隐性知识与转化[J].图书馆理论与实践, 2004,(2):22-23.

[13] 刁云梅,贺伟.图书馆隐性知识共享的障碍及对策研究[J].图书馆学研究,2008,(2):31-32,35.

[14] 科学网-ChaomeiChen的留言板[EB/OL].http://bbs.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=496649&do=wall&page=45,2014-09-03.

[15] Chen, C. TheCiteSpaceManual[EB/OL].http://cluster.ischool.drexel.edu/~cchen/citespace/CiteSpaceManual.pdf (Version 0.74),2014-07-14.

(责任编辑:朱爱瑜)