“最早专门译介外国文学的刊物”:《译文》考论(1934—1937)

葛文峰

(淮北师范大学外国语学院,安徽淮北235000)

“最早专门译介外国文学的刊物”:《译文》考论(1934—1937)

葛文峰

(淮北师范大学外国语学院,安徽淮北235000)

《译文》(1934—1937)是中国第一份专事外国文学翻译的期刊。它由鲁迅等左翼进步文人创办,历经了创刊、停刊、复刊、终刊的艰难过程。《译文》的翻译选材来源广泛,文学体裁多样,积极构建了现代中国的早期“世界文学”图景。在国民党严苛的出版审查下,《译文》的译者群体采取灵活的方法,坚守了译作的反阶级压迫、反民族侵略的革命性办刊宗旨。在介绍优秀外国作品、传播进步思想、培育编译人才等方面,《译文》做出了积极贡献。

《译文》(1934—1937);办刊始末;翻译选材;编译方法

抗战前夕的上海,充满了白色恐怖与殖民侵略的双重危机。在这种“内忧外患”的政治文化语境中,大批爱国人士以笔墨为武器,以文艺活动为阵地,积极宣扬民族反日抗战思想,传播国民反阶级压迫意识。在“杂志年”(1934)与“翻译年”(1935)的潮流中,以翻译外国文学作品、抒发救国救民心声为主题的中国第一份、抗战前夕唯一一份纯文学翻译期刊诞生了,这就是《译文》。“它是我国翻译文学史上最早的专门译介外国文学的刊物”[1]。

一、《译文》的办刊始末

1934年,日本已经在中国东北三省建立了殖民统治的“伪满洲国”,其全面侵华的野心昭然若揭。在上海,国民党当局对进步左翼社会力量进行大肆镇压,对进步文化界采取疯狂的“文化围剿”,打压革命的、民主的文艺活动,对其翻译出版活动进行意识形态的书报检查。鉴于此,鲁迅、茅盾、梁烈文等进步文人肩负起“文学救亡”的责任,坚守文学翻译的革命战场,酝酿以介绍外国优秀文学作品,助推中国新文学的创作,为当时民族危机与高压极权下的民众提供文学精神食粮。“到1934年夏天,(鲁迅)再也忍受不住了,他决心自己创办一个纯文艺的翻译杂志,力行苦干”[2]。9月16日,鲁迅与茅盾等人旋即发起创办了《译文》月刊,由邹韬奋主持的进步文化出版机构生活书店发行。在《发刊词》中,鲁迅以轻松、活泼的口吻写道:

读者诸君:你们也许想得到有人偶然得一点空工夫,偶然读点外国作品,偶然翻译了起来,偶然碰在一处,谈得高兴,偶然想起在这“杂志年”里来添加一点热闹,终于偶然又偶然的找得了几个同志,找得了承印的书店,于是就产生了这一本小小的《译文》[3]。

文中连续使用七次“偶然”,貌似《译文》产生于“不经意间”,实则阐明了《译文》诞生的“必然”:调侃的语调是为了避开当局的“文化围剿”审查,而读者一睹自明。这也表明了编者、译者、读者在当时“夹缝”社会中对外国文学出版与阅读的渴望。创刊伊始,为避免国民党查封,杂志总主编署名为黄源,实为鲁迅。从第四期开始,黄源开始履行总主编之职。黄源回忆说:“鲁、茅二位先生办这个杂志的意愿,正是为了介绍一些外国的好作品,给我国的创作者作为‘他山之石’。”[3]

1935年9月,因“《译文》丛书”出版事宜与出版方产生分歧,《译文》在刊出十三期后停刊,末期《前记》中称:

《译文》出版已满一年了。也还有几个读者。现因突然发生很难继续的原因,只得暂时中止。但已经积累的材料……仍然集成一册,算作终刊,呈献给读者,以尽贡献的微意,也作为告别的纪念罢[4]。

其实,此处没有明说的“突然发生很难继续的原因”,即“《译文》丛书”出版风波。鲁迅筹备的“《译文》丛书”拟定由巴金、吴朗西主办的文化生活出版社出版发行,双方谈妥协议。该套丛书并未经由刊行《译文》的生活书店接办,所以,生活书店“得知以后,大为不快。……认为黄源帮助文化生活出版社与生活书店进行竞争,并认为《译文》的销量不尽如人意,同黄源的名气不大有关”[5],故而提出撤换黄源的总主编一职。对此,鲁迅坚决反对,宁可停刊,也不同意生活书店的提议。尽管有胡愈之、郑振铎等人从中斡旋,但《译文》还是走向了停刊的结局。

虽然《译文》不可避免地暂时消亡了,但是鲁迅仍然对文学翻译期刊的举办之路充满希望。他在与萧军的信中写道:“《译文》停刊一事,你好像很激动。……但是,要战斗下去吗?当然,要战斗下去!无论它对面是什么!”[6]此时,原本计划前往日本留学的黄源又决意留在鲁迅周围,共同商讨文学翻译期刊的再办问题。1936年3月,《译文》复刊,转由上海杂志公司发行。《复刊词》中称:

在这青黄不接之际,(《译文》)大约可以说是仿佛戈壁中的绿洲,……也希望或者有一点益处。……许多读者用了笔和舌,对(先前)《译文》的凭吊,也(使编辑者)得到勇气和安慰。……我们真希望在这宽容和大度的文坛里,《译文》也能够托庇比较的长生[7]。

这次复刊,寄托了鲁迅无限希冀。一方面,鲁迅肯定了前期《译文》的成就与社会认可;另一方面,复刊的《译文》又承载了逝世前的鲁迅太多的文学翻译的愿望,鲁迅期望它能长久地办下去。直至1936年10月18日——鲁迅去世的前一天——他还在关注着当月《译文》的出版情况。这也使得“《译文》月刊成为鲁迅一生中倾注心血与精力最多的翻译刊物”[8]。

在1937年“七七事变”日本全面侵华前夕,受到时局动荡的干扰,《译文》终刊。《译文》在存世的三年内,先后历经创刊、停刊、复刊、终刊的波折,一共出版29期。

二、《译文》的翻译选择

(一)《译文》译作的国别

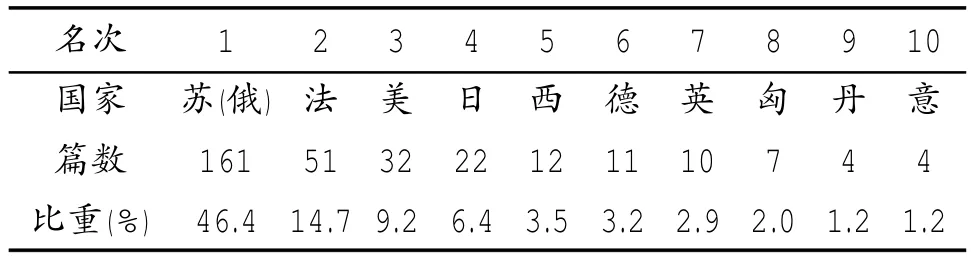

据笔者考证,《译文》的347篇译作中,国别明确的有340篇,来自26个国家,另有7篇出处不详。其中,苏俄文学译介总数为161篇,占译介总量的46.4%,是译介选材数量最多的国家。位列前十位的国家的相关信息如表1所示。

表1 《译文》翻译作品的主要来源国分析

除此之外,入选3篇译作的有希腊、乌克兰、保加利亚和瑞典,入选2篇译作的有爱尔兰、克罗地亚和波兰,入选1篇译作的有鞑靼、荷兰、格鲁吉亚、罗马尼亚、埃及、比利时、加达鲁尼亚、朝鲜和古巴。

苏联的无产阶级革命成功地推翻了沙皇的封建统治,建立了世界上第一个无产阶级专政的社会主义国家。以鲁迅为代表的“左联”同人以“盗取火者”的文化身份,积极地“拿来”苏俄文学,以便建设中国当时的革命文学与文艺传统。因此,《译文》成为“左联”“为革命而文学”与“诞生中国革命文学”的试验田。作为“真理圣地”与“革命导师”的苏俄成为《译文》译介的首选,展现“十月革命”、社会主义初期建设成果以及反映“国内战争”内容的文学名著成为《译文》向国内传递国际无产阶级文学的主要来源。“鲁迅拟想《译文》的读者是有志于革命文艺创作与批评的作家和有志于此的青年。因此它的重头译作是苏俄革命文艺”[9]。法、美、日、西、德、英等主要资本主义国家尽管也是文学大国,但其译介总数亦未能超越苏俄。因为它们的阶级取向与意识形态与“左联”不同,所以,它们的主流文学没有契合《译文》的翻译方针。《译文》所选取的资本主义国家文学多为“非主流”的进步性、革命性作品,从民主与道义的角度,揭发、批判资本主义的黑暗与罪恶。

值得注意的是,其余十几个国家均为备受列强欺凌的被压迫对象,这也源于《译文》主办者如茅盾、梁文烈等人对“弱小民族文学”青睐有加的翻译理念。这些国家地区的人民与当时中国国民具有被殖民、被迫害的相同命运。他们同样渴望革命、寻求民族独立与解放。同时,他们的文学中所蕴含的革命精神与所取得的社会实绩,极大地鼓舞着中国人民的斗志,坚定了读者的革命文学观,提供了可资借鉴的“求生”路径。

《译文》遴选的翻译对象的国别,集中体现了其文学翻译的功效性与时效性原则,即以20世纪30年代中期的中国社会与现实需要为中心。故而形成了《译文》在刊文来源上以苏俄及弱小民族国家为主、以资本主义国家为辅的格局。1953年《译文》再次复刊时,主编茅盾总结道:“(老)《译文》通过介绍苏俄及其他国家的革命和进步文学作品的方法,反抗国民党反动政府的压迫,突破其在文艺战线上的包围和封锁,……推动当时作家对现实主义创作的学习,并在青年中间进行国际主义、爱国主义教育。”[10]

(二)《译文》译作的体裁

在文学体裁方面,《译文》并没有严格的规约,《创刊号前记》中称“原料没有限制:从最古以至最近。门类也没固定:小说、戏剧、诗、论文、随笔,都要来一点。……只有一个条件:全是‘译文’”[3]。具体统计数据见表2。

表2 《译文》翻译作品的体裁分类

小说在《译文》各类体裁中比重最大,几近半数(44.1%)。这与当时读者对小说的偏爱及中国近代小说译介风潮不无关系。以鲁迅为例,他在前22期《译文》中,一共有27篇译作,其中小说就多达18篇。俄国19世纪最著名的批判现实主义文豪果戈里的代表作《死魂灵》经鲁迅翻译发表于《译文》,随即在中国引起了一股阅读果戈里的热潮。《前记》中的“论文”可以分为“文学评论”与“文学理论”,总计101篇,如纪德的《论古典主义》、爱伦坡的《论超现实主义派》、白林斯基的《论自然派》等著名文论以及梅凌格的《狄更斯论》、波目的《左拉的<萌芽新评>》等文学评论文章。《译文》的诗歌翻译共38篇,主要来自苏俄,也有欧美国家如林特塞(美)的名诗《忘掉了的鹰》。《译文》收录的散文主要是文学名家的随笔、纪念性杂文,还包括歌颂苏俄无产阶级坚强无畏战斗精神的高尔基散文名篇《海燕》。《译文》的戏剧翻译数量不多,杂志曾连载亚菲诺甘诺夫创作的、反映社会底层民众生活疾苦的多幕剧《恐惧》。另外,儿童文学(主要为童话)与社会奇闻也有若干介绍,以满足不同读者群的阅读需求。

三、《译文》的编译实践

《译文》的译者群体中既有当时知名的资深文学翻译家,又有青年翻译家。除了鲁迅、茅盾、梁文烈与黄源之外,主要核心译者还有孙用、许天虹、孟十还、巴金、傅东华、沈起予、陈占元、胡愈之、曹靖华、卞之琳、唐弢、耿济之等数十人。作为杂志的中流砥柱,鲁迅文学翻译思想始终是《译文》的指导方向,并得到同人的一致赞同。

当时的报刊界对良莠不齐的文学翻译已经失去信心,对译文的刊载多有抵触。“(《译文》)不敢自夸译得精,只能自信尚不至于存心潦草。”[3]这当然是鲁迅的自谦之语。从另一个侧面也反映了《译文》译作崇尚准确、抵制粗制滥造的拙劣译文的决心。为了译文的精确,鲁迅一直倡导“直译”,甚至“硬译”,无不显示出他认真的翻译态度。在翻译苏俄作家班台莱耶夫的中篇小说《表》时,鲁迅对某些词语的含义推敲颇费思量。如下列几行:

“什么?”彼蒂加想。

他们上了楼梯。走到办公室去。……[11]

文中的“头儿”对应着德语“Gannove”。由于语言的障碍与查询的困难,鲁迅始终无法确定该词的确切意义,只好暂且根据上下文的语境,译为“头儿”,并实事求是地在“译者的话”中客观地写道:“查了几种字典,都找不到,暂时这么的敷衍着,深望读者指教,给我还有改正的大运气”[11]。几个月之后,在读者的帮助下,鲁迅得到了“Gannove”的准确且合适的释义,随即在《终刊号》上做出“订正”,“一个朋友给我查出,说‘Gannove’是源出于犹太的话,意思就是‘偷儿’,或者译为上海通用话:贼骨头”[12]。作为全国闻名的作家、翻译家,鲁迅脚踏实地的翻译作风极大地影响着广大译者,《译文》译者队伍受到的感染更是如此。

但是,面对国民党政府1930年的“《出版法》”和1934年的“查禁‘普罗文学’密令”,《译文》中选译自苏俄及弱小民族的无产阶级文学作品成为当局强制审核的对象。尤其是鲁迅、茅盾等左翼文人更是名列必须严格“审核”的“黑名单”。为了刚刚创办的《译文》能顺利通过出版审查,鲁迅、茅盾必须借助笔名发表译作,以免由译者署名而引起不必要的麻烦。在《译文》中,鲁迅假借“许遐”发表了《鼻子》《饥馑》《我的文学修养》,托名“邓当世”发行了《果戈理私观》《俄罗斯的童话》《艺术都会的巴黎》;茅盾以“芬君”为名,翻译了《娜耶》《现代芬兰文学》与《两个教堂》。随着时局的发展,审查机构对《译文》的关注越来越多地转移到译作内容方面。1934年年底,鲁迅在信中向孟十还建议“以后的《译文》,不能经常介绍果戈里,高尔基的《童话》在第三期得到检查老爷批示:意识欠正确。所以,从第五期起,拟停登数期”[13]。

“具体针对《译文》等刊物的审查的确存在,这使相关译者在翻译时不可能忽视它的作用”[14]。匈牙利无产阶级作家桑托·荚里斯基的小说《娜耶》反映了居于社会底层的农民反抗地主与当局统治的艰辛。1934年,茅盾的译本发表于《译文》,从中可以发现茅盾在宣传被压迫阶级的抗争意识与应对政治审查之间所作出的翻译策略调适。例如:

原作中的“叛变”是对农民的蔑称,而茅盾译为具有革命性的词语“暴动”,且反复三次使用,隐含着对中国读者进行革命启发的意义。“金古倍克”(“古勃克”)人是16世纪富有反抗阶级压迫意识的农民。茅盾采用增译法,尊称他们为“王上”(春秋战国时期君主或诸侯王),让读者联想到中国东周末年诸侯纷争的战斗时期。而“我”的身份由“勇士”变为“干练(的)”、首要任务由“给政府服务”演绎为“忠心报国”,隐却了敏感字眼“勇士”、“政府”,“淡化了所指,亦减弱了讽刺的力度,但可避免直接翻译带来的麻烦”[14]。

四、结语

《译文》开创了中国近现代期刊中转载外国文学译作的先河。在阶级压迫与国家危机的两难时刻,《译文》专门选取外国文学作品传播域外进步思想,以其民族家国意识启迪了国人。在国民政府残酷、苛刻的出版审查中,《译文》采取灵活的翻译方法,既保证了译作的主题思想,又规避了出版发行阻挠,成功地流传于广大读者之中。

[1]林煌天.中国翻译词典[M].武汉:湖北教育出版社,1997:844.

[2]上海鲁迅纪念馆.黄源文集:第一卷[M].上海:上海文艺出版社,2005:140.

[3]鲁迅.创刊号前记[J].译文,1934(1):i.

[4]鲁迅.终刊号前记[J].译文,1935(13):i.

[5]刘小清.红色狂飙——左联实录[M].北京:人民文学出版社,2004:450.

[6]林贤治.人间鲁迅[M].北京:人民文学出版社,2010:853.

[7]鲁迅.复刊词[J].译文,1936(14):i.

[8]李勇军.图说民国期刊[M].上海:上海远东出版社,2010:67.

[9]李今.二十世纪中国翻译文学史:苏俄卷[M].天津:百花文艺出版社,2009:8.

[10]茅盾.发刊词[J].译文,1953(1):1.

[11]鲁迅.表[J].译文,1935(1):1-105.

[12]鲁迅.订正[J].译文,1935(终刊号):288.

[13]鲁迅.鲁迅全集:12卷[M].北京:人民文学出版社,2005:272.

[14]陆志国.审查、场域与译者行为:茅盾30年代的弱小民族文学译介[J].外国语文,2014(4):108-113.

[15]茅盾.娜耶[J].译文,1934(3):97-107.

【责任编校朱东恺】

G239.29:H059

A

1674-0092(2015)02-0072-04

2015-03-19

安徽省高等学校省级教学研究项目(2014jyxm170)

葛文峰,男,山东莒南人,淮北师范大学外国语学院讲师,硕士,主要从事翻译学研究。