陕西紫阳方言的内部差异

卢贤娇

(西藏民族学院文学院,陕西 咸阳 712082)

陕西紫阳方言的内部差异

卢贤娇

(西藏民族学院文学院,陕西 咸阳 712082)

本文较为详细地介绍了处于陕西安康西南部紫阳方言的内部分区、语音词汇特点及其内部差异,并通过详实的历史和地理资料讨论了产生差异的原因。

紫阳方言;内部差异;语音;词语;原因

紫阳县位于陕西省安康市西南部,汉江上游,大巴山北麓。南与重庆市城口县和四川省万源县接壤,西与汉中市镇巴县毗邻。虞夏时为古梁州属地,商周属荆州,宋时属广城县,明正德七年(1512)设县,因县南有紫阳洞、紫阳滩而得名紫阳。全县总面积2204平方公里,人口32万。辖城关、蒿坪、汉王、焕古、向阳、洞河、洄水、班桃、双桥、高桥、红椿、东木、高滩、毛坝、瓦庙、麻柳、双安、界岭、广城、绕溪、联合等21镇。

笔者以中国社会科学院语言研究所《方言调查字表》为依据,在方言普查的基础上,对毛坝、城关、洄水三个代表点语言面貌作以详细调查和比较。以下为发音合作人:苏喜森,55岁,男,汉族,毛坝镇党政办干部,大专文化,世居紫阳县毛坝镇;贾学德,55岁,男,汉族,农民,初中文化,世居紫阳县城关镇;卢从双,56岁,男,汉族,农民,初中文化,世居紫阳县洄水镇。以上发音人基本都没有长期生活在外的经历,平时只讲当地话。

一、紫阳方言内部的语音差异

《紫阳县志·方言志》将紫阳方言归入西南官话区,依据语音状况,全县分为中区、南区和东北区三个内部区域。此结论与笔者的调查结果基本一致,但东北部的双安乡除外,经笔者调查发现,此地方言较多接近江淮官话黄孝片。

东北区包括洞河、蒿坪二区和汉城区的东北部、洄水区北部,共15个乡镇,总面积约470平方公里,人口约10万。本文的调查点有:洄水湾、洞河、蒿坪、双河口、汉王城、双安;中区的范围包括城关、红椿二区,城关镇及汉王城区南部,共18个乡镇,约560平方公里,人口约10万。本文的调查点有:城关镇、瓦房店、宦姑滩、红椿坝、鞍子沟;南区包括毛坝、高滩、高桥、双门四区及洄水区南部,共27个乡镇,总面积约1210平方公里,人口约12万。本文的调查点有:毛坝关、麻柳坝、瓦庙子、高滩、高桥、铁佛寺、芭蕉口、双河塘、斑鸠关。

为方便说明,本文分别选取东北区的洄水、中区的城关、南区的毛坝作为方言代表点。

1.声母差异

(1)中区22个声母,南区23个声母,包括双安乡在内的东北区24个声母。具体如下:

(2)中区和东北区声母的共同特征是泥来两母洪音细音相混。在发音时,声母n具有l的色彩,声母l具有n的色彩。例如:“娘=粮”、“脑=老”、“连=念”,以城关为代表的中区读为niaŋ、nau、nian;以洄水为代表的东北区则读为liaŋ、lau、lian;以毛坝为代表的南区是洪混细分,“脑、老”声母读l、“娘、念”声母读ȵ、“粮、连”声母读l。

(3)南区毛坝的古精组和见晓组字分尖团,如:姐ʦie、谢sie、齐ʦhi、旗ʨhi、节ʦie、结ʨie、秋ʦhiou、丘ʨhiou、集ʦi、极ʨi、西si、稀ɕi。中区和东北区不分尖团。

2.韵母差异

(1)包括双安乡在内的东北区有42个韵母,中区、南区38个韵母。具体如下:

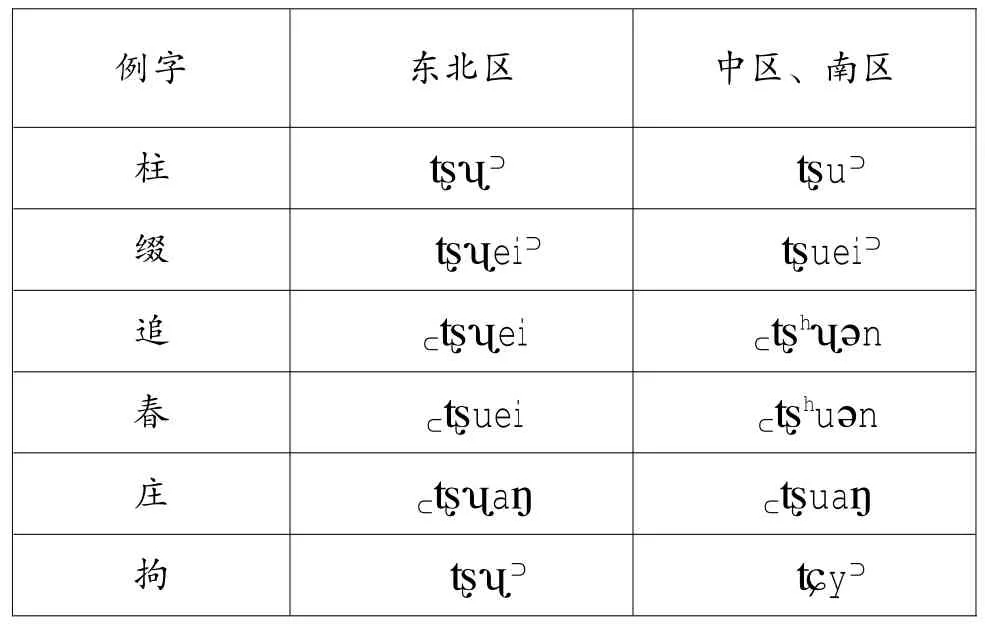

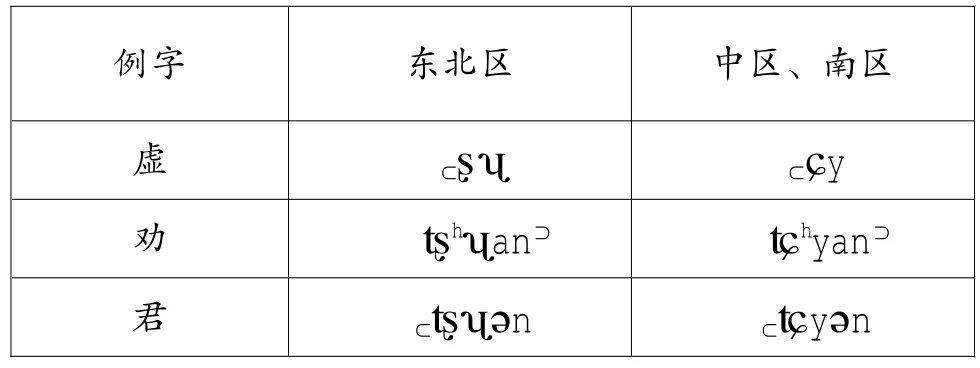

(2)知系合口三等字(遇合三庄除外)、宕摄开口三等庄组字以及遇、山、臻摄见系合口三等字,在包括双安乡在内的东北区读ɥ类韵母;南区和中区将知系合口三等字(遇合三庄除外)、宕摄开口三等庄组字读u类韵。遇、山、臻摄见系合口三等字读y类韵。如:

(3)中古遇、蟹、止、山、臻摄端系合口一等字,在中区和包括双安乡在内的东北区读为开口韵,南区读合口韵。如:

(4)遇合一暮韵、流开一厚韵、山合一末韵、臻合一没(入)韵、宕开一铎(入)韵及通合一、三屋(入)韵字在中区、南区读u韵,而在包括双安乡在内的东北区读为o韵。如“暮募某畝母拇木穆末没沉没莫幕摸”等。

3.声调差异

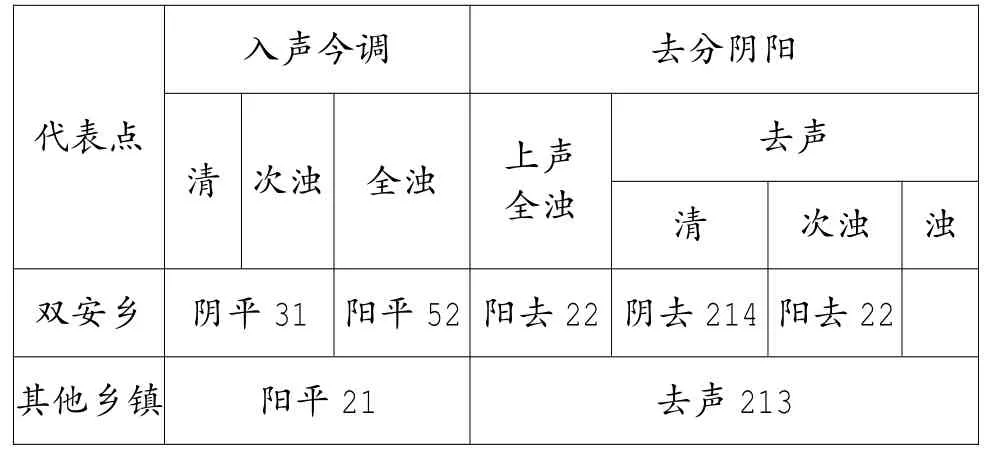

除双安乡外,全县方言单字调均为4个,中古入声大部分归入阳平,调值基本一致,即:阴平(34)、阳平(21)、上声(53)、去声(213)。双安乡方言单字调为5个,去声分阴阳,即:阴平31,阳平52,上声44,阴去214,阳去22。如下表:

二、紫阳方言内部的词汇差异

紫阳方言的词汇混合表现较语音更为突出,但南北之间仍存在一定差异。具体如下:

从以上例词可以看出,紫阳方言词语主要趋同于西南官话,这是成渝方言处于强势方言影响的结果,与此同时,湖广方言对紫阳方言也产生了一定的影响与渗透。所以,紫阳县东北部的湖广方言词语明显要多于中部和南部,且主要集中于名词和动词类。南部主要以四川、重庆词语为主,中部则处于中间状态,既有成渝方言词语特色,也有较多的湖广方言词语渗透。

三、紫阳方言内部差异形成的原因

表面上看,形成紫阳方言内部差异的原因有很多,比如重庆、四川西南官话扩展的直接与间接,湖广方言渗透力度的大与小,外来不同区域移民的多与寡,地理环境的好与坏,周边方言关系的亲与疏等等,但这些都包含于历史和地理两大因素之中。

1.历史原因

紫阳和安康其他区县一样,自宋金以来饱受战乱摧残,人口锐减。据沈麟《康熙·紫阳县新志》(赋役志、山川志)记载,明正德七年紫阳置县之时居民仅147户、957人,至康熙二十三年(1684)才增至1507人。“赋税不足以备糇粮,丁夫不足以供役使。”“民之卜于山阿水涘者,诛茅为屋,如晨星落落。求所谓三家村者,无有焉。”但到清代的乾隆四十年,据光绪壬午年(补刻)《紫阳县志》记载,“男妇大小二万五千六百九十丁口,道光十八年册报男妇大小一十二万七千八百二十九丁口。”可见人口除自然增长因素以外,主要还是来自外来移民。

经考察,紫阳人口来源主要有两个方面,一是明时的四川流民,一是清代的湖广移民。

紫阳与四川、重庆接壤。明代建国以后,大批四川流民进入陕南。至弘治十四年(1501),汉中知府周东予对陕南汉中、安康两地的流民户口进行清理,流民入籍者新增一万五千户,新编十三里。正因为紫阳人口的快速增长,正德五年(1510)增设紫阳堡,正德七年十一月又升格为县。置县之初,该县仅有147户,1507人,至万历二十一年(1593),增至14324人,达9倍之多。

值得注意的是,明代四川流民大量涌入紫阳,与社会政治因素也有着密切的关联。自明代建朝以来,加强控制与摆脱控制一直是明王朝同流民斗争的主要内容。由于朝廷的反复搜剿,迫使流民不断起义。据樊光春主编的《紫阳县志》卷一记载,明正德四年(1509),四川眉州人刘烈、保宁人蓝廷瑞聚众十余万人,游击于川陕之间的大巴山区以及湖北、河南、甘肃等省边境地区。明王朝曾调集陕西、河南、湖广、四川4省官军前往围剿,历经数年激战方予平定。战后的士兵为谋求生计,辗转流落入秦巴山中垦荒就食,寻求生路,致使安康南部和西部的紫阳、岚皋、镇坪、宁陕、石泉、汉阴6县集聚了大批的四川流民。

清初战乱平息之后,紫阳又一次迎来了人口数量的大增长。《紫阳县志》卷七中的资料显示,乾隆四十年(1775),紫阳有人口近2.6万人;乾隆五十二年(1787),约2.9万人;嘉庆十七年(1812),有户1.6万,人近5.9万;道光十八年(1838),人口增至12.78万。这63年正是湖广移民大量进入陕南安康的重要时期。

历史可以说明语言,语言也可以反证历史。以现在的紫阳方言的内部差异,可以看出,奠定紫阳西南官话基础的是明代的四川流民,但清代的湖广移民使得紫阳的西南官话又失去了较多的原方言特征。以现实的方言格局而论,湖广移民对紫阳方言的影响主要在其东北部,由地势较为低缓的东北向西南的巴山深处呈逐渐减弱的态势,这和以上的历史记载正好吻合。

2.地理原因

紫阳背靠大巴山北坡,和秦岭相比,巴山较低缓,通道较多,这种地理条件使得紫阳自古就与四川、重庆有着密切的往来关系。其经济关系如此,人口关系同样如此。因为它紧紧靠着四川和重庆,自然四川、重庆的移民相比其他区域的移民要多得多,明显表现出了一种由西南往东北越来越少的状态,紫阳方言因此也就自然形成了南、中、东北三个不同层次的内部区域。

总之,自清代到现在,经过二百来年的接触和融合,紫阳县在形成定型的方言系统的同时也构成了内部的方言差异。

[1]樊光春.紫阳县志[M].西安:三秦出版社,1989.

[2]中国社会科学院语言研究所.方言调查字表(修订本)[M].北京:商务印书馆,2012.

[3]陕西师范大学文学院.陕西方言地图集及方言数据库调查手册[Z].2014.

[4]周政.陕西镇坪方言的内部差异[J].方言,2010(4):346-352.

[5]唐作潘.音韵学教程[M].3版.北京:北京大学出版社,2002.

【责任编校李婷】

H17

A

1674-0092(2015)02-0035-05

2014-12-10

卢贤娇,女,陕西紫阳人,西藏民族学院文学院硕士研究生,主要从事近代汉语词汇学研究。