洁净与肮脏:侗族传统民居建造仪式场域中的群体符号边界

赵巧艳

(广西师范大学 漓江学院管理系,广西·桂林 541006 中国社会科学院 民族学与人类学研究所博士后流动站,北京 100081)

引言

玛丽·道格拉斯的研究赋予了洁净与肮脏全新的社会内涵,成为社会秩序建构与社会群体边界划分的重要参照,引起国内外学术界的积极响应。国 外 如Moore、[1]Spencer、[2]Palmer、[3]Pratt、[4]Hill和Schwyzer[5]等都从不同方面探讨过洁净与肮脏的象征主题。国内则主要沿着理论解读与理论应用两大进路展开。前者集中在洁净与肮脏所构建的分类体系[6]及其理论背景探讨上。[7]后者的研究涉及到对洁净与肮脏的观念认知和社会分类,如藏族、[8]土族、[9]宜州百姓人[10]等。

然而,针对仪式场域中在“洁净-肮脏”分类体系基础上构建的社会分类研究仍然尚付阙如。因此,本文选择侗族传统民居的建造仪式作为研究对象,借用道格拉斯的“洁净-肮脏”分类术语体系,结合笔者在2011至2014年间,先后数次历时半年之久在广西桂林市龙胜县乐江乡宝赠村所做的细致田野调查,对侗族传统民居建造仪式场域中的社会群体符号边界的范畴化现象作一个基本的文化解读,以期从一个新的角度来理解这一特殊场域中所蕴含的社会范畴化意义,拓展和丰富道格拉斯的理论应用领域。

一、建造仪式场域中女性群体的符号边界

(一)女性群体符号边界的普遍性

作为一种社会分类现象,女性群体的符号边界现象十分普遍,其生成主要与圣洁观念有关。圣洁要求每个人都要符合其所属的阶段或阶层。为了维持神圣的洁净性,就需要在某些特殊的场景中进行性别区隔。而且一个普遍的观点认为男性较女性更洁净,并在有圣洁要求的仪式过程中对女性进行区隔也是一种比较普遍的文化准则。在许多社会中,女人都被认为具有仪式性污染和不洁,这意味着她们会对别人构成潜在的威胁,因而常被区隔在某些活动之外。[11]一些民族为了避免女性带来的污染,往往另辟一地专供产妇或经期妇女居住。如科维奥族就将居住空间依据洁净和神圣程度从上至下分为圣地、男子宿舍、族房、月经屋和产房。[12]

(二)侗族女性符号边界的生成

侗族的性别规范实践在具有普遍性的同时也具有自身文化的特殊性。在侗族的洁净观念里,有两个起支配作用的性别规范观念,即男性原则的优先权和男性原则对女性危险的脆弱性。一般情况下,男性具有绝对的洁净,而女性则是绝对的污秽。这种认知相当清楚地表现在生活空间及仪式场域中,以致于举凡进行稍微重要点的事情,如出远门、出车、上山伐木、甚至下地干活,如果遇到的第一个人是女人,便认为不吉而赶紧返回家中,待日后再去;如果出门看见女人梳头会更觉得晦气,遇见孕妇则是天下第一倒霉事。在宝赠,怀孕的妇女被叫做“索登”,意思是“家和谷仓黑暗的”;没有怀孕的妇女则被称为“索罢”,意思是“家和谷仓白净的”。可以说,在宝赠侗族的各种禁忌中,对孕妇的禁忌最为普遍和广泛,婚嫁、丧葬、祭祀、扫寨、占卜、出行、渔猎、制酒、织染、建房等活动与仪式过程中,无不忌讳碰到孕妇,更不用说允许孕妇参加了,就连孕妇的家人,特别是其丈夫亦限制参与。日常生活中对性别的禁忌况且如此,作为宝赠侗族人生三件大事(娶妻、盖房、生子)之一的建房,对性别区隔的做法无疑会更加严苛。对此,不同报道人的表达虽各不相同,但大意却是一样的:

在我们村,如果早上出门看见的第一个人是女人,会认为是很不吉利的。看见女人梳头觉得更加倒霉。孕妇就更邋遢了,孕妇摸过的梁是不能用的。

为了更清楚地了解宝赠侗族对性别与危险的认知,我还特意访谈了不少人对未成年男女的洁净与肮脏的观点,报道人有着大同小异的回答:

在13岁以前,男的和女的都是一样的,大家都把他们看成小孩子,对他们也没有什么特别的忌讳。

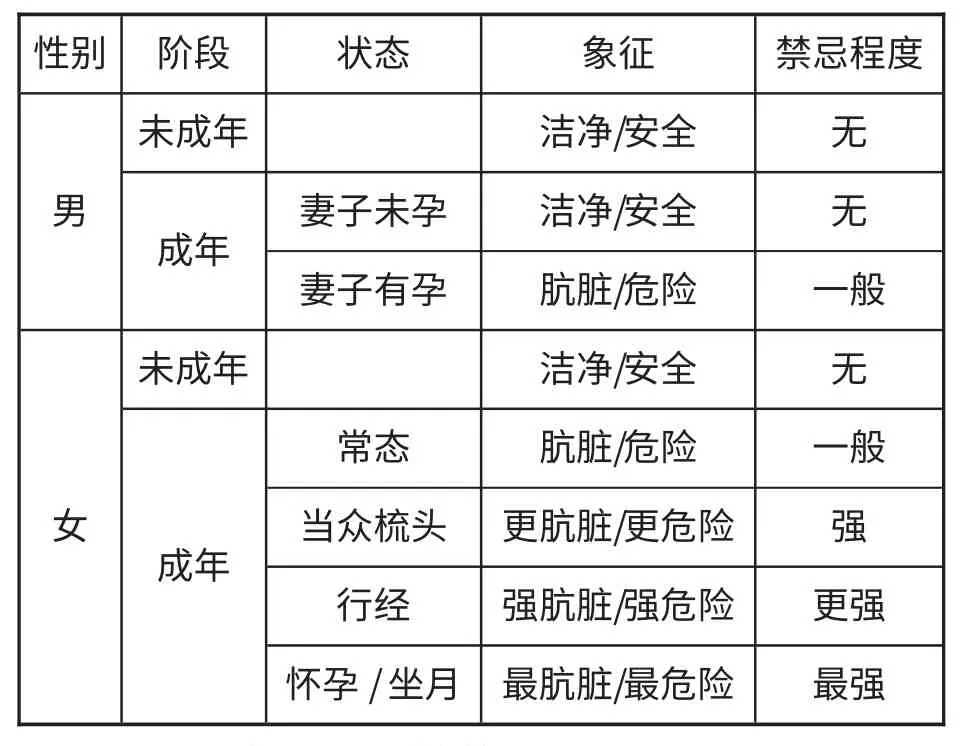

从上面的叙述中可以看出,对宝赠侗族而言,未成年人无论男子还是女子都被视为小孩子,因此不受任何限制,而成年后却是有区分的,除非妻子有孕,否则男人永远洁净,女人永远肮脏,而且成年女子所具有的不洁程度是依次递增的(表1)。

?

对于报道人所描绘的情形,如果仅仅从卫生学或医药学的角度会觉得很难解释,但如果从象征理论的角度来阐释就不难理解。就第一种情况而言,未孕成年女子之所以会被认为是不洁,而未成年女子却不受此限制,原因在于成年后的女子不仅会定期排泄经血,还会分泌许多其他的分泌物,而这些从体内释放出来的东西,统统被认为是肮脏的,污浊的、邪秽的、邋遢的,经血尤甚。对孕妇的恐惧也出于类似的理由,因为胎儿在母体内(或者说出生后但还没有满三)的时候是属于没有分类的个体,既不知道他是男还是女、是健康还是畸形、是单胞胎还是双胞胎甚至多胞胎、也不知道他能否正常长大成人,因此承担胎儿孕育功能的孕妇也被归于危险的一类。

宝赠侗族在民居建造仪式中,包括伐木、发墨,上梁等,仪式的操弄完全由男人主导,女人几乎不允许参与,因为害怕她们的不洁玷污仪式的纯洁性。女人的主要工作和活动区域只能局限在旧屋里准备膳食、烧水做饭等,而且她们也不能接触桑美的建筑工具如木马、凿子、斧子、锯子、刨子、墨斗、曲尺等。对女性的这种排斥还流传着一个故事,大意是:

当年鲁班在京城建造金銮宝殿,虽与家乡相距千里却能早出晚归,因为他每天骑上木马,一念咒语便能来去自如。话说有一天,鲁班夫人由于好奇趁他不备偷骑了一下他的木马,当他出门时骑上木马一念咒语,木马竟然纹丝不动。一盘问,才知木马被夫人骑过法力已破。鲁班只好走路赴京,到达时已经老了,皇帝认不出他,他只好改名张班。女人毁了鲁班祖师,从此木匠便十分忌讳女人,表现为一是拒收女子为徒,二是竖房所需的一切木料、建筑工具都严禁女人跨越和接触;三是建房仪式禁忌一切女性,特别是孕妇。

宝赠侗族对孕妇和当众梳头妇女的不洁认知也与此类似。孕妇怀有一个尚不知性别和能否存活的胎儿,对当前的秩序状态来说是有危险的。梳头时会掉落头屑或头发,这些专属梳头妇女的身发之物不应该让别人看到,因为它们沾染了女人的气息,从而也附带了不洁的成分。而且它们从女人身上脱落下来,更容易影响到其他人,所以它们比常态的成年妇女也更具危险性,或者说更肮脏。

在民居建造上,这种基于性别的仪式身份差异在上梁庆典中表现得尤为突出。在宝赠侗族观念里,上梁庆典是人生三件大事(娶妻、生子、盖房)之一——盖房的一个标志性环节,而且是连接其他两件人生大事的一个中间环节和实现个人与家庭理想的一个最重要载体,所以它被赋予了极高的神圣性。作为上梁庆典的物质载体和观念场域,“宝梁”以及整个“新屋”空间都是“圣洁”的,为了维护这种圣洁状态,必须借助一套严格而细致的禁忌系统。如参与仪式的人也要具备洁净的特征,即使是健康的成年男性(但孕妇的丈夫不能参与上梁庆典)在上梁前一天也需要沐浴净身和禁止与妻子同房。主导整个民居建造及仪式过程的桑美、桑美徒弟、男主东在发墨后一直到上梁庆典结束前均不得与妻子同房。而作为不洁的化身和代表,所有女性(包括女主东)都不得靠近、触摸“宝梁”和“中柱”以及其他的建筑构件;在抛梁粑之前,除未成年女孩和运送上梁庆典所需物品的妇女以外,其他成年女性也不能进入“新屋空间”。这与男人操弄所有的仪式并进行一切的营建活动形成鲜明的对比。也就是说,在上梁仪式的分隔阶段,仪式专家已经人为地划分了一个圣俗时空,宝赠的男性成了洁净的象征,而女性却是肮脏、污秽和危险的象征,她们只能被区隔在神圣的“新屋空间”之外。当然,对女性的隔离在民居建造的后续环节和使用阶段的仪式活动中同样存在,如安门、安神、安床等仪式也都由男性操作,女性被禁止参与。

二、建造仪式场域中阈限实体的符号边界

在建房仪式中,除了女性群体的符号边界外,还有一种现象也显著存在,是针对处于阈限阶段的人才适用的一种操作。在侗族传统民居建造仪式中,存在两种主要的阈限实体,即孕妇和孝家。

(一)孕妇

按照维克多·特纳的仪式象征理论,阈限是一种危险的象征,也是威胁分类体系的一种重要原因。[13]在阈限阶段,阈限实体是临时的“异类”,在整个仪式过程中,他们在社会中没有位置,是一个边缘的存在,[14]表明阈限主体无法被恰当地归入某种结构类别之中,因而处于一种模棱两可的定义状态,这种状态正是道格拉斯提出的危险的来源。比如孕妇就是这样一种边缘的存在和危险的来源,因为她腹中的胎儿处于一种边缘状态,以致于在既有的社会模式中没有固定的位置,他的现存状态暧昧不明,未来也一样。人们既不知道他是男孩还是女孩、是健康还是畸形、是单胞胎还是双胞胎甚至多胞胎、更不知道他能否正常长大成人。

宝赠侗族对孕妇的禁忌似乎辐射面还要广一些,不仅自身被认为是污秽的,而且连其家人也被看成是不洁的。在宝赠,孕妇被视为最为不洁之人,人们避之而不及,称其为“黑气人”、“四眼人”。假如什么事办砸了,通常都会归咎于孕妇,相信是孕妇把本来可以办好的事情毁了。孕妇还是危险的,挨不得碰不得。宝赠侗族以为无论什么事,一挨近孕妇就会“触了霉头”,十有八九是要倒霉的。对此,WYN祭司有着精辟的论述:

孕妇的霉头最大了,村子里办事情都不喜欢孕妇到场,比方祭萨、上梁、进火等。即使当天不出事,以后都会不好的。

对孕妇的这种禁忌,LJY桑美也有类似的说法:

记得有一次在上寨屯给一户人家盖房子,发墨时我去十字路口请师父,突然,一位孕妇从另外一条路边走过,结果我怎么请师父都不来,只好改了发墨的日子。

诸如此类的说法,不同的报道人有着基本相似的解释,都是指向孕妇的污秽与不洁,必须将其区隔在一切重要的社会活动之外。由于对孕妇的极端忌讳,导致对其家人特别是其丈夫都被列为禁忌对象,他们不能参与建造仪式中的伐木、垫磉、立柱、上梁等活动。如在为竖屋立柱挑选“喇汉”时,从来都要将其排除在外,而且即使由于别人不知道家中有孕妇,自己也要自觉告诉那些请自己帮忙的人,否则一旦发生不测,就会怪罪到自己头上。

(二)孝家

除孕妇外,在宝赠侗族的建房仪式中,还有其他的一些阈限实体也被区隔起来,如家里有人亡故未满七七四十九天的孝家。宝赠侗族在老人过世后,须举行“守孝”仪式。在这期间,孝子应为亡灵超度,称为“七七追荐”,从摆梦床将死者灵牌挂上神龛开始,每七天举行一次,共举行七次,即七七四十九天,每一七的内容都不同,称呼也不一样,分别为头七、二七、三七、四七、五七、六七和七七。七七也叫“断七”,这一天要收焰口,即全面供奉祭品于鬼神。断七之后,孝家才能去别人家,也才能参加重要的村落活动。也就是说,只有举行了断七这一特殊的聚合仪式,孝家才在社会系统中重新获得了位置,祛除了阈限阶段所附带的危险,重新融合进正常的社会生活。田野调查期间,2011年6月30日这天,宝赠村普团屯吴氏老人过世,孝子为其母亲摆梦床设灵堂,吴氏一家即被视为孝家,即日起至第四十九天内均不得参加村内的任何喜庆活动。如在不久,村里一户黄氏人家上梁,吴氏全家都不能前往恭贺和帮忙,连最热闹和最多人参与的抢粮粑仪式都不能去。当问到为什么要这样时,一些报道人是这样说的:

孝家身上带有“煞气”,可以使好事变坏事。盖房、上梁、结婚是好事,他们来了就会把喜气冲走,煞气留下。

对于孝家不能参与村落重要活动的原因,除了以上的说法,有报道人还提出了不同的解释,主要针对那些不怀好意的孝家:

以前有一户人家,新房建成后,家中连年死人,请来巫师“过阴”一问才知道有人在房屋柱脚上做了手脚,搬开磉石一看,发现藏有一块用方砖盖着的孝巾,意思是“砖戴孝”(专戴孝)。后来以防万一,盖房子都不让孝家参加。

我们姑且不论这种说法是否有根据,但这样的社会分类现象确实存在于宝赠侗族社会当中。在宝赠,上述两种阈限实体在民居建造过程中重要的仪式空间内都被禁限,他们被要求尽可能呆在自己家里或允许活动的地点。这种用来区隔阈限实体的特定地点被福柯定义为危机差异地点,是用来留给某些相对于正常范围的社会或环境而言处在一种危机状态的个体,如青春期男女、月经期妇女、怀孕妇女、老人等。[15]

三、结语

以“洁净”与“肮脏”作为价值和象征的观念体系构建了族群、阶层、社会和文化边界,而且关于洁净与肮脏的术语体系,不同的民族和文化有着不同的划分标准,标准的产生、变化和存在也与民族所处的自然环境和文化语境密切相关。社会边界是人们主观建构的,这种建构既可通过服饰、饮食、语言等物质形态表现出共享的象征符号,也有情感和主观认同上的身份判断。本文借助道格拉斯的洁净/肮脏二元对立术语体系,分别从女性群体和阈限实体两个角度,深入剖析了侗族传统民居建造仪式中所体现出的社会类别化现象。首先,这种社会分类通过社会认知系统和自我类别化运作,并通过仪式操演,进一步内化这种群体符号边界,从而实现群体符号边界的再生产;其次,这种社会分类通过仪式叙事逻辑、话语系统和符号指称进一步强化,并通过社会建构和认知体系,达成群体符号边界的“内固”和“强化”过程。

[1]Moore,I.Purity and Danger,in The Formation of a Persecuting Society:Authority and Deviance in Western Europe 950-1250(Second Edition)[M].Blackwell Publishing Ltd,Oxford,UK,2008.

[2]Spencer,K.Purity and Danger:Dracula,the Urban Gothic,and the Late Victorian Degeneracy Crisis[J].ELH,1992,59(1):197-225.

[3]Palmer,S.Purity and danger in the solar temple[J].Journal of Contemporary Religion,1996,11(3):303-318.

[4]Pratt,J.Child sexual abuse:Purity and danger in an age of anxiety[J].Crime,Law and Social Change,2005,43(4-5):263-287.

[5]Hill,S.Purity and Danger on the U.S-Mexico Border,1991-1994[J].South Atlantic Quarterly,2006,105(4):777-799;Schwyzer,P.Purity and Danger on the West Bank of the Severn:The Cultural Geography of A Masque Presented at Ludlow Castle,1634[J].Representations,1997(60):22-48.

[6]胡宗泽.洁净、肮脏与社会秩序——读玛丽·道格拉斯《洁净与危险》[J].民俗研究,1998,(01):80-85;马岚.洁净与社会秩序——兼评道格拉斯《洁净与危险》[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2010,(02):56-59;刘志扬.洁净与社会边界[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2012,(05):84-87;朱文斌.分类体系的社会秩序建构——对《洁净与危险》的述评[J].社会学研究,2008,(02):235-242;刘宏涛,潘建雷.“污秽”与道德秩序 评玛丽·道格拉斯的《洁净与危险》[J].社会,2012,(04):232-242.

[7]梁永佳.玛丽·道格拉斯所著《洁净与危险》 和《自然象征》 的天主教背景[J].西北民族研究,2007,(04):93-97.

[8]刘志扬.神圣与内在:藏族农民洁净观念的文化诠释[J].广西民族学院学报(哲学社会科学版),2006,(03):64-69;刘志扬.神圣与内在的洁净——以藏族农民为中心的洁净观念的文化诠释(英文)[J].China Tibetology,2013,(01):104-118.

[9]文忠祥.土族民间信仰中的洁净观念初探[J].青海民族学院学报,2009,(01):49-52.

[10]农辉锋.家屋的建构与人观的叠合——宜州“百姓人“家屋文化研究[J].广西民族学院学报(哲学社会科学版),2004,(06):71-77.

[11]Ahern,E.The Power and Pollution of Chinese Women [C].In Wolf,Arthur and Ahern,Emily (eds)Studies in Chinese Society[A].Stanford,California:Stanford University Press,1978:269.

[12]金泽.宗教禁忌研究[M].北京:社会科学文献出版社,1996:138-139.

[13](英)维多克·特纳.仪式过程——结构与反结构[M].黄剑波,柳博赟,译.北京:中国人民大学出版社,2006:187.

[14]Douglas,M.Purity and Danger:An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo [M].London:Routledge,2003:97.

[15](法)米歇尔·福柯,保罗·雷比诺.空间、知识、权利——福柯访谈录[A].包亚明.后现代性与地理学的政治[C].陈志梧,译.上海:上海教育出版社,2001:23.