论我国涉外刑事审判法官对法庭口译的认识:调查与分析

沈 璐,张新红

(广东外语外贸大学 国际商务英语学院,广东 广州 510420)

论我国涉外刑事审判法官对法庭口译的认识:调查与分析

沈 璐,张新红

(广东外语外贸大学 国际商务英语学院,广东 广州 510420)

近十年我国大陆涉外刑事案件数量剧增,但作为这些案件审判的重要组成部分的法庭口译却面临众多亟待解决的问题。基于Pochhacker(2001)关于使用者、译员、客户和研究人员对会议口译和社区口译质量评估的研究,本研究通过问卷调查、参与观察、聚焦小组访谈等方法,发现法官对法庭口译的准确性与完整性、译员的中立性与角色两大方面的理解具有自身的视角和特点。欧美相关的学术研究成果和有关国家的法庭口译政策可对上述问题作出解释,并为规范我国大陆法庭口译质量评估提供参考意见。

法庭口译;质量评估;法官视角

一、引言

随着全球化进程的加快,越来越多的外国人进入我国大陆经商、学习和生活。由此产生的涉外刑事案件也一路攀升。以涉外刑事案件数量较多的某中级法院为例,2008年至2013年该院审理的涉外刑事案件中,法庭口译数量分别为136、141、109、140、118、133人次①。

可以说,法庭口译在我国兴起具有突然性和偶然性,到目前为止尚未成为一项被广泛认可的职业。尽管在涉外刑事案件数量较多的地区,各级法院逐渐意识到法庭口译的重要性,但仍然缺乏制度层面的设计。例如,我国2012年最新修订的《刑事诉讼法》以及有关的司法解释与之前的法规相比,至少在法庭口译规范方面没有任何突破,仍然未对法庭口译人员的资质、口译质量、操作程序、职业道德等重要方面作出任何明确规定。李克兴和张新红[1]总结了我国大陆法庭口译的11大特点,其中包括认识不足、程序不规范、法律缺失、口译质量不稳定等。虽然Pochhacker[2]认为不同群体对口译质量评估持不同的立场,但上述行业的不规范以及法律和制度的不完善也是导致各方对法庭口译质量评估不同认识的原因之一。

由此可见,建立完善的法庭口译制度,甚至是立法,从而根据合理的质量标准实施评估,已经势在必行。而法制化的前提是统一认识。Pochhacker[2]系统阐述了口译的相关方,包括使用者、译员、客户、研究人员等对口译质量评估的不同立场。而本文意在调查和分析作为使用者的法官对法庭口译质量评估的认识,以期为我国大陆法庭口译规范化提供参考。

二、文献综述

(一)法庭口译质量

从二十世纪七八十年代起,国外学者就开始了对法庭口译质量的研究,九十年代起更加活跃。研究的主题包括对口译工作的监督,对译员的培训,口译的特点和各诉讼参与人的紧密合作(如Dunnigan和Downing[3];Berk-Seligson[4]等);对口译形式的选择(如Russel[5]等);对具有历史意义的纽伦堡审判、东京审判等大型审判法庭口译的个案分析(如Shlesinger[6];Gaiba[7];Takeda[8]等);对法官作为唯一裁定者在法庭口译过程中的作用的分析(如Shlesinger[6];Morris[9-11]等);对译员角色及其对法庭上各方权力控制的影响的分析(如Morris[9-10];Berk-Seligson[12-13];Hale[14-15]等);对不同国家法庭口译制度优缺点的分析和对法庭口译职业道德规范的研究(如Gonzalezetal.[16];Berk-Saligson[4];Morris[17]等)。Gile[18]和Pochhacker[2]虽然没有直接分析法庭口译质量评估,但他们的口译研究,尤其是社区口译的质量评估视角和研究方法为法庭口译质量评估提供了宝贵的参考意见。

相比国外学术界,国内学术界对法庭口译的研究起步较晚,成果也不多且较为单一。虽然有少部分学者开始关注法庭口译的微观层面(如赵军峰和张锦[19]等),但主要是对国(境)外法庭口译制度的介绍(如赵军峰和陈珊[20];蔡健智[21];张瑞嵘[22];杜碧玉[23]等)。这些研究大多为综述性质,研究的视角定位也不够清晰。

(二)法庭口译制度规范

除了学术界对法庭口译的研究非常活跃之外,发达国家和地区的司法领域也都基本建立了完善的法庭口译制度。如美国联邦法院于1978年制订了《庭审口译员法案》(The Court Interpreters Act of 1978),并于 1980年开始实施“联邦法庭口译员资格考试”(The Federal Court Interpreter Certification Examination)。各州根据各自的情况制定本州的法庭口译规范制度,其中加利福尼亚、新泽西、华盛顿、马萨诸塞等州在标准的制定,考试的开发设计,译员、法官和其他司法工作人员的培训等方面脱颖而出(Hewitt[24]13)。同样对法庭口译立法的还有法国和加拿大等国。《法国刑事诉讼法》对法庭口译的相关事项作出了严格的规定。1982年的《加拿大权力与自由宪章》(Canadian Charter of Rights and Freedoms)规定了有关法庭口译的诸多事项。后来Trans (1994)这一案件不仅明确了法庭口译的权利,而且强调了其质量。澳大利亚没有关于法庭口译的专门立法,但在法庭口译方面的改革得到了很多学者的认可,认为他们比美国和加拿大还成功(如Morris[17]等)。在中国香港地区,法庭翻译的管理机构法庭语文办事处也于2003年制定了《兼职传译员基本指引》这一规章,对兼职法庭传译人员的资质和责任等方面作出了详细规定。其他很多国家和地区,甚至是一些发展中国家,如墨西哥、巴西等,均在几十年前即制定了系统完善的法庭口译规范。

我国司法领域对法庭口译的规范还基本是一片空白。从笔者在5家法院(包括高级、中级和基层法院)的10年法庭口译经历来看,这些法院都没有成文的法庭口译质量标准,其中一家高级法院有简单的工作指引,但基本只涉及前期委托翻译服务过程,而没有规定庭审过程中的法庭口译细则。而从上述国外研究与司法实践看,国外法院,具体说是法官,在此过程中均承担了重要的角色。

本文从法官的视角出发,通过问卷调查、参与观察、聚焦小组访谈等方法,审视我国大陆刑事审判法官对法庭口译质量评估的认识,具体是对法庭口译的完整性与准确性、译员的中立性与角色两个方面的理解,以发现其中的特点;并重点借鉴美国等国家法庭口译先进制度与相关学术研究成果,来作出相应的解释;最后从我国大陆的国情出发,提出完善法庭口译质量评估的建议。

三、研究方法

本文采用的研究方法包括问卷调查、参与观察和聚焦小组访谈。

笔者于2013年对某中级法院的34名具有涉外刑事审判经验的法官进行了问卷调查。该法院某庭领导作为守门人(gatekeeper)召集两个刑事审判庭具有涉外刑事审判经验的法官在同一地点和时间完成了纸质版问卷的填写。过程中调查对象均独立完成问卷填写,没有相互交谈或讨论。收回的问卷全部有效。最后笔者通过手动输入Excel表格的方式统计出问卷调查结果。

笔者在2003—2013年间,在5家法院担任法庭口译员的案件数达200多件,300多人次。上述5家法院包括1家高级法院、3家中级法院、1家基层法院。其中的基层法院于新的刑事诉讼法生效后,即2013年1月1日起,才审理涉外刑事案件。笔者根据亲身参与的法庭口译经历,以及对他人的法庭口译观察(10场庭审),以日记的形式记录了法庭口译过程中出现的多种情况。

另外,笔者与开展问卷调查的中级法院及其上级的高级法院的专门翻译服务提供商于2007—2013年间在两家法院分别开展了5次小型研讨会,参会的涉外刑事审判法官人数在12—26人之间。会上笔者及其他法庭口译员、翻译服务提供商负责人、涉外刑事审判法官三方对法庭口译的质量和操作问题进行讨论。笔者详细记录讨论的过程与结果。

最后,笔者根据上述问卷调查、参与观察、聚焦小组访谈的结果,对涉外刑事审判中法庭口译的质量评估现状进行描述分析。

四、数据与结果

(一)问卷调查数据与结果

问卷调查主要包括:(1)法官对法庭口译准确性与完整性的理解;(2)法官对法庭口译员中立性与角色的理解。

1.对法庭口译准确性与完整性的理解

当被问及法庭口译员是否可以为了沟通更顺畅,而将“法言法语”翻译成通俗易懂的语言时,34名调查对象全都认为完全可以、基本可以或在事先沟通好或经允许后可以。

当被问及如答话人在回答时语无伦次,法庭口译员应如何处理时,有8人认为法庭口译员应适当加工,作逻辑化处理,使译文简洁通畅;有10人认为应该向法官报告,由法官作出明确指示后再进行加工处理。两者人数之和为18人,占52.9%。

当被问及如答话人在回答时经常重复,法庭口译员应如何处理时,有24人认为法庭口译员应适当加工,去除重复部分,使译文简洁通畅,占70.6%。

当被问及如果答话人对问话进行超量回答(不仅提供了问话人需要的答案,同时附带提供了其他信息),法庭口译员应该如何处理时,有9人认为只翻译问话人需要的答案,忽略附带的其他信息;有5人认为应向法官汇报后忽略原话语附带的其他信息。两者人数之和为14人,占41.2%。

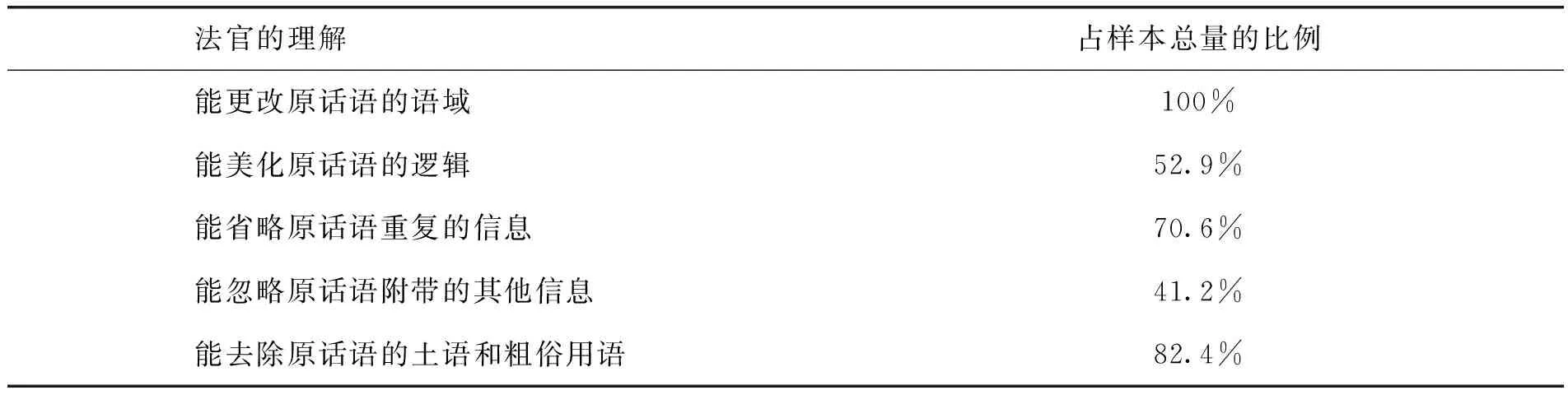

当被问及如答话人在回答时使用土语和粗俗用语,法庭口译员应该如何处理时,只有6人认为应该完整翻译,占17.6%。表1进一步总结了法官对法庭口译准确性与完整性理解的具体数据。

表1 法官对法庭口译准确性与完整性的理解

法官的理解占样本总量的比例能更改原话语的语域100%能美化原话语的逻辑52.9%能省略原话语重复的信息70.6%能忽略原话语附带的其他信息41.2%能去除原话语的土语和粗俗用语82.4%

表1中的数据表明,受调查法官中绝大部分认为译员的口译具有根据个人理解对原话语加工的功能(editorializing functions),包括更改语域、去除土语和粗俗用语以及美化逻辑等;同时,有超过7成的法官认为译员可以对原话语中重复的内容进行减译。

2.对法庭口译员中立性与角色的理解

当被问及法庭口译员应该就座的位置时,有12人选择靠近公诉人,1人选择靠近辩护人,13人选择靠近被告人,分别占35.3%,2.9%和38.2%;其余选择其他位置。

当被问及是否认为有必要让法庭口译员在开庭前与被告人沟通时,有11人选择完全没有必要,占32.4%。

(二)参与观察的结果

关于法庭口译的准确性与完整性,在笔者担任过法庭口译员的5家法院中,大部分法官允许译员出于沟通更顺畅、效率更高的目的,在不同程度上对原文进行加工,包括改变语域和内容;少部分法官明确要求法庭口译员不翻译或概要翻译某些内容。而在语气、声音方面,法官也未要求法庭口译员保留原话语的“原汁原味”,允许译员带有自己本身的说话习惯和特点。

关于法庭口译员的中立性与角色,在参与观察的5家法院中,几乎没有法官质疑过译员的中立性。关于译员就座的位置,基层法院基本让译员就座于辩护人旁,而其他4家法院绝大部分时候让译员就座于公诉人旁。而译员庭外的中立性也很少引起法官的关注。译员虽然偶尔得到法官关于译员不得与其他诉讼参与人或旁听人员讨论案情的口头提醒,但从未收到过此类书面规定,甚至在某些大案要案中,也没有收到关于回避媒体、不发表个人意见的通知。另外,译员与被告人或证人之间的“私人对话”也并不少见,而多数情况下法官也没有予以阻止。

(三)聚焦小组访谈的结果

关于翻译的准确性与完整性,参与小型研讨会的中级法院和高级法院的多数涉外刑事审判法官将口译视为社会语用行为(socio-pragmatic activity),即促进交际的服务,因此重点关注的是语言的交际效果,如庭审进程是否顺利,译员口头表达是否流利,被告人或证人回答是否切题等,而很少将口译视为词汇语义核(lexico-semantic core),因此较少关注语言的文本信息与得体性,如选词、句子结构、语篇布局等。但个别外语功底好的法官特别强调译员在任何情况下应准确、完整翻译。

关于译员的中立性与角色,法官提出在法庭上,译员应像法官一样不能偏袒于任何一方,但很少从语言微观层面上关注译员的中立性。关于译员庭外中立性的保持,法官也寄希望于翻译服务提供商在“外事无小事”的指导思想下,给译员以适当的提醒和培训。

五、分析

(一)法庭口译的准确性与完整性

准确性与完整性无疑是法庭口译质量的首要标准。但怎样才算准确?完整到什么程度?从不同角度出发,就有不同的理解。另外,在没有相对明确的定义和标准的情况下,每位诉讼参与人的理解就有差异,从而导致对具体问题的处理方式也不尽相同。

美国2013年出版的《加利福尼亚法庭口译员职业标准与伦理》(第五版)(ProfessionalStandardsandEthicsforCaliforniaCourtInterpreters,FifthEdition,以下简称《加州标准》[25])从增译、减译、语域、不完整陈述、语气、情感、模糊用语等多方面规定了译员不得对原话语进行修改,以确保译文准确完整地反映原话语。尤其是在翻译被告人与证人的回答或陈述时,更应警惕译文不得有任何增减或其他修改,应保留重复、模糊部分,甚至连声音、语气、情感等也要如实传递,但要保持适度(moderation)。

上述《加州标准》的规定有众多的学术研究成果的支持。关于口译的准确性,学者们主要有三种观点:第一种观点强调命题意义的准确性,但可更改风格和语域(如Barsky[26]等);第二种观点认为口译应该是字字对应的绝对忠实翻译,尤其是法律口译(如Wells[27]等);第三种观点属于中间派,注重信息意图与效果的准确性,将原话语语用重建为目的语(如Berk-Seligson[28];Gonzalezetal.[16];Hale[15]等)。目前学术界普遍接受的是第三种观点,即译员不仅要传达命题内容(propositional content),而且还要传达话外语力(illocutionary force)[29]76。

Viezzi(1996) (参见Pochhacker[2])将对口译质量评估的立场划分为译员立场、使用者(听话人和说话人)立场以及外部观察人(external observer)立场。不同立场的各方关注口译质量的不同方面。如使用者经常将口译视为交际服务,强调其内在互文性(intratextuality);而外部观察人,如研究人员,经常将口译视为文本再生产过程,注重文本间的互文性(intertextuality)。 因此上述第三种观点是将文本的准确和交际的成功结合起来,综合了不同参与方对质量评估的立场。

Hale[15]在Conley和O’Barr[30]配对变语实验(matched-guise experiment)的基础上做了两项实验,目的在于验证修改了风格后的译文是否会导致审判者对证人可信度、能力与智力等三方面不同的评价。实验结果证实译文尽管内容相同,但在风格改变后,确实会引起审判者对证人三方面不同的评价。同时实验证明,被试在分别听了证言原文以及内容与形式都准确的证言译文后,对证人三方面的评价是一致的,尽管朗读的人不同。这一点很重要。因为它说明了只要译员能在内容和形式上都做到准确,那么就能让说外语的证人处于跟说母语者一样的地位。

虽然Pochhacker[2]认为,实验中没有真实存在的使用者和客户,口译质量评估的立场不够明确,但上述实验结果对现实中的法庭口译质量评估仍有参考价值。上述的问卷调查结果显示法官关注交际互动过程,即口译的互动性(interactivity);将口译质量高低理解为交际成功与否,而轻视了口译是文本处理过程(text-processing task)。Wadensjo[31]和Gile[18]也提出过这种口译质量评估的交际观。Kadric(2000)(参见Pochhacker[2])就法庭口译的使用者对质量的期待进行了问卷调查。调查结果也显示了法官对口译质量的宽泛要求,他们认为译员可以更改原文。有意思的是,Berk-Seligson[28]、Hale[15]等都发现很多法庭口译员的共同错误是翻译语义意思(semantic meaning),而忽略、误解或干脆不传递原话语的语用意思。由此看来,法官和译员的立场存在冲突。法官重交际和语用,但译员重文本和语义。而Viezzi(1996)和Kadric (2000)(均参见Pochhacker[2])的研究还表明参与口译质量评估的研究人员和客户又有各自的立场。因此,法庭口译质量标准的制定和评估的实施,应该考虑多方的立场,尽量做到客观、全面。

(二)法庭口译员的中立性与角色定位

法庭口译员的中立性是建立在翻译的准确性与完整性之上的。如果译员能做到准确、完整的翻译,那么其中立性也随之得到了充分的体现。如果法官允许甚至要求译员对原话语进行修改,那么译员对原话语应作怎样的修改,应增加、省略、选择什么内容,应作怎样的美化,均毫无疑问地带有译员自身的判断。这过程本身就损伤了译员的中立性。Hale[15]发现在澳大利亚的法庭上也存在同样情况。

另外,如果法庭口译员没有机会事先与被告人沟通,则将为被告人或证人和译员在法庭上的“私人对话”提供了温床,因为被告人或证人很有可能并不知道这样的口译规定,同时也会觉得译员是法庭上唯一能直接理解他们的人,所以会自然地向译员直接提出问题。《加州标准》[25]也提出了同样的观点。当译员与被告人或证人开展“私人对话”时,就很有可能给他人留下“带偏见的形象”(appearance of bias)(《加州标准》[25]18)。同时,法官也很难判断或控制译员在“私人对话”时的中立性。

《加州标准》[25]从利益冲突、偏见表现、庭前参与、个人意见等多方面规定了译员在不同情况下如何最大限度地保持中立。其中值得注意的是:明确要求译员与被告人或证人不得直接对话,除非关于翻译程序或其他关于庭审一般性知识的问题;为了最大限度地减少沟通障碍,帮助译员回避来自被告人或证人的直接提问,法庭在庭前安排译员向被告人或证人解释翻译程序和注意事项,同时尽可能安排其他人员与译员一起,从而避免译员与被告人或证人单独接触;译员就座于被告人或证人旁边;在有多名被告人的情况下,一般为每名被告人指定不同的译员,保证译文的独立性;译员不得接受记者的采访,即使是关于翻译技巧的采访,也应由其他参与人回答记者提问。

因此,要做到中立,就要认识到,从严格意义上说,译员不是诉讼参与人(party)。译员最理想的身份是无形人(invisible person),甚至是“非人”(non-person)译员。虽然这样的身份定位把译员看成了翻译机器或是传声筒(conduit),忽视了译员其实是在某种程度上参与了法庭的动态交际过程,但是《加州标准》[25]等都在试图尽可能地降低译员对交际过程的介入。本研究中的调查研究结果显示了法官对译员的介入非常容忍,甚至是鼓励和支持。这又一次证明了法官以交际成功为导向的口译质量评估立场。而这一立场跟有些译员的立场是一致的。译员有时候会把自己定义为被告人或证人的辩护者(advocate)或帮助者(helper)。如Mikkelson[32]所说,译员的自然倾向是帮助被告人或证人沟通,从而会有意把复杂的话语变得简单。但是从研究人员的角度看,这样做的后果是译员的中立性无法得到保障。李克兴和张新红[1]也明确地指出,法庭口译员是平衡者,而非帮手、顾问或语言专家。

(三)小结

要确保并合理评估法庭口译的质量,站在某一方的立场是片面的。而考虑多方立场,并不意味着不可能制定出统一的原则。Pochhacker(2001)[2]也指出虽然口译质量评估是个多角度的复杂问题,但如果能应用多种研究方法,还是可以达成共识。就法庭口译质量评估而言,Colin和Morris[33]176说:“‘法庭队伍’的所有成员(法官、治安官、顾问、律师、行政人员、译员等)应共同努力,彼此理解各自为更高的口译标准而承担的角色和责任。”

根据我国大陆的涉外刑事审判现状,先由涉外刑事审判经验丰富的法院联合检察院、律师协会、法律口译教学实力强的高校以及翻译协会,让有经验的法庭口译员参加讨论与实践,并听取法庭口译服务机构的意见和建议,从而共同制定标准与规范是非常可行的,也是迫在眉睫的任务。这样的做法既符合口译质量评估多角度、多立场的特点,也与美国等发达国家的法庭口译制度的建立与完善过程是一致的。

六、结语

本文从法官的立场出发,采用问卷调查、参与观察、聚焦小组访谈等研究方法,对我国大陆涉外刑事审判的法庭口译质量评估进行了调查与分析;参考了国外的法庭口译制度与相关学术研究成果,从翻译的准确性与完整性、译员的中立性与角色两方面提出了法庭口译质量评估的特点和相应的建议。但笔者收集的数据比较有限,无法反映整个中国大陆的法庭口译质量评估现状;调查研究的角度也比较单一,仅限于法官的立场。如能综合应用调查研究、实验、数据库观察、个案分析等研究方法,从使用者、译员、客户、研究人员等多角度出发,进行全面客观的分析,那么所获得的结果将更有参考价值。

注释:

① 数据来源于该法院专门的翻译服务提供商于2014年2月完成的统计。

[1]李克兴,张新红. 法律文本与法律翻译[M]. 北京:中国对外翻译出版公司,2006.

[2]Pochhacker F. Quality assessment in conference and community interpreting [J]. Translators,2001,46(2):410-425.

[3]Dunnigan T,Downing B T. Legal interpreting on trial:A case study[C]//Morris M. Translation and the Law. Amsterdam/Philadelphia:John Benjamin’s,1995:93-113.

[4]Berk-Seligson S. Judicial systems in contact:Access to justice and the right to interpreting/translating services among the Quichua of Ecuador [J]. Interpreting,2008,10(1):9-33.

[5]Russell D. Interpreting in Legal contexts:Consecutive and Simultaneous Interpretation [M]. Burtonsville,MD:Linstok Press,2002.

[6]Shlesinger M. The next step:Quality control for courtroom interpreting [C]//Proceedings of the Twelfth World Congress of the International Federation of Translators. Belgrade:Prevodilac,1990:737-741.

[7]Gaiba F. Interpretation at the Nuremberg Trial [J]. Interpreting,1999,4(1):9-22.

[8]Takeda K. Interpreting at the Tokyo War Crimes Tribunal [J]. Interpreting,2008,10(1):65-83.

[9]Morris R. The moral dilemmas of court interpreting [J]. The Translator,1995,1(1):25-46.

[10]Morris R. The gum syndrome:Predicaments in court interpreting [J]. Forensic Linguistics:The International Journal of Speech,Language and the Law (Special issue on legal interpreting),1999,6 (1):6-29.

[11]Morris R. Dies,Attard or Lockerbie? Enlightened and unenlightened judicial views of interpreters in English-speaking legal systems [C]//Pochhacker F A L J,Mees I M. Interpreting Studies and Beyond:A Tribute to Miriam Shlesinger. Copenhagen:Samfundslitteratur Press,2007:103-119.

[12]Berk-Seligson S. The impact of court interpreting on the coerciveness of leading questions [J]. Forensic Linguistics:The International Journal of Speech,Language and the Law (Special issue on legal interpreting),1999,6 (1):30-56.

[13]Berk-Seligson S. The Bilingual Courtroom:Court Interpreters in the Judicial Process[M]. 2nd ed. Chicago:University of Chicago Press,2002.

[14]Hale S. Interpreters’ treatment of discourse markers in courtroom questions [J]. Forensic Linguistics:The International Journal of Speech,Language and the Law (Special issue on legal interpreting),1999,6(1):57-82.

[15]Hale S. The Discourse of Court Interpreting:Discourse Practices of the Law,the Witness and the Interpreter [M]. Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins,2004.

[16]Gonzalez R D,Vasquez V,Mikkelson H. Fundamentals of Court Interpretation [M]. Durham,NC:Carolina Academic Press,1991.

[17]Morris R. Missing stitches:An overview of judicial attitudes to interlingual interpreting in the criminal justice systems of Canada and Israel [J]. Interpreting,2008,10(1):34-64.

[18]Gile D. A communication-oriented analysis of quality in nonliterary translation and interpretation[C]//Larson M L. Translation:Theory and Practice. Tension and Interdependence. Binghamton:SUNY,1991:188-200.

[19]赵军峰,张锦. 作为机构守门人的法庭口译员角色研究[J]. 中国翻译,2011(1):24-28.

[20]赵军峰,陈珊. 中国法庭口译研究回顾与展望[J]. 中国科技翻译,2008(3):19-22.

[21]蔡健智. 法庭口译标准初探 [J]. 读与写杂志,2009(3):56-57.

[22]张瑞嵘. 我国内地与香港法庭口译制度比较研究[J]. 湖北社会科学,2010(8):167-169.

[23]杜碧玉. 香港的法庭口译制度评析[J]. 山东外语教学,2010(2):91-94.

[24]Hewitt W E. Court Interpretation:Model Guides for Policy and Practice in the State Courts [M]. Williamsburg:National Center for State Courts,2009:13.

[25]Administrative Office of the Courts Professional Standards and Ethics for California Court Interpreters[M]. 5th ed. San Francisco:Judicial Council of California/Administrative Office of the Courts,2013.

[26]Barsky R. Constructing a Productive Other. Discourse Theory and the Convention Refugee Hearing [M]. Amsterdam:John Benjamins,1994.

[27]Wells W. An Introduction to the Law of Evidence [M]. South Australia:A. B. Caudell,1991.

[28]Berk-Seligson S. The Bilingual Courtroom. Court Interpreters in the Judicial Process [M]. Chicago:University of Chicago Press,1990.

[29]Hatim B,Mason I. Discourse and the Translator [M]. Essex:Longman,1990.

[30]Conley J,O’Barr W M. Rules versus Relationships:The Ethnography of Legal Discourse[M]. Chicago and London:The University of Chicago Press,1990.

[31]Wadensjo C. Interpreting as Interaction [M].London and New York:Longman,1998.

[32]Mikkelson H. Introduction to Court Interpreting [M]. Manchester and Northampton:St. Jerome Publishing,2000.

[33]Colin J,Morris R. Interpreters and the Legal Process [M]. Winchester:Waterside Press,1996.

AStudyonChineseCriminalJudges’PerceptionofCourtInterpreting:SurveyandAnalysis

SHENLu,ZHANGXinhong

(SchoolofEnglishforInternationalBusiness,GuangdongUniversityofForeignStudies,Guangzhou510420,China)

The past ten years witnessed a surge in foreign-related criminal cases in China’s mainland. However,court interpreting,as an essential part of court proceedings,is never free from formidable challenges. The present study,based on Pochhacker (2001)’s study on the quality assessment of conference interpreting and community interpreting by different stakeholders,such as users,interpreters,clients,and researchers,and by employing questionnaire,participant observation,and focus group interview,discovers that the surveyed judges have their own perception of court interpreting in such aspects as the accuracy and completeness of court interpreting and the neutrality and role of court interpreters. A review of the relevant literature and policies in some western countries not only pins down the judge’s perspective but also provides reference to the quality assessment of court interpreting in China’s mainland.

court interpreting;quality assessment;judge’s perspective

H315.9

A

2095-2074(2015)02-0010-07

2015-03-04

沈璐(1978-),女,浙江湖州人,广东外语外贸大学国际商务英语学院讲师,文学硕士;张新红(1968-),男,四川资阳人,广东外语外贸大学国际商务英语学院副教授,文学博士。