家长对小学生学习习惯的影响及对策思考

王菁

摘 要: 本文采用问卷调查法,对小学家校合作培养学生学习习惯的现状进行调查,结果表明:家长对小学生学习习惯重视度不够、了解不全面;家长教育能力普遍不足等。为此提出对策:家长要加强自身学习和对孩子的了解,增多與教师交流,更新教育观念,提高家长对学生教育的参与度。学校要给家长提供学习机会,为家长开展系列讲座等。

关键词: 家校合作 学习习惯 现状 对策

一、文献综述

学习习惯是影响学生学习成就的主要因素之一。小学生生活环境包括社会环境、学校环境和家庭环境,对小学生良好学习习惯的养成具有最直接影响的是学校环境和家庭环境,所以家校合作对于学生良好学习习惯的养成有着重要的意义。

著名教育家叶圣陶说:“教育是什么,往简单方面说,只有一句话,就是养成良好的习惯。”[1]对于新世纪的学生,其成功的必要条件是养成良好的学习习惯。在实际中,笔者发现,是否具有良好的课堂学习习惯直接影响孩子一堂课的收获的多少。

许多学者认识到学习习惯的重要性,做了大量研究。刘锌结合九年的教学经验及三年的行动研究,在《小学中低年级学生学习习惯的养成的行动研究》[2]中调查了解和分析了中关村第一小学中低年级学生学习习惯养成的基本情况及主要影响因素,并且结合一些行动事例,总结出培养小学中低年级学生学习习惯的方法:榜样示范法、说服教育法、行动研究法等。杨琳娜在《小学高年级学生学习习惯的调查研究》[1]中运用小学生学习习惯量表对成都市娇子小学学生进行调查,该校学生学习习惯在性别、年级间存在显著差异,并且小学生的学习习惯与学习成绩有显著的相关性。可见探究如何培养小学生良好学习习惯十分必要。

申仁洪从行为角度给出定义,认为学习习惯的内涵为学生所形成的关于学习的自动化的行为方式,即在一定社会活动中(通常是学习活动中)所形成的一贯的稳定的学习行为方式。

刘锌将后天逐渐养成的与学习行为方式有关的习惯,即学生在一定情境下反复练习养成的相对稳定、自动化的学习行为及思维方式,作为学习习惯的概念[5]。

二、研究方法

笔者调查了乐山市某小学,该小学有教学班级36个,教师110名,在校学生1500余人。从该校教师那里了解到,该校家校联系现状还停留在举办家长会的低层次上;在家长的走访当中了解到,大多数家长没有家校合作意识,也不关注学生的学习习惯。因此,笔者深感对该校学习习惯方面家校合作现状调查的必要性,针对该校提出相应切实可行的培养学生学习习惯的家校合作方案的紧迫性。

本研究重点要运用问卷法,通过问卷调查乐山市某小学家校合作培养学生学习习惯的现状及小学学生学习习惯现状,把握学生学习习惯的真实情况及教师、家长对家校合作培养学生学习习惯的认识等问题,从而针对性地提出培养小学生学习习惯的家校合作对策。

为了使研究更具针对性和实效性,本研究仅以乐山市某小学作为研究总体,并采取随机抽样的方法,在1至6年级各抽取一定数量的学生进行问卷调查。

笔者通过对有关学生学习习惯、家校合作相关文献的阅读和整理,对相关问卷的借鉴和筛选编制出教师卷两份、家长卷两份、学生卷一份。学生卷以学习卫生习惯、学习策略习惯、学习品德习惯为维度进行编制,答案采用五级计分制;教师卷一(家长卷一)分为对家校合作培养小学生学习习惯认识,培养小学生学习习惯家校合作程度两个维度,教师卷二(家长卷二)分为对学生学习习惯的重视程度、了解程度,每个大维度下又以学习卫生、策略、品德习惯为支撑,同样采用五级计分制。每套问卷都有几个反问题,得分越高越好。该问卷旨在全方面了解实验小学家校合作培养学习习惯的现状,以便发现问题,解决问题。

问卷以教育调查为背景进行,由笔者指导班主任教师进行发放。学生卷一共发放200份,回收169份,回收率84.5%,教师卷一发放30份,回收28份,回收率93.30%;教师卷二发放30份,回收26份,回收率86.67%;家长卷一发放200份,回收168份,回收率84%;家长卷二发放200份,回收182份,回收率91%。

收回问卷后,运用spss16.0for Window及Excel进行数据统计。依据统计结果对学生学习习惯现状、家校合作培养小学生学习习惯培养现状、家校合作对学生学习习惯影响进行分析,得出结论,提出适宜乐山市实验小学家校合作培养学生学习习惯的有效对策,同时为乐山市其他学校的家校合作提供参考。

三、家校合作对小学生学习习惯影响的分析

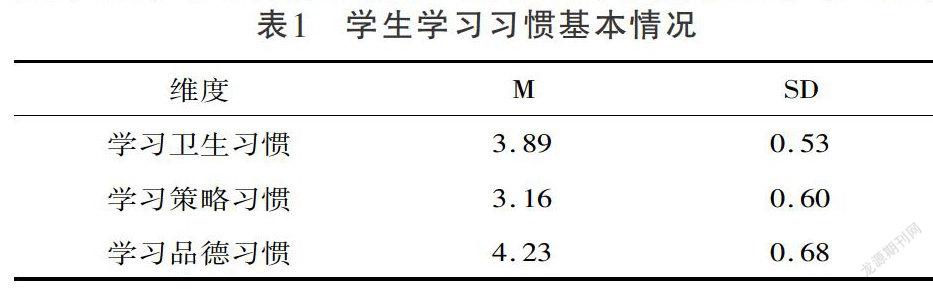

(一)学生学习习惯基本情况分析。

通过学生卷从学习卫生习惯、学习策略习惯、学习品德习惯三个维度进行调查,调查结果显示:被调查学生学习卫生习惯的M值为3.89,SD值为0.53。学习策略习惯的M值为3.16,SD值为0.60。学习品德习惯的M值为4.23,SD值为0.68。(如表1)

从平均值看,学生学习品德习惯好于学习卫生习惯,学习策略习惯最差。学习卫生习惯关乎学生健康,学习品德习惯是学生在学习方面的道德表现,学习策略习惯是学习习惯的核心内容,直接与学习效率相关。但该校学生学习策略习惯平均值最低,究其原因,主要是教师家长平时的重视程度和培养力度不同,且小学生的自觉性不高。从离散程度看,学习品德习惯的离散程度最高,学习策略习惯离散程度其次,学习卫生习惯离散程度最低,说明学生个体之间学习品德习惯差异最大,学习策略习惯差异次之,学习卫生习惯差异最小。被调查学生学习卫生、学习策略、学习品德习惯三者间发展不平衡。

(二)家庭对培养小学生学习习惯的影响。

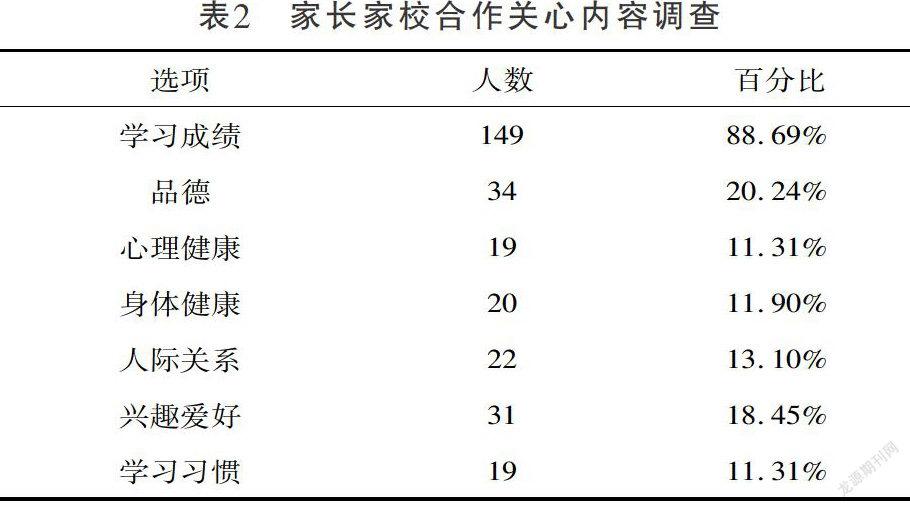

在家长对家校合作中主要关心问题(可多选)的调查中发现,学习成绩所占比例最高,达到88.69%;品德、兴趣爱好约占20%左右;选择学习习惯和心理健康的家长所占百分比最低中有11.31%。(如表2)

大多数家长关心的内容是学习成绩,对学习成绩以外的内容很少关心。家长对影响孩子成长的因素的关注不全面,特别是对学习成绩有着直接影响的学习习惯的关注度极低。

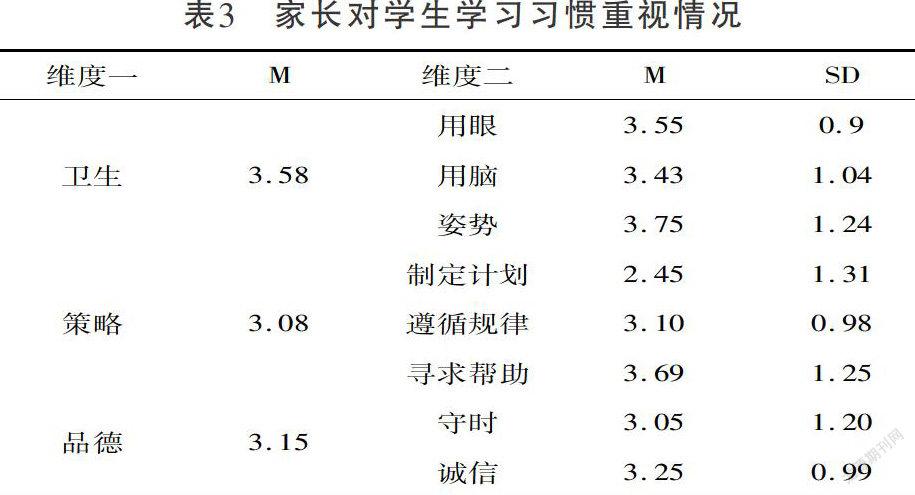

在家长对孩子学习习惯重视程度调查中发现,家长对学生学习卫生、学习策略、学习品德的重视不平衡。对学习卫生习惯最重视,平均分为3.58分;对学习品德习惯的重视力度其次,平均分为3.15分;对学习策略习惯的重视力度最小,平均分为3.08分(如表3)。因为学习卫生习惯与孩子健康相关,学习品德习惯与孩子道德品质相连,家长在关注孩子健康和道德表现时会涉及学习卫生及品德习惯,所以对这两方面的关注度高于对学习策略习惯的关注度。结合下文发现,家长对孩子学习策略习惯的了解程度得分较其他方面低,同时学生学习策略习惯得分较其他两方面低。可见小学生的学习策略习惯应该是家长、教师应该重点培养的方面。

访谈中发现,许多家长对学习策略习惯的理解不到位或不全面,也没有找到帮助孩子培养良好的学习策略习惯的方法。

在家长常用的家校合作方式调查中,提供11种目前常用的合作方式,家长根据自己的情况自由选择(可多选)。结果显示,54.76%的家长常用较为原始的方式——家长会,42.86%的家长用到电话或短信联系,而选择孩子传达、家长单独到校这两种方式的都约占10%左右,选择其他方式的极少或没有。(如表4)

家长会每学期一到两次,孩子的信息无法及时传达给家长,导致家长无法及时有效把握孩子在校表现情况;电话或短信的方式能够实现及时和时时联系,但笔者访谈了解到,家长很少会主动联系老师,除非孩子的成绩出现十分大的滑坡,这种本来可以促进家长了解孩子在校学习习惯的联系方式却没有发挥应有的作用。该校家长采用的合作方式导致其合作频率不高,合作深度不够,可能导致家长对孩子学习习惯了解不全面。

四、家校合作培养小学生学习习惯的策略

(一)提高思想认识,加强自身学习。

学生家长不懂教育理论和儿童心理,对于学习习惯的重视程度、认识程度低。绝大多数家长依然唯分数论,认为考试是孩子学习生活的全部内容。由于家长接受的是应试教育,认为这样的教育方式适用于自己的孩子,对孩子的要求仅仅限于成绩,而不知道在多元化的当今社会需要的是全面发展的人才。

(二)增加与孩子交流沟通时间,全面深入了解孩子的学习状况。

一些家长由于工作、生活压力较大,忽视了与孩子的亲子互动,没有意识到家庭教育的影响力,总是认为提供良好的生活条件就可以解决一切问题。笔者总是听到家长对孩子说“父母一天在外面累死累活,你还不好好学习”、“我这么累,就是让你好吃好穿,结果你还不认真学”、“反正学习是你自己的事,我挣钱供你读书,你读不进去,怪哪个?”。家长总是以累为借口,不插手孩子的学习,不主动与孩子进行沟通交流。不少家长沟通能力欠缺、方法不当、氛围过于紧张等,使得亲子关系越来越疏远,家长越来越不了解孩子,孩子也越来越不愿与家长交流。

家长应该以每天辅导孩子学习为契机重建亲子关系,在辅导中了解、发现孩子学习习惯的问题,每周与孩子进行交谈,通过谈话了解孩子在校学习习惯情况。

(三)加强与教师交流合作,学习培养孩子良好学习习惯的正确方法。

一些家长依然认为教育孩子是教师的事,在与教师的交流沟通上不积极,不会主动约谈老师,都是被动参加家长会或被请到学校。在家长会等情况下,家长与教师的交流没有起到应有的作用,家长几乎是被动地听,不能够大胆谈谈意见。

家长应在发现孩子在家学习习惯问题后,主动联系老师了解孩子在校情况,针对孩子问题找出家校合作解决方案。平时多与教师交流,针对孩子在那些学习习惯上的问题,向教师请教一些培养的具体方法,并且利用学到的方法再教育孩子,事后将效果、难处反馈给教师。相信长期坚持,家长也会成为学习习惯培养的“专家”。

参考文献:

[1]马忠虎.基础教育新概念——家校合作[M].北京:教育科学出版社,1999(第1版).

[2]李晓麗.小学生学习习惯的调查[D].重庆:西南大学,2008(4).

[3]刘锌.小学中低年级学生学习习惯养成的行动研究[D].北京:首都师范大学,2005(5).

[4]裴娣娜.教育研究方法导论[M].安徽:安徽教育出版社,1995(第1版).

[5]薛晓鸣.小学生低年级学习习惯研究[D].大连:辽宁师范大学,2012(5).

[6]席春玲.家校合作理论研究述评[J].当代教育论坛,2010(4).