记忆、展示与凝视

樊友猛+谢彦君

摘要:社会变革的加速、文化思潮的演进和大众需求的转向使乡村文化遗产保护与利用的协同呈现为当前迫切的问题。本文吸收文化记忆等理论,建立起乡村遗产的“文化记忆一展示一凝视”模型,认为,乡村文化记忆是文化展示的基础,乡村遗产的主题化展示为凝视确立了具体的视觉焦点,文化凝视又以获取文化记忆为旨归。继而,在城市与乡村的结构张力下,本文从主人与客人、实践与表征、历时与共时的双重维度考察了乡村遗产的主体、性质和构成。本文并以鲁西南3个典型村落为例,从记忆符号梳理、展示主题定位和凝视目标强化等方面,构建起乡村遗产保护利用的实现路径,提出乡村遗产保护与利用模型、乡村地方感培育、乡村文化记忆载体化及遗产“展示一凝视”模式等建议。

关键词: 乡村文化遗产;文化记忆:文化展示;旅游凝视

2013年末中国城镇化率达到53. 73%,较之1949年的10. 6%增长了4倍1。伴随着农村传统村落的大量消失,乡土建筑、节日、习俗等乡村文化遗产也日渐式微。村庄“悄悄地逝去,没有挽歌、没有诔文、没有祭礼,甚至没有告别和送别,有的只是在它们的废墟上新建文明的奠基、落成仪式和伴随的欢呼。”(李培林,2010)然而,在这种“欢呼”声中,也产生一些对乡村遗产的反思。如,我国近年开始了传统村落保护行动,目前共有2555个村落被列入“中国传统村落名录”;2013年末的中央城镇化工作会议提出,“要保留农村传统风貌”,“让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁”。一方面,乡村遗产的保护与利用问题日益受到重视;另一方面,“保护”与“利用”又时常演化为一组对立的矛盾(蔡梦吟,2014)。本文为此构建了乡村文化遗产的“记忆一展示一凝视”模型,结合案例研究,揭示乡村遗产的本质,并提出保护利用原则和实现路径,试图解开这一症结。

1 乡村遗产保护与利用问题的呈现

1.1社会变革的助推

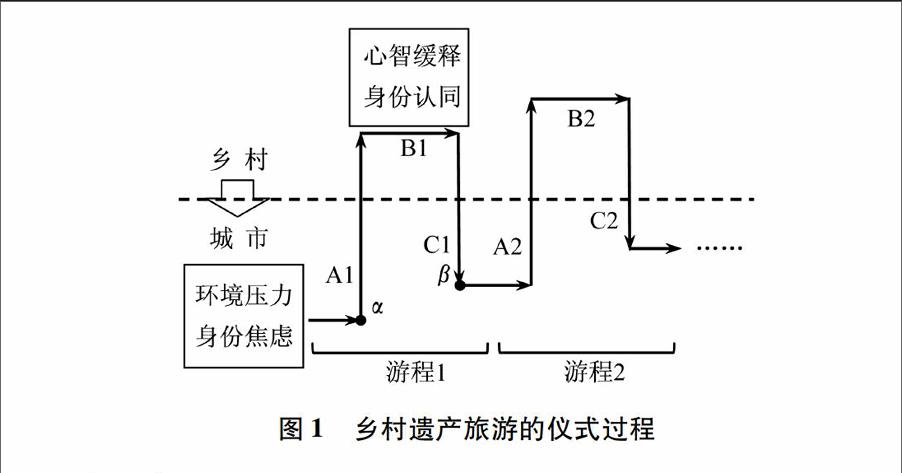

迅速推进的城市化,使农村传统的生产生活方式逐渐瓦解,在未做好充分准备的情况下,大量农民迅速获得市民身份,而与之相对应的身份认同感并没有及时形成。由于农村人口的市民化,城市和乡村表面上疏离了,在人口、物质和精神方面的联系却在加强。于是,在城乡二元对立之下,城市人产生一种“回望”情节:乡村是很多城市人集体记忆的源泉,乡村里的“他者”正是城市人“自我”的映射;机械刻板的城市生活使市民产生逃离欲望,宁静的乡村自然成为“诗意的栖居”的最佳场所。Graburn (1977)认为,人们通过旅游远离世俗生活,度过的是“一段神圣时光”,具有很强的仪式性。通过旅游,城市人由机械的日常生活进入宁静的乡村世界,通过参观传统民居、体验乡风民俗等,使自己的精神和心理状态达到一个神圣的“高点”,并借助这种神圣旅程的仪式感缓解身份焦虑,寻求社会认同。因此,对城市个体而言,旅游的出走和回归,这种表面的线性往返行为转变成了螺旋式上升的社会化过程(见图1)1。

1.2文化思潮的催发

历史上不同文化思潮的涌现冲击着人们对乡村文化的认识。19世纪下半叶,斯宾塞、泰勒等人提出文化进化论,认为,人类社会文化的发展是一个从低级到高级、从不完善到完善的“进步”过程,由此产生了不同文化类型的高下之分,尤其是将现存的具有原始部落色彩的少数民族地区、落后的乡村地区的文化形态视作当前先进地区高级文化的早期缩影(塞维斯,1991)。这样,西方世界以外的国家,尤其是广大农村地区,被贴上了“蒙昧时代”的标签,置放于文化金字塔的最底层,除了作为“文明时代”极少数人类学家的研究标本外,鲜有人问津。19世纪末20世纪初,以博厄斯为代表的文化相对主义提出完全相反的主张,它给每种文化以独立观照,承认并尊重不同的文化。“每一种文化都以原始的力量从它的土生土壤中勃兴起来,都在它的整个生活期中坚实地和那土生土壤联系着;每一种文化各有自己的观念,自己的情欲,自己的生活、愿望和感情,自己的死亡。”(斯宾格勒,1993),作为扎根于“土生土壤”的乡村文化也逐渐为人接受。随后,在全球化语境下发展出对文化多样性的高度认同,乡村不再是少数上层阶级的私人休闲领地,而成为更多的普通大众眼中的风景(Darby,2000)。由此,传统的乡村逐渐被赋予更多的遗产色彩。从少数府第豪宅到大量传统民居,从乡土建筑实体到非物质文化遗产,从孤立的文物点到整体的历史文化名村,传统乡村被全面遗产化了。

1.3大众需求的转向

旅游活动在由少数精英向普通大众扩散的过程中发生一些变化。一是旅游动机由追求宏大叙事向草根叙事转变。“许多当代文化展示已从官方的、仪式性的形式描绘转向民间。以往那些‘房前屋后的琐事现在取代了盛况与辉煌,获得了新的大众魅力。”(Dicks,2003)有人将人们从高雅艺术品转向对普通事物的迷恋的行为视为“从圣像走向怀旧”,它反映了后现代主义对精英主义的反叛(Urry,2002)。有研究表明,一般民众更倾向于那些平凡的、保存良好的乡村景色,而非特殊的旅游景观(Jones,l987)。正因如此,乡村作为典型的平民史展示场所,相对于世界遗产、国家风景名胜区等具有更大的魅力。二是旅游行为由单纯观光向深度体验发展。传统“观看—F的旅游目的地,是脱离于地方社会生活的物质实体或舞台化表演,常因为当地人的缺席造成割裂感。而旅游体验重视在旅游世界中与当下情境的深度融合(谢彦君,2011),离不开具体的场所、氛围和情境,因此需要当地人的参与。乡村包含了社会空间和社会生活两个方面,是物和人同时在场的文化空间(朴松爱,樊友猛,2012),乡村旅游具有了满足这种旅游需求的独特优势。

在这些力量的推动下,乡村的多元、活态、平民形象被凸显、构型和强化,乡村遗产的保护与利用如何协同便呈现为当下迫切的问题。

2乡村遗产的“记忆一展示一凝视”模型

2.1 文化记忆:乡村文化遗产的吸引力所在

“文化记忆”概念最早由阿斯曼等人提出,认为,文化是充满符号的世界,它赋予人类以稳定性与持续性。要求稳定化的愿望使人类对其周围的物质世界产生形式化的意志。工具、武器、器械、陶器、图画和建筑物等,都是人类将物质世界形式化的表现,这个形式化遵循着一般性规律,因此能够对每个物体进行形态学分析。同时,这种形式化意志不仅影响客体,而且影响行为自身,被形式化了的行为称之为“仪式”。仪式承载着记忆功能,在某种程度上将一种意义内容长久地稳定化(阿斯曼,2012)。简单说,文化记忆是指人类通过将客观世界和自身行为形式化并嵌入到集体意识之中,通过代际传递求得人类发展的稳定和持续。文化记忆在表现形式上包括实践(形式化了的物质世界)和象征(形式化了的仪式)两个层面。

乡村文化遗产是人类与原生态自然环境和传统农业社会长期共同作用的产物,具有明显的世代延续特征和鲜明的地域特色,在形态上包括农业生产遗产、乡土聚落遗产和非物质文化遗产等,在内涵上承载着独特的乡土文化记忆。Culture一词源自拉丁文,本身就有耕作、栽培、居住等意义,与土地、农村等密不可分,可见文化与乡村有着天然的联系。在漫长的历史进程中,人们生产、生活各方面都依赖于土地,形成以血缘、宗法为核心的传统农耕文明,讲究安土重迁、自强不息、崇德尚礼、天人协调,并经世代传承成为中国人骨子里的集体记忆。今天,工业化虽将农民和土地的固有联系打破了,这种记忆却随时可以被唤醒,使离开乡土的人产生美丽的乡愁。也正是在现代化的参照下,古老、传统、落后、废墟等乡村意象,具有了转译为现代、文明、源泉、家园的可能。

传统乡村内向的封闭性和外向的开放性,使乡村文化记忆发挥着多种功能。在内向上,它促进了身份固化。村庄里的祠堂、庙宇、节日场所等,通过祭祀、供奉、庙会等仪式赋予村子里的人以“村民性”,因为“文化记忆的客观化表达是通过一种肯定(我们是谁)或否定(这与我们正好相反)意义上的认同决断(identificatorydetermination)得到界定的”(奥斯曼,2011)。在外向上,它引发了文化重构。这是一种在传承基础上的变革能力。如奥斯曼(2011)所言,“通过其文化遗产,一个社会不仅向自己呈现,也向他人呈现。过去的哪个部分在该遗产中被突出出来,哪种价值在其身份征用(identificatory appropriation)中呈现出来,极大地向我们揭示了这个社会的构造和倾向。”当越来越多的人失掉了“村民性”而成为城市人,原来息息相关的乡村文化就变成了一种身外的“遗产”。“一个群体,首先因为担心偏离了自己的原型而记住过去,其次因为担心重复过去而记住过去”(奥斯曼,2011),正贴切说明了城市人追求乡村文化记忆的动机。

2.2文化展示:乡村文化记忆的当代再生产

在现代社会,文化是一个可以观赏的去处,场所本身已经成为了展览。通过对自身文化价值的展示,场所本身具有了可参观性而呈现为旅游目的地。文化最初在18世纪开始被展示为公共的、可以参观的空间,现代意义上的“展览”一词即在此时形成。博物馆、世界博览会等是文化展示的典型方式。文化展示的目的,经过了由最初的巩固国家政治统治到国民文化身份确认,再到促进公众进步的演变。到20世纪80年代,博物馆更加注重普通游客的体验,城市购物商场、街道和休闲娱乐中心等日益注重文化氛围的营造,艺术本身也进入都市街道和乡村,文化展示开始真正面向大众(Dicks,2003)。至此,文化从精英机构的围墙里走了出来,进入可参观的消费主义空间。

乡村遗产的展示是一种乡村文化记忆的意义再生产实践。遗产的修复,媒体的宣传,甚至可进入条件的改善,都是文化展示过程。经过这种编码,乡村遗产呈现为被展示的实体,具有了可参观性,其蕴含的文化记忆才有可能被感知和体认。它消除各种限制性因素,将传统民居、故事传说、节日习俗、民间信仰等集中于一个场域之中,通过物品、文本、声音、图像等媒介的混合表达,构建起一个综合性的乡村文化表征体系。其最终目的在于再现,即呈现可以体验的独特的乡村生活。因此,这种展示是建立在乡村遗产、风貌的本然基底之上的再加工过程。经过展示,乡村遗产由资源转化为产品。

作为一种有目的的生产实践,乡村遗产的文化展示是有选择性的主题化重塑行为,它们“把参观者引向各种特定的解释和理解,打开意义的一些特殊的门径,却不可避免地关闭了其他的门径”(Hall,1997)。这种选择性建立在“参观者”的不同身份之上,如“乡村人”和“城市人”的二元区分。这进一步凸显出文化展示的双重属性:它将乡村文化作为知识保留下来,被当地人用作教育的资源,实现对“家园”的身份认同;同时将乡村遗产作为景观保留下来,成为他者观赏体验的对象,得到“归乡”情结的满足。不难看出,文化展示的这种内向性和外向性选择正是和文化记忆的身份固化和文化重构功能相对应的。

2.3 文化凝视:对被展示遗产的体验与诠释

乡村遗产凝视是对被展示的乡村遗产进行解码,进而获取文化记忆的过程。作为对文化展示的承接,它将文化记忆由生产领域转向消费领域。就其特征而言,乡村遗产凝视是历史凝视和集体凝视的混合。一方面,“遗产”是世代传递的历史精华,“记忆”是代表过去的历史产物,对承载文化记忆的乡村遗产的凝视,必然是一种历史观照行为。另一方面,乡村是一种群体生活场所,孕育其中的文化代表一种群体生活方式,乡村遗产来源于群体,也只有在集体中才能被认识。从人们与乡村遗产的现实遭遇上看,无论是村民还是游客,其观看活动是公开的、共有的、相似的,每一个体对乡村文化记忆的获得离不开其他个体的在场和彼此关联。

依据不同的凝视主体,乡村遗产的凝视类型可分为游客凝视(tourist gaze)和当地人凝视(local gaze)。游客凝视在旅游体验中占有核心和基础地位,它关注的是愉悦,不仅指“观看”这一动作,而且是“被社会组织化和社会系统化的”(Urr,2002)观察世界的方式,它通过旅游世界与日常生活世界形成的反差来确立,是现代社会与文化实践“培训”和建构的产物(王宁,1999)。在对乡村遗产的凝视中,游客不是严格意义上“看到了”遗产实体,而是看到了代表着某些其他东西的符号,这类符号通过隐喻(metaphor)和转喻(metonymy)发生作用(Urry,2002)。依靠隐喻这种通过联想进行意义的跨类转移或跨位变换的方式,游客在云南元阳的山顶俯瞰层层的梯田能想到美丽的画卷,在江南古村里看到小桥流水可联想到柔媚少女,在黄昏烟雨中看到山脚下的农舍则会产生思乡之情。通过转喻这种用某事物代表与其有关联的更大的整体的方式,游客凝视下的村落传达了不同的意蕴:被废弃的传统民居建筑是城乡结构转型的转喻,它代表了传统乡村的没落;春节、端午等节日原汁原味的习俗仪式则是文化传统的转喻,它代表了传统村落的活力。

当地人也是乡村遗产的重要凝视者。在旅游者进入之前,乡村遗产因其日常经验性而处于当地人的视觉阈限之下。随着大众旅游时代的到来,自己熟视无睹的乡村景观被越来越多的游客顶礼膜拜,迫使他们对自身的文化遗产进行重新审视。在这种回望性凝视中,乡村遗产不仅不是落后的象征,反而成为独一无二的文化资本。加之当地人处于乡村旅游地的后台,对遗产的原真性有更好的理解和把握。这都客观上促进了其对乡村遗产的保护,对乡村文化记忆的自信,从而对日常所居的乡村形成积极的看法,并在其中重新确立自己的身份。

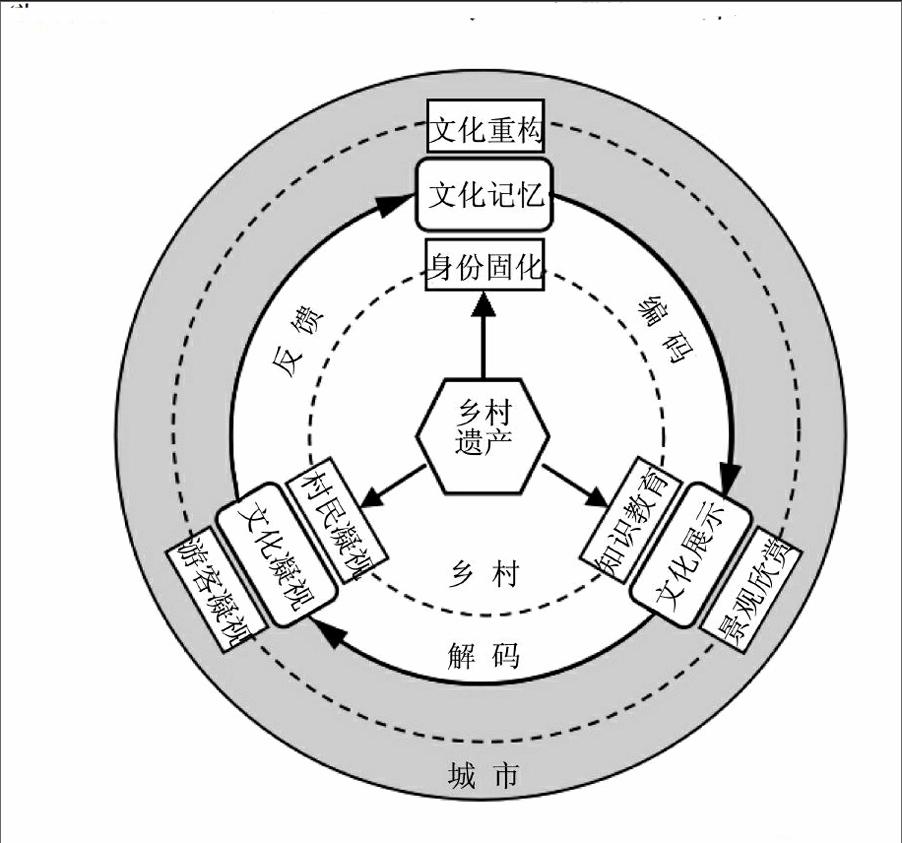

乡村文化记忆、文化展示和文化凝视三者间关系如下图(见图2)。以乡村遗产为中心,乡村文化记忆是文化展示的基础,乡村遗产的主题化展示为凝视确立了具体的视觉焦点,文化凝视又以获取文化记忆为旨归,三者间经历了编码、解码与反馈的过程。在内部白色区域代表的乡村,村民凝视下的遗产作为本地知识传统,具有身份固化功能。在灰色区域代表的城市,游客凝视下的遗产作为一种风景发挥着文化重构作用。两个虚线圆环连结表达了相应三者间的联系。

3城市与乡村张力下的遗产观照

3.1 遗产的主体:主人与客人间的连续谱系

乡村遗产的拥有者是谁?“主人一客人”的截然区分是否合理?他们对乡村遗产的诉求是否相同?对文化记忆的体验是否在同一个水平上?每一个问题看似不言自明,实际却值得深入探讨。

自从Smith《东道主与游客:旅游人类学》引入“主人一客人”(host-guest)理论,学界几乎延续了这种二分法。实际上,游客对乡村遗产虽没有法律上的所有权,却有着文化上的共享权;对于承载共同文化记忆的乡村,客人拥有同样的进人权(Darby,2000)。而且主人与客人并非绝然对立,而是彼此互为存在,呈“自我一他者”的镜像关系。如爱德华·萨义德(1999)所说:“每一种文化的发展和维护都需要一种与其相异质并且与其相竞争的另一个自我(alter ego)的存在。自我身份的建构牵涉到与自己相反的‘他者身份的建构,而且总是牵涉到对与‘我们不同的特质的不断阐释和再阐释。每一个时代和社会都重新创造自己的‘他者。”

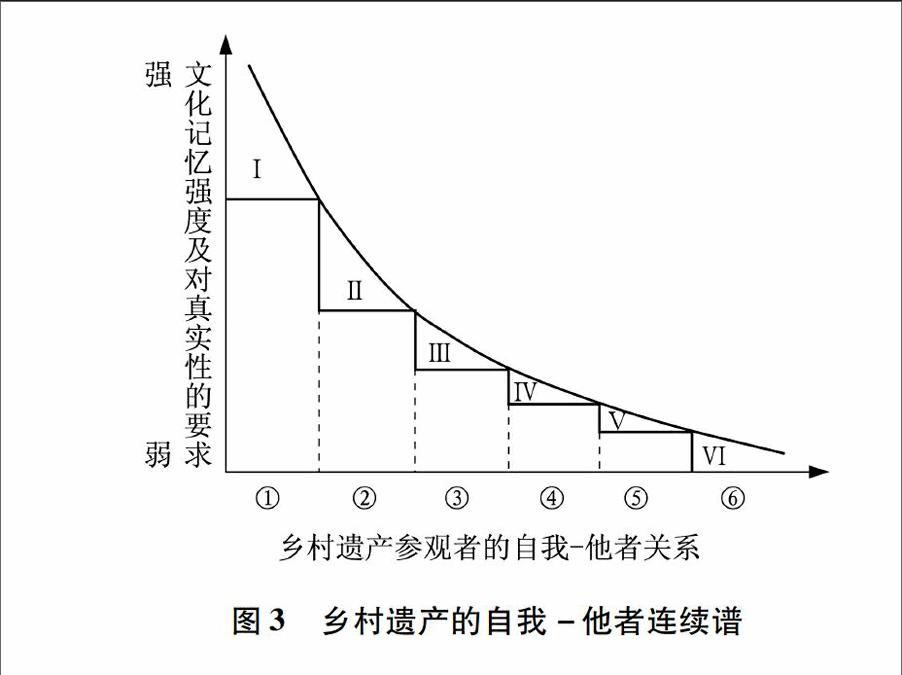

鉴于乡村与大众的复杂联系,仅区分出主人和客人这两种“自我一他者”身份是远远不够的,因为“自我身份或他者身份绝非静止的东西”(爱德华,1999)。从主人到客人存在一个连续的身份谱系(见图3),大体可区分出现居住者、成年后离开乡村者、童年时离开乡村者、父辈离开乡村者、祖先离开乡村者、乡村的完全隔离者6种典型角色。随着自我一他者身份延展,他们与乡村遗产的心理和文化距离不断拉大,拥有的乡村文化记忆的强度不断减弱,对遗产展示真实性的要求不断降低,并由个人的私人性记忆发展到公共记忆。在图3横轴最左端,遗产的参观者就是日常所居者,与遗产之间有着集体性的、持久的、紧密的联系;在最右端,参观者与遗产之间仅存在个体的、短暂的、偶然的联系。罗马数字标注的6个典型区域的意义为现居住者自我的乡村记忆(I)、成年自我的乡村记忆(Ⅱ)、童年自我的乡村记忆(Ⅲ)、父辈听闻自我的乡村记忆(Ⅳ)、祖先传说自我的乡村记忆(V)、他文化自我的乡村记忆(Ⅵ)1。

3.2遗产的构成:实践与表征的不同关注

乡村遗产是乡村实践理性的产物。相比于其他遗产类型,乡村文化遗产具有突出的活态性,它不仅是前人遗留下的东西,而且仍在发挥实用功能。在被认定为遗产之前,它已内化于当地人的生产生活。如乡土建筑仍在承担居住功能,传统习俗仍在规训当地人的行为。典型地,我国《非物质文化遗产法》规定,如果一项非物质文化遗产的传承人丧失传承能力,可取消其代表性传承人资格2。如果抽离实践理性,乡村遗产的属性将会受到挑战。一座传统建筑丧失使用功能,就可能被拆离出匾额、砖雕、瓦当等构件而送进城市里的博物馆甚至被盗卖3,转变成脱离

1法国社会学家孟德拉斯曾写到:“村庄通过它的生活满足了我们大众社会中一个极其重要的需求。在我们这个大众社会里,个人很难确定自身的个性,不再有服装、习俗、阶级和信仰的区别来使个人通过与他人的对照感受自我的存在。……在村庄和小城市里,情况却相反,因为每个人都知道他的邻居是谁,了解每个见过或认识的人的立场,人们可以具有自我,并在与其他人一起生活的同时知道他们的区别。或许正是由于这一点,那么多的城市人重新返回到村庄里,住进老家的住宅或一幢人们建筑或修复的但又每个周日都不停地修修弄弄的房屋。孩子们可在这住宅里辨识自身,寻找祖根或化为祖根。”(《农民的终结》,中国社会科学出版社,1991:307)涉及了前三类人群的乡村文化记忆。谢彦君在《以旅游城市作为客源市场的乡村旅游开发》一文中细分出回城知青乡村旅游市场(《财经问题研究》,1999(10)),这里的返城知青所获得的乡村记忆大体在童年自我和成年自我之间。了乡村文化背景的“可移动文物”;过去只会在固定日期举行的乡村节日习俗,现在为迎合游客的凝视而天天上演,就会成为“伪事件”(Boorstin,1964)。

表征则是乡村遗产的第二生命。作为通过符号意指某个事物并在此过程中产生与这一事物有关的意义的方式,表征是“生产文化的主要实践活动之一”(Hall,1997)。乡村遗产存在两个层次的表征系统。第一层,乡村遗产实体表征了乡村地方文化记忆。随着社会发展,一些文化遗产的实用功能逐渐削弱为地方文化记忆的载体,其高度的地方表征性促使当地人思考自身的文化根源,与本地的过去发生更紧密的联系,促进乡村平民历史的复活。正是在这个意义上,社会经历了从“特殊的”遗产系统走向“一般的”遗产系统,从作为历史的遗产时代走向作为纪念的遗产时代(张朝枝,保继刚,2004)。第二层,承载文化记忆的乡村遗产表征了旅游者凝视中的风景。现代的大众旅游者作为一支“符号学大军”,“追求的是异域文化的符号”(Culler,1981),这与乡村遗产的景观表征功能一拍即合。游客在与遗产互动中,可通过想象、联想重构历史地方感(sense ofhistoric places),发现新的生活意义和找回自我(Nuryanti,1996)。可见,在乡村遗产表征的社会化过程中伴随着“意义的滑动”(Hall,1997),即经由实用功能到记忆功能再到景观功能的转变。

3.3遗产的性质:历时与共时的系统考察

乡村遗产的历时性特质使当地人由缺席转成在场。乡村遗产是乡村社会发展的产物,它们在相对固定的空间中经受时间的考验,积淀出独特的乡村文化记忆,以此在先祖和后人之间建立起持续性联接。现代的村民虽然没有和自己的祖先谋面,也没参与当时文化遗产的创制,但在与这些遗产的接触中,通过共享文化记忆,获得了历史参与感和主体存在感。如同海德格尔的《存在与时间》一书所显示的,存在的意义首先要从时间的角度来理解。在这种观照下,乡村遗产就不单是前人遗留之物,也是现代人的财产。乡村遗产是彼时彼刻的,更是此时此刻的。

乡村遗产的共时性特质实现了游客凝视的空间转向。乡村遗产的共时性指产生于不同历史时期的文化遗产共同存在于当前时态和固定场所之中。列斐伏尔认为,空间“不但包容了生产出来的事物,也包纳了事物的共时态的、并存不悖的、有序或无序的相互关系”(陆扬,2008),可见空间与事物的共时性有本质的联系。因为只有聚焦到某一时间点上,乡村遗产才会由时间的产物表现为空间的存在,获得“可参观性”,而成为旅游者凝视的对象。因此,乡村遗产的共时性提供了将抽象的时间之流中的文化具象为空间中的展览的机会。

4 乡村遗产保护利用的实现路径——基于鲁西南三村的案例分析

笔者于2014年3月至4月选取鲁西南地区小坝口、独山、上九山3个传统村落进行了田野调查。通过问卷调查、现场访谈和文献法等研究方法,完成资料搜集,在此基础上进行分析,并得出结论。

4.1记忆符号抽取

小坝口村位于汶上县刘楼镇,明代始建。村庄紧邻世界文化遗产大运河的重要河段——小汶河,依河而居。明初,宋礼、白英为疏通运河,设永定斗门为第一道减水闸,河湾处设有溢水坝,一大一小,分列东西,该村因靠近小坝而得名。村内现仍留有小汶河、永定斗门以及永定斗门与蜀山湖相连的干沟,百姓俗称“三道沟”。村内留存清代徐氏先人树立的景观石,取于泰山,名为望花石猴,为镇街之宝。曾修建有文昌阁、关帝庙、圣母庙、华佗庙等,民间信仰浓郁独特,香火不断,现有相关碑记保存。村中名人刘韵珂,排行老三,家境贫寒,读书成才,官至闽浙总督,村人称其为“刘三大人”,现存刘韵珂故居为省级文物保护单位。刘韵珂退休后返乡,研习书法,人称“刘体”,声名远播,甚至高丽、琉球商人也不远万里求其墨宝。代表作《汶上小坝口重修文昌阁记》,现仍有碑刻存世。村内老少争相习帖,翰墨飘香,书法氛围浓厚,2013年成立农民书画社,多人获国家级大奖。

独山村位于梁山县水泊街道,北邻4A级景区梁山风景名胜区。明永乐年间王氏祖由山西洪洞县迁此,因居独山脚下,故命名为独山村。全村近500户2217人。传统石质四合院民居60余户,错落有致。现有三官庙,建于明隆庆三年,供奉尧、舜、禹三帝。真武庙每年腊月初八举行大型集会,远近风味特产、民间技艺云集。当地特有品种小尾寒羊,名列国家畜禽遗传资源保护目录,斗羊、斗鸡、舞狮等民俗活动丰富。该村地处水浒故地,流传许多梁山好汉的故事。1939年8月抗战史上著名的独山抗日歼灭战发生于此,全歼日寇400余人。现仍有多处日军侵华遗迹,流传许多抗日故事。2010年新建梁山抗日歼灭战纪念馆。

上九山村位于邹城市石墙镇,始建于北宋初年,元末毁于战火,明初郑、聂、满三氏由山西迁来定居,因周围有大小9个山头,故取名为九山村。近年,因水电难通、道路难行,村民陆续搬离,下山聚居,形成新的村落。为区别,山上村称为上九山村。全村共297户,1233人。该村依山而建,“枕山、水绕、面屏”,布局呈“人”字形。村民就地取材,以山石为建筑材料,至今仍完整保存古石院300余个,古石屋1200余间,并有3条建于明清时期的石街巷。有玄帝庙l座,古戏台l座,明代古井l口,民国时又打1口,井口用石板拼成八角形,“东西南北”4个字刻在相应方向,俗称“八卦井”。清后期在村南山顶建一处山寨,称为南山寨,具有防侵、防乱、防盗功能,在紧急时刻保证村民生命财产安全。郑族老林古树石碑众多。村旁一座山上,乱石遍布,人称“牧山石海”景观。至今流传玄帝祭拜仪式、梁山伯与祝英台去峄山读书途中在上九山结拜传说等。

通过类属分析,各村遗产符号主要分为四类:I为家谱、碑刻等有关村落历史的资料类;Ⅱ为与村民生产生活紧密相关的有形场所;Ⅲ为民间传说、传统技艺等村落的文化结晶;Ⅳ为表征村民精神文化生活的宗教、习俗、礼仪等。经过对其进行文化类型上的综合,小坝口村乡村遗产主要涉及书法传统、运河遗迹、民间信仰;独山村以节庆民俗、抗日遗址、水浒文化为主;上九山村则以石头民居、儒家伦理、风水文化为特色(见表1)。

4.2展示主题定位

小坝口村作为运河边上的农耕村落,加之浓郁的书画文化,体现了耕读传家的传统乡土理念。因此主题为“昼耕夜读,锄艺双修:梦回田园”——“昼耕夜读”描摹了村庄农业生产和文化生活和谐相伴的情景;“锄艺双修”,展现出村民既能“晨兴理荒秽,带月荷锄归”,又可“挥毫散林鹊,研墨惊池鱼”的风采;“梦回田园”则暗示出该村作为散落在现代社会的田园诗,让人心驰神往。

独山村位于梁山腹地,这里抗日传奇很容易让人联想到水浒好汉的忠义刚烈。主题定位为“水浒遗风,红色真情:薪火相传”——“水浒遗风”既显示了村庄与梁山、水浒的地缘亲缘关系,又凸显当地以斗羊、舞狮为代表的好勇善战的风俗;“薪火相传”,强调乡村文化记忆的传扬,这也是传统乡村获得新生的关键。

上九山老村的衰落和新村的建立展现了一幅乡村社会变迁图景。主题定位为“上下九,往前走:山村巨变”——“上下九”涵盖了两个村庄一古一今的对比;“往前走”,说明在现代化裹挟之下村庄快速发展的过程;“山村巨变”,带来强烈的古老与现代交叠的视觉冲击,一个小村落的变迁烛照了岁月沧桑、人世流变和社会发展。

4.3凝视目标强化

小坝口村开展农事参与、书画修学游。该村的农业劳动、书画研习等带有很强的身体参与性,主要面向城市青少年群体和书画爱好者,通过耕作采摘、书画临摹等旅游模仿形式,增加乡村耕读文化体验。

独山村开展民俗体验、红色教育游。通过乡村民俗活动的展演,加强当地村民与游客的社会交往和文化交流;通过亲临抗日遗址现场,人们对抗日战争会有真切的体验,人生境界也会提高,即通过红色旅游获得一种仪式感。

上九山村开展摄影采风、乡村骑行游。独特的山村风貌具有很强的视觉识别性,是最适宜观看的景观文本。通过吸引摄影采风、绘画写生的专业人士和骑行爱好者等,进行面向特殊群体的差异化经营。

5研究结论

5.1 乡村遗产与人的关系

乡村遗产因承载着城乡主体共同的文化记忆,而对当地人和游客均有体验价值。乡村遗产保护不能局限于外在形态,根本上在于乡村精神、乡村记忆的集中表达,是立足于乡村原住居民的“家园”形象的认同和强化;乡村遗产旅游作为对乡村的凝视,是在城市居民现实需求的语境下产生的,是迎合城市人“归乡”情结的实践性尝试。因此,乡村遗产表现出不同利益主体的诉求。

乡村遗产经由“文化展示一文化凝视一文化记忆”的循环与人发生关联。同时,对乡村遗产的凝视是社会历史的产物,不同的社会群体、阶层在不同的时期秉持不同的价值观和审美眼光,凝视的焦点有所不同,相应的乡村遗产的展示方式、内容、重点也会发生变化,所呈现出的文化记忆便处于不断变动之中。

5.2 乡村遗产保护与利用的统合

作为一种文化意指实践,乡村遗产的保护与利用涉及遗产的意义评估、转译、传播、消费等环节,在根本上可以协同。这源于乡村遗产的主体、构成和性质等具有的二维属性。乡村遗产的主人和客人表现为一个线性连续谱,连续谱上的每一个主体,对遗产的构成和性质有不同的关注。总体上看,靠近主人的一端,侧重于遗产的实践性和历时性,靠近客人的一端更关注遗产的表征性和共时性。因此,不同主体对遗产的不同认识,源于对遗产不同属性的侧重,而非对遗产本身的分歧。解释学哲学家伽达默尔(1999)曾说:“历史精神的本质并不在于对过去事物的修复,而是在于与现时生命的思维性沟通。”同样,对承载着“历史精神”的乡村遗产的“修复”,根本上还是为了和“现时生命”的“沟通”,是服务于当下和时代的。基于前两点结论,我们建立起乡村遗产保护与利用框架(见图4)。

5.3 乡村地方感培育和营造

乡村遗产作为乡村记忆的表征,与乡村生活空间紧密融合,是社区事件、社会关系发生的平台,在满足人们功能需要的同时,将地方的过去和现在联系在一起。由此建立起社区的共同经验,成为凝聚地方的基础(Chang,2005)。可见,乡村遗产在乡村地方感的塑造中举足轻重,它不仅有助于村民地方感的建构(吴莉萍,周尚意,2009),对城市人地方感的形成也至为重要。因为“就现代都市人而言,与自然环境的友谊已沦为一种片断的关系”(诺伯舒兹,2010),而乡村在文化和生态上的自然性为“友谊”的接续提供了可能。如Smith(2002)考察了西班牙裔美国人从乡村移居城市后的文化表现,证明其对乡村文化的依恋已交织在城市化进程中。黄向等(2006)根据地方感理论建立起游憩行为研究框架。Park(1994)的研究表明,城郊的乡村景观被城市居民作为对乡村情感依恋的寄托,对重塑自身的生活方式和生活态度具有重要作用。

营造乡村地方感,需要从村落空间、活动和事件等要素上考虑。在村落空间方面,结合所处的自然环境、建筑环境和文化环境,对村庄的选址、布局、建筑样式等全面考察,明晰遗产的文化意象。在活动和事件方面,聚焦于集市、庙会、祭祀等,注重活态文化的展现,突出乡村的宗祠、辈分、礼法等血缘、地缘和亲缘关系。除这些客体之外,根本上要注重作为主体的人的体验。因为地方感本身是人的一种情感体验过程,只有通过主体参与,客体才“不仅成为图象和表象,而且成为生命过程本身的要素”(伽达默尔,1999)。

5.4 乡村文化记忆载体化

从内部的推力上看,每个文化体系中都存在着一种“凝聚性结构”,其实现方式便是把过去的重要事件和对它们的回忆以某一形式固定和保存下来并不断使其重现以获得现实意义(奥斯曼,2011);就外部的拉力而言,就像城市已经被包装、诠释并为游客服务,乡村也进入了“符号时代”(Dicks,2003)。因此,对乡村文化记忆的载体化是必然要求。文化记忆理论认为,“文化记忆有固定点,一般并不随着时间的流逝而变化,通过文化形式(文本、仪式、纪念碑等),以及机构化的交流(背诵,实践,观察)而得到延续(奥斯曼,2011)。”载体化的关键就是找到承载乡村文化记忆的“固定点”。传统的物质遗产和非物质遗产的二分法过于综合,而且文化遗产作为能指和所指的结合,是实体和意义的一体化,不能简单割裂为物质与非物质形态。经实证研究,划分出更符合乡村实际的遗产分类(见表2)。

5.5 乡村遗产的“展示一凝视”模式

受阿斯曼对文化记忆分类的启发1,结合案例中凝视目标强化策略,得出乡村遗产的3种“展示一凝视”模式及每种模式下的典型策略。

一是“观看一文本”模式下的档案整理。文本承载了意义,文化记忆经由对文本的观看而获得。除景观实体之外,档案作为“构成当下并开启未来的记忆形式”(伽达默尔,1999),是最重要的文本。通过抢救家族宗谱,撰写村落志,以口述史的方式发掘乡村的传说故事,梳理出乡村的文化谱系。在此基础上为每个传统村落建立一座方志馆,与既有的农家书屋、文化大院一起形成乡村的三大文化场所。

二是“社交一仪式”模式下的民俗展演。仪式涉及组织、制作、导演、操练、表演、观看、评论等活动,如同“体操”(Bourdieu,1990) -样有完整的程序,其本质上是一种社会交往活动。国家对传统文化的日趋重视,考虑传统节日的放假安排等,为乡村传统仪式民俗的复兴提供了环境和机制保证,可结合现代技术,融入时代理念,创新民俗展演方式。这种展演不排除外部旅游者需求的驱动,因为“没有隔离于他者之外的民族志自我,我们在为他人表演的过程中成为了自己”(Stanley,1998)。有条件的可以建立民俗馆,结合对传统生产、生活工具的展示,营造浓郁的民俗文化氛围。

三是“模仿一身体”模式下的主客互动。身体在现代社会的地位日益凸显,因为“主体不是以思考的方式,而是以行动、以直接感受的方式与世界打交道。主体是一种在世的存在,而身体则是主体在世的表征(杨大春,2007)。”在消费主义语境下,身体的满足是在象征价值之中得到证实的,也是经由象征价值而具体实现的(萨林斯,2000),模仿作为身体参与的典型方式,其专注的正是实用价值之外的象征价值。可通过开发农事劳作、手工艺品制作以及戏曲、方言学习等项目,在模仿中实现乡村居民和游客的互动交流。

参考文献:

[1]爱德华·萨义德.东方学[M].王宇根,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1999:426.

[2]奥斯瓦尔德·斯宾格勒.西方的没落,世界历史的透视[M].齐世荣,田农,林传鼎,译.北京:商务印书馆,1993:39.

[3]蔡梦吟.申遗成功后的哈尼梯田,谁是主人[N].中国青年报,2014-2-18(9).

[4]黄向,保继刚,CeoffrevW.场所依赖:一种游憩行为现象的研究框架[J].旅游学刊,2006(9):19 -24.

[5]简·奥斯曼.集体记忆与文化身份[A]∥陶东风,译.文化研究(第11辑)[c].北京:社会科学文献出版社,2011:3 -10.

[6]伽达默尔.真理与方法[M].洪汉鼎,译.上海:上海译文出版社,1999:17,88,221.

[7]李培林.村落的终结:羊城村的故事[M].北京:商务印书馆,2010:1.

[8] 陆扬.社会空间的生产——析列斐伏尔《空间的生产》[J].甘肃社会科学,2008 (5):133 -136.

[9]诺伯舒兹.场所精神:迈向建筑现象学[M].施植明,译.武汉:华中科技大学出版社,2010:21.

[10]朴松爱,樊友猛.文化空间理论与大遗址旅游资源保护开发[J].旅游学刊,2012 (4):39-47.

[11]萨林斯.甜蜜的悲哀[M].王铭铭,胡宗泽,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2000:30-31.

[12]塞维斯.文化进化论[M].黄宝玮,温世伟,李业甫,金雪鸣,译.北京:华夏出版社,1991:53.

[13]吴莉萍,周尚意.城市化对乡村社区地方感的影响分析[J].北京社会科学,2009(2):30-35.

[14]王宁.旅游、现代性与“好恶交织”[J].社会学研究,1999(6):93-102.

[15]谢彦君.基础旅游学(第三版)[M].北京:中国旅游出版社,2011:242.

[16]扬·阿斯曼.文化记忆[A]∥阿斯特莉特·埃尔,冯亚琳.文化记忆理论读本[C].北京:北京大学出版社,2012:3-19.

[17]杨大春.语言、身体、他者——当代法国哲学的三大主题[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2007:154.

[18]张朝枝,保继刚.国外遗产旅游与遗产管理研究——综述与启示[J].旅游科学,2004(4):7-16.

[19] Boorstin D J(1971). The Image:A Cuide to"Pseuclo-Events" in America[M]. New York:Atheneum,l-15.

[20] Bourdieu P(1990). The Logic of Practice[M].Cambridge:Polity Press,25-29.

[21] Chang T C(2005).Place, memory and identity: Imagining“New Asia"[J]. Asia Pacific Viewpoint,46(3) ,247 -254.

[22] Culler J(1981).Semiotics of tourism[J]. The American Journal of Semiotics,1(1/2),127 -140.

[23] Darby W J(2000). Landscape and Identity: Geographies of Nation and Class in England[M]. Oxford:Berg,27-30,183-204.

[24] Dicks B(2003).Culture on Display: The Production of Contemporary Visitahility[M]. Berkshire: Open University Press,10,1 -15 ,32.

[25] Graburn N(1977). Tourism: The sacred journey[A]//Smith V, ed. Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism[C].Pennsylvania: Universitv of Pennsylvania Press, 17-31.

[26] Hall S(1997). Representation:Cultural Representatios ard Signifying Practices[M].London: SAGE,171.1 ,62.

[27] Jones A(1987). Green tourism[J].Tourism Management,8(4) ,354-356.

[28] Nuryanti W(1996). Heritage and postmodern tourism[J].Annals of Tourism Research,23(2), 249 -260.

[29] Park D C,Coppack P M(1994). Thf} role of rural sentiment and vernacular landscapes in contriving sense of place in the city's countryside[J].Human Geography,76(3) ,161-172.

[30]

Smith J S(2002). Rural place attachment in Hispano urban centers[J].Geographical Review, 92(3) ,432-451.

[31] Stanley N(1998). Being Ourselves for You: The Global Display of Cultures[M].London: Middlesex University Press,182.

[32] Urry J(2002).The Tourist Gaze-Leisure and Travel in Contemporary Societies[M]. London:SAGE(2nd ed) ,2,162.

Memory, Display and Gaze: A Research on the Synergy of Protection and Utilization about Rural Cultural Heritages

FAN Youmeng, XIE Yanjun

Abstract: With the acceleration of social changes, the evolutum of cultural thoughts and the turningof public demands, the synergy of protection and utilization of rural cultural heritage has become apressing problem. Ahsorbing the theory of cultural memorv, this article established the model of" cultural memory, display and gaze" about rural heritage, and thought that rural cultural memory is thebasis of cultural display. The thematization of display points out that the visual focus of cultural gazeand the purpose of cultural gaze are to obtain cultural memory. Then under urban and rural tensionstructures, the authors analyzed the body, nature, form and purpose of rural heritage from dual-dimensions of host and guest, practice and representation, diachronic and synchronic, as well asprotection and utilizatio, and put forward three principles of protection and utilization of rural heritagenamely: shaping a new type view of value about rural heritage, creating the sense of place of country,and reinforcing carriers of rural cultural memories. They chose three villages in southwest ShandongProvince as a case study, and indicated that realization paths of rural heritage protection and utilizationby combining symbols of memory, posituming themes of display and strengthening targets of gaze.

Key words:

rural cultural heritage; cultural memory; cultural display; tourist gaze

旅游科学2015年1期