“大江大海”的文人记忆

李昕

近些年,出版界流行话题书。

一本书的内容,如果成了文化界的话题,就有可能畅销了。

2009年以后,在海峡另一侧的台湾岛上,人们在热议“大江大海”的话题。这自然是与1949年那场国共决战有关。六十年了,人们在回忆,在感慨,在反思,这一切,都是由几本书的出版引发的。

有关这个话题,齐邦媛创作了《巨流河》,王鼎钧写出了《关山夺路》和《文学江湖》,龙应台有《大江大海一九四九》,李敖又出版了《大江大海骗了你》,公开与龙应台论战。

作为编辑的我,自然会及时关注到上述几本新书。在我看来,书中讨论的,原本就是两岸的共同话题,只是由于观照历史的角度不同,不同作者所呈现的“大江大海”面目各异。无论如何,这些记述,连同大陆作者在此时出版的大批纪念共和国建立60周年的作品一起,共同作为20世纪一段重要历史的回顾,其实是相辅相成,互补互足的。因而我极愿把它们介绍给大陆读者,使人们尽可能充分地了解历史的不同面相。

然而,有时事随人愿,有时遗憾多多。

一

我首先接触到的是齐邦媛的《巨流河》。

2009年冬日的一天,编辑冯金红拿来一本厚厚的台湾版精装书给我,说是王德威推荐给三联书店的,希望出中国大陆版。

王德威是三联的老作者,哈佛大学教授,著名的中国文学批评家。我的直觉是,由他来推荐,此书定不简单。冯金红告诉我,此书作者齐邦媛是王德威的老师。

这本书是台湾天下文化出版社出版的。暗红色的封面,以一幅城市遭到轰炸的照片作为背景,左上角印着三个巨大的白字:巨流河。

书的封面给人以强烈的冲击力,我当时就敏感到它是一部具有厚重历史感的书。周末,我捧起它便不能释手,被它讲述的故事深深吸引。

这是一个大时代的真实写照,作者以自己一家两代人的人生经历为线索,以女性特有的敏感和细腻,勾勒出纵贯百年、横跨两岸的历史图景。作者的文笔温婉深沉,含蓄内敛,写人叙事,情貌毕肖。王德威在书末的评论里,称这本书“如此忧伤,如此愉悦,如此独特”,它发出了一种“洁净”的声音,“一个跨越历史,从千年之泪里淬炼出来的清明而有情的声音。”

这真是一部非常典雅的文学作品,但作者自己似乎并没有把它当作文学来看待,她有感于六十年来,“殉国者的鲜血,流亡者的热泪,渐渐将全被遗忘与淹没了”,于是决心要为“生身的故乡和为它奋战的人写一篇血泪记录”。

作者的家国情怀,作品的微言大义,使这部回忆录当之无愧地成为了一部个人角度的20世纪实录。它是感性的,充满着感情,但更是理性的,倾注着深邃的思考。对于我们,它提供了一个新的视角,打开了反思历史的另一扇门。

这样的好书当然要出版。三联书店很快便与作者签订协议,向大陆读者介绍这本书。

我们请美术编辑蔡立国重新设计了封面。采用藏蓝底色,以一条乳白色的河流蜿蜒曲折地贯通其间,把封面和封底截成上下两半。以此隐喻作者的感叹:“渡不过的巨流河。”

首印两万册。我们有信心,它定会受到读者欢迎。

果然,出版幾个月后,《巨流河》分别获得深圳读书月和新浪网举办的2010年度“十大好书”评奖的第一名。

我和责任编辑刘蓉林代表三联去参加新浪网的颁奖,当时很有几分激动。想起这本书的出版发行,因为作者远在台北,来往不便,我们连新书发布会都没有开过,几乎是没有做过一点宣传,但是它居然脱颖而出,而且众望所归,名列获奖作品榜首,真是令人喜出望外的事。因而发表获奖感言时,我讲了一通“酒香不怕巷子深”,“是金子总会闪光”之类的漂亮话,说得同行们难免有些嫉妒和眼红。

然而因为获奖,这本书真的成了畅销书,此后一印再印,连印数版,销量接近二十万册。

《巨流河》台湾版封面

不久,齐邦媛又寄来了一本新书,即台湾“中研院”访谈整理的《齐世英口述自传》,征询三联的出版意向。齐世英字铁生,人称“铁老”,是齐邦媛之父。他的故事,在《巨流河》中浓墨重彩,给人印象颇深。从某种意义上说,这本口述自传,也是一个“大江大海”的主题,可以视为《巨流河》的姐妹篇。

在我心目中,齐世英是值得大写的人物。这个怀抱理想、刚正不阿、铮铮铁骨的东北汉子,早年留学日本和德国,因不满军阀混战,参与郭松龄反对张作霖的军事行动,兵败险遭劫难,后转投国民党,成为该党“辽字第一号党证”持有者,主持东北党务。抗战期间他奔波操劳,救难济民,铁肩担道义;赴台后,他作为“大佬”级别的人物,与国民党专制政治分道扬镳,由于坚持民主理念,先是被蒋介石一怒之下开除国民党籍,继而又与雷震等共同谋划筹组“中国民主党”。直到晚年,他一直是对台湾民主化运动影响甚大的人物。这个人,他从“大江”到“大海”的经历,代表了一代正直知识分子追求真理的心路历程。

然而,这本自传的出版却让我很费踌躇。原因是它的内容不完整,作者本人的口述截止到1949年。可能是他对自己后来的经历故意隐讳所致。齐邦媛曾说,她父亲是那种“君子绝交,不出恶言”的人,蒋介石开除他的国民党籍,他仍然称蒋为“蒋先生”,批评蒋的政策,从来对事不对人。基于这种温柔敦厚的个性,他对自己赴台以后的遭遇、内心的苦闷缄口不言。这当然是一大缺憾,因为在我看来,他在台湾的四十年抗争,才是他一生最为辉煌之处,他的人格力量,他的精神境界,集中体现在这里。

尽管齐邦媛已经意识到上述的缺陷需要弥补,她给这本口述自传增加了六篇附录,收录了康宁祥、梁肃戎等关于齐世英参与台湾民主化运动的一些片段回忆。然而增补文章大多语焉不详,不仅缺乏对于历史事件的完整描述和记录,而且尤其缺乏当事人自己对于这些事件的所感所思。

有关台湾“解严”之前的一段历史,我过去一向比较留意,曾读过不少这方面的书。从胡适、殷海光、雷震,到柏杨、李敖的著作都有所涉猎,对《自由中国》案和“美丽岛”事件的史料,也都有所关注,因而我对齐世英也早有一些了解。我知道此人晚年内心有诸多痛苦,颇多醒悟,他对国民党其实有着深刻的反思,比如,他曾经对李敖说,“国民党革军阀的命,革了这么多年,其实国民党还不如军阀”。

但作为自传,未能把这些充分反映,实在可惜。这便是我最终放弃此书出版的理由。

但是很快,另一家出版社把它收入一套口述史丛书出版。

当然,今天想来,或许是我过分追求完美而求全责备了。其实即使截止到1949年,这本书的史料价值仍然不能低估。

例如,书中有这样的记载:“九一八”事变后,张学良和齐世英分别掌管东北的军队和党务。有一次张诚心邀齐面谈,如果他们能通过这次会晤尽释前嫌,联手合作,那么日后东北的局面或许是另一番景象。但是,由于齐咄咄逼人,他们的会晤,变成一场唇枪舌剑的交锋,张感觉被“齐某人教训了一顿”,最终弄得不欢而散。以致此后多年双方误解多多,矛盾重重。据齐邦媛后来观察,其父晚年对自己这一天面对张学良的做法似有懊悔,曾发感叹:“假如当初合作,东北会怎样,中国会怎样?”这样的史料颇为珍贵,令人引发一种联想:偶然性的事件或许会改变历史的走向。我们整理出版口述史,最为珍视的不就是这样的历史细节吗?

可是我的一念之差,导致与一本好书失之交臂,遗憾。

《巨流河》三联版封面

二

将“大江大海”的话题升温的是龙应台。

《巨流河》出版两个月后,龙应台出版了她的《大江大海一九四九》。这本书在台湾文化界再次刮起了一场“龙旋风”。一时街谈巷议,万众关注。

龙应台的笔,被称之为华人世界里“最犀利的一枝笔”,能勾画,能摹写,能辨析,能考证,更重要的,是能煽情。她这本书,充分发挥了这枝笔的神奇功效,她把写作新闻纪实、文艺散文和历史传记的几种文笔融为一炉,以广阔的视野呈现了1949年那场两百万人的大迁徙,—— 一场从“大江”到“大海”的转移,以及由此而导致的人物命运的改变。

龙应台和齐邦媛不同,她不是那个历史变局的亲历者和见证人,她自己的故事,没有什么可以直接回忆和记录,她依靠的是采访、考察、现场访谈、搜集史料,为此她踏破铁鞋,费时多年。当然,广博的资料掌握也使她超越了个人经历的局限,可以把大时代下形形色色小人物的故事串接在一起,写作纵横捭阖,运笔自如。以此为基础,龙应台抱定普世价值的原则,试图站在道德的制高点上,展现国共争锋之中普通人的命运,反思这场战争对人性的践踏、污辱和伤害。这种视角也使她的作品读来格外动人心魄。

这本书出版后不久,时任香港中文大学教授的龙应台来北京会友。当时,她正与三联书店合作,出版她的《目送》、《亲爱的安德烈》、《孩子你慢慢来》这“人生三书”。由于图书销售火爆,双方对合作均表满意,于是三联的几个领导一起,请她在娃哈哈大酒楼吃饭,探讨进一步拓展合作的可能。

王鼎钧回忆录中的两种

席间,我们说到希望重新出版她那本二十年前风行一时的《野火集》,她慨然相允。又说到1990年代她在三联出版过的《人在欧洲》仍可重印,她也微笑点头。我还提到她在香港天地图书公司出版过的一系列散文集,可以考虑重组重编,她说这些都可以从长计议。

随后,龙应台从包里掏出一摞《大江大海一九四九》,签名赠给我们每人一本。她问我们,为什么没有谈到要出版这本书?

其实这本书我早就拜读过了。它在正式出书以前,全书内容在杂志上刊载时,便有台湾朋友寄给我先睹为快。

我注意到,龙应台在作品中明确表示,她要以此书“向失败者致敬”。失败者为谁?含义不言自明。过去,我一直认为她是无党无派,仅仅是基于平民立场的、代表草根利益的作家,但此书似乎并非如此。尽管,她谴责的国共双方为了争夺政权,发动血雨腥风的战争,使我们的国家满目疮痍,使我们的人们蒙受苦难,似乎,她选择的是人道主义的立场。不过,你可以从书中看到,她的全部同情都在国民党(失败者)一方。这或许就是在道义上同情弱者的铁律在发生作用?然而,是非终究是需要明辨的。

出于同情,龙应台在自觉地为失败者辩护。最典型的一个例子,是她写东北解放战争中,林彪大军包围长春一役。长达六个月的围困,致使城中大量平民被饿死是事实,但是龙应台把责任完全归于中共一方,认为是中共方面不放饥民走出城外的包围圈所致,此观点无疑偏激。其实,我以为她在采访中只需要多提一个问题,为什么饿死的多是平民百姓,而极少有军人?只要她了解到老百姓的粮食都被国民党军队搜刮抢夺一空,她看待这一事件便會客观得多。

当然,出于学术上的宽容立场,我愿意把龙应台有关“大江大海”的见解作为一家之言。但是根据目前中国大陆出版管理的规定,这种政治导向的作品难以安排出版。

当天饭局上,面对龙应台的问题,我不便细加解释,只是含糊地说了一句:“不知你是否了解,你用这本书向失败者致敬,而大陆更加需要向胜利者致敬的书。”

她看了看我,若有所思,但没有说话。我知道她心里纠结,一言难尽。但最后她终于问道:“你们是不是可以尝试出版?也许我该给这本书加一个副标题:你所不知道的台湾?”

我们告诉她,不仅在三联,而且在内地所有出版社,这本书都无法安排。此非不为也,实乃不能也。

那天,龙应台显然十分扫兴。或许,从此她便打下了一个心结。虽然她在答记者问时说,写作“大江大海”,她定位的目标读者是港台读者。但我深信她知道,一本只在港台一隅销售的书,是受了多大的局限!

我觉得,可能就是由于此书未能出版令她失望,很快,她和三联的合作也便结束了。

︽大江大海骗了你︾封面

尽管,三联帮助她创造了“人生三书”和《野火集》的销售奇迹,仅《目送》就售卖了170万册。这样的业绩,是龙应台此前与其他出版社合作时从未有过的。

尽管,三联出版她的作品,其编辑、设计、印刷、装订等各方面的质量都无可挑剔,在作者服务、稿费结算支付等问题上,也无可指摘。

尽管,三联与她签订的合约中写明,合约到期后,三联方面有优先续约权。

尽管,我从合约到期前一年开始就和她讨论“人生三书”等作品的续约问题,曾写过五封信函,并附“龙应台作品系列”出版策划书,对她作品的整合、改造、升级出版提出了多项建议和承诺。

尽管,我一再写信和打电话表示,为了讨论续约问题,我愿意专程到台湾与她洽谈。甚至2013年12月,我以一周时间在台北等候与她面晤。

可以无愧地说,我们显示了最大的善意和诚意。

但是,龙应台没有做任何回应和解释,就单方面决定和三联拜拜。那种决绝,那种反常,那种不近情理,令人诧异,百思不得其解。

我猜想,她或许会以出版“大江大海”作为新合作的基本条件。但是,后来承接她作品的那间出版社,不过是原样复制出版了三联已经出版过的几本书,至今也没有见到他们多出任何一本。

我一直相信,没有人可以比三联给予她的更多。

三

关于“大江大海”的话题,还有一套不可忽视的书,就是《王鼎钧回忆录四部曲》。

对于人称“鼎公”的王鼎钧,我开始关注甚早。大约是在1990年,我在人民文学出版社负责港台文学出版时,就已经读过他的《人生三书》和《作文七巧》等,极其仰慕他的文学功力。当时曾与他联络版权,但因他不幸跌伤腰腿住院,未能达成合作。后来我赴香港工作,多方找寻他的作品,几乎收藏了他的全套散文,一共十八种之多。那中间,已包括他回忆录中的前两册,即《昨天的云》和《怒目少年》。

但是我仍旧孤陋寡闻,竟不知他的回忆录四部曲在2009年已出齐,更不知大陆出版界已就引进版权展开竞争。2012年春,编辑饶淑荣告诉我这一消息,我们才忙不迭地从台湾找来《关山夺路》和《文学江湖》这两部书。

我格外重视这套书,不仅是因为著名历史学家高华推荐。它给我带来思想震撼和情感上的冲击力,的确令我难忘。

我难以想象,鼎公是怎样驾驭这部堪称20世纪百年史的博大题材的。他是那样从容不迫,那样有条不紊,那样平心静气,那样娓娓道来;作品没有煽情,不见呐喊,并非血类控诉,更不是宣泄积怨,但它却以史诗般的气势和深入灵魂的笔触,唤醒了人们跨越时代的集体经验。

这部回忆录,看似波澜不起的湖海,地下却岩浆涌动。它其实是鼎公的泣血之作。作者把自己一辈子的大寒大热,大破大立,大甘大苦,大喜大悲浓缩在这里,借此写尽人间沧桑,写出20世纪中国人的因果纠结,生死流转。鼎公说,他绝不是仅仅为自己立传:“我没有那么重要,我是想借自己的受想行识反映一代众生的存在。”为此,他必须超越自己,也必须超越诸多意识形态观念的羁绊。所以这套书他写得辛苦,也写得很有耐心,前后共用了十七年。光是为了叙述“大江大海”这个话题,他就花了十三年时间酝酿和准备。除了整理资料和思考之外,他更多的是在修炼自己的性情。直到他认为自己具有了一种超然物外的驾驭能力,可以将痛苦转化成愉快的表达的时候,当他知道自己可以保持冷静客观地记述纠缠不清的国共恩怨的时候,他才动笔写作《关山夺路》和《文学江湖》。正是因此,高华才会说这部回忆录是“作者对国家命运、历史教训的独立思考,是一份極具历史和人文价值的个人总结”。

这样的著作,对于三联来说,简直是可遇不可求的。我们当即决定加入版权竞争。但是我们出手稍慢,鼎公的案头上,此时已放着其他出版社寄来的合约。于是我几次致函鼎公,极表三联诚意。我告诉老人家,三联要隆重推出的不仅仅是一套回忆录,而且是一位长期被中国文坛忽略的文学大家。我们将以“挖隐士”的方式,向广大读者推荐一套十六种的《王鼎钧作品系列》。

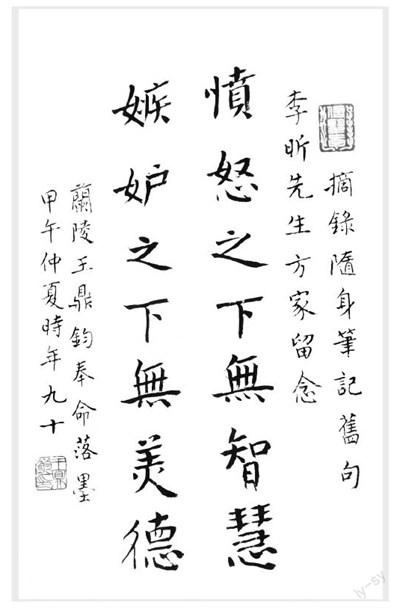

鼎公所赠书法作品

同时,我承诺,尽最大努力保持作品原貌不变。

鼎公最终被我们说服。双方很快签订了协议。

编辑出版过程中,我们兑现承诺,本着尊重作者的原则,对文稿做技术处理时,能不动就不动,能小动就不大动。鼎公后来对此表示满意,曾撰文称赞我们的编辑“不是刀斧手,而是化学家”。

首印还是两万套。我们信心满满,像《巨流河》出版时一样,我们相信“桃李不言,下自成蹊”的道理。

然而首轮发货不好,只占30%。发行部主任和我一说,我当时惊出一身冷汗。王鼎钧作品系列十六本,这才刚刚开始呀。

必须设法挽回局面。当晚,我回家,模仿当年柳苏推荐董桥作品的口气,写了一文,题为《你一定要读王鼎钧》,发在我的新浪博客上。

今天看来,此文不过是急就章,算不得像样的评论文字。文中不过是采用借势宣传之法,把龙应台、齐邦媛、董桥等著名散文家拿来和鼎公做一对比。在承认各人都是散文高手、自成风格、各有千秋的前提下,我强调:

“鼎公的作品,则以格局和气象见长。喜欢散文的读者,若想领略举重若轻的大家气象和行云流水的大家风范,我想对他们说:‘你一定要读王鼎钧。”

就是这样一篇广告型的文字,经多方转载,却也影响颇大,使订货数字随之上升。连鼎公在美国也看到了,还来函致谢,真让我惭愧。

其实,此文所谈论的,较多是鼎公的文风。事后我反复思索,以为鼎公回忆录备受推崇,其原因恐不仅在于作者文风的独树一帜,而且更在于作者的思想境界的超凡脱俗。

这种境界,是齐邦媛和龙应台都没有的。

王德威说,齐邦媛写《巨流河》“如此忧伤”,说得不错。对齐邦媛来说,可谓“六十年来家国,三千里地山河”。她有太多的感慨,太多的幽怨,只是“欲说还休,却道天凉好个秋”。

龙应台写《大江大海一九四九》,背负了两代人的流徙之苦,家国之痛,身份认同之难。可谓“江南江北旧家乡,六十年来梦一场”。而她在这里,正是“如将亡国恨,说与路人知”。

相比之下,王鼎钧要超脱得多,他看到的是“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄”,而他对此已然大彻大悟,以“古今多少事,都付笑谈中”的心态面对。

所以,当齐邦媛如泣如诉、龙应台满怀孤愤地从事文学写作之时,王鼎钧却操起了一枝冷峻清醒的史笔。在这里,他是作家,更是史家。他注重客观记录,而将主观的自我隐藏在史料背后。他表示,“我的兴趣是叙述事实,由读者自己产生意见。如果读者们见仁见智,如果读者们横看成岭,侧看成峰,我也很高兴。”他的写法,显然使他的回忆录历史认识价值更高。

席慕蓉曾说:“王鼎钧的回忆录真的是空间无限广大的博物馆。每一件展品都是见证,也都是解答,恍如历历晴川,经得起无数读者的一再回首。”

我想,正是因此,《王鼎钧回忆录四部曲》才能在2013年的“国家记忆·致敬历史纪录者”的评奖中,获得唯一的“年度历史图书奖”。

四

因为龙应台不是史家,她的作品以讲史的面貌出现,出版后惹来争议是不奇怪的。有人不认同她作品的思想倾向,有人质疑她采用的史料。2011年初,李敖的一本《大江大海骗了你》更是把争议推向高潮。

这部书有一个副题:《李敖秘密谈话录》,全书采用对话体。看起来像是接受采访,其实不过是作者自问自答、自说自话。李敖说,他花了四个月的工夫,来回应龙应台,起因竟然是龙应台以“大江大海”为书名。

归根结底,是两人对国民党兵败如山倒的看法不同。在龙应台看来,这是一场悲剧,因而她以“大江大海”形容之,很有些悲壮意味;而在李敖看来,这不过是一场丑剧闹剧,只能以“残山剩水”作说明。

李敖批评说,这部作品的“主轴就是‘逃亡有理,祸国无罪,不但有理无罪,还要我们向‘失败者致敬呢。”

他对龙应台的质疑,主要在三个方面:首先他认为龙只看现象,不看本质,只讲事件,不问原因;其次,他说龙搜集史料不全面不完整,只知其一不知其二,且筛选史料为我所用;再者,他说龙在国共之间,貌似公正,各打五十大板,其实对中共是严打猛击,对国民党却是高高举起,轻轻放下。护短之心,显而易见。

李敖毕竟是史家,龙应台讲史,是正撞在他的枪口上,所以他极其雄辩,指出作品的漏洞,以大量“龙应台不知道”的史料佐证之。典型的例子还是长春围城。

龙应台把长春围城饿死饥民和南京大屠杀相提并论。她的作品这样描写:

“一百多公里的封锁线,每五十米就有一个卫士拿枪守着,不让难民出城。被国军放出城的大批难民啊,卡在国军守城线和解放军的围城线之间的腰带地段上,进退不得。尸体横七竖八地倒在野地里,一望过去好几千具。”

龙应台认为,共产党就是这样“兵不血刃”解放长春的。这就是“一将功成万骨枯”的证明。

李敖引述《长春文史资料》记载,说明难民的出现,是由于国民党军队“杀民养军”和“逐民出城”的政策所致。郑洞国曾回忆,当时蒋介石有命令,要军队将城内粮食“完全收归公有”。于是颁布了《战时长春粮食管制办法》,其中规定市民只准自留三个月的口粮,其余粮食就要按议价卖给市政府“以供軍需”。若有抗拒不交或藏匿不售者,一经查获,一律军法从事。须知,长春围城半年之久,只留三个月的口粮能不饿死人吗?

至于难民被国民党驱逐出城后的情况,李敖引述中共方面当事人萧劲光的回忆,讲他们如何设立“难民处理委员会”,如何成立数十个难民收容所,救助和疏散难民,总共发放了4000吨救济粮、600亿元救济金和500斤食盐。

最后,李敖的结论是,蒋介石的困守孤城的战略错误和“杀民养军”的政策错误导致了大量难民死亡的悲剧。龙应台没有看到现象背后的原因。

很显然,作为一种历史讲述,龙应台的“大江大海”是有缺陷的,常常从个别现象出发讨论问题,推及一般的结论,这便难免以偏概全。在这个意义上,李敖的批评大多言之成理。然而,正像我上面所说,龙应台的“大江大海”不是历史,而是文学。她讲述的是历史中的一个个具体个案,不脱离感性,不舍弃细节,也不追求理性的评价。她是作家,未曾想写一部“国军南渡史”。她所专注的,只是呈现历史上曾经存在的一些牵动人们情感、震撼人们心灵的小人物故事。就此来说,她的作品其实有很多长处,但都被李敖忽略了。

我和李敖可以说是老朋友。1989年我在人民文学出版社主持港台文学的出版,第一个与我合作的台湾作家就是李敖。我接连安排出版了《独白下的传统》、《李敖自传与回忆》、《北京法源寺》等七八种作品,曾引起一时轰动。中国大陆的读者了解李敖,就是从这几本书开始的。后来我到香港三联工作,又出版过他的几本书。我和他一直保持联系,二十多年没有间断。他的新作我总能及时读到。

当然,我也在第一时间拿到了他的《大江大海骗了你》,曾考虑是否在大陆出版此书,但是斟酌之后,这本书像龙应台的《大江大海一九四九》一样,被我放在一边。

2013年12月,我到台北参加书展,顺便拜访李敖。因为当时我们正在恢复设立三联生活书店的品牌,需要策划一批选题,我便考虑出版一个系列的李敖作品,其中有他的几本代表作,也包括他的新作,如写辛亥革命人物的小说《第73烈士》等。

在他的书房里,我将建议出版的作品系列目录拿给李敖过目。他从书架上拿出一本《大江大海骗了你》,问我,你为什么不出这本书?

我没有多想,随口说,三联和龙应台的合作很好,你这本书痛批龙应台,我担心伤害龙应台的感情。

在李敖的书房里

当天我们与李敖的话题很多,此事没有多谈,就被岔开了。两天以后,我再次造访李敖。一见面,李敖开门见山对我说:“你那天讲话,说是怕傷害龙应台的感情,结果伤害了我的感情。想起这件事,我一直很难过。”

他拉我坐在沙发上,很动情地说,“你知道不知道,是我在帮助你们说出事实呀。龙应台胡说共产党在长春围城时不给老百姓粮食,导致饥民大批饿死,其实是国民党关闭城门不让百姓出城,眼见老百姓饿得不行了,才赶他们出城,结果共产党也救不了他们,给他们豆饼吃,有的还没吃就饿死了,有的一吃就撑死了。”

他又问,“我的书澄清事实,怎么不能出?”

我自知失言,连忙解释,主要不是为了照顾龙应台的情面,而是因为龙应台的书在大陆也没有出版。我说:“你批龙应台要有靶子。她的‘大江大海至今没有内地版,你批‘大江大海不是成了无的放矢?”

李敖真是机敏有才,他马上反问:“你认识杜林吗?你读过杜林的书吗?那你们为什么要出版恩格斯的《反杜林论》?”弄得我一时语塞。

当然,我无法对他解释,他的书毕竟没有《反杜林论》那样重要。而且,在我看来,李敖对于龙应台的反驳,简直像是一场审判。龙应台即使作为被告出现,也是不应缺席的。如果从纯粹的学术角度,那么两人的观点属于百家争鸣的范围。出版社作为公共平台,应该平等对待每一位作者,给予作者以相同的待遇和机会。

正是因此,我期望有那么一天,龙应台和李敖关于“大江大海”的叙述和议论能够同时和中国大陆读者见面。

责任编辑 楚 风