夏氏兄弟的书信

王洞

志清晚年的愿望是发表张爱玲给他的信件及他与长兄济安的通信。二○○九年二月五日深夜,志清喝了一碗奶油鸡汤,鸡汤从鼻子里流出,我就陪他去附近的协和医院急诊室。从我家到医院,只需过一条马路,所以我们是走去的,以为很快即可回家。等到清晨七点,志清口干肚饿,叫我回家给他拿热水和香蕉。不料等我回到医院,他床前围了一群医生,正在手忙脚乱地把一个很大的管子往他嘴里塞,让他用机器呼吸。原来护士给他吃了酸奶,掉进了肺里,即刻不能呼吸。这管子上头有一个大球,放在嘴里很痛苦,放久了可使病人失声,后来就在他脖子上开了一个小口,插上通气管,志清即不能说话。有一阵病危,他向我交代后事,用笔写下保存张爱玲及哥哥信件的地方,希望庄信正来替他完成心愿。信正是济安的高足,也是张爱玲最信赖的朋友,自是最合适的人选。志清经过六个月的奋斗,居然取下了通气管,能吃能喝地回到家里,可是不良于行,精力大不如前,《张爱玲给我的信件》只得在他监督下由我完成,于二○一二年在台湾联合文学出版。二○一三年志清进出医院频繁,他每日念叨着要整理哥哥的信,我去医院、疗养院看他,陪他吃饭,替他刷牙,不等我离开,他已经睡着了,没有机会让他读信。不幸在二○一三年十二月二十九日傍晚,志清在睡梦中安详地走了,出版志清与济安的通信之重任就落在我的肩上。

济安早在一九六五年二月二十三日因脑溢血病逝于柏克莱(Berkeley),志清带回济安所有的遗物,包括他们的通信、邮简及明信片。济安自一九四七年十月四日起给他的信有三百五十二封,珍藏在一个绿色的铁盒子里,放在他书桌底下,预备随时翻阅。他给济安的信则分散在四个长方形纸制的文件盒子里,放在我们的储藏室,也有二百六十封,共有六百一十二封。如要全部发表,需输入计算机,外加注释,是一件耗费时日的大工程,如选一部分发表将失去连贯性。我选择了前者,若要信正把宝贵的时间花在打字上,实在难以启齿。我没有找信正,预备自己做,七月间买了一台苹果计算机,想利用它的听写功能把信念进去。没想到这苹果智慧不足,听不懂我的普通话,也不能理解信文的遣词用语。我只好改用键盘操作,先把信文输入,再加上“按语”,如此费时两周,才做完十封信,按这样的进度,估计得花上五年的工夫,才能做完这些信件,太慢了。我就请王德威教授给我介绍一位可靠的学生打字,把信文输入计算机。德威盛赞苏州大学文学院的水平,推荐由季进教授领导,参与信件的编纂。

二○○四年季教授曾访问过志清,事后写了一篇名《对优美作品的发现与批评—夏志清访谈录》登在《当代作家评论》杂志上。志清看了很喜欢,对这位来自家乡的年轻学者备加赞许。德威将这篇专访收录于《中国现代小说的史与学》(台湾联经出版2010)。志清大去后,季教授也应《明报》邀约,写了一篇《高山仰止 景行行止—怀念夏志清先生》的悼文,对志清的著述有独到的见解。二○○八年季教授曾请德威和我到苏州、镇江、无锡游玩,共处三日,我和季进也变得很熟了。我写信给季进,请他帮忙,他一口答应,承担起编注的重任。

德威计划在二○一五年四月为志清在台湾“中研院”举办一个学术研讨会,希望在会前先出版一部分书信,我就选了前一百二十一封信,由志清乘船离沪来美至济安离港赴台。在这段时间,国共内战,蒋介石领导的国民政府退守台湾,毛泽东成立了人民政府。多数知识分子及人民向往共产政权,济安却坚决反共,毅然离开北平飞上海,乘船至广州,落脚香港。济安在信里,时常报导政局战况,对留在上海的父母的生活备加关注,时常想念滞留在北大的同事。济安非常喜欢香港,但人地生疏,言语不通,阮囊羞涩,也常常向志清诉苦,对在港的亲朋好友之困境及所谓来自上海的“白华”,时有详尽的描述。

济安从小有理想,有抱负,广交游,有外交长才。志清却是一个随遇而安,只知读书的好学生,他除了同班同学外,没有朋友。譬如宋奇先生(即宋琪,1919-1996)即济安在光华大学的同学。宋奇来访,总是看见志清安静地读书,偶遇济安外出,即同志清聊天。抗战末期,济安去了内地后,宋奇仍常来看志清,谈论文学,借书给志清。志清在上海初会钱锺书也是在宋奇家里。他写《中国现代小说史》时,宋奇寄给他许多书,特别推荐张爱玲与钱锺书,对《小说史》的形成,有很大的贡献。宋奇是中国戏剧先驱宋春舫的哲嗣,家道殷实,相形之下,夏家太穷了,所以在济安与志清的笔下,常说他们家穷。其实他们家境小康,不能算穷。

他们的父亲夏大栋先生,因早年丧父,辍学经商,娶何韵芝为妻,育有子女六人:济安居长,大志清五岁,三个弟弟夭折,六妹玉瑛,比志清小十四岁,与济安相差十九岁。父亲长年在外经商,济安就负起管教妹妹的责任。玉瑛对大哥有几分敬畏,对二哥却是友爱与依赖。特别是父亲与济安到了内地以后,家中只剩下母亲、志清与玉瑛。志清对幼妹非常爱护。他母亲不识字,生活全靠父亲接济,父亲的汇款不能按时收到,他们不得不省吃俭用,与沪江的同学相比之下,也是穷。

济安中小学都是读的名校,有些同学,后来都成为名人。志清读的都是普通学校。他初进沪江时,觉得自己的英文口语比不上来自教会学校的同学,但他的造句却得到老师的赞赏,大二时他就是公认的好学生了。他们班上最有成就的就是他和张心沧(1923-2004)。张心沧也是系出名门,父亲是吴佩孚的幕僚张其锽(1877-1927),母亲聂其德是曾国藩的外孙女,有显赫的家世。志清同班要好的同学,除了心沧,还有陆文渊、吴新民及心沧当时的女友后来的妻子丁念庄。他们都来自富有的家庭,难怪志清篇篇文章说自己穷了。

志清大学毕业后,考取了海关,在外滩江海关工作了一年,抗战胜利后,随父执去台湾航务局任职。济安从昆明回到上海,觉得志清做公务员没有前途,安排志清去北大做助教。一九四六年九月兄弟二人携手北上,到了北大不足半年,志清报考李氏奖金(Li Foundation),写了一篇讨论英国诗人布莱克(Blake, 1757-1827)的文章,很得著名文评家燕卜荪(Empson 1906-1984)欣赏,获得文科奖金,引起了“公愤”。西语系落选的教员助教,联袂向校长胡适抗议,谓此奖金只应颁给北大和联大的毕业生,怎么可以给一个教会学校出身的夏志清?胡适秉公处理,仍然把李氏奖金颁给夏志清,志清得以负笈美国。胡适似乎对教会学校有偏见,召见志清时,一听志清是沪江毕业,脸色即刻沉下来,不鼓励志清申请名校。当时奥柏林学院(Oberlin College)的真立夫(Jelliffe)教授正在北大客座,志清就申请了奥柏林,也申请了垦吟学院(Kenyon College)。这两所学校,以大学部(undergraduate)著称,都不适合志清。蒙“新批评”学派的领袖蓝荪(Ransom,1888-1974)赏识,写信给Brooks(1906-1994),推荐志清去耶鲁就读。志清何其有幸,得到“新批评”学派,三位健将的青睐。

志清一生跟“穷”,脱不了关系,因为他从一九五○年起就接济上海的家,一直到一九八七年,从没有机会储蓄。在沪江,在耶鲁,没有余钱约会女孩子,只好用功读书,唯一的娱乐是看美国电影,其实他看电影,也是当一门学问来研究的。没有女友,既省钱又省心,能够专心读书,在耶鲁三年半,即获得英文系的博士,之后请得洛克菲勒基金(Rockefeller Foundation),写了《中国现代小说史》,为自己奠定了学术地位,也为现代文学在美国大学里开辟了一席之地。

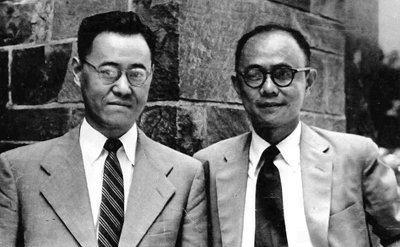

济安为弟弟的成就很感骄傲,常对人说:“你们到纽约找我弟弟,他会请你们吃饭。”我一九六一至一九六三年在柏克莱读书,有一次和朋友在一个小饭馆巧遇济安,他就对我们说过这话。我当时不信夏志清真会请哥哥的学生吃饭。直到我和志清结婚,才知此话不假,济安的朋友学生,志清都尽心招待。济安维护弟弟,也是不遗余力。一九六三年春天,我去斯坦福大学东亚系参加一个小型的讨论会,听济安滔滔不绝地发言,原来他在驳斥普实克(pr??ek, 1906-1980)对《小说史》的批评,为志清辩护。他给我的印象是说话很快,有些口吃,不修边幅,是个平易近人的好老师。他的学生刘绍铭曾对我说跟济安师有说不完的话,与志清却无话可谈。志清说话更快,而且前言不接后语,与其说些让人听不懂的话,不如说些即兴妙语,使大家开怀大笑,私下也很少谈学问,指导学生,就是改他们的文章,叫他们去看书。话说一九六七年九月我来哥大工作,暂时被安排在我老板丁爱博(Albert Dean)教授的办公室,翌日进来的不是丁教授而是久闻大名的夏志清教授。夏志清,长脸属国字形,身高中等,衣着整洁,举动快捷,有些紧张的样子,乍看长相举止一点也不像夏济安。细看他们的照片,二人都是浓眉,大眼,直鼻,薄唇,来自他们的父母。志清脸长,像父亲,济安脸圆,像母亲。

济安与志清,虽个性不同,但兴趣相投,他们都喜好文学,爱看电影,听京戏。济安交游广,童芷苓、张君秋,都是他的朋友。兄弟二人在信里,除了谈论时政家事外,就讲文学,评电影,品京剧,也月旦人物,更多的时候是谈女人与婚姻。一九四七年,济安已年过三十,尚未娶亲,是他们父母的一桩心事。济安感情丰富,每交女友,即迫不及待地赶紧写信给弟弟,志清必为之打气,济安每次失恋,志清必诉说自己失恋的往事安慰哥哥。二人对婚姻的看法也各有不同,济安奉行一夫一妻制,一生只结一次婚,如不能跟心爱的女子结婚,宁肯独身。志清却把结婚看作人生不可或缺的经验。如找不到理想的女子,也要结婚,结了婚,私下还可以有想另一女人的权利。正因为济安把婚姻看得太神圣,终身未娶。我读济安的日记,知道他内心很痛苦,他的日记是不愿意给别人看的,志清不顾济安的隐私,在一九七五年发表了《夏济安日记》(台湾时报出版公司)。志清觉得济安记下了抗战末期的政局、物价,是真实的史料,暗恋李彦,对爱情的专一,更难能可贵。现在基于同样的理由,志清要发表他与济安的通信。记得二○一○年,在志清九十岁的宴会上,主桌上有些贵宾,当年是中学生,都看过《夏济安日记》,对济安的情操,赞口不绝。

志清一九八二年以前不写日记,往往以写信代替日记。他写过几篇散文,讲他童年与求学的经过,在“耶鲁三年半”里(见《联合文学》第212期,2002年6月),即提到计划发表兄弟二人的通信,从而有助于研究文学的学者对夏氏兄弟学术的了解。若在世,今年济安九十九岁,志清九十四岁,他们平辈的朋友大半作古,学生也是古稀耄耋,其中不乏大学者、名作家,为求真起见,不改信中的人名。他们对朋友是褒多于贬,希望他们朋友的子女能大量包涵,这些后辈也可从信中了解他们父母离乡背井,在人地两生之地谋生的艰辛。

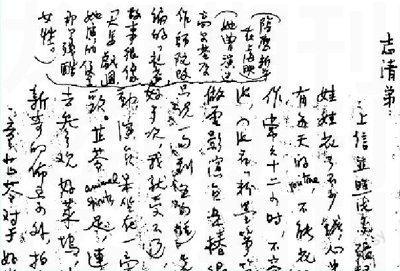

济安的信,有的是从右至左,由上而下直书;有的是从左至右横书,格式不一,字大,容易辨认,夹杂的英文也不多。志清的信都是从右至左,由上而下直书。志清为了省纸,常常不分段,他最早的两封信,已在一九八八年分别发表于《联合文学》(2月7-8日)和《香港文学》(5月),篇名“四十年前的两封信”,采用的是“散文”体。分段后,加上“按语”,介绍人名时往往加上自己的意见。现在收入《夏志清夏济安书信集》(第一卷),由季进教授重新作注。

这些信,大部分有信封,可是年久,邮戳模糊,信封破损,按这些信封找出信的年代,着实花了我不少时间。因为他们的信,照中国人的习惯,只写日期没有年代。志清初抵美国,非常节省,用的是劣纸,信纸多有裂痕,字写得虽清秀,但太小。夹杂的英文又多,一字不误地解读他的旧信,实属不易。为避免错误,有时我得去图书馆,我三十年不进图书馆,现在重做研究,别有一番滋味。济安的信虽然字大,也有看不清的地方,他曾潜心研究桥牌,为了辨认第九十二封信里的英文字,我特地上网,只花了一块钱,就买到了桥牌高手Culbertson(1891-1955)的Contract Bridge Complete-The Golden book of Bidding and Play(Philadelphia·Chicago, The John C. Winston Company, 1936),找出“Self Teacher”这个准则。这本书封面金底红边,黑字仍然亮丽。书身宽4 ?寸,长7寸,厚1 ?寸,握在手里,感触良多。一本绝版的老书,竟不值一张地铁的车票,在纽约乘一趟地铁,还得花上两元五角钱呢!

我一九六七年到哥大工作,与志清相识,一九六九年结婚,对他的家庭、求学的经过,都是从文章里看来的。他的朋友学生倒是见过不少,留在上海的亲戚一个也不认识。信中所提到的亲戚,全赖六妹玉瑛指认。感谢季进率领苏州大学的同学,用最短的时间,排除万难,把这些字迹模糊的旧信正确地输入计算机,并且做了七百多条简要的批注,保证了《书信集》第一卷的如期出版,真是功德无量。我忝为主编,其实是王德威策划,季进编注。万事俱备,只欠东风,没有台湾联经出版社总经理胡金伦先生的支持,这《书信集》无从问世。志清在天乐观其愿望之实现,对德威、季进、金伦也是非常感激的。我在此代表志清向王德威教授、季进教授、苏州大学的同学、胡金伦总经理、联经出版社的同仁及六妹玉瑛致以衷心的谢意。

《夏志清夏济安书信集》(第一卷)台湾联合出版公司2015年4月出版