试论明清时期陕甘青茶马古道上的城镇

李圳

(陕西师范大学中国西部边疆研究院 陕西西安 710062)

试论明清时期陕甘青茶马古道上的城镇

李圳

(陕西师范大学中国西部边疆研究院 陕西西安 710062)

明清时期,在茶马贸易和“重商”主义因素的诱导下,陕甘青一些城镇的发展有了一套与传统农耕城镇完全不同的经营模式——这正是明清以来人口膨胀和全国性移民的结果。西北地区因茶马贸易繁荣的城镇与苏松江浙一带兴起的工商业城镇一样,都体现了明清时期商品经济在全国的发展。西北商业城镇的勃兴加强了内地与西北地区的经贸联系,促进了西北商业市场的最终形成。

明清时期;茶马贸易;城镇;西北

在城市史学的研究中,城市聚落的概念是一个较难解决的问题。西方学者在早期的研究过程中,一度试图说明城市的概念。马克斯·韦伯从西方社会学入手,认为“社区”是西方近代城市的基础。在肯定这一概念的同时,断言中国古代根本不存在完整意义上的城市。韦氏从社会学角度出发,认为中国人只有传统而缺乏理性,遵循儒家为代表的传统思想要远远大于先进的理性分析,森严秩序的宗法体系又在很大程度上影响到资本主义社会秩序,比如债务偿还以及法律的制定和执行等等,进而阻碍了工商业市民阶层的发展。[1]所以,中国也不会出现近代意义的西方城市。尽管这一论点为我们研究古代传统城市提供了一定的视野,但纯粹以西方视角出发,彻底否定中国古代存在城市的概念,也引起了国内学界的广泛批评。

随着上世纪80年代以来城市史学的兴起和发展,国内学者们也开始对城市的概念进行丰富和完善。大多数学者打破西方社会学所圈定的城市概念,从中国聚落史出发以传统的方志学为基础对古代城市进行探究,并希望在研究过程中,找到世界城市发展的共性并发现一定的规律。关于城市概念的说法,国内学界大致有以下几种不同观点。

标志论。这种观点认为,城市是在古代聚落的不断演变中出现,并由相互联系的“标志”构成。“标志”包括防御设施、宫殿、寺庙、陵墓、战车、兵器、祭祀法器(包括青铜器)与遗迹、手工作坊等等,而整个聚落的格局存在一定的整体规划性。[2]

经济论。这一观点从经济学角度解释城市的概念,认为城市的形成与发展是一个历史的过程,古代与近代的城市没有本质上的区别,都是从农村经济中分离出来,又作为农村经济的对立物存在。[3]

人口论。这一观点从城市地理学出发,认为,“城市是一个人口相对密集,各类产业相对成熟,并以非农业人口为主的地区,常常是周边地区的政治、经济、文化的中心。”

综合论。持这一观点的学者认为,“城市既是一个历史的、空间的概念,还是一个广泛涉及政治、经济、文化等社会各个方面的综合性概念。”[4]

聚集论。这种观点认为,集中、中心、高级聚落是城市的三个最本质的特征。集中指人口、资本、消费、文化等在城市集中;中心是指“城市是一个国家或地区的政治、经济、文化、交通、教育、信息中心”;[5]高级聚落主要是区别于那种涣散、松散的、经济维系力不强的农村低级聚落形态。这种观点也可以被概括为:“城市是为了经济和社会效益,以人口、科技、经济、文化等资源聚集为手段的空间地域大系统。”[6]

综合以上观点,笔者认为城市的含义依据其结构和功能的不同,大致可分为资源聚集和高级建筑两个方面。许多城市史著作,经常基于所谓“现代化”,类似韦氏“城市”的概念,这种概念恰恰忽略了传统中国从政治、经济、文化、社会角度构建出来的可观的特殊城市风貌。本研究中所出现的各类城市及城镇,正是基于中国古代传统聚落模式发展而来的。笔者探讨基于商业经济与城镇手工业、城市移民、工作方式、价值观念转变等方面的因素所导致的城市社会功能的变化,尽管城市之间因历史背景和社会条件的变化其形态各不相同,但在概念上均属于古代封建城市的范畴。

一、商业城镇在明清时期的崛起

明清时期是中国社会发展的一个拐点,尤其在18-19世纪传统的中国社会正经历着前所未有的变革。尽管大多数人仍然会认为19世纪中期英国人的侵略是对传统社会最大的冲击,可是在不久之前的时间里仍有两个变化是我们不容忽视的。第一,明清时期,随着政治安定、赋税制度改革和南美高产作物的传入,中国的人口从1亿增加到3亿多。到19世纪中叶,人口已达4.3亿左右。[7]近一倍的人口增长,给精耕细作的传统农业带来巨大的挑战。第二,也正是在这个时期,相当多的中原平民逐渐从人口稠密地区迁出,向边疆进行大规模的移民。毫无疑问,这样空前的人口迁移对于当时社会具有深刻的影响。膨胀的人口给明清统治者带来了新的、巨大的社会压力,当然在很多情况下人口增长也并非完全是一件坏事——起码意味着消费人口的增加,国内市场需求增大,农业商品化程度提高、新经济因素出现等等。明清时期西北城镇的兴起与发展,正是在这样一个背景下实现的。

谈起商业革命,大多数人想到的是欧洲由于新航路开辟所导致的商业变革。其实,在同时代的中国,也在经历着一场“商业革命”。唐之前的中国社会,由于官营手工业的普遍存在,使官方对商业的需求减弱。商人经营的产品多以官方贵族服务的奢侈品为主,贩运商品无非珠宝翡翠、金银玉器。这些奢侈商品,不需太多人力,使汉唐商人形成了“百里不贩樵,千里不贩籴”的习俗,[8]加之全国性的贸易市场尚未充分形成,导致商业在很大程度上仅存在于集市和村镇之中,商品需求具有极强的地域性。明清之际,伴随着中国社会人口暴涨,再加上传统的耕作技术未有革命性的突破,使得中原地区无法容纳的人口开始大规模向边疆移民。而人口的增长和全国性的移民所带来的巨大需求,正是给中国商业带来的转机,迫使传统商业加速转型,使其从一个传统的、地区性的市场向近代化的、全国性的市场转变,从一个仅仅经营奢侈古玩的传统商业模式,向经营日用生活必需品的商业模式转变。挟资巨亿,千里贩运的商帮、地区性商人会馆也在这个时代应运而生,而棉布、马匹、丝绸、水烟、茶叶、糖酒、水果等一系列生产生活用品也成为全国性大宗贸易。西北地区的茶马贸易在民间能够大规模发展,和当时传统社会的商业变革是分不开的。

二、西北茶马贸易中兴起的商业城镇

(一)泾阳

在整个西北地区茶马贸易中,位于关中地区的泾阳是因茶叶加工、中转需要而新兴的工商业城镇。泾阳,位于关中腹地,跨泾河与咸阳礼泉接壤,又以清河为界同三原交错,境内三水环绕,沟渠纵横,村庄棋布,是中国历史上周、秦、汉、唐王朝京师之屏障。该地气候温润,地势平坦,膏腴千里,民殷物阜,素有关中“白菜心”的美誉。泾阳作为地名最早载于《诗经·小雅·六月》:“侵镐及方,至于泾阳”。长期以来泾阳作为“西安剧县,政繁而道冲”,[9]在西北地区的贸易网络中拥有独特的交通区位优势。

自明代茶马互市政策推行以来,陕西紫阳茶便在这种官方垄断贸易中占有重要地位。由于明代陕西既处边疆,本身又产茶叶,因此是茶马互市政策实施的最佳地点。据史料载,“中茶易马,唯汉中、保宁。”[10]明廷认为茶叶在当时不仅是贸易商品,更是控制西番的重要战略资源。“睦邻不以金樽,控驭不以师旅,以市微物,寄疆场之大权,其惟茶乎?”[11]足见时人对茶马互市评价之高。在这种官方垄断贸易的推行之下,川陕茶叶在茶马贸易中一度发挥了重要的作用。

明中叶之后,随着明代茶法日益被破坏,政府不得不推行“边茶开中”的政策,允许民营资本流入垄断市场,从此商茶开始兴起。自清代以来,商茶几乎完全取代官茶,成为汉藏之间茶马贸易的主要方式。在这样的背景下,明初尚属于补充地位的湖南茯茶,在万历年间异军突起,终于在清代取代紫阳茶叶坐上了西北茶叶贸易的头把交椅。以泾阳为代表的茶叶加工产业,成就了茯茶在西北地区的大宗茶叶贸易,泾阳也因茶马贸易,在明清这个中国历史的拐点,萌发了新的经济因素,成为关陇经济中心。

明清时期,紫阳茶叶一度在西北茶叶贸易中占据支配地位。随着湖南茯茶的兴起,很快动摇了这一家独大的局面。茯茶在西北茶叶市场上的成功,泾阳的加工产业功不可没。茯茶的加工很有门道,首先,选择泾阳作为加工中心,在于其特殊的水质。泾阳“炒茶所用水为井水,味咸,虽不能做饮料,而炒茶则特殊,昔经多人移地试验皆不成功,故今仍在泾阳”。[12]其次,为保证茯茶独特的口感,由散装红茶到泾阳砖茶的制作需要至少簸(去尘土杂质)、吊(称每封五斤四两)、锅(熬水炒茶)、装(压制成砖)、杂(穿孔、通风、盖章)等五道加工工序。[13]这些高超的制造工艺不仅保证了砖茶的质量与口感,而且砖茶的包装也比较适于长途贩运,这就使泾阳砖茶在西北茶叶市场经久不衰,而相关的制作技术在红茶的原产地湖南安化一直到民国二十九年才逐渐掌握。[14]加工制造业的发展加速了当地产业结构的变化。由于茶叶的贩运量相当大,因此制造砖茶的加工工场亦不在少数。在泾阳,每年有大量的人长期从事茶叶的加工与制作。据道光时卢坤《秦疆治略》记载“官茶进关运至(泾阳)茶店,另行检做,转运西行,检茶之人亦万有余人”。[15]如果按照当时的城镇人口数据进行统计,明清以来泾阳人口基本保持在10万人左右,[16]那么至少有10%的城镇人口在从事茶叶制造业,足见其规模之大。

自清代以来,由于大量的茶叶在泾阳加工集散,越来越多的当地商人开始从事茶叶贩运贸易。据统计,清代泾阳茶商鼎盛时有86家,平均每年每家办茶15票,共计1500票,每票4500斤,每年过境砖茶数量在200万公斤以上,[17]如此大的规模也在很长一段时间里垄断了西北茶叶市场。

泾阳茶商的成功不仅来自于制作工艺的独特,还来源于先进的经营模式,他们在红茶原产地湖南安化设立收购店,再到泾阳加工制作,最后在西北兰州地区也有分号负责经销。一般来说,这样大规模的茶商贸易一般不做门市生意,而是直接销售给当地的批发商,再由这些批发商人将茶叶行销西北各地。这种“驻中间,拴两头”的产销一体的模式大大减少了中间环节的消耗,提高了砖茶的市场竞争力,再加上一些大茶商往往拥有自己的物流体系,这样自然就节约了成本,提高了茶叶贸易的利润空间。

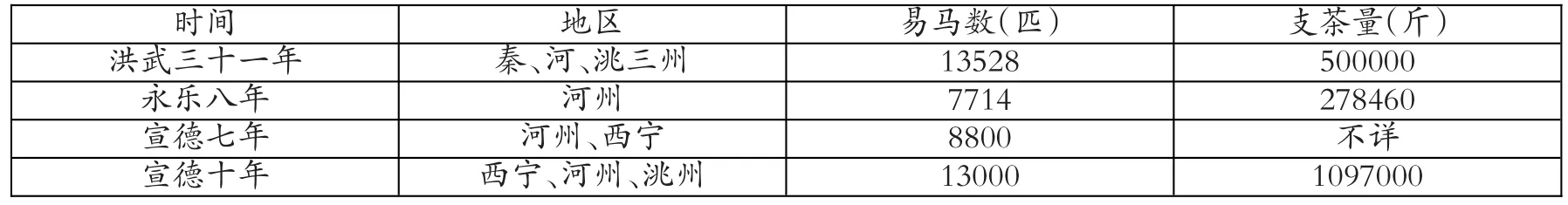

表1 《明实录》金牌易马一览表[25]

泾阳的茶商是明清时期陕西商帮组成的一部分,其中以马合盛、裕兴重两家最为出名,他们实力雄厚,家资巨万,享誉全国。清末庚子国变,慈禧“西狩”,泾阳茶商马合盛用私家千峰白骆驼帮助清政府调运粮草,并一次性捐助白银十万两,被慈禧赞为“真不愧一个大引商”,从此商号即以“大引商马合盛”作为其招牌,[18]砖茶行销西北广受青睐。茶商裕兴重当家吴氏,每次承领茶票达100票之多,由于经营果敢,稳扎稳打,注重信誉,在同光时期为关中首富。逢庚子国变,裕兴重当家吴氏更是救纾国难白银五十万两,慈禧大喜,认吴氏作其干女儿,封“护国夫人”,进出宫门无须禀报,去世谥封“一品夫人”。[19]得到了慈禧的青睐,裕兴重一时名声大噪。泾阳茶叶市场的繁荣,可见一斑。随着茶叶贸易的繁荣,为满足每年大量商旅往来的需求,泾阳还出现了一些专供脚夫休息的车马店和客栈。这些车马店不同于一般客栈,他们以长途贩运的马帮和商人为主要服务对象,不仅提供食宿,还提供补充和交换马匹的服务。比如泾阳的“万盛店”专供陕甘行商歇脚和更换马匹,“每月官商驮骡五六百至七八百”,[20]足见业务量之大。

明清时期,尽管关中早已今非昔比,但泾阳却以茶马贸易为契机,经过数百年的经营发展,终于使这个长期以农业发展为核心的关中古镇成为陕西茶烟总汇、西北金融贸易中心。

(二)洮州

洮州地处甘肃省南部地区,从传统意义上讲属于游牧文明和农耕文明的过渡地段。该地“西控番戎,东蔽湟陇,南接生番,北抵石岭”,是“唐蕃古道”的要冲,汉唐以来的备边要地。洮州历史悠久,早在仰韶文化时期便有人在此繁衍,商周时为羌人所据,秦为陇西郡临洮县地,汉为临洮县,后历经沿革,终于在北周保定元年(561年)首置洮州,作为内地通往安多和四川康区的交通枢纽。之后,由于频繁战乱和地方政权割据,导致洮州废置多变,长期以来是一个多民族杂居、融合和交流的区域。明代以来,出于国防的需要,明政府在该地设立洮州卫并筑起洮州新城。随着耕地的开垦、茶马互市的兴盛、宽松移民政策的推行,无疑给洮州发展注入了新的活力。明清时代繁荣的茶马贸易,带动了当地商贸、物流、市场的形成与发展,促使城镇的功能多样化。在之后数百年的发展中,洮州这个原本边陲荒芜之地,逐渐变为陇右商品集散地和甘南汉藏贸易中心。

明代的茶马互市经历了自由贸易、强制贸易、民间商贸三个阶段。在很长一段时间里,茶马贸易并不是简单的互市交易,而是对地方上带有强制性的赋税政策。明朝政府曾清楚地指出:“我朝纳马,谓之差发,如田之有赋,身之有庸,必不可少。彼既纳马而酬以茶斤。我体既尊,彼欲亦遂。较之前代曰互市,曰交易”。[21]茶马贸易政策能够顺利推行,还基于以下两个原因:首先,为了防范来自北方草原的威胁,除屯兵外,明廷还需要大量战马作为军备。其次,明廷认为“番人嗜茶”、“无茶则病”,因为“西北多乳酪,乳酪滞服,而茶性通利,能荡涤之”。政策的推行,一方面可以扩充政府的军备,另一方面可以满足番人嗜茶的需求。更重要的是茶马互市实际上体现了中央政权在地方的支配力。番汉联合可“壮中国之藩篱,断匈奴之右臂”,[22]在削弱对手的同时,增强自身的实力。值得一提的是,出于国家安全的考虑,茶叶在明代长期属于战略物资,由政府直接运营,专卖特供。所以较之前代,明廷有着更加完善和缜密的茶法,并在打击走私方面,执行上一度也相当严格。[23]

正是基于上述原因,洪武十二年(1379)洮州新城刚建立,明政府立即着手成立洮州茶马司,[24]开始与番人进行茶马贸易。可是,在早期的自由贸易阶段,茶马贸易额小且极不稳定,并未取得预期的效果。为了满足明政府对战马的迫切需求,明廷终于在洪武十六年(1383年)出台了“金牌信符”的贸易制度。所谓“金牌”就是明中央政府给番族发放的官方认可的征税证明,实质上是强制贸易的合法化。

作为“西番门户”的洮州,一直是茶马贸易的集散地。自洮州茶马司建立以来,来自川、陕原产地的茶叶经批验、加工、包装源源不断地涌入洮州,在“金牌信符”制的推动下,交易量有突飞猛进的增长。

如表1所示,在四年茶马互市中,超过200万斤以上的茶叶流入藏区。这使得茶叶这种过去只有贵族能享用的奢侈品,变为了平民日益需要的生活必需品。大量的供给满足了藏区人民的需要,改善了当地居民饮食结构,同时也刺激了对茶叶的需求,加速了茶叶商品化的进程。这种需求不仅促使藏区经济改变,也给洮州的发展带来了前所未有的机遇。

在茶马互市的影响下,洮州的商贸迅速繁荣起来。在洮州卫城居住的许多居民、各地商旅,效法南京百姓在军营赶集的做法,在新城南门外十日一集,旧城“西门外三月会集、七月会集,半月为期”,[26]与番人进行商贸活动。民间贸易的兴盛与政府的鼓励是分不开的,永乐十三年(1415年),洮州卫指挥使李达在考虑到番汉民间贸易影响边政国防,请示明成祖朱棣是否予以限制时,得到的回复却是“今天下太平,四海一家,各处商旅往来听从其便。番人来洮买卖交易亦听其便”。[27]明政府自由的贸易政策推动了洮州城镇发展。从此以后,洮州“汉回杂处,番夷往来,五方人民贸易络绎不绝,无人不商,亦无人不农”,[28]逐渐开始形成了这种重农善贾的风俗和商业城镇发展模式。

自由贸易的兴盛使贸易品种也逐渐增多,每年大批茶叶和布匹、盐、纸张、红糖、药材等许多内地的生产、生活用品随着民间贩运到达洮州,再经洮州进入藏区。与此同时,藏区的牲畜、羊毛、毛皮、工艺品等土特产也随着民间贸易进入内地。自由贸易让许多奢侈品变为必需品,使藏区人民对内地商品的依赖性加强。可就贸易而言,畜牧产品毕竟是短期需求,生活必需品却是长期需求。因此许多内地商人得以压低价格,低买高卖,牟取暴利。由于利润可观,内地商人纷纷到来,洮州“积货通商,可称繁富”[29],在汉藏商品贸易的集散中,发挥着越来越大的作用。

(三)玉树

玉树也是依托茶马贸易所兴起的特色民族商业城镇。

玉树位于青海西南部,居于青藏高原腹地,地处康区、卫藏和安多三个区域中心。北方昆仑山脉和南部唐古拉山脉成为该地区南北的天然屏障。玉树地区在隋代为苏毗国和多弥国的发源地,唐代成为吐蕃五茹之一的孙波茹。长期以来,一直是唐蕃古道上重要的交通枢纽,在唐、吐蕃、印度之间的经贸、文化交流中起到了关键作用。吐蕃政权瓦解后,孙波茹随之灭亡,该地的孙波茹臣民就将该地称为“玉树”,其含义为遗址。宋元时期,玉树地区分别归囊谦小邦和吐蕃等路宣慰司管辖,长期与内地保持着密切的联系。

自明代以来,随着茶马互市政策的推行,玉树的发展也日益走向兴盛。玉树自治州的首府结古镇二十五族牧耕相杂,物产丰富,实为青海之菁华所在,是西宁赴拉萨必经之要道。因此结古镇便成为大量的川边、内地陕甘商旅赴藏贸易的枢纽。汉藏之间贸易品种纷繁多样,但“结古过载货以茶马为大宗”。[30]汉藏之间在结古中转的茶马贸易不仅次数频繁,规模也日益增大,利润甚巨。据史料载:“官课茶引10,8000引,每引5包纳银1两2钱税,从结古到拉萨,雇牛车运每驮脚银425两,算上督运人旅费,成本大约25两上下,售50-70余两。据结古商人称,每年运往拉萨者在5万驮以上,共值本银125万两,获利在130万两以上,而回运藏货其利更不资亦。”[31]

随着民族贸易的发展,在结古等青海城镇中称为“歇家”的商人阶层便应运而生。[32]“歇家”原是通晓少数民族语言的公干,在日益活跃的民族贸易中逐渐变为汉藏贸易中居间的经纪人。他们不仅为内地前来的商队提供食宿服务及货物托管,还提供大量的商业信息,促成交易并提取一定的佣金。此外,“歇家”还协助政府收税并代办长途物流运输业务。特殊的商业身份及长期的商务往来,使“歇家”与当地头人之间常常保持着密切的关系。内地商人可以凭借“歇家”的字据,受到青海牧区当地头人的优待,以至于“长官信牌实不如歇家凭证之可持”。[33]

结古城镇发展是汉藏贸易交集的结果。自明清以来,每年内地大量的茶叶、绸缎、纸张、生丝、红糖、瓷器等商品源源不断流入西藏,与此同时来自西藏的氆氇、藏红花、兽皮、茜草、麝香、雪莲等商品也通过结古镇涌入内地市场。凭借茶马贸易的契机,结古镇依靠自身的交通区位优势及独具特色的民族商贸模式,终于成为藏区重要的民族商业城镇。

三、茶马贸易对陕甘青地区城镇的影响

在研究茶马互市的时候,一些学者援引古史文献中(番人)“无茶则病”、“绝之则死”的说法作为西北少数民族对茶需求的证据,从而展开研究的论述。可西北地区本不产茶,即使最早的茶叶互市也只能追溯到唐代开元年间。[34]那么,在吐蕃时代早期或者更早的雅隆部落时期,汉藏交流十分有限,所谓西北少数民族“不可一日无茶”的说法明显有些夸张。早期的茶马互市,尽管在宋代一度有所发展,但无论从规模上还是次数上都相当有限。即使在明代初期,政府所给的茶引仅5万斤左右,在供给量上也远远达不到其需求,使得“汉川茶少而直高”。[35]因此,茶叶在很长一段时间内,同丝绸一样作为高档奢侈品,只有当地僧俗贵族才有资格享用,而一般农牧民百姓根本不可能企及。在藏族人民脍炙人口的《米拉日巴传》中,有这样一段记载:“(拜师的人)有从上部阿里三围来的,供养成千上百的黄金和松耳石;有从下部多康三岗来的,供养成千上百的茶叶和绸缎”。[36]可见在当时的藏族人心中,茶叶与绸缎地位相同是极其珍贵的物品。这部成书于15世纪末,主要描写十一、十二世纪西藏地方社会历史的文学作品,可以在一定程度上反映当时藏族社会的真实情况。

那么,既然西北地区“本不产茶”,且内地茶叶一直无法对当地居民实现长期供应,甚至一些边地牧民从没喝过茶的情况下,试问西北少数民族为何会“嗜茶如命”呢?事实上,茶叶在藏族地区传播、普及,从高档奢侈品变成生活必需品,也是有一个漫长的发展过程的。明代以来,茶马互市、贡赐贸易和商茶贩运,都使茶叶源源不断地流入藏族社会。笔者认为,茶叶只有在长期、大量供给存在的情况下,才会刺激当地居民的普遍需求。明代中后期以来,随着湖南茯茶的不断进入,茶叶供给量的日趋增大,到清代每年销往西北的茯茶,平均47万担,西北六省每年每人约合1.5斤。[37]这才让广大农牧民饮茶、嗜茶的习惯成为可能,从而才会有茶叶的长期需求。

只有在这种情况下,满足西北少数民族的需求才会变得有利可图,这就不难理解有人会不惜生命去走私茶叶,尽管一些学者将此完全归结于专制制度的腐败。一旦中原与西北地区之间贸易杠杆被撬动,不光茶叶,包括药材、香料、丝绸、烟草、纸张等大宗商品输入,也会在改善当地僧俗生活质量的同时潜移默化地改变当地居民的生活模式和商品需求。而西北地区的商业城镇正是维系这种需求的重要枢纽。商业城镇的繁荣,又更加刺激中原移民的迁徙,加深了中原文明对当地的影响,促进了文明的交融。

西北地区“重商”主义发展有其深刻的自然、历史和社会原因。从地理上看,西北地区气候易变,时有大风、冰雹来袭,气候极端,很不适合农业发展。时人对当地冰雹有这样一段描写:

“(冰雹)大者如拳如卵,小则如豆如杏,蔽空而来,恍若天崩。生物当者,鲜能存活,鸟兽奔避不急,死亡盈野。其情状之惨,绝非南方各省所能见。”[38]

可以想象,面对如此恶劣的极端天气,将熟的粮食一旦遭遇冰雹,则一年颗粒无收。特别是当大量移民到来之后,迫切的粮食危机就时刻威胁着西北城镇的发展。随着茶马贸易为代表的商贸活动的日益兴盛,西北地区城镇的发展思路由传统的农业城镇变为了农商并重的商业城镇。明清以来,随着茶马贸易兴起的城镇一直走的是多元化发展路线,西北地区一向是汉回藏等民族长期杂居,因此内地传统的重农抑商思想在当地并不明显。踯躅的农业发展,反而培养了当地少数民族善于经商的特点,“番民无赤贫之家,即已不事农耕故也。”[39]

由此可见,正是在茶马贸易和“重商”主义因素的诱导下,西北地区城镇发展有了一套与中原农耕城镇完全不同的发展模式。这种城镇发展模式也恰恰体现了商品经济在西北地区的发展,这对促进国内市场的形成及近代以来的西北国际商贸的发展也起到一定的积极作用。

随着明代商品经济的持续发展和清代疆域的扩大,西北商品市场的发展也日趋成熟。这体现在对少数民族地区贸易范围的扩大和商业管理机制上的完善。乾隆以前,由于准噶尔叛乱等原因,清廷一度严禁商人穿越日月山与农牧区边地居民自由贸易。随着叛乱的肃清,社会秩序的重建,清廷逐渐放宽了对国内贸易的限制。乾隆二十六年(1761年),西宁办事大臣多尔济奏称:“今准夷荡平,回部向化,请令内地商人各随所愿,携带茶叶、布匹等,前往青海贸易,于边疆生计,大有裨益。”[40]

由于缺乏规范化的管制,商品经济在西北少数民族地区的发展也导致了一些扰乱民族贸易的摩擦出现。尤其在清末年间,在西北商贸城镇中出现了唯利是图的不法商人,他们夹带枪支军火、走私违禁物品,严重影响了农牧区的社会稳定。清政府立即对该现象进行了整顿,并创立“循环印簿”制,即将城镇中留宿往来客商的人数、货物、所买口粮、茶包等详细填在登记簿中,并规定“无论有无住宿,总于次日早上呈县查验,循去环来,勿得遗漏。”[41]清政府对西北贸易政策和有效的监管机制不仅促使西北商业城镇的发展,而且为西北贸易融入全国性的贸易体系提供了契机。

四、结语

在聚落的各个功能构成城市的过程中,笔者认为,构成城市的要素是多维度的。从传统的角度来看,在封建社会,城市的防御、政治功能一直是城市组成的主导功能,商贸及文化的功能几乎是政治功能所产生的附属品。自给自足经济占主导的社会中,城市经济功能的发展是缓慢且迟滞的。随着社会发展的不断进步,尤其是明清时期——新经济因素的出现、人口的膨胀、移民的增加、商帮及商会的出现,都是刺激城市功能转型的重要因素。

茶马互市本是唐代以来,中原王朝与少数民族之间经济交流的一种模式,在产生的初期,通常作为彼此之间正式交流的补充,有着极强的政治性。明清以来,随着少数民族与内地之间交流的不断深入,经济上的联系亦日益加强,这就导致了原本属于官方性质的互市,转变成为民间性质的贸易,在满足各自需求的基础上,不断地扩大、发展。经贸的发展带来人口的迁徙,越来越多的中原内地居民来到边疆地区,这就使得原本单纯的商业路线,变为人口迁徙的移民路线。一方面,更多的人来到边疆,充实了边地、促进了当地的开发;另一方面,大量移民的到来,也刺激了边地生活需求的转变,加强了边地与内地的联系。明清时期,随着商品经济的发展,新经济因素的不断出现,为适应新的社会需求,传统意义上的城镇功能进行了各种不同形式的转型,总体上讲,防御与政治功能日益弱化,而经济功能不断提升,甚至强化。贸易路线在经济发展中所起的作用,随着商品经济的不断发展而日益增强。

纵观本文所述三座城镇,虽然其发展脉络各不相同,但以茶马贸易为线索却是其共同特征。泾阳以茶叶加工业为转机,变为了“关中一大都会”;洮州借明代官营茶马互市,发展成为甘南贸易的集散地;玉树依靠交通优势,成为青藏高原茶马贸易的重要枢纽。这些城镇的变化并非偶然,西北地区的泾阳、洮州、兰州等城镇凭借茶马古道发展仅是明清时期繁荣的茶马贸易中的一个小小缩影。无独有偶,在川藏线茶马古道的邛崃、打箭炉(康定)、昌都;滇藏线茶马古道的迪庆、丽江等城镇都是以茶马贸易为契机而兴起、繁荣的。茶马贸易所打通的交通线,不仅是中原王朝与少数民族地区交流的纽带,还是中原地区居民向边疆移民的路线,也是商品经济不断向少数民族地区渗透、发展的历史路线。这样的历史,使我们不得不放下传统的眼光,重新审视传统史学中所体现的古代西部经济史,从新的角度认识明清时期的社会特点。

明清时期商品经济迅猛发展,以贸易路线来带动城镇经济勃兴的案例亦不在少数。除了茶马古道外,京杭运河、川陕盐道、南洋商道等都为沿途城镇的兴起与发展提供了有利条件。经济贸易手段在城市的发展中、特别是中国古代城镇的发展中究竟起到何种作用,还有待于学界的进一步探究。将西北少数民族的贸易与城镇发展结合到全国的商品经济中去研究,仅是笔者的一点尝试。

[1](德)马克斯·韦伯.非正当性的支配——城市的类型学[M].康乐,等,译.桂林:广西师范大学出版社,2005:23.

[2]张光直.关于中国初期“城市”这个概念[J].文物,1985(2).

[3]张鸿雁.春秋战国城市经济史论[M].沈阳:辽宁大学出版社,1988:77.

[4]毛曦.试论城市的起源和形成[J].天津师范大学学报,2004 (2).

[5]隗瀛涛.重庆城市研究[M].成都:四川大学出版社,1989:3.

[6]钱学森.关于建立城市学的设想[J].城市规划,1985(4).

[7](美)何炳棣.明初以降人口及其相关问题1368-1953[M].葛剑雄,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2000:282.

[8](西汉)司马迁.史记(卷一二九·货殖列传)[M].北京:中华书局,2006.

[9](清)唐秉刚.乾隆《泾阳县后志》(卷一建置志·风俗)[M].乾隆十二年刻本.

[10][35](清)张廷玉.明史(卷八十食货志)[M].北京:中华书局,1997.

[11](清)刘于义.陕西通志(卷四十二茶马)[M].沈青崖纂雍正十三年刻本.

[12]陕西省档案馆藏.陕行会刊.第三卷(1)[M].

[13]杨自舟.清末自抗战期间副茶行销西北简述[G]//甘肃文史资料选辑第4辑.兰州:甘肃人民出版社,2000:118.

[14]王恩浩.安化茶叶调查[J].贸易月刊,1940(1).

[15](清)卢坤.秦疆治略[M].台北:成文出版社影印本,1970: 29.

[16]屈松泉.泾阳县人口简史[J].泾阳文史资料(第三辑), 1987:111.

[17]陕西泾阳商业局.泾阳县商业志[M].油印本:156.

[18]李万禄.西北茶马市与马合盛茶号[J].兰州文史资料选辑(第2辑),1984:118—119.

[19]胡伯益.烟茶布三帮在西北运销概况[G]//陕西文史资料选辑(第23辑).西安:陕西人民出版社,1990:163.

[20](清)王学伊.宣统固原州志[M].陈明猷,点校.西安:陕西人民出版社,1992:29.

[21](明)陈子龙.明经世文编(卷115)杨一清.杨石淙奏疏[M].北京:中华书局,1962.

[22](明)陈子龙.明经世文编(卷106)梁材·议茶马事宜疏[M].北京:中华书局,1962.

[23]据《明太祖实录》载,洪武三十年(1397年),驸马都尉欧阳伦坐贩私茶,事觉赐死。

[24]洮州茶马司曾于十六年罢设,永乐九年重开。

[25]甘肃通史编纂委员会.甘肃通史(明清卷)[M].兰州:甘肃人民出版社,2009:148.

[26][27][28](清)张彦笃.洮州厅志[M].包永昌,等,纂.台北:成文出版社有限公司影印,1970:272,752,177.

[29]临潭县志编委会.临潭县志[M].兰州:甘肃人民出版社, 2008:794.

[30][31]张羽新.玉树县志稿(卷8实业)[G]//中国西藏及甘青川滇藏区方志汇编(第三十五册).北京:学苑出版社,2003.

[32]青海通史编纂.青海通史[M].西宁:青海人民出版社, 1999:387.

[33]徐珂.清稗类抄·农商类[M].北京:中华书局,1986.

[34](北宋)欧阳修,等.新唐书(卷216吐蕃传)[M].北京:中华书局,1975.

[36]桑杰坚赞.米拉日巴传[M].刘立千,译.北京:民族出版社,2000:32.

[37]叶知水.西北茶市概况及其发展途径[J].中农月刊,1943 (6).

[38]林竞.蒙新甘宁考察记[M].兰州:甘肃人民出版社,2003: 99.

[39]顾颉刚.西北考察日记[M].兰州:甘肃人民出版社,2002: 222.

[40]清高宗实录(卷663清实录一七)[M].北京:中华书局, 1986.

[41](清)那彦成.那彦成青海奏议[M].宋挺生,校.西宁:青海人民出版社,1997:255.

A Research of the Towns on the Ancient Tea-Horse Road in Shaanxi,Gansu and Qinghai during the Ming and Qing Dynasty

Li Zhen

((Research Institute of China’s Western Border,Shaanxi Normal University,Xi’an,Shaanxi 710062))

In the Ming and Qing dynasty,the tea-horse trade and"mercantilism"induced a new business model in the process of the development of the towns in Shaanxi,Gansu and Qinghai,and the model was totally different from the traditional one.The new model was the outcome of the population expansion and large-scale migration in the Ming and Qing dynasty.The towns in northwestern regions,which were prosperous owning to the tearhorse trade,were like the industrial and commercial towns in southeastern regions,reflected the development of China’s commodity economy in the Ming and Qing dynasty.The emergence of commercial towns in northwestern regions,had strengthened the trade and economic ties between the inland and northwestern regions,and promoted the formation of commercial market in northwest regions.

the Ming and Qing dynasty;the tear-horse trade;towns;northwest

10.16249/j.cnki.1005-5738.2015.01.016

K872

A

:1005-5738(2015)01-114-09

[责任编辑:蔡秀清]

2014-12-21

李圳,男,汉族,陕西西安人,陕西师范大学中国西部边疆研究院博士研究生,主要研究方向为西北民族史。