情绪调节的影响因素研究述评

刘启刚?周立秋?乔明明

摘 要 情绪调节是个体机能的重要方面,是个体适应与心理健康的关键机制,因此有必要系统考察情绪调节的主要影响因素。文章梳理、分析和总结国内外研究者在这一领域的研究结果发现,众多研究者从性别、年龄、文化、语言技能、家庭环境、人格特征及生理机制等方面考察了其在情绪调节过程中的地位和作用,未来的研究应从整合的视野建立情绪调节影响因素的完整系统。

关键词 情绪调节;语言技能;家庭环境;人格

分类号 B842.6

1 引言

情绪是个体整个生命连续发展的核心动力,情绪调节则是人类早期发展的重要方面,是个体适应与身心健康的关键机制。情绪调节是发展心理学、健康心理学和临床心理学等学科的前沿课题。对于情绪调节的涵义,一般认为情绪调节是个体对具有什么样的情绪,情绪什么时候发生,如何对情绪体验和表达施加影响的过程(Gross,1998)。对情绪调节的研究一般涉及情绪调节的影响因素和预测效果两个主要方面,其中对于情绪调节影响因素的考察尤其得到研究者的重视。

2 情绪调节的主要影响因素

2.1 人口学变量

2.1.1 性别

情绪及其调节的差异一直是研究者考察的重要内容。Garnefski,Teerds和Kraaij(2004)对认知情绪调节策略与抑郁的性别差异的研究发现,女性比男性更多运用沉思和灾难化等消极的情绪调节策略,而这有可能导致加重她们的抑郁情绪。黄敏儿和郭德俊(2001)的研究则表明:对于正情绪,男生运用较多的情绪调节策略是忽视和抑制,而女生则运用比较多的重视和宣泄;对于负情绪,女生存在较多的宣泄。Gross和John(2003)对认知重评和表达抑制的性别差异研究也发现,男性在表达抑制上得分要显著高于女性,认知重评上的性别差异则不显著。对于情绪调节能力的性别差异,沃建中和曹凌雁(2003)的研究发现,虽然在早期(初一和初二)男生的情绪调节能力要显著高于女生,但到高二时,女生的情绪调节能力便显著高于男生。

以往的研究说明,个体的情绪调节存在着一定的性别差异。但研究结果还有一些矛盾和混乱的地方,这可能与研究的测量方法、研究群体和文化背景等方面的差异有关。

2.1.2 年龄

Lazarus(1991)曾指出:“情绪调节是一种智慧,是一种随年龄增长的智慧。”Gross,Carstensen和Tsai(1997)对不同年龄群体运用情绪调节策略的研究中发现,随着年龄的增长,年龄大的被试报告较多的情绪控制和较少的情绪表达。Blanchard-Fields,Stein和Watson(2004)考察了年轻人、中年人和老年人群体在处理日常生活中的问题时如何管理他们的情绪,研究发现:与老年人相比,中年人群体采取了更多的攻击性的情绪调节策略;与中年人相比,老年人则运用了更多的被动的情绪调节策略;在工具性调节策略上则没有发现年龄差异。由于年龄因素在情绪调节中起着重要作用,Diamond和Aspinwall(2003)认为对情绪调节的研究应当以全程发展的视角来看待其中生理、认知、情感、行为和社会过程的相互作用,建立多维全程发展的情绪调节模型。

对情绪调节的年龄差异,Carstensen,Fung和Charles(2003)的社会情绪选择理论认为,随着年龄的增长,个体将学会通过增强积极情绪和减少消极情绪来维持幸福感。与年龄小的个体相比,年龄大的个体采取的情绪调节策略可能更为积极,从而使他们在面对诸如人际矛盾的时候有较少的愤怒和较弱的敌对行为。

2.2 文化变量

随着跨文化研究的进行和本土心理学的兴起,生活在不同文化背景下的群体的情绪调节差异逐渐引起了研究者的关注,文化作为一个可能起重要影响的变量逐渐得到研究者的重视。

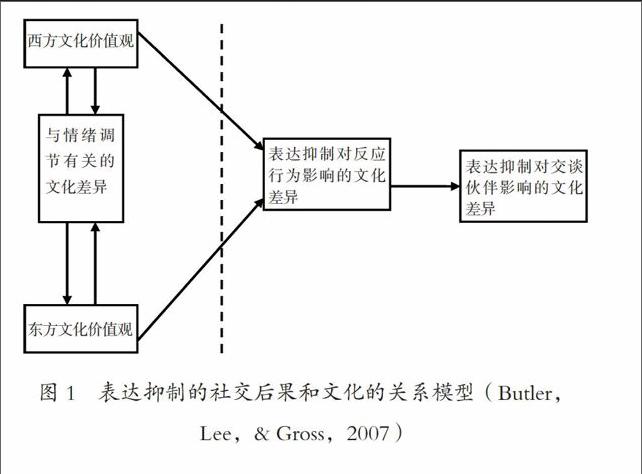

Gross和John(2003)考察了认知重评和表达抑制对认知、情绪、幸福感和社会行为的影响效果,结果发现在西方的文化背景中,认知重评具有积极的效果,而表达抑制具有消极的效果。但后来,Bulter,Lee和Gross(2007)认为,表达抑制对消极社会后果的影响可能受到文化和价值观的调节(见图1),这一假设得到了研究的证实。他们首先通过问卷调查发现,与持东方价值观的个体相比,具有西方价值观的美国人在日常生活中报告了较低的表达抑制水平,同时他们习惯化的表达抑制更多地与自我防御目标和消极情绪相联系;接着,他们通过实验诱发考察了表达抑制对人际互动的影响,结果发现,实验引起的表达抑制导致具有西方文化背景和持有西方价值观的个体在面对面交往中的人际反应减少,同时伴随着对同伴的消极感知和敌对行为,但这些消极后果在具有东方文化背景和价值观的个体中却有很大下降。

王力、张厚粲、李中权和柳恒超(2007)运用Gross的情绪调节问卷,以1163名大学生为考察对象进行相关研究。结果发现,认知重评对主观幸福感具有积极的影响,而表达抑制则和主观幸福感呈现出微弱的负相关,在路径模型中,表达抑制对主观幸福感影响没有显著的预测效果。

西方是个性主义的社会,其文化崇尚自我和个性的张扬,因此当个体采取表达抑制的情绪调节策略时,便与文化塑造的个性发生矛盾与冲突,从而带来消极的后果。儒家是东方文化尤其是中华传统文化的核心内容,几千年来儒家文化的影响已经渗入到每个中国人的集体无意识中,影响着中国人的心理和行为方式,而儒家文化崇尚“致中和”,表现在实际生活中就是主张克制、忍让和谦虚。东西方文化上述不同,可能是导致在“表达抑制”这一情绪调节策略的影响效果上出现差异的重要原因。

2.3 语言技能变量

语言技能包括接受和理解别人语言信息的能力与通过语言输出自我愿望和信息的能力两个主要方面。Saarni(1999)指出,由于语言是描述、整合与比较情绪体验的重要途径,因此对情绪发展具有基础性的作用。情绪调节的一个重要方面是情绪表达,而语言技能的高低是影响情绪表达的重要因素,语言技能的发展水平影响着正常情绪调节社会化的完成。

关于语言技能对情绪调节影响的研究主要是关注可能出现语言技能发展问题的儿童阶段。以往的研究已经证实较差的语言发展水平会带来各种内化和外化精神问题,现在有研究则发现情绪调节在其中起着中介作用。也就是说,较差的语言技能水平导致他们无法运用一些适应性的情绪调节策略,从而引发了相应的情绪和行为问题。Stansbury和Zimmermann(1999)将78对母子(孩子是学龄前儿童)置于温和的挫折情景中,考察母亲如何应对孩子的消极情绪。结果发现,与具有较高语言技能水平的母亲相比,较低语言水平的母亲无法为儿童提供复杂的情绪调节策略;具有较低语言技能的儿童较多地采取身体性的自我安抚的情绪调节策略,而这与一系列行为问题呈现显著的正相关。对于儿童而言,由于其较低的语言技能水平,他们不能采取有效的情绪调节策略,同时较低的语言技能水平也导致他们无法理解父母传授给他们的情绪调节策略。

临床研究也发现,有语言损害的儿童更有可能存在情绪调节困难。Fujiki,Brinton和Clarke(2002)对有特定语言损害(specific language impairment,SLI)的儿童与正常儿童的情绪调节进行比较,教师评定的结果表明正常儿童情绪调节能力的得分要显著高于患SLI的儿童。Fujiki等人同时也指出,情绪调节和语言技能可能存在一种相互影响的关系,也就是说情绪调节同样会影响语言技能的发展。

2.4 家庭环境变量

家庭环境对个体尤其是儿童和青少年的心理发展具有较强的影响作用:一方面,家庭环境是儿童和青少年成长和学习活动的重要场所,其中各种因素的相互作用对于儿童和青少年的心理成长具有重要影响;另一方面,儿童和青少年处于迈向心理成熟的重要阶段,其心理与行为具有较强的可塑性,家庭环境的质量与氛围将对其心理发展和完善具有重要影响作用。

情绪调节作为心理成长的一个重要方面同样受到家庭环境的影响。Morris,Silk和Steinberg(2007)曾专门提出了家庭对儿童情绪调节与调整的三维假设模型,并以此模型为基础说明家庭环境对儿童情绪调节发展及调整的影响作用。从图2可以看出,Morris等人认为家庭环境中的观察学习、教养方式和家庭情绪氛围在不同程度上对儿童的情绪调节和调整产生影响,而这种影响过程同时受到父母特征和儿童特征的调节。该假设模型的提出对于全面考察家庭环境对儿童及青少年情绪调节的影响具有重要的启示意义。

2.4.1 父母教养方式

教养方式是指父母对待孩子成长过程中的态度和行为。不同的教养方式对儿童的情绪和社会发展产生不同的影响,父母甚至可以通过对孩子的教养直接传授给他们应对消极情绪的具体策略。一些教养方式,诸如接受、支持和情感支持,被认为和儿童的情绪调节发展有密切联系。有研究发现,四年级和五年级的儿童报告的父母接受与积极进取和寻求帮助的情绪调节策略有密切联系。一项对9~10年级儿童的研究发现,父母的支持程度越高,儿童拥有情绪调节策略的接触途径越多,其运用的情绪调节策略也被认为更适宜(Hardy & Power,1993)。父母的情感支持水平和儿童消极情绪的反应水平呈显著负相关,而这可以推论是由于情绪调节策略发挥作用的缘故。另外一些教养方式,诸如敌对、心理控制、消极控制和缺乏关心,被认为和儿童较低的情绪调节水平存在着密切联系。Calkins,Smith和Gill(1998)通过一项可观测的情绪诱发任务的研究发现,父母消极的教养方式,如责骂、发怒和身体控制与较差的情绪调节水平存在密切联系。Morris等(2007)的研究也发现,父母的敌对和父母报告儿童较低的情绪调节水平联系密切。

2.4.2 婚姻冲突

家庭关系的一个重要方面是婚姻关系或者说是夫妻关系,夫妻冲突的发生频率及处理方式是影响儿童成长的一个重要的背景变量。儿童能通过观察学习接受适应或非适应性的方式来处理和情绪有关的冲突。Shaw,Keenan和Vondra(1997)的研究表明,父母冲突和儿童的内化精神问题具有较高的相关,而父母冲突增强了儿童体验到消极情绪的强度,这暗示儿童的情绪调节困难易受到婚姻冲突的消极影响。Volling,McElwain和Notaro(2002)研究发现,积极的婚姻关系和孩子对母亲与其他孩子的互动引起的嫉妒情绪的调节能力有密切关系。Schulz,Waldinger和Hauser(2005)的研究则发现,那些善于调节自己情绪的青少年生长在敌对行为较少和互动更积极的婚姻关系中。由此可见,婚姻关系的质量与夫妻冲突作为儿童在家庭成长中的重要环境变量对儿童的情绪调节具有重要影响,是研究者考察情绪调节与家庭系统关系时需要注意的重要方面,有助于全面理解和把握儿童情绪调节的影响因素。

2.4.3 亲子依恋

亲子依恋是指父母与婴孩在成长过程中形成的一种抚养和被抚养的关系,表达的是在抚养过程中产生的特殊的感情上的联结。依恋可以分为安全型依恋和不安全型依恋,不安全型依恋又可以区分为回避型依恋和矛盾型依恋。不少研究者认为依恋的核心内容就是情绪调节,依恋性质的不同和类型的差异直接影响着个体对情绪调节方式的选择。研究发现,安全型依恋的个体倾向于表露自己的痛苦,主动寻求外部支持,以假设性的方式来调节消极情绪;回避型依恋的个体倾向于通过抑制自身的消极情绪体验,以减少与依恋对象的冲突;而矛盾型依恋的个体则倾向于夸大自身痛苦,希望引起他人关注,以减少自身痛苦并得到外部支持(Feeney,1995)。

Zimmermann(1999)研究发现,安全型依恋的个体和适应性的情绪调节存在显著的正相关,回避型和矛盾型依恋的个体则和适应性的情绪调节存在显著的负相关。Gilliom,Shaw和Beck(2002)研究发现,婴孩在一岁半时的安全型依恋对其三岁时有效的情绪调节具有预测作用。Contrers,Kerns和Weimer(2000)的研究则发现,五年级儿童建设性的情绪调节策略更多地和安全型依恋密切关联;该研究还发现,建设性的情绪调节策略在依恋对社会能力的影响中起着中介作用。Gross和John(2003)的研究则发现,依恋回避和表达抑制存在显著的正相关,而表达抑制在西方文化背景下的研究中被证明是一种非适应性的情绪调节策略。

情绪调节与依恋类型在某种程度上来说是一种相互作用的关系,婴孩早期的亲子关系和情绪调节对依恋的形成具有重要作用,但在依恋类型确定后则在很大程度上影响个体所采取的适应性的情绪调节策略。因此重视在早期培养婴孩形成安全型的依恋类型对其未来情绪调节的发展具有重要意义。

2.5 人格特征变量

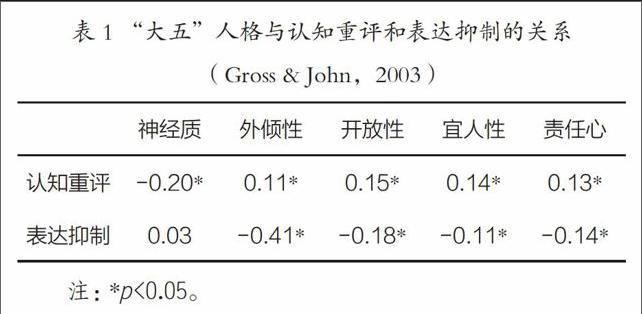

人格特征和情绪调节的关系一直是研究者关注的重要课题。Gross和John(2003)考察了“大五”人格和认知重评与表达抑制的关系,结果发现:认知重评和神经质呈显著负相关,和外倾性、开放性、宜人性和责任心则呈现显著的正相关;表达抑制和外倾性、开放性、宜人性和责任心则都呈显著的负相关,和神经质的相关不显著(见表1)。Tobin,Graziano和Vanman(2000)的研究则发现,宜人性是儿童和成年人有意控制情绪的有效预测变量;而Jensen-Campbell,Knace,Waldrip和Campbell(2007)的研究表明,在责任心上的得分越高,越有可能调节他们愤怒情绪的表达。国内的研究结果表明外倾性和神经质被认为和情绪与情绪调节的关系最为密切。胡艳华和黄敏儿(2006)的研究发现,高外倾的个体对积极的情绪有较多的重视、宣泄和较少的抑制,他们的消极情绪一般不容易被激活,当面临消极情绪时,在进行减弱调节之后,其消极情绪维持在一个较低的水平;与此相反,高神经质的个体对可能引起消极情绪的刺激关注较多,在情绪行为上的表达也比较多,在消极情绪激活过程中,高神经质个体比较容易陷入消极情绪之中。

在临床上,某些特殊的人格障碍会对情绪调节的发展产生不利影响,研究者关注比较多的是边缘人格障碍。边缘人格障碍以人际关系、认知和情感功能的缺失为主要特征。Gratz,Rosenthal和Tull(2006)的研究发现,边缘人格障碍和情绪调节困难的某些维度存在着密切的关系,Ebner-Priemer,Welch和Grossman(2007)的研究则发现,边缘人格障碍患者报告了更多的消极情绪、更少的积极情绪和更强烈的消极情绪体验,这暗示他们缺乏对体验到的消极情绪进行有效调节的能力。

目前对人格与情绪调节的相关研究主要集中在某些维度上,而且是以西方研究者划分的人格维度进行的相关研究,这是否符合中国的文化背景和中国人的真实人格特征还有待进一步研究。

2.6 生理机制变量

对情绪调节的神经机制研究主要包括两个方面:一是考察情绪调节发生的中枢神经定位,也就是确定与情绪调节发生有关的脑区;二是考察情绪调节发生带来的周围神经系统的变化,包括内脏、心跳和皮肤电的变化,在实际研究中主要是将其作为不同情绪调节策略效果的生理反应指标。情绪是人脑的高级功能,对情绪调节生理机制的研究主要侧重于研究其运行的脑机制。传统的理论和研究认为,人的情绪系统是由边缘系统所控制(包括皮层及皮层下结构,如扣带回、海马、丘脑和下丘脑等)。边缘系统一度被称作“情绪脑”,这种叫法后来被认为是不准确的,因为边缘系统并未包括后来研究中证明的在情绪产生中起重要作用的杏仁核。20世纪80年代以来的研究表明,情绪调节被一个回路所控制,包括以下几个部分:前额皮层、眶额皮层、杏仁核、海马、前扣带回皮层及岛叶皮层等部分。它们共同加工、产生和调节情绪及情绪行为。Jackson,Malmstadt,Larson和Davidson(2000)研究发现,有更大基线水平左侧前额激活的个体能够更好地压抑消极情绪,表明左侧前额活跃的个体比右侧激活的个体能更好地应对消极情绪并从中恢复过来。其他研究者的结果也证实了左侧前额激活的个体差异在情绪调节中可能起重要作用。Davidson,Putnam和Larson(2000)研究发现,眶额皮层与其相结合的其他结构(前扣带回、前额区域和杏仁核等区域)是情绪调节内在回路的关键要素(见图3)。

当前,神经成像技术的快速发展为探索情绪调节的神经机制及其与相关的心理健康变量的关系提供了可能。然而目前关于这一领域的研究结果主要是由西方国家的研究者得出,我国的相关研究还处于空白或刚刚起步阶段,开展情绪与情绪调节的生理机制研究是非常必要和相当迫

切的。

3 小结与展望

目前对情绪调节影响因素的研究已经取得了丰硕的成果,这对深入了解情绪调节运行机制具有重要意义,同时也为心理健康工作者有的放矢地为情绪失调患者提供有针对性的干预提供了重要的参考。但目前对情绪调节影响因素的研究多是分散地考察其对情绪调节的影响作用,缺乏对相关研究结果的整合,无法使人们更清晰地了解众多影响因素的地位和效果。因此未来对情绪调节的影响因素的研究应该运用先进的统计方法,如结构方程考察相关影响因素对情绪调节影响的完整模型。另外,情绪调节是受文化差异影响较强的心理变量,国外研究者已经进行了初步探讨,但国内尚未有研究涉足。因此,探讨我国文化背景下情绪调节的发展特点、影响因素及培养个体情绪调节能力的具体途径具有重要意义。

参考文献

胡艳华,黄敏儿.(2006).神经质和外倾的负情绪减弱调节特点. 心理学报,4,553-561.

黄敏儿,郭德俊.(2001).大学生情绪调节方式与抑郁的研究. 中国心理卫生杂志,6,438-441.

王力,张厚粲,李中权,柳恒超.(2007).成人依恋、情绪调节与主观幸福感:重新评价和表达抑制的中介作用. 心理学探新,3,91-96.

沃建中,曹凌雁.(2003).中学生情绪调节能力的发展特点. 应用心理学,2,11-15.

Blanchard-Field,F.,Stein,R.,& Watson,T. L.(2004). Age Difference in emotion-regulation strategies in handling everyday problems. Journal of Gerontology:Psychology Sciences,6,261-269.

Butler,E. A.,Lee,T. L.,& Gross,J. J.(2007). Emotion regulation and culture:are the social consequences of emotion suppression culture-specific? Emotion,1, 30-48.

Calkins,S. D.,Smith,C. L.,& Gill,K. L.(1998). Maternal interactive style across contexts:relations to emotional,behavioral,and physiological regulation during toddler hood. Social Development,7,350-369.

Carstensen,L. L.,Fung,H. H.,& Charles,S. T.(2003). Socioemotional selectivity theory and the regulation of emotion in the second half of life. Motivation and Emotion,27(2), 103-123.

Contrers,J. M.,Kerns,K. A.,& Weimer,B. L.(2000). Emotion regulation as a mediator of associations between mother-child attachment and peer relationships in middle school. Journal of Family Psychology,14,111-124.

Davidson,R. J.,Putnam,K. M.,& Larson,C. L.(2000). Dysfunction in the neural circuitry of emotion regulation—A possible prelude to violence. Science,289, 591-594.

Diamond,L. M.,& Aspinwall,L. G.(2003). Integrating diverse developmental perspectives on emotion regulation. Motivation and Emotion,1, 1-6.

Ebner-Priemer,U. W.,Welch,S. S.,& Grossman,P. (2007). Psychophysiological ambulatory assessment of affective dysregulation in borderline personality disorder. Psychiatry Research,150,265-275.

Feeney,J. A.(1995). Adult attachment and emotional control. Personal Relationship,2, 143-159.

Fujiki,M.,Brinton,B.,& Clarke,D.(2002). Emotion regulation in children with specific language impairment. Language,Speech,and Hearing Services in Schools,33, 102-111.

Garnefski,N.,Teerds,J.,& Kraaij,V.(2004). Cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms:differences between males and females. Personality and Individual Differences,36,267-276.

Gilliom,M.,Shaw,D.,& Beck,J.(2002). Anger regulation in disadvantaged preschool boys:strategies,antecedents,and the development of self-control. Development Psychology,38,222-235.

Gratz,K. L.,Rosenthal,M. Z.,& Tull,M. T.(2006). An experimental investigation of emotion dysregulation in borderline Personality Disorder. Journal of Abnormal Psychology,4,850-855.

Gross,J. J.,Carstensen,L. L.,& Tsai,J.(1997). Emotion and aging:experience,expression,and control. Psychology and Aging,4, 590-599.

Gross,J. J.(1998). The emerging field of emotion regulation:an integrative review. Review of General Psychology,3, 271-299.

Gross,J. J.,& John,O. P.(2003). Individual Differences in two emotion regulation process:implications for affect,relationships,and well-bing. Journal of Personality and Social Psychology,2,348-362.

Hardy,D. F.,Power,T. G.,& Jaedicke,S.(1993). Examining the relation of parenting to childrens coping with everyday stress. Child Development,64, 1829-1841.

Jackson,D. C.,Malmstadt,J. R.,Larson,C. L.,& Davidson,R. J.(2000). Suppression and enhancement of emotional responses to unpleasant pictures. Journal of Psychophysiology,37,515-522.

Jensen-Campbell,L. A.,Knace,J. M.,Waldrip,A. M.,& Campbell,S. D.(2007). Do big five personality traits associated with self-control influence the regulation of anger and aggression? Journal of Research in Personality,2, 403-424.

Lazarus,R. S.(1991). Emotion and adaptation. New York:Oxford University Press.

Morris,A. S.,Silk,J. S.,& Steinberg,L. (2007). The role of family context in the development of emotion regulation. Social Development,16(2), 361-388.

Saarni,C.(1999). The development of emotional competence. New York:Guilford Press.

Schulz,M. S.,Waldinger,R. J.,& Hauser,S. T.(2005). Adolescents behavior in the presence of interparental hostility:developmental and emotion regulatory influences. Development and Psychopathology,17, 489-507.

Shaw,D. S.,Keenan,K.,& Vondra,J. I.(1997). Antecedents of preschool childrens internalizing problems:a longitudinal of low-income families. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry,24,231-250.

Stansbury,K.,& Zimmermann,L. K.(1999). Relations among child language skills,maternal socialization of emotion regulation,and child behavior problems. Child Psychiatry and Human Development,2,121-142.

Tobin,R. M.,Graziano,W. G.,& Vanman,E. J.(2000). Personality,emotional experience,and efforts to control emotions. Journal of Personality and Social Psychology,4, 656-669.

Volling,B. L.,McElwain,E. L.,& Notaro,P. C.(2002). Parents emotional availability and infant emotional competence:predictors of parent-infant attachment and emerging self-regulation. Journal of Family Psychology,16, 447-465.

Zimmermann,P.(1999). Structure and functions of internal models of models of attachment and their role for emotion regulation. Attachment & Human Development,3,291-306.

栏目编辑 / 丁 尧 终校 / 黄才玲