微课程的设计与开发

王菁

摘 要: 随着学习“微”时代的到来,微课程成为教师研究的热点问题。本文对微课程的概念和研究现状进行了阐述和梳理,并以国际贸易专业微课程为例,从实践层面对微课程的设计开发进行了研究,最后基于微课程设计开发的思想进行了反思与展望。

关键词: 微课程 国际贸易专业 设计与开发

随着信息技术的飞速发展及微信、微电影的盛行,我们的学习进入“微”时代。可汗学院的反转课堂和TEDed在线微课程的出现与发展,掀起了教育领域的微课潮流。目前,微课程的研究已经成为广大教师的研究热点,许多一线教师对此展开了较多研究。但现有的相关研究大多停留在理念和前景阐述层面,对微课程的实践设计层面的研究还相对比较缺乏。本文首先对微课程的概念和研究现状进行梳理,然后以国际贸易专业微课程为例,从实践层面对微课程的设计开发进行了研究,最后基于微课程设计开发的思想进行反思与展望。

一、微课程的概念

对于微课程的概念,目前还没有统一定义。自20世纪60年代起,英美等国家已着手开发“微型课程”(Mini-Lesson或Micro-curriculum),即集中针对某一主题设计与实施的小规模短时课程。

2008年,美国新墨西哥州圣胡安学院的高级教学设计师戴维·彭罗斯(David Penrose)提出了“微课程”理念,首创了声名远播的“一分钟的微视频”的“微课程”(Microlecture),其核心理念是在课程中把教学内容与教学目标紧密联系起来,产生一种“更加聚焦的学习体验”。

在国内,胡铁生(2011)可视为提出“微课”概念的第一人:微课是根据新课程标准和课堂教学实践,以教学视频为主要呈现方式,反映教师在针对某个知识点或环节的教学活动中所运用和生产的各种教学资源有机结合体①。本文研究的微课程主要是以视频为载体,教师针对某一个或几个知识点设计的时长约10分钟的小课程。

二、微课程的研究现状

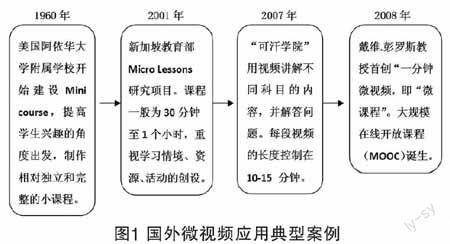

“微课程”最终的起源地是在美国,之后国外诸多学者也开始进行“微课程”的研究与设计。从国外“微课程”的演变历程看,主要经历了Mini course,Micro lesson,Micro lecture,最后到MOOC四个阶段。在国外微视频资源开发和应用的研究方面,其典型案例如下图所示:

图1 国外微视频应用典型案例

随着网络在教育中的快速应用和移动学习的盛行,国内学者对微课程的研究主要集中在微课程的设计、微课程的开发、微课程的应用、微课程的管理、微课程的评价,具体文献数量如表1所示:

表1 国内微课程研究现状汇总

从表中看出,近两年研究微课程的文献增多,并且集中在微课程的设计和开发领域。研究者主要以佛山教育局胡铁生(2011)、华南师范大学焦建利、上海师范大学黎家厚教授为代表,国内的实践案例以广东佛山市微课、华南师范大学“凤凰微课”为主。无论是文献研究还是实践案例,都对微课程的概念、设计及应用模式进行了研究。

三、国际贸易专业微课程设计与开发

(一)《国际贸易实务》微课程框架设计

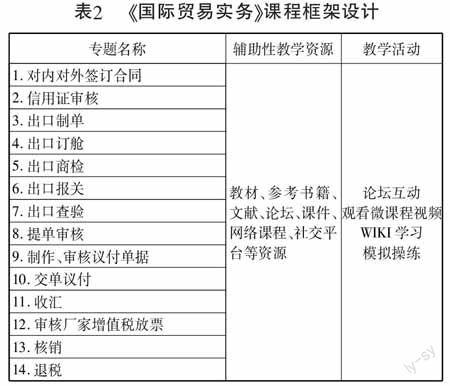

《国际贸易实务》是一门实践性较强的专业课程,旨在培养学生操作国际货物买卖的实际能力。在之前的教学过程中,由于教学形式比较单一,教学内容也是以教材理论知识为主,大多数学生对传统的面授课程感到枯燥,他们希望能增强课程的实用性和可操作性,以便激发学生的自主学习兴趣和提高动手能力。《国际贸易实务》是一门流程性、操作较强的课程,本文将国际货物买卖操作流程分成若干个环节,将每个环节作为一个专题进行微课程设计,每个微课程10—15钟,有利于短时间内集中学生注意力,并结合各种新技术和媒体,在微课程设计上,突出微课程的交互性和可操作性。具体的课程框架设计如下。

表2 《国际贸易实务》课程框架设计

(二)《国际贸易实务》微课个案设计

本文从《国际贸易实务》微课程中选取了一个典型案例进行了个案设计。国际贸易术语是《国际贸易实务》课程中非常核心的一部分内容,本文选取其中一个常用的贸易术语,按照“创设问题情境—设计情境对话—总结贸易术语买卖双方义务—知识要点自测”进行微课设计。

表3 FOB贸易术语个案设计

四、反思和展望

作为一种新兴的教育资源,微课程已在教育领域得到广泛使用,与此同时,对教师的教学设计和信息技术应用能力也提出更高要求。微课程的定义和设计开发有待进一步规范和系统化,对于一线教师来说,更深入地进行微课程实践研究有助于进一步推动信息技术与教育的融合,更好地促进改革。

注释:

①胡铁生.微课:区域教育信息资源发展的新趋势[J].电化教育研究,2011(10).

参考文献:

[1]Harald Weinreich, Hartmut Obendorf,Eelco Herder,and Matthias Mayer. Not Quite the Average: An Empirical Study of Web Use[J]. ACM Transactions on the Web,2008,2(1).

[2]Gavin Bennett, Nasreen Jessani. THE KNOWLEDGE TRANSLATION TOOLKIT-Bridging the Know-Do Gap; A Resource for Researchers[M]. SageIndia: IDRC,2011.

[3]刘名卓,赵娜.网络教学设计样式的研究与实践[J].远程教育杂志,2013(6):79-86.

[4]赵健,裴新宁,郑太年,叶莹.适应性设计(AD)面向真实性学习的教学设计模型研究与开发[J].中国电化教育,2011(10):6-14.

[5]彭兰.碎片化社会背景下的碎片化传播及其价值实现[J].今传媒,2011(10):9-11.

[6]苏岩.微视频发展历史研究[J].软件导刊(教育技术),2011(11):33-35.

[7]沈夏林,周跃良.论开放课程视频的学习交互设计[J].电化教育研究,2012(02):84-87.

[8]胡铁生,焦建利.发达地区中小学教育建设现状分析:以佛山市为例[J].中国电化教育,2009,11-18.

[9]胡铁生.微课:区域教育信息资源发展的新趋势[J].电化教育研究,2011(10).

[10]梁乐明,梁锦明.从资源建设到应用:微课程的现状与趋势[J].中国电化教育,2013,8-14.

[11]刘素琴.中小学教育中微型课程的开发与应用研究[D].上海:上海师范大学,2007.

[12]刘名卓.网络课程的可用性研究[D].上海:华东师范大学,2010.