加氢催化剂的透射电子显微研究

郑爱国

(中国石化 石油化工科学研究院,北京 100083)

环保法对车用燃料中硫含量的要求越来越严格。加氢脱硫工艺是降低车用燃料中硫含量的主要技术之一,为满足生产低硫车用燃料的要求,需要进一步提高脱硫催化剂的活性及选择性。加强对加氢脱硫催化剂活性相的认识将有助于了解催化剂制备条件变化对催化活性的影响,对加快研发高活性的加氢脱硫催化剂具有重要意义[1]。

利用透射电子显微方法(TEM)研究硫化态加氢脱硫催化剂活性相形态和分布的工作已经越来越为广大的催化剂领域研究人员所重视,也取得了很大进展[2-7]。MoS2(WS2)是构成硫化态加氢脱硫催化剂活性相CoMoS(NiWS)的主要组分,透射电镜观察到的层状MoS2堆垛可以反映出CoMoS活性相的分布信息。通过TEM可以获取MoS2片晶的平均长度L、平均堆叠层数N、单位面积堆垛数D等微观信息,用于考察催化剂Ⅰ、Ⅱ类活性相的几何尺寸和分布信息;基于特定假设条件还可以从L、N、D数据计算出边、角位的活性金属原子数目,从而获取催化剂活性位的半定量信息[5]。在国外主要的研究机构,TEM已成为表征硫化态加氢催化剂活性相最直接和最常用的分析工具[7]。TEM可以清晰地给出活性相的微观形貌信息,但不能揭示活性相的化学组成信息,而借助扫描透射结合X射线能谱分析技术(STEM-EDX)可以给出加氢脱硫催化剂微区元素的分布[7-10]。催化剂都具有其特定的三维空间结构,仅依靠二维TEM图像进行解析难以获得完整的信息,甚至可能出现一些误读。如图1下部显示的催化剂活性组分在载体表面和载体内部的3种不同分散状态,在图1上部的TEM照片(为其示意图)中合并为一,因此无法确定活性组分在z方向上的具体分布情况。TEM的TOMO研究为加氢催化剂三维形貌的研究提供了技术上的可能[11-12],国内目前尚无相关的研究报道。利用TEM、STEM-EDS以及TEM TOMO等技术研究加氢催化剂,对深入了解加氢催化剂的性质,表征活性组分在载体上的位置及分布状况,优化催化剂配方和研究开发新型加氢催化剂,均具有重要意义。

图1 载体表面和载体内部活性组分颗粒分布示意图Fig.1 Schematic for the distribution of catalyst activated particles on surface and inside of support

笔者综合运用了TEM、STEM-EDS以及TEM TOMO技术对系列加氢催化剂进行了研究,以期获取加氢脱硫催化剂的结构和组成信息。

1 实验部分

1.1 催化剂样品

TEM实验所用催化剂为中国石化石油化工科学研究院采用孔饱和共浸法制备的NiMo系加氢催化剂。按照工业制备条件不同,编号为D1、D2,其中D1为常规工艺制备的催化剂,D2为新工艺制备的催化剂。将催化剂研磨、筛分成80~125μm的粉末,然后在90%H2+10%H2S的混合气中于673K硫化4h。硫化完毕,将样品冷却到室温,并用N2吹扫约0.15h,保存在充有氩气的密封样品瓶中。

STEM实验所用催化剂为硫化态CoMo系催化剂C1,C2,C3。

3DTOMO实验所用催化剂为硫化态R1催化剂,标识物为上海华蓝化学科技有限公司生产的直径为5~10nm的金粒子。

1.2 实验仪器

美国FEI公司TECNAI G2F20S-TWIN型透射电子显微镜,配有扫描透射附件和EDAX公司X射线能谱附件。3DTOMO所用特殊高倾转样品杆由Gatan公司提供,数据采集软件和准直软件为Xplore3D和Inspect3D,可视化处理软件为Amira。

1.3 电镜分析样品的制备

为避免催化剂在制样过程中氧化,将硫化样品置于盛有环己烷液体的研钵中研磨。将粉末样品与环己烷一起封存于小样品瓶中,采用悬浮制样法利用微栅制备电镜观察样品。3DTOMO实验的样品需滴入适当浓度的纳米金粒子作为实验准直的标识物。

1.4 样品的电镜表征

将制备好的样品迅速移入电镜,在不同条件下,分别进行常规TEM照片拍摄、STEM-EDS实验观察和3DTOMO实验图片的采集、处理和重构。

TEM模式中,聚光镜光阑取3,电镜的拉出电压取3600V,Gun Lens参数设定为1,Spot Size参数设定为1。

STEM模式中,聚光镜光阑取2,电镜的拉出电压取4500V,Gun Lens参数设定为5,Spot Size参数设定为6。

3DTOMO实验采用TEM模式,选择相同成像条件进行。样品每倾转1°摄取一帧图片,连续采集121帧图片,然后采用三维重构专用图象软件处理采集的系列图片。

2 结果与讨论

2.1 加氢催化剂D1、D2的TEM表征结果

对于硫化态的加氢催化剂,TEM可以清晰地观察到层数不同、长短不同的条纹堆垛——加氢催化剂活性相的特征信息。统计、分析这些电镜照片上的条纹层数和长度,就能够获得MoS2活性相的分布信息。

为了使得TEM所观察样品的实验结果具有代表性,以便进行统计、分析,必须观察催化剂的不同区域,实验时对每1个样品至少拍摄20张照片,保证统计面积大于30000nm2。计算可以观察到的MoS2片晶的平均堆垛层数以及片晶的平均长度。

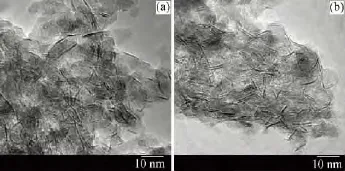

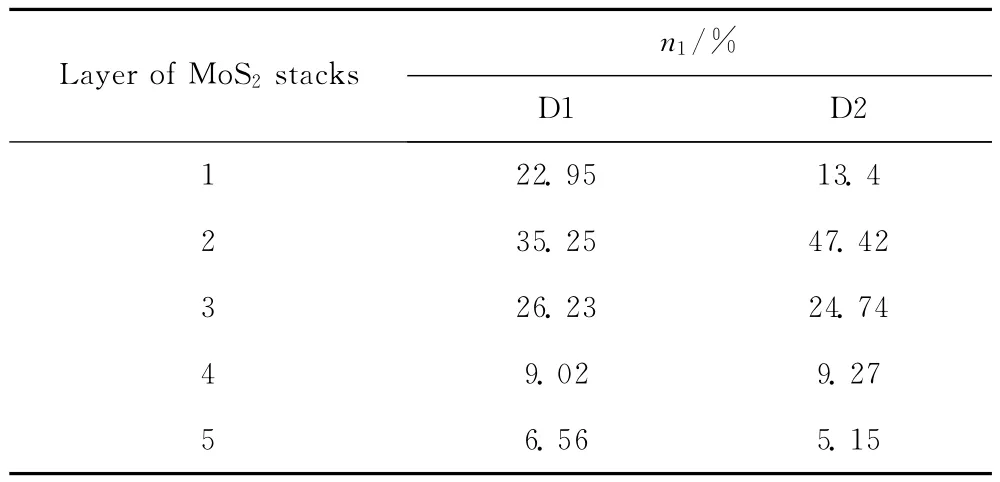

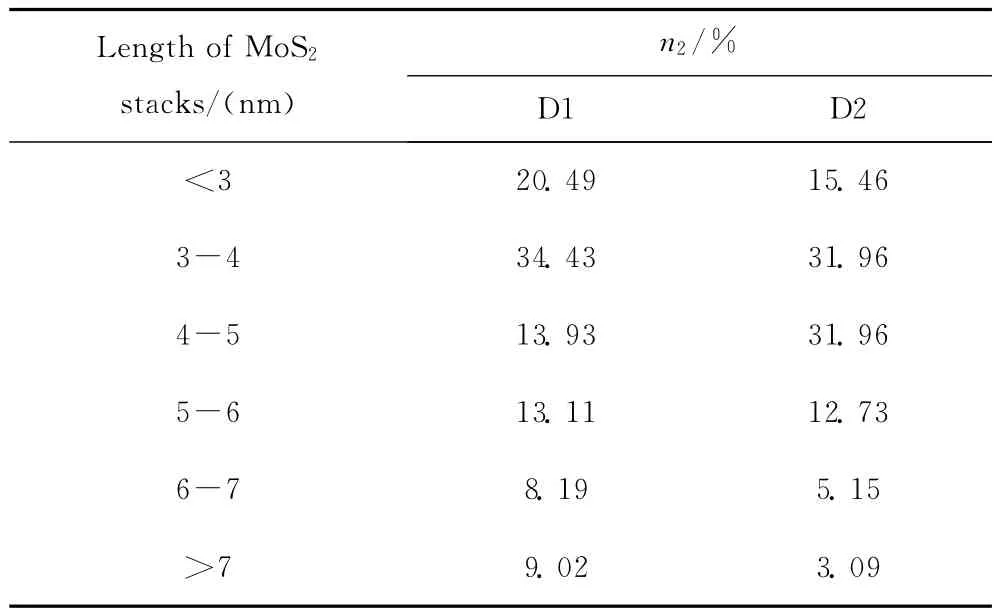

对不同工艺制备的催化剂D1、D2进行TEM表征,考察制备方法对催化剂活性相类型及分布的影响。所考察样品的活性金属均为Ni、Mo,载量相同,活化温度相同。在一定温度和压力条件下,D1、D2的微反活性评价得到4,6-DMDBT转化率分别为38.15%、46.08%。图2为D1、D2催化剂的TEM照片。其条纹堆垛的统计结果列于表1和表2。

图2 催化剂D1和D2的TEM照片Fig.2 TEM pictures of catalyst D1and D2

表1 D1与D2催化剂中MoS2片晶层数分布(n1)Table 1 Layer distribution(n1)of MoS2stacks in catalyst D1and D2

由表1可见,常规方法制备的催化剂D1呈单层分布的条纹占了近23%,而经新工艺制备的催化剂D2单层条纹下降到13%,而且新工艺使得2层条纹增加到近50%,4、5层的条纹两者差不大。从表2可知,采用新制备工艺使催化剂中MoS2片晶长度大于6nm的活性相从17%下降到8%,同时MoS2片晶长度在4~5nm的活性相比例从14%增加到32%,短条纹比例的增加使得催化剂活性相边角位的活性金属原子数量增加,活性组分利用率得到提高,从而提高了催化剂的加氢脱硫活性,4,6-DMDBT的转化率提从38%提高到46%。

表2 D1与D2催化剂中MoS2片晶长度分布(n2)Table 2 Length distribution(n2)of MoS2 stacks in catalyst D1and D2

2.2 加氢催化剂C1~C3的STEM-EDS表征结果

为了揭示加氢催化剂活性相的化学组成信息,采用STEM-EDS对加氢催化剂的堆垛内外活性金属分布状态进行了研究。

一般认为,TEM照片上的条纹堆垛是催化剂的活性相,而看不见条纹的区域没有活性相,或虽然存在活性相,但由于其取向与电子束垂直使得在TEM图片上无法辨析。采用STEM-EDS考察了经不同改性处理的系列CoMo/γ-Al2O3催化剂C1~C3堆垛区内、外元素分布情况,该系列催化剂的金属负载量相同,改性助剂加入量不同。

图3为催化剂C3的STEM照片以及在堆垛区(方框1)以及堆垛外(方框2)采集的能谱。对该体系3个催化剂各采集10个不同微区的STEM-EDS信息,分别统计计算堆垛微区和非堆垛微区的Mo、Co、S元素含量及相对分布数据,结果列于表3。

由表3可见,在堆垛区外也明显存在活性组分,只是在堆垛区内的活性组分含量均比堆垛区外高,表明在TEM照片中看不见条纹的区域,只是因为该区域是活性相取向与电子束垂直的区域,TEM无法辨析,而并非没有活性金属。由表3还可知,所有活性组分在堆垛区内的含量都比堆垛区外的高。

图3 催化剂C3的STEM照片以及对应区域的EDS谱Fig.3 STEM picture of catalyst C3and EDS spectra of in-stacks and out-stacks

表3 Co-Mo系列催化剂堆垛区内外元素组成以及相对比值Table 3 Element content and ratio of in-stacks and out-stacks of Co-Mo catalysts

2.3 加氢催化剂R1的3DTOMO表征结果

对不同倾转角度下采集的121张TEM照片进行一系列处理后,进行该系列照片的三维重构。经过处理,最初采集的系列倾转照片已经重构为垂直于电子束的系列“切片”照片。当重构完成获得三维的数据库后,即可进行重构结果的可视化和分析处理。

图4为催化剂R1的TEM照片。由图4可清晰地看到活性相的形貌信息,但不能揭示活性相的空间信息。对重构结果的进一步分析和处理可以直接得到MoS2晶片的三维形貌特征的图像,如图5所示。图5(a)是以Iso-surface方法显示的重构系列y方向“切片”中的图像,可以观察到催化剂的活性相条纹;图5(b)是重构系列y方向“切片”与z方向“切片”相交结果的图像,可以在三维上观察到活性相条纹的特征;图5(c)则显示出MoS2晶片的三维特征形貌。

利用这些处理后的可视化结果,可以直观地观察催化剂样品的内部特征和空间形貌,增加了对加氢催化剂内部、表面形貌的认识,进一步认识到催化剂表面的不规整性以及催化剂内部的不均匀性。

图4 催化剂R1的TEM照片Fig.4 TEM picture of catalyst R1

图5 Iso-surfaces模式方式下催化剂R1的图像Fig.5 Iso-surfaces pictures of hydrotreating catalyst R1

3 结 论

采用TEM技术可以获得硫化态加氢脱硫催化剂的活性相信息,且活性相条纹堆垛的层数、平均长度的统计结果与催化剂的活性有良好的关联性,TEM技术已经成为表征加氢催化剂的重要内容,广泛用于加氢催化剂的改性、制备和开发中。

STEM-EDS方法可给出加氢催化剂活性相的化学组成及分布信息,催化剂的堆垛区内、外都存在一定比例的活性组分,而且活性组分在堆垛区内的含量比堆垛区外高。

利用建立的TEM TOMO系列图片采集、准直、重构以及重构结果可视化的实验方法,获得了加氢脱硫催化剂样品的可视化三维重构图像,可直接观察加氢催化剂样品的MoS2晶片的三维特征形貌,进一步认识催化剂表面的不规整性以及催化剂内部的不均匀性。

综合运用多种电子显微技术进行加氢催化剂的分析研究,可以弥补单一技术的局限,获取更丰富的催化剂形貌、化学组成甚至三维空间中不同活性组分的分布信息。

[1]李大东.21世纪的炼油技术与催化[J].石油学报(石油加工).2005,21 (3)17-24.(LI Dadong.Petroleum refining technologies and catalysis in the 21stcentury[J].Acta Petrolei Sinica (Petroleum Processing Section),2005,21(3):17-24.)

[2]SRINRVASAN S,DATYE A K,PEDEN C H F.The morphology of oxide-supported MOS2[J].J Catal,1992,137(2):513-522.

[3]PAYEN E,HUBAUT R,KASZTELAN S,et al.Morphology study of MOS2and WS2-based hydrotreating catalysts by high-resolution electron microscopy[J].J Catal,1994,147(1):123-132.

[4]左东华,聂红,李大东,等.硫化态NiW/Al2O3催化剂加氢脱硫活性相的研究Ⅰ.XPS和HREM表征[J].催化学报,2004,25(4):309-314.(ZUO Donghua,NIE Hong, LI Dadong, et al. Study on the hydrodesulfurization active phase in sulfided NiW/Al2O3catalyst I XPS and HREM characterizations [J].Chinese Journal of Catalysis,2004,25(4):309-314.)

[5]EIJSBOUTS S,HEINERMAN J J L,ELZERMAN H J W.MoS2structures in high-activity hydrotreating catalysts I Semi-quantitative method for evaluation of transmission electron microscopy results.Correlations between hydrodesulfurization and hydrodenitrogenation activities and MoS2dispersion[J].Applied Catalysis A:General,1993,105(1-2).53-68.

[6]FAN Y,SHI G,LIU H Y,et al.Morphology tuning of supported MoS2slabs for selectivity enhancement of fluid catalytic cracking gasoline hydrodesulfurization catalysts[J].Applied Catalysis B:Environmental,2009,91(1-2):73-82.

[7]SORENSEN O,BJERNE S C,CANDIA R,et al.HREM and AEM studies of HDS catalysts:Direct evidence for edge location of cobalt in Co-Mo-S [J].Applied Catalysis,1985,13(2):363-372.

[8]CARLSSON A, BRORSON M, TOPSOE H.Morphology of WS2nanoclusters in WS2/C hydrodesulfurization catalysts revealed by high-angle annular dark-field scanning transmission electron microscopy(HAADF-STEM)imaging [J].Journal of Catalysis,2004,227(2):530-536.

[9]TOPSOE H,CLAUSEN B S, MASSOTH F E.Hydrotreating Catalysts,Catalysis Science and Technology[M].New York:Springer-Verlag,1996.

[10]EIJSBOURS S,VAN DEN OETELAARB L C A,VAN PUILENBROEK R R.MoS2morphology and promoter segregation in commercial type 2Ni-Mo/Al2O3and Co-Mo/Al2O3hydroprocessing catalysts[J].Journal of Catalysis,2005,229:352-364.

[11]HEINER F,PETRA E,ARIE J,et al.Electron tomography for heterogeneous catalysts and related nanostructured materials[J].Chemical Reviews,2009,109(5):1613-1629.

[12]PAUL A M, EDMUND P W,JOHN M T.Nanotomography in the chemical,biological and materials sciences[J].Chemical Society Review,2007,36:1477-1494.