神经语言学视角下的第二语言习得解析

常 林

(大连大学 英语学院,辽宁 大连 116622)

一、神经语言学研究回顾

神经语言学在宏观上研究人脑内在的语言机制以及言语生成,外部环境下与人脑内部语言机制的相互关系;在微观上侧重揭示人脑神经系统语言在不同区域习得和贮存、输出和输入言语的内部操作过程,以及这些过程跟神经系统的关系。

(一)测试手段的不同,更新了神经语言学研究的基本观念。

即从原来的临床学观察、考证和语言心理学印证向以语言学为基础的言语分析及其行为分析转变。使神经语言学的研究从医学和心理学领域脱离出来,纳入语言学研究和发展的轨道。

1861年法国外科医生布洛卡(Paul Broca)发现失语症是由外部因素对大脑皮层某些区域的伤害引起的,1874年德国神经学家韦尼克(Carl Wernicke)也发现言语感受是由于脑部病变而受到影响。此后,各国学者和医生们根据大量脑损伤引起语言障碍的临床病例对神经和语言之间的关系做了广泛而深入的研究。

心理实验法通过实验对一些变量进行控制,以达到对变量的观察,弥补了临床观察的不足,并在可能的条件下有意识地借助药物、仪器等手段来达到这一目的。许多研究者,象德国的冯特(W·Wundt),普赖尔(W·Preyer),斯特恩(W·Stern)瑞士皮亚杰(J·Piaget),前苏联心理学家维果茨基等著作已经涉及到现代心理语言学的诸多问题。心理学角度的论证,把语言的相关研究从病人脑损伤部位定位中延伸开去,转而关心语言学和心理语言学中的结论,Chomsky 的语言理论的出现和传播对这一方法有着积极的影响。

以上两种方法只能局限于脑区病变的患者,无法观察正常人的言语加工。行为心理学方法的出现,通过分离正常人的行为心理指标—反应时、正确率等使得研究范围扩大到了正常被试(张东平 2008)。20世纪 50年代末出现的脑事件相关电位技术(event-related potential,ERPs),通过记录刺激事件诱发的脑电变化观察大脑活动;神经影像学方法包括正电子发射技术(positron emission tomograph,PET)、单光子发射断层显像(SPECT)、功能磁共振成像(functional magnetic resonance imaging,fMRI),80年代有学者致力于大脑自发电活动所伴随的脑磁图(megnetochcephalograph,MEG)的研究等。现代科技能检测到大脑在进行语言活动时的实时活动,并能对大脑各个区域内的活动进行科学量化分析。

(二)国内外发展现状

西方的神经语言学目前的发展已较为成熟,不仅研究成果丰富,而且在学科体系中取得了重要的地位。首先,通过对神经语言学在大脑中的客观定量实证研究,可以充分避免在语言学中纯粹的理论探讨,进而达到准确的检验;其次,各种学派的语言学的理论机制研究,逐渐向神经语言学靠拢。在世界语言学杂志排名上,神经语言学专业期刊在前50 名占有很大比重,其中《脑与语言》(Brain and Language)、《神经语言学杂志》(Journal of Neurolinguistics)分别排在第一和第十二位。

我国的神经语言学研究也是遵从了西方国家在此学科发展的道路。20 世纪80年代前后,国内的学者开始进行这一新兴学科的探索;如王新德等人先后报道了失读症、失写症和汉字镜像书写的研究结果,并有《神经语言学》的学术书籍问世;二语习得中词汇能力研究最多的问题,内容主要涉及第二语言词汇词义能力发展的路径(孙蓝,2002)、二语词汇的心理表征(张萍等,2010)、二语词汇习得和词汇表征的关系(孙蓝,2004)、二语词汇习得中的形义映现途径(孙蓝等,2006)等方面。杨亦鸣等(2008)通过ERP 技术研究了二语习得过程中词汇能力的神经心理现实性问题。

二、神经语言学相关研究对第二语言习得的借鉴

对自身大脑的开发和研究,人们虽然经过不懈的努力,但还是所知甚少。我们在这里只能以现有资料为参照,解释一些基础的神经语言学的基本要素,以方便对第二语言习得相关内容的解读。

(一)脑神经语言器官的发育

大脑皮层发育成熟的时间不同,儿童在青春期以前,大脑的左右半球都有发展言语功能的潜能,但随着生理结构的发展,左半球逐渐占据言语发展过程的主导作用,而右半球的语言发展潜能受到抑制。人们首先发育成熟的是感觉区和运动区,接着是视觉区,然后是听觉区,最后发育成熟的是言语区,包括布络卡区、韦尼克区、角回区等。在最近的研究也发现:在哺乳动物大脑皮层发育早期兴奋性神经元之间存在着大量的“电突触”,然而,随着大脑皮层不断发育,神经元间“电突触”联系逐渐消失,取而代之的是化学性突触。从生理的形成周期上看,第二语言习得的最大障碍是器官的固化:也就是说,在青春期前在人的大脑中建立了比较稳定成熟的语言处理系统,其特征是大脑皮层发育成熟。这也可以说明为什么在外语学能的研究中,国外过去不少实证研究已经明确指出,外语学能是除了年龄这个不可改变因素之外最能预测外语学习成功的个体差异指标[1]。

语言的应用器官随着年龄的增长在头脑中形成了稳定的反应区域后,第二语言的习得如果没有顺利地进入这个语言系统,而只是徘徊在词汇和语法的积累,则不能熟练地掌握第二语言。也就是说,第二语言内容不能在大脑的语言区域中形成正常的神经回路,第二语言所承载的信息不能被大脑快速地理解和应用,只能通过母语的映射来进行处理。

(二)区域研究

不同的大脑区域,不同的脑神经分担着不用的言语功能。1909年德国学者布罗德曼根据大脑皮质的厚薄、各种神经细胞的分布、纤维的疏密等特点,把大脑皮质进一步分为52 区;前苏联神经心理学家卢利亚依据头脑区域的不同功能把脑区分为三个基本的机能联合区。总体上来讲,现代脑科学已经证实,大脑左半球的功能主要是语言和言语,计算和科学研究,侧重抽象思维,具有连续性、有序性和分析性的特点;右半球的功能主要是音乐、绘画、舞蹈等艺术活动、空间知觉、发现隐蔽关系、想象和情感,侧重于形象思维,具有离散性、弥漫性和整体性的特点[2]。

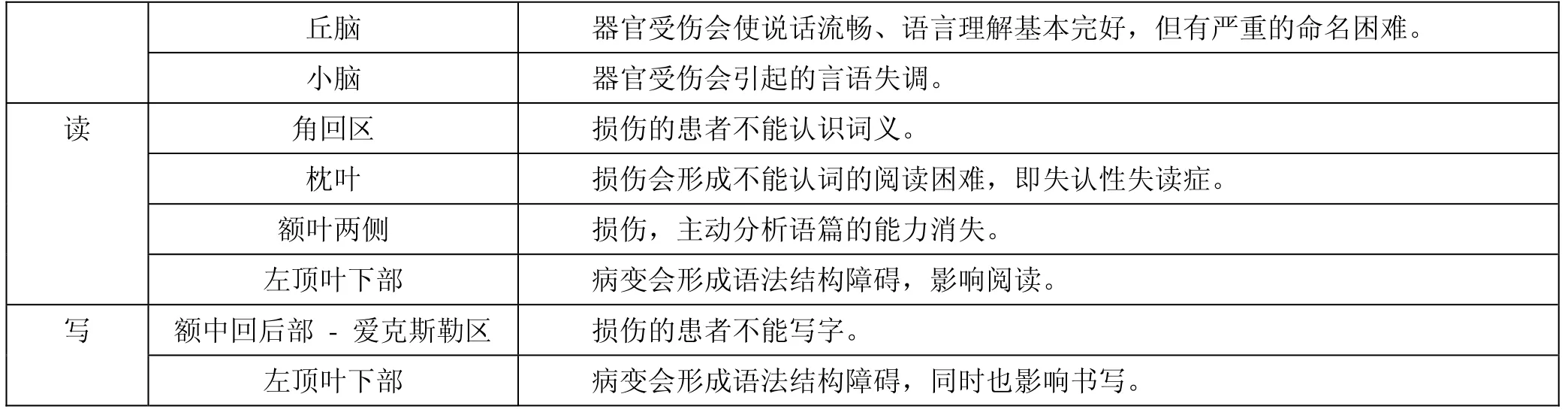

神经语言学中的定位说,把一些基本的言语机能由大脑不同的区域负责再现和处理,较从早期的临床研究可以知道大脑的不同部位在语言处理方面有所侧重,我们依据言语的基本功能:听、说、读、写为参照,把大脑中有关区域的言语性能统计如下:

?

?

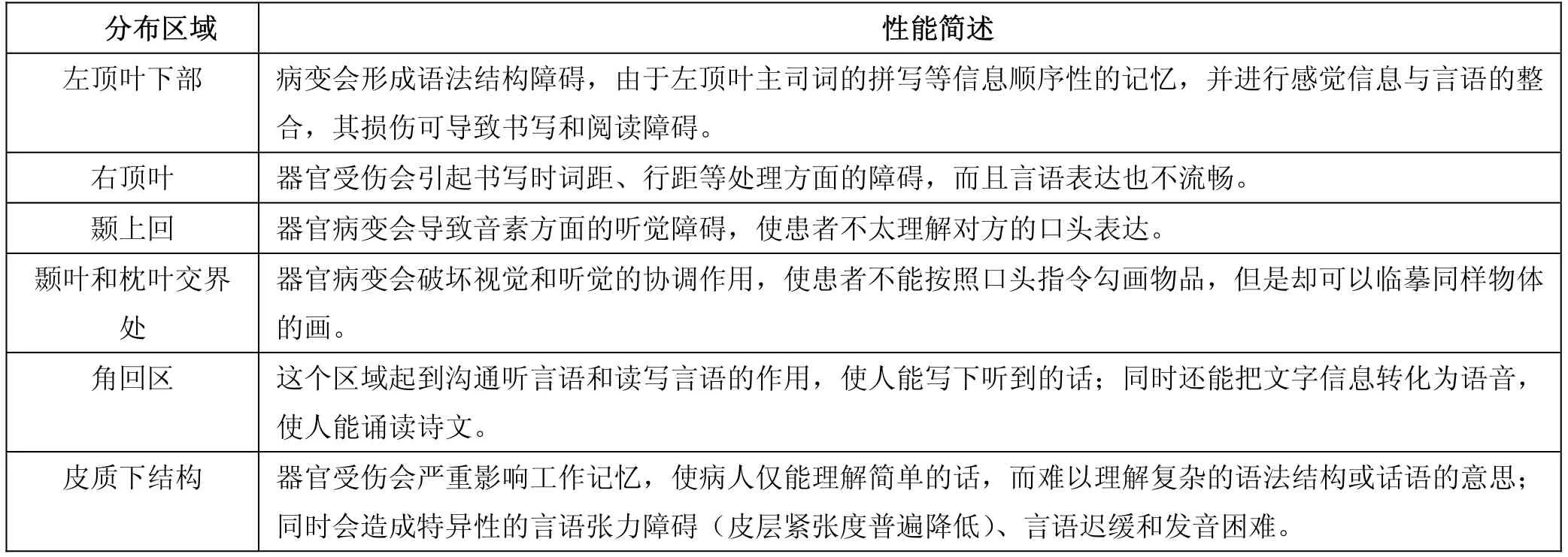

以上表格中突出的是区域对应关系,即单一区域对应单一的言语功能特性。在以下的区域研究中却同时存在不同的言语功能:

?

大脑中语言的各个区域,必须与其他脑区紧密合作,才能完成正常的言语理解和表达。两侧大脑半球的功能分化不是绝对的,它们既有分工,又密切协作,两者结合起来才能说出准确动听的话。

对于神经语言学中语言区域的认识,使相关研究者可以更明确地认识到语言的应用于表达不是一个简单的学习或问答过程。在看似简单的日常语言应用上,脑神经经历了复杂的协作分工以使得言语的运用得以正常进行。关于第二语言的习得,阿尔伯特(Albert)和奥伯里尔(Obler)在双语研究中发现—右脑对学习第二语言起着重要作用[3];董奇在fMRI 实验中发现,第二语言的语音皮层表征是随着学习经验的增加而逐渐发展起来的;蔡厚德则指出,两半球在相对熟练的中—英双语者的母语语义通达中都起作用,而第二语言的语义通达主要依赖于大脑右半球。

从以上的研究结论中我们发现,第二语言习得与大脑右半球有着密切的联系,这与语言的重要功能区在左脑分别较多的现象成为极大的反差。我们通过这种现象能够得出结论的是:第二语言习得是在原有言语系统之外的另一套语言习得系统。如果说母语是在无意识中通过日常活动获得的,那么第二语言就需要借助右脑的优势:利用空间想象和情感关联,借助于形象思维来帮助获得进而熟练第二语言的应用,这也可以解释众多外语教学法如说沉默法、情景法、交际法的产生。

(三)神经回路

现代神经生理学家在谈到意识、思维等精神现象时,几乎都有这种看法,即脑的高级功能的出现与神经回路的活动有着密切的关系。神经元在神经回路中的活动是有层次性的,层次越高,抽象和概括的程度也越高。通过不同层次的活动,进行着不同水平的分析、综合、抽象和概括,从而构成人们对客观外界的认识从感觉逐步上升以至最后形成理性认识的生理基础[4]。

人的思维与使用语言是基于大脑中神经元之间相互协调和沟通。人脑中的神经元是一个结构极其复杂、严密的神经网络,这个网络使大脑皮质获得了完善的分析和综合能力才促成了思维的形成。虽然当前科学并没有明确解释思维的运行模式和记忆的存在形式,但我们可以肯定思维和记忆的存在。通过对大脑中的语言运用时对相应部位电位和血流量的变化记录,我们可以判断,语言是大脑的高级运行模式,并通过神经回路处理信息。

要想第二语言习得如同母语一样熟练,就需要言语要素的各个环节都是娴熟、流畅的。这不仅由于第二语言习得的过程中所掌握的语言数量与母语有明显的差别,而且在听、说、读、写这些基本环节上,习得过程中也存在明显滞后的现象。按照信息处理模型的理念,可以对二语学习的认知过程分析如下:在学习起始阶段,即当学习者二语水平很低时,二语学习主要是以受控制的过程(controlled processing)为主,因而对工作记忆的需求较大;后来随着学习者通过不断练习(practice),二语水平逐步提高,语言技能会由受控制的过程逐步向自动化的过程(automatic processing)转化,从而减低对工作记忆的依赖。从神经语言学角度看,这是由于神经回路不畅造成的语言反应迟钝[5]。神经回路的深入研究和探索,必将为二语习得过程的完善做出有益的理论补充。

三、对第二语言习得研究的启示

(一)神经语言学为二语习得研究提供有力的支持

语言的使用归根到底体现在人的生理器官上。无论从外部能观察到的嘴、咽喉、耳朵还是眼睛,还是外部观察不到的脑神经的运行,言语的表达必须通过它们才能得以完成,第二语言习得也需要通过这些器官的配合来完成学习的过程。

从前文对神经语言学研究区域的研究我们可以看出,很多外语教学法的产生是右脑功能的体现。无论是我们的经验所得还是实证的结果,神经语言学的研究成果为第二语言习得的应用提供了具体的理论印证。如果说以前的二语习得理论是是从外部现象反应内在本质,通过心理观察和认知来认证理论基础,那么我们是否可以在神经语言学研究成果的基础上,进行由内至外的理论实践,来更具体地研究二语习得模式,指导教学呢?

人的器官是语言的物质基础,语言在不同脑神经区域的反应可以看做是记录思维运行的痕迹。神经回路的顺畅不仅能保证语言的顺利实施,更是各种信息处理的平台。第二语言习得的过程是人的高级思辨过程,必然会在这个平台上留下痕迹,有待我们去发掘。

(二)未来的发展展望

近年来,随着我国神经语言学的发展,对语言学理论的认证上也取得了许多有益的成果:杨亦鸣等从大脑神经机制的角度进行了探讨,并认为主动句法结构与被动句法结构在大脑结构中表现出一种相对独立而又互相联系的平行式储取机制。这一结论显然不支持被动句是由主动句转换而来的理论假设,对生成语法的重要框架基础提出了挑战,印证了乔姆斯基本人在1993年撰文提出过要取消深层结构和表层结构,并指出基于转换思想的理论是错误的理论推断[6]。

Sapir-Whorf 对语言与思维的相互关系提出假设,他认为一个人的思维运行模式多少会因为所使用的语言而不同。根据“沃尔夫假说”,有的学者也印证了在第二语言习得者的头脑中,并存两个不同的语言体系,且两个体系间相互影响。

神经语言学从临床发展而来,其科研成果也多体现在临床。心理学、语言学的介入更像是由于临床观察的缺陷而对医学实践的假设性补充。同时,语言学的理论更新,没有通过神经语言学的实践获得有针对性的检验。当前研究手段的更新,已经可以让研究者深入研究正常人的脑神经活动,神经语言学在二语习得中对词汇、语法、句法的研究也取得了一定的成绩,但对区域研究较多而相关神经回路研究和思维运行较少。因此,一定程度上限制了二语习得在神经语言学方面的发展和论证。

无可否认,神经语言学本身有着广阔的应用前景,其研究成果越来越多地对应用领域提供指导和服务。最为突出应用的例子体现为人工智能:利用计算机模拟、延伸和扩展人的智能,应用于机器人、语言识别、图像识别自然语言处理和专家系统等领域,还信息处理等研究提供大脑神经网络的生物学模型和相关参数;在言语应用上,还可以根据神经语言学在语法、语义、语音、语用等方面的研究成果,研制出符合语言学特点的治疗办法和改进工具,用来帮助临床上失语症诊治;对与广大外语教师和外语学习者来说,神经语言学在对脑机制的加工和习得上的研究细化,将会极大地提高第二语言习得成效,进而形成对二语习得的成熟性掌握。乔姆斯基(2006)甚至认为“生物语言学的方法是现代语言研究的核心方法”[7]。可以说,神经语言学的发展,无论对科技、社会、语言学、心理学、医学等众多方面,都有着积极和广泛的影响。

[1]温植胜.论重新开展外语学能研究的必要性与可能性[J].外语艺术教育研究,2009.

[2]王德春,吴本虎.神经语言学[M].上海:上海外语教育出版社,1997.

[3]彭聘龄.语言心理学[M].北京:北京师范大学出版社,1991.

[4]刘觐龙.关于思维的神经基础[J].自然杂志,1985(7).

[5]McLaughlin,B:Aptitude from an information processing perspective [J].Language Testing,11:364-381.1995.

[6]杨亦鸣,刘涛.中国神经语言学研究回顾与展望[J].语言文字应用,2010.

[7]乔姆斯基.乔姆斯基语言学文集[M].长沙:湖南教育出版社,2006.