外部表征和问题呈现方式对小学生数学应用题解决的影响

邢 强,蔡新华,单永明

(广州大学 心理学系,广东 广州 510006)

1 问题提出

解决应用题首先要理解问题,在头脑中对题目的初始条件、数量关系以及问题等信息进行搜集、整合和加工,达到对题目的深入理解,这就是对应用题的表征.近年来国内外一些研究者对表征的类型进行了重新探讨,提出内部表征和外部表征的概念,更加注重主体的心理加工过程.

在认知心理学的研究中一般认为表征就是信息在大脑中的记载或表达方式,是一种信息的内部表达.Zhang对此定义提出质疑[1],他采用Tic-Tac-Toe式同型游戏问题作为实验材料进行研究,发现有关问题的外部结构和问题情景对个体的问题表征有独立的作用,基于此,他认为问题表征不仅仅只是信息在个体头脑中的内部表达,于是提出了问题的外部表征的概念.这引起了许多研究者们的关注,他们开始从新的角度思考问题表征的涵义,同时也对内部表征和外部表征的关系作出分析,概括而言主要有以下3种看法:一是认为外部表征是一种刺激输入,个体的知觉系统能够激活大脑记忆系统中与这些输入有关的信息,进而构建一个恰当的心理表征模型.这个观点倾向于强化内部表征的作用.二是个体的知觉系统完全可以觉察到问题本身和问题情景等信息,这种外部表征完全有助于认知任务的完成,不需要建立任何模型.因为外部表征本身就是高度结构化的.这个观点强调外部表征的作用,认为通过外部表征就能达到对问题实质的理解.三是个体在完成认知任务的过程中,外部表征和内部表征共同起着作用,二者交互影响着问题解决,这种表征系统即是由内、外部表征组成的分布式表征.此观点强调了外部表征和内部表征各自的作用,并且认为二者对问题的表征共同起作用,是一种折中的观点.

研究者在理论上对这两种表征进行了深入探讨的同时,在具体的学科研究领域也取得了些许成果.从概念理解上来看,外部表征主要包括物体、维度、物理符号和外部规则、边界条件等,这些都是问题情景的成分和结构,而且这些信息只能被知觉系统捕获、分析、加工;内部表征则是对知觉系统捕获到的关于问题的初始条件或者约束条件的理解,是问题解决者构建的一个问题认知结构.廖伯琴在其研究中提出内部表征也称主观表征,是个体通过一系列算子,对知觉到的刺激或信息进行记录、存储并描述,从而对信息的结构方式进行重构[2].为了对内部表征和外部表征进行分离研究,有研究者分别对这两种表征方式进行了划分.邓铸和余嘉元[3]指出认知心理学研究中对表征的定义隐含着一个默认的并被普遍接受的假设,即无论以何种方式呈现问题,或者问题的信息是如何输入的,问题解决行为的发生都源自对问题的理解,换句话说就是问题的内部表征决定了问题解决行为的发生.在这种内隐观念的指导下,具体研究中人们都将问题表征过程看作是个体内部的心理理解过程,致力于寻求一般的内部表征机制并希望这种机制能够解释所有类型的问题表征.然而可以肯定的一点是,研究者们逐渐接受了学科问题表征分为内部表征和外部表征,即认为问题解决中“表征”概念的涵义已经超出了传统上对表征概念的解释,不仅只是指对信息的内部理解或表达,而且也包括信息的外部表达、信息的环境结构,它们对内部的认知理解有直接的影响,甚至是决定性的影响.

Eysenck[4]等人提出命题表征和类比表征可以归为内部表征,语言表征和图形表征(图表和图片)可以看作是外部表征.邓铸等人[3]在研究中指出命题、图式、神经网络和其它类型的知识或结构是内部表征的主要形式;文字、图表、图形和照片等是外部表征的主要形式.Iliada Elia[5]研究了小学一、二、三年级学生解决不同外部表征模式的一步加法应用题过程,发现使用信息图、装饰图、文本描述和数轴4种方式呈现问题时,3个年级的学生在信息图条件下的解题成绩没有显著差异,在装饰图、文本描述和数轴这3种条件下的成绩都随着年级的升高而升高;另外,随着年龄的增长,4种表征模式下学生的问题解决能力不断发展,信息图条件下的发展要慢于其它3种.

目前对这两种表征的理解存有这样的共识:问题的外部表征和内部表征是相互独立但又紧密联系的两个概念,内部表征的信息要依靠认知操作系统从记忆系统中提取出来,有时候外部表征可以帮助激活提取信息.由于对内部表征的研究在实践操作上存在困难,已有的研究基本上是通过对外部表征的操作化来说明问题表征对问题解决的重要影响作用,有的倾向于通过不同的外部表征类型间接地推测内部表征的过程,有的认为表征其实就是一个内部表征和外部表征相互转换的动态认知过程.Nelson等人[6]的研究表明外部表征有助于将问题从模糊、不清晰的状态转化到明确状态,使个体排除多余信息的干扰,更加快速准确地理解问题,尽可能多地想出不同的问题解决方案.

具体到数学应用题教学实践中,学生在对应用题进行理解的时候往往受到一些外部因素的影响,具体说来有以下几种:

第一、问题情境.问题的呈现方式、问题环境及其结构等是表征的基本信息条件,对问题解决者理解问题有影响作用,决定着对问题信息以及信息中的时间、空间结构的感知.傅小兰等[7]的研究发现个体表征不能完整地表征问题或错误的表征问题的主要原因之一是信息遗漏.贠丽萍等[8]在研究中发现问题呈现条件不同,数学应用题解题,学生的解题水平有很大的不同,有一定视觉提示的问题呈现方式有助于小学生解题水平的提升;不同年级和空间能力不同的学生解决不同问题呈现方式的应用题成绩有差异.王枫[9]采用视觉和听觉两种方式呈现应用题,应用题解决能力正常和不良的学生的解题正确率有显著差异,其中听觉呈现对应用题解题能力不良的学生影响更大.

第二、利用多媒体技术呈现问题.在传统的教学中,教师使用的教学工具主要是黑板和书本,教师在讲解应用题的时候只能以静态的方式将题目呈现给学生,有时候过于抽象的题目学生难于理解.随着科学技术的发展,多媒体教学技术使得动态的教学过程得以实现,Wolfgang[10]如图表和实物等,能够打破学生头脑中的刻板表征,加上利用现代化的教学技术,运用多媒体呈现问题,可以使问题的呈现更加具体、生动、直观,有助于学生从视觉、听觉等各个方位或角度理解问题,促进他们数学思维的发展.

综上所述,可以看出虽然研究者们认为表征是动态的、内外部表征相互转换的过程,但是目前的研究还是主要集中在内部表征上,多从策略的角度出发,集中于对内部表征结构和影响因素进行探讨.而且,在数学应用题解决研究中,应用题实验材料的呈现手段较为单一,较少利用到现代化的教学技术.如果以多媒体为载体,采用多种方式诸如图标、实物、动画等呈现应用题,就可以使呈现的问题更加直观、具体和生动,有助于打破学生头脑中的刻板表征,使学生多角度、全方位地表征问题.

2 方 法

2.1 被 试

随机选取208名小学四年级学生为被试.女生77名,男生131名.所有被试智力正常.

2.2 实验设计

两因素混合设计,3表征方式(装饰图表征、信息图表征、文字描述表征)×2呈现方式(动态、静态).其中表征方式为组内变量,呈现方式为组间变量.因变量为表征正确的成绩,即列式正确计1分,列式错误计0分,用正确率作为因变量的指标.

2.3 实验材料

根据增加、减少、合并、比较等概念知识,按语义关系将加减算术应用题归为3种类型:(1)引起变换问题(Cause-change problems).描述了对事物的数量进行加减操作而引发的数量上的增加或减少.(2)组合问题(Combination problems).这类问题中有一个恒定的量,需要问题解决者做出合并或分解的运算.(3)比较问题(Comparison problems),即要比较两个不变量的大小.已有研究普遍认为第一类问题和第二类问题的难度相当,比较问题要难于前两类问题,并且指出比较问题中的“少多少”问题要比“多多少”问题难.结合小学生实际的数学学习情况,经过对实验材料的同质性进行统计检验,测试题目的难度适合小学四年级学生的数学水平[11].

图1 应用题样例

2.4 实验程序

采用Microsoft PowerPoint将应用题呈现在分辨率为1024×768的显示器上,统一发放答题纸,要求学生列出式子即可.以班级为单位,集体测试,每个班级一位主试和一位老师,主试负责解说指导语,老师负责维持纪律.

静态:呈现正式实验材料之前,先分别呈现装饰图、信息图、文字描述这3种外部表征的应用题各一道,主试结合这3道题讲解指导语:“同学,你好!今天需要你们帮我们完成一个小小的应用题游戏.电脑屏幕上会依次出现几道数学应用题,每道题会在屏幕上停留45秒.请集中注意力,在规定的时间内读完题目就可以开始列式了,并将算式直接写在答题纸上,不用计算答案.”

动态:呈现正式材料之前,先分别呈现装饰图、信息图、文字描述这3种外部表征的应用题各一道,主试结合这3道题讲解指导语:“同学,你好!今天需要你们帮我们完成一个小小的应用题游戏.电脑屏幕上会依次呈现几道数学应用题,每道题总共会在屏幕上停留45秒,因为每道题被分成了3个部分:第一个部分是条件1(呈现15秒);第二个部分是条件2(呈现15秒);第三个部分是提问(呈现10秒),最后3个部分同时呈现(5秒).请集中注意力,在规定的时间内读完题目就可以开始列式了,并将算式直接写在答题纸上,不用计算答案.”

主试耐心的解释完指导语,确认每个被试都明白之后开始正式试验.实验结束后主试回收答题卡,并派发小礼物感谢被试参与实验.

3 结果与分析

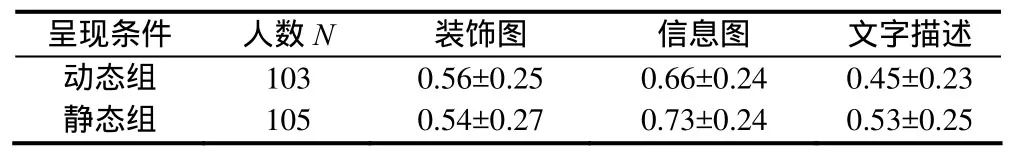

两种呈现方式下学生装饰图、信息图、文字描述题表征正确率见表1.

表1 两种呈现方式下学生装饰图和信息图及文字描述题表征正确率(M±SD)

进行2×3非重复测量与重复测量混合的方差分析.实验结果表明,不同表征方式的主效应和外部表征方式的主效应项目都显著,F1(2, 412)=88.377,p=0.000,partialη2=0.300;F2(2, 16)=5.138,p=0.019,partialη2=0.391.

不同问题呈现方式的主效应不显著,F1(1, 206)=2.074,p=0.151;F2(1, 8)=4.901,p=0.058,partialη2=0.380.但成对比较发现,静态呈现的问题准确性要比动态的好.

外部表征方式和问题呈现方式的交互作用显著,F1(2,412)=6.074,p=0.003,partialη2=0.029;F2(2, 16)=8.629,p=0.003,partialη2=0.519.

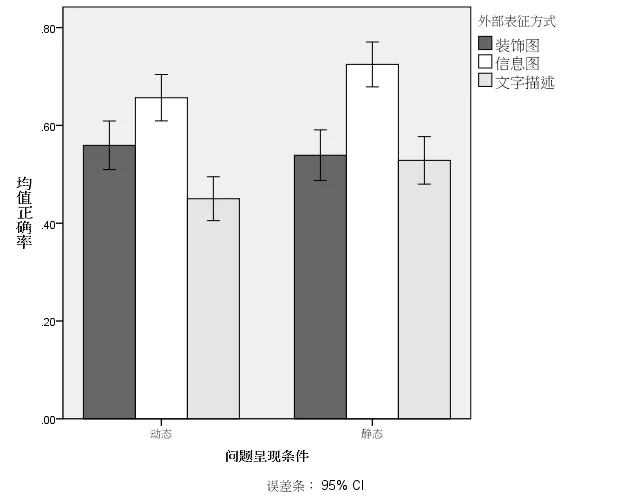

3种外部表征在不同问题呈现方式下的表征成绩条形误差图见图1.

图1 3种外部表征在不同问题呈现方式下的表征成绩条形误差图(标准误)

进一步简单效应检验结果表明,对于动态的问题呈现方式,在装饰图表征、信息图表征、文字描述表征3种水平上差异显著,F(2, 306)=18.718,p=0.000;对于静态的问题呈现方式,在装饰图表征、信息图表征、文字描述表征3种水平上差异显著,F=(2, 312)=20.058,p=0.000.

在装饰图表征条件下,动态好于静态,但是二者差异不显著,F(1, 206)=0.311,p=0.578;在信息图表征条件下,动态呈现和静态呈现差异显著,F(1, 206)=4.180,p=0.042,静态好于动态;在文字描述表征条件下,动态呈现和静态呈现差异显著,F(1, 206)=5.526,p=0.020,静态好于动态.

4 讨 论

4.1 外部表征对数学应用题理解的影响

从存在形式的角度来看,表征是指可反复指代某一事物的任何符号或符号集.心理表征可以分为外部表征和内部表征,外部表征包括语言表征和图形表征,内部表征包括符号表征和分布式表征,其中符号表征又分为命题表征和类比表征.从认知活动的角度来看,儿童对问题表征先是从表演性表象开始的,逐渐到运动表征,发展到图像表征,最后发展至符号表征.无论是作为存在形式还是作为一种认知活动,问题表征都与个体的认知活动息息相关.适当的问题表征对问题的解决是至关重要的,如果对问题没有清晰准确的理解,很难准确地解决问题.恰当的问题表征应该满足3个条件:表征与问题的真实结构相对应;表征中的各个问题成分被适当地结合在一起;表征结合了问题解决者的其它知识.

解决一道数学应用题,首先需要读题,理解题中的数字、变量名和关系这3个基本因素,这就是表征的开始.研究中提供了3种外部表征方式,将装饰图、信息图、文字描述这3种外部表征方式进行比较,信息图下的应用题能很好地帮助学生理解题意,并用与之对应的表征策略形成良好的表征,最后成功解答问题.而装饰图的题目,可能提供的图片涉及到题目中包含的主体,也能在一定程度上激发学生的想象,结合具体的、熟悉的场景来理解题中各个主体、数量和关系词的联系,在一定程度上促进了问题的适当表征.文字描述的题目对于刚学习应用题的小学四年级的学生来说具有一定的抽象性,理解起来比较困难,有时候通过反复读题的方法也无法找出题目中隐含的条件,这样就影响了应用题的准确表征,进而不能成功地解答应用题.另外,四年级的学生学到的数学应用题知识和解题方法也有所增加,这些都使得他们能更正确地表征应用题,成功解决不同的应用题.

从外部表征的定义上理解,其实问题呈现方式也可以看做是一种外部表征形式,研究分别采用动态和静态的方式呈现应用题,使得个体对问题的觉知发生变化,而这种变化与3种外部表征方式又是结合在一起的,实验三的结果表明问题呈现方式和外部表征方式的交互作用显著,说明在动态和静态的条件下,学生对信息图、装饰图和文字描述题目的理解是不同的.有研究者指出可以将多媒体资源分为3个水平:与设备有关的技术水平,如电脑,网络和显示器等;与表征形式有关的语义水平,如文本、图片和声音等;与感官接收信息有关的感官水平,如听觉通路和视觉通路等.第一种水平上的多媒体资源是传达信息的载体,而后两种水平在多媒体学习中起着直接的影响作用,正如研究中使用的3种外部表征方式和动静态的问题呈现方式对学生理解应用题的影响是不同的.相对于文字描述题而言,与应用题相关的信息图片能够帮助学生理解问题情境,根据情境表征制定计划,这是一种抓住问题本质的理解,最终构建问题模型,完成解题任务.然而,与应用题关系不大的装饰图片并未明显地起到促进问题理解的作用.

4.2 问题呈现方式在表征数学应用题的过程中发挥的作用

依据问题解决的表征态理论,个体在理解问题的过程中,采用序列搜索和并行搜索结合的方式对觉知到的信息进行分析、处理,这种系列和并行的方式在问题解决中经常表现为跳跃性的表征态变化过程,在许多情况下,问题表征及其转换是依靠问题图式的指引来完成的,或者在识别问题已知信息时采用并行扫描,快速激活相关的样例或者问题图式,准确地理解问题.研究中对动态和静态的问题呈现方式进行对比,动态条件中将一道应用题分成3个部分依次呈现,这种操作化的引导能够指引学生依次对问题条件和提问进行理解,结果却发现这种问题呈现方式的主效应并不显著,可能学生在理解问题的时候虽然是按呈现顺序读完题目,但是理解题意的时候发生了动态性的变化,运用并行的搜索方式找到大脑中存储的与应用题相关的图式知识,形成问题表征.

另外,学生在学习数学应用题的时候,以文字描述这种外部表征方式较为常见,但是光有语言性的描述,有时候不能让学生直观、形象的表征题意.借助多媒体技术,将常规的静态呈现文字描述应用题和动态呈现文字描述应用题相比,发现静态条件确实利于学生理解题意,在装饰图条件下也一样.利用多媒体技术要符合学生的学习要求,要采用恰当的技术帮助学生学习.然而,动态方式呈现下,学生的应用题表征成绩为什么会比较差呢?仅仅是因为多媒体技术的使用不当吗?学生在表征问题的时候,是不断的在思考的,一方面需要加工已经获得的信息,储存这些信息,另一方面还要提取已有的知识经验,尝试着思考可能的解决办法.当以动态的方式呈现问题时,学生还要记住之前看过的问题条件,比如已知条件、数量大小、几个客体之间的关系等信息,这样就加重了大脑的工作负荷,可能会降低表征的准确性.

5 结 论

学生在静态呈现方式下解答应用题的成绩要优于动态呈现方式下的应用题成绩;不管是静态呈现还是动态呈现,信息图表征的成绩都优于文字描述表征和装饰图表征成绩.

[1]Zhang J.The Nature of External Representation in Problem Solving [J].Cognitive Science, 1997, 21(2): 179-217.

[2]廖伯琴.中学生物理问题解决的表征差异及其成因探析[D].西南师范大学,1999.

[3]邓铸,余嘉元.问题解决中对问题的外部表征和内部表征[J].心理学动态,2001,(3):193-200.

[4]M W 艾森克,M T 基恩.认知心理学[M].上海:华东师范大学出版社,2004.

[5]Iliada Elia, Athanasios Gagatsis, Andreas Demetriou.The Effects of Different Modes of Representation on the Solution of One-step Additive Problems [J].Learning and Instruction, 2007, (17): 658-672.

[6]Lee Y, Nelson D W.Design of a Cognitive Tool to Enhance Problem-solving Performance [J].Educational Media Internatioanl, 2005, (3): 34-35.

[7]傅小兰,何海东.问题表征过程的一项研究[J].心理学报,1995,(2):204-219.

[8]贠丽萍,游旭群.小学生数学应用题解题水平影响因素的实验研究[J].心理学探新,2006,(4):63-67.

[9]王枫.工作记忆、类比推理与小学二年级学生数学应用题解决[D].华中师范大学,2007.

[10]Wolfgang S, Love R.External and Internal Representations in Multimedia Learning [J].Learning and Instruction, 2003,13(2): 117-123.

[11]蔡新华.外部表征和工作记忆对小学生数学应用题解决影响的实证研究[D].广州大学,2012.