构建高中数学本真课堂的实践探索

●郑日锋

(学军中学 浙江杭州 310012)

自国家新课程标准实施后,教师的教学观发生了较大的改变,课堂教学行为也发生了一些改变,在全国、省、市的一些优质课评比或展示中可见一斑.但是“穿新鞋、走老路”的现象依然存在,许多教师在高考的指挥棒下,为了片面追求升学率,在数学课堂上满堂灌,进行大容量教学,无视学生的认知规律,无视数学学科本质,无视教学的育人功能,停留在知识教学层面,导致许多学生丧失了学习兴趣.许多教师把数学课堂简单地看作“传递数学知识的地方”,教师讲,学生听,教师示范,学生模仿,学生一直以来在“模仿、练习、记忆、熟练”不断循环中学习数学,导致许多学生认为数学是枯燥乏味的,讨厌数学,惧怕数学.为了学生的终身发展,我们的教学既要指向当前,又要指向学生的未来,不能以透支学生的未来兴趣为代价,改变这种“快餐式”的数学课堂教学,是时代的要求.构建本真的数学课堂,让数学课堂成为具有师生生命意义的课堂,是当下每一位数学教师需要探索的课题.

1 对本真数学课堂的认识

所谓本真的数学课堂,就是遵循教与学的规律,实现学生、教师、文本、教学资源的交互作用,体现教师的主导与学生的主体,让教学效果最大化.而构建本真数学课堂需要以下3个理论的支持.

1.1 基于学生发展的需要

数学对于人类理性精神的养成与发展有着特别重要的意义.数学学习使人类学到了一些处理问题的基本思想方法,有能力掌握相应的数学工具解决将来在专业工作中遇到的困难.

1.2 基于3个理解

理解数学.重数学本质的揭示与思维过程的暴露,重知识的发展过程与知识间的逻辑关系,重数学概念的理解与深化,重数学思想方法的提炼与总结.

理解教材.教师对教材的理解体现教者本色,对教材内容按教的视角进行重构,尊重教材而不盲从教材,从“教教材”到“用教材教”再到“创造性使用教材”.

理解教学.教学的艺术不在于传授的本领,而在于激励、唤醒和鼓舞.教师做学生学习的引导者,在学生已有的认识基础上因势利导,通过启发、点拨,引领学生自然走到教师预设的方法中来,实现教与学的和谐统一.

1.3 基于意义学习

奥苏贝尔在其提出的意义学习理论中指出,意义学习所必需的2个内部条件是:(1)学习者具有同化新材料的认知结构;(2)学习者具有学习新材料的学习心向.前者涉及教学的认知维度,即教材内容为学生可接受;后者则涉及教学的情感维度:教材内容为学生乐接受.前者是教材编写者的主要任务,后者则是教师工作的艺术性体现——即怎么从学习形式上使得教材内容与学生更匹配.

2 构建本真数学课堂的教学实践

本真的高中数学课堂,在追求教学特色的同时有哪些核心要素呢?笔者以案例的形式试图探寻核心要素及其教学作用.

2.1 导

以境育情,促进学生迅速进入角色,引起学生的学习兴趣或获得情感上的共鸣,为顺利展开教学作好铺垫.

情境创设要着眼于:贴近学生的生活实际;有一定的思考价值;学生能感悟又蕴藏教材知识;体现时代精神;帮助学生建立数学概念、公理、公式、定理等数学模型,引发学生认知上的冲突,激发探究的热情.

一堂成功的数学课,是从精彩的导入开始的,正如郑毓信教授所指出的,情境设置不应该仅仅起到“敲门砖”的作用,还应当在课堂的进一步开展中自始自终发挥重要的向导作用.

案例1 指数函数的导入

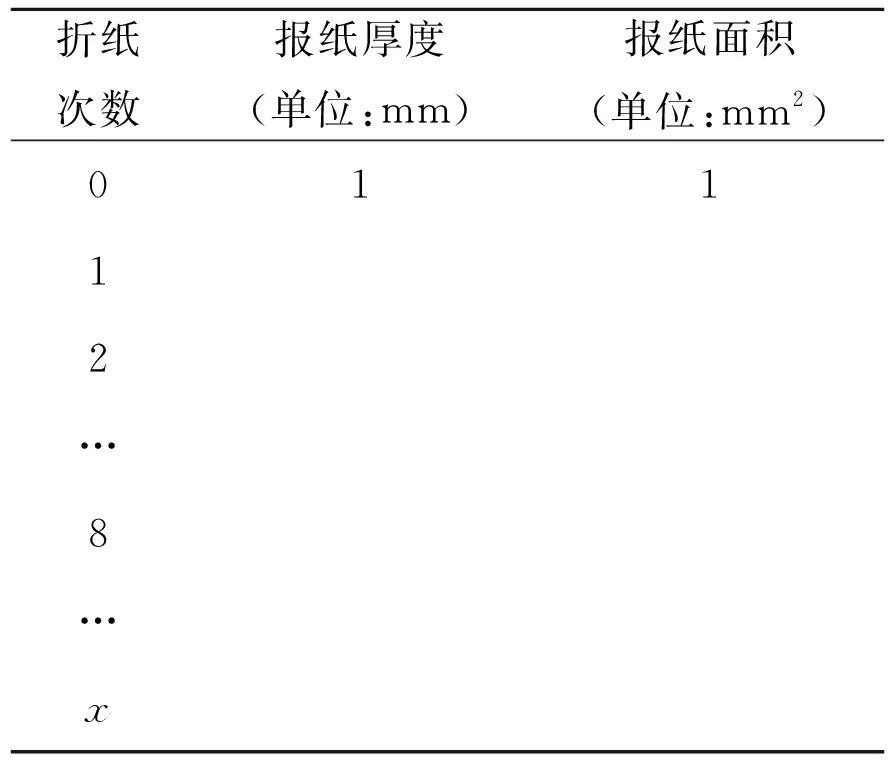

现在将一张报纸反复进行对折,请学生们完成表1:

表1 对折x次后报纸的厚度和面积

学生完成表格后,教师给出以下问题:

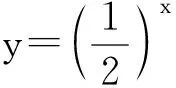

(1)试写出报纸厚度y与折纸次数x之间的函数关系式;

(2)试写出报纸面积y与折纸次数x之间的函数关系式.

本教学片段从学生熟悉的折纸试验出发,得到2个特殊的指数函数模型,这2个特殊的指数函数不是以前学过的函数类型,需要新命名,从而自然引出指数函数的定义.而且这2个特殊的函数分别代表“底数大于1的指数函数”与“底数大于0而小于1的指数函数”,为研究指数函数的性质埋下伏笔.

2.2 味

让数学味充溢课堂,设置问题链,锤炼学生的数学思维,提高数学素质,需要教师上的每一节课都有1个中心——数学核心,以及2个基本点——教师的点拨与学生的领悟.

案例2 椭圆第1课时的教学片段

师:(完成了椭圆的定义教学后)刚才我们得到了椭圆的定义,怎样才能更深刻地认识椭圆呢?

生1:建立椭圆的方程,利用椭圆方程研究椭圆的几何性质.

师:很好!我们现在探究椭圆的标准方程.有哪些步骤?

生2:建—设—限—代—化—证.

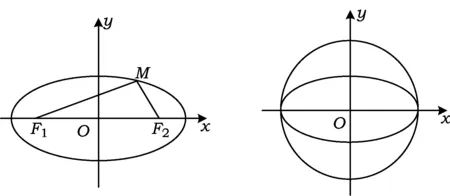

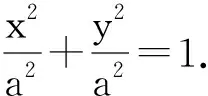

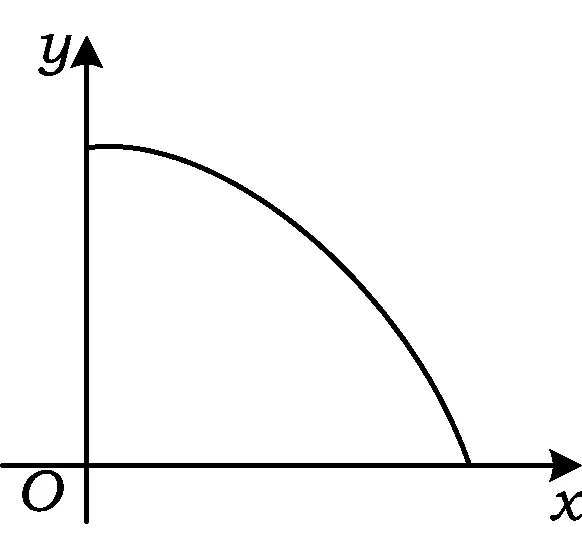

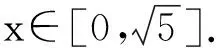

在学生建立了如图1所示的平面直角坐标系后,教师提出问题:前面我们通过几何画板,把圆变成椭圆,现在能否借助圆的方程类比猜想出椭圆的方程?

(先独立思考,再小组交流.)

图1 图2

师:学生3利用类比推理及椭圆与圆的关系猜想椭圆的方程,猜想得到的结论是否正确?如果正确,需要给出严格的证明.

生:猜想正确,利用求曲线方程的方法给出证明.

(下略.)

本教学片段跳出常规教学的视角,从再创造教学的视角,启发引导学生从以原点为圆心的圆方程,大胆猜想椭圆的标准方程,然后让学生证明猜想,凸显了数学的本质,让数学课散发出浓郁的“数学味”;通过展现数学发现的过程,激发学生的创新意识;培养了学生的合情推理能力,把复杂的数学知识变得简单明了.

2.3 奇

在中学数学教材中,有些章节的内容显得比较浅显,学生一看就懂,需要教师化平淡为奇妙,挖掘其中蕴含的丰富思想及数学意蕴;还有些章节概念深奥,大部分学生难以理解,需要教师化奇妙为平淡,搭建脚手架,基于符合学生认知水平进行教学设计.

案例3 古典概型的教学片段

出示问题:抛掷2枚质地均匀的硬币,出现一正一反的概率是多少?

师:此问题的答案是多少?

接着教师给出了2个试验:

试验1 抛掷一枚质地均匀的硬币.

试验2 抛掷一颗均匀的骰子.

首先引导学生建立古典概型这一重要的概率模型,并探索出古典概型中随机事件的概率公式,再让学生探讨课前问题.

本教学案例中,古典概型对学生来说并不陌生,在初中教材中就接触过,属于学生一看就懂的内容.教师从一个具体问题的2个不同答案出发,引发认知冲突,激发学生的求知欲.因为要解决问题,所以需要建立数学模型,然后以2个试验为载体,通过师生互动对话,不断促进学生思考,让学生经历观察、归纳、猜想、验证的数学探究过程,体现“化平淡为奇妙”.

2.4 活

新课程倡导在教师主导下的学生自主学习的过程,这就要求在课堂教学设计中,教师要进行换位思考,想学生之所想,走进学生的数学学习心理,实现教师的所想与学生的所思“浑然一体”,师生的思维得到升华.

案例4 参数方程概念的教学片段

图3

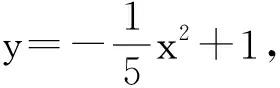

首先给出问题:假设“愤怒”的小鸟以初速度5 m/s水平抛出,小鸟距地面高度为1 m,取g=10 m/s2,你能提出什么问题?

生:(1)求小鸟到达地面的时间;(2)求小鸟运动的轨迹方程.

师:请同学们尝试求小鸟运动的轨迹方程.

师:为什么是二次函数的图像,还有其他方法吗?

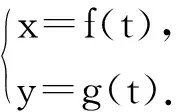

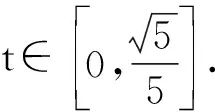

生2:小鸟的运动可以分解为:水平方向作匀速直线运动,竖直方向作自由落体运动.设在时刻t小鸟到达点M(x,y),则

师:很好!你能否证明小鸟运动的轨迹是抛物线?

生2:t起了过渡作用.

师:我们把此方程组取个名字,叫做曲线的参数方程.今天我们就参数方程的意义作一些探讨.

在本教学片段中,教师以愤怒的小鸟的运动轨迹引入课题,源于对运动的研究,学生对平抛运动是熟悉的,让学生感悟到参数方程是抛物线的另一种形式,参数是媒介.教学过程中充分重视了知识的发生、发展过程,没有把知识硬塞给学生,而是自然地、水到渠成地让学生接受知识,并且让学生经历不断地完善知识的过程,获得情感上的共鸣,让教师所想与学生所思“浑然一体”.

2.5 实

教师把自己置于困境中,并再现自己或数学家从中走出来的过程,让学生看到教师或数学家的真实思维过程是怎样的,让数学思想随着“数学知识”的“春风”潜入学生的脑海中.

案例5 二项式定理的教学片段

1664年冬,牛顿在研读了沃利斯博士的《无穷算术》后思考:

(a+b)2=(a+b)(a+b)=a2+2ab+b2,

(a+b)3= (a+b)(a+b)(a+b)=

a3+3a2b+3ab2+b3,

(a+b)4= (a+b)(a+b)(a+b)(a+b)=

a4+4a3b+6a2b2+4ab3+b4,

对任意正整数n,(a+b)n有怎样的结果呢?

请观察(a+b)2,(a+b)3,(a+b)4的展开式,并思考:展开式中的项是如何得到的?展开式中各项的系数是如何确定的?你能猜想(a+b)n的展开式吗?

本教学片段以牛顿的思考引发学生探究,让学生感悟数学家思考问题的方法与角度,能激发学习的兴趣及创造性.

2.6 疑

让学生带着作业的同时,能带着问题依依不舍地走出课堂.

案例6 随机变量的均值与方差习题课

问题1 一个口袋里装有大小相同的3个红球和2个黄球,从中任取2个,求其中含红球个数X的均值与方差.

问题2 一个口袋里装有大小相同的3个红球和2个黄球,从中有放回地取球2次,求其中含红球个数X的均值与方差.

课堂上解决了问题1和问题2后,教师提问:

(1)问题1中的X服从什么分布?(答案:超几何分布.)

(2)问题2中的X服从什么分布?(答案:二项分布.)

(3)这里的超几何分布与二项分布的均值相等,而方差不等,这是偶然的巧合吗?

本教学片段通过布置课外探究式作业,将课堂知识向课外延伸,让师生在自主、合作、探究中锻炼思维,体验求知的艰辛与快乐,实现教学的双赢.

结束语 构建本真的高中数学课堂,旨在使数学课堂焕发活力,使课堂成为教师与学生共同成长的舞台,打破数学课堂“千人一面”的现象,从学校层面,打造具有学校特色的课堂教学,从教师个体层面,打造具有个人特色的课堂.