何谓“每次事故”:保险事故数量的确定

马宁

一、引言

2001年9月11日发生在美国的恐怖袭击震惊了全球,纽约世贸中心遭两架被劫持民航客机碰撞坍塌。事后,这两栋建筑物的权利人——世贸中心财产有限责任公司向四名保险人提出索赔。而保险合同明确规定了“每次事故(Per-Occurrence)”的责任限额为35亿美元。世贸公司认为,保险标的在保险期间内先后遭受了两次攻击,因而应视为发生了两次保险事故。而保险人则坚称,这两次攻击系属同一主体基于同一故意而策划实施的同一次恐怖袭击活动,因而应视为一次事故。因此,世贸公司能否获得充足的重建资金将取决于法院如何确定保险事故的数量。〔1〕被保险人Silverstein及其相关企业,即本案原告世贸公司对世贸中心享有长期的承租权,由于保险标的数额巨大,其共向四家保险公司投保。更复杂的是,在911事件发生时,缔约过程并未彻底完成,保险公司仅仅签发了暂保单。而前期的保险合同草案文件与相关附件呈现出诸多矛盾,因而该案呈现拉锯状态。最后,陪审团裁定,三个保险人仅需按照一次事故支付保险金,而一个保险公司则应依照两次事故计算保险责任。See SR Int’l Bus.Ins.Co.v.World Trade Ctr.Props.,LLC,467 F.3d 107,113-115(2d Cir.2006);World Trade Ctr.Props.,LLC.v.Hartford Fire Ins.Co.,345 F.3d 154,158(2d Cir.2003);Jon A.Baumunk,Comment,‘New York’s“Unfortunate Event”Test:Its Application Prior to the Events of9/11,39 Cal.W.L.Rev.323(2003).

事实上,我国保险实践也广泛采取责任总额与每次事故责任限额相结合,甚至以单纯规定每次事故责任限额的方法来确定和限制保险责任。例如,华泰财产保险公司的《产品责任保险条款》E款规定:“每次事故赔偿限额,系指本公司对于任何一次意外事故所导致的人身伤害或财产损失,或人身伤害与财产损失两者兼有的赔偿限额……依前项每次事故赔偿限额的规定,本公司对于因被保险产品(缺陷)危险所致的人身伤害或财产损失,在保险单有效期间内可获得赔偿的累计总额不得超过本保险单承保明细表所列明的保险期间累计赔偿总限额。”此外,《机动车交通事故责任强制保险条款》并未明示总的责任限额,其第8条规定:“保险人按照交强险合同的约定对每次事故在下列赔偿限额内负责赔偿”。所以可以认为,在责任期限内,保险人的总责任限额仅受保险事故数量的限制。而明确“每次事故”的含义亦是我国司法实践的迫切要求。对此问题,美国判例法与学说总结了多种规则,本文将在借鉴前述规则的基础上对构建我国相关制度进行探讨。

二、识别“每次事故”的不同规则

(一)原因方法(Causation Theory)

美国部分法院认为,当损害结果系由同一原因所引致之时,即应将之视为“一次事故”,而不管该损害结果是单一的,抑或表现为多个。〔2〕See Michael P.Sullivan,Annotation,What Constitutes Single Accident or OccurrenceWithin Liability Policy Limiting Insurer’s Liability to a Specified Amount Per Accident or Occurrence?,64 A.L.Rev.668,673(1998).只是,对于何为损害结果的根本原因,法院之间存在不同见解,这表现为近因法与责任事故法之争。

依照近因法,引起损害结果的近因应被视为根本原因,源自于同一近因的全部损害结果系属一次事故。适用该方法最经典的案例是Appalachian Insurance Co.v.Liberty Mutual Insurance Co.案。〔3〕676 F.2d 56(3d Cir.1982).在该案中,被告的女性员工提起集团诉讼,指控被告的雇佣政策存在性别歧视。其后,被告向女性员工支付和解金,并要求原告就此承担雇佣行为保险责任。双方争议的焦点在于,是应将每一个员工提起的索赔都视为一次保险事故,还是将所有女性员工的索赔共同视为一次事故。最后法院认定,本案中仅存在一次事故,因为被保险人遭受的所有损害均源自于同一个近因,即相同的歧视性雇佣政策。

与近因法不同,责任事故法将直接引起被保险人责任(或损害结果)的事件称为“根本原因”,基于同一根本原因所造成的损害后果将被视为一次事故。在Michigan Chemical Corp.v.American Home Assurance Co.案中,〔4〕728 F.2d 374(6th Cir.1984).原告错误地将化工原料当作动物饲料配送给了第三方,第三方又将该“饲料”出售给农民,并因此造成牲畜死亡。事后查明,出现错误配送的原因在于原告为节约成本,限制员工在特定时段使用灯光,造成工作人员将产品标签贴错。但法院判定,本案原告每一次的错误配送行为都构成一次事故,因为“原告的责任源自于每一次错误配送行为”。这就相当于Appalachian案中法院将原告每一次贯彻歧视性雇佣政策的行为视为一次事故。

(二)效果方法(Effect Theory)

(三)责任触发法(Liability-Trigger Theory)

该方法认为,每一个给不同受害者造成损害并因此需承担责任的行为都应被视为一次事故。在Maurice Pincoffs Co.v.St.Paul Fire&Marine Insurance Co.案中,〔6〕447 F.2d 204(5th Cir.1971).原告进口了一批遭受化工原料污染的鸟食,并在9天内分8次将该鸟食向不同主体售出,导致许多鸟死亡。鸟主人遂起诉原告。法院认为,保险事故是指原告需为此承担责任的意外事件,即原告销售不合格鸟食的行为。由于每一次销售行为都使一名受害者遭受了出乎其预料的财产损害,因此,每一次针对不同受害者的销售行为都是一次保险事故,故本案存在8次事故。责任触发法与责任事故法、效果法都易于诱使法院得出存在多次事故的结论,而不同的是,责任触发法与效果法是从受害人的视角去审视赔偿责任的独立性,以及保险事故所蕴含的“意外性”。而责任事故法是从被保险人的视角去确定引发其责任的事故数额和意外属性。责任触发法是依据受害者的数量来确定保险事故数额,而效果法则是依照损害结果的数额来加以确定的。

(四)独立风险法(Independence Risk Test)及其理论基础

除前述判例法总结的保险事故数量识别方法外,学者也提出了一些建议。〔7〕See Francis J.Maloney III,The Application of“Per-Occurrence”Deductible Provisions in First-Party Property Claims,37 Tort&Ins.L.J.921(2002).其中特别值得关注的是Michael Murray于2009年在《耶鲁法学杂志》撰文所提出的独立风险法。〔8〕See Michael Murray,The Law of Describing Accidents:A New Proposal for Determining the Number of Occurrences in Insurance,118 Yale.L.J.,1484(2009).这一方法建立在保险学原理之上,因而要阐释此种方法须事先明晰相关概念。

出于对风险可能引发的不确定损失的厌恶,保险消费者希望以交易自身所面临的不确定性风险去换取确定性,以便合理规划未来的生活。保险公司则取得消费者面临的风险,将之确定化,随后又以收取等同于其预期将为损失发生所支出成本与相应利润之和的保险费的方式将确定性(损失补偿承诺)又销售给消费者。〔9〕参见袁宗蔚:《保险学——危险与保险》,首都经济贸易大学出版社2000年版,第12页。为此,保险人从不同消费者处集合大量的独立风险。而依据大数法则,一个风险共同体内成员的数量越多,这一共同体所集合的风险规模越大,损失概率将逐渐接近于平均值——例如,在少数的几次彩票抽奖中,1至33出现的概率并不均等。但如果将成千上万次抽奖结果进行统计分析可见,每个数字出现的概率将无限均等——那些在个案中随意出现的风险就在总体上开始变得可以预测。这使得保险人更易于对其风险共同体内的成员估定具体风险,保险人也因此更加清楚他会向特定成员支出多少保险赔付,并更准确的确定应向该成员收取多少保险费。而大数法则的运用是假定所有被保险人通过购买保险所力图避免的损失风险均是独立而互不相关的,否则将无法准确估定损失概率。“共同体内的所有风险都要求是互不相关的,这一点直接关乎保险的基本要求,一个风险的现实化不应同时引起其他被保险风险的现实化”。〔10〕See Michael G.Faure&Ton Hartlief,Insurance And Expanding Systemic Risks,Policy Issues in Insurance,OCED Publishing,2003,p.109.即一个个体遭受损害的概率在任何时候都不受其他个体遭受损害结果的影响。这就可以解释为何传统的财产保险都将战争列为除外责任,这主要是因为战争引发的损害之间是存在高度关联性的。

独立风险法认为,确定风险是否独立,应当采用概率分析。如果承保风险A与B是独立的,则单纯A风险发生的概率与单纯B风险发生的概率之乘积(可表述为P(A)P(B))等于A风险和B风险均发生的概率(可表述为P(A∩B))。〔11〕参见袁宗蔚:《保险学——危险与保险》,首都经济贸易大学出版社2000年版,第78页。例如,甲今年35岁,其在第二年死亡概率为2/1000;乙今年50岁,其在第二年死亡概率为8/1000,则甲乙两人均在第二年死亡的概率应等于两个人死亡概率的乘积,即16/1000000。仅在此时,才可认定前述两个风险彼此间是独立的。此时,每个风险的现实化——风险所引发的损害结果属于一次保险事故,否则应将之合并视为一次保险事故。

三、不同类型保险中分析方法的一致性

界定保险事故数量时,部分学者主张应区分财产损失保险与责任保险,采取不同的分析方法。“必须意识到,在确定保险事故数量时,责任保险与财产(损失)保险之间至少存在两个根本性的差异”。〔12〕See Sharon Abidor,Note,Traveling Outside the Insurance Contract;The Problemswith Maximizing Victim Compensation:Koikos v.Travelers Insurance Company,10 Conn.Ins.L.J.349,350-351(2004).其一,与财产损失保险不同,责任保险人所承保的风险水平并无内在限制。而在财产损失保险中,对保险人而言最坏的结果无非是保险标的全损。因而保险人的风险将被限制于该保险标的的实际价值之内。但责任保险中,被保险人可能承担远远超出其财产范围的法律责任。况且在保险期间内,被保险人也可以重复实施加害行为。财产损失保险中,保险标的一旦全损,则不会再次发生损害。其二,财产损失保险仅仅使被保险人受益,而责任保险则可使被保险人不当行为的受害人受益。受害人无法如被保险人一般选择保险产品和确定保险金额,也无法要求加害人——被保险人事先购买足额的保险,以实现对其的充分赔偿。因而部分法院遂设法扩充承保范围,以尽量保障受害人能获得侵权法上其所应得的全部赔偿。而财产损失的被保障对象——被保险人则有机会依据自身财产所面临的具体风险来选择确定保险产品,以实现对自己的充分保障。但是,前述区分理由皆难谓充分。

其一,确定保险事故数量仅发生于保险条款未对每次事故含义作出明确约定的情境中,因而其事实上是合同解释的问题。无论是财产损失保险,抑或责任保险,其均是一种广义财产保险合同,都是被保险人为了分散自己所面临的财产损失风险而实施的未来规划,当事人的缔约目的并无本质不同,而这一点在解释合同时无疑较之合同外部因素,如前述责任限额问题更为重要。

其二,无论是财产损失保险还是责任保险,都需要遵循大数法则,相应地,这两类保险中被保险风险的独立性也是相同的,没有理由认为这两种不同的保险体系暗含着不同的保险基本原理。

用互联网思维指导智慧水务建设,建立面向全体合资公司的垂直智慧水务统一平台,消除信息孤岛,用数据驱动业务运营,让水务生产过程节约化、高效化、智能化,最终实现智慧生产、智慧管控、智慧经营、智慧服务的目标。

其三,尽管责任保险涉及无限制的责任承担,但对保险体系来讲,估算平均风险水平与移转、分散损失的能力对维持保险体系的运转更加重要。在这一前提下,那些规模较大的损失至少在理论上是可以以提高保险费率为对价承保的。因此,在这两类保险的制度设计中并无必要体现不同的风险内涵。况且,责任保险人时常使用保险期间内责任总额的规定来限制自己所承保的风险,这与财产损失保险中保险标的价值发挥的责任控制作用相同。

其四,实施区分的必要性是建立在下列前提下的,即法院解释保险合同时应当不惜牺牲裁判结果的一致性与保险市场效率去实现分配正义,以便于通过使保险人最大化承担责任来给予侵权受害者优先保护。但是,“合同解释在一般意义上应当更加依赖于发现特定当事人意图去实现前述目标。对那些极为迫切需要给予受害者保护的领域,可以实施强制保险来达致前述目标”。〔13〕See Michael Murray,The Law of Describing Accidents:A New Proposal for Determining the Number of Occurrences in Insurance,118 Yale.L.J.1484,1490(2009).保险是一种移转与分散不确定风险的制度,有其独立存在价值。若将保险合同的解释完全限定于辅助实现刑法或侵权法无法单独完成的对受害者的救济目标,则保险就沦为前述法律中损害赔偿责任的替代品而已。〔14〕现代商业背景下,特定主体与财产之间的关系早已不局限于法律所承认的物权(财产权)或债权,新的利益关系不断涌现,在其尚未被现行立法所肯认前,对保险利益内涵的严格限定意味着这部分利益所面临的风险难以通过保险机制加以分散。以我国为例,在《物权法》颁布前,存在大量的未办理登记过户手续,但已实际交付的机动车买卖行为。此时,买受方无法为其实际占有和使用的机动车购买保险。即便其已投保,保险人也可能据此拒绝理赔。同理,在给付保险中,社会的发展也使得各种基于自然情感或经济牵连的利害关系日趋复杂——如同性伴侣与未婚夫妻,被保险人死亡造成的影响远远超出了法律承认的范围。现代保险利益原则从法定利益规则转向事实期待规则(大陆法系中从技术性保险利益说向经济性保险利益说的转变)就体现了保险制度彰显其独立价值的追求。〔15〕See The Law Commission and The Scottish Law Commission,Insurance Contract Law:Post Contract Duties and Other Issues,2011,p.108.江朝国:《保险法基础理论》,中国政法大学出版社2002年版,第60、61页。还需提及的是,保险事故数量界定虽多发生在财产保险中,但有时亦可能出现在人身保险里。例如,甲购买了意外伤害保险,在驾车外出时被从侧后方超车的乙撞击受伤,甲的车辆被撞至相反车道,又与对面驶来的丙车相撞,造成进一步损失。此时,甲是遭遇一次意外事故抑或两次事故不无疑问。若依前述主张区分说学者的理由,为何不对人身保险适用独立的分析方法或者与责任保险适用相同的方法呢?毕竟,人身保险中的人身利益较之财产利益更为重要,人身利益难以用金钱衡量价值——责任承担的无限性的属性均与财产损失保险有别。概而言之,无论是责任保险、财产损失保险,抑或人身保险,其承保风险的独特性均未突破保险制度的基本原理,对其每次事故含义的解释均属于合同解释的范畴,并无必要适用不同规则。因而本文在涉及保险事故概念界定之时,对不同保险并不加以区分。

四、对效果法与责任触发法的分析

效果法与责任触发法在本质上并无不同,都是法院对保险条款作有利于被保险人解释的结果。其最具吸引力的属性在于“能为被保险人和受害第三人提供充分赔偿。特别是在社会普遍对受害者持同情心理的背景下,前述方法更有助于法院实现其对所谓公平目标的追求”。〔16〕See Francis J.Maloney III,The Application of“Per-Occurrence”Deductible Provisions in First-Party Property Claims,37 Tort&Ins.L.J.921,928(2002).适用前述方法时,法院不关注引发保险责任的真实原因以及被保险人签订合同时的合理期待,而只关心损害事实本身,特别是在损害结果已经发生后依据损害数额来确定和扩张保险事故数量。采用前述方法还可以避免对因果关系问题进行分析,因而,这种方法被视为是相对高效和简便的方法。

但是,前述方法不仅存在逻辑悖论,也难以实现其给予被保险人和受害人最大化补偿的终极目标,因而并不可取。其一,适用该方法的思维活动结构是,法院首先确定基本立场与判决结果,然后据此寻找论据。这是一种典型的未审先判式的逆向推理,有违程序正义。其二,前述方法是建立在一次保险事故只能造成一个损害结果或一个人遭受损害的基础之上的,而这与客观现实明显不符。其三,保险是由多数面临相同风险的个体所组成的风险共同体,用以理赔的保险资金多数来自于各个被保险人缴纳的保险费,而保险人只是该资金的管理人。对个别成员利益的过分倾斜事实上是由其他无辜的被保险人来买单的。因而在处理被保险人与保险人纠纷时,“彼此应立于整个共同团体之利益之观点,不可纯依民法上双务契约之概念将对方至于敌对之地位;判定双方之权利义务归属,须不时以共同团体内其他成员之利益为出发点”。〔17〕江朝国:《保险法基础理论》,中国政法大学出版社2002年版,第20页。其四,最为重要的是前述方法事实上无法实现对被保险人与受害人充分补偿的目标。保险人是经营风险的商人,但并不意味着其对风险的承受能力是无限的。一旦其所吸收的风险累积到一定程度,超出自身控制能力,就可能造成保险人亏损,甚至破产。因此,保险人会采取多种途径来限制其所承担的风险水准,规定每次事故责任限额,以及设定自负额(率)即是其中之一。这两者时常是结合在一起的,并导致了裁判结果受益方的不一致性。下面事例有助于解释前述判断。

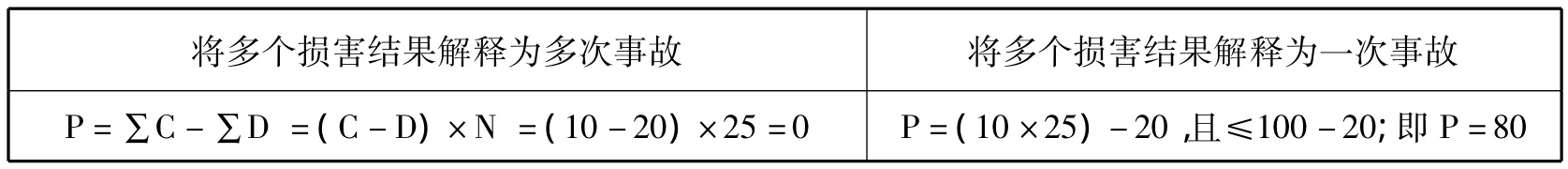

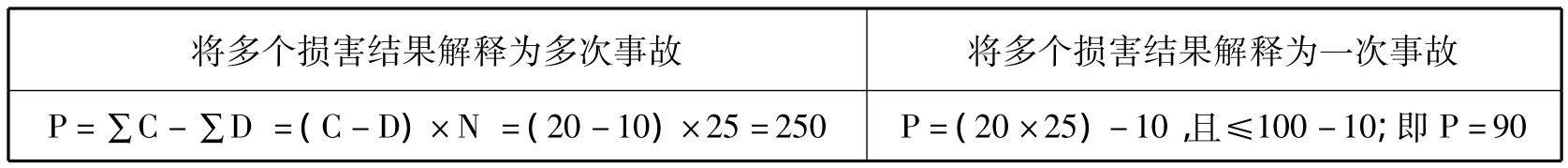

我们假定在不同情境中存在如下相同的大前提:被保险人遭受的每一个损害(或每一个被保险人遭受的损害)数额为C,则全部损害数额之和可表述为∑C;保险合同对每次事故的责任限额规定为L;保险合同约定的每次事故自负额为D,则全部自负额之和可表述为∑D;损害结果(或受害人)数为N;被保险人可获得的赔付额为P。则存在多次事故时,P=∑C-∑D;仅存在一次事故时,P=∑C-D,并且P≤L-D。

表1 假定全部损害结果相同,且C=10,D=20,L=100,N=25,被保险人可得的赔付额

表2 假定全部损害结果相同,且C=20,D=10,L=100,N=25,被保险人可得的赔付额

显然,在表1中,由于所有损害结果均小于自负额(C<D),则∑C-∑D<0,因而被保险人可获得的赔付额(P)为0。此时,保险人倾向于将多个损害结果认定为多次保险事故,而被保险人则希望将之视为一次事故,除非∑C-D≤0。在表2中,所有损害结果均大于自负额(C>D),此时,如果∑C-∑D>L-D,保险人就会倾向于将多个损害结果认定为一次保险事故,而被保险人则希望将之视为多次事故。反之,如果表2中L>260,则∑C-∑D<L-D,此时,保险人与被保险人的倾向则会转变。

更重要的是,当全部损害结果呈不规则分布,既有大于自负额,亦有小于自负额的,认定存在多次事故的受益方分布将极其复杂多变。因为此时若存在多次保险事故,P并不必然等于∑C-∑D,而需要具体分析。〔18〕例如,三个损害结果数额分别为20、8、2;每次保险事故的自负额为5,则若将前述三个损害结果认定为三次保险事故,被保险人实际将获得赔付(20-5)+(8-5)+(2-5),即P=18。而此时∑C-∑D=30-15=15。但一般而言,如果∑C>L,则当∑C-∑D<L-D时,保险人就会倾向于将多个损害结果认定为多次保险事故。如果∑C-∑D>L-D,其则会主张仅存在一次事故。而在∑C<L时,由于∑C-∑D必定小于L-D,且必然小于∑CD,保险人总希望将多个损害结果视为多次保险事故。显然,保险事故数量的增加与被保险人所获得的赔偿额并无关联,受益方的确定取决于诸多变量。这清楚地表明,法院采取效果方法或责任触发法增加保险事故数量并不能在一般意义上向被保险人,以及隐身于其后的受害第三人提供最大化救济。

五、独立风险法可行性质疑

适用独立风险法判断两个损害结果(风险)是否为独立风险时,要求确定三个概率:(1)两项风险同时发生的概率,即P(A∩B);(2)A风险发生的概率,即P(A);(3)B风险发生的概率,即P(B)。依据Murray的观点,在保险背景下法院要确定的是相似的损失彼此间是否是独立的,如两栋相邻建筑物——世贸中心的双子座大楼——遭受损害的概率。因为A与B相似,因而其损害发生概率也是相同的。即P(A)与P(B)是相等的,因此,P(A)P(B)事实上等于P(A)P(A),这将简化该方法的适用难度。

在Murray看来,独立风险法具有如下两个优势。其一,独立风险法基于数据统计,而非简单的形而上学式的因果关联分析作出结论,因此将产生更具客观性与一致性的结果,并避免了以结果为导向的逆向推理判决。Murray认为,一方面,由于对因果关系的判定缺乏共同认可的标准,部分法院出于对被保险人或受害人的同情,经常会人为扩张或压缩损害发生的原因,以扩大被保险人可获得的保险金数额。这时,法院名义上是采取原因方法,但实质却是适用效果方法。另外,就因果关系本身的复杂性而言,若法院从不同的角度与高度去提炼、寻找损害原因,可能会得出完全相反的结论。这就导致了裁判标准的不一致,使当事人无法获得对自己行为后果的合理预期。因为在缺乏既定标准的情形下,“理论上,一方当事人可以沿着因果关系的链条向上或向下追溯,最终都会寻找到支持自己所主张的存在一个或多个保险事故的论据”。〔19〕See Francis J.Maloney III,The Application of“Per-Occurrence”Deductible Provisions in First-Party Property Claims,37 Tort&Ins.L.J.921,930(2002).另一方面,独立风险法也可以避免出现效果法与责任触发法隐含的未审先判等有违程序正义的现象。因为独立风险法赖以实施的基础,乃是损害结果发生前的风险概率,而非损害结果现实化后对受害人补偿的现实要求。适用独立风险法时,法院仅需进行客观的概率分析与计算,而不是主观的价值评判。其二,独立风险法符合当事人的主观意愿,有助于满足当事人的合理预期;“独立风险法能更好地与当事人的主观意图相契合。保险事故(承保风险)彼此独立是保险体系赖以运行的基本假定,因此我们有理由推定,保险合同当事人在内心深处都是熟知这一原则的”。〔20〕See Michael Murray,The Law of Describing Accidents:A New Proposal for Determining the Number of Occurrences in Insurance,118 Yale.L.J.1484,1509(2009).

笔者认为,独立风险法在理论上虽貌似完善,实则存在诸多疏漏。更重要的是,其在现实中并不具有可行性。

其一,如前所述,若适用独立风险法需要确定多个相似的损害结果(风险)同时发生的概率,以及各个损害结果的发生概率。实践中,各个具体风险之间的发生概率并非如Murray所言一般是相同的,即P(A)不等于P(B)。保险法规定投保人的告知义务就在于对承保对象的风险进行评估,以确定不同主体的各自风险水准。此时,法院必须确定多个损害结果各自发生概率。姑且不论其可行性,这至少是一个成本极为高昂和极度繁琐艰难的工作,这一点在产品责任索赔背景下尤为突出。而将风险概率的举证负担施加于保险人也不具有可行性。现代社会中,单纯承保某种具体风险的保险产品并不多见,保险人为迎合市场需要,开发出许多综合险与一切险产品,承保保险标的所面临的多种具体风险。此时,保险人对风险概率的估计是基于承保范围内任一风险发生的总体概率估算,而并非单纯的各项具体风险概率的简单叠加。保险人也很难区分和识别自己承保的具体风险种类及其风险概率。例如,中国人保财产保险公司的《企业财产一切险条款》责任范围部分规定:“被保险财产因自然灾害或意外事故造成的直接物质损坏或灭失,本公司按照本保险单的规定负责赔偿。”保险人在接受投保的时候,是无法对前述自然灾害与意外事故范畴类的具体风险——如财产被盗窃、或遭遇洪水损害——分门别类并确定其概率的,而只会对保险期间内保险标的遭受任何一种前述具体风险侵害的概率做出笼统的估算。再者,基于大数法则,为准确确定风险概率需要累积巨大的风险数据库。因而对于新推出的保险产品,保险人需要相当多的时间去采集数据,此期间显然无法适用独立风险法。况且,具体保险标的的风险概率是处于不断变动之中的,浮动费率的采行正是基于前述原因。外部因素的介入也可能使两个原本独立的风险变得具有相互关联性,这就为独立风险法的适用增加了难度。最后,独立风险法是建立在相关风险的发生概率可以获取,以及保险人仅承保纯粹独立风险基础之上的。〔21〕See Michael Murray,The Law of Describing Accidents:A New Proposal for Determining the Number of Occurrences in Insurance,118 Yale.L.J.1484,1519(2009).但事实并非如此。例如,保险人并不要求绝对完美的独立性,在一定条件下——如获得政府财政或税收政策的支持;对非独立风险收取更高的保险费,将之列为自己财产组合中风险较大,同时潜在收益也可能较大的冒险性投资——对于部分非独立性风险,保险人仍愿意承保。例如洪水保险。

其二,独立风险法把纯粹的法律判断转化为单纯的量化数据分析,抹杀了保险法所应有的独特价值判断。在此意义上,独立风险法混淆了事实判断与法律判断、保险法中的价值判断与其他学科中的经验评判。仅以与本文相关的因果关系的界定为例。在事实层面所确认的原因并不等同于法律层面的原因。侵权法经常使用“若不,则无(but for)”规则来遴选事实上的原因关系。据此而言,修建房屋严格来讲是该房屋被纵火焚毁的事实原因,因为若未建造该房屋,则不会发生纵火焚毁房屋的行为。但很显然,纵火者,而非房屋建造者应当为该损害发生承担责任。即法院需要将事实层面的原因——房屋建造行为剔除出去,仅将纵火行为界定为房屋损毁的法律层面的原因,以此限制为自己行为承担责任的主体范畴。〔22〕See William Lloyd Prosser,W.Page Keeton etal.,Prosser and Keeton on the Law of Torts,Lansing Michigan:West Pub.Co,1984.p.273.另外,保险事故数量评估是一个保险法层面的问题,法院不能简单地采用一个基于保险费率评估目的而提出的保险学概念,不同的学科存在着不同的价值取向与制度构造。私法意义上的原因通常被限定为经个别评估后,认为对结果的发生具有相当作用的“适当条件”〔23〕参见江朝国:《保险法基础理论》,中国政法大学出版社2002年版,第342、343页。或“(距离结果在时间与空间上)不至于过分遥远的原因”。〔24〕参见[美]小罗伯特·H.杰瑞、道格拉斯·R.里士满:《美国保险法精解》,李之彦译,北京大学出版社2009年版,第251-255页。而在一般私法上,因果关系又被分为“责任成立因果关系”与“责任范围限制因果关系”。由于债务人赔偿责任是否成立,除了因果关系的确定外,原则上仍须具备其他归责要件,例如主观过错等。因此,在探讨赔偿义务人责任是否成立时,其因果关系的认定可以相对宽松。裁判者完全可以凭借对其他归责要件的严格解释来加以控制。〔25〕参见江朝国:《保险法基础理论》,中国政法大学出版社2002年版,第342、343页。相较而言,保险法中因果关系的确定仅仅涉及“责任成立因果关系”,因为保险人承担责任的范围已由保险法和保险合同明确规定。如损害填补原则与保险金额约定。再者,由于缺乏其他要件的约束,保险法对因果关系成立的判断标准更为严格。最后,在对因果关系成立与否的认定与解释上,一般私法更关注当事人对损害后果的可预见性,而保险法中则更强调参酌当事人订立合同的目的与对合同所产生的合理期待。〔26〕See Peter Nash Swisher,Causation Requirements in Tortand Insurance Law Practice:Demystifying Some Legal Causation“Riddles”,43 Tort Trial&Ins.Prac.L.J.1,1-2(2008).概而言之,对保险事故数量的识别应该是基于充分考量保险法特殊属性规则所作出的判断行为。该规则不应简单借鉴其他学科的评判标准,而应有助于保险法理论价值的实现。况且前述判断活动系属司法权范畴,理应由法院行使。而独立风险法的采行将使法院完全依赖保险精算师,事实上将识别保险事故数量的规则制定与实施权交给了一个可能对法律一无所知的人。这会把法院变成一个代表不同当事人利益专家之间进行保险精算知识大论战的场所,使法官茫然不知所措。最后的结局很可能是法院依据双方当事人所聘请专家的身份高低或名声大小来决定采纳某方的观点,而不管客观情况是否如此。

其三,独立风险原理既超出了当事人的理解范围,又不在其所能控制的范围内,故而难谓“其与保险合同当事人的意图相契合”。保险合同繁琐冗长,晦涩艰深,这使得以普通消费者为主体的被保险人难以理解保险条款的内涵,因而需要为保险人施加保险条款的说明义务,更遑论隐身于保险体系之下的风险独立性原则。况且在保险合同成为定式合同的背景下,被保险人被剥夺了对合同条款的协商权。“在传统理论中,建议和反建议构成了订立合同的协商过程,而协商是意思表示达成一致的基础。但是,定式合同的出现却使上述两个基本点与现实的距离拉得很远。”〔27〕尹田:《法国现代合同法》,法律出版社1995年版,第117、118页。当“企业借助其强大的经济实力拒绝任何人对其事先拟定好的定式合同条款进行任何改变时,实际上剥夺了相对人与之进行协商的权利”,〔28〕李永军:《合同法》,法律出版社2004年版,第262页。此时,很难得出被保险人了解风险独立性,并愿意在遵从该原则的基础上与保险人订立合同的结论。因而法院使用前述原则去解释保险合同,确定承保范围缺乏充分的正当性。

六、近因方法的正当性基础

笔者认为,近因法是最为恰当地判断保险事故数量的方法。Murray所称的原因法的不确定性并非一个无解的问题。原因判断标准的不一致性在相当程度上是法院对保险法中因果关系的误解与不当使用所致。一般意义上的私法需要对哲学上的因果关联做出筛选,仅将那些对结果发生起较大作用或联系较为紧密的事实确定为具有私法效果的原因。而保险法在这一点上比一般私法更为严格。因而近因更应被理解为相对于一般私法,乃至哲学上无限扩展的遥远的原因而言的,较为接近结果的具有保险法意义上的原因。“在英美法系国家的保险法中,人们使用‘近因’这一概念来指称大陆法系国家保险法中通常所称的‘法律上的原因’……近因规则的目的在于收缩原因认定的范围”。〔29〕周学峰:《论保险法上的因果关系——从近因规则到新兴规则》,载《法商研究》2011年第1期。但是,由于英美法系重经验,轻归纳,导致近因一词时常被滥用,以致引发了理解混乱。〔30〕参见[美]小罗伯特·H.杰瑞、道格拉斯·R.里士满:《美国保险法精解》,李之彦译,北京大学出版社2009年版,第254页。“近因并非法律技术概念,而是一个便于使用的标签”。〔31〕Standard Oil Co.of N.J.v.U.S.,340 U.S.54,66(1950).因此,责任事故法与近因法的差别仅仅在于以何种标准识别保险法中的原因风险。而在英美保险法的早期,近因有时被理解为在时间与空间上最接近损害结果的原因。责任事故法正是这种对近因含义误解的体现。此外,尽力扩大赔偿范围也是部分法院采取责任事故法的原因之一。由于“法院需要向某些主体施加义务,以减少对第三人的权益侵害。但不论是刑法还是侵权法,都无法有效实现对不法行为人本身的惩罚”,〔32〕See Robert R.Rabin,Enabling Torts,49 Depaul L.Rev.435,438(1999).因而向受害者进行赔偿的负担就落到了有保险公司作为支付基础的被保险人身上。而唯一使受害人获取赔偿的途径就是将焦点转移到第三人的直接损害行为,并假定被保险人应为此承担责任。它(责任事故法)允许法院采取极为灵活的方法对原因进行解释,以实现保险范围的最大化。〔33〕See Michael F.Ayward,Multiple Occurrences’s—A Divisive Issue,39 Coverage 1,5(1995).就这一层面而言,又可以认为责任事故法与效果方法、责任触发法并无本质不同,最直接的动因都是希望借此达成对被保险人及其背后的受害第三人最大程度赔付的目标。〔34〕See Sharon Abidor,Note,Traveling Outside the Insurance Contract;The Problemswith Maximizing Victim Compensation:Koikos v.Travelers Insurance Company,10 Conn.Ins.L.J.349,361-366(2004).差别仅在于采取责任事故法的法院为自己披上了原因方法的合法外衣,以求获得个更大程度的正当性而已。

然而时至今日,普通法系在判定因果关系之时,早已不局限于时间与空间,而是直接关注对造成承保损失起决定性、有效性作用的原因。应当承认,确如Murray所言,普通法系在判定近因时并不存在唯一的标准,但这并不意味着普通法中缺乏因果关系的识别标准。恰恰相反,数百年的期间内,普通法的法官与学者发展出了众多识别规则。相较而言,有效近因规则、帕特里奇规则得到了广泛的认可。为大多数法院所奉行。因而原因认定标准不确定并不是真正的问题。

近因法是确定保险事故数额最恰当地方法还因为其能最好地满足被保险人对承保范围的合理期待,契合保险当事人的主观意图与保险法理。

从20世纪60年代开始,美国法院开始有意识地在解释保险单时,满足被保险人对保险保障范围的合理期待,目的是保护那些并不具有充分保险专业知识的普通消费者。〔35〕See Robert E.Keeton,Insurance Law Rights at Variance with Policy Provisions,83 Harv.L.Rev.961,967(1970).“作为对保险信息分布不对称的司法规制,该原则宣示了禁止保险人滥用其制度性优越地位的新兴公共政策,张扬了保险人应主动履行信息披露义务的法理思想,在世界范围内引领着一种全新的优先保护保险消费者权益的法益思潮,其精髓值得我国保险立法汲取。”〔36〕樊启荣:《美国保险法上“合理期待原则”评析》,载《法商研究》2004年第3期。对“每次事故”含义的界定也在前述原则的适用范围内。具体而言,保险实践中,责任保险可以分为事故型保险与索赔型保险,〔37〕参见邹海林:《责任保险论》,法律出版社1999年版,第69、70页。Commonwealth of Australian Department of Treasure,Reform of Liability Insurance Law iIn Australian,2004,p.119.前者是指若被保险人致人损害的事实或行为发生在保险合同约定的保险有效期内,则保险人须向被保险人承担保险责任,而不论受害的第三人何时向被保险人提出索赔(Claim)。后者是指若受害的第三人在保险合同约定的保险有效期内向被保险人提出索赔,则不论被保险人致人损害的事实或行为发生于何时,保险人须向被保险人承担保险责任。二者的保险事故显著有别,前者为被保险人造成他人损害的行为,后者则是被保险人遭受索赔的事实。〔38〕参见邹海林:《责任保险论》,法律出版社1999年版,第70页。显然,保险合同若约定基于每次事故确定保险责任,其即可归入事故型保险范畴,被保险人选择这类保险意味着他希望依据其提起损害索赔的潜在事实,即近因来确定保险事故的数量。反之,索赔型保险蕴含着被保险人可获得的保险保障将建立在受害第三人对被保险人所提起的索赔基础之上,这类保单与效果法或责任触发法显然更为契合。就此角度观察,几乎所有的财产损失保险与人身保险都类似于事故型保险。因此,如果不适用近因方法,将意味着把这些保险单从事故型保险转变为索赔型保险,明显有违背保险人对确定承保范围方法的合理期待。

另外,近因方法能敦促被保险人采取措施防止损害的发生;实践中,若某一风险是损害结果的充分必要条件,则近因方法与责任事故法皆会认定该风险为原因,二者不存在分歧。但是,当一个风险推动其他风险,并最终导致损害结果发生,或者多个风险的相互结合共同导致损害结果发生时,若采取责任事故法,则意味着否定了直接诱发损害的风险之外的其他风险对损害结果发生所产生的影响。反之,采取近因方法将有助于寻找被保险人所具有的最早防止损害发生的机会,并通过风险成本的施加(保险合同可能存在自负额、除外责任、保险金额限制等),敦促被保险人采取措施防止损害的发生。

并且,近因方法更加符合保险法理。保险事故被视为是不确定风险——意外事件,而适用效果法或责任触发法的理由之一是,“从受害第三者的角度出发,几乎总会得出因风险现实化而(给其)造成的损失属于意外事件,并因此可以获得保险保障。因为受害人无法预见到何种行为将触发损失”。〔39〕See Tung Yin,Comment,Nailing Jello to aWall:A Uniform Approach for Adjudicating Insurance Coverage Disputes in Products Liability Caseswith Delayed Manifestation Injuries and Damages,83 Cal.L.Rev.1243,1257(1995).但如此一来,诸如被保险人故意制造保险事故这种典型的道德风险也会被纳入承保范围。故而意外事件应当从被保险人,而非受害人的视角去进行审视,把那些引发被保险人承担法律责任或遭受损害的意外事件,即近因(风险)视为保险事故。

因此,确定保险事故数量的最佳方法是回归最纯粹的因果关系分析。事实上,近因法也得到了多数普通法系法官与学者的赞同,〔40〕See Tung Yin,Comment,Nailing Jello to aWall:A Uniform Approach for Adjudicating Insurance Coverage Disputes in Products Liability Caseswith Delayed Manifestation Injuries and Damages,83 Cal.L.Rev.1243,1253(1995);Halsbury’s Law of England,Vol.25,Insrance,London:Butterworths,1978,p.355.我国台湾地区学者也是如此,〔41〕参见刘宗荣:《新保险法——保险契约法的理论与实务》,中国人民大学出版社2009年版,第116-118页。故而我国亦应如此。

七、结论

准确界定保险事故的数量直接关乎被保险人,乃至受害第三人可获取的赔偿范围,因而是保险司法实践中必须直面并解决的问题。对此,美国法发展出多种方法。其中,效果法与责任触发法有违程序正义和保险法理,且无法实现对被保险人提供最大范围保障的终极目标,因而并不可行。独立风险法虽较为契合保险运作机理,但却不具有可行性,其存在以事实判断代替法律判断,否定保险法独立价值评判的倾向,因而也不宜采行。责任事故法在本质上与效果方法与责任触发法一般,皆存在逆向推理判决之嫌,且有悖于既有保险法因果关系认定标准,亦不应适用。而近因方法则能满足被保险人对承保范围的合理期待,亦有助于督促当事人控制危险的发生,因而是最佳的判定保险事故数量的方法。