构建基于计算机网络学习平台的辩论式写作教学模式

——一项促进学生思辨能力发展的实证研究

韩大伟,初胜华

(燕山大学外国语学院,河北 秦皇岛 066004)

构建基于计算机网络学习平台的辩论式写作教学模式

——一项促进学生思辨能力发展的实证研究

韩大伟,初胜华

(燕山大学外国语学院,河北 秦皇岛 066004)

针对我国高校英语专业学生思辨缺席症愈发严重的问题,本研究结合行动学习理论和混合学习方法,构建了基于计算机网络学习平台的辩论式写作教学模式,并将其应用于实践教学。对河北省某高校英语专业学生进行为期一个学期的教学实验,利用思辨能力测量工具对学生思辨能力的发展情况进行跟踪调查和对比分析,结果显示学生的思辨能力有了明显的提高,证明该教学模式能够有效地促进英语专业学生思辨能力的发展。

思辨能力;网络学习平台;辩论式写作

1.0 引言

思辨能力(critical thinking)由古希腊苏格拉底倡导的探究性质疑发展而来,其实质是通过质疑通常的信念和解释,辨析其中是否缺乏证据或理性基础。国内已有的研究表明我国英语专业教学严重忽略了思辨能力的培养,导致思辨缺席现象普遍存在,而且有愈演愈烈之势(文秋芳等,2009;黄源深,2010等)。为此,本研究结合行动学习理论(Revans,1986)和混合学习方法(何克抗,2004),以计算机网络学习平台为依托,以小组辩论、过程写作教学和形成性评价机制为特色,构建基于计算机网络学习平台的辩论式写作教学模式并进行教学实验,探讨如何在写作教学中培养学生的思辨能力。

2.0 文献综述

国外思辨能力的研究主要集中在模型理论和量具的构建、培养途径的探索。美国哲学联合会的“特尔斐”项目提出的双维结构模型(Facione,1990)和Paul&Elder(2002)创建的三元结构模型被认为最具权威性。在量具的开发方面,国外已经研发出近30种量具,影响力比较大的有加利福尼亚思辨人格倾向问卷、加利福尼亚思辨技能测量量表、华生-格来泽思辨评估量表等。在思辨能力培养途径的研究方面,一些学者(Niedringhaus,2001;Reed,1998;等)对护理、法律、心理学、生物学专业学生的思辨能力的培养途径进行了研究,发现任务型教学法对这些专业学生的思辨能力有较好的促进作用。

我国思辨能力模型理论构建方面最具代表性的是文秋芳(2008)的层级模型。国内测量工具的研究多为对国外量具的翻译和修订(罗旭清、杨鑫辉,2001),自编量具只有文秋芳等(2009)在其层级模型理论的基础上编制的思辨技能量具和思辨人格倾向问卷。在思辨能力的培养研究方面,我国学者主要研究了外语类大学生思辨能力的特点和发展变化(钱坤强,1996;文秋芳等,2009),对外语类大学生思辨能力培养途径的研究尚有空间。

3.0 实验

3.1 研究方法、研究问题

本课题采用定量和定性研究法探讨两个问题:首先,如何构建计算机网络学习平台作为辩论式写作教学的平台支撑;再者,如何在写作教学中培养学生的思辨能力,包括思辨技能的提高和思辨人格倾向的培养。

3.2 研究工具

本研究编制了两种量具:思辨技能测试和思辨人格测试,目的是了解实验前后被试在思辨能力发展方面的情况及变化。

3.2.1 量具一:思辨技能测试试卷

本量具的编制以文秋芳(2008)的思辨能力层级理论模型为指导,以文秋芳等(2009)构建量具的方法为思路,在参阅国内外量具开发文献的基础上自主设计思辨能力分项技能测量工具。收集多种思辨能力试题作为参考:工程硕士考试试题、工商管理硕士考试试题、思维能力测试网站测试题、《剑桥思维能力评估样卷》等。从这些材料中选择符合要求的题目,直接编入量具;另对有些题目的题干和选项做了不同程度的修改和翻译后编入量具;还有一些作为参照,按其思路自行编制了一些题目。三者在量具中的比例是1:2:1。

量具分为A、B两套试卷,各包含11种题型,共40题,考察3大类16种思辨技能:1)分析技能:归类、识别、比较、澄清、区分、阐释;2)推理技能:质疑、假设、推论、阐述、论证;3)评价技能:评判预设、假定、论点、论据和结论。量具从难度、区分度和信度三个方面进行控制。最终A卷难度系数为0.2255,B卷难度系数为0.2112,平均难度系数为0.2184,基本满足实验要求;A卷区分度为0.3818,B卷区分度为0.3612,平均区分度为0.3715,属于较好区间;A卷信度为0.6873,B卷信度为0.6524,平均信度为0.6699,在探索性研究中这个值是可以接受的。

3.2.2 量具二:思辨人格测试试卷

本研究将《思辨人格倾向量表》(文秋芳等,2009)中考察5个情感特质:好奇、开放、自信、正直和坚毅的试题抽取出来,把反向题目修改成正向题目,作为本量具的试题,共30题。测试采用李克特六级量表,分值越高,情感越强烈。

3.3 研究过程

被试选择河北某高校英语专业一年级学生,两个自然班,共50人,随机选择其中一个自然班(24人)作为实验组参加实验教学,另一个班作为控制组参加传统写作教学。两组被试均未被告知实验目的,以避免学生微调或改变自身的学习行为或思维习惯,对实验结果造成偏差。实验教学安排在第二学期,第一周对两组被试进行思辨能力A卷前测,了解被试实验前的思辨能力情况。最后一周进行思辨能力B卷后测和思辨人格测试,了解被试在实验后的思辨能力情况。将测试成绩进行横向和纵向相关性分析,检验该写作教学模式对学生思辨能力的发展会产生何种影响。

3.3.1 计算机网络教学平台的搭建

本研究将董洪学和初胜华(2010)构建的网络写作教学平台完善后作为网络学习平台。学习平台设置六大功能模块:网络资源、师生互动、信息发布、作业提交与反馈、反思日记和范文赏析。网络资源模块提供网络语料库、国外在线写作实验室网站和英语学习网站链接,教师上传写作资源、在线写作练习等服务;信息发布功能实现课程信息和写作任务的实时发布;师生互动模块提供BBS论坛,实现在线同步和异步交流,写作同步和异步辅导,为学生提供及时有效的帮助;作业提交反馈模块用于学生作品的过程性评价;反思日记模块记录学生的写作反思;范文赏析模块存储了大量的名人名作、学生佳作和学生典型习作,供学生学习赏鉴。

3.3.2 教学模式运行方式

写作教学实验包括课堂辩论式写作教学和学生学习平台在线写作练习两部分,分为相互衔接的四个阶段:资料收集、主题辩论、写作教学、写作练习与评价反馈,运行模式见图1。学生以小组方式参加学习,共分6组,每组4人。教学周期为18周,每周2个课时。第一周进行写作课程培训和思辨能力前测。最后一周为课程总结和思辨能力后测。写作教学16周,共讲授4种类型8个主题的议论文写作,每2周完成一个主题的议论文学习,每4周完成一种类型议论文的学习。每2周为一个教学小循环,下面以一个教学小循环为例介绍教学模式的运行。

图1 教学模式运行图

第一阶段:资料收集

课前教师选择15个热点话题,原则是既要与学生的生活、经历和学习密切相关,又具有一定的争议性和开放性,以激发他们对于社会热点问题的关注和思考。将话题公布给学生,由学生课下讨论确定最感兴趣的8个话题作为写作主题。教师将信息收集渠道和评判标准上传至学习平台的信息发布模块,指导学生收集、分类、梳理、阅读、思考信息,为小组讨论和辩论做准备。在此过程中学生可以借助语料库的辅助功能解决语言困难,熟悉写作范式,减少焦虑,将关注焦点集中在思路的拓展上。

第二阶段:主题辩论

第一次上课时,学生首先对教师提出的问题进行20分钟的小组讨论,形成小组一致意见,由各组代表进行观点陈述。接下来,教师选择观点相左的2个小组作20分钟的组间辩论,其余小组观摩。教师作为主持人控制辩论过程,帮助学生解决语言困难。辩论不需达成一致意见,只是通过辩论的形式锻炼学生从不同的角度以思辨的方式进行推理、评价、分析和质疑。组间辩论结束后,教师利用10分钟进行总结点评。辩论的目的是使学生的思维角度呈现多元化,为写作打下素材和思想基础。

第三阶段:写作教学

教师利用一节课(50分钟)的时间向学生讲解特定类型议论文的写作理论、写作方法和技巧,主要围绕写作的审题、立意、构思、框架、论证、文字、修辞等方面展开。因为是传统写作教学,此处不再赘述教学过程。

第四阶段:写作与评价反馈

写作教学结束后,教师布置写作任务。课下学生依据手头素材、讨论和辩论的情况在学习平台上提交写作提纲,该工作在1天内完成。教师对写作提纲进行评价,将结果通过“提纲—反馈”模块反馈给学生,学生相应地修改写作提纲,进行初稿写作。初稿完成后,学生根据学生自评表(本研究编制)借助语料库进行自评,对文章进行反思、修改和润色。完成后提交至网络平台由小组其他成员依据同伴互评表(本研究编制)进行互评,评价重点为论文要素、逻辑推理和写作方法等,此工作在3天内完成。收到同伴评价反馈后,再次对自身作品进行反思和修改,并将反思整理成反思日记,此工作在2天内完成。

第二次课堂面授时,教师先利用35分钟时间让学生针对之前写作、反思及同伴反馈中的不解提出质疑,引导学生小组讨论,而后由学生代表阐述本小组的理解和建议。之后,教师利用15分钟进行讲解引导,与学生协商讨论解决方案。剩余的50分钟对学生进行“阅读—模仿—创新”训练。教师选取2篇名家范文指导学生阅读、探索写作要点,然后进行写作方法模仿和思维创新写作。课下学生利用2天时间结合课堂讨论、“阅读—模仿—创新”训练、同伴评价以及反思日记,借助语料库,将初稿修改成二稿,提交至学习平台供教师评价。教师利用2天的时间评价、反馈。同时发布下一循环的作文话题。学生结合教师评价和自我反思用2天时间将二稿修改成三稿(成稿)提交至学习平台供大家赏析点评。教师引导学生评选出优秀范文供大家赏鉴并通过BBS进行点评。

4.0 实验结果与分析

4.1 思辨技能测试结果与分析

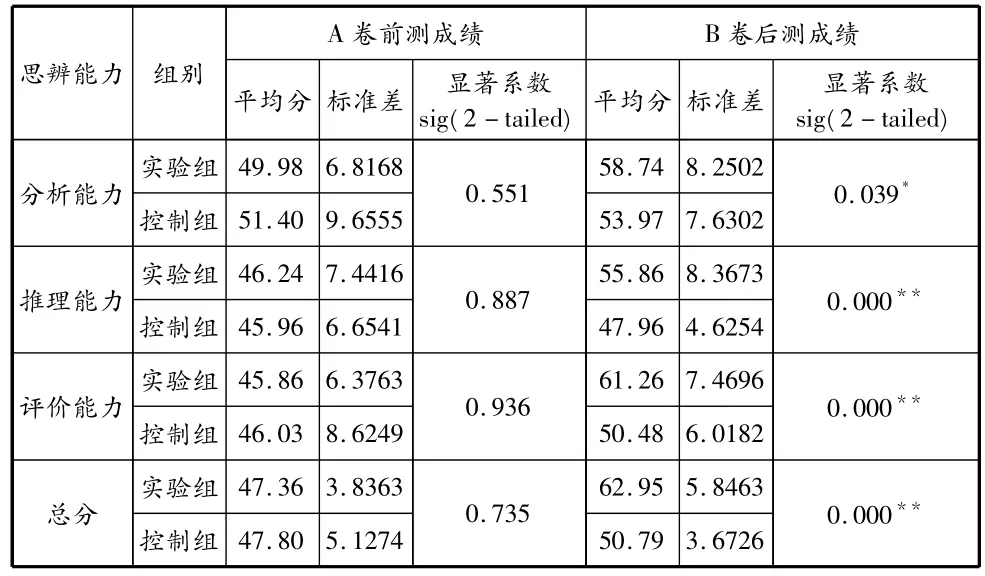

对两组被试的A卷前测成绩进行独立样本T检验,结果显示样本方差齐性,两组学生在分析能力、推理能力、评价能力和思辨能力总分方面的差异显著系数分别为0.551、0.887、0.936和0.735,均大于0.05。各项均值集中在45-50之间,阈值较低。这说明两组被试整体思辨能力大体相当,不存在显著差异,具有可比性。同时,学生的思辨能力整体较弱,不能满足高等教育对人才培养的要求。这个发现与国内许多研究者的研究结果一致(文秋芳等,2009;黄源深,2010等)。文秋芳和胡建(2012)认为除了坚韧性(本研究称为坚毅)外,其它思辨人格倾向与思辨技能之间存在正相关,且具有统计学意义。因此,既然思辨技能测试成绩显示两组被试在实验前不存在显著差异,可以认定其在思辨人格上也不存在明显差异。(见表1)

表1 被试前测和后测成绩独立样本T检验

实验完成后对两组被试的B卷后测成绩进行独立样本T检验,目的是观察两组被试实验后在思辨能力各方面是否存在显著差异。结果显示方差齐性,实验组的分析能力、推理能力、评价能力和总分各项平均分为58.74、55.86、61.26、62.95,均大于控制组的得分:53.97、47.96、50.48、50.79。两组在分析能力方面差异显著系数为0.039<0.05;在推理能力、评价能力和总分方面的差异显著系数均为0.000<0.01。这说明,实验后实验组被试的思辨能力高于控制组,且差异显著,即该教学模式能够有效地促进学生思辨能力的发展。(见表1)

为了更加清楚地了解两组被试在实验前后思辨能力各自的变化情况,本研究又对两组的前测、后测成绩分别进行了配对样本T检验。(见表2)

表2 被试前测和后测成绩配对样本T检验

表2显示,实验组在实验前后的思辨能力各个分项技能及总分都呈现显著差异,说明实验组被试的思辨能力有了显著的提高,特别是推理能力,均分提高9.620,其次是分析能力8.760和评价能力5.400。而控制组在思辨能力三个分项技能中,前测和后测成绩均不呈现显著相关,三项技能均分提高值只有2.570、2.004和3.648。分析结果说明传统的写作教学模式对于促进学生思辨能力的发展作用较弱,而本研究提出的教学模式能更有效地促进学生思辨能力的发展。

本研究认为,该教学模式有机整合了多种有利于思辨能力发展的促进因素:首先,写作课程的内在机制和心理活动方式有利于思辨能力的发展。刘玉萍(2003)认为写作课程与思辨能力的培养间存在着密切联系,写作课程对学习者思辨能力的提高作用明显优于其它语言技能课程。写作是一种极其复杂的心理和思维过程,从谋篇、立意、布局、构思到成文、修辞和修改,各个环节都需要写作者思辨能力的参与。特别是该教学模式采用的过程性写作学习和形成性评价相结合的写作教学模式,从文献阅读与辩论、头脑风暴,到作文提纲、一文三稿,再到反思日记、评价反馈,每一项活动都对学生的思辨技能进行了相应的训练。第二,辩论能促进学生思辨能力的形成与发展:通过辩论知识的学习和练习,学生组织使用知识、思考分析问题和独立提出见解的能力得到了极大的提高。辩论为学生提供了一个利用多向思维思考复杂问题的机会,使他们学习多角度看待问题,意识到问题的复杂性。通过推理和评价推理、识别逻辑错误、决策理解等多种思辨技能的使用,准确分析问题的各个方面,发现并修正自己观点的不当之处,形成对事物准确的看法,有效地促进了学生思辨能力的发展。第三,与林岩(2012)的研究得出的观点相同,反思日记能够促进学生的思辨能力发展。反思是获取新知识的必然途径:学生在反思时,首先对其课堂辩论和写作体验进行描述性反思来理清思路和逻辑,进而对体验通过评析式反思进行分析评价,对他们在体验中产生的思考或问题进行分析、推理和评价,探索解决问题的答案,提炼出体验的意义,最后达到从体验中学习的目的。由于以往学者的研究结果大多是通过定性的推理分析得出的,缺乏数据支持,而本研究结果是在对实证研究获得的数据进行分析的基础上得来的,是对其他学者研究结果的验证和补充,具有现实意义。

4.2 思辨人格倾向测试结果与分析

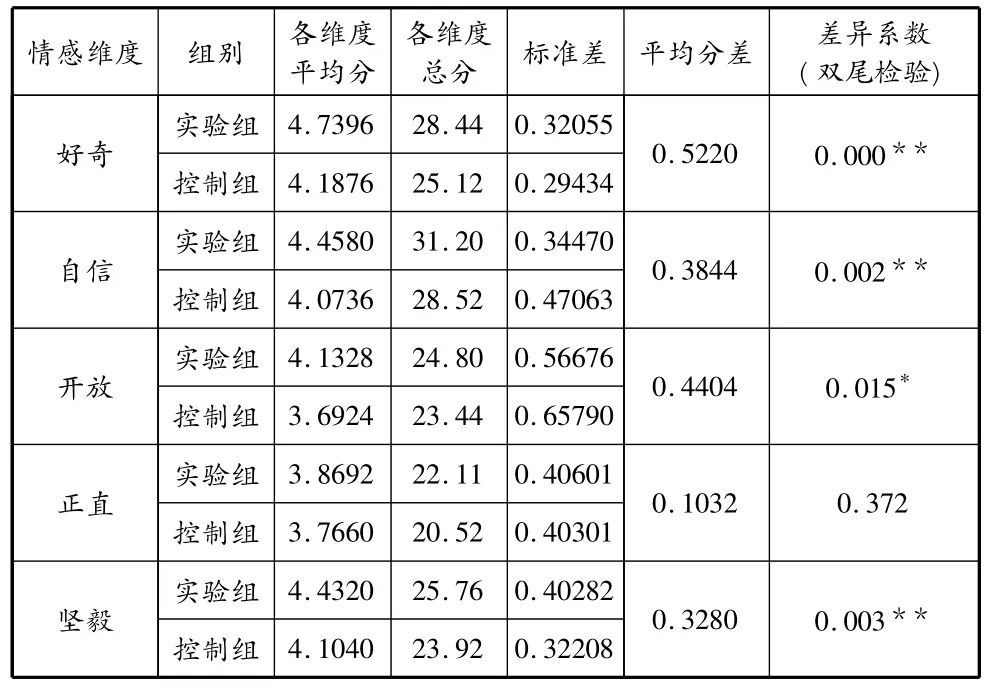

实验后将两组被试的思辨人格测试成绩进行独立样本T检验,结果显示实验组在5个情感维度上均不同程度的大于控制组。其中好奇差距最大,均分差达到0.5220,其次是开放、自信、坚毅和正直。从差异显著性上来看,好奇、自信和坚毅在0.01置信水平上差异显著;开放在0.05置信水平上差异显著;而正直差异不显著。这说明,该教学模式在改善学生思辨人格倾向方面作用也是十分明显的,特别是好奇、自信、坚毅和开放,而正直方面却改善不多。这可能是因为大学生的年龄、阅历、生理和心理上决定了他们在知识储备、知识结构、智力发展和志趣抱负等方面已经接近成熟,一个学期的课程并不能有效地改变其已经基本固化的观念。(见表3)

表3 思辨人格倾向成绩独立样本T检验

Wengensteen等(2010)依照思辨人格倾向得分占总分的比例将思辨人格倾向分为6个维度:50%以下该倾向为负面;51-60%为摇摆不定;61-100%为正面倾向,分为勉强支持、大体支持、积极支持和坚决支持。分析结果显示(见表4),虽然两组各维度都不存在负面倾向,但是有相当比例的被试在某些维度上表现出摇摆不定,达到坚决支持的比例几乎为零,情况不容乐观。对比发现,实验组各情感维度整体要明显好于控制组。在好奇维度,实验组大体支持和积极支持的比例分别为40%和56%,而控制组大体支持只占36%,其余64%为勉强支持,程度较低;实验组在自信维度大体支持和积极支持的占到84%,而控制组只有36%,48%为勉强支持,还有16%摇摆不定;开放维度中,实验组虽有16%处于摇摆不定,但84%处于正面倾向,大体支持和积极支持也占到了44%,而控制组大体支持和积极支持只占28%,还有32%为摇摆不定;正直维度中,实验组和控制组比较接近,分别有52%和60%处于摇摆不定,但实验组48%处于大体支持和积极支持,而控制组只占24%;坚毅维度中,实验组76%处于大体支持和积极支持,其中有1人为坚决支持,情感强烈;而控制组72%为勉强支持,大体支持和积极支持只占24%。不难看出,实验组正直维度略好于控制组外,其余4个维度均显著好于控制组,这说明该教学模式能够有效促进学生思辨人格的发展。

表4 实验组和控制组思辨人格倾向程度统计分析结果

一个人只有具有思辨人格倾向,才能具有思辨意识并主动发展思辨技能。本研究的教学模式通过赋予学生平等参与课堂决策和课堂活动的权利,确保了学生思辨人格倾向的发展。以反思日记为依托的个人反思和课堂语境下的集体参与(协商确定辩论题目、课堂辩论、学生互评作文等)相辅相成,互相循环促进。通过反思、交流和互动,学生逐渐意识到作为课堂学习的决策者,他们意见得到了重视和肯定,加深了对学习目的的理解和对自身角色的认识,明确了独立思考和独立决策对于个人发展的重要性。行动中,学生开始脱离被动角色,有意识地主动进行决策者的身份构建,愿意主动思考和表达,主动寻找发展思辨能力的途径。在这种内在动力的驱使下,学生的好奇心会更强,会更加主动地思考平时不太关注的事物,并试图建立对该事物的整体认知。这会使得学生更加坚信自己的观点和选择是正确的,能够更加坚持自己的立场,不随波逐流。同时也能以更加开放的心态看待他人提出的不同见解,批判性地吸收新观点中的合理成分,完善自己的认知。最终,通过分析和判断,建立理性判断标准,对问题去伪存真,剥开表层看本质,形成对事物全面深入的了解,做出正确的取舍,这就是思辨人格倾向中的正直。

此外,本课题还采用了半结构式访谈探讨学生对该教学模式在思辨人格倾向培养效果方面的看法。访谈采用文字记录和录音两种信息收集方式。访谈后,笔者对访谈录音进行转写、编码,整理后进行数据分析。访谈结果表明,绝大多数学生(24人中的19人)认为该辩论式写作课程使他们认识到了批判性思考的重要性,养成了勤于思考的习惯。在思考的过程中更加注重对自己的观点和思维活动进行计划、检查、调整和评价,这说明学生的元思辨能力得到了有效的激活和提升。结果还显示,在思辨人格倾向的五个维度都取得了一定的进步。91.7%(22人)的学生认为较之以前,自己更敢于质疑权威和习以为常的事物,喜欢刨根问底,对于新的事物有强烈的好奇心和求知欲;75%(18人)的学生认为自己以前不够心胸开阔,有些固执己见。现在比以前更能够开阔视野,更能够尊重、容忍不同的意见。认为应该对不同意见进行分析和评价,只要是合理正确的意见就应该积极采纳,并修正自己不当的观点;83.3%(20人)认为通过积极参与课堂决策和课堂活动,自己的意见经常能够被他人接纳和肯定,认为自己对问题的看法是合理的,显示出了更强的信心;37.5%(9人)的学生认为自己的正义感有所加强,对一些以前司空见惯的错误行为和不道德行为表现出更加强烈的反感和气愤;70.8%(17人)认为自己在学习生活中比以前更加有毅力,锲而不舍。这些观点都折射出学生思辨人格倾向有了积极的进步。

5.0 结论

本研究以行动学习理论和混合学习方法为理论基础,构建基于计算机网络学习平台的辩论式写作教学模式并进行教学实验,探讨如何在写作教学中培养学生的思辨能力。研究结果发现:首先,该教学模式能够有效地促进学生思辨技能,特别是分析、推理和评价等技能的培养;其次,该教学模式能够有效地培养学生的思辨人格倾向,使他们更积极、主动和深入地进行批判性思维。本文研究结果对教学的启示是:第一,培养学生的思辨能力不一定要以减少语言技能培训课程和基础课程课时为代价,在写作教学中采取以内容为依托的辩论式教学完全可以满足思辨能力培养的需要;第二,在教学中,要改变传统的师生关系,建立学生与教师平等参与决策、参与教学活动的新型伙伴关系,激发学生主动参与学习过程的兴趣和意识,因为学生自身的学习体验才是学生习得知识的必经途径。当然,本研究也存在一定的局限性:该教学模式对于提升学生思辨人格倾向中的正直感作用不大,希望今后的研究能够更有针对性地解决这一问题。另外,鉴于研究样本有限,该教学模式的普适性有待进一步验证。

[1]Facione,P.A.Critical Thinking:A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction(The Delphi Report Executive Summary)[M].Millbrae,California: TheCalifornia Academic Press,1990.

[2]Niedringhaus,L.Using student writing assignments to assess critical thinking skills:A holistic approach[J].Holistic Nursing Practice,2001,15(3):9-17.

[3]Paul,R.&L.Elder.Critical Thinking:Tools for Taking Charge of Your Professional and Personal Life[M].New York:Pearson Education,2002.

[4]Reed,J.H.Effects of a Model for Critical Thinking on Student Achievement in Primary Course Document Analysis and Interpretation, Argumentative Reasoning, Critical Thinking Dispositions,and History Content in a Community College History Course[D].College of Education,University of South Florida,1998.

[5]Revans,R.W.Action learning in a developing country[J].Management Decision,1986,24(6):3-7.

[6]Wengensteen,S.,I.S.Johansson,M.E.Bjorkstrom&G.Nordstrom.Critical thinking dispositions among newly graduated nurses[J].Journal of Advanced Nursing,2010,66(10):2170-2181.

[7]董洪学,初胜华.基于计算机网络语料库驱动的英语写作教学模式研究[J].外语电化教学,2010,(5):27-32.

[8]何克抗.从Blended Learning看教育技术理论的新发展[J].电化教育研究,2004,(7):8-9.

[9]黄源深.英语专业课程必须彻底改革——再谈“思辨缺席”[J].外语界,2010,(1):11-16.

[10]林岩.口语教学与思辨能力培养——一项对英语辩论课程中学生反思日志的研究[J].外语与外语教学,2012,(5):29-33.

[11]刘玉萍.激发创新思维——研究生英语写作能力培养[J].山东外语教学,2003,(5):74-78.

[12]罗旭清,杨鑫辉.《加利福尼亚批判性思维倾向问卷》中文版的初步修订[J].心理发展与教育,2001,(3):47-51.

[13]钱坤强.外语习得与思辨能力[J].山东外语教学,1996,(3):71-75.

[14]文秋芳.论述外语专业研究生高层次思维能力的培养[J].学位与研究生教育,2008,(10):29-34.

[15]文秋芳等.构建我国外语类大学生思辨能力量具的理论框架[J].外语界,2009,(1):37-43.

[16]文秋芳、胡建.中国大学生英语口语能力发展的规律与特点[M].北京:外语教学与研究出版社,2012.

Constructing Internet-Learning-Platform Based Debate-Writing Teaching Mode—An Empirical Study on Students'Critical Thinking Development

HAN Da-wei,CHU Sheng-hua

(School of Foreign Languages,Yanshan University,Qinhuangdao,Hebei 066004,China)

Regarding the absence of critical thinking among English major students in our country,the study constructs a debate-writing teaching mode based on computer and Internet learning platform with the theories of Action Learning and Blended Learning as its foundation,and then puts it into teaching practice.Follow-up surveys and comparative analyses show that the students'critical thinking development of experimental group far surpasses that of the control group,proving that the mode could effectively promote English major students'critical thinking development.

critical thinking;Internet learning platform;debate-writing

H319

A

1002-2643(2014)04-0060-06

2013-12-23

韩大伟(1972-),男,汉族,吉林通化人,燕山大学外国语学院副院长,副教授,博士。研究方向:外语教学、认知语言学。

初胜华(1979-),男,汉族,黑龙江海林市人,讲师。研究方向:外语教学。