“大、小传统”之间:论郭璞《山海经图赞》的天人感应思想

张 伟

(中山大学 中文系,广东 广州 510275)

“大、小传统”之间:论郭璞《山海经图赞》的天人感应思想

张 伟

(中山大学 中文系,广东 广州 510275)

从远古到晋代,天人感应思想经历了大、小传统的数次变迁。在《汉书·艺文志》中,《山海经》被列入数术略形法类。郭璞《山海经图赞》的天人感应思想表现为基本模式与特殊模式,理论基石是气论、神论、天论以及三者的杂糅。《山海经图赞》掺杂了一些玄学思想,说明郭璞并非不懂玄学。他之所以放弃“大传统”而选择“小传统”,与其学术传承和政治理想有关。郭璞继承了汉代方士化儒者的传统。他虽有避世思想,但仍积极投身于政治之中,目的是为了以“天”为限制因素,恳求帝王减轻刑狱、勤政爱民。他以“兼济天下”为己任,通过占卜敦促温峤、庾亮等人兴兵讨逆,最终付出了生命的代价。

郭璞; 《山海经图赞》;天人感应;大传统;小传统

人类学家雷德菲尔德(Robert Redfield)在《农民社会与文化》中曾用“大传统”(great tradition) 与“小传统”(little tradition)指代两种不同阶层的文化。“大传统”产生于精英阶层,是由学者、思想家、宗教家等通过深思(reflective)而得到的文化(refined culture);”“小传统”来自民间,是由乡民(Peasant)或俗民(folk)所代表的文化。这两种文化可称为“上层文化和下层文化,民间文化和正统文化,通俗文化与学者文化,除此之外,还可以称之为‘科层文化’(hierarchic)和‘世俗文化’(lay culture)。”[1](P220)葛兆光在《中国思想史》的写作中将其改造为“精英与经典”及“一般知识与思想”[1](P220)。本文以晋代郭璞的《山海经图赞》①严可均指出:“是藏本(笔者注:明道藏本)《山海经图赞》)或经改补,非但脱阙……或藏本杂以张(笔者注:晋人张骏)赞,亦未可知。”本文所引《山海经图赞》 均以严可均 《全晋文》 收录条目为准。因引用较多,故在此统一标明版本信息,文中则直接标明页码。版本: [清]严可均: 《全晋文》卷122-123,北京:中华书局,1958年版。为切入点,探讨天人感应从远古至晋代的嬗变历程,分析《山海经图赞》中天人感应的模式与理论基础,最后探究郭璞坚守“小传统”的原因和意义。

一、天人感应与“大、小传统”

《山海经》的作者与成书时代不详。《隋书·经籍志》云:“(汉初)后又得《山海经》,相传以为夏禹所记。”[2]卷三十三(P987)然而《山海经》中部分史事发生于禹之后,因此这种说法不可靠。可以肯定的是,该书记录的材料可以追溯到远古时代。《汉书·艺文志》将《山海经》归入数术略形法类。“数术者,皆明堂羲和史卜之职也”[3]卷三十(P1775);“形法者,大举九州之势以立城郭室舍形,人及六畜骨法之度数、器物之形容以求其声气贵贱吉凶。”[3](P1775)数术本于上古时期的史官和巫士,形法是其中的一小类,专门用来相人、宝剑、宅地、六畜等。由此可知汉人认为《山海经》与数术密不可分。郭璞以天人感应解读《山海经》中奇物、奇事,与汉代以来学者对《山海经》的理解相一致。

李生龙先生认为,天人感应是:“天人之间存在着交感关系,即天以某种神秘力量对人加以制约,而人可以凭自己的精神、行为使天产生相应的反应。这种反映往往以某些天象或某些自然物发生变异为标志。由于天人感应强调天人之间的某种神秘交感,因此,它的表现形态也就往往具有某种神秘性和虚幻性。”[4]

先民通过观察天象和考察地理而获得某些自然界规律,他们将这些规律理解为神的意志,并以此作为生产、生活的指导,这就是最早的天人感应。《易》曰:“宓羲氏仰观象于天,俯观法于地,观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”[3](P1704)从世界各国天文学、地理学的发端来看,上古时期人们所获得的知识都是集体智慧的结晶。伏羲作八卦通神明之德带有神话色彩。实际上,这一时期人人皆可通神,此时天人感应属于小传统。

殷周时期,“阴阳”和“气”的思想逐渐萌芽,天人感应具有了一定的理论色彩:“至于殷、周之际,纣在上位,逆天暴物,文王以诸侯顺命而行道,天人之占可得而效,于是重《易》六爻,作上下篇。”[3](P1704)文王演《易》表明天人感应脱离了小传统,成为特殊阶层拥有的学问。除此之外,为统治阶层服务的巫觋掌握了祭祀的秩序、规范和礼节,“斩断了民与神任意沟通的混乱”[1](P126),绝地天通。因此,君主在发起征战、结盟、迁都等重大活动之前都要请巫觋占卜,了解天的旨意。

春秋战国时期分封制土崩瓦解,各诸侯国势力不断膨胀,诸子百家学说兴起,鬼神观受到强烈冲击,孔子明确提出“不语怪力乱神”。天人感应思想在上层社会失势,沦为小传统。民间相信人鬼神有神秘的感应。如《九歌》既有由东皇太一、云中君、大司命、少司命、东君等构成的天神体系,又有由河伯、湘君、湘夫人、山鬼构成的地祇体系,还有国殇构成人鬼体系。[1](P223-224)

秦统一六国,然以苛法治国,仅历二世而亡。汉初统治者纷纷吸取秦亡的教训,采取休养生息政策。不过,君主的合理性和权威性仍需要通过某种形式得以确立。在这种情境下,董仲舒以《春秋》学为基础,以阴阳五行为架构,提出“天人之际,合而为一”[5](P651)①李零认为:“‘天人合一’这个词,严格考证起来,其实并无深意。如宋人张载和王万,他们有这个说法(《张载集·乾称》)、《宋史·王万传》)。现代学者的用法,是来源于宋。先秦没有这个说法。汉代的说法也不太一样。当时的流行说法,其实是‘天人之分’、‘天人之际’,‘分’和‘际’,都是讲天人的分别。当然,董仲舒是说过‘天人之际,合而为一’(《春秋繁露·深察名号》),那是说,借助名号,把这两个本来是分开来的东西再合在一起,其实是讲天人感应。‘天人之际,合而为一’,这是方士化的汉儒讲的话。‘天人合一’,这是援释济儒、援道济儒的宋儒讲的话。两者都有宗教味。” 李零:《中国方术续考》前言,北京:中华书局,2006年,第5页。的口号,建立天人关系系统。他以奉天法古为依据,推行德化政治,确立了人君的合理性。天人思想在董仲舒生前并未流行,但它契合了汉初政治发展的需要,受到统治者的青睐,实现了“道统”“学统”和“政统”的合流,再次跻身为大传统。

东汉末年,宦官外戚把持朝政,谶纬横行,篡夺继起。士人通过月旦品评干预朝政,期望以此获得话语权力。士人议政引起了以皇帝为首的统治阶层的不满。桓帝延熙九年(公元166)和灵帝建宁二年(公元169),两次党锢之祸使得大量有名望的士人惨死狱中,受波及者不计其数。在残酷的政治压迫下,苟活下来的士人对以天人关系为基石建立起来的主流意识形态彻底失去信心。他们寄意老庄,韬光隐晦、隐居肆志,天人感应逐渐被边缘化。

魏晋时期,士人热衷于探讨被孔子所忽视的性与天道,但他们厌倦了汉代繁琐的、以阴阳五行为架构的知识体系,转而追寻一种简易的、能够解释一切的终极答案。他们援道释儒,言意之辨、有无之辨逐渐成为思想界争论的焦点。随着清谈在贵族之间日益盛行,玄学逐渐成为思想界的“大传统”,而天人感应日益式微,再次沦为“小传统”。

二、《山海经图赞》中天人感应的基本模式

天人感应一般体现在天降下灾异或祥瑞给人以警示或嘉奖,人通过祝祷加以回应,这种感应模式被称为基本模式。《山海经》中天人感应的模式并不完全如此。书中记载上古时期的精英人士如帝王及其子嗣与功臣等可以直接化身为天神;此外,常人可以通过服食、修炼等方式也可化身为神。这种人化身为神的模式称为特殊模式。《山海经图赞》直接秉承了《山海经》的相关记载,因此这两种模式也是《山海经图赞》的感应模式。下面分别加以阐释。

(一)基本模式

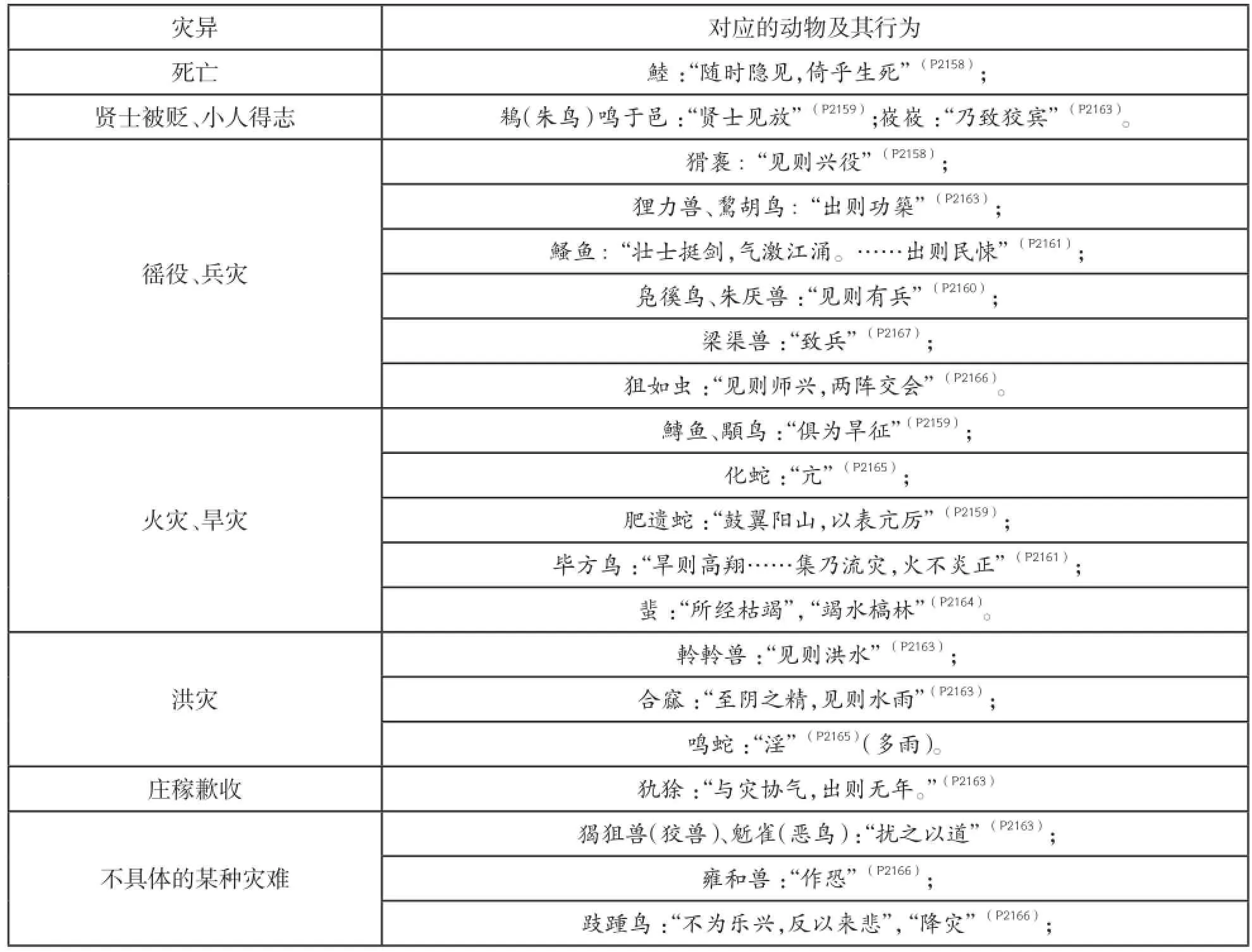

天人感应最常见的现象是天以某种动物作为使者,预示灾难即将发生。《山海经图赞》中象征灾异的动物有35种。如表1:

表1

对于动物与灾异的对应关系,如峳峳兽出现意味小人当政,郭璞认为这是冥冥中的注定,非人力所能改变:“归之冥应,谁见其津。”(P2163)另一方面,他认为人不能把灾异的发生归咎于上天的“使者”。如犰狳预示庄稼歉收,但犰狳本身并没有能力对人施恶,它只是代表天对人间帝王的愤怒。郭璞说:“此岂能为,归之于天。”(P2163)面对各种天灾人祸,人,尤其是帝王,只能顺应天的安排,积极反省自己的过错,努力加以补救,以争取天的宽宥。

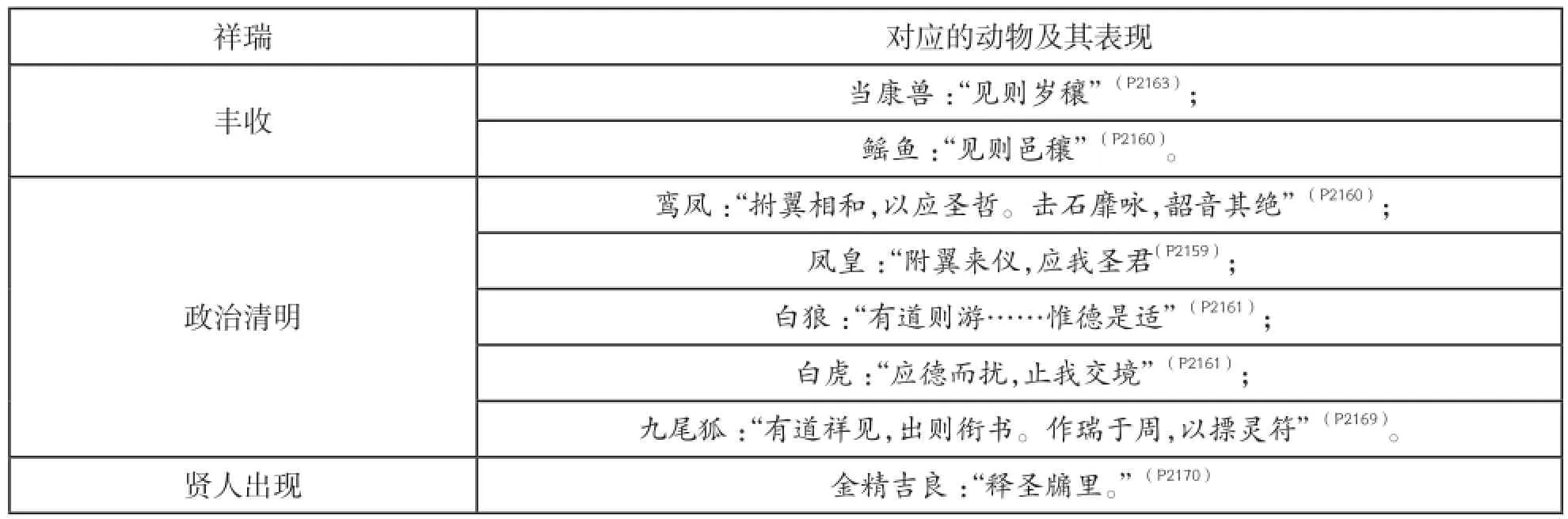

天除了降下灾异警示人之外,也通过某些“使者”预示政治清明或丰收,如表2:

表2

在《山海经》中,面对上天降下的灾难,人可以通过服食某些特定物质或在特定场所祈祷以攘灾祈福。如表3:

表3

这些攘灾祈福的图赞有深厚的现实基础。如甲骨文中有“宁风,巫九犬”(《库方二氏藏甲骨卜辞》九九二)的记载。郭璞的《尔雅·释天注》表明晋代仍有磔犬止风的风俗。[6](P23)

(二)特殊模式

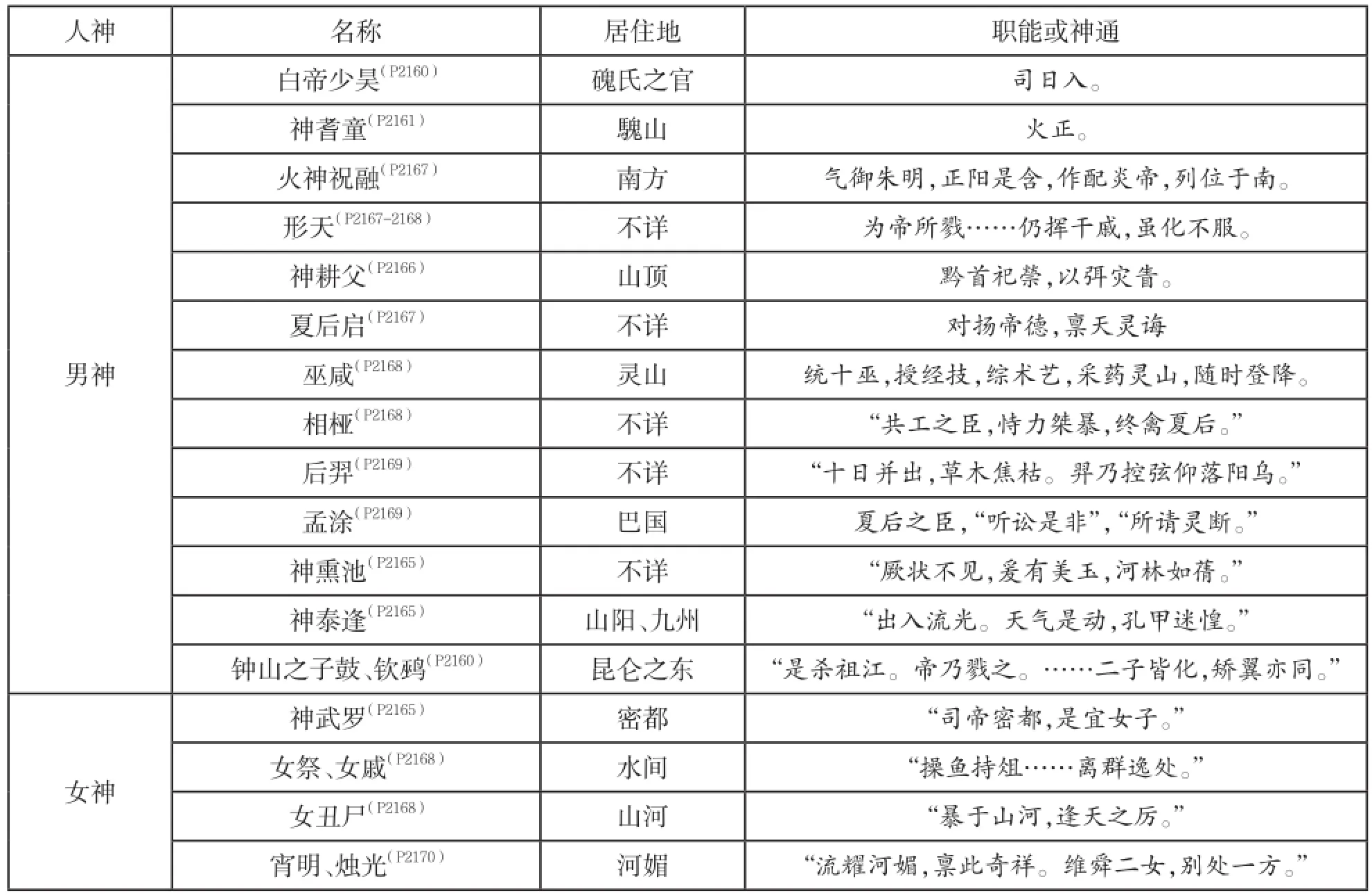

《山海经图赞》中天人感应的特殊模式表现为天神作为一个群体,具有较强的开放性。表征之一便是上古时期精英之人可以直接化身为神。如表4:

表4

这些精英大体可分为五类:(1)上古帝王及其子嗣。如夏启是大禹之子;少昊是黄帝之子;神耆童是“颛顼之子”;宵明、烛光是舜帝的两个女儿。(2)上古帝王的部将。如武罗、熏池、泰逢是黄帝的属下,相桠是共工的臣子,孟涂是夏后的大臣,他们均有治理国家的才干。刑天是炎帝的臣子,被黄帝砍掉脑袋,依然坚持战斗。(3)巫觋。巫咸是巫觋的统治者,负责传授巫术。神耕父是巫的杰出代表。他站在山巅,“黔首祀禜,以弭灾眚”,为人消灾祈福。女祭、女戚在水间“操鱼持俎……离群逸处”,似在向上天献祭,应为女巫之属;(4)有特殊才能的人。如后羿射日,为人类解除灾厄;(5)遭到天神惩罚的人。女丑遭到天谴,曝尸荒野;鼓及钦鹀遭到杀戮,抛尸昆仑之东,化身为鸟。这五类人均化身为神,一方面意味着人神之间有一条通畅的上升之路,另一方面反映出从《山海经》所记载的远古到晋代,人的内心中始终充满着对于年寿不永的担忧及对成仙的无限向往。此外,巫咸、神耕父、女祭、女戚位于人神之列,充分表明巫觋的重要性。魏晋时期,巫觋已成为政治的边缘人物。但在一般民众看来,巫觋的重要性和地位仍然不可替代。

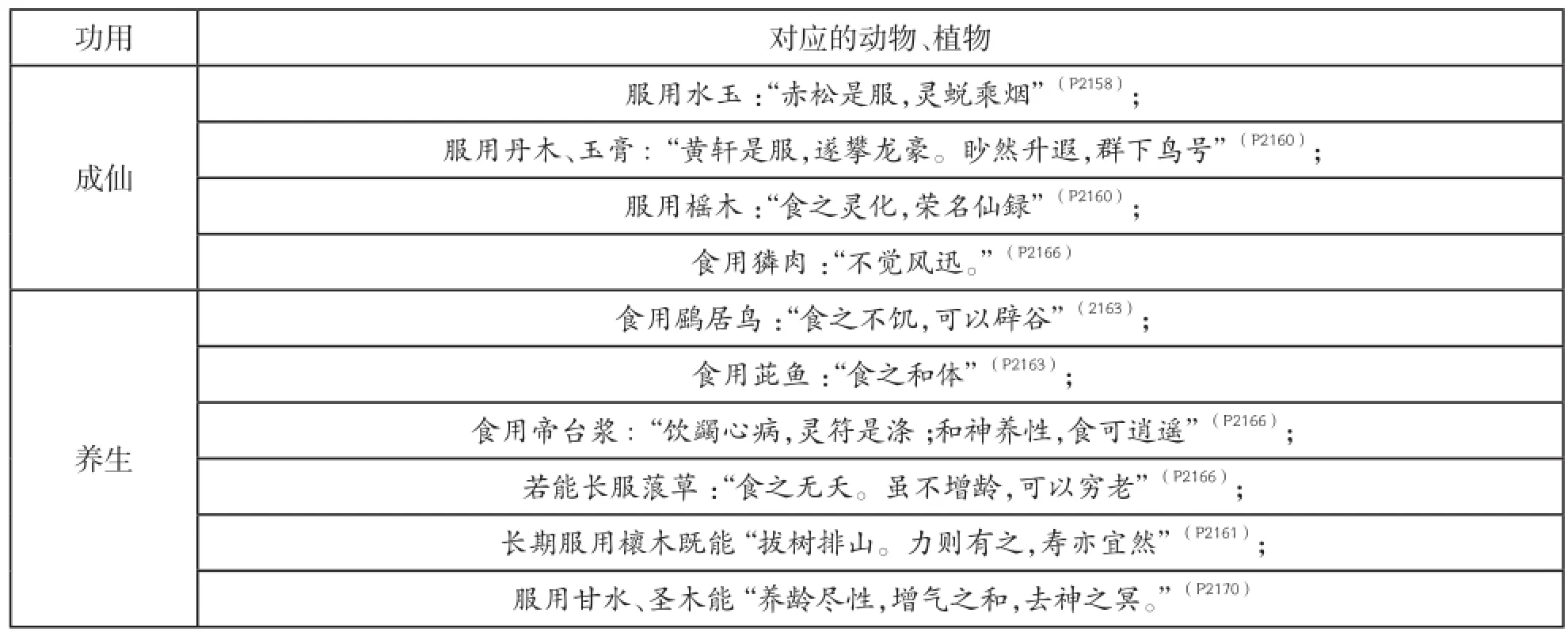

天人感应的互动性还体现在常人可以通过服食成仙或养生。如表5:

表5

服既有佩戴之意,亦有食用之意。[7]魏晋人普遍相信通过服食某种特定物质可以长生不老。葛洪《神农四经》将服食之药分为三类:上药是升仙之药,以金石等矿物质为主;中药是养性(养生)之药,可以去病患,使人不死;下药只能单纯治病。[8](P239)《山海经图赞》 中的水玉、玉膏、丹木、榣木和獜肉能使人“升遐”“乘烟”“不觉风迅”,属于上药;鶌居鸟可以辟谷,茈鱼可以养气和体,帝台浆可以“和神养性”,蒗草能使人“穷老”,甘水、圣木能够“养龄尽性”,都属于中药。这是盛极一时的服食文化的体现。服食的最高目的是成仙。《山海经图赞》中,凡人可以骑飞黄(一种奇骏)以不老(P2168)①“乘黄”条:“飞黄奇骏,乘之难老。揣角轻腾,忽若龙矫。实鉴有德,乃集厥早。”;或驾棠木制成的龙舟“泛彼沧海,眇然遐游。聊以逍遥,任彼去留”(P2160)。其实,无论是乘奇骏还是驾龙舟,都是变相的飞仙之法,仍然是天人感应的体现。

三、天人感应的理论根基

《山海经图赞》中天人感应的理论基础是“气”“神”“天”以及三者的杂糅,感应方式是物类相感(或称为触类相感)。在天人感应的基本模式之外,郭璞在阐释某些奇人、奇物时也运用了一些玄学理论。

(1)气论

有学者认为,“气”的本义是“云气也,象形”(许慎《说文解字》)。它很容易让人联想到《庄子·逍遥游》中藐姑射山的神人“乘云气”和《在宥》中“云气不待族而雨”,气就是云以及形成云的气体。[6](P13)据甲骨卜辞和土祭、风祭等风俗的相关研究,原始的气是和包括人在内的有生命的、活着的生物的生命现象有关系的。[6](P26)在郭璞看来,天是由气构成的宇宙本体。气赋予万物以形状、性质。气的差异越大,物的形状、品性的差别越大。仁德之气化育的就是神人、仁人,如九德之气化育神长乘(P2160),东方仁气诞生君子国(P2169);邪气、害气化育的是邪恶的、象征灾异的生灵,如青耕御疫,跂踵降灾,其原因是“物之相反,各以气来”(P2166)等。气也是天人感应的媒介,感应方式是通过直接或间接的接触。如“气之相应,触类而作”(P2166)(九钟)、“物有所感,其用无標”(P2162)(魮鱼)。郭璞认为磁石吸铁也是因为它们之间有暗暗沟通的、看不见的气,这种气使彼此互相吸附:“气有潜通,数亦冥会。物之相感,出乎意外。”(P2162)尽管气是万物之母,但它本身不带任何偏私、好恶。无论动、植物大小,它们与天的感应程度都是相同的:“物之所感,焉有小大。”(狙如)(P2166)因此,作为基本物质构成的气体现了天的公允性。不过,人可以通过“食带”,即服食或佩戴某种特定的物质改变“气场”:“气之相王,在乎食带。”(天狗)(P2161)

(2)神论

这里所讲的“神”包含两层含义。第一是指有意志的、具有某种超能力的人格神。如《夏后启臣孟涂》中提到的“所请灵断,呜呼神微”(P2169);第二是指人或动物的精神力量,运用这种力量能使之具有超能力。比如飞鼠利用“神”鼓动身上的羽毛,能像鸟儿一样飞翔,“用无常在,惟神是凭”(P2163);予夜的尸体分成七块,他通过凝神能将分裂的身体合而为一,“苟以神御,形归于一”(P2170);南极的郁州山能“不行而至,不动而改”(P2170),实际上是板块漂移使得它离开原来的位置,火山、地震等地壳运动使其发生形貌变化,但在郭璞看来,这是由于郁州山运用了内在的“神”,使得其形貌与地理位置随时发生改变:“维神所运,物无常在。”(P2170)因此,天人感应中的“神”是一股神秘的力量。

(3)天论

《山海经图赞》中,“天”是冥冥之中的命运主宰。他能够给人赐福,如“轩辕之人,承天之祜”(P2168);给人以教诲,如夏后启“禀天灵诲”(P2167);也能降下灾祸,夺人性命,如“彼美谁子,逢天之厉”(女丑尸)(P2168)。作为天人感应的主体,他有伟大而神秘的力量,是一切祸福的根源。如后羿射日:“可为洞感,天人悬符”(P2169);犰狳象征庄稼歉收:“此岂能为?归之于天。”(P2163)此外,天还指诸神生活的地方——天宫,由九重构成。如赤松子服用水玉之后灵蜕乘烟,所去之处便是九重天:“吐纳六气,升降九天。”(P2158)

“天”有时会被“造物”替代。三足龟“少不为短,长不为多”,能正常生活,与普通乌龟无异,郭璞认为它们的存在体现了造物“靡偏靡颇”(P2165)的特点;三首国的人从不同的窍道呼吸,用三对眼睛看,用三张嘴吃,郭璞认为这种周道巧妙的形象是自然形成的,并非造物者有意为之:“物形自周,造物非巧。”(P2167)贯胸交胫支舌国集齐了各种奇怪的人,郭璞认为这是造物者造人如同在烘炉中炼金,“造物无私,各任所禀”(P2167),这些奇异之人的存在,正好体现了他的伟大。

(4)杂糅型

郭璞的气论、神论和天论常常是杂糅的。气到处流动,是“天”的意志的具体化。神泰逢“出入流光,天气是动”(P2165)。这“流光”应当是彗星划过天空的痕迹,但荒淫好色的上古帝王孔甲看到彗星划过天空,狂风大作,认为天将惩罚自己,引起了巨大的恐慌和迷惶。“神”与“气”也是相互沟通的。人可以通过祝祷讨好“百神”,促进“气”的和谐——“觞祷百神,以和天气”(帝台棋)(P2165);也可以通过服用甘水、圣木改变“气”的性质,解除冥冥之中的神对人的限制——“增气之和,去神之冥”(P2170)。此外,“气”与“数”关系也很密切。李零认为,所谓“数”,是方术当中的“数术”,与“天地之道”有关,主要包括天文历算和占星候气、式法选择和风角五音、龟卜筮占、占梦、厌劾、祠攘、相术等。[9](P74-76)郭璞相信,方士能够通过数术之法改变气的性状:“苟以数通,气无口口。”(鸣石)(P2165)①“气无口口”,原书阙后二字。

值得注意的是,郭璞在面对天人感应难以解决难题时,往往会借用玄学理论对奇物加以解释。如解释誉石为何能杀鼠时,郭璞云:“禀气方殊,件错理微。”(P2160)他从总体上解释了世间万物之所以存在各种怪相,均是因为禀气不同,但他仍然无法解释石头杀鼠的具体原因,只好在赞文末尾以齐物论来泯灭无机物——石头与有机生物——鼠之间的差别,从哲学高度将两者等同起来,从而将此事合理化:“物性虽反,齐之一归。”(P2160)假如不借助齐物论,他显然无法解释这种现象。再如鼵鼠与鵭鸟同穴而居,郭璞首先将其解释为“殊类同归”(P2161)。当他发现还是没有解释清楚时,便以“不然之然,难以理推”(P2161)来自圆其说。实际上,“不然之然”正是玄学“独化论”的体现。类似的例子还有焦僥国的“混之一归,此亦侨如”(P2167);无肠国的“得一自全,理无不共”(P2168),以及当扈(即鸵鸟)的“轮运于毂,至用在无。”(P2161)所谓“不然之然”“一”“得一”“无”都是玄学的经典理论范畴,由此可见,郭璞对于当时的“大传统”玄学毫不陌生。

四、郭璞坚持天人感应的原因

虽然《山海经图赞》中随处可见服食、行气的方术知识,但郭璞并非纯粹的方士,他继承的是东汉末年带有官方色彩的方士化儒者的传统。李零指出:“东汉时期的方术传授似乎有一种分化,当时明晓天文历算和各种占卜的人往往都是眭孟、夏侯、京房、翼奉一类儒者的流裔。他们既明经艺,又通方术,驰骋穿凿,迎合帝王,带有较多的官方色彩。特别是哀、平之后,图谶蔚兴,王莽矫用符命,光武尤信谶言,对儒者的方士化更是推波助澜。”[9](P89)为什么说郭璞继承的是方士化儒者的传统呢?我们可以从以下几个方面来理解:

第一,郭璞兼修经术与阴阳易学。《晋书》记载:“璞好经术,博学有高才……好古文奇字,妙于阴阳算历。有郭公者,客居河东,精于卜筮,璞从之受业。公以《青囊中书》九卷与之,由是遂洞五行、天文、卜筮之术,攘灾转祸,通致无方,虽京房、管辂不能过也。”[10](P1899)“好经术,博学有高才”,“好古文奇字,妙于阴阳历算”,都表明郭璞具备方士化儒者的资质。郭璞的才能堪比西汉易学家京房和三国术士管辂,是儒者与方士的完美结合。

第二,郭璞著有大量与方术无关的著述。《晋书》记载:“(郭璞)注释《尔雅》,别为《音义》 《图谱》。又注《三苍》《方言》《穆天子传》《山海经》及《楚辞》《子虚》《上林赋》数十万言,皆传于世。所作诗赋诔颂亦数万言”[10](P1910)。郭璞不仅花了很多工夫诠释纯粹的知识性书籍如《方言》《尔雅》等,对传统文学经典《楚辞》《子虚》《上林赋》也有精深的研究,其诗亦被钟嵘《诗品》称为“中兴第一”。纯粹的方士对文学经典不可能如此感兴趣,也不可能具有如此之高的文学造诣。

第三,郭璞看不起方士。据《晋书》本传记载,暨阳人任谷耕种间歇在树下休息,忽有羽衣人(按当时的观念,人是不能凌空飞翔的,须借助羽毛飞行,因此羽衣人就是神人)“就淫之”。此后任谷有娠,数月后,将生产之时,羽衣人以刀穿其下阴,产出“蛇子”。任谷由此成为宦者,自称有道术。皇帝对任谷信任有加,留于宫中。郭璞上疏言任谷乃“妖诡怪人之甚者”,根据《周礼》,“奇服怪人不入宫”,更何况任谷这样的“妖蛊诈妄者”,“不宜令亵近紫闱”。他认为自己是在铲除妖孽,“敢忘直笔,惟义是亲”。[10](P1908)

尽管郭璞蔑视任谷,撇清与他的关系,上疏赶他出宫廷,但方士化的儒者也是方士,他的双重身份在晋代已不被大多数士人认可。东晋初期,玄学成为“大传统”,以王导为代表的统治阶层与士大夫津津乐道的是“声无哀乐论”“养生论”“言尽意”等话题,天人感应成为没落的学说。“璞既好卜筮,缙绅多笑之,又自以才高位卑,乃著《客傲》。”[10](P1905)在《客傲》中,郭璞借“客”之口表明了他“拔文秀于丛荟,荫弱根于庆云,陵扶摇而竦翮,挥清澜以濯鳞,而响不徹于一皋,价不登乎千金”[10](P1905)的尴尬处境。令人不解的是,郭璞明知卜筮无法为他带来功名利禄,还会惹人嘲笑,而他对玄学理论甚为熟悉,那么他为什么不谈玄以博取统治阶级的亲睐,反而在上疏及著述中坚持天人感应的“小传统”呢?这仍然要回到方士化儒者的话题。在别人眼里,郭璞是方士,但郭璞的自我定位并非如此。方术只是手段,“兼济天下”才是他真正的人生目标。

《晋书》记载了郭璞的四次上疏。第一次是以卜得既济卦,加之去岁太白蚀月(月食)为由,预测有“愆阳苦雨之灾,崩震薄蚀之变,狂狡蠢戾之妖”[10](P1902)。郭璞将原因归于律法过于苛责:“刑狱殷繁,理有壅滥”,恳请元帝“发哀矜之诏,引在予之责,荡除瑕釁,赞阳布惠”[10](P1902);第二次上疏是因太阳黑子再次出现(“大眚再见”),郭璞指出“此明天人之悬符,有若形影之相应。应之以德,则休祥臻;酬之以怠,则咎征作”[10](P1904);第三次他借皇孙诞生之机,认为“岁涉午位,金家所忌”,“可因皇孙之庆大赦天下”[10](P1907);第四次上疏指出任谷“尘点日月,秽乱天听”,“特遣谷出”[10](P1908)。

不仅如此,在《山海经图赞》中,郭璞也有意识地运用天人感应思想,寻找天文、地理的异象与政治之间的关联。他这样做,目的就是以灾异祥瑞为工具参与“治国平天下”的政治实践。显然,相比于直谏,以天人感应进谏较为迂回。但是在一个王权至上的时代,士人根本不可能以平等的身份向帝王进谏。要制约帝王的权力,只能寻求比王权更高、更大的力量。儒者的力量是“古”,方士的力量则是“天”。

郭璞最初取得元帝的信任,就是在元帝初镇建业时灵验地占了一卦,指出东北郡县有“武”名者,当出铎,以著受命之符;西南郡县有“阳”名者,井当沸。后皆灵验。他解释道:“盖王者之作,必有灵符,塞天人之心,与神物合契,然后可以言受命矣。”[10](P1901)郭璞的天人符应之说增强了元帝称帝的信心,有助于巩固其统治,由此获得元帝的信任。后来才有了郭璞四次上疏,三次被纳的成就。

葛兆光认为,在董仲舒提出天人感应的背后,隐含着以“天命、天意”来制约统治者的意图:“董仲舒一而再再而三地提醒君主在利益之上还有正义,在力量之上还有良心,在权力之上还有‘天’在临鉴……这样,知识阶层就能够又一次代天立言,拥有一些与政治抗衡、对君主制约的权力。”[1](P385)郭璞采用天人感应的原因与董仲舒有异曲同工之处。他一方面要维护君主的权威,另一方面又要凭借天的力量来限制君主的权力,防止其专制独裁。

那么,盛行一时的玄学能不能同样起到限制王权、使帝王勤政爱民的作用呢?事实证明,玄学非但不能限制君主的权力,反而会使帝王沉溺于清虚的玄风或颓废的贵族小集团,疏离政治。而当时某些人以玄言为工具,趁机接近达官贵人,攫取势力,也令人所不齿:“魏、晋玄谈者,将以解愁、远害,标榜清高,甚至借游权门,攫取势利,目的不一,而范围亦从人事至文艺,诗殆其尤著者。”[11](P90)作为皇帝身边的近臣,郭璞利用天文、地理的异象,通过天人感应学说劝诫帝王,实现政治抱负。数术和方技是他的利器,是他为天下服务的一种方式,文学只是作为附带产品,表达内心情感世界。正因为如此,他的诗才能远离淡乎寡味的玄言,创造出独树一帜的境界。《世说新语》对郭璞的记载共有四条,除第一条记载了阮孚对“林无静树,川无停流”①《世说新语·文学》:“郭景纯诗:‘林无静树,川无停流。’阮孚云:‘泓峥萧瑟,实不可言,每读此文,辄觉神超形越。’”[12](P230)的赞赏外,其余三条记载的都是郭璞为人占卦、相宅墓、行压劾之术的高超本领,而非他谈玄论道的英姿;[12](P594-595)刘勰②《世说新语·术解》:“晋明帝解占塚宅,闻郭璞为人葬,帝微服往看,因问主人:‘何以葬龙角?此法当灭族。’主人曰:‘郭云此葬龙耳,不出三年当致天子。’帝问:‘为是出天子邪?’答曰:‘非出天子,能致天子问耳。’”《世说新语·术解》:“郭景纯过江,居于暨阳,墓去水不盈百步。时人以为近水,景纯曰:‘将当为陆。’今沙涨,去墓数十里皆为桑田。其诗曰:‘北阜烈烈,巨海混混。壘壘三坟,唯母与昆。’”《世说新语·术解》:“王丞相(导)郭璞试作一卦,卦成,郭意色甚恶,云:‘公有震厄。’问:‘有何消伏理不?’郭曰:‘命驾西出数里,得一柏树截断如公长,置床上常寝处,灾可消矣。’王从其语,数日中果震柏粉碎,子弟皆称庆。大将军(敦)云:‘君乃复委罪于树木!’”《文心雕龙·明诗》指出郭璞的游仙诗无玄言之弊,挺拔俊逸:“江左篇制,溺乎玄风,嗤笑徇务之志,崇盛亡机之谈……所以景纯仙篇,挺拔而为俊矣”[11](P82); 《诗品》 称郭璞“始变永嘉平淡之体,故称中兴第一。《翰林》 以为诗首。但《游仙》之作,词多慷慨,乖远玄宗……非列仙之趣也。”[13](P38-39)

郭璞虽以数术方技为手段投身于政治,但他并非政治的狂热爱好者,也不是纯粹的以天下为己任的儒生。相反,他非常清楚乱世之中人不应当积极用世,而应主动避世。《山海经图赞》多次提到动物因有某种用途而被杀戮。如白猿被养由基杀害,郭璞认为是它“肆巧”惹的祸(P2158);体兼三才的珠蟞鱼被人买卖,郭璞认为这是因为它用处太多:“厥用既多,何以自卫?”(P2163)……实际上,《晋书》中郭璞第一次出场,就是在惠怀之际占得天下将有大乱,“投策而叹曰:‘嗟乎!黔黎将湮于异类,桑梓其翦为龙荒乎!’于是潜结姻昵及交游数十家,欲避地东南。”[10](P1899)对于尚是布衣的郭璞而言,面对灾难,唯一的举措就是逃。然而,他还是免不了经术的影响,一次又一次陷入政治漩涡。最后一次,他毅然选择直面命运。

《晋书》记载:“王敦之谋逆也,温峤、庾亮使璞筮之,璞对不决。峤、亮复令占己之吉凶,璞曰:‘大吉’。峤等退,相谓曰:‘璞对不了,是不敢有言,或天夺敦魄。今吾等与国家共举大事,而璞云‘大吉’,是为举事必有成也。’于是劝帝讨敦。初,璞每言:‘杀我者山宗’,至是果有姓崇者构璞于敦。敦将举兵,又使璞筮。璞曰:‘无成。’敦固疑璞之劝峤、亮,又闻卦凶,乃问璞曰:‘卿更筮吾寿几何?’答曰:‘思向卦,明公起事,必祸不久。若住武昌,寿不可测。’敦大怒曰:‘卿寿几何?’曰:‘命尽今日日中。’敦怒,收璞,诣南岗斩之。”[10](P1909)郭璞料到此次直言必将给自己带来杀身之祸,但他依然通过方术之法,行儒者之实。

结语

《汉书·艺文志》将《山海经》列入数术略形法类。郭璞在《山海经图赞》中以天人感应为基本理论架构,符合汉代以来人们对《山海经》的界定。郭璞天人感应的思想立足点是“人”,《山海经图赞》中处处体现着他对世事的关注。郭璞继承了东汉以来方士化儒生的传统,虽曾避地东南,行为较为放荡不羁,但他始终谨记着“达则兼济天下”的处世规范。在士大夫纷纷转向玄学“大传统”时,郭璞本可以选择随波逐流,但他毅然选择“小传统”,以天人感应为理论工具,恳求皇帝放宽刑狱,勤政爱民,彰显了儒者的气质和精神。王敦叛逆之时,郭璞明知不可为而为之,以占卜的方式支持讨伐王敦,任生命之花凋谢在南岗之上,让人不禁叹惋。

[1] 葛兆光.中国思想史[M].上海:复旦大学出版社,1998.

[2] [唐]魏征等.隋书[M].北京:中华书局,1973.

[3] [汉]班固撰,[唐]颜师古注.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[4] 李生龙.“天人感应”与古代文学[J].湖南师范大学社会科学学报,2001,(4):112.

[5] 钟肇鹏.春秋繁露校释[M].石家庄:河北人民出版社,2005.

[6] [日]小野泽精一,福永光司,山井涌编.气的思想:中国自然观与人的观念的发展[M].上海:上海人民出版社,2007.

[7] 衣淑艳,傅亚庶.论郭璞对《山海经》之奇物的全新解读[J].中国文学研究,2011,(4):30.

[8] 李零.中国方术正考[M].北京:中华书局,2006.

[9] 李零.中国方术续考[M].北京:中华书局,2006.

[10] [唐]房玄龄等.晋书[M].北京:中华书局,1974.

[11] 吴林伯.《文心雕龙》义疏[M].武汉:武汉大学出版社,2002.

[12] [南朝·宋]刘义庆撰,[梁]刘孝标注,朱铸禹汇校集注.《世说新语》汇校集注[M].上海:上海古籍出版社,2002.

[13] [南朝·梁]钟嵘著,陈延杰注.《诗品》注[M].北京:人民文学出版社,1998.

责任编辑:侯德彤

Between the Great and Little Traditions: the Thoughts of Interaction Between Heaven and Humans in Praise of Figures of Shan Hai Jing by Guo Pu

ZHANG Wei

( Sun Yat-sen University, Dept of Chinese, GuangzZhou 510275, China )

From antiquity to the Jin Dynasty, the thoughts of interaction between Heaven and humans experienced several changes, Shan Hai Jing or The Classics of Mountains and Seas was classifi ed as the witchcraft type in History of the Han Dynasty. Guo Pu's thoughts of interaction between Heaven and Humans could be divided into two modes:basic mode and special mode. The theoretical foundation was theories of qi, deity and Heaven or the combination of the three. There were some metaphysical thoughts his thoughts, showing that he was also a student of metaphysics. He chose the "little tradition" by abandoning the "great tradition" was due to his academic traditions and political ideals. He inherited the Confucian traditions from the Han dynasty. In spite of his evasive thoughts, he still played an active role in politics, using the theory of interaction between Heaven and humans to limit emperor s' power. He thought that he should do something benefi cial to the country and the people, so he urged Wen Qiao and Yu Liang to defend Wang Dun through divination, but ended up in losing his own life.

Guo Pu; Shan Hai Jing; interaction between Heaven and Humans; gfreat and little traditions

G112

A

1005-7110(2014)02-0042-09

2014-01-28

张伟(1983- ),女,汉族,湖南益阳人,助理研究员,博士。研究方向:汉魏六朝文学与文学批评。