词汇歧义与双语语义发展的跨语言实证研究

李海龙

(上海交通大学,上海,200240)

1. 引言

词汇歧义是人类语言中的普遍现象。迄今理论语言学对词汇歧义已有比较系统的研究,但在心理语言学中,这方面的双语研究尚处于起步阶段(Lin & Ahrens 2009;Degani & Tokowicz 2010)。认知语言学强调人类认知对概念形成的作用,认为歧义现象是人类认知范畴化和概念化的结果(赵艳芳2001),这为研究词汇歧义的心理表征与发展提供了契机。研究双语心理词汇需要弄清其中一语和二语的交互作用及其发展特征。在对词汇歧义进行分类的基础上,本研究通过翻译识别任务考察了各类歧义词的心理表征的发展以及语义表征的抑制和激活。这对完善双语心理词汇的心理表征理论和促进外语词汇教学具有重要意义。

2. 文献综述

2.1 词汇歧义与歧义效应

所谓歧义词是指一个词形对应多个不同的词义。Lyons(1977)根据词源和意义间的联系度将歧义词分为同形异义词和多义词。同形异义词指一个词形对应多个不相关的意义。如“bank”一词有“河岸”和“银行”两个不相关的意义。多义词指一个词形对应多个相关的意义。认知语言学认为多义现象是通过隐喻和转喻等认知手段由一个词的中心意义向其他意义延伸的过程(Bartsh 2003)。因此,多义词可以进一步分为隐喻多义词和转喻多义词。隐喻基于不同概念域中的事物的相似性,而转喻基于同一概念域中事物的相邻性(contiguity)。例如,隐喻多义词“mouse”的“老鼠”和“鼠标”两个意义的所指有相似性,而转喻多义词“paper”的“纸张”和“报纸”两个意义的所指有邻近性。

歧义效应是指对有多个意义的词的加工比单义词的加工更快更准确。有研究发现意义联系度较高的多义词有歧义优势,而意义联系度低的同形异义词则没有(Roddetal. 2002;Klepousniotou & Baum 2007)。Klepousniotou(2002)的研究证实对隐喻多义和转喻多义的区分具有心理现实性。已有的歧义效应研究有以下两点需要改进:(1)未区分不同类型的歧义词,导致研究结果有不少矛盾之处(Murphy 2007;Lin & Ahrens 2009);(2)以英语本族语者为被试,难以体现歧义词的心理表征的发展特征。双语心理词汇研究方兴未艾,因而有必要深入探究在第二语言学习者的心理词汇中,歧义词如何得到表征和发展。

2.2 双语心理词汇的表征和发展

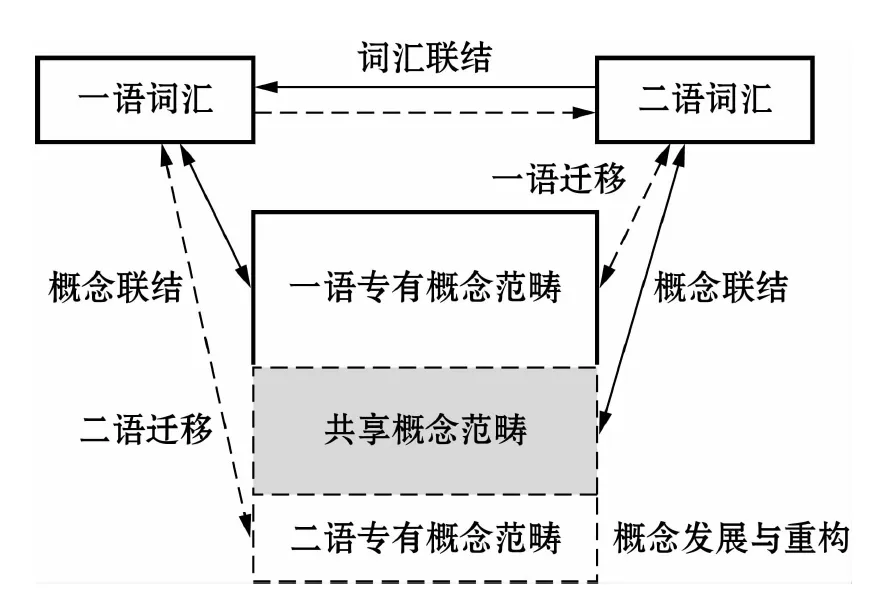

两种语言中的概念表征①存在完全对等、部分对等和不对等三种情形。Pavlenko(2009)认为Kroll和Stewart 1994年提出的修正层级模型(revised hierarchical model)可以通过两种语言间的词汇联系以及词汇与概念间联系的强弱反映L2水平的变化,但无法反映两种语言的概念表征部分对等或不对等的情形;de Groot(1992)提出的分布概念特征模型(distributed conceptual feature model)可以通过共享概念表征的幅度反映跨语言概念表征的对等程度,但无法反映概念表征不对等时双语词汇的心理表征如何发展。基于以上观点,Pavlenko(2009)提出了双语词汇表征的修正层级模型(modified hierarchical model),如图1所示。

图1修正层级模型(Pavlenko2009:147)

该模型有三个突出特征。首先,在双语心理表征的概念层次明确区分了一语专有概念范畴、二语专有概念范畴以及共享概念范畴。区分不同语言的概念范畴有利于阐明词汇加工过程中的语义激活与抑制。其次,指明了双语概念迁移的双向性。以往的研究多注重一语到二语的迁移而较少关注从二语到一语的迁移(Pavlenko & Jarvis 2002)。在双语心理词汇发展过程中,既有从一语到二语的正向迁移,也有从二语到一语的反向迁移,在这个过程中两种语言的共享概念范畴不断扩展。第三,将第二语言学习看作概念重构(conceptual restructuring)的过程,即学习一门第二语言重要的是学会按目标语特有的方式对语义知识进行概念化。McLaughlin(1990:122)指出,多数情况下二语词汇难以对接已有的一语概念,学习者需要重构已有的一语概念表征或者发展与二语词汇对应的新的概念表征。

2.3 歧义词的双语心理表征

国外跨语言的词汇歧义研究大多关注影响歧义消解的因素(Tokowica & Kroll 2007;Degani & Tokowicz 2010)。国内围绕双语表征与发展开展的词汇歧义研究也相对匮乏。赵翠莲(2005)发现高水平英语学习者对多义词词义的心理表征比低水平学习者更加分立,且多义词词义的心理表征状况能够接近但不会像同形异义词一样完全分立表征。将多义词分为隐喻多义词和转喻多义词后,赵晨(2010)让被试判断不同类型的歧义词各词义之间的联系度,结果发现同形异义词和隐喻多义词的心理表征随着学习者英语水平的提高更具分立性,而转喻多义词的词义联系度随着语言水平的提高而增强。张晓鹏(2010)通过在线语义匹配(OSM)判断、英-汉词义自由联想任务发现,低水平学习者英语多义词典型义项的汉语释义表征最强,而中等水平学习者英语多义词典型义项的汉语释义表征和次典型义项的汉语释义表征强度相同。

为了进一步揭示中国英语学习者心理词汇的互动和发展特征,本研究试图用翻译识别任务研究不同类型的歧义词语义表征的发展。主要研究问题如下:

(1) 歧义词的各个意义的联系程度对跨语言词汇加工有何影响?

(2) 翻译识别方向对跨语言词汇加工有何影响?

(3) 对不同水平的中国英语学习者而言,不同类型歧义词的语义表征有何发展特征?

3. 研究设计

本研究采用4(歧义类型:同形异义/隐喻多义/转喻多义/单一意义)×2(翻译方向:汉英方向/英汉方向)×2(英语水平:高水平/低水平)的混合设计。其中词汇歧义类型为被试内变量,翻译方向和英语水平为被试间变量,因变量为被试进行翻译识别的反应时。

3.1 实验任务

翻译识别(translation recognition)任务被用来研究双语心理词汇中的概念表征(de Groot 1992;Laxen & Lavaur 2009)。它比词汇判断任务更能考查语义表征的提取。该任务中,被试需要判断先后呈现的两个词中,第二个词是否是第一个词的翻译对等词。与翻译产出任务相同,翻译识别任务也有正向(一语到二语)和反向(二语到一语)之分。本研究拟通过正向和反向翻译识别任务考察不同类型歧义词的语义表征及其发展特征。

3.2 被试

某大学英语专业一年级和英语专业三年级各36名学生参加了实验,分别代表低水平组和高水平组。实验开始之前,被试填写了英语水平自我评估问卷。将每个被试对听、说、读、写能力自我评价数据的总和作为其英语水平的指标。单向方差分析发现两个水平组有显著差异,F(1,70)=45.67,p<0.05。同一水平组的被试随机分为两组(各18人),分别完成正向翻译识别任务和反向翻译识别任务。

3.3 实验材料

实验的英文材料主要选自Klepousniotou和Baum(2007)的研究用词。30名通过英语专业四级考试的英语专业三年级学生在词汇翻译问卷上写出看到一个英文词后首先想到的中文翻译对等词。被试提供的答案里出现次数最多的中文词被确定为这个词的翻译对等词。实验材料包括同形异义词、隐喻多义词、转喻多义词和单义词各15个,各类英文词的词频和词长均无显著差异(p>0.05)。为了控制被试在翻译识别过程中的策略加工(Altarriba & Basnight-Brown 2007),另有60个非翻译词对作为干扰项。

3.4 实验步骤

实验任务采用预先安装在电脑上的E-Prime软件呈现。在每个实验项目(trial)中,电脑屏幕中央首先出现一个红色“+”号注视点,时长500毫秒(ms),提醒被试注视该处。正向翻译识别中,注视点消失之后首先呈现中文词,240ms②之后在其正下方呈现一个英文词;反向翻译识别中,先呈现英文词并在240ms之后呈现中文词。被试的任务是尽可能快速准确地判断第二个出现的词是不是第一个词的翻译对等词。如果是用左手食指按键盘上的按“J”键,如果不是用右手食指按“F”键,按键后刺激项目消失。如果被试未能在2000ms内做出反应,则自动进入下一实验项目。所有翻译词对随机呈现,计算机记录下从第二个词开始呈现到被试做出反应的时间和正误。正式实验前有20个练习项目供被试熟悉实验流程。整个实验用时约35分钟。

4. 研究结果

被试在各个条件下的正确率均大于75%,这表明本次翻译识别任务的难度合适。在对数据进行统计分析之前,我们剔除了错误的反应,同时去掉极端值(反应时超出平均值+3个标准差的数据,占全部数据的6.52%)。整理过的数据由SPSS 15.0进行处理。本研究的分析主要基于被试的反应时。各实验条件下的平均反应时及标准差如表1所示。

表1 各实验条件下的平均反应时及其标准差

通过对反应时数据进行方差分析,我们发现:歧义类型的主效应显著,F(3,204)=30.68,p<0.01。歧义条件下的平均反应时(M=754.94ms)显著短于非歧义条件下的平均反应时(M=805.64ms)。翻译方向的主效应不显著,F(1,68)=2.24,p>0.05,即反向翻译识别的平均反应时(M=744.86ms)并不显著短于正向翻译识别的平均反应时(M=790.37)。英语水平的主效应显著,F(1,68)=38.38,p<0.01,即高水平组的平均反应时(M=673.32ms)显著短于低水平组的平均反应时(M=861.91ms)。

对不同类型的歧义词而言,同形异义词和单义词之间没有显著差异(p>0.05);同形异义词和多义词(包括隐喻多义词和转喻多义词)之间,单义词和多义词(包括隐喻多义词和转喻多义词)之间,均有显著差异(p<0.01)。隐喻多义词和转喻多义词之间没有显著差异(p>0.05)。歧义类型和英语水平存在交互作用,F(3,204)=5.20,p<0.01。简单效应分析表明,对于低水平组,单义词显著短于同形异义词的反应时(p<0.05),隐喻多义词的反应时显著短于转喻多义词(p<0.05);对于高水平组,同形异义词的反应时显著短于单义词(p<0.05),转喻多义词的反应时显著短于隐喻多义词(p<0.05)。其他交互作用均未达到显著水平。

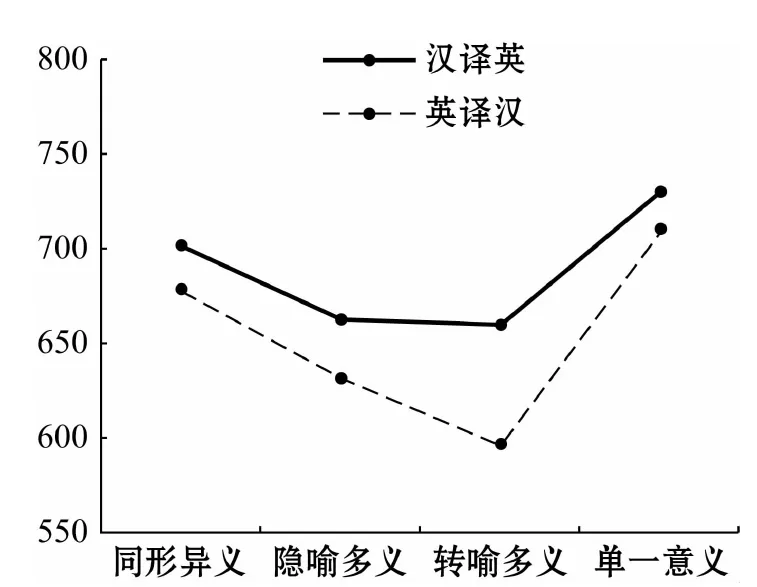

下面是不同水平组不同翻译方向之受试的平均反应时。低水平组在各个实验条件下的平均反应时如图2所示,高水平组的如图3所示。

图2低水平组平均反应时剖面图

图3高水平组平均反应时剖面图

方差分析结果显示,在汉译英方向,低水平组同形异义词与隐喻多义词的差异接近显著(p=0.58),同形异义词和转喻多义词的差异显著(p<0.05),其余各类歧义词的反应时之间没有显著差异。高水平组不同类型歧义词的反应时之间不存在显著差异。

在英译汉方向,低水平组各类歧义词的反应时均没有显著差异。高水平组不同类型歧义词的反应时有显著差异,F(3,68)=13.37,p<0.05。事后比较发现同形异义词与隐喻多义词没有显著差异(p>0.05),同形异义词和转喻多义词的差异接近显著(p=0.51),同形异义词和单义词之间的差异不显著(p>0.05);隐喻多义词和转喻多义词之间的差异不显著(p>0.05),隐喻多义词和单义词之间的差异显著(p<0.05);转喻多义词和单义词之间的差异不显著(p>0.05)。

5. 讨论

5.1 歧义类型的作用

如前所述,意义联系度(meaning relatedness)是划分词汇歧义类型的根据。它既可以指两个语义单位之间的联结强度,也可以指它们共享的概念特征(Budanitsky & Hirst 2006)。本研究中,意义联系度由两个语义单位共享的概念特征决定。Rodd等(2002)发现意义联系度低的同形异义词与单义词相比没有歧义优势,而意义联系度高的多义词有多义优势。Klepousniotou(2002)的研究显示,和隐喻多义词相比,各义项联系度更高的转喻多义词的多义优势更大。这说明意义联系度对歧义词的加工有重要影响。在翻译识别任务中,如果翻译对等词共享的概念特征越多,识别的速度就越快。此外,二语心理词汇的发展还涉及概念特征的重构(Pavlenko 2009),即学习者根据二语的概念化方式重新组织已有的一语概念表征或形成与二语词汇对应的新概念。这也是影响词汇加工效率的重要因素。

研究结果显示:第一,同形异义词与单义词相比没有歧义效应;各个义项关联的多义词与各个意义无关联的同形异义词之间有显著差异,即对多义词的加工比同形异义词的加工效率更高。这证实了意义联系度与歧义词的加工效率有关。该结论与Klepousniotou(2002)以及Klepousniotou和Baum(2007)的研究结果一致。第二,隐喻多义词和转喻多义词有区别。具体而言,在反向翻译识别中,低水平组在隐喻多义条件下比转喻多义条件下快,而高水平组在转喻多义条件下比隐喻多义条件下快。这表明随着二语词汇的概念表征不断发展并可能经过概念重构之后,转喻多义词与翻译对等词之间共享的概念表征甚至概念化的方式都趋于一致,即意义联系度得到提高;然而隐喻多义词各义项的联系度有所减弱(也可以通过两个水平组中隐喻多义词与单义词相比得到证明)。当二语歧义词与翻译对等词共享更多的概念特征时,就意味着意义联系度的增强,从而提高翻译识别效率。反之,当二语歧义词与翻译对等词之间共享的概念特征较少时,就意味着意义联系度的减弱,从而降低翻译识别的效率。

5.2 语义激活与抑制

现有的词汇通达模型大都支持词汇知识的非选择性通达(non-selective access)(杨雯琴、李荣宝2013)。也就是说,在语言加工过程中目标语和非目标语的语义表征都会得到激活。虽然我们在实验设计中将刺激发生异步性(SOA)设为240ms,但仍无法完全排除非目标语的语义表征可能得到激活。因此,翻译识别过程需要对非目标语的语义激活进行有效抑制。正向翻译识别抑制的是一语语义激活;反向翻译识别抑制的是二语语义激活。作为不平衡双语者,被试抑制强势的一语和相对弱势的二语所需的认知资源不同(蔡任栋、董燕萍2012)。本研究中,虽然研究结果显示翻译方向的主效应不明显,但正向翻译识别的反应时比反向翻译识别的长45.51ms。翻译识别过程中,由于组成翻译词对的两个词的语义表征重合度比较高,目标语的部分语义表征很可能已经事先得到激活。如此一来,被试只需抑制与目标语的概念范畴不一致的语义激活,并且目标语先前的语义激活可以代替抑制非目标语的语义激活所消耗的认知资源。这可能是本研究中翻译方向没有主效应的原因。值得注意的是,正向翻译识别中隐喻多义和转喻多义条件下的反应时差异分别是低水平组的5.57ms和高水平组的2.24ms,而反向翻译识别二者的差异分别为-20.10ms和33.59ms。由于本研究未区分实验材料里中文翻译对等词的歧义类型,先激活的中文翻译对等词的语义表征可能不具备相应的隐喻多义或转喻多义特性,而抑制一语的语义激活会消耗大体相当的认知资源,所以两类多义词的正向翻译识别的反应时差异比反向翻译识别的差异小。

两个水平组之间的差异不难解释。首先,高水平组被试的执行控制(executive control)能力比低水平组的高(Bialystok 2007),这意味着高水平组的被试能更有效地抑制非目标语的语义激活。其次,随着二语水平的提高,第二语言的语义表征更为丰富并且语义表征可能的概念重构可以增强双语共享的概念范畴,从而大大减少认知资源的消耗。

5.3 教学启示

一种语言中的歧义词和它在另一种语言中的翻译对等词并非完全对应。不少词汇教学实践要求学习者记忆英汉对应词表,这种方法在英语学习的初级阶段有一定作用,而在学习者英语水平提高之后就有可能阻碍歧义词多个意义的习得。与之相比,更重要的提供语境化的输入为丰富语义表征以至发生概念重构创造条件(Jiang 2000)。Tokowicz和Kroll(2007)认为学习者进行语码转换的原因之一是跨语言概念表征的不对等,并将其视作概念重构过程的外在表现。所以,不同类型的歧义词的习得过程是有差异的。Rodd等人(2012)的研究发现歧义词各意义的联系度影响新词义的习得,学习者更容易习得与原词义相关的新词义。这要求教师采用有针对性的词汇教学策略。

对多义词而言,让学生理解多义词形成的认知机制能够促进习得效果。不同的语言在隐喻和转喻的认知机制和表达方式方面存在较大的差异,掌握一门外语就是要懂得目的语是如何按照隐喻或转喻的组织方式来反映概念或对概念进行编码的(Littlemore 2009)。张绍全(2010)发现被试了解多义词的各个义项之间联系的认知理据后,多义词的短时习得和长时习得的效果更好。学习者认识到一语和二语在概念组织和概念编码方面的差异之后,才能更有效地进行概念重构。积极的概念重构过程有助于学习者克服母语概念化方式的影响,并提高依照目标语的概念化方式理解和产出二语的能力。石进芳(2012)指出母语概念迁移能力对外语隐喻能力的促进作用随英语水平的提高而减弱,并认为外语教学和教材应该注重帮助学生建构外语概念体系,加强培养学习者的隐喻能力。

6. 结语

本研究通过翻译识别实验说明:(1)歧义词各个意义的联系度会影响跨语言词汇识别,具体表现为隐喻多义词和转喻多义词的加工比同形异义词的加工更快;(2)高水平和低水平组在反向翻译识别时的反应时都比正向翻译识别的短,这说明抑制二语的语义激活比抑制一语的语义激活所消耗的认知资源少;(3)随着英语水平的提高,隐喻多义词的多义优势降低而转喻多义的多义优势提高。这说明隐喻多义词的各义项的联系度减弱,而转喻多义词的各义项的联系度增强。这就从二语心理词汇的发展角度验证了区分隐喻多义和转喻多义的心理现实性;(4)二语词汇知识的习得有赖于概念表征的发展和重构,关键是克服母语概念化方式的影响并按目标语特有的方式反映概念或对概念进行编码。

本研究的局限性在于样本较小,且只区分了英文词的歧义类型,如能增大样本量并区分中文翻译对等词的词汇特征,研究结果就更为全面。此外,在研究设计方面只考虑了首要翻译对等词的识别,而未能考虑歧义词的意义数目、次要翻译对等词以及语境等因素对翻译识别过程的影响。因此,有必要结合不同的语言材料并运用事件相关电位、脑成像等技术手段来探究学习者歧义词语义表征的提取和发展特征。

附注

① Pavlenko(2009)认为在探讨短语或语法化概念时有必要区分语义表征和概念表征。本研究以单个词作为实验材料,故对二者不作区分。

② Altarriba和Basnight-Brown(2007)认为被试可以在240ms内认出第一个词,但还来不及通达该词的概念表征,从而最大程度地减少因抑制先呈现词的语义激活而产生的跨语言干扰效应。

Altarriba, J. & D. M. Basnight-Brown. 2007. Methodological considerations in performing semantic-and translation-priming experiments across languages [J].BehaviorResearchMethods(1): 1-18.

Bartsh, R. 2003. Generating polysemy: Metaphor and metonymy [A]. In R. Dirven & R. Parings (eds.).MetaphorandMetonymyinComparisonandContrast[C]. Berlin: Mouton de Gruyter. 49-74.

Bialystok, E. 2007. Cognitive effects of bilingualism: How linguistic experience leads to cognitive change [J].InternationalJournalofBilingualEducationandBilingualism(3): 210-23.

Budanitsky, A. & G. Hirst. 2006. Evaluating wordnet-based measures of lexical semantic relatedness [J].ComputationalLinguistics(1): 13-47.

de Groot, A. M. B. 1992. Determinants of word translation [J].JournalofExperimentalPsychology:Learning,Memory,andCognition(5): 1001-1018.

Degani, T. & N. Tokowicz. 2010. Semantic ambiguity within and across languages: An integrative review [J].TheQuarterlyJournalofExperimentalPsychology(7): 1266-1303.

Hino, Y., S. J. Lupker & P. M. Pexman. 2002. Ambiguity and synonymy effects in lexical decision, naming, and semantic categorization tasks: Interactions between orthography, phonology, and semantics [J].JournalofExperimentalPsychology:Learning,Memory,andCognition(4): 686-713.

Jiang, N. 2000. Lexical representation and development in a second language [J].AppliedLinguistics(1): 47-77.

Klepousniotou, E. 2002. The processing of lexical ambiguity: Homonymy and polysemy in the mental lexicon [J].BrainandLanguage(1): 205-23.

Klepousniotou, E. & S. R. Baum. 2007. Disambiguating the ambiguity advantage effect in word recognition: An advantage for polysemous but not homonymous words [J].JournalofNeurolinguistics(1): 1-24.

Laxen, J. & J. M. Lavaur. 2009. The role of semantics in translation recognition: Effects of number of translations, dominance of translations and semantic relatedness of multiple translations [J].Bilingualism:LanguageandCognition(2): 157-83.

Lin, C.-J.C. & K. Ahrens. 2009. Ambiguity advantage revisited: Two meanings are better than one when accessing Chinese nouns [J].JournalofPsycholinguisticResearch(1): 1-19.

Littlemore, J. 2009.ApplyingCognitiveLinguisticstoSecondLanguageLearningandTeaching[M]. London: Palgrave Macmillan.

Lyons, J. 1977.Semantics(Vol. 2) [M]. Cambridge: Cambridge University Press.

McLaughlin, B. 1990. Restructuring [J].AppliedLinguistics(2): 113-28.

Murphy, G. L. 2007. Parsimony and the psychological representation of polysemous words [A]. In M. Rakova, G. Petho & C. Rakosi (eds.).TheCognitiveBasisofPolysemy[C]. Frankfurt: Peter Lang. 47-70.

Pavlenko, A. 2009. Conceptual representation in the bilingual lexicon and second language vocabulary learning [A]. In A. Pavlenko (ed.).TheBilingualMentalLexicon:InterdisciplinaryApproaches[C]. Clevedon, UK: Multilingual Matters. 125-60.

Pavlenko, A. & S. Jarvis. 2002. Bidirectional transfer [J].AppliedLinguistics(2): 190-214.

Rodd, J., G. Gaskell & W. Marslen-Wilson. 2002. Making sense of semantic ambiguity: Semantic competition in lexical access [J].JournalofMemoryandLanguage(2): 245-66.

Rodd, J. M., R. Berriman, M. Landau, T. Lee, C. Ho, M. G. Gaskell & M. H. Davis. 2012. Learning new meanings for old words: Effects of semantic relatedness [J].Memory&Cognition(7): 1095-1108.

Tokowicz, N. & J. F. Kroll. 2007. Number of meanings and concreteness: Consequences of ambiguity within and across languages [J].LanguageandCognitiveProcesses(5): 727-79.

蔡任栋、董燕萍.2012.词汇层面双语控制的工作记忆效应[J].当代外语研究(4):11-15.

石进芳.2012.母语概念迁移能力、隐喻能力与语言水平的发展关系研究[J].外语教学理论与实践(3):57-63.

杨雯琴、李荣宝.2013.“竞争选择”还是“反应排除”——国外言语产出词汇选择机制的争鸣与思考[J].现代外语(1):92-98.

张绍全.2010.国英语学习者多义词习得的认知语言学研究[M].重庆:重庆大学出版社.

张晓鹏.2010.词义典型性在英语多义词词义表征和提取过程中的作用[J].现代外语(4):395-402.

赵晨.2010.中国英语学习者歧义词心理表征的发展模式[J].现代外语(1):55-63.

赵翠莲.2005.多义词心理表征的发展模式——基于对中国EFL学习者的实验研究[J].外语教学与研究(4):294-302.

赵艳芳.2001.认知语言学概论[M].上海:上海外语教育出版社.