中国外语学科的“本体论”研究

姚振军 郑旭红

(河南大学,开封,475001/东北财经大学,大连,116025;大连外国语学院,大连,116025)

1.引言

在哲学领域,本体论(ontology)属于“形而上学”最基础或是核心的部分,有时两者混用,号称“第一哲学”。“本体论”哲学概念内涵和外延自身不断发展,学界的研究也不断延展。在计算机领域的ontology的中文译名很不一致,有“本体论”、“本体”、“本体科学”、“知识本体”、“概念集”、“本体模型”等,在技术文献中直接使用ontology的情况则更为常见。全国科技名词委将人工智能领域的ontology定名为“本体论”,通常定义为构成相关领域词汇的基本术语和关系,以及由这些术语和关系构成的解释这些词汇外延的规则(邓志鸿、唐世渭2002;陈小宾2009;姚振军2010)。

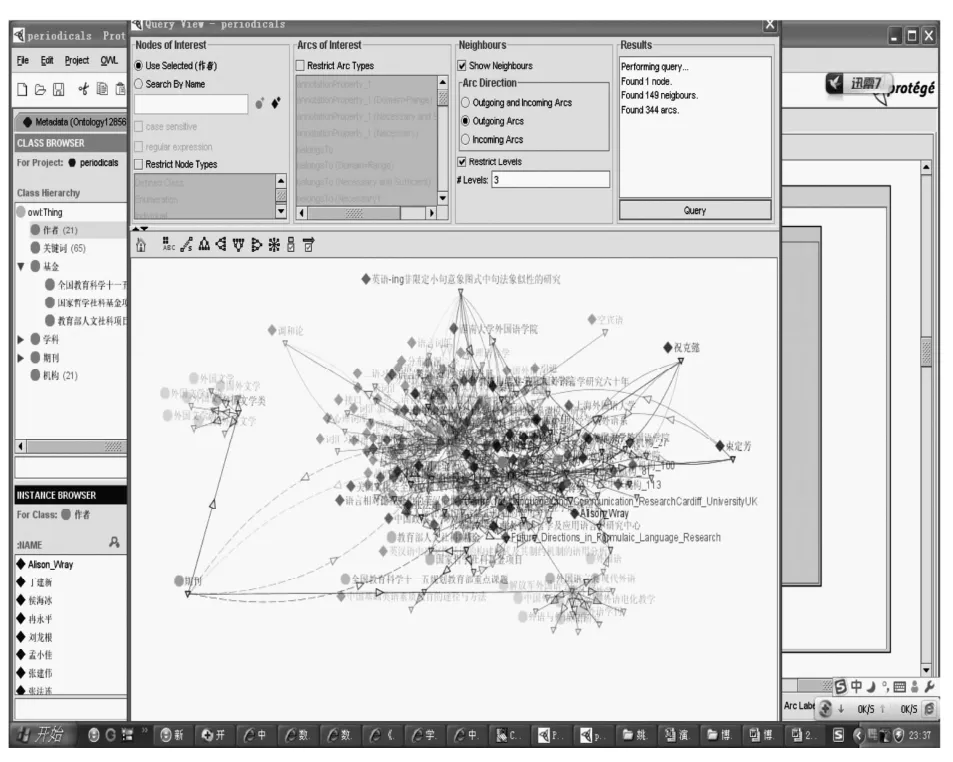

本文将知识工程中的“本体论”作为科学研究的工具,发挥其在将对象知识的概念和相互间的关系进行较为精确的定义的特点(Guarino 1997),以中文社会科学引文索引(CSSCI)2010-2011年来源期刊所确定的18种外语类来源期刊在2000-2009的10年间所刊载文章的关键信息为数据来源,利用斯坦福大学开发的protégé开源本体构造工具,以graph-Viz和Jamalaya为可视化工具,进行中国外语学科领域本体的建模,从而对中国外语学科的研究前沿进行显性的描述,旨在通过知识工程本体技术的运用,科学地勾勒出外语学科“本体论”研究的轮廓与框架。

本文中的“本体论”具有双关性和多层次性,我们的基本思路是运用源自古老的哲学“本体论”的新兴知识工程“本体论”,来勾勒中国外语学科的“本体论”理论轮廓。

2.基于知识工程“本体论”的中国外语学科“本体论”

2.1 研究目的

本文运用知识工程“本体论”技术,发挥其对概念明晰化的作用,科学地阐释中国外语学科的“本体”,从而勾勒出中国外语学科“本体论”的理论轮廓和框架,以明确中国外语学科研究的基本面貌,还原学科研究之“本”,解释后现代哲学视角下以“末”为主的时代性研究特点。同时,文章还尝试揭示学科研究之“体”,明确学科研究的“主体”和“客体”;建构学科研究之“论”,论述学科的“本”与“末”、“源”与“流”,以及“体”与“用”的关系。

2.2 研究方法

知识工程“本体论”技术可以为知识库的构建提供一个基本的结构,以描述对象的类型而言,有简单事实及抽象概念,这些可以描述成一个本体的静态实体部分,它们主要描述的是事物或概念的各个组成部分以及这些组成部分之间的静态联系,也可以描述事物或概念的运动和变化(尹亮2005)。知识工程本体建模的首要任务是明确概念的定义和概念之间的语义关系。对中国外语学科研究而言,在本体模型中的最顶层的概念就是学科概念本身的界定。

在本研究中,我们分别参照《中华人民共和国国家标准学科分类与代码表(GB/T13745-92)》(国家技术监督局1992-11-01批准,1993-07-01 实施)和《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》为建立动态调整机制、优化学科结构而最新修订的学科目录,对中国外语学科研究的范畴进行界定,最终以CSSCI(2010-2011年)所确定的18种外语类来源期刊在21世纪第一个10年间(2000-2009)所刊载文章的关键信息为切入点展开研究。

3.中国外语学科研究之“本”

在众多标准和参照系中,本文选取具有一定学科代表性的CSSCI所确定的外语类来源期刊为参照点,进行学科研究之“本”的研究。CSSCI收录期刊是经多所重点高校专家和社科管理专家组成的咨询委员会、全国1000余位学科专家和南京大学中国社会科学评价中心共同评选后确定的。来源期刊确定标准包括期刊的影响因子、被引总次数等数量指标与学科专家意见等,最终确定的来源期刊(2010-2011)共527种、扩展版来源期刊(2010-2011年)174种。其中,12种外语类(包括翻译)期刊入选语言学类来源期刊,6种外国文学类入选外国文学类来源期刊。本文以这18种期刊进行本体类的创建,如图1所示。

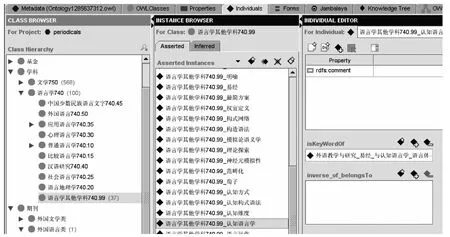

在本研究中,知识工程“本体论”的最大作用在于借助技术手段来明确本学科研究对象的层次与关系。如图1所示,在protégé本体编辑工具中,它通过“Class”可对概念进行“父类”和“子类”的逐层分解,从而明确概念的上下义和包含关系;而“Object Properties”和“Data Properties”则分别可以明确概念间的动作概念属性和时空等数值属性,如“出版与被出版”的动作关系、出版日期和所属机构。“individuals”是概念的具体实例或实体,在本研究即指本学科研究的具体的人和事,如期刊的具体作者和论文的关键词。编辑工具中自带的工具和插件可以提供查询和可视化展示。图2为基于作者的查询界面和关系视图、图3为关键词查询界面和关系视图。

中国古代“本体”一词是由“本”和“体”两个字合成的,这两个字大概属于中国最原始的造字之列,它们代表了中国人对世界和人生的最朴素的看法。“本”字据许慎《说文解字》:“木下曰本,从木,一在其下”;与之相对的有“末”:“木上曰末,从木,一在其上。”显然,“木”是植物,是农耕民族赖以为生的“根本”,而木的根本则是在木之下的“本”,末死本存,本在末荣。《论语·学而》云:“君子务本,本立而道生”;《易·系辞》云:“其初难知,其上易知,本末也”。可见在中国人的思想中,“本末之辩”是一对极为重要的范畴。在知识爆炸和学科不断融合与分化的新世纪,在后现代哲学的视野下,中国外语学科研究也不断向纵深发展,明确中国外语学科研究的基本面貌,还原学科研究之“本”的任务也必然极其复杂。本文借助新兴的知识工程技术,以数据为依据,以为透析中国外语学科研究“本”与“末”之间的辩证关系提供一个相对科学的视角。

统计显示,18种期刊10年间所载的文章中析出的关键词总数96,647个,不重复关键词36,977个,只出现1次的关键词共26,017个,占总关键词27.1%,占不重复关键词70.4%,重复出现2次的关键词为4,638个,重复出现3次的关键词为1867个。在处理时,对从各刊所载的会讯和通知中析出的机标关键词进行降噪处理后予以去除,同时,通过与汉语停用词表和通用词表进行比较后,进一步去除了“20世纪”、“中国”和“英国”等信息指向性较低的关键词。我们对其余高频关键词在本文所构建的外语类核心期刊本体模型中进行了归类,将关键词通过期刊文章“Has Key Word Of”和“Belong To”等属性特征与《中华人民共和国国家标准学科分类与代码表(GB/T13745-92)》所对应本体类和子类进行关联和添加,结果见图4。

图1 本体编辑界面与graphViz视图

图2 作者查询在Jamalaya中的视图

图3 关键词查询在Jamalaya中的视图

图4 关键词在本体建模中的归类处理

通过本体建模与归类分析,出现频率前100位的高频关键词中,信息指向性较强的有效关键词共70个,其中语言学关键词为40个,文学30个。因篇幅所限,本文重点分析语言学的具体数据。在语言学关键词中,一级学科关键词3个(语言180次,语言学99次,语言学研究72次),二级学科关键词1个(应用语言学88次),三级学科关键词3个(翻译学120次、语用学109次、外国语言321次),三级以下33个。其中应用语言学领域:翻译学及其分支9个(翻译431次、翻译研究342次、文学翻译193次、翻译理论147次、翻译教学141次、译文102次、翻译家99次、译者84次、翻译策略70次),计算语言学1个(语料库155次),应用语言学其他学科中语言教学12个(语言教学90次、外语教学295次、大学英语186次、英语教学135次、自主学习86次、教学模式82次、英语专业78次、写作76次、外语教学与研究75次、英语写作74次、外语教育69次、大学英语教学95次);应用语言学其他学科中的二语习得1个(二语习得93次);普通语言学的语用学领域5个(语境133次、语篇102次、关联理论74次、话语70次、对话66次);外国语言领域2个(英语119次、俄语61次);语言学其他学科中的认知语言学3个(认知语言学236次、认知166次、隐喻165次)。

我们认为,上述40个语言学高频关键词基本体现了2000-2009年间的现实研究状况,在很大程度上可以代表中国外语学科研究之“本”的语言学侧面。我们所析出的30个文学关键词①则代表着其文学侧面,语言学和文学研究的70个关键词构成了中国外语学科的研究之“本”,而26,017个只出现1次的瞬间关键词则是中国外语学科的研究之“末”的体现。本文这一观点仅出于描述性研究的目的,我们对“本”“末”的定义的观点是辩证的,在历时研究中,二者一定是一种动态的对立转换关系,而且这种“本”与“末”体现的是一种科学客观的角度,并不带有主观评价色彩。

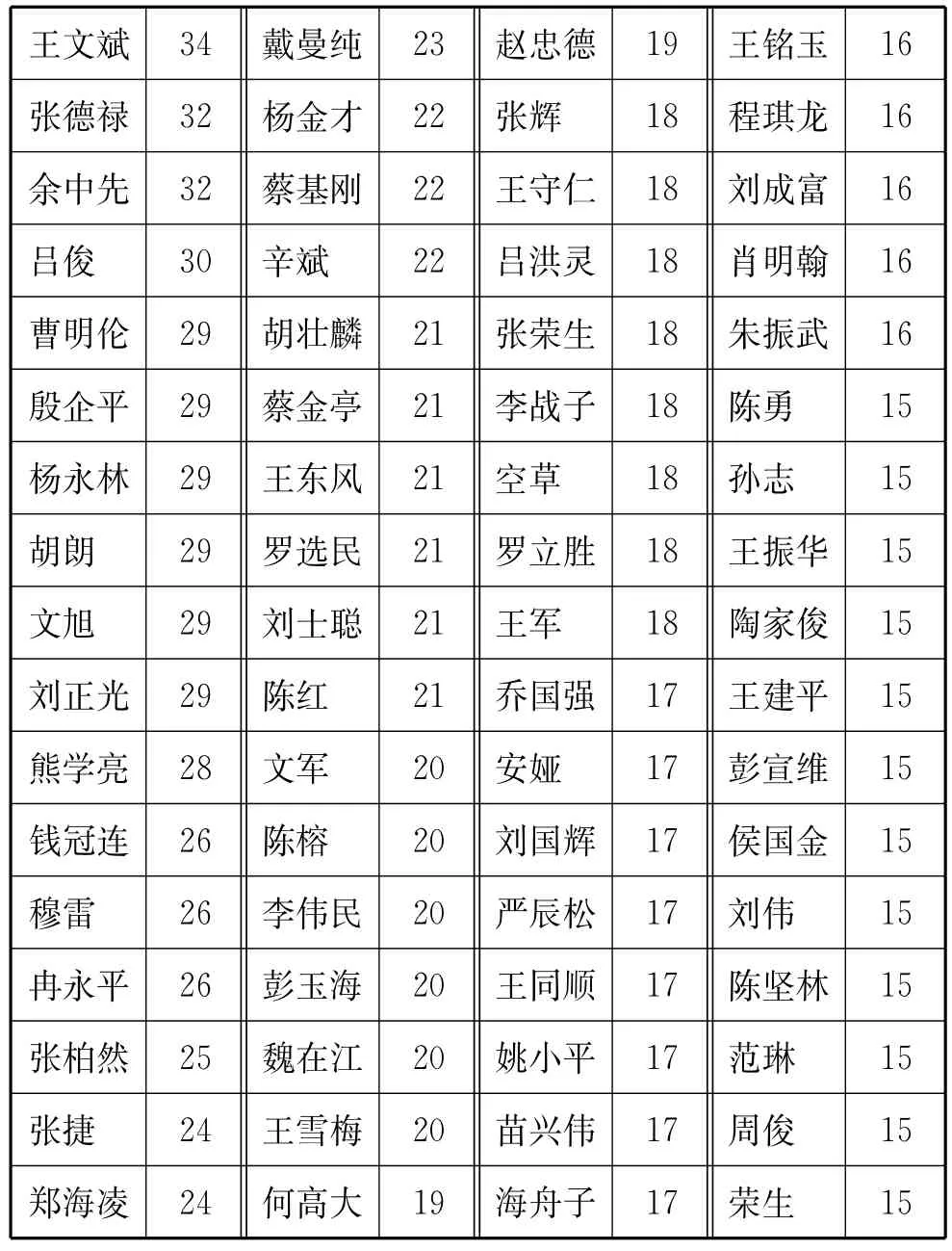

4.中国外语学科研究之“体”

本文所指的中国外语学科研究之“体”的第一层含义是指对中国外语学科研究“主体”和“客体”的划分。在本文所构建的基于外语类核心期刊本体模型中,中国外语学科研究“主体”指的是期刊作者,即从事外语研究的人;而“客体”指的是这些作者所写的文章和研究的关键词。上文已经就关键词进行论述,本节重点关注“主体”。表1为2000-2009年间在18种外语类来源期刊(非外语类期刊发文不计)发文排名前100位的作者和发文量的统计结果。

表1 发文前100位的作者

(续表)

如果我们以某个学者,如“王寅”,为检索词,在所得到图形的本体中可清晰地体现王寅教授作为研究“主体”与“客体”中的研究文章和文章中的关键词以及关键词所属的学科分类。在未来研究中,我们试图对于中国外语学科之“主体”和“客体”进行深入研究。

5.中国外语学科研究之“论”

中国外语学科研究之“论”主要是对“本”与“末”、“主体”和“客体”以及“体”与“用”关系的论述,本文重点对“体”与“用”的关系进行初步的分析。

“体”与“用”是中国古代哲学的基本范畴。“体”,指本体或实体;“用”,指作用、功用或用处。这是它们的本来涵义。在中国哲学的长期发展过程中,逐渐形成一种有体有用、体用一如的思维模式,体用范畴也被赋予了复杂多样的涵义。本文主要借用中国近代张之洞等人提出“中学为体,西学为用”(谓体用原指主要与次要、根本的与从属的两者的区别)说法来审视中国外语学科研究的理论与实践,中国本土理论与西方引进理论的关系。随着本文所构建的本体模型数据的丰富,未来我们将展开关于中国外语学科之“论”的理论深入探索。

6.结语

正如Poli(2011)指出,经历了漫长的衰落过程后,本体论再次回归到了哲学和科学技术的前沿。如今本体论的回归至少体现在两个方面:传统的哲学意义下的本体论与崭新的以计算机应用技术为基础的知识工程本体的并驾齐驱。他还明确指出,长期以来学者们对这两个领域中的本体论的误解:知识工程和哲学的本体论学者在争辩着这两个学科中的本体论是完全不同的,一方认为,计算机知识工程本体论与领域建模的具体问题的分析密切相关;而另一方坚称,哲学本体论是与现实世界中最深奥的、经常是极度抽象的各种思考和众多的纯粹的概念的范畴化问题紧密相连的,因此,从事知识工程本体论的科学家不应该关心研究本体论的哲学家的研究,反之亦然。

在本文里,“本体论”既是“实指”也是“喻指”:“实指”是知识工程本体论技术的实际运用,“喻指”是中国外语学科本体论理论的建构。知识工程本体论源自哲学本体论,“本”与“末”、“体”与“用”是中国传统“本体论”的研究内容;从西方哲学角度,我们试图回答传统“本体论”的基本命题:“是之为是”,即“中国外语学科”何其为“中国外语学科”,哪些人做了哪些事。在下一步工作中,我们将以自动抽取的方式进一步扩大本体的规模,以便于更加深入地对中国外语学科“本体论”展开研究和思索。

附注:

①限于篇幅,本文不提供这一具体数据表格,需要的读者可以向作者索取。