对英语专业研究生学术能力内涵及其发展过程的再思考

王雪梅

(上海外国语大学,上海,200083)

1.引言

在全球化、国际化背景下,创新能力在国家竞争力中的核心地位日益凸显。谢维和与王孙禺(2011)指出,研究生教育作为高等教育的最高层次和相对独立部分,肩负着培养高素质、高层次创新型人才的使命,承担着知识创新与传播、技术创新与应用的重任,是我国创新型国家建设的重要基石。换言之,研究生作为高素质专业人才,其学术能力的发展对繁荣社会科学,建设文化软实力具有重要意义。就英语专业研究生而言,他们一方面推介自身民族文化,另一方面吸纳国外先进文化,有必要促进其语言发展、知识拓展和研究能力提升。在这一背景下,厘定学术能力的内涵,明晰其发展过程,有助于进一步提高英语专业研究生的学术能力,提升其教育质量。

2.文献综述

就能力这一概念而言,其界定相对比较明确。郑日昌(1996)认为能力是直接影响活动效率,使活动顺利完成所必须具备的个性心理特征。苏联心理学家将能力定义为个性特征,该特征符合相应活动的要求,且是成功完成这种活动的条件(林崇德1999)。2000年末,受欧盟委员会委托,西班牙第斯托大学和荷兰的格罗宁根大学主持开展了欧洲教育结构调整计划,指出能力(competence)是知识、理解、应用、技能、态度和责任等属性的动态整合(González&Wagenaar 2008),将学生应具备的学科能力划分为学科一般能力和学科特定能力。前者与专业无关,具有跨学科性、可迁移性和转换性,包括组织和计划能力、决策能力、合作能力、书面和口头交流能力等。后者与学生所学专业有直接的联系,是学生通过某一学科的学习必须达到的能力。由此可见,能力是完成某项活动所需的个性心理特征,包括知识、技能、人际交往能力等。

就学术能力这一概念而言,国外研究者对此界定并非一致,存在将其与academic performance,academic ability等互换的现象,其界定多涉及知识与技能。如Tikunoff(1983,引自Richards&Nunan 2000)认为学术能力为获得新技能、同化新信息、建构新概念的能力。DiPerna和Elliott(1999)指出学术能力包括学术成就所需要的批判性能力,如阅读、写作、计算、问题解决、注意、提问、研究等。DiPerna和Elliott(2000)进一步提出技能、态度和行为等与学术能力相关的因素可归为两个领域:学术技能和学术促成能力。前者为基本能力,有助于学生学习特定内容知识;后者是促使学生从教学中受益的态度和行为。国内学者多将学术能力与研究能力相融合。如肖川和胡乐乐(2006)指出,学术能力指专门对某一学问进行系统的哲理或理论研究的能力,涵盖思辨、实践、感性的敏感力等方面。具体包括问题的发现与提出的能力、文献的收集与整理的能力、概念的生成与厘定的能力、做出学术命题的能力、设计研究过程的能力以及对学术前沿的敏感等。王雪梅(2009)在综合考虑英语的语言性、人文性等学科特点以及研究生认知情感整体发展需求的基础上,从学术是知识、能力、方法的统一出发,提出对外语专业研究生而言,学术能力包括语言认知习得能力、专业知识拓展能力和学术研究能力。换言之,学术能力包括对专业理论、专业知识的认知建构能力,应用理论和方法分析问题、解决问题的科研能力,以及对学术规范的运用能力等。以上界定虽然出发点不同且各有侧重,但均强调了知识的建构和技能的获得,在一定意义上突出了学术研究以及理论与实践相结合的重要性。相对而言,上述界定在融合学科特点,深入分析学术能力内涵和层次方面尚有不足。

就学术能力评估与发展而言,DiPerna和Elliott(1999)设计了学术能力评估等级量表(Academic Competence Evaluation Scales,简称ACES),涉及学术技能、学习技能、学术动机、人际技能与学术自我概念等维度。在这一研究中,56位教师运用该量表评价了一年级到六年级的300位学生。研究表明,包括60项的ACES的内部一致性信度a=.95;重测信度r=.83,相关分析表明ACES的分值能够有效解释学生的学术能力。Elliott和DiPerna(2001,2002)设计了针对大学生的学术能力评估等级量表(ACESCollege),并应用自我报告的方式,将其与平均学分积点、入学成绩相对比,结果表明该量表具有效度及区分度,能够区分存在不同学习困难的大学生。Pascarella和Terenzini(2005)指出一年级大学生对课堂、课外活动的投入程度与其学术能力发展密切相关(即投入程度越高,学术能力越高),建议教师为学生提供更多参与认知活动的机会,使其能够分析、判断、应用信息,促进其对课程学习、课堂活动、人际文化交往的投入等。文秋芳(2008)提出高层次思维能力的层级理论模型,以“文献阅读与评价”课程为例阐述了对英语专业研究生高层次思维能力的培养。王雪梅(2009)从认知情感角度,结合内部和外部因素,探讨了英语专业研究生学术能力的发展。相对而言,从教学角度对英语专业研究生学术能力发展过程的研究较少。

3.学术能力内涵

如前所述,就学术能力概念而言,笔者曾将其分解为语言认知习得能力、专业知识拓展能力和学术研究能力(王雪梅2009)。这一界定主要源于对学术和能力的分析阐释。戴炜栋和王雪梅(2007)在总结相关定义的基础上,指出学术涉及理论与研究方法范畴,为知识、能力、方法的统一,是学习者借助一定方法对自然与社会现象进行探索研究的、动态发展的过程,也是学术主体(研究者)与外部环境、学术客体之间等互动达成共识的结果。能力是在完成某项活动中所表现出的适应性强的个性心理特征,其英文对应词为competence(王雪梅2009)。

为了进一步深入阐释英语专业研究生学术能力的内涵,笔者将学术能力与元学术能力(meta-academic competence)概念相结合,在参考思辨能力(critical thinking skills)模型(文秋芳等2009)的基础上对学术能力层次进行建构。其中元学术能力概念与元认知策略概念有一定相同之处。章兼中和俞红珍(1998)指出,元认知策略包括元认知知识(个体知识系统)、元认知体验(认知情感体验)和元认知监控(个体对认知活动的自我意识、自我评价、自我调控)三部分。王雪梅(2009)将元学术能力界定为学习者在夯实语言基本功、拓展知识的基础上,对学术(学习和研究)的自我规划、自我评析和自我调控能力等。

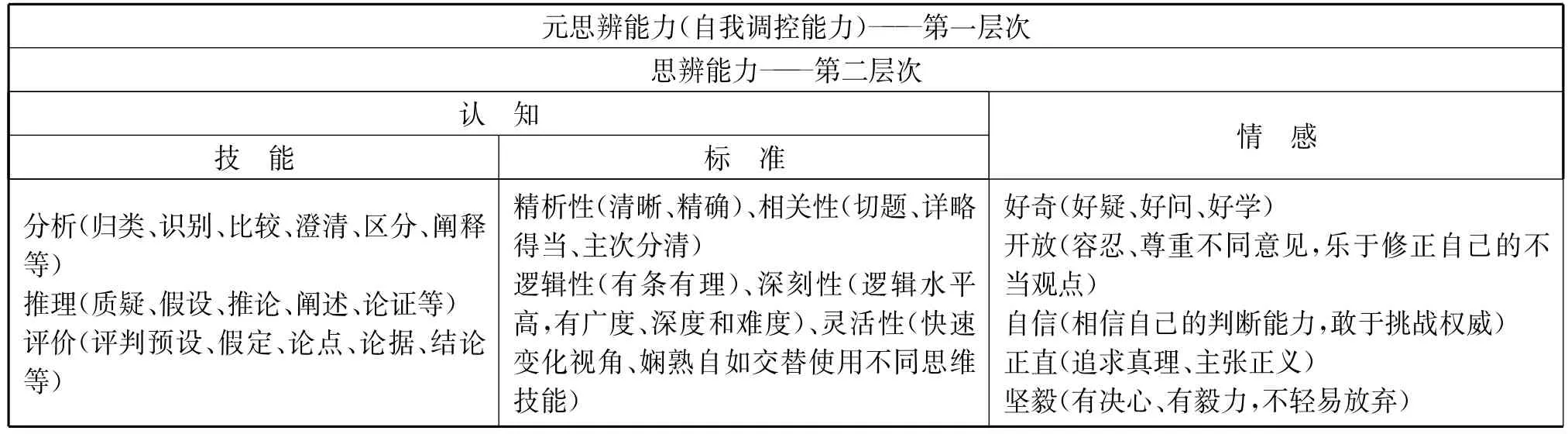

至于思辨能力模型,美国哲学联合会组织的“德尔斐研究”课题组(The Delphi Research)提出了双锥结构模型,美国高层次思维中心(Eoundation for Critical Thinking)提出了三元结构模型,北京师范大学心理学教授林崇德提出了三棱结构。而文秋芳等(2009)则在综合这三种模型的基础上,提出思辨能力层级理论模型(见表1),指出元思辨能力是对自己的思辨计划、检查、调整与评估的技能,思辨能力包括与认知相关的技能和标准,以及与思辨品质相关的情感特质。元思辨能力对思辨能力有管理和监控作用,两者为上下层关系。

表1 思辨能力层级理论模型(文秋芳等2009)

从表1可以看出,这一界定主要以心理学相关研究为基础,有助于进一步构建思辨能力量具,解决外语类大学生缺乏思辨的问题。笔者借鉴其中所提及的认知与情感因素,结合英语专业研究生教学实际,尝试建构英语专业研究生学术能力的构成要素,具体如表2所示。

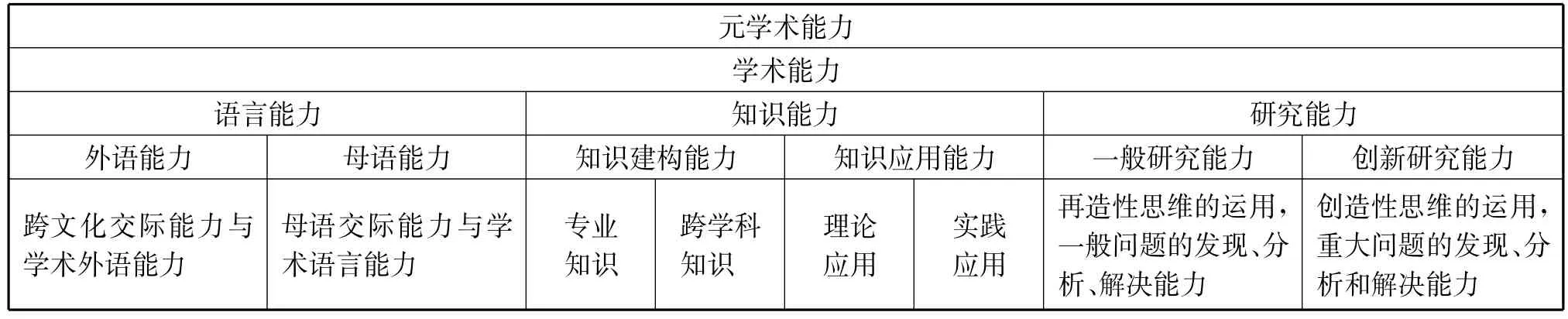

表2 学术能力内涵解构

从表2可以看出,元学术能力即学生对自己语言学习与应用、知识建构与应用,以及学术研究的规划、评析和调控。学术能力概念包括语言能力、知识能力和研究能力。其中语言能力又包括外语能力和母语能力。关于语言能力的阐释很多。如Bachman(1992)提出交际语言能力包括语言能力、策略能力和心理生理机制。戴曼纯(2002)指出外语语言能力包括抽象的陈述性知识体系、运用语用知识的技能(自动化的程序性知识体系)和语言的实际运用(即我们听/读、说/写的语句、语篇)。笔者这里仅从语言的交际功能与学术语言角度出发,将外语能力进一步细化为跨文化交际能力与学术外语能力,将母语能力进一步分为母语交际能力与学术语言能力。至于知识能力,主要包括知识建构和知识应用能力,前者又细化为专业知识(如语音知识、语法知识、语篇知识、语言学理论、文学理论知识、跨文化交际理论等)与跨学科知识(如教育学、心理学、数理统计学、社会学等),后者可分为知识的理论应用(如完善或丰富相关语义学理论研究)和实践应用(如教学法知识在教学实践中的应用)。至于研究能力,笔者从其性质入手,将其分为一般研究能力与创新研究能力。前者为再造性思维(又称习惯性思维,一般运用已有理论、原理、原则、知识直接解决问题的思维,缺乏创新性及独立性)的运用,主要发现、分析、解决一般问题,对创造性思维(有创见的思维,它运用新颖独创的方法来解决问题,产生新思想、新假设、新原理)要求较低。后者为创造性思维的运用,主要发现、分析和解决重大问题。王秉钦(1999)认为一个创造性人才需要具备两个层次的六种科学能力,包括基础层次的基本科学能力,如观察力、记忆力、思维力、转化能力(将知识转化为能力)、速读能力,以及高层次的科学能力,如创造力等。杨自俭(2006)从学术研究角度指出所谓学术创新即在各类学术领域推翻、改造、修整旧的或者创建新的理论观念与研究方法。笔者认同这些观点,并且认为一般研究能力涉及基本科学能力,而创新研究能力涉及高层次的科学能力,对于学术创新至关重要。

在理解学术能力概念的过程中,需要注意的是:第一,学术能力的每一部分均涉及认知和情感因素,一些具体的认知技能(如分析、推理、评价、逻辑归纳)和情感特性(如兴趣、动机、坚毅、自尊、自信等)在学习能力、知识能力和研究能力的培养中均发挥积极作用。第二,语言能力、知识能力与研究能力并非孤立存在的个体,彼此互为融合,任何一种能力的发展均体现了另一种能力的作用。如语言能力的提升需要知识的建构与探究精神,知识的建构与应用也需要以语言能力为基础,研究能力的培养、研究成果的产出与语言能力的提升、语言知识的积累建构密切相关。而知识的拓展有利于语言水平的提高,语言能力的增强也有助于研究能力提升;同时随着研究能力的提高,知识建构和应用能力也将有所提升。第三,元学术能力为高于学术能力的能力,对学术能力起到一定评价、反思和监控管理作用。

4.学术能力发展过程

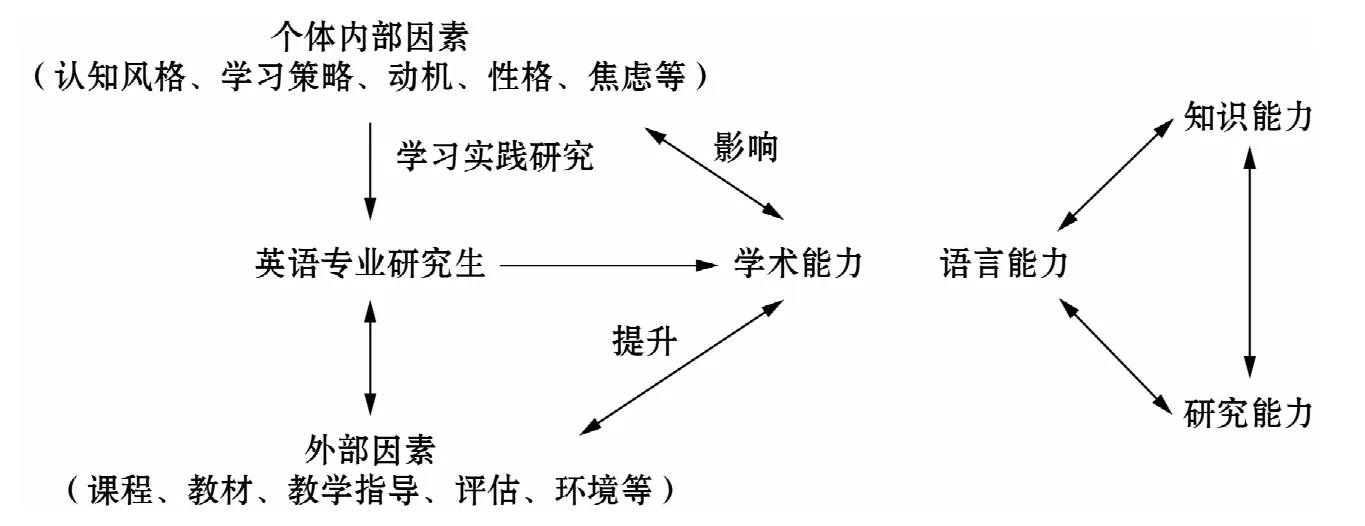

戴炜栋和王雪梅(2006)曾指出高素质的外语人才是知识(专业及相近专业知识)、能力(学习、实践、创新能力等)、品德(人品、道德等)等方面的有机统一,其培养受个体内在因素(如动机、素质、内向/外向等)和外部因素(如教师、环境、资源等)的影响。王雪梅(2009)曾结合英语专业研究生学术能力的内涵,构建了英语专业研究生学术能力发展过程示意图,现在笔者从研究生学术能力包括语言能力、知识能力、研究能力这一角度,从研究生个体出发,对相关示意图进行修订(见图1)。

如图1所示,英语专业研究生在内外因素的共同作用下,通过教学互动的学习、实践、研究来发展自身学术能力。他们一方面受到个体内部因素,如认知风格、学习策略、动机、性格、焦虑等因素的影响,另一方面受到外部因素,如课程、教材、教学指导、评估、环境等的影响。这里的个体内部因素主要涉及一些非智力因素,因为作为高素质外语专业人才而言,研究生智力因素方面的差异较小。同时研究生的自身与外部因素之间互为作用,也就是说可以发挥反馈评估等作用,影响课程实施、教材、教法、评估等。此外,个体内部因素与学术能力之间互为影响,如认知风格会影响学术能力的发展,而学术能力的变化也会在一定程度上改变认知风格。该图还表明,研究生主要通过专业学习、实践、研究不断提升自身的学术能力。语言能力、知识能力与研究能力这三个部分之间为互动关系。该示意图主要从认知情感角度对学术能力发展过程进行解析,探讨了外部因素和内部因素对研究生学术能力发展的共同作用。

图1 英语专业研究生个体学术能力发展示意图

学术能力发展到一定阶段,必然形成学术感。所谓学术感主要指研究者对学术的敏锐感知和反应,是一种内化了的学术能力(王雪梅2009)。笔者还认为它是语言能力(外语和母语能力)、知识能力(知识建构和知识应用)和研究能力(一般研究能力和创新研究能力)的有机融合。具体表现在学术语言的应用,专业知识的建构、跨学科知识的拓展与应用,科研方法的掌握以及创新思维的培养等方面。英语专业研究生的学术感是潜意识的、动态的,随着学术能力的发展而不断增强,其获得、强弱等受一定外界因素(如社会需求、教学指导、学术环境等)和自身努力(如科研实践,反思规划等)影响。

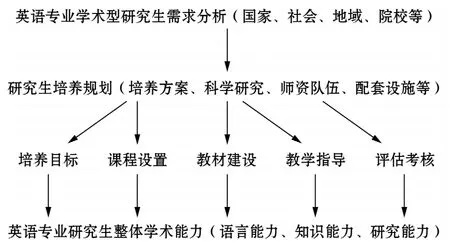

为了与教学实践密切结合,笔者尝试结合研究生教育的相关因素,从教学角度分析研究生整体学术能力的发展过程,具体如图2所示。

图2 英语专业研究生整体学术能力发展过程

如图2所示,从教学管理角度而言,各院校应在充分考虑国家对研究生培养规定的基础上,考虑社会、地域对人才规格的不同需求以及院校等的学术传统,制定二级学科硕士点(英语语言文学)的发展规划,具体包括培养方案、科学研究、师资队伍、配套设施等,尤其要进一步明确培养目标、课程设置、教材建设、教学指导、评估考核等不同问题,旨在促进英语专业研究生学术能力的发展。就培养目标而言,强调拓展他们的知识,提升其学术敏感性,培养其创新性思维。诚如刘重德(1999)所言,治学的主要因素在于广阔坚实的基础、独立思考的能力、锲而不舍的精神。González和Wagenaar(2008)阐明教育结构调整计划提出了30项学科一般能力,具体又分为工具性能力、人际关系能力和系统能力。其中第二语言知识、计算机能力等为工具性能力,反思能力、批评能力、团队精神等为人际关系能力,学习能力、领导能力等为系统能力,系统能力以工具性能力和人际关系能力的获得为前提。对于英语专业研究生而言,与英语相关的语言、文化、文学、教学等为必备的学科特定能力,而相关二外知识、跨文化交际能力、学习能力、学术研究能力等为学科一般能力。其中学术研究能力不仅指汇总梳理学术资料、发现和解决学术问题,还包括尊重和遵守学术规范。

北京理工大学校长胡海岩院士指出,在大学生中存在着学习动力不足、抄袭他人作业、敷衍实践环节、考试作弊等现象。具体而言,工科有乐于技术模仿、逆向工程、山寨产品的问题;理科则有追求论文数量、引文不规范、数据不真实的问题;至于文科,则多有引文不规范、摘抄他人学术观点、一稿多投等问题(袁于飞2012)。这些问题在英语专业研究生中也存在,特别是互联网等现代教育技术的发展在提供丰富学术资源的同时,也为学术不端提供了一定便利。就课程设置而言,不仅要强调内容的跨学科性,而且要强调理论的探究、整合及运用。Boyer(1990)认为大学学术包括四个不同又相互联系的方面:探究的学术(scholarship of discovery)、整合的学术(scholarship of integration)、应用的学术(scholarship of application)和教学的学术(scholarship of teaching)。其中整合的学术就是“建立学科之间的联系,把专门知识放到更大的背景中去考察,用启发的方式解释数据,并常常教育非专业人员。”

就英语专业研究生课程而言,亦应跨越专业的界限,拓展学生视野。有必要一方面注重理论知识的体系性,另一方面为研究生提供创新实践平台,促进其理论知识向实践的转化,激发其学术创新。就教材、教学指导、评估考核等方面而言,业内已有较多关于丰富教材体系,增强教学互动,强调过程性评估等论述,这里不再赘述。杨自俭(2006)曾结合自身学术反思,指出学术创新需要以下7个条件:(1)丰富而系统的知识;(2)深厚的理论修养;(3)系统的逻辑学修养;(4)多层面方法论修养;(5)史论结合的史学修养;(6)科学精神和创新思维的培养;(7)详尽占有所需资料。

5.结语

2010年7月颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》明确提出:要“大力推进研究生培养机制改革……实施‘研究生教育创新计划'。加强管理,不断提高研究生特别是博士生培养质量”。对于英语专业研究生而言,厘定学术能力内涵,明确其发展过程,并在需求分析的基础上根据语言学、文学、文化、教学等不同方向建构培养体系,具有重要意义。本研究主要做了一些理论思考,至于具体课程建构、教学模式、评估方式等问题,尚待进一步探讨。