隐喻理解加工机制研究的“旧貌新颜”

——从隐含比较到概念构建

吴诗玉 马 拯

(上海交通大学,上海,200240;上海海事大学,上海,201306)

1.引言

隐喻不仅被当作自然语言中普遍存在的现象,还被认为是人类认知世界的重要思维方式,如Lakoff和Johnson(1980:6)所言,“人类的思维过程很大程度上是隐喻的”。正因为如此,隐喻研究一直以来受到学界的关注,近些年来它更成为西方研究的一个热点,引起了哲学、心理学、语言学及认知科学等学科的高度重视。

隐喻理解加工机制的研究历史源远流长。最早可追溯到两千多年前的古希腊哲学家亚里士多德,而最新则可以把目光聚焦到词汇语用学的最新成果(Carston 2010;Wilson&Carston 2007)。最早与最新之间所诠释的则是研究从传统到革新的演绎,代表了隐喻理解加工机制研究的“旧貌新颜”——从隐含比较到概念构建的发展。总体来看,传统的研究范式取得了许多重要的成果,但是推动研究不断发展的另一力量却又是成果之外的许多分歧,对许多具体问题的各执一词,直到今天新研究范式的出现。

2.隐含比较的研究苑式

亚里士多德在《诗学》和《修辞学》里对隐喻现象进行了探讨,开创了“隐含比较”(implicit comparison)的学术研究传统。说其为比较,是因为隐喻所涉及的两个概念之间总存在某种相似性,而说其为隐含,是因为从表层看,隐喻可能只提到一个概念,另一个概念须由推理获得(Tourangeau&Sternberg 1982:204)。根据比较理论,隐喻的理解加工是要找出隐喻本体与喻体所共享的范畴或者共享的特征,它们形成隐喻的根基(ground)。

隐含比较的研究范式经历了很长的发展过程,在不断演绎的过程中形成了许多具体的理论。最早的有特征匹配理论,而后在不断发展和完善的过程中,又形成了别的一些理论,典型的有Ortony(1979)的突显不平衡理论(Theory of Salience Imbalance)、Tourangeau和Sternberg(1982)的域交互理论(Domain Interaction Theory)。这些理论代表了隐含比较研究范式下隐喻理解加工机制研究的发展。

2.1 纯匹配理论

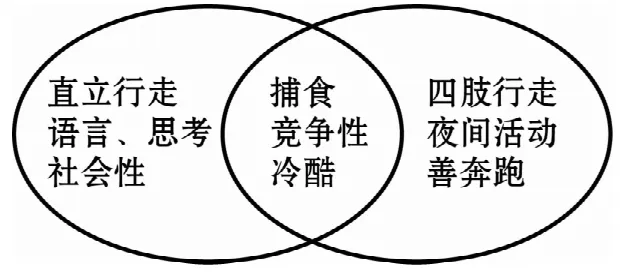

纯匹配理论,亦可称为特征匹配理论,提出隐喻是本体和喻体概念间显著预存但不清晰的相似性的比较。这种特征匹配理论提出,加工过程假定为共同特征的提取匹配过程(见Black 1993;Miller 1979,1993;Ortony 1979),在这一过程里要揭露隐喻所潜藏着的隐含比较,把本体和喻体概念的相同特征作匹配。比如,理解Men are wolves时,常常把它转换成明喻,即Men are like wolves。Miller(1977)为此提出一系列规则,使得通过对men和wolves进行类比、匹配,选择它们共同的属性,最终产生理解。如下图1所示。

图1 纯匹配理论的解释

特征匹配理论的另一解释来自于相似性对比模型和特征相加模型。前者认为,隐喻的理解是对喻体和本体间的相似性作评估,而评估过程就是对最相似特征的搜索(Tversky 1977)。而后者(Malgdy&Johnson 1976)则认为隐喻理解涉及本体和喻体间特征的相加求和,而共有特征对它的理解加工有着更大的权重。概括起来就是,不管隐喻的表层形式是怎么样的,它的深层结构都涉及到本体与喻体之间的隐含比较,通过进行直接比较、匹配,或把喻体的某些属性投射到本体,发现共享的特征,寻找两者的重合点,最终完成隐喻的理解加工。

研究者们(Johnson&Malgady 1979;Tourangeau&Rips 1991)所开展的相关性实证研究也给纯匹配理论提供了证据。Johnson和Malgady在对311个大学生样本进行调查后发现,本体和喻体特征高相似的隐喻更容易被评定为好的隐喻,同时本体与喻体之间也确实具有更多的共有特征。Tourangeau和Rips通过对40个被试的抽样调查后也发现,共有特征多的隐喻更容易被判定为更好的隐喻,隐喻的适当性、好坏程度和可理解度三个维度之间高度相关。

但是,纯匹配理论也因存在诸多的问题而引起学术界的质疑。首先,纯匹配理论无法解释一些重要的隐喻现象。比如,按纯匹配说,隐喻中得到解释的特征应该是所有本体和喻体共有的特征,但事实上并不是每个共有特征都得到解释。如在隐喻Most surheons are butchers中,外科医生(surgeons)和屠夫(butchers)有很多共同特征(周榕、黄希庭1993:20),如有职业、穿工作服、懂解剖等,但这些共同特征,没有一个与这个隐喻的意义相关。另外,纯匹配理论也无法解释隐喻的不可逆性(irreversibility)。如把Men are wolves的本体与喻体倒置,则没有意义或意义彻底改变。还有,根据纯匹配理论,隐喻理解是按先从字面理解开始,若字面解释讲不通再按隐喻关系解释这两步进行的,这意味着隐喻句的理解要慢于本义(literal)句。但是,Ortony等(1979)的实验却表明,隐喻句理解加工的时间并不比本义句更长,有的甚至还更短。后来,Glucksberg等(1997)所进行的研究还进一步表明,句子本意义和隐喻意义的加工是同时进行的。突显不平衡理论正是在这些质疑声中提出来的。

2.2 突显不平衡理论

Ortony(1979)指出,一个非本义陈述句的“隐喻性”(metaphoricity)是跟喻体的突显特征和本体的非突显特征相关联的。根据突显不平衡理论,隐喻的理解加工是把本体与喻体进行比较,由此发现隐喻中突显不平衡的特征,即之于喻体是高突显而之于本体则是低突显的特征,“只有那些对喻体比对本体显著得多的共同特征才能够与隐喻意义相关”(马玉俊2009:5)。

Ortony列举了两种重要的限制条件,使得隐喻比较能够通过匹配本体与喻体的特征而得到理解(Readenceet al.1984:660)。第一,本体与喻体必须具有突显度(salience)不一样的特征,如句子His hands were sandpaper中,匹配特征是rough;而且,这一特征在喻体sandpaper 的突显度要比本体hands高。如果这一特征对本体和喻体的突显度相同的话,这句话就不会是隐喻句。第二,突显不平衡必须是方向性的(directional),即匹配特征必须是在喻体比在本体突显,即低/高的顺序,如果倒过来就会形成异常句或者形成另外的解释。

因此,概括起来,隐喻的理解加工必须要能识别出本体与喻体的匹配特征,并且把那一特征提升,使得在本体具有更高的突显度,也就是说,当匹配特征从低提升到高突显度后,隐喻就获得了理解。以句子My lawyer is a shark为例。“侵犯性”(aggression)是律师(lawyer)和鲨鱼(shark)共有的特征,但是这一特征在鲨鱼身上要比律师身上突显得多,而只有当把这一特征突显在“我的律师”身上,隐喻才得到理解。再如句子Ciharettes are time bombs。“潜伏的危机”是烟草(cigarettes)和定时炸弹(time bombs)共有的特征,但是在喻体“定时炸弹”身上要突显得多,当把这一突显特征提升为本体的突显特征时,隐喻得以理解。

突显不平衡理论一经提出就引起了很多关注。某种程度上,这一理论确实解决了先前的纯匹配理论所面临的一些问题。比如,突显不平衡理论可以很好地解释隐喻的不可逆性。因为既然突显不平衡必须是方向性的,那么不可逆也就自然而然了。另外,突显不平衡理论在一定程度上也解答了匹配理论无法回答的本体与喻体到底如何交互,从而选择出关联特征,最终理解隐喻这一问题。突显不平衡理论认为,当匹配特征从低提升到高突显度后,隐喻就获得了理解。

但是突显不平衡理论也仍存在一些问题。比如,它仍然没有很好地解释隐喻理解加工过程中“比较”所发生的详细过程,而它关于特征如何被突显的解释也仍过于抽象,等等。Readence等(1984)通过实验的方法对突显不平衡理论进行检验,发现本体与喻体的突显不平衡特征通常确实能促进隐喻的理解,但这也不是绝对的。比如他们发现,在理解句子The man's feet were blocks of ice和The blocks of ice were a man's feet时,对前一句话,被试确实更容易理解为“那个人的脚很冰冷”(冰冷是此句喻体而非本体的高突显特征),这支持了突显不平衡理论;但是对后一句话,也有相当数量的被试认为句子是在表达“那个人的脚冰冷”的意思,而这却与突显不平衡理论相冲突(冰冷应是此句本体而非喻体的高突显特征)。正是这些问题,再加上不断的实证检验的推动,隐喻理解加工理论才获得进一步的发展,表现之一就是域交互理论的提出。

2.3 域交互理论

Tourangeau和Sternberg(1982)的域交互理论提出了一种与纯匹配模型和突显不平衡理论完全不一样的“比较”——不是本体与喻体之间的比较,而是它们所属的两个域(domain)之间的比较。Tourangeau和Sternberg认为,隐喻关联了属于不同域的两个概念系统,因此隐喻不仅是用新奇的方法来看两个特别的事物,而且也是用新奇的方法看他们各自所属的两个不同域。比如在理解Men are wolves时,狼(喻体)属的“野兽域”被充当为一个模板,通过它让我们认识人(本体)属的“社会关系域”。在这里,我们不仅以新的视角来看人(men)和狼(wolves),而且也把两个不同域——“社会关系域”与“野兽域”关联起来,认为二者存在相似之处,即把应用于某一域的特征与应用于另外一个域的特征看作具有相似性(见Tourangeau&Sternberg 1982:214)。所以,从域交互理论出发,隐喻是用一个域的某事物(men)来看待另一个域的某事物(wolves)。

隐喻理解时,不仅比较两个概念,也需要去识别两个域的结构。域是由概念和表述概念的特征、维度和语义关系聚合成的(Tourangeau&Sternberg 1982)。它在隐喻理解加工过程中指定本体与喻体所具有的、对理解加工重要的特征,告诉我们如何把应用于一个域的特征投射到另一域的特征上去,同时它还决定着什么特征需要转换,以应用于新的域。当我们对域内的概念已经有系统的了解时,比如我们对人(men)和他们的社会关系已经系统了解了,在理解Men are wolves这句话,只需要用新的方式去看这些社会关系就行了。而当我们对域内概念了解很少时,如理解Donald Leavis is the Georhe Wallace of Northern Ireland这句话时,我们则需要构建一个关于Leavis的新的平行知识系统。此时,我们常常需要通过自然关联或者抽像(abstraction)的方法来,把它们关联起来。

Tourangeau和Sternberg(1982)在域交互理论里概括了隐喻理解的步骤:(1)对隐喻的本体和喻体进行编码(encoding),这样它们相关的属性能从长期记忆里提取出来;(2)对相关的域进行推理(inference);(3)通过映射(mapping),发现域之间的平行结构;(4)构建(constructing)这些平行结构之间的相似性;(5)进行最终的对比,确定在两个不同的域里,它们是否匹配,相反,则需要重新理解。Tourangeau和Sternberg(1982)还为他们的域交互理论提供实证证据,证明了域内的距离与隐喻判断的好坏呈负相关,而域间的距离则刚好相反,呈正相关。

域交互理论是隐含比较的研究范式下最复杂的隐喻理解加工理论(Trick&Katz 1986),它以更广泛的视角来分析隐喻的理解加工,在一定程度上弥补了先前隐喻比较理论所表现出的一些局限性。但是这一理论也仍存在先前理论所具有的一贯问题,如在解释隐喻理解的步骤时所强调的一些操作(如映射和建构相似性等)显得过于抽象,缺少具体的解释。另外,Tourangeau和Sternberg在为他们的理论提供实证证据时,只引用了别的学者(Osgoodet al.1957)所进行研究的数据,而自己却并未对自己的理论进行详实的实验论证,这使得他们理论的解释力大受影响。

2.4 概论

总体来看,纯匹配理论、突显不平衡理论和域交互理论都是在隐含比较的研究范式下,通过具体的研究而提出的隐喻理解加工理论。“隐含比较”的学术传统形成了许多重要的成果,对帮助人们认识隐喻现象以及其理解加工做出了重要贡献。可以说,长期以来该领域内的研究都难以脱离这一研究范式的樊篱。然而,随着研究的进一步发展,这一研究范式暴露了许多问题,新生的许多问题也并不能在这一研究范式下得到解决,人们对其解释力开始有越来越多的质疑。比如,比较理论认为,隐喻的理解加工是要找出隐喻本体与喻体所共享的特征,进行匹配或者从喻体投射到本体。但是,在实际情形里,却存在隐喻实际要交流的特征,既不是隐喻喻体的特征,也不是本体的特征(如句子Robert is a bulldozer),当前的研究者(Carston 2002)称此为“涌现特征”(emergent properties)。对这种现象,该作何解释,隐喻的比较理论无法回答。

在这种情况下,学界开始从新的视角,即从概念构建的角度,来研究隐喻的理解加工。从概念构建入手研究隐喻的理解加工,打破了自亚里士多德以来视隐喻为隐含比较的学术传统,为我们更深入地认识隐喻现象及其理解加工提供了重要学术视角。

3.概念构建的研究苑式

Cacciari和Glucksberg(1994)提出,人们在隐喻的理解加工过程中既要应用先前已习得的概念和图式(schema),同时又会涉及到新概念的创造。这一新创造的概念学界称之为临场概念(ad hoc concept)(Glucksberg&Keysar 1990;Wilson 2003;Carston 2002,2010a),从话语交际来看,它是区别于语言词汇编码(encode)概念的交际概念。概念构建的研究范式都是基于“临场概念”,不同点在于对“临场概念”的构建过程存在分歧。

“临场概念”最早源于心理学家Barsalou(1983)提出的临场范畴(ad hoc categories)。不同于普通范畴,临场范畴是人们在特定语境中即兴创造出来的、特殊的个体集合。而临场概念则被认为是应特定场合的需要而形成的临时性概念,此前对其并没有与之相当的固定而清晰的界定(蒋严、袁影2010)。在语用学研究领域里,临场概念业已成为关联理论(RT)工具包(toolkit)里的重要器具(Recanati 2004),并应用于隐喻研究。在概念构建这一研究范式下,已有研究形成了多个理论解释。其中,最值得关注的是关联理论视域下的词汇语用学阐释(Wilson 2003;Wilson&Carston 2007;Carston 2010),此外则还有Recanati(2004)的词汇阐释模型,以及Glucksberg和Keysar(1990)的范畴函括模型(Class-inclusion Theory)。在本文作者的另一篇论文对这些理论进行了详细的介绍和分析,这里只概要介绍它们的核心内容。

3.1 关联理论视域下的词汇语用学阐释

词汇语用学近年来获得快速发展,引起了许多国内外学者(如Wilson 2003;Carston 2010a,b;董成如2007等)的重视。它研究词汇字面意思在具体使用时如何发生变化,以解释在使用时其交际概念与编码概念不一致的深刻原因。试举两例:

(1)a.All doctorsdrink.

b.There is a large squareof lawn at the back.

(1a)的“drink”一词的编码意义指“drink liquid”,但它实际所交际的概念(用drink*表示)却变“窄”了,表达的应是“drink alcohol”之意(Wilson 2003),即(1a)在词汇编码概念的基础上构建了一临场概念,交流的实际意义比编码概念更小。而(1b)则正好相反,此句“square”一词并不是指“方方正正的”,只是接近正方形。临场概念要比编码概念更为“宽泛”。词汇语用学在相同的思路下对隐喻理解加工机制进行解释。研究者们(Wilson 2003;Wilson&Carston 2007;Carston 2010a,b)指出,隐喻的发生机制是与这完全一样(unitary)的语用过程,比如:

(2)a.重庆是座火炉。

b.Mary is aprincess.

词汇语用学研究者认为,在理解加工(2a,b)这两句隐喻时,是根据认知关联的相关标准,通过语用推理,在隐喻喻体的词汇编码概念基础上构建临场概念而进行的。比如,假设(2a)是要表达重庆这座城市“温度高、酷热”的意思。人们在理解这句隐喻时,将构建临场概念表示为火炉。它是经火炉的汇编码概念进行语用推理的概念调整而获得,此句表现为概念的“宽化”(broadening)过程。因为重庆要包括在临场概念火炉里,那么火炉的定义性属性,“供取暖和炊事用的炉子”就必须弃置,这样(2a)的交际概念比编码概念更大。这种情形在隐喻理解加工中经常发生。

(2b)则稍有不同,对它的理解加工,不仅发生概念的“宽化”,还伴随“窄化”(narrowing)的语用过程,所构建的临场概念可能在某些方面“窄”而在别的方面则“宽”。比如,如果(2b)要表达Mary被“宠坏了”,人们在“公主”(princess)一词编码概念基础上构建临场概念(PRINCESS)。首先,Mary要包含在这个临场概念里,因此公主一词原来指的“某种女性的皇室”这一属性必须摒弃(“宽化”),因为Mary不是皇室。另外,此句PRINCESS又必须具有“被宠坏”这一具体特征,因此凡不具备该特征的公主就不包括在PRINCESS这一临场概念里(“窄化”)。

根据词汇语用学的理论,“窄化”和“宽化”是隐喻理解加工过程中的重要语用过程。“窄化”是指单词用来表达一个比它编码概念更为具体的概念,而“宽化”则相反,词汇的交际概念要比它的编码概念更为通用。

目前,词汇语用学在解释隐喻的理解加工时,最需要解决两个关键问题:一、“窄化”和“宽化”语用调整的触发因素是什么? 二、临场概念具有什么性质?针对这两个问题,词汇语用学研究者(Wilson&Carston 2007;Carston 2010b)开展了系列研究,但主要限于理论上探讨和假设,研究远未完善,目前也只有试探性的结论。词汇语用学若要在这方面的研究获得更大的突破,需要加强广泛的实证研究,丰富研究的实证证据。

3.2 Recanati词汇阐释模型

Recanati(2004)词汇阐释模型与词汇语用学相似,也区分了语言表达在理解过程中发生的“窄化”和“宽化”的语用过程,只是在具体定义时稍有不同。Recanati认为,概念都有与它相关联的某些应用条件,“窄化”就是通过上下文提供额外的、语言编码没有的进一步应用条件,从而限制概念的指代。“宽化”则相反,是指在具体的理解过程中,由语言编码表达的词汇概念的某个(些)应用条件在上下文里被“摒弃”,由此,概念的外延扩大了。隐喻的理解加工过程就是这样发生的。

仍以Mary is aprincess为例。根据Recanati,公主(princess)这一概念有它固有的应用条件,但是在这个隐喻句子里,这些应用条件却通过上下文被“摒弃”,同时又被进一步具体化,从而发生“宽化”和“窄化”的概念调整。首先,公主一词所指的“某种女性的皇室”这一应用条件必须被摒弃,使得临场概念公主(PRINECESS)能把Mary包含进去,这是概念的“宽化”。同时,这句话要表达Mary“被宠坏了”的意思,因此公主一词通过上文必须具有“被宠坏了”这一具体属性,它的应用条件变得更为具体,因此,凡是不具有“被宠坏”这一属性的公主则必须被排除在所构建的临场概念公主(PRINECESS)里。

其他隐喻的理解过程也是如此。概括起来就是,当单词不是按其字面意思使用的时候,它所交流的概念(临场概念)就可能比其编码概念更“宽”或更“窄”。作为听者(话语的理解者),是借助单词编码概念的百科信息来构建一个在线临场概念,在上下文里,它比编码概念要么更“宽”,要么更“窄”。

3.3 范畴函括模型

在分析隐喻的隐含比较理论存在的诸多问题后,Glucksberg和Keysar(1990)最早提出了隐喻理解加工的范畴函括模型,并由此摆脱了自亚里士多德以来隐喻被视为隐含义比较的传统约束。

Glucksberg和Keysar(1990:3)提出,形如“X is a Y”的隐喻“就是它们看起来的那样:范畴函括陈述(assertion)”,对它进行理解时,并不是转换成“X is like a Y”的形式,进行直接比较。相反,人们构建一个如Barslou(1983)所提出的“临场范畴”(ad hoc category)(表示为Y*),隐喻的本体(X)被函括在这个范畴里,而喻体(Y)则是其典型成员,它的典型属性也就通过临场范畴指定给本体。比如:

(3)a.Men arewolves.

b.Cigarettes aretime bombs.在理解(3a)时,人们通过喻体(wolves)构建一个临场范畴(表示为WOLVES)。“人”(men),作为隐喻的本体,被函括在这个新范畴里。既然“狼”是临场范畴的典型代表,它的突显属性,比如“捕食、竞争、冷酷”将通过临场范畴,指定给隐喻的本体,即“人”。(3b)也是如此,人们不把烟草(Cigarettes)和定时炸弹(time bombs)直接比较,而是以喻体“定时炸弹”为基础构建一个临场范畴(TIME BOMBS),本体烟草被函括其中,为其成员。喻体定时炸弹作为临场范畴的典型成员,它的典型属性,如“潜伏的危机”通过临场范畴指定给本体,即烟草。

从Glucksberg和Keysar的解释模型可见,临场范畴是一个抽象的语义范畴,从喻体推导而出,重要的是能将它的典型特征属性传承给本体,从而形成对隐喻的理解。语言表达获得隐喻性正是通过把一套本来不相关联的属性通过范畴化,指派给本体而实现的。因不可逆性是范畴陈述的固有属性,范畴函括模型能很好地解释比较理论所不能解释的隐喻的不可逆性。

3.4 概论

关于隐喻理解加工中的概念构建所进行的解释,三个研究范式具有许多相似性,然而,在一些基本方面,它们又甚至存在根本区别。

首先,范畴函括模型与关联理论视域下的词汇语用学阐释存在继承和发展的关系。范畴函括模型最早从概念构建来解释隐喻的理解加工,从理论发展看具有突破性,并同时催生了许多相应的实证研究。但是,该理论在一些具体方面也仍存在局限和不足。比如,Glucksberg和Keysar(1990)提到,在临场概念构建过程中进行的概念调整,应该考虑关联的作用。但是,他们却没有尝试去完整地解释这一语用过程,比如:概念调整的触发因素是什么? 调整如何进展? 到何时为止? 这些问题却正是词汇语用学研究者致力于研究和解释的内容。他们一方面借用了Glucksberg和Keysar的一些基本思路和理念,同时又借力于学科自身的理论及实践的发展,尝试给予这些问题清楚的解答。这些努力,发展和提升了范畴函括模型的解释,对隐喻理解加工提供了重要视角。这也成为近年来词汇语用学自身获得快速发展的原动力之一。正如Carston(2002:85)所指出的,词汇语用学,从概念构建的角度以及关联驱动加工的方法来解释隐喻,是隐喻理论发展的一项突破。

其次,Recanati(2004)的词汇阐释模型与词汇语用学基本思路上实为相通,然而,也有很多重要区别值得关注。首先,Recanati(2004)区分首要(primary)和次要(secondary)语用过程,认为“宽化”和“窄化”的调整是纯联想的(purely associative)。关联理论却没有作相似的语用区分,而是试图对理解过程中涉及的语用过程提出一个统一的解释,同时,非常不一样的是,关联理论认为,所有的语用过程都是推理的(inferential),而非Recanati认为的仅联想的,并且都受关联考虑所限制。其次,根据Recanati,理解通常是由图式(schemata)驱动,因此,话语理解,在很大程度上是在世界知识驱动下自上而下的过程(Recanati 2004)。关联理论却认为,是话语者的意图,而非仅仅是世界知识结构,影响单词理解的可及性(Sperber&Wilson 2002)。最后,Recanati(2004)认为,全局(global)的本义理解,未必一定先于修辞理解。而关联理论者(Sperber&Wilson 2002)认为,在局部(local)的词汇水平里,隐喻表达的本义理解先于修辞理解。对于这些问题,有很多仍然需要更多的实证研究,才能给予清楚的答案。

4.结论与展望

隐喻理解加工机制的研究,历时漫长,理论及研究成果丰富,要对它们进行详述,几乎是一件不可能完成的事情。但总的来看,从隐含比较过渡到概念构建,代表了研究发展的重要趋势。概念构建的三个研究范式对隐喻现象以及隐喻的理解加工的洞察也具有毋庸置疑的开创性,它们克服了隐喻比较理论的一些局限,把学术研究推向前进。

然而,正如学者(Laudan 1996:78)指出的,“科学的目标是获得能高效地解决问题的理论,科学的进步也表现在后续理论能比先前理论解决更多的问题。”而概念构建的理论能否体现这一点,则仍需要时间的检验。“对每一理论来说,需要去评估它能解决的实证问题的数量和重量”(同上:82),因此概念构建理论的解释力,尤其是概念调整发生的认知机制(马拯、吴诗玉2011;吴诗玉、马拯2012)及所牵涉的许多其他相关问题,仍需进行更深入的、以实证为基础的探讨。这样,一方面能解决自身理论的评价问题,另一方面,也是科学研究的内在需要。