试析惠特曼诗歌的音乐性

罗淑君

(集美大学 中文系,福建 厦门 361000)

惠特曼诗歌的主题,思想,形式,风格在其作品《草叶集》有最集中的体现。《草叶集》自1855年至1892年共九次出版,而1892年版是最完整的一个版本。惠特曼是美国文坛中最伟大的诗人之一,有自由诗之父的美誉。所谓自由诗,是与传统的格律诗相对的一种诗歌表现形式,自由诗的结构自由,诗节、诗行、音步、音节不像传统格律诗那样有一定规律性;语言有自然节奏而没有严格的韵脚。惠特曼的诗歌没有传统格律诗那样的节奏格式和用韵规律。但在朗诵和阅读惠特曼的作品时会发现他的诗歌不乏音乐性,而诗人本人也曾在1855年《草叶集》初版序中说道:“诗人把他的节奏与和谐性藏在诗的根里。这种节奏与和谐性本身是看不见的,但却像灌木丛中的丁香花那样一簇簇四处怒放出来,成为紧凑的形式,就像西瓜、栗子和梨子的形状。”[1]248由此可见,惠特曼在诗歌形式创新的同时,并没有抛弃传统诗歌在严格的节奏和音韵上所特别关注的音乐性。尽管诗人曾经运用诗的语言来表明,他的诗歌体现一种“看不见的节奏与和谐性”,但是其诗歌形式的匠心独运仍未被相关研究者所重视。国内研究多数只关注其诗歌内容而对其诗歌艺术形式只作寥寥数语的点评。笔者认为,对惠特曼诗歌这种隐藏在“诗的根里”的“节奏与和谐性”的挖掘具有巨大的艺术价值,并且有助于揭示其深刻的思想价值以及对后世诗歌产生深远影响的重要原因。因此,本文将运用新批评文本研究的方法对惠特曼诗歌音乐性研究进行初探。

诗歌的音乐性有其内在和外在的表现形式,内在的表现形式是指诗人内化于诗歌的一种情愫,感觉或情绪;外在的表现形式主要体现在节奏、押韵以及一些对称性因素如对偶等。诗歌音乐性的内在和外在表现形式彼此独立,但又互相融合。惠特曼自由诗的音乐性就其外在表现形式而言,主要体现在向上的节奏,多样的变奏,再现的手法和具有音响感的音韵。内在的韵律感需要通过外在表现形式和读者与诗人融为一体才能够完全展现,而外在表现形式又通过内在韵律感得以深化。

“诗歌的‘音乐材料’是语言,而一切语言都具有音乐性。诗的语言可以说是音韵美和节奏美的结合体。”[2]英语语言的节奏和音韵可以具体到每个词汇的音节上,因此,可以从分析语言的角度来分析惠特曼诗歌的音乐性。词汇轻重音节的交替变化形成“抑扬格”“抑抑扬格”体现诗歌向上的节奏;停顿、延长、跨行、多种音节的交替并用等是多样的变奏手段;词汇、短语、句子的并列、重复、对比是诗歌主题的再现和深化;具有音响感的音韵使想象的画面和诗歌的音乐性形成空间与时间的统一。

一、向上的节奏

惠特曼的诗歌主题常常是歌唱民主,歌唱自我,歌唱自然,歌唱宇宙间每一个个体,因此他的诗歌总是充满着乐观向上、激情昂扬的情感,这从他的诗歌向上的节奏中有所体现。

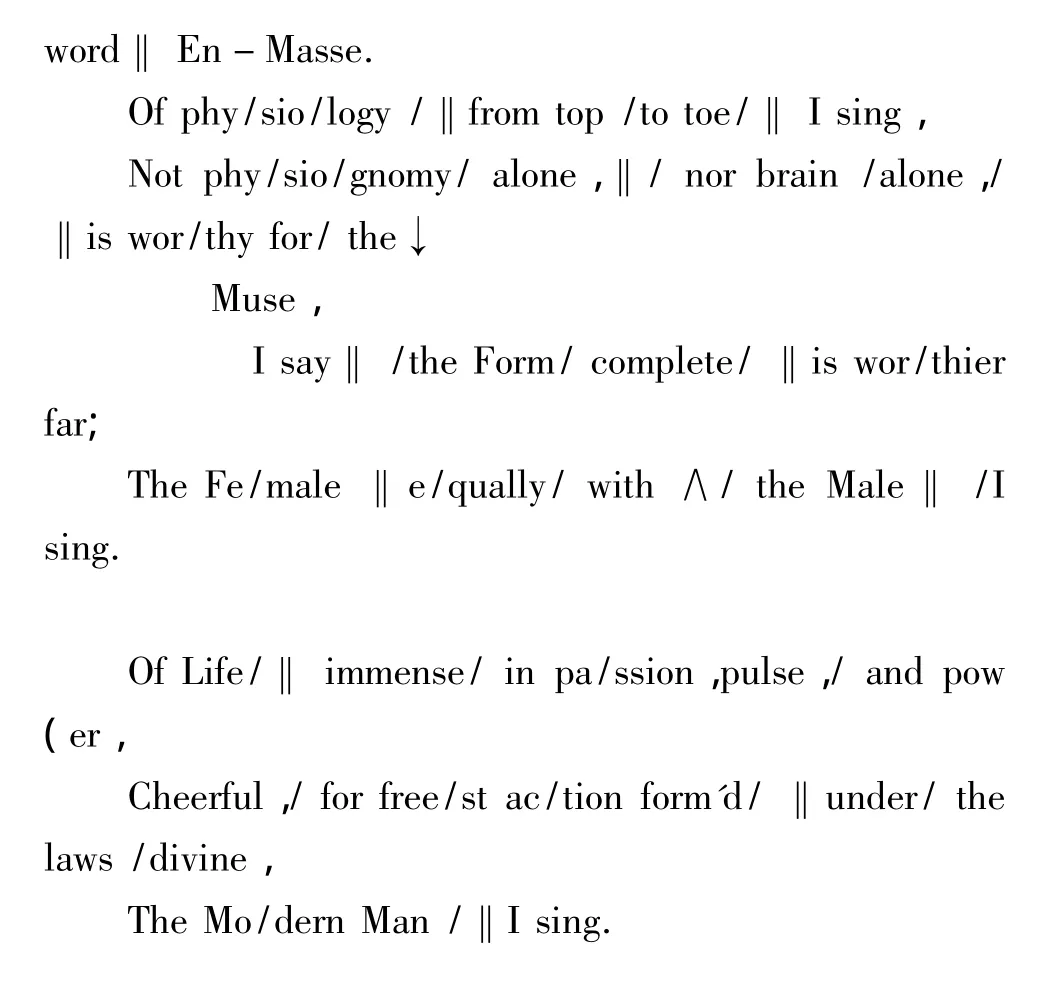

例 1.ONE'S - SELF I SING[3]5

惠特曼的诗歌没有严格的音步格式,但从音步的划分可以看出,这首诗大部分是“抑扬格”,尽管第二诗行采用了变格“抑抑扬格”,但不影响全诗呈向上的节奏,相反,这种变格避免了抑扬格的简单反复,使节奏富于变化。另外,诗人通过变换语序来调整诗歌节奏,I sing在诗中重复了四次,原本作为主谓结构却被置于诗行末尾或诗节末尾,从而使整首诗呈现出先抑后扬的基本节奏。上升的节奏是生机勃勃,激情洋溢的体现,这首诗的内容是歌唱每个个体,歌唱民主,歌唱全体,歌唱人的心灵和肉体,歌唱男人和女人,歌唱现代人,全诗激昂有力,且思想厚重、深刻,而诗歌的内容与向上的节奏在整体中得到统一。向上的节奏是惠特曼诗歌音乐性第一个表现,是热情、自信、希望的表征,是诗歌的主旋律,是诗人激情高扬,充满活力的咏叹调。惠特曼诗歌中向上的节奏,正是当时美国社会时代精神的体现。美国南北战争中,林肯总统领导下的北方联邦军取得胜利,废除了奴隶制度;北方资本主义经济对南方种植园经济的胜利也给战后美国经济的快速发展带来了更大的动力和活力,同时,美国普通民众要求自由解放的呼声也越来越高。惠特曼的自由诗正是和这种时代精神互相契合互相呼应的。

二、多样的变奏

如果说上升的节奏是惠特曼诗歌的基调,那么多样灵活的变奏就使他的诗歌更富有节奏感。停顿、延长、跨行、多种音节的交替并用等都是丰富全诗节奏的手段。仍可借用例1来说明惠特曼是如何运用这些变奏手法的。

首先,通过意群,以及读者对诗歌的理解进行适时的行内停顿或者对单音节和重读音节进行“补偿性停顿”或“补偿性延长”来体现诗歌的内在节奏(如上/表示音步的划分,‖表示停顿,∧表示“补偿性延长”时添加音符)。“英诗中的行内停顿的位置远远不是固定的,而是非常灵活,它可以位于诗行的任何部位,而且,一个诗行之内可以只有一顿,也可以有两顿、三顿,也可以无顿。”[1]52在惠特曼的诗歌中,又因诗人对“并列”“重复”“对比”等修辞的频繁使用,使得他的诗歌行内停顿更加清晰。

其次,从诗行的排印来看,全诗诗行长短不一,且第二个诗节的句首没有对齐,忽左忽右,似是诗人有意为之,让读者感觉到这变化的诗行像是声音的波动,同时也感受到诗人内心的节奏在变动,从而引起共鸣。这就是从视觉上引发听觉上的节奏变化。另外,第二个诗节第二行采用了跨行,而使Muse单独成一诗行,从而突出了这一关键词,也调整了长诗句的节奏。跨行可以使两个诗行紧密联系在一起,从而引起节奏的变化。在最后一个诗节中,最后一个诗行突减为三音步,这种短促急遽的节奏与诗歌内容很好配合,加强了全诗一种内化于心的力量,这种力量便是激情过后的沉淀。惠特曼的诗歌还通过音节的多样变化来体现节奏,例如单音节,双音节,三音节甚至多音节的交替并用。每一诗行都是多种音节的并用,这样在最大程度上平衡了各诗行的音步,不至于相差甚远而失去和谐性。像跃动的音符,这些单音节,双音节,三音节,多音节的交替并用,长短不一,虽然没有明显的变化规律,却形成了活跃多变的节奏。另外,单个词汇本身的重音节又形成了诗歌天然的轻重音节变化。在这些变奏手法的多样灵活运用中,诗人内心节奏的自然变化得以展现出来。再如:

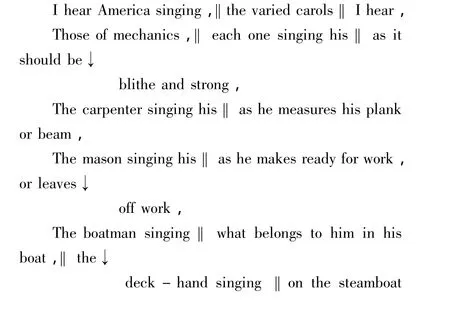

例 2.I HEAR AMERICA SINGING[3]15

这首诗的基本节奏也是先抑后扬,与诗人歌唱美利坚的主题相符合,诗人歌唱的是美利坚的每一个个体,包括机械师,木匠,瓦匠,船夫,水手,制鞋的人,伐木的人,农家的孩子,他歌唱母亲,少妇,小姑娘,小伙子……诗人运用的是同样的句式描述每个人的歌唱,并列、重复、对比的手法使全诗富于一种紧凑、欢快的节奏。每一个人的歌唱都是同等重要的,都是美利坚之歌中的一个音符。根据意群对行内停顿进行划分,长句子可被划分成长度大致一样的短句子,体现轻松、愉快的节奏。另外首句就通过倒装,将I hear放置到句末,同时和句首的I hear前后呼应,形成回环,增强诗歌的音乐性。最后一句也是通过倒装将their strong melodious songs放置句末,songs与主题singing呼应,使整首诗的旋律又一次在读者耳际回荡。多样的变奏正体现了美国这个年轻国家的激情与活力以及每一个生活其中的人民的激情与活力,他们从过去的束缚中解脱,期待创造美好的未来。

三、并列、重复、对比的手法

并列、重复、对比的手法运用在惠特曼的诗歌中显而易见,而且成为其诗歌最显著的一个特征。这三种手法的运用对增强诗歌的音乐性具有很大作用。惠特曼常常使用并列的两个、三个或者多个词汇或短语作为一个诗行,中间用逗号隔开或者用连接词or和and连接几个短语,他所使用的长句子也常常可以分割成几个并列的短句子或者短语。通常并列的多个词汇或短语具有的节奏就是词汇本身的轻重读音节的变化,但是并列如果和重复、对比同时使用就具有了别具一格的音乐效果。并列可以使节奏变得紧凑或舒缓,重复是一种再现,使旋律不断地回环,而对比又使音效更加丰富多样。

例 3.SONGS OF MYSELF 17[3]53

If they are not…三句是并列句式,构成变化重复,而they are nothing是完全再现。诗歌末尾两句This is…也是一种变化重复,句子结构一样,但句子长度不同,倒数第二句运用了跨行实现了变奏,但两诗行连接紧密,节奏紧促。而最后一句诗行变短,是全诗的速度减缓到最终结束。诗中的这两处重复,不是一种完全重复,而是重复中有变化,增强全诗主题内容的同时又不会陷入简单古板,在灵活变化中使主题得到升华。they are nothing,or next to nothing/the riddle and the untying of the riddle是运用对比手法,可以消除节奏的平淡,可以在同中见异,为全诗注入活力和动力。这就是并列、重复、对比等手法共同作用下惠特曼诗歌音乐性的体现。

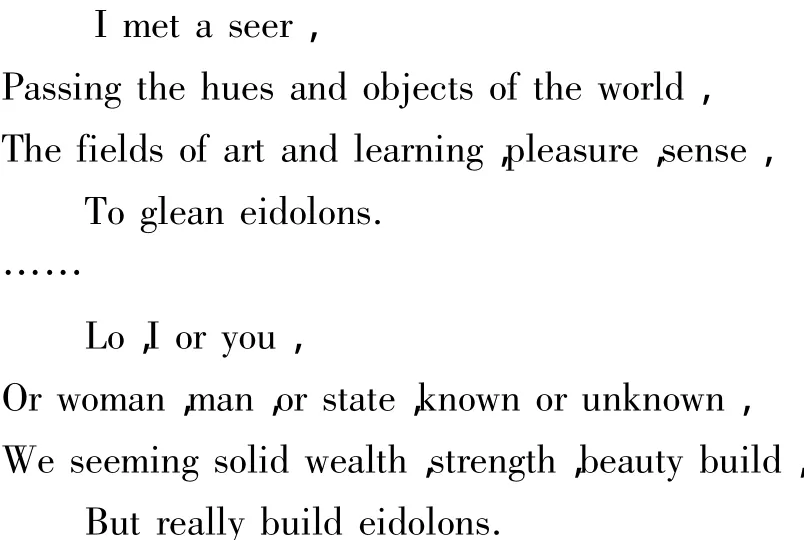

另外,在诗Eidolons中这三种手法也有集中的体现,Eidolons全诗共21小节,主题eidolons伴随诗小节共出现了25次,其中在第3小节、第15小节重复两次,在第17小节重复三次,eidolons的每一次重复再现就是情感的一种加强。

例 4.Eidolons[3]7

以上两诗节节选于诗歌Eidolons的第一诗节和第五诗节,从短短两诗节中就可以看出并列、对比手法的集中运用。and和or连接数个并列的短语或词汇,使得诗行涵义向外延伸,丰富了全诗的内容,但是and和or的使用对诗歌节奏有不同的效果。and可以使相邻的词汇以及各个诗行变得更加紧凑,而or的使用则需要稍作停顿,舒缓节奏。如果没有连接词,数个并列的短语或词汇则可以通过诗人内化于诗行的情感而体现或平缓或渐强的节奏。

四、富于音响感的声韵

惠特曼的诗歌虽然没有尾韵,即行末韵,但是他的诗歌在诗行内运用头韵,腹韵等,但更多的是不完全韵(包括眼韵和近似韵)。他诗歌的音韵就隐藏在单个词汇中,各个诗行中,和整个诗篇中。它“本身是看不见的,但却像灌木丛中的丁香花那样一簇簇四处怒放出来,成为紧凑的形式”。

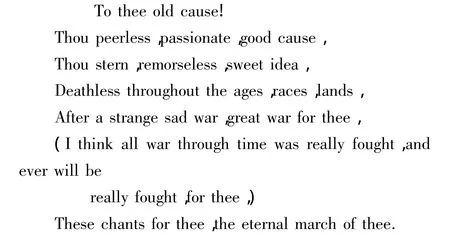

例 5.TO THEE OLD CAUSE(选段)[3]7

惠特曼诗歌的音韵常体现在多个诗行之内,而不仅仅体现在单个诗行内或者韵脚。因此,体会惠特曼诗歌的音韵应该从全诗的角度去把握,如同欣赏簇簇鲜花开放在漫山遍野。这样的音韵安排使诗行随变化的音韵更紧密地连接在一起,显得欢快、紧凑而流畅。

以上 这 首 诗 中,thee,cause,stern,remorseless,sweet,throughout,war,through,was,really,fought,for,these,chants,eternal,march 这些单词都带有长元音且是单元音音素如/i:/ɔ:/з:/U:/α:/,可以称之为近似韵。另外 old,thou,peerless,idea,time 也是近似韵,均带 有 双 元 音 音 素:/əʊ/аʊ/Iə/аI/,而 ages,races,strange,great押完全韵/ei/,这样看来不完全韵和完全韵充斥于每一诗行,无处不在,无处不有,虽然没有其规律性,但是为整首诗添加了丰富的韵律感,而且,短元音、长元音、双元音在发音时都有不同的特征,短元音短促而有力,长元音缭绕而悠扬,双元音于短元音和长元音之间,是声音在短促和悠扬之中又有新的变化。另外短元音、长元音、双元音发音的时值不同,也产生了节奏的变化起伏。

例 6.IN CABIN'D SHIPS AT SEA(选段)[3]6

其中 boundless/blue/bark/buoy'd押头韵/b/,expanding/spreading/sparkle都带有爆破音,with/whistling/winds/waves/white押 头 韵/w/,with/whistling/winds还押腹韵/i/,sea/side/some/spreading/sails/sparkle/star/sailors押头韵/s/,reminiscence/read/rapport押头韵/r/,full/faith/foam押头韵/f/,这些音韵在富有想象力的读者听来,和大自然的声音联系如此紧密,浊塞音/b/似波浪的破裂,又似猛烈的波浪重重打在船上的声音,/w/似呜呜的海风,由于和大自然的声音如此相似,这些押韵似无意之为,纯粹是大自然给予感官的一种享受,是大自然的旋律。因此音韵引发出来的想象画面和这些韵律波动的音乐感统一起来,使读者有了共鸣——与诗歌韵律同步的一种内心节奏感。

另外,摩擦音/f/ /v/ /θ/ /ð/ /s/ /z/ /ʃ/ /ʒ/ /h/常常在惠特曼的诗歌中出现,形成很强的韵律感。

例 7.On Journeys Through the States[3]13

以上的下划线处都是摩擦音的体现,清音浊音交替使用,摩擦音的发声要领是气流从唇齿间的缝隙摩擦而过,有清浊之分。摩擦音的频繁使用,由于气流受到唇齿的轻微阻塞——既不是畅通无阻也不是完全阻塞——而具有了强烈的音响感。当然这种摩擦音的音响感是与诗歌内容统一的,就像现代派诗人庞德曾经说过:Rhythm must have meaning.It can’t be a careless merely dash off with no grip and no real hold to the words and sense,a tumty tum tumty tum tumta.这句话的意思是诗歌的创作不能单纯地从形式上去追求音乐性,而是要与诗歌的内容结合起来。这首诗的摩擦音是与诗歌的主题内容相联系。诗歌的内容是穿梭于各州的数次旅行,航船在水中行驶,嘹亮的歌声,时间的流逝和延续,人潮涌动的脚步声……都在频频的摩擦音中得以体现。

惠特曼诗歌音乐性的表现手法就在于他昂扬向上的节奏;变化多样的变奏形式;力量迸发的并列、重复、对比手法以及具有音响感的音韵。向上的节奏是基调;多样的变奏是内心节奏的变化;并列、重复、对比的手法使诗歌节奏得以变化、展开、再现,诗歌的主题也伴随着节奏得以深化和升华,体现出音乐美学意义上的哲学思辨;而富于音响感的音韵则激发了读者想象并引起共鸣。因此惠特曼的诗歌不仅可以激起热情与斗志,还可以使深入其中的读者在无限的时间和空间里享受音乐美与画面美。

结语

惠特曼自由诗的形式创新所具有的艺术价值和思想价值,不仅为美国本土文学做出巨大贡献,同时也对不同国家和不同流派的诗人产生过深远的影响,而对中国五四运动前后的新诗发展影响尤甚。正是在那个要求个性解放的年代,惠特曼的自由诗远渡重洋给中国文坛带来了一阵新风。本文对惠特曼诗歌音乐性的初探,充分肯定了其艺术价值,从一定程度上弥补国内研究只关注其思想价值的缺陷,同时也从形式到内容揭示其诗歌的美学和哲学意义的统一及其产生深远影响的重要原因。

[1]吴翔林.英诗格律及自由诗[M].北京:商务印书馆出版社,1993.

[2]邹枚.诗·音乐·画──英汉格律诗审美特征异同略论[J].怀化师专学报,1996,15(1):202-203.

[3]WALT WHITMAN.Leaves of Grass[M].NewYork:Simon &Schuster Inc,2006.