《惠州日报》对弱势群体关注状况的调查分析

李兢兢,凌康凤

(惠州学院 中文系;广东 惠州 516007)

一、研究背景与意义

(一)研究背景

学界关于媒体对弱势群体报道的研究起步相对较晚。中国官方2002年才开始正式使用“弱势群体”一词,自2002年始,全国各大新闻媒体开始将弱势群体纳入报道视野[1],刊发了大量相关报道,使全社会开始高度关注弱势群体的生存状况,学界对媒体报道弱势群体的研究主题也随之启动。综合现有的研究主题,主要有以下几个内容:弱势群体在大众传播中的地位研究、话语权研究、如何做好弱势群体报道研究、农民工与媒介的关系研究、弱势群体的媒介形象塑造研究等等。[2]

从目前对弱势群体的研究来看,存在三个方面的不足:一是研究局限于对中央级媒体和省级媒体的关注,涉及地级市媒体的几乎没有;二是研究的方法偏重于内容分析与理论探讨,关于实证的研究偏少;三是关于弱势群体在报道中的角色地位(即弱势群体在报道中是处于主体地位还是客体地位)的研究少有人论及,本研究力图从这三个方面进行突破。

(二)研究意义

媒体是弱势群体维护自身利益表达诉求的渠道之一,媒体扶助弱势群体、维护弱势群体的合法权益,能够化解各阶层矛盾冲突、维护社会稳定,因此,关注弱势群体不应仅仅是中央级大媒体和省级媒体的的责任和义务,地级市媒体在这方面也应该有所作为。本论文试图通过对《惠州日报》相关新闻报道的研究来发现惠州市媒体能否为弱势群体搭建一个表达利益诉求的话语平台,并对政府对媒体的宏观调控起参考和建议作用。

二、研究方法

(一)媒体选择

本次研究选取《惠州日报》作为研究对象,一方面由于《惠州日报》是惠州市委机关报,是惠州地区最具权威、影响最大的大型综合性日报,在很大程度上代表了惠州市媒体的一些共性,另一方面是因为报纸便于抽样与统计。

(二)抽样方法

本调查抽取《惠州日报》2011年全年报刊作为样本,选择这一年是因为2011年刚刚过去,在时间上新近,更能代表《惠州日报》对弱势群体关注状况的最新趋势和动向。

(三)调查类目

根据本文的研究主题,建立了以下类目:

1.报道数量,是指2011年全年涉及弱势群体报道的文章数量。

2.报道对象,是指关于弱势群体的报道关注的是哪些人群。本次调查将弱势群体分为农民与农民工、贫困者、病残者、儿童、老人、流浪乞讨者、城市底层市民、受灾群众等等。

3.报道体裁,指关于弱势群体的报道所使用的写作方式,包括消息、通讯、深度报道、评论、图片等等。

4.报道主题,主要包括三个方面:正面报道,即赞美、肯定弱势群体的自立自强和政府、社会、企业对弱势群体的关怀;中性报道,即反映弱势群体的生存状态,不带明显感情色彩的陈述报道;批评性报道,即对弱势群体受到的不公正、被忽略给予揭露批评。

5.弱势群体在报道中的角色地位,是指弱势群体在报道中是以主体地位出现,还是以客体地位出现。

三、研究结果与分析

(一)报道数量

由图1可见《惠州日报》2011年全年关于弱势群体的报道总量为364篇,差不多平均每天都有关于弱势群体的报道,这大体说明了《惠州日报》对弱势群体的关注程度还是相当高的。具体来说,一月份有关弱势群体的报道数量最多,有81篇,这主要是因为2011年1月份接近中国农历春节,正好是大批农民工或外来工春节回家过年以及贫困家庭担忧如何过年的时候,所以这个月涉及政府、企业或志愿者对贫困家庭的救助、流浪者获赠御寒衣物或工人冒严寒施工等的报道较多;2月和3月份的报道数量也较多,主要因为2月份是中国农历春节,3月份是大批农民工返城打工和学生返校上课的时候,所以3月份主要关注的是农民工返城以及外来工子女入学或贫困学生获资助等。总体来看,1、2、3月是《惠州日报》关注弱势群体的新闻旺季,4月、11月则是淡季。

图1 《惠州日报》2011全年关于弱势群体的报道数量

(二)报道对象

从图2中可以看出,《惠州日报》2011年关注贫困者的报道数量最多,共计120篇。具体对象包括贫困学生、贫困户、低保户和其他贫困群体等,内容主要涉及市政府关注扶贫济困工作、为贫困家庭送温暖、低保户得到补助、社会爱心人士为贫困者捐赠物资以及贫困家庭摆脱贫困等等。其中,9月份关于贫困学生的报道比较多,这是因为9月份是大学生返校上课的时候,贫困大学生如何解决学费问题如愿上大学的话题就成为媒体的关注焦点。

图2 《惠州日报》2011年关于弱势群体报道的关注对象

病残群体的关注度仅次于贫困者,有90篇,约占弱势群体报道总量的25%,内容主要涉及病残者自立自强、与病残做抗争以及爱心人士对其献爱心等。其中5月份关于病残者的报道最多,5月份共有30篇关于弱势群体的报道,其中有15篇与这一群体有关,占5月份报道总量的一半。原因是5月15日是“全国助残日”,5月11日国务院常委会议通过了《中国残疾人事业“十二五”发展纲要》,表明政府更加关注残疾人的社会保障体系和服务体系,旨在帮助残疾人过上小康生活。其次,8月份关于病残者的报道也较多,21篇报道中有6篇与病残群体有关,这主要与8月11日是我国肢残人活动日以及26日第八届全国残运会筹委会召开新闻发布会有关。

儿童问题和孤寡老人问题也是关注重点,分别有47篇和26篇,特别是农村留守儿童问题受到更多关注。2011年校车安全事故频发引起了社会的广泛舆论,留守儿童被称为“小候鸟”,在假期中频频出现在媒体报道上的意外伤亡事故使他们成为舆论关注点。

城市底层市民主要指带有城市市民身份,从事高危职业或繁重体力劳动的普通工人,如维修工人、环卫工人等。在《惠州日报》2011全年中单单对环卫工人的报道就有11篇,10月26日是广东省第十八届环卫工人节,20日就报道了3篇关于环卫工人的消息,环卫工人首次被纳入免费体检范围的惠民政策受到了媒体关注。

流浪乞讨者、受灾群众等弱势群体也给予了不同程度的关注,不过其报道数量与贫困者、病残者这些关注对象相比,差距比较悬殊。

此外,值得注意的是关于农民与农民工的报道只有31篇,只占报道总量的8%,主要集中在1、2月份,这与《惠州日报》报道的《我市农民工已达150万人》这一较大数据所表明的农民和农民工依然是社会弱势群体的最大关注群体的情况并不怎么吻合。

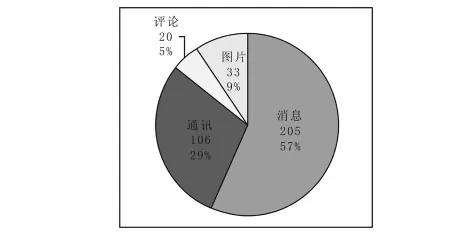

(三)报道体裁

如图3所示,从报道体裁来看,报道数量最多的是消息类作品,总共205篇,约占弱势群体报道总量的57%,主要集中在要闻版。值得注意的是,其中有大量内容是关于市政府领导召开的各种关注弱势群体的会议和发布的通知,这类会议消息达到68篇,且篇幅相对较短,一般是150—400字的短消息或者是一段话新闻,比如《我市农民工已达150万人》、《建立贫困残疾人生活补助制度》等。除了会议类消息,数量占较大比例的还有各级政府领导慰问弱势群体,企业、社会爱心人士送温暖活动等。

图3 《惠州日报》关注弱势群体的报道体裁

通讯类的报道数量仅次于消息,有106篇,且人物通讯占绝大多数。这些报道或关注弱势群体的艰难生活状态;或呼吁社会各界人士提供资助;或赞美弱势群体的艰苦奋斗精神;而带有抨击色彩的几篇通讯基本上都来自于新华社的电稿,如《农民工何时不再“流血”讨工资》。另外,《惠州日报》开设了特别报道,关于弱势群体的特别报道有14篇,也就是2011年平均每个月都有一篇关于弱势群体的深度报道,这类报道对弱势群体不再是做表面、简短、客观的现状报道,而是带有强烈的人文关怀色彩。

关于弱势群体的评论有20篇,只占总量的5%,主要集中在惠州时评版。这些评论多是该报记者的个人见解,少有专家学者的评论。评论或者抨击社会现行制度对弱势群体的不公;或者揭示弱势群体受到的社会“弱视”;或者呼吁社会各界力量关注弱势群体;或者为政府建言献策、谋求改善弱势群体的弱势生活状态。比如《老船工求褒奖无果是制度冷漠》、《农村空巢老人更需关爱》等。值得注意的是,《惠州日报》2011年的评论较多关注的是农民工或外来工问题,20篇评论中有10篇与这一群体有关,特别是2月份,6篇时评中有5篇是关于农民工问题的。

此外,还有33篇图片报道,这些图片一般是单张图片配有一两句话的简单说明,内容基本上都是关于弱势群体获得社会捐助、表现社会对弱势群体的关注与关怀。

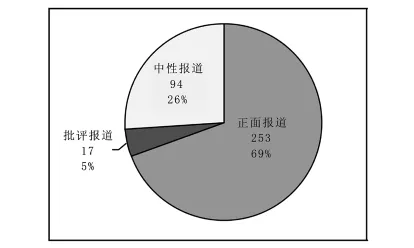

(四)报道主题

报道主题大体分为以下三种:一是对弱势群体的自立自强精神表示赞美、肯定、鼓励和政府、社会、企业对弱势群体给予关怀等积极向上意义的正面报道;二是反映弱势群体的生存状态,不带明显感情色彩的中性报道;三是对弱势群体受到的不公正给予揭露的批评性报道。

图4 《惠州日报》关注弱势群体的报道主题

从图4可以清楚地看出,正面报道占相当大的比重,共计253篇,约占报道总量的69%;中性报道94篇,占26%;而批评性报道只占5%。这说明《惠州日报》在关注弱势群体方面仍然坚持“以正面宣传为主”的报道方针,与中央和省级大媒体相比,地级市报纸在批评性报道方面显然更加谨慎。

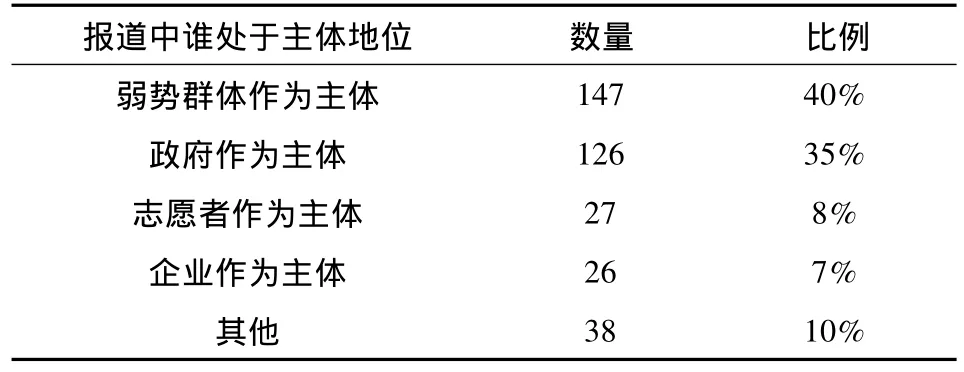

(五)弱势群体在报道中的角色地位

弱势群体在报道中的角色地位,主要是指弱势群体在报道中是处于主体地位,还是处于被支配的客体地位,即弱势群体在报道中是以主角出现,还是作为政府、企业、社会爱心人士关怀、送温暖的配角出现。如表1所示,在《惠州日报》对弱势群体的报道中,尽管弱势群体占主体地位的比例较大,达到40%,但政府、企业、志愿者作为主体的比例加起来却达到了50%,这说明在《惠州日报》对弱势群体的报道中,弱势群体更多的是作为被关怀者、被帮助者、被慰问者出现的,也就是说,是作为政府、企业、志愿者的客体出现的。此外,在政府、企业、志愿者三者中,政府作为主体的比例最大,达到35%,由此可见《惠州日报》关注弱势群体的报道有很强的政治话语功能和宣传色彩。

表1 弱势群体在报道中的角色地位

四、结论与建议

通过统计与分析可以发现《惠州日报》对弱势群体的关注特点和报道中存在的一些问题,主要有以下几点:

(一)从报道数量和关注对象来看,《惠州日报》对弱势群体的关注程度还是较高的,几乎平均每天都有关于弱势群体的报道,对于不同的群体给予了不同程度的关注,贫困者、病残者与儿童是关注度较高的群体。但对农民与农民工这个社会普遍关注的群体的关注度却不高,没有给予充分重视,对他们的报道集中在1、2、3月农民工回家过春节与返城打工的高峰期,这说明记者并没有真正走近他们,没有深入了解他们这个群体的生存状况。

(二)从报道体裁与报道方式来看,消息、通讯、深度报道、评论、图片等都有涉及,几乎每个月都有一篇关于弱势群体的深度报道,对弱势群体的真实生活状态给予了一定程度的关注,但消息类作品中会议式、公文式、活动式新闻较多,这类新闻写作模式固定、单调,官话、套话较多,使报道往往流于表面与形式,可读性差,不能吸引大众来关注弱势群体,传播效果大打折扣。

(三)坚持“以正面宣传为主”的报道方针使《惠州日报》在报道弱势群体时完全呈一边倒,极少有弱势群体受到的不公正、被忽视或被歧视的报道,这种比例上的严重失调与媒体的客观、平衡的报道原则是完全相悖的。另一方面,弱势群体由于处于不利的社会、经济地位,更容易受到伤害,如果找不到解决的办法会使他们更容易做出极端的行为。[3]因此,《惠州日报》在报道弱势群体时应该客观地还原他们的真实生活状态和受到的不公正,以引起社会和政府决策机构的极大关注,促进问题的尽快解决,从而及时地发挥社会矛盾缓解器的功能。

(四)报道中弱势群体更多的是作为政府、企业、社会爱心人士关怀、送温暖的客体出现,政府、社会爱心人士、企业才是报道的真正主角。这表明《惠州日报》关注弱势群体的报道具有很强的政治话语功能和浓厚的宣传色彩,这一方面说明在党中央、国务院的号召下,惠州市政府日益关注、重视弱势群体,在改善弱势群体的生存状况方面做了大量工作,但另一方面也说明了惠州市媒体记者在报道弱势群体时采访作风不够扎实,偏爱走上层路线,因此,跑会议、跑活动的稿件较多,而真正深入基层、深入底层,与弱势群体零距离接触、体现强烈人文关怀的精品报道较少。

[1]夏海君.“弱势群体”报道为何骤然升温——羊城三报“弱势群体”报道探析[J].当代传播,2004(6):79-80.

[2]李明文.关于弱势群体报道研究的分析[J].当代传播,2009(3):44-46.

[3]马皑.对弱势群体中犯罪现象的观察与思考[J].中国法学,2003(4):127-135.