导游工作动机实证研究

李 飞

(惠州经济职业技术学院 工商管理系,广东 惠州 516057)

一、前言

2009年国务院颁布《关于加快发展旅游业的意见》,把旅游业定位为国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。作为全国旅游业规模最大、旅游经济最发达的广东省,于2008年12月颁布了《关于加快我省旅游业改革与发展建设旅游强省的决定》,并于2011年1月提出了“加快转型升级、建设幸福广东”,要求加快旅游产业升级发展,带动相关产业并促进经济、社会、文化的协调发展,为民众提供高水平的旅游产品服务。导游是旅行社的核心岗位,在旅游产业升级发展的新形势下,受到特别的关注。

一方面越来越多的人因外出旅游而接触导游,另一方面新闻中经常出现有关导游强迫游客购物、强迫参加自费景点等消息,让导游成为民众聚焦的对象。与此同时,导游工作量大、时间长、薪酬低、风险高、压力大、离职率高也为行业熟知。许多学者和行业人士对上述问题有过探究,其内容主要集中在导游的工作特征和工作满意度分析上,并对改善导游的离职现象提出建议。纵观现有研究,极少有学者从工作动机的角度对导游的高离职现象进行研究,表明这一话题尚未得到学术界的足够重视。本文着重探讨导游的工作动机构成,并进行实证分析,以期对导游的相关研究有所拓展。

二、文献综述

(一)工作动机概念

工作动机(work motivation)的概念,国内外学者并没有形成一致的定论。Campbell&Pritchard(1976)认为工作动机是一个驱使个体自发投入努力到工作中的过程。[1]Fred Luthans也认为工作动机是开始于个体生理或心理缺失从而激发行为或驱力使个体向着特定目标而努力的过程。[2]Steers& Porter(1974)认为工作动机具有产生能量、指引方向和持久三个作用。[3]孙彤(1986)认为工作动机是人因内在的动力,朝向所期望的目标前进的心理活动过程。[4]李志芬(2007)则认为内在需要与外部诱因相互作用产生工作动机,并直接决定与工作相关行为的始发、方向、强度和持续性。[5]

综上所述,对于工作动机的概念虽然没有一致意见,但有共通之处。本文认为,工作动机包括三个方面:是一个心理活动过程;触发、激励或驱动主体向目标努力;具有方向性、强度性和持续性。

Vroom在《工作和激励》(1964)一书中提出择业动机理论公式:M=V.E,认为个体行为动机的强度取决于效价的大小和期望值的高低,动机强度与效价及期望值成正比。[6]择业动机理论可以很好地说明个体在职业选择时的努力程度,但对于进入职业角色后的变化(特别是与职业有关的个性特征、决策和行为)缺少相关研究。

London(1983)提出职业动机(Career Motivation):反映个体的职业认同(Career Identity)、职业洞察力(Career Insight)、职业弹性(Career Resilience)的系列个体特征、职业决策和行为。[7]通过构建包涵情境条件、个体特征、职业决策和行为的理论模型,提出三个结构维度:职业认同、职业洞察力和职业弹性,用以解释个体寻找和选择工作、决定留在组织内、制定和修定职业规划、寻找培训新的工作经验、制定和实现职业目标等职业行为。显然,London的职业动机概念包涵了择业动机和工作动机,更强调进入职业角色后因环境与个体的相互协调而造成的动机持续与变化对个体行为的影响,符合实际观测,更具解释力。

笔者认为,在现实中,职业等同于工作,个体选择一份工作即选择此份职业,工作动机(work motivation)等同于职业动机(career motivation)。因此,为便于对象理解和调查研究,本文统一以工作动机指称,即本文中工作动机含义等同于上述职业动机含义。

(二)工作动机测量

关于职业动机的测量,Noe等按London的职业动机理论编制了包含职业洞察力8项、职业认同5项、职业活力13项共26个项目的职业动机问卷,重点测量职业行为,但其分测验相关过高,而信度偏低。[8]London自己编制了一个由17个项目构成的问卷,五级计分,重点测量个人的感觉和态度,在对不同样本测量后发现三个因子的相关过高。[9]Day和Allen则将Noe和London编制的两份问卷进行项目抽取后综合成一份职业动机问卷,既测量行为也测量感觉和态度,职业洞察、职业认同和职业活力各7个项目共21个项目,在对警察样本进行测量后,总量表信度为0.84,三个分量表信度也在0.8以上,证明问卷效度良好。[10]

国内,阮守华(2002)将教师职业动机分为职业兴趣、教学效能感、外部目的和职业价值观4类,[11]但没有进行相应的定量分析。傅廷奎和李春生(2003)、李玲玲和黄建德(2008)等将教师的择业动机划为性格型、奉献型、生活型、受劝型、无奈型和其他型6类而自设问卷进行实证探究,[12,13]但两者的研究结论差异较大,还需要进一步研究。付凤莲与黄理稳(2008)将大学生择业动机分为积极型、功利型、跟风型、出人头地型和矛盾型五类,认为社会环境因素、学校教育体系和个人因素影响了大学生择业动机的形成,[14]但此类动机分类只是笼统的划分,没有结合某类职业具体分析。刘爱霞(2009)从择业动机的内、外部影响因素出发对体育教育毕业生也进行了类似的问卷调查,[15]但只是分析毕业生对未来职业的期望,没有结合具体职业分析工作动机。

(三)导游工作动机

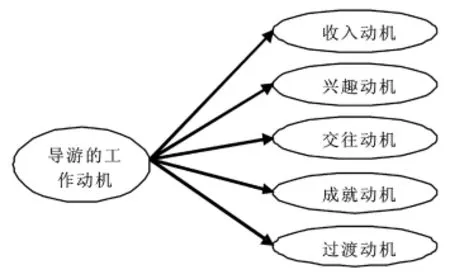

关于导游工作动机的研究,通过搜索中国期刊网、中国知网,目前尚未有其他学者发表相关研究报告,因此本研究具有一定的意义。根据已有研究中对工作动机的划分,结合导游职业的工作量大、独立性强、工作难度高、体脑高度结合、易受物质诱惑和精神污染、社会评价偏低等特点,本文将导游工作动机划分为收入动机、交往动机、兴趣动机、成就动机、过渡动机。需要特别说明的是,过渡动机成为导游工作动机中的重要一类,原因是上述导游职业特点给导游带来极大压力,在导游进入职业角色后的一定时段内,如果没有协调好自身与工作的认知,没有从工作中获得其他方面的补偿从而改变自身认知,就会产生强烈的离开意愿,从而使导游职业选择成为临时性,因而表现为过渡动机。可以说,过渡动机是导游工作动机的一大特点,甚至可能成为影响导游高离职现象的主要原因,因此具有重要的分析意义。

结合前人已有研究,经过访谈与探索性试测,本文将导游的工作动机分为5个维度:交往动机、兴趣动机、收入动机、过渡动机、成就动机,具体分为16个测项:可以与人打交道、可以到处旅游、可以体验观察不同生活、收入高、可以免费旅游、有其他机会收入、没有合适工作、年轻时潇洒、暂时性选择、梦想、喜欢挑战、能发挥所长、有成就、可以自由自在、志趣相投朋友多、工作令人羡慕,并形成问卷进行调查。

三、理论模型与假设

通过上述文献梳理和分析,结合导游的工作特点,本文对导游工作动机的测量从16个方面进行,构建导游的工作动机结构模型,如图1。

(一)工作动机要素定义

1.收入动机

收入动机是指为获得经济上的利益,或物质方面利益的动机。从现实来看,人要维持自身的生活,必须通过一定的劳动来换取所需物资——表现为收入。导游的收入包括基本工资、带团补贴、购物回扣、自费项目差价、小费等,在实际中存在较大的弹性。收入动机可以说是导游的最基本工作动机,收入的高低会直接影响到导游自身的物质生活和社会地位。如果导游有较强烈的收入动机,认为通过努力可以较好地掌控自身收入,则可能会对导游工作倾注更多的情感与努力,即对工作有更高的满意度和更愿意忠守于导游工作。因此,收入动机应该是导游工作动机主要内容的构成之一。

2.兴趣动机

兴趣动机是指因对事物的喜爱而投身其中,并自愿付出精力或物质等成本以换取心理满足的动机。在现代社会,旅游成为人类的基本需求之一。导游工作中,因工作主要是异域地进行,且多是对美景、民俗、娱乐的欣赏,对人有极大的吸引性。现实中,有可能导游会因为此工作特点而选择导游工作。因此兴趣动机应该作为导游工作动机的构成之一。

图1 导游的工作动机构成模型

3.交往动机

交往动机是指与他人结识、建立人际关系的动机。导游工作的对人服务特征,使导游有较多机会与各类人打交道。一方面,这些工作中的交往会让导游体验到各色社会生活,带来某种情感满足;另一方面,因此种结识而建立的人际关系可能会给导游自身带来其他社会生活上的便利和益处。因此,交往的便利性与广泛性成为导游工作的特征之一。如果导游个人性格外向性明显,喜欢与人打交道,希望通过建立人际关系而为个人社会生活获取潜在利益,则导游对其工作有较高的认同感,即更愿意克服工作中的困难而忠守于导游工作。因此,本文认为交往动机是导游工作动机的重要构成之一。

4.成就动机

成就动机指个人认可某项工作的价值,为使自己达到一定的水平和满足感,或获得社会较高评价,而愿意投入较大的精力和成本去从事此项工作的动机。评价回馈包括自我评价和他人评价。自我评价是一种内在价值、内在成就认可,到达或获得即感到满足,表现为兴趣爱好。他人评价则通常是社会的判断,如社会推崇、他人羡慕等,并会附带有物质利益(如政府、团体的奖励)或情感利益(如社会的尊重和高评价)的反馈。如果导游认可导游工作,在工作中体会到完成工作的快感和为他人服务的乐趣,甚至将导游工作当作推广旅游、交流文化的重要载体,并以此为己任,则会对此工作投入更多的精力和情感,会有更积极的态度和评价,并去克服当中的困难。综上分析,成就动机应当作为导游工作动机的主要构成之一。

5.过渡动机

过渡动机是指将某种行为作为下一步行为选择的跳板,或是无明确具体行为选择时的一种补充,是一种临时性、暂定性选择的动机。过渡动机最大的特点是将某种行为作为暂时性选择,当期望情况出现或有较优选择时则会立即放弃现时行为。当导游原本就将导游工作定位为一种暂定性选择,或在进入职业角色后的一定时段内,如果没有协调好自身与工作的认知,没有从工作获得其他方面的补偿从而改变自身认知,就会产生强烈的离开意愿,从而使导游职业选择成为临时性,因而表现为过渡动机。可以说,过渡动机是导游工作动机的一大特点,甚至可能成为影响导游高离职现象的主要原因,具有重要的分析意义。因此,根据上述分析,本文将过渡动机作为导游工作动机研究内容之一。

(二)人口统计变量对工作动机的影响

与导游工作动机相关的人口统计因素有性别、婚姻状况、年龄、工作年限(工龄)、教育程度、收入等等。已有的研究通常表明人口统计特征与员工工作动机之间存在关联,但是这种联系的证据往往不总是稳定一致的,相同因素与员工工作动机之间有时呈正相关关系,有时呈负相关关系。本研究选择性别、婚姻状况、年龄、教育程度、工作年限(工龄)、收入状况六个人口统计特征变量进行分析,以观察这些变量对导游工作动机的差异性水平,有利于针对不同的员工提出有针对性的管理建议。

四、实证分析

(一)问卷设计与修改

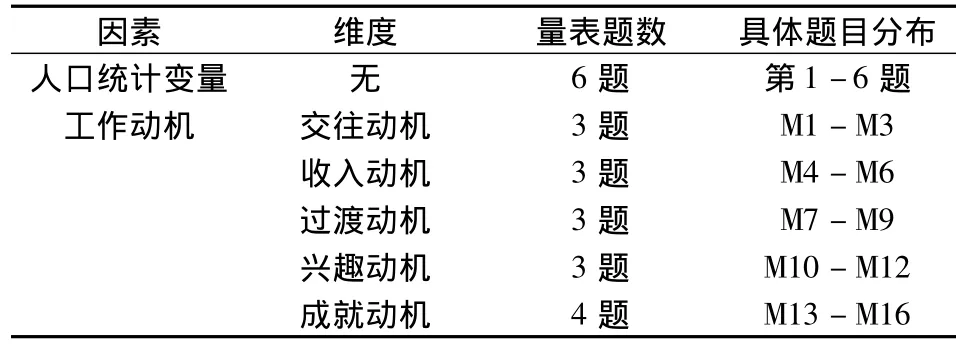

根据上述工作动机测评体系构建的理论基础以及参考前人问卷的设计,确定《导游工作动机研究》问卷2个部分22个题项。在问卷的设计过程中,多次征求了有关旅游局、旅行社导游管理人员的意见和看法,完成了问卷的初步设计,其中各层面题项数见表1。每个项目根据Liket五点量法,5表示完全同意,4表示基本同意,3表示中立,2表示不太同意,1表示完全不同意。另外本问卷拟定了对导游的个人情况的调查问题,主要为人口统计变量,包括性别、年龄、婚姻状况、工龄、学历、收入情况。

表1 问卷量表的具体题目分布

(二)问卷发放与回收

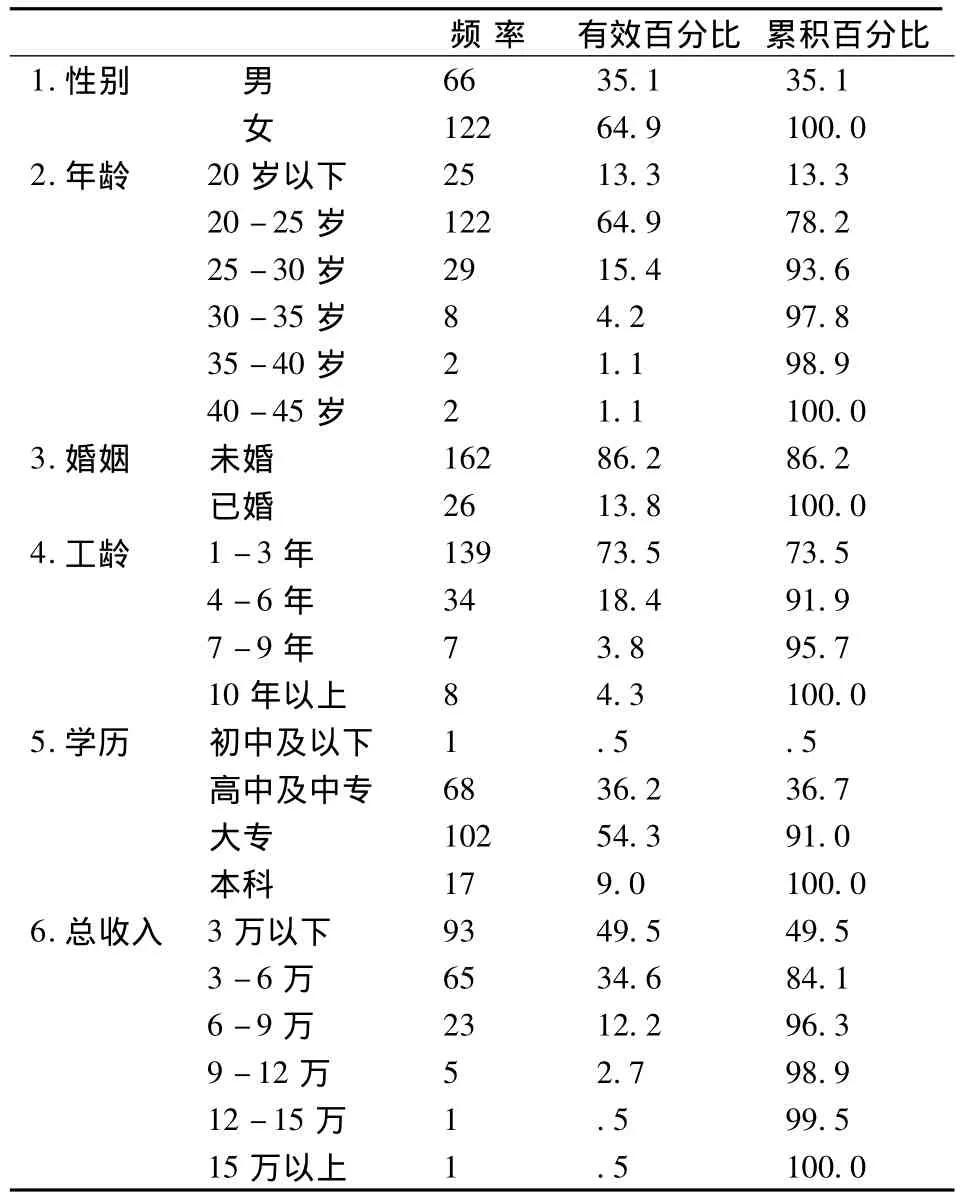

本次调查问卷发到惠州市的11家旅行社,共发问卷220份,回收201份,回收率91.4%,其中有效问卷188份,有效率为93.5%。其人口统计学变量描述统计如下表2。

表2 问卷描述性统计

从描述性统计结果来看,女导游比男导游要多,女性导游占到了64.9%;旅游群体年轻化,大部分集中在30岁以下,25以下的导游占到了78.2%,且未婚导游占了绝大部分。从抽样结果来看,6年内工龄的导游占到了91.9%,3年内工龄的更是占到了73.5%;目前导游群体的学历以大专以下为主,本科以上学历的抽样导游只占到9%。另外,从收入情况来看,收入3万以下的导游占到了一半,收入3万-6万的导游也约占到了35%,但总体来看收入并不算很高。

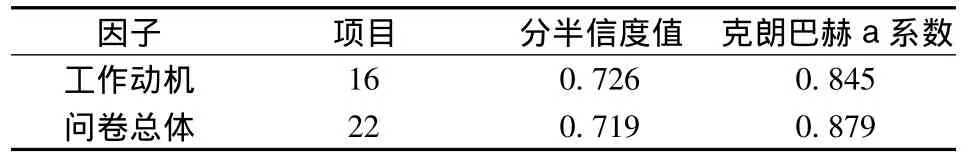

(三)信度、效度检验

本文主要采用分半信度值和克朗巴赫a系数来分析问卷的信度。通常,分半信度值达到0.70以上就符合心理学测量学的要求,对于克朗巴赫a系数,一般认为,a值<0.35为低信度,0.35< a值<0.7则尚可,a值>0.7为高信度。本问卷的分析结果,如表3所示。分析结果表明,本问卷具有较好的内部一致性,本问卷所设计的测试题项的信度较高,同质性信度良好。

表3 信度分析统计表

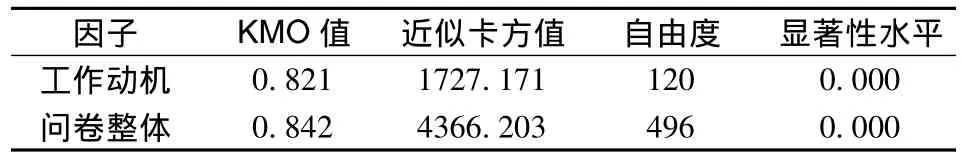

对于效度,本文采用内容效度检验法,内容效度是指调查问卷内容的代表性。本文对导游的工作动机的内容效度分析结果如表4。一般说来,KMO值在0.7以上表示良好,而本次分析的KMO值最低为0.821,充分满足实证分析的要求。经过Bartlett球形检验,本次分析的结果显示各因子中的题项之间不相关的显著水平(<0.05),说明各题项之间存在较高的相关性。问卷整体的KMO值和显著性水平都表明本问卷的测试结果的有效性较高。

表4 问卷内容效度检验统计表

(四)因子分析

因子分析(Factor Analysis)是从多个变量指标中选择出少数几个综合变量指标的一种降维的多元统计方法。因子分析法中,常用的一种是探索性因子分析法(Exploratory Factor Analysis,EFA),它是一项用来找出多元观测变量的本质结构、并进行降维处理的技术。因而,EFA能够将具有错综复杂关系的变量综合为少数几个核心因子。

经过前文对量表的信度和效度检验后,发现工作动机因子符合探索性因子分析方法的要求和标准,接下来采用探索性因子分析方法进行聚类分析。本文采用主成分分析法进行探索性的因素分析,抽取公共因素,求得初始负荷矩阵,再用最大方差旋转方法求出最终的因素负荷矩阵。根据结果对因素分析的适当性进行考察,并对数据进行因素分析后,根据以下标准确定因素的数目:因素的特征值大于1;因素必须符合陡阶检验:抽取出的因素在旋转前要能解释1%的总变异。

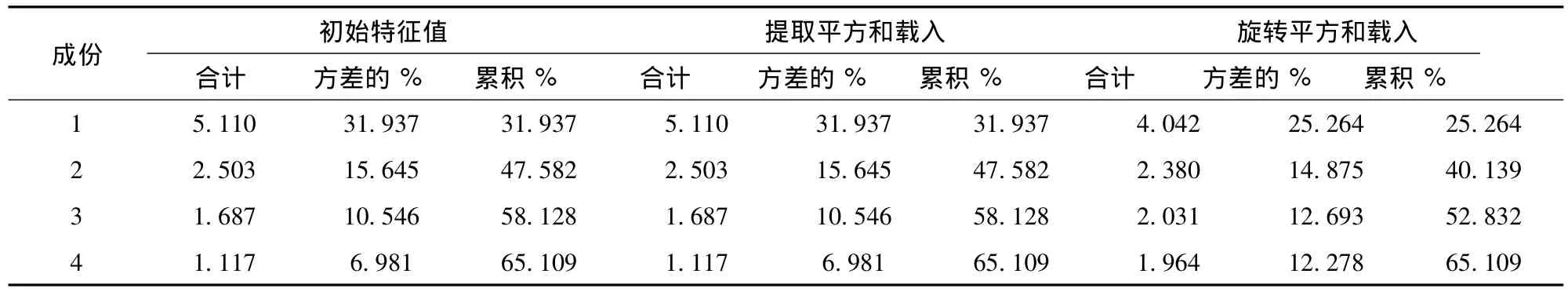

对“工作动机”的16个项目进行探索性因子分析,为了从结构效度方面考察问卷项目的有效性,本文采用了主成分分析(principal Component Analysis)和方差正交最大旋转(Varimax with Kaiser normal)方法,利用SPSS18.0软件进行统计处理。从16个项目中抽取因素,其中特征值大于1的因素共有4个,解释总变异量的65.109%(见表5)。从累积解释方差方面,一般学术界认为达到65%以上的累积方差量就可以接受,工作动机的4个因子的累积方差贡献率65.109%,这说明4个因子已经能够反映出测试题项的大部分信息了,这也跟之前的工作动机5维度的假设不相同。

表5 工作动机解释的总方差

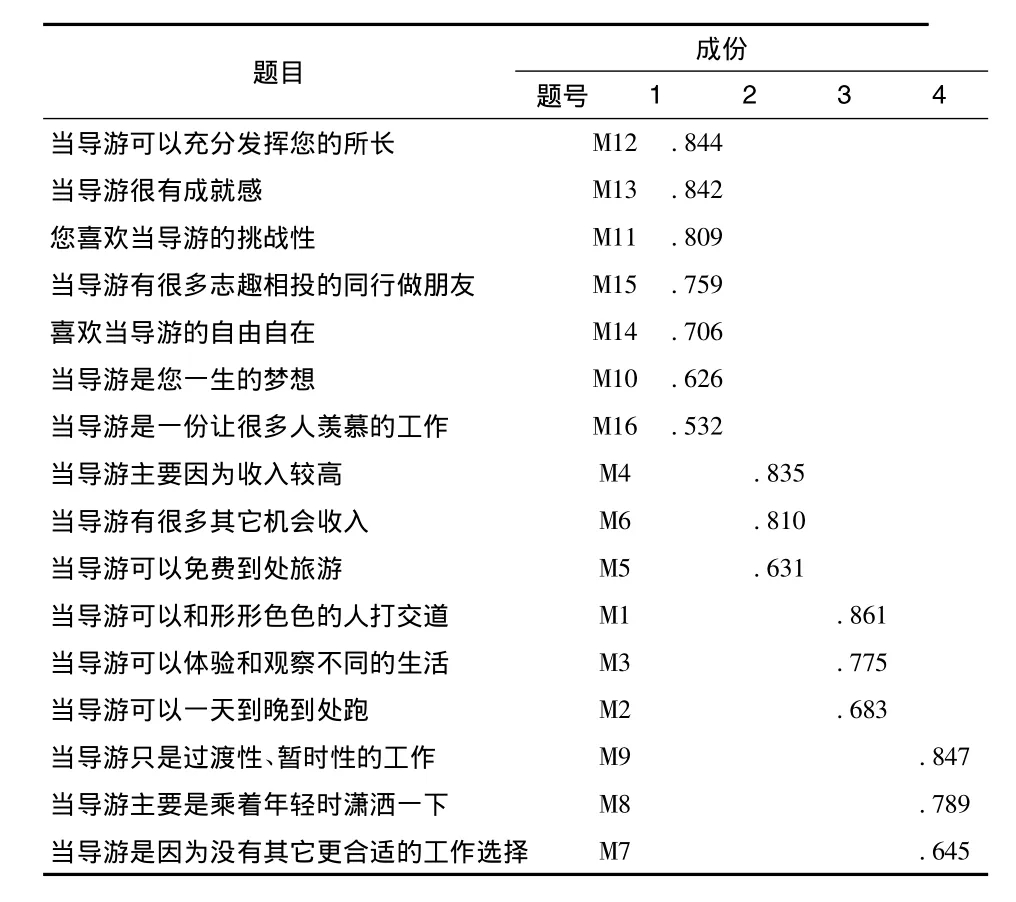

表6 工作动机因素分析旋转后的成份矩阵

从表6旋转成份矩阵结果可以看出,第一个因素,特征值为5.110,旋转后方差贡献率为25.264%,它所包含的项目为M10-M16,结合前文的理论分析和问卷设计,命名其为“成就动机”,即把之前设计的兴趣动机和成就动机重新聚为成就动机一个因子。第二个因素,特征值为 2.503,旋转后方差贡献率为14.875%,它所包含的项目为M4、M6、M5,结合前文的理论分析和问卷设计,命名其为“收入动机”。第三个因素,特征值为 1.687,旋转后方差贡献率为12.693%,它所包含的项目为M1、M3、M2,结合前文的理论分析和问卷设计,命名其为“交往动机”。第四个因素,特征值为 1.117,旋转后方差贡献率为12.278%,它所包含的项目为M9、M8、M7,结合前文的理论分析和问卷设计,命名其为“过渡动机”。

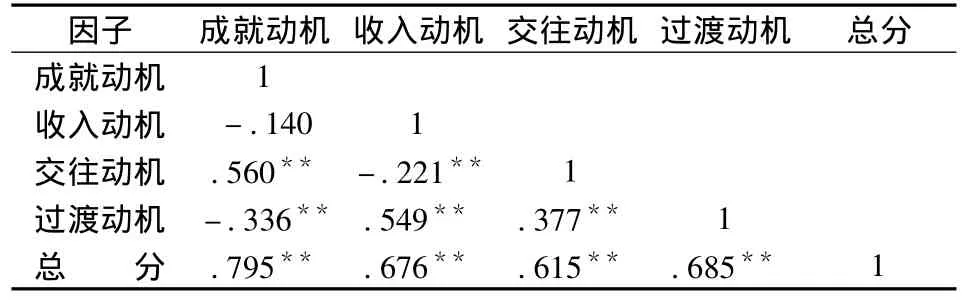

根据因素分析理论,各因子之间应该有中等程度相关,如果相关太高则说明因子之间有重合,有些因子可能并非必要;如果因子相关太低,则说明有的因子可能测的是与所要测量的完全不同的内容。Tuker指出,为给测验提供满意的信度和效度,项目的组间相关系数绝对值应在0.10和0.60之间。此外,各因子与总分的相关均应高于相互之间的相关,以保证各因子间既有不同,测得的结果又是工作动机的某一方面特征。对问卷在各维度得分与问卷总分之间作相关性分析,结果见表7。

表7 工作动机各维度及其与总分之间的相关性分析结果

由该表可得出,工作动机所有因子之间以及各因子与总分之间,除成就动机与收入动机外,相关性均达到显著水平,这说明各因子构成了一个有机联系的整体,也表明目前导游工作的收入并非能显著强化自我成就感。因子之间相关系数绝对值为(0.140-0.560,P<0.01)低于因子与总分的相关系数的绝对值为(0.615-0.795,P<0.01),总的来说,比较符合测量学要求,表示工作动机各维度有良好的结构效度。

(五)人口统计变量对各因素的影响

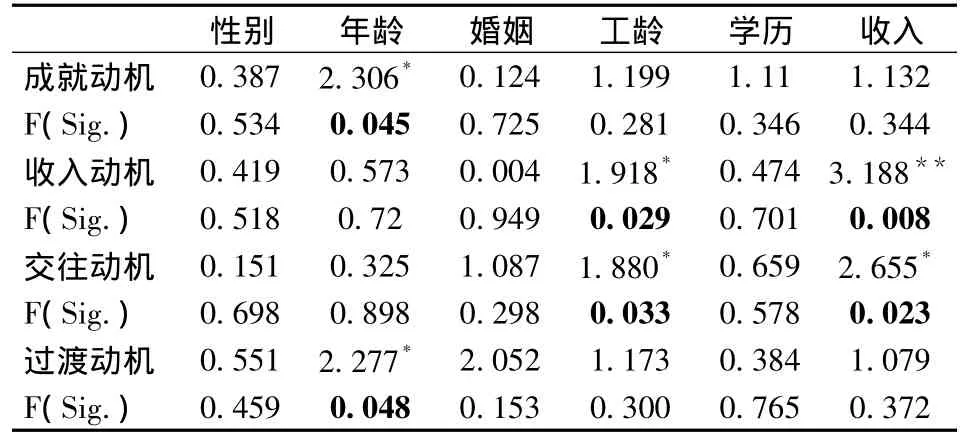

本部分探讨人口统计变量对导游工作动机4维度的影响。以单因素方差分析(One-way ANOVA)来检验性别、婚姻、年龄、学历、工龄和收入对各研究变量是否有显著不同(本文所涉及显著性水平,加*表示在0.05水平上显著,加**表示在0.01水平上显著)。

表8 人口统计变量对各因素的影响

从表8的统计结果可以得到如下结论:人口统计变量中的性别、婚姻状况、学历对导游工作动机的各个维度没有显著差异。年龄变量对成就动机和过渡动机有显著差异,工作年限(工龄)变量对收入动机和交往动机有显著差异、收入变量对收入动机和交往动机有显著差异。

五、结论与讨论

(一)研究结论

本文以惠州市的导游群体为样本,对导游工作动机的内容、结构进行了探讨。根据研究的目的,编制导游工作动机量表,运用文献研究法、描述性统计、相关性分析、回归分析、因子分析、单因素方差分析等统计方法对导游工作动机内容进行研究。本文还研究了调查对象的人口统计特征是否影响以及如何影响导游工作动机。具体结论如下:

1.导游工作动机是一个多维的构念。探索性因子分析发现导游工作动机内容具四个维度,并通过了内容效度和结构效度的检验,这四项因子共解释了变异量的65.1%。导游工作动机主要内容包括四个因子,即成就动机、收入动机、交往动机、过渡动机。初始,本文提出工作动机由5个因子构成,通过探索性因子分析后,5个因子降为4个因子,原先的兴趣动机、成就动机聚为成就动机。

2.不同人口统计特征对工作动机具有显著的差异。详细来看,年龄变量对成就动机和过渡动机有显著差异,工作年限(工龄)变量对收入动机和交往动机有显著差异,收入变量对收入动机和交往动机有显著差异。

(二)研究不足与展望

本研究所用调查问卷,在测试题项的设计上,由于访谈对象不够全面,即没能根据一个标准(如导游工作经验、导游级别、导游带团情况)对导游工作动机问题进行系统化的访谈,所设计的题项的代表性和广泛性有一定的缺陷。同时由于工作动机本身不容易测量,设计的语句还需要改进。

此外,本研究只选取了广东省惠州市的样本,样本的代表性显得不足以支持更深入的研究。在选取被试的时候,由于不能完全按照自己的需要来抽取被试,因此部分的被试数量较少,这就有可能得到的样本是偏态的资料。这样致使所编制的问卷的推广使用和研究成果是否具有再现性存在疑虑。

另外,本文只是研究导游的工作动机,导游的工作行为表现除受内在动机影响外,还受外在环境因素影响。可在导游工作动机研究的基础上,结合对导游工作满意度和导游离职行为的相关研究,以作导游管理的社会应用。

[1]TERENCE R,MITCHELL T R.Motivation:new directions for theory,research,and practice[J].The Academy of Management,1982,7(1):80 -88.

[2]弗雷德·鲁森斯.组织行为学[M].王垒,译.北京:人民邮电出版社,2004:176.

[3]POTER L.W.et al.Organizational Commitment,Job Satisfaction and Turnover among Psychiatric Technicians[J].Journal of Applied Psychology,1974,59(5):603 -609.

[4]孙彤.组织行为学[M].北京:中国物资出版社,1986:341.

[5]李志芬.广东地区企业员工工作动机及其相关研究[D].广州:暨南大学,2007.

[6]秦永良.组织行为学[M].北京:石油工业出版社,2001:362-363.

[7]LONDON M.Toward a theory of career motivation[J].Academy of Management Review,1983,8(4):620 -630.

[8]NOE R A,NOE A W,BACHBUBER J A.An investigation of the correlates of career motivation[J].Journal of Vocational Behavior,1990,3(3):340 -356.

[9]LONDON M.Relationships between career motivator,empowerment and support for career development[J].Journal of Occupa-tional and Organizational Psychology,1993,66(1):55 -69.

[10]DAY R,ALLEN T D.The relationship between Career motivation and self- efficacy with Protégé career Success[J].Journal of Vocational Behavior,2004,64(1):72 -91.

[11]阮守华.教师职业动机探微[J].合肥工业大学学报:社会科学版,2002,16(5):35-38.

[12]傅廷奎,李春生.新教师择业动机研究[J].河南师范大学学报:教育科学版,2003,22(2):17-20.

[13]李玲玲,黄建德.高职院校新入职教师的职业心理动力分析[J].江苏技术师范学院学报,2008,23(6):49-51.

[14]付凤莲,黄理稳.当前大学生的择业动机浅析[J].华南理工大学学报:社会科学版,2008,10(2):72-76.

[15]刘爱霞.对苏州大学体育学院体育教育专业毕业生择业动机的调查与分析[J].安徽体育科技,2009,30(1):80-83.