广东实现海洋经济强省的挑战、机遇与对策

董 辉

(惠州学院 人事处,广东 惠州 516007)

广东省海域辽阔,其面积达41.93万平方公里,是陆域面积的2.3倍;大陆海岸线长度为全国之最,达4114公里;滩涂、浅海可养殖面积8360平方公里,居全国首位。沿岸港湾153个,大小海岛1431个,其中面积大于500平方米的有759个,海湾510个,适宜建港口的200多个。同时,广东拥有丰富的天然气、石油、运输、旅游、捕捞、养殖等海洋资源。具有良好的海洋经济发展基础。

21世纪是人类全面开发和利用海洋的世纪,世界沿海发达国家纷纷将国家战略的重心移至海洋。[1]2011年随着国务院对《广东海洋经济综合试验区发展规划》的批复,2012年4月广东省政府印发了《广东省海洋经济发展“十二五”规划的通知》,建成布局科学、结构合理、人海和谐,具有较强综合实力和竞争力的海洋经济强省是广东海洋经济发展的目标。[2]

一、广东海洋经济的基础

(一)海洋资源丰富,各种优势凸显。

改革开放三十多年,广东具有“天时、地利、人和”三大优势,尤其是中央的特殊政策和广东的灵活措施促进了其海洋经济[3];广东东邻福建,西连北部湾,南临南海、紧靠东南亚、毗邻香港,已成为一个国际金融、贸易、交通运输、旅游的中心;广东在改革开放的进程中,聚集了一大批杰出的海内外人才,促进了广东海洋经济的发展。

广东的区域经济结构由珠三角、粤东、粤西和粤北四大块组成,形成了较完善的市场经济体系和海陆开发格局。广东海域宽阔,沙滩面积大,海洋经济发展空间巨大,其中粤东潮汕城市群和粤西湛茂城市圈富含丰富的海洋生物、石油、天然气等海洋资源,为广东海洋经济保持快速发展提供了强有力支撑。

(二)经济规模宏大,发展基础良好。

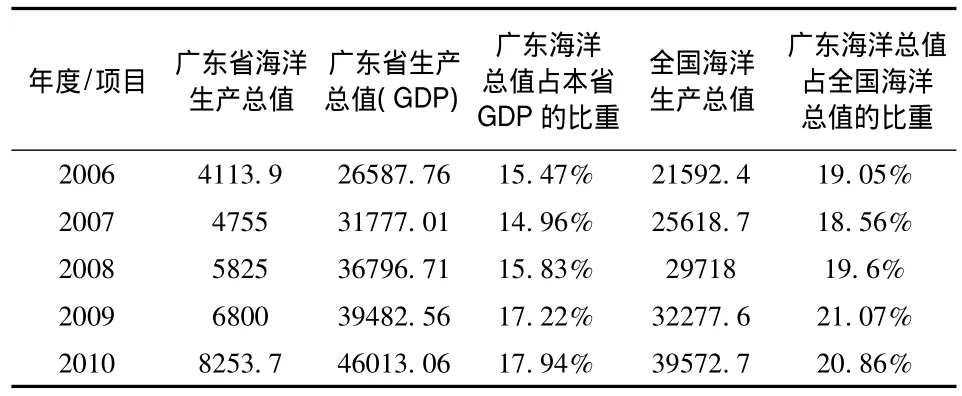

广东是全国海洋资源最丰富的地区之一,海洋经济总产值连续18年居全国之首,具有优越的海洋经济发展基础。尤其是2010年广东实施“南海战略”以来,海洋经济取得了较快发展,表1显示,海洋生产总值从2006年的4113.9亿元增加到2010年的8253.7亿元,两年的海洋经济分别占本省GDP的15.47%和17.94%、年均增长速度达20%,占全国海洋总值比重一直保持在19-21%之间。几年来,广东海洋经济的增长速度远高于本省GDP的增长速度。

表1 海洋生产总值比较(2006-2010) (单位:亿元)

广东省海洋经济具有诸多优势,海洋旅游业全国领先、海洋油气业蒸蒸日上、海洋电力业发展迅速、海洋交通运输业居全国前列、海洋渔业仍是主导产业,可见广东海洋产业的门类齐全、结构较为完善、具有较好的比较优势。近年来,广东产业结构变动速度有所加快,海洋产业布局更趋完善,结构调整初见成效。

二、广东海洋经济面临的问题与挑战

随着我国经济社会发展面临资源环境约束的日益严重,海洋正逐步成为支撑经济社会可持续发展的战略基地。沿海11个省市高度重视海洋经济发展,均将其列入经济的重点发展产业。[5]广东海洋经济要在激烈的竞争中继续保持强劲的发展势头,必须加快海洋产业转型升级,建设海洋强省,全力迎接新的挑战。

(一)海洋经济比重偏小,海洋产业结构尚需优化[6]

广东海洋经济总量连续多年位居全国第一,但广东的海洋开发和海洋经济发展水平总体上仍处于传统的低端开发和单项式粗放开放阶段。[1]根据《中国海洋统计年鉴》统计,海洋经济对本地区的经济贡献率小、占地区生产总值的比重也相对较低,与海洋经济发达的天津、上海等地区相比还有一定的差距。天津、上海、福建、山东、海南等省近年来海洋生产总值的比重远远高于广东省。表2显示,2006年和2010年广东海洋生产总值所占的比重仅占本地区生产总值的15.47%和17.94%,一直落后于天津、上海、福建、山东和海南等地区。

表2 海洋生产总值占地区生产总值比重

广东省的海洋产业结构近几年发生了翻天覆地的变化。2010年,广东海洋产业的三次结构比例为2.4:47.5:50.2,产业结构基本趋向合理。2010年,上海海洋产业结构比例为0.1:39.4:60.5接近黄金比例。可见,广东省海洋产业结构水平还有待提高,第二产业还需稳中带降,第三产业还需加强,产业结构内部尚需进一步优化。

(二)省际海洋经济蓬勃发展,部分产业创新不足

近年来,我国科技兴海已呈千帆竞发之势。随着国务院先后批复实施山东、浙江和广东海洋经济规划三个地区,将海洋经济上升为国家发展战略。随后,海上辽宁、海上山东、海洋经济大省、环渤海战略、海上苏东、海上田园、海洋大省和蓝色计划等海洋经济发展战略纷纷出台,各沿海省份纷纷制订海洋发展规划、大力发展海洋经济并取得初步的成效。

诚然,海洋资源大开发促进了广东海洋经济的发展,但广东海洋产业中部分产业技术水平较低、生产方式落后,低水平粗放式发展模式仍未根本扭转,其产量已远远落后于省际其他地区。2010年中国海洋统计数据显示,广东海洋捕捞产量是山东的60.8%、浙江的50.6%,远洋捕捞产量是福建的47%、山东的57%、浙江的51%、辽宁的48%,海水养殖均落后于福建、山东等省(表3);在海洋海盐业上,广西、福建、山东、海南、天津、河北、辽宁、江苏等省均远超过广东省(表4);海洋矿业这个传统海洋产业在产量和产值上还无法与毗邻的广西、福建、海南及矿业大省山东、浙江等省相比。这些传统产业的薄弱严重影响着广东海洋经济的发展,省际海洋部分产业的强大,进一步显示了广东海洋经济的短板,产业创新迫在眉睫。

表3 2010年部分沿海地区海洋捕捞养殖产量比较 单位:万吨

表4 2010年部分沿海地区海洋矿业和海洋盐业产量比较 单位:万吨

(三)科技投入强度不大,海洋人才严重缺乏

广东海洋经济低水平粗放式发展模式已与海洋经济大省极不相称。广东的海洋先进装备制造、海洋生物医药、海水综合利用、海洋清洁能源、港航物流服务和海洋勘探开发服务等新兴产业发展乏力,重要原因是科技投入不足。

2011年,天津研发经费支出297.8亿元占本省生产总值的2.63%,上海研发经费支出597.7亿元占本省生产总值的3.11%,江苏研发经费支出1065.5亿元占本省生产总值的2.17%,广东研发经费支出1045.5亿元占本省生产总值的1.96%,远小于天津、上海、江苏等海洋经济发达地区对科技经费的投入强度。

目前,广东海洋力量相对薄弱,海洋人才也严重缺乏。改革开放三十年来,广东人才总量虽然位列全国第一,但海洋人才的总量储备不够,专业类人才缺乏;另一方面,涉海类高校的毕业生少,知识面窄、理论脱离实际,不适宜到海洋经济的第一线去。因此,广东要建设海洋经济强省,必须加快培养造就一支高素质的海洋人才队伍。

(四)海洋资源开发不平衡,海洋经济发展区域不协调

广东珠三角、粤东、粤西海洋三大区域都有各自的海洋经济特色。但由于三大区域经济整体实力的不同,导致海洋经济发展不协调。

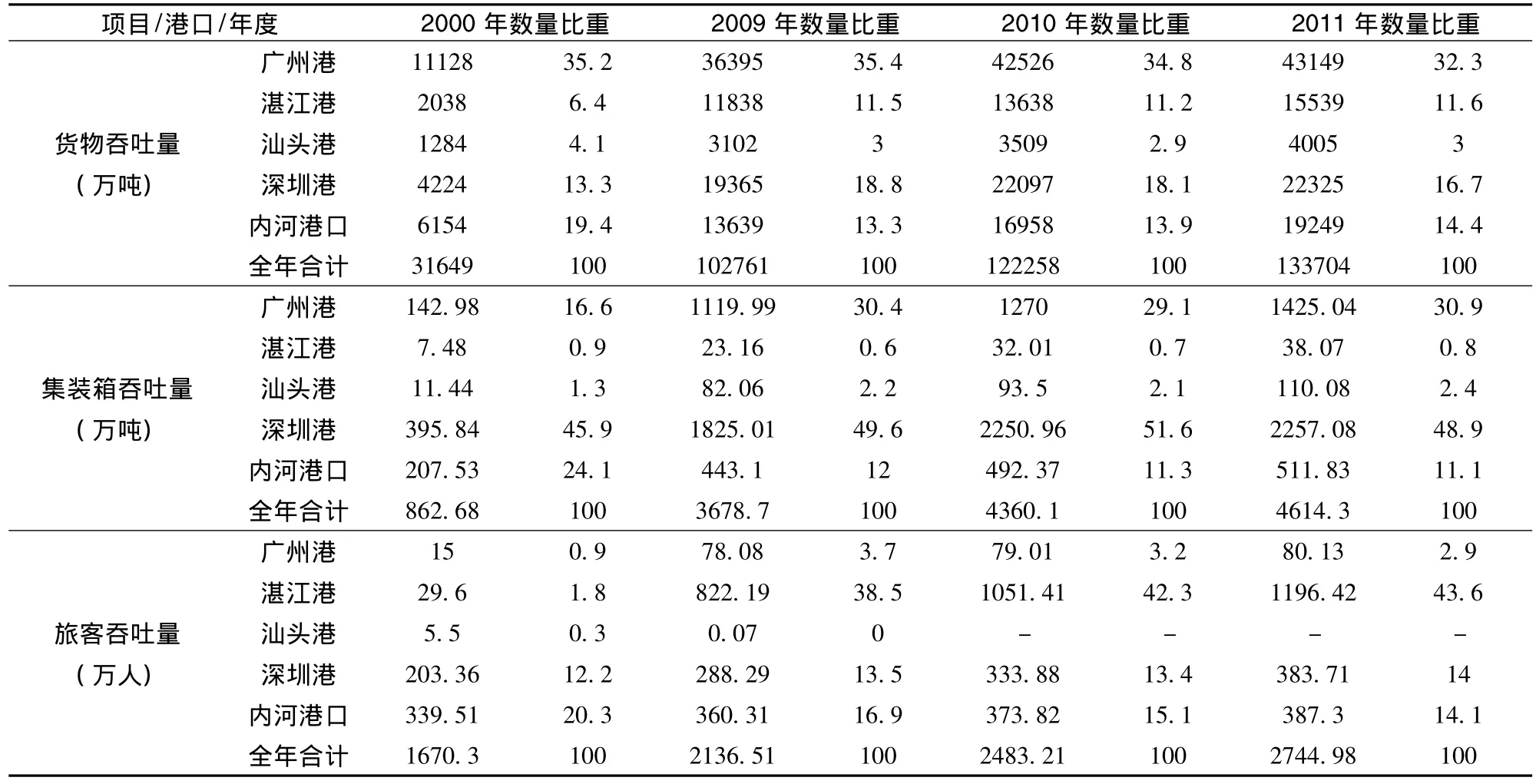

以广东沿海各主要港口的吞吐量为例,表5统计了近几年广东省货物吞吐量、集装箱吞吐量及旅客吞吐量的相关数据。数据表明,货物吞吐量方面,2000至2011年,广州港货物吞吐量始终占据全省30%以上、深圳港货物吞吐量由2000年的13.3%增长到2011年16.7%,2011年,广州港和深圳港货物吞吐量合计占全省的49%,而汕头港和湛江港港口货运吞吐量合计只占全省的14.6%;集装箱吞吐量上,广州港和深圳港一直占重要地位,从2000年至2011年一直占全省集装吞吐量的80%以上,而汕头港和湛江港的集装箱吞吐量合计只占全省的3.2%;唯有在旅客吞吐量上,湛江港独领风骚,2011年占全省旅客吞吐量的43.6%。

表5 广东沿海主要港口近几年吞吐量比较

可见,广东省的海洋经济发展极不平衡,珠三角海洋经济区具有优越的港口资源、旅游资源和滩涂资源,海洋经济总量占全省的八成以上。而特色突出、优势明显的粤东、粤西两大海洋经济区在广东政府的大力扶持下,海洋经济得到快速发展,近几年在临海石化、滨海旅游业、海洋渔业、临海能源等产业方面已呈现出喜人的发展势头。

(五)海洋污染日益严重,资源环境不断恶化

1.海洋环境灾害和环境风险

首先是赤潮灾害。2011年在广东珠海渔女、海滨浴场、九洲列岛附近海域近89平方千米的区域,因双胞旋沟藻赤潮生物大面积爆发诱发近海鱼苗和半成品鱼死,直接经济损失316万元;其二是海水入侵和土壤盐渍化。海平面上升和地下水过量开采造成了滨海地区海水入侵,导致土壤产生不同程度的盐渍化。近年来,南海滨海地区广东潮州、揭阳和阳江大沟监测区海水入侵范围有所增加。其三是珠江口咸潮入侵。近年来,珠江口咸潮入侵严重,强度大,持续时间长。2011年中山市横门口有22天出现咸潮入侵时,斗门大桥处盐度值最高达到25.39(氯度14054毫克/升)。

2.主要河流污染物排海及海洋垃圾分类状况

2011年,国家海洋局对珠江入海河流污染物排海状况开展了监测,河流入海的污染物量及入海排污口排放的主要污染物是总磷、重铬酸盐指数(CODCr)、悬浮物和氨氮,以及严重超标的砷、铜、铅、锌、六价铬等重金属元素。广东近岸海域的海面漂浮垃圾、海滩垃圾和海底垃圾主要为塑料包装袋、聚苯乙烯泡沫塑料碎片、烟蒂、片状木头和塑料瓶等。塑料类垃圾数量最多,其次为木制品和玻璃类。旅游区和港口区附近的海滩垃圾数量密度最大。77%的海滩垃圾和71%的海面漂浮垃圾来源于人类海岸活动。

3.风暴潮灾害和海平面变化

2011年风暴潮使广东省受灾人口达77.92万人,损失农作物106.27公顷,水产养殖损失17.40千公顷,水样养殖损失15.55万吨,房屋0.06万间,海岸工程2.15千米,船只303艘,直接经济损失为12.63亿元;海浪灾害造成13人死亡,直接经济损失188万元;受气候变化及海温、气温、气压、风和降水等因素的影响,2011年广东沿海海平面明显偏高,局部区域达近30年来同期最高值。

三、广东海洋经济发展的机遇

(一)世界沿海各国把注意力投向了海洋。美国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、俄罗斯等国纷纷提出发展海洋经济的战略决策、先后发布海洋经济发展报告,沿海各国都在充分利用海洋资源并快速发展海洋经济,确保本国在海洋经济领域的地位。可见海洋经济迎来了国际发展的好机会。

(二)国家开始把战略眼光转向了海洋 。[8]36党的十六大、十七大明确提出“发展海洋产业是经济发展的重要战略”。2009年3月,温家宝总理在《政府工作报告》中提出,要积极搞好海洋资源保护和合理利用并发展海洋经济。2010年4月,广东、浙江和山东三个海洋经济区被国务院批复为发展试点区。2012年中共十八大报告中的一个重要战略是,提高海洋资源开发能力,发展海洋经济,保护海洋生态环境,坚决维护国家海洋权益,建设海洋强国。

(三)广东省委省政府高度重视海洋经济的发展。在国家海洋战略政策指导下,广东省委省政府为广东海洋经济发展规划了新的蓝图。广东省已经提出建设海洋经济强省目标。朱小丹明确提出发展海洋经济将成为广东转型升级重要增长极。汪洋在会见国家海洋局局长刘赐贵时指出,广东是海洋大省,发展海洋经济优势突出,基础良好,潜力巨大。建设海洋经济强省是抢抓发展机遇的重大举措,是加快东西两翼沿海地区崛起的有力抓手,是增强经济可持续性的客观选择,是加快转型升级的重要途径。

国际、国内、自身等各种良好的环境为广东海洋经济的发展打下了铺垫。

四、广东海洋经济发展的对策

(一)优化产业结构,提升经济比重

海洋电力、海水利用、海洋油气和滨海旅游业等海洋产业为广东海洋优势产业,其中海洋渔业、海洋油气和滨海旅游业是广东海洋经济的主导产业,广东省应依托优势产业和主导产业的良好基础和优越资源条件,继续加大改革力度做强做好主导和优势产业;积极推进重大项目,增强优势产业,以主导海洋产业为支撑,推动全省海洋经济的持续稳定发展。[2]

1.滨海旅游业。广东省应凭借自身的旅游资源及毗邻港、澳、台、琼的优势区位,优先并特色发展滨海旅游业。创建水下运动、海底景观、海上日出、海洋生物考察、海岛观光、渔村体验等旅游活动,着力开发集海陆景观于一体、自然人文景观于一炉的特色滨海旅游业。

2.海洋油气业。随着中科合资炼化项目的落地,中石油、中石化、中海油悉数入粤,促进了广东的海洋油气业发展,致使广东的海洋油气产量迈上新台阶。[7]所以,广东应加大高产油气井的建设,强化自己的优势产业,依靠南海、北部湾、珠江口丰富的油气资源,实现国内乃至世界先进的石化基地的目标。

3.海洋渔业。海水养殖、海洋捕捞一直是广东传统的产业,应进一步加强对海洋渔业产业的改进,引进先进的渔业技术和专业技术人员,加大培养海洋科技人才,增强海洋资源开发的后劲,稳定海洋渔业的发展,用高新技术和先进适用技术改造海洋渔业。

4.海洋交通运输业。海洋交通运输业是广东海洋经济的支柱产业,政府应保持政策连续性、灵活性和倾斜性,扶优扶强,通过行政和法律的手段,引导资源投放到海洋运输业,使其向科技含量高、市场前景广阔的方向发展。

(二)发挥自身优势,实施科技兴海战略

广东应加大科技经费的投入,借助国家的扶持政策,建设一批国家级、省部级和市级重点实验室、工程技术中心和高新技术产业基地[8]37,开展海洋技术创新、开发海洋自主产权技术、以解决海洋经济发展中的核心技术问题。其次应加大校企合作。推动企业和大专院校、科研机构的联合,建立一批科技经济一体化的开发实体,促进海洋产业技术。

广东可以利用优质的人才资源、采取多种手段、培养海洋科学研究和开发管理所需要的人才。政府应支持高校开展增设海洋类相关专业,加大资金的投入,培养更多的海洋科技人才,以满足广东海洋经济发展对人才的需求。

(三)合理协调布局,实施区域发展

广东省三大海洋区域各有特点和优势,需以珠三角为中心、东西临海为主导,形成海洋经济发展新的布局,实施区域协调发展战略。

1.珠三角海洋经济区是广东海洋经济发展水平最高的区域。无论是海洋资源还是海洋产业,其优势显著,产业体系健全、经济辐射能力强。但随着珠三角的开发力度逐步加大,其空间、资源和环境对经济发展的制约作用日益明显[9],所以珠三角要充分利用自身的优势,人口、经济、城市化等特点发展做强滨海旅游业、海洋运输业、海洋化工业等海洋产业。同时,必须加强珠三角各市的分工协作、资源互补以提高整体竞争力。

2.粤东海洋经济区包括汕头、汕尾、潮州、揭阳等市。该区域是广东海洋经济发展的一个重要引擎。工业化进程相对缓慢,随着潮汕揭石化基地等项目的展开,粤东应在石化、海洋水产加工业、海洋电力业、滨海旅游业等方面去长足发展。

3.粤西海洋经济区是我国大西南主要的出海口,其海洋资源丰富、发展潜力巨大。湛江经济技术开发区是中国最南端国家级开发区,也是粤桂琼三省交汇的环北部湾重要区域,优越的区域优势使其可以进一步发展海洋交通运输业、海水养殖业、海洋电力、滨海旅游业、水产品加工业、海洋生物工程及临海石化工业等产业。

(四)加强环境保护,实施可持续发展

1.严格控制污染源。海洋污染造成了渔业资源的不断减少,其中船舶污染、废水排放是造成海洋环境污染的重要方面。首先,严格按照2010年我国出台了《船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定》确保依法控制海洋污染;其次,严格控制在珠江口及邻近海域和海湾内设立新的倾倒区,建立含油废水和生活污水处理厂,让污水排放全面达标,加强重点海域的全面整治,逐步开展生态修复和生态系统重建工作。

2.保护生态环境。在生态环保工程中,红树林湿地、珊瑚礁、海草床等典型海洋生态系统以及水生生物产卵场、孵育场等敏感生态系统务必重点保护,才能保持海洋自身净化系统的生命力;进一步完善海洋自然保护区的政策法规体系和规范管理,加强对海洋珍稀、濒危物种和外来生物物种的管理和保护,增殖渔业资源,控制捕捞规模,对海洋生物资源进行有效的保护,促进海洋生物资源的可持续利用。[2]

3.促进人海和谐发展。改变高物耗、高能耗、高污染、低附加值的海洋经济增长方式,树立人海和谐、互利互惠,和谐共处的发展理念。人类发展要依靠海洋资源,同时人类要积极优化海洋环境。积极发展海洋高科技产业,无污染、高效率的利用海洋资源为人类做贡献。

[1]邓江年.做好海洋文章,助推经济发展转型[N].南方日报,2013-03-11(2).

[2]广东省海洋经济发展“十一五”规划[EB/OL].(2010-09-14)[2013-01-10].http:∥zwgk.gd.gov.cn/006939756/201103/t20110331_25771.html.

[3]梁灵光.广东改革开放的实践与探索[EB/OL].(2002-08-01)[2013-01-10].http:∥www.lmu.cn/sdh/llg/lw6.asp.

[4]国家海洋局.中国海洋统计年鉴2011[M].北京:海洋出版社,2012.

[5]刘松柏.海洋经济发展需要战略引领[EB/OL].(2012-04-12)[2013-01-10].http:∥views.ce.cn/view/ent/201204/12/t20120412_23233375.shtml.

[6]吴健鹏.广东省海洋产业发展的结构分析与策略探讨[D].广州:暨南大学,2008:63.

[7]广东省统计局,国家统计局广东调查总队.广东统计年鉴2012[EB/OL].(2012-08-01)[2013-01-10].http:∥www.gdstats.gov.cn/tjnj/2012/ml1.htm.

[8]张振举.广东省海洋产业结构优化研究[D].湛江:广东海洋大学,2011.

[9]苏稻香.五大基地打造广东沿海石化产业带[N/OL].(2009-08-12)[2013-01-10].http:∥business.sohu.com/20090812/n265897459.shtml.