后路椎间打压植骨融合与聚醚醚酮植骨融合治疗腰椎不稳的临床研究

张映波,付能高,张 伟,蒋 成,蔚 秡

(川北医学院附属医院骨科,四川南充 637000)

腰椎不稳症主要是指由于各种因素引起腰椎运动节段的刚度下降,导致在正常生理负荷下腰椎运动节段活动范围超过正常及活动性质改变,而引起一系列相应临床症状。脊柱发生进行性侧弯、后凸等畸形及神经根受压引起神经损害等临床症群,是临床常见病及多发病之一。临床上腰椎节段性不稳定是引起腰腿痛的常见原因,常与腰椎管狭窄症、脊柱压缩性骨折、腰椎间盘突出症、腰椎滑脱症等合并存在,严重影响中老年生活质量。在临床中多数情况下腰椎不稳首选保守治疗。但是非手术治疗无法阻止腰椎不稳进展和椎间盘退变,最终不得不考虑手术治疗。手术方式很多,目前常采用有:前路腰椎椎体间融合术(anterior lumbar interbody fusion,ALIF)、后路腰椎椎体间融合术(posterior lumbar interbody fusion,PLIF)、椎间孔腰椎椎体间融合术(transforaminal lumbar interbody fusion,TLIF)、经横突间腰椎椎体融合术(intertransverse lumbar interbody fusion,ILIF)[1]。我们分别采用后路椎体间打压植骨融合与后路椎体间聚醚醚酮(polyether ether ketone,PEEK)植骨融合进行临床比较研究分析。

1 资料和方法

1.1 临床资料

收集我院2010年1至2012年12月因腰椎不稳症行后路腰椎椎间融合术36例,男性20例,女性16例。其中腰椎不稳合并腰椎间盘突出10例,腰椎滑脱18例,腰椎管狭窄8例,合并腰椎间盘突出、腰椎滑脱8例,合并腰椎滑脱、腰椎管狭窄7例。均进行的是单间隙椎间植骨融合内固定术。

A组(植骨组):本组20例,其中男性11例,女性9例;年龄(52.78±12.50)岁。病程2~38个月。退变性不稳14例;峡部裂性滑脱5例(Ⅰ度3例,Ⅱ度7例,按Newman分类法);医源性不稳1例。均为单节段,其中L3-43例,L4-510例,L5S17例。

B组(PEEK组):本组16例,其中男性10例,女性6例;年龄(51.75±13.44)岁。病程3~35个月。退变性不稳12例;峡部裂性滑脱3例(Ⅰ度2例,Ⅱ度8例);医源性不稳1例。均为单节段,其中L3-42例,L4-59例,L5S15例。

A、B两组患者在随访时间、性别、病变部位上差异均无统计学意义(P>0.05)。

1.2 腰椎不稳手术适应症

手术适应证:①临床指征包括腰腿痛、坐骨神经痛、下肢麻木、肌力减退及间歇性跛行等,经过3~6个月正规保守治疗无效,或临床症状缓解不明显,仍严重影响日常生活和工作。②对相应节段性腰椎严重的不稳症状,影像学显示:椎体移位>4 mm或椎间角变化>10°(北京协和医院所采用的标准)[2]。

1.3 手术方式

A组(打压植骨组):在连续硬膜外麻醉或全麻下,患者取俯卧位。常规消毒,取一枚5 mL注射器针C臂机透视下定位病变椎体。以病变椎体棘突做腰后正中切口,长约10 cm上、下各超过病变部位一个棘突,剥离棘突两边附着肌肉,用撑开器撑开棘突两边的肌肉,显露椎板及两侧小关节。采用Weinstein发定位,以上关节突外缘垂直延长线与横突中轴水平线交点处为腰椎弓根钉进钉点,向内倾斜10°~15°,进钉方向平行于椎体终板。以S1关节突外缘纵切线与关节突基底部水平线之交点为S1椎弓根钉的进钉点,进钉方向平行于椎体终板并向内倾斜25°。在病变椎体与其下位椎体共植入椎弓根螺钉4枚。C型臂机再次透视确定螺钉位置是否准确,行双侧椎板切除,将切除的椎板和棘突彻底清除表面软组织。用咬骨钳咬成骨粒以植骨用(骨颗粒状直径约0.5 cm),显露硬膜囊、神经根及侧隐窝,扩大椎管及侧隐窝,切除椎间盘组织及椎体后缘骨赘,松解神经根,充分减压。用刮匙刮除上下软骨终板。冲洗,椎间隙植入自体骨(如果切除的椎板和棘突不够,可在髂后上棘取骨),后缘要低于椎体约2 mm。用植骨器打压(所用力量,使骨粒很紧密填充于椎体间隙,不留腔隙),再用椎弓根钉棒系统适当加压,调整内固定位置加压固定。冲洗逐层关闭,放置引流管一枚。平均手术时间和出血量分别为140 min及380 mL。

B(PEEK组)组:手术方法同植骨组基本相同,只是将咬下的椎板、棘突或者髂骨咬成颗粒骨,用试模测出PEEK的规格。将一部分颗粒骨装入已经选择好的PEEK融合器内,用植骨器冲紧压实。一部分骨植入已经摘除间盘的椎间隙(在放PEEK之前,植入足量颗粒骨,使椎体前方的植骨压实),后将单枚PEEK与棘突呈45°斜性植入椎间隙,后缘沉入椎体后缘约3 mm。完全压实,稍偏向中线向椎体前方置入,再联合椎弓根螺钉系统适当加压。并C臂机透视证实复位满意,螺钉、PEEK位置准确。平均手术时间和出血量分别为130 min及370 mL。

1.4 术后处理

术后应用抗生素3~5 d,术后24~36 h视引流量多少拔除引流管。术后第2天开始在床上练习直腿抬高动作,卧床1个月,1个月后带腰围保护下床活动,坚持适度腰背肌功能锻炼,避免弯腰及旋转活动2~3个月。术后1个月、3个月、6个月、1年拍X线片,随访患者症状缓解情况,观察骨性融合情况。

1.5 临床疗效评估

采用日本骨科学会推荐的JOA下腰痛评分表,总评分满分29分,最低分0分,在评分中,分值越低,说明功能障碍越重。术后随访主要包括:临床症状缓解率、椎间隙高度、植骨融合情况、椎体活动度、椎体矢状面移位。

1.6 统计学分析

采用SPSS 19.0统计学软件进行统计分析,计量资料以s)标准差表示,组间比较采用t检验。以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组临床疗效比较

每组术前与术后评分比较P<0.01,术后能够很好地缓解腰椎不稳的临床症状。两组恢复率比较P>0.05,无统计学意义,在临床恢复率方面A、B两组差别无统计学意义(表1)。

表1 两组临床疗效按JOA评分和恢复率比较(±s)

表1 两组临床疗效按JOA评分和恢复率比较(±s)

?

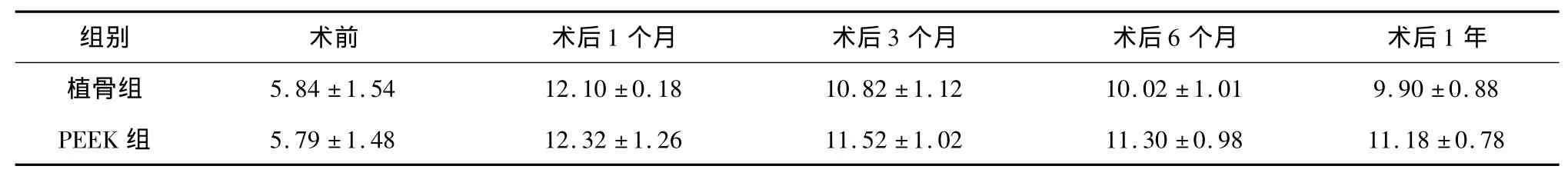

2.2 两组椎间隙高度比较

植骨组同PEEK组(组间)比较:术前椎间隙高度比较P>0.05说明组间椎间隙高度没有差别。术后每次随访两组椎间隙高度比较P<0.01,结合图表说明植骨组较PEEK组椎间隙高度丢失明显,术后PEEK组椎间隙高度恢复优于植骨组(表2)。

表2 术前、后及随访期间椎间隙高度测量(mm,±s)

表2 术前、后及随访期间椎间隙高度测量(mm,±s)

?

2.3 两组椎体融合率比较

术后6个月、1年两组椎体融合率比较P>0.05,无统计学意义,从图表说明cage组同植骨组在融合率方面无明显差异(表3)。

表3 两组椎体融合率比较

2.4 两组术后并发症

植骨组:手术中减压引起脑脊液漏1例,给予硬膜囊修补;术后出现取髂区疼痛2例,但疼痛程度较轻,非持续性,对生活无明显影响。PEEK组:1例术后出现神经损伤症状,激素及针灸理疗治疗后恢复。无椎间隙及内固定物感染及PEEK移位、脱出、沉降,无假关节形成。无内置物断裂、松动、椎体塌陷等并发症。

3 讨论

腰椎不稳的治疗包括手术治疗和非手术治疗两种。对于有腰腿痛又明确诊断为腰椎不稳的患者原则上应首先采用非手术治疗,临床上大部分腰椎不稳症经非手术治疗症状可明显缓解,但仍有约20%~30%的患者经非手术治疗无效,最终考虑手术治疗,进行各种形式的腰椎融合术[3]。根据Denis[4]三柱理论,在腰椎不稳中,存在前、中、后三柱均受累,复位后三柱均需重建。脊柱融合是治疗该病的新标准[5]。随着生物力学的发展及腰椎运动力学研究的深入,发现退变性下腰椎疾病患者常伴有不同程度的不稳定,因此在治疗上重建腰椎的稳定,节段性融合是必要的。融合与稳定手术应是腰椎不稳的标准术式,融合的目的是使相邻病变腰椎融合使其变得稳定,防止不稳定性腰椎节段退变进一步发展。通过各种术式进行稳定性重建。我们采用椎体间打压植骨融合和PEEK融合能使脊柱前柱、中柱的稳定性得以重建,再联合椎弓根钉棒系统内固定可以使手术破坏的脊柱后柱,得以重建其稳定性,并为融合提供初始稳定,提高融合率。因此两者联合可以保持腰椎前、中、后三柱良好稳定性,符合Denis三柱理论,获得良好的术后稳定,易于融合,明显增加脊柱功能单位的刚度,有效防止术后植骨粒或PEEK的松动、脱出;并且承担一部分经过植骨块的应力,使植骨区受正常应力作用,这样既利于椎间植骨融合,又不致松动、下沉。还有联合应用椎弓根螺钉系统固定可行轴向加压,可使椎体终板与植骨块紧密接触利于骨融合。

椎体间植骨融合是把病变椎体同下位正常椎体融合成一体,达到一个力学上的整体。植骨融合是保持脊柱长期稳定的根本方法,可以重建脊柱前柱、中柱载荷的性能,扩大椎管的形态,有效地恢复椎间高度,扩大椎间孔,缓解神经根压力,提供融合节段即刻生物力学支持,使腰椎内固定钉棒系统所受应力减小,增加内固定抗疲劳作用。椎间植骨融合方法:我们在植骨组采用经后路椎体间打压植骨融合术,将行椎管减压时去除的椎板及棘突修整成颗粒状骨(直径约0.5 cm)。植入椎间隙,再用植骨器打压牢实,确保没有空腔。在临床上常用移植材料有自体骨、同种异体骨及人工合成材料等。本组患者椎间植骨均取自体骨,来源主要椎管减压时切除的棘突及椎板骨组织(骨量不够时,选择在髂后上棘取骨)。自体骨融合同cage融合比较优势在于自体骨表面骨细胞、骨基质中骨形成蛋白有骨诱导作用,松质骨的三维结构支持新骨与血管细胞的长入及增大与终板的接触面积,且无免疫反应,确保融合的成功[6],还有费用低。打压植骨技术打这一步非常重要,关系到融合的成败。我们在打压前首先要确保椎间隙之间清理完整(包括彻底清除纤维环及髓核组织、刮除上下软骨板,显露出软骨下骨),然后将骨植入椎间隙,使植入的骨与上下椎体紧密结合,用植骨器打压(力量适度),增加了植入骨量,移植骨块形成一个完整的整体,由于上下椎体上下界面为弧形,形成了一个相对封闭的空间,使植入骨块更加稳定,在联合椎弓根螺钉系统固定,明显提高了融合率。

椎间融合器,又称为骨笼,能作为植骨的载体。Bagby最先设计、发明椎间融合器,并成功把椎间融合器运用在脊柱手术中,还提出了脊柱界面融合概念,即撑开一压缩功能的获得和载荷均分原理。目前临床中椎间融合器的种类很多,按材料可分为金属和非金属。金属主要有:不锈钢、钛合金;非金属主要有:碳纤维、PEEK高分子材料、可吸收材料等。非金属在临床运用较多,我们在这次研究中选用PEEK材料cage,PEEK是一种芳香族结晶型热塑性高分子材料,具有透射线性、接近于骨质的弹性模量、防止应力遮挡等特点。

PEEK优点主要有:①为腰椎前、中柱提供更加坚强的支持,增加初始稳定性,有利于维持椎间隙的高度,术后椎间隙高度丢失不明显[7]。对相邻椎体发挥界面固定作用。②PEEK中植入自体骨、异体骨或骨诱导材料等,诱导界面骨细胞长入,促进骨性融合。术后明显比自体骨融合提早下床活动。目前在临床上椎间cage和椎弓根钉棒固定系统逐渐取代了单纯植骨融合技术和单纯钉棒固定系统,使术后椎间融合率明显提高,基本上解决因自体骨融合带来的植骨塌陷、吸收、植骨脱出压迫神经根等缺陷;同时可以避免因取自体髂骨带来的并发症[8],临床疗效确定。cage术后可以发生硬膜囊神经根的损伤、融合器松动滑出、不融合、下沉、假关节形成等并发症,单独使用 cage松动滑出的比例达到8.25%[9]。所以多数专家主张经腰椎后入路椎体间融合器与椎弓根钉棒系统结合修复由于减压破坏的后方稳定结构,如椎板、上下关节突关节、后纵韧带、棘见韧带等的张力带作用,增加脊柱运动单位抗屈曲及旋转能力[10-11]。椎体间融合器联合椎弓根钉棒系统可以起到加压效果,可使脊柱前中后三柱稳定,腰椎正常生理前突得以恢复同时有防止椎间融合器术后椎体不融合、cage下沉及向后滑脱、椎弓根钉断裂、松脱等并发症。

总之,在临床中腰椎不稳症的手术治疗方案已有相对统一的意见,椎间融合联合椎弓根钉棒系统治疗腰椎不稳症具有减压彻底,复位矫形能力强,术后稳定性好,融合率高。具体选择什么方式,需结合患者病情需要。腰椎不稳在手术治疗后对患者的邻近脊柱单元如椎间盘的内压、形变和粘弹性,韧带的紧张度,手术对周围肌肉韧带的破坏,椎体的位移、应力及骨质密度改变、加速邻近椎间盘退变等问题仍有待于进一步的研究。这些研究成果有助于解决部分患者术后出现的腰部慢性疼痛问题,对临床有着重要的意义。因此,下腰椎不稳症的治疗及相关的问题仍有待于我们进一步研究。

[1] Tencer AF,Hampton D,Eddy S.Biomechanical properties of threaded inserts for lumbar interbody spinal fusion[J].Spine,1995,20(22):2408-2414

[2] Pitkanen MT,Manninen HI,Lindgren KA,et al.Segmental lumbar spine instability at flexion-extension radiography can be predicted by conventional radiography[J].Clin Radiol,2002,57(7):632-639

[3] Booth KC,Bridwell KH,Eisenberg BA,et al.Minimun 5-years re-21suhs of degenerative spondil0listhesis treated with decompression and instrumented posterior fusion[J].Spine,1999,24(16):1721-1727

[4] Denis F.Spinal stability as defined by the three column spine concept in acute spinal trauma[J].Clin Orthop,1984,189:65-76

[5] Mountain AJC,Kent AW.Spinal fusion:a ten year analysis from the servicemen's perspective[J].J Bone Joint SurgBr,2003,85(B):131

[6] 闫景龙,张 滨.骨形态发生蛋白在微小颗粒骨诱导成骨过程中的表达[J].中华矫形外科杂志,2004,8(12):1247-50

[7] 海 涌,陈晓明,陈志明,等.后路椎间融合术治疗成人腰椎滑脱的前瞻性研究[J].中华骨科杂志,2004,24(10):586-589

[8] 陆建忠,李长霞,李秋实,等.内固定加植骨融合在腰椎退行性疾病中的应用[J].齐鲁医学杂志,2005,20(4):335-336

[9] 陈飞雁,顾湘杰,鲍根喜,等.应用Cage与Cage联合椎弓根螺钉系统性后路腰椎体问融合术[J].中国矫形外科杂志,2011,11(34):193-197

[10] Kim Y.Prediction of mechanical behaviors at interfaces between bone and two interbody cages of lumbar spine segments[J].Spine,2010,26(13):1437-1442

[11] Rosa GL,Cacciola F,Conti A,et al.Posterior fusion compared with posterior interbody fusion in segmental spinal fixation for adult spondylolisthesis[C].Neurosurg Focus,2001,10(4):E9