论宋仁宗时代的经筵讲《诗》

易卫华

(河北师范大学 文学院,河北 石家庄 050024)

【文学·语言研究】

论宋仁宗时代的经筵讲《诗》

易卫华

(河北师范大学 文学院,河北 石家庄 050024)

经筵讲读是宋代学术史上的重要现象,对宋学形成和发展有推波助澜之功。将包括《诗经》在内的经筵讲读制度化是从仁宗开始的,这一时代的经筵讲《诗》在继承《毛诗》、《郑笺》的基础上,时有发挥,有着明显的通经致用色彩,其诠释方式也体现出由名物训诂为主向义理诠释为主的过渡趋势,对其后《诗经》宋学的形成产生了一定影响。

宋仁宗;经筵;《诗经》;《毛诗》;《郑笺》

宋代《诗经》学的复兴始自仁宗庆历时期,究其原因,除受统治者推行抑武佑文政策等因素影响外,还与这一时期经筵讲《诗》活动有着必然的联系。作为宋代经筵讲《诗》活动真正的开始,仁宗时代的士大夫借助这一平台将《诗经》解读与政治问题的解决紧密联系在一起,通过解释经义以讽喻时政,进一步强化了宋代《诗经》学通经致用的特点,并对其后《诗经》学的革新也产生了一定影响。学界对此多有忽略,因此有必要进行认真的梳理和讨论。

一、仁宗时代经筵讲《诗》的文献考察

宫廷讲读《诗经》早在汉代就已出现,史载汉武帝曾召蔡义说《诗》,其后魏晋南北朝和隋唐的宫廷经学学习也不乏讲读《诗经》的情况,但这些讲读均较为随意,没有明确的制度规定,内容也仅涉及《诗经》中不多的几篇,其规模和影响都非常有限。宋初太祖、太宗、真宗三朝虽设经筵,但其中的讲《诗》基本上与前代差别不大,乏善可陈。

真正将包括讲《诗》在内的经筵讲读制度化是从仁宗皇帝开始的。仁宗时代的经筵讲读逐渐完善并臻至成熟,吕中《宋大事记讲义》卷八“庆历四年著《危竿论》一篇分赐近臣”条云:

祖宗好学,世为家法。盖自太祖幸国庠谒先圣,劝宰臣以读书,戒武臣以知学,其所以示后世子孙者,源远而流长矣。自太平兴国开设经筵,而经筵之讲自太宗始。自咸平置侍讲学士,而经筵之官自真宗始,乾兴末,双日御经筵,体务亦不废。而日御经筵自仁宗始,于是崇政殿始置说书,天章阁始置侍读,中丞始预讲席,宰相始预劝讲,旧相始入经筵以观讲,史官始入经筵以侍立,而经筵之上文物宪度始大备矣。……自古经筵之官非天下第一流不在兹选,盖精神气貌之感发,威仪文词之著见于讲磨丽习之间,有熏染浸灌之益,此岂謏闻单见之士所能办。[1]

这段文字清晰梳理了北宋经筵产生、发展的情况并特别肯定了仁宗的贡献。仁宗在位四十余年,除庆历三年(1043年)因西夏事起暂罢经筵外,讲读活动从未中断过,孙复、赵师民等其时“天下第一流”的人才均参与其中,可谓盛况空前。究其原因,除仁宗对经学喜好这一因素外,还与这一时期政治形势的发展以及经学自身的调整有着直接的关系。对此,笔者已在《庆历学风与王安石〈诗经〉学》*参见易卫华《庆历学风与王安石〈诗经〉学》,《河北学刊》,2012年第4期。一文中做过讨论,可参看,此处不赘。客观的历史需要促成了仁宗时代儒学的复兴,大兴经筵并将其制度化即是对这一潮流的响应。与此相应,在儒学经典中承载着“经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗”功能的《诗经》自然成为皇帝和士大夫们挖掘构建时代政治思想最好的一部典籍,这一时期经筵讲《诗》蔚然成风也自是情理之中的事情了。

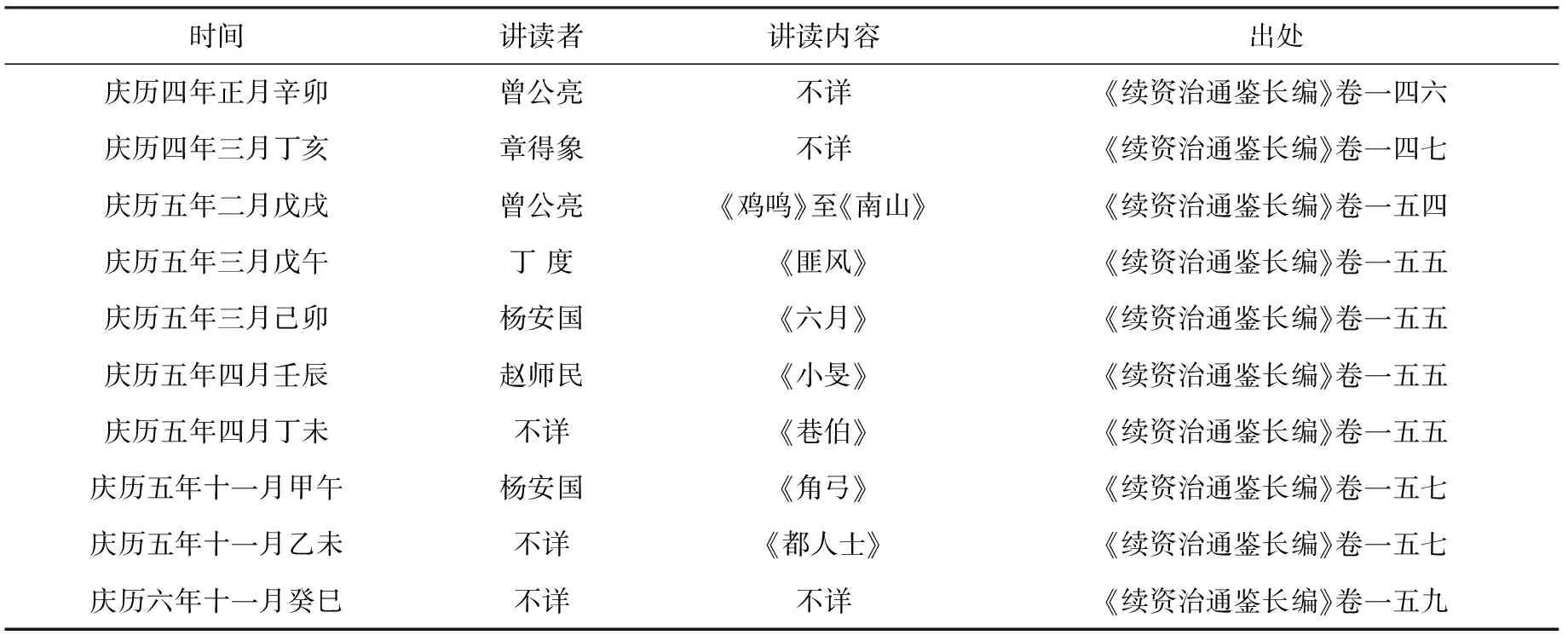

仁宗时代经筵讲《诗》的史料主要见于《续资治通鉴长编》,现整理如表1。

表1 仁宗朝经筵讲《诗》简表

自庆历四年(1044年)正月辛卯到庆历六年(1046年)十一月癸巳,这次经筵讲《诗》活动持续了近三年的时间,讲《诗》者计有曾公亮、章得象、丁度、赵师民、杨安国等人,讲读诗篇涵盖了《诗经》中十五国风和二雅等各个部分。不难看出,这一次讲《诗》的规模是很大的。曾公亮等人,《宋史》均有传,皆一时之选,如赵师民,《宋史》传末论曰:“欧阳修称师民醇儒硕学,在仁宗时,并由宿望,先后执经劝讲,庶有所补益矣。”[2](P9829)可见其在当时士林声望之高。杨安国以五经及第,孙奭、冯元共荐其为国子监直讲,后又兼天章阁侍讲,庆历四年为直龙图阁,赐三品服。仁宗皇帝曾赞此二人:“安国、师民久侍经筵,其行义淳质,乃先朝崔尊度之比。”[3](P1421)这些精通经学人物的参与,一方面提高了经筵讲读的水平,另一方面由于他们在当时士林的威望和地位,也必然会将讲读中新的政治和学术动向传递给广大士子,进而影响学术发展的走向。

二、经筵讲《诗》通经致用的特点

经筵讲读制度的价值预设是希望君主能够通过对经典范式和历史经验的学习,不断提高道德修养,并从中获取处理国家事务的能力。因此,以士大夫为主体的经筵讲官往往借诠释经书,在道德修为、政事处理以及政策制定等方面对君主进行明确的方向性引导,如司马光云:“国家本设经筵,欲以发明道谊,裨益圣德。”[4](P541)程颐亦认为:“天下重任,惟宰相与经筵。天下治乱系宰相,君德成就责经筵。”[5](P540)“朝廷置劝讲之官,辅导人主,岂止讲明经义?所以熏陶性质。”[5](P541)而这也构成了士大夫参政的一个重要途径。

《诗经》无疑是向国君宣扬政治理念,熏陶国君道德修养的重要资源。其中不仅有对文王、武王、周公兴邦建国的歌颂以及对宣王中兴事迹的描写,还有大量对无道君主的讽刺和劝谏,加之《毛诗》序、传、笺对这些内容的阐释发挥,更增强了《诗经》的政治意味。尤其仁宗庆历之后,如何实现中兴成为国君和士大夫们必须要面对的一个重要问题,因此借着对《诗经》的阐释,挖掘其中的历史和政治经验以培养君主的德行、才能,引导君主励精图治,就成为经筵讲官们的一个必然选择,而作为皇帝,仁宗对经筵讲《诗》也充满了期待,《续资治通鉴长编》庆历四年(1044年)三月丁亥条载:

帝谓辅臣曰:“朕每令讲读官敷经义于前,未尝令有讳避。近讲《诗·国风》,多刺讥乱世之事,殊得以为监戒。”章得象对曰:“陛下留思六经,能远监前代兴亡之迹,此诚图治之要也。”[3](P1362)

又《续资治通鉴长编》庆历五年(1045年)二月戊戌条载:

讲《诗》,起《鸡鸣》,尽《南山》篇。先是,讲官不欲讲《新台》,帝谓曾公亮曰:“朕思为君之道,善恶皆欲得闻,况《诗三百》皆圣人所删定,义存劝戒,岂当有避也。”乃命自今讲读经史,毋得辄遗。[3](P1370)

《新台》,《毛诗序》云:“刺卫宣公也。纳伋之妻,作新台于河上而要之,国人恶之而作是诗也。”这是一首地道的“刺讥乱世之事”的诗,讲官不讲此诗,恐有所忌讳,因为在君权至上的社会讲这类诗无疑会有影射现实之嫌。但仁宗皇帝认为“为君之道,善恶皆欲得闻”,要学习其中寄寓的劝诫之意,其目的肯定也是为了要完善为君之道。在仁宗的倡导下,讲官们也积极配合了这一需要,在讲读过程中充分挖掘了《诗经》中有益于治道的内容。庆历五年四月赵师民讲《诗》“如彼泉流”云:

水之初出,喻王政之发。顺行则通,通故清洁;逆乱则壅,壅故浊败。贤人用,则王政通而世清平;邪人进,则王泽壅而世浊败。幽王失道,用邪绌正,正不胜邪,虽有善人,不能为治,亦将相牵而沦于污浊也。[2](P9824)

借题发挥,以水喻政,影射现实,明显可见讲官的良苦用心,这也是庆历士大夫政治参与情结的一个典型例证。仁宗时代经筵讲读对《诗经》政治内涵的阐发说明,经过宋初三朝的发展积累,《诗经》在经学体系中的地位已经相当稳固,同时经筵讲官的阐释又强化了世人对《诗经》与政治关系的体认,有助于引导和促进士大夫们对《诗经》政治内涵的深入挖掘。这也同时构成了北宋《诗经》学复兴的基础。值得玩味的是,庆历之前《诗》学著述寥寥可数,而庆历及之后的不长时间,众多学者开始研习《诗经》,并出现了众多有价值的研究成果,如欧阳修《诗本义》、刘敞《诗经小传》、苏子才《毛诗大义》(今佚)等,苏辙也于嘉祐三年(1058年)开始作《诗集传》。并且,这些学者的研究也明显表现出“经世致用”的价值取向,经筵讲《诗》在这一过程中发挥的作用当不容小觑。另外值得一提的是,其后熙宁时期王安石主持撰写《诗经新义》,又进一步吸收了经筵讲《诗》的部分成果,最大限度地阐释了其中的政治思想,并借助官方的力量,在熙宁八年(1075年)以政府诏令的形式将《新义》颁行全国,成为朝廷科举取士的标准,逐渐将学术研究意识形态化,把诗歌的政治功用发挥到了极致。

三、经筵讲《诗》对前代经典注疏的利用

北宋《诗经》学主要是建立在对《毛诗》、《郑笺》等经典注疏的继承和发挥基础之上的,究其原因,除了自初唐以来一直以这些经典注疏作为《诗经》正解而产生的巨大思想惯性作用外,还有宋初科举考试规范和引导的影响。北宋初至庆历,科举取士一以《毛诗》为准,《宋史·选举志》载学究科考试即有“《毛诗》对墨义五十条”的内容。并且,《毛诗》和《郑笺》仍是这一时期人们认识《诗经》最重要的依据之一,这从当时士大夫对《毛诗》和《郑笺》的大量称引可窥一斑。仁宗时代参与经筵讲《诗》的几位大臣也多信从《毛诗》等古注,以赵师民为例,《宋史》卷二九四载:

(赵师民)累请补郡,除龙图阁直学士、知耀州。帝自写诗宠行,目以“儒林旧德”。将行,上疏曰:近睹太阳食于正朔,此虽阴阳之事,亦虑是天意欲以感动圣心。臣非瞽史,不知天道,但率愚意言之。其月在亥,亥为水,水为正阴。其日在丙,丙为正阳。月掩日,阴侵阳,下蔽上之象也。《诗》曰:“十月之交,朔日辛卯。”又曰:“彼月而微,此日而微。”谓以阴奸阳,失其叙也。又曰:“百川沸腾,山冢崒崩。高岸为谷,深谷为陵。”谓下陵上,侵其权也。又曰:“皇父卿士,番惟司徒。家伯维宰,中允膳夫。棸子内史,蹶维趣马,楀维师氏。”谓大小之臣,有不得其人者也。宗周之间,时王失德。今而引喻,盖事有所譬,固当不讳。[2](P9825)

赵师民引《诗》全出自《小雅·十月之交》,而其解释也没有超出《毛诗》和《郑笺》的范围。诗中“十月之交,朔日辛卯。日有食之,亦孔之丑。”《郑笺》云:“阴侵阳,臣侵君之象。”“彼月而微,此日而微。”《毛传》云:“月,臣道;日,君道。”赵师民谓:“以阴奸阳,失其叙也。”全用《传》、《笺》之意。又“百川沸腾,山冢崒崩。高岸为谷,深谷为陵。”《传》云:“言易位也。”《笺》云:“易位者,君子居下,小人处上之谓也。”赵师民谓:“下陵上,侵其权也。”亦全用《传》、《笺》之意。又“皇父卿士,番惟司徒。家伯维宰,中允膳夫。棸子内史,蹶维趣马,楀维师氏。”《笺》云:“六人之中,虽官有尊卑,权宠相连,朋党于朝,是以疾焉。” 赵师民谓:“大小之臣,有不得其人者也。”也是对《笺》意的发挥。

上述时代风气在仁宗经筵讲《诗》活动中也得到了充分体现。《续资治通鉴长编》庆历五年(1045年)十一月甲午条载:

迩英阁讲《角弓》篇,上曰:“幽王不亲九族,以至于亡。”杨安国对曰:“冬至日,陛下亲燕宗室,人人抚藉,岂不广骨肉之爱也。”上又曰:“《书》载‘九族既睦,平章百姓’,此帝尧之圣德也,朕甚慕之。”[3](P1374)

又庆历五年三月己卯条载:

迩英阁讲《诗·六月》篇,上曰:“此序自《鹿鸣》至《菁菁者莪》,皆帝王常行之道,或止当时事耶?”杨安国对曰:“昔幽王失道,《小雅》尽废,四夷交侵,中国道微,先儒所以作此序,为万世鉴也。”于是上再令讲之。[3](P1373)

《角弓》,《毛诗序》曰:“父兄刺幽王也。不亲九族而好谄佞,骨肉相怨,故作是诗也。”仁宗亦能结合《尚书》中“九族既睦,平章百姓”来表达自己希望像帝尧一样能够和睦宗族的政治愿望。而《六月》,《毛诗序》云:“宣王北伐也。……《小雅》尽废,则四夷交侵,中国微矣。”杨安国据此言之,无甚新意,《宋史·杨安国传》云:“安国讲说,一以注疏为主,无他发明。”虽无新意,但《诗序》所反映的“四夷交侵,中国微”的内容正与北宋政治形势类似。自宋开国,边患不断,太祖乾德二年(964年)辽败宋于石州,太宗太平兴国四年(979年)辽败宋于高梁河,真宗景德元年(1004年)契丹大举攻宋,双方订澶渊之盟,仁宗景祐五年(1038年)党项首领元昊称帝建夏,等等。因此体现“宣王北伐”的《六月》便自然成为其特别留意的诗篇,仁宗命杨安国反复讲读也肯定包含着以史为鉴的用意。

作为北宋《诗经》传播过程中的一个重要环节,仁宗经筵讲《诗》以《毛诗》和《郑笺》为准的特征一方面是当时学术思潮的必然产物,同时,它又作为推动这种思潮的一股重要力量,强化了这种学风,也必然会在一定程度上对当时士大夫的《诗经》研究产生影响。我们看到,仁宗及其后的整个北宋中后期产生的众多《诗经》著述基本上都是围绕《毛诗》等经典注疏展开的。因此,在分析讨论这一时代学术风气形成的原因时,绝对不能忽略仁宗时代经筵讲《诗》在其中扮演的重要角色。

四、经筵讲《诗》的革新因素

宋初经学虽整体较为保守,但也蕴涵着很多革新的因素,《诗》学疑古之风也已初现端倪,如宋初孙复在《寄范天章书二》中云:“专守毛苌、郑康成之说而求于《诗》,吾未见其能尽于《诗》者也。”[6]石介更是在《释〈汝坟〉卒章》中对《郑笺》进行了一次批评的具体尝试,他的解《诗》出现了几个新的特点,即以情理释《诗》、发挥《序》意以及追求“诗人之旨”,尤其是“诗人之旨”的提出已经充分体现出对《诗经》文本的重视[7](P80)。这些无不预示着北宋《诗经》学变革即将开始。

仁宗庆历之后经学大昌,陆游尝云:“唐及国初,学者不敢议孔安国、郑康成,况圣人乎!自庆历后,诸儒发明经旨,非前人所及。”[8](P1095)北宋《诗经》学真正意义上的突破也出现在这一时期。“发明经旨”成为仁宗时代士大夫们又一个重要的价值取向,这在经筵讲读中时有体现。经筵讲读制度设计本身有利于酝酿革新的因子,南宋名臣周必大曾云:“经筵非为分章析句,欲从容访问,裨圣德,究治体。”[2](P11965)所谓“非为分章析句,欲从容访问”,就是经筵讲官不能墨守前代章句训诂,而应当采用皇帝质疑、问对,君臣讨论的形式解读经义;所谓“裨圣德”,就是要有益于君主德行的培养,要由正心诚意讲到修齐治平;所谓“究治体”,就是要结合政事挖掘经书中的“微言大义”。这些都不是单纯的章句训诂所能解决的,唯有靠对经义的发挥方能获得。皇帝多发疑义,经筵讲官就不得不常出新意,正如曾巩所言:“入阁侍读,所以考质疑义,非专诵习而已。”[9](P392)此外,《宋史·职官志》载:“自庆历以来,台丞多兼侍读。”随着仁宗时代经筵制度的日渐成熟与规范,在讲读中还吸纳了史官、中丞等参与其中,这也必然会将更多的议论之风带到经筵之上,更有助于推动经学革新风气的形成,因而有学者指出:“有宋台谏兼侍读的制度以及由此促成的‘议论多于事功’的风气,更进一步把儒家传统文化与现实政治的距离拉近。……宋学的勃起受北宋大开言路、鼓励台谏并由此推广到学校、经筵的议论之风之推动。”[10](P58)仁宗年间的经筵讲《诗》已经显现出北宋经典诠释风格转变的端倪,《诗经》诠释方式逐渐由以名物为主过渡到以诠释义理为主,其中最明显的表现就是不论皇帝还是讲官都在刻意地挖掘《诗经》中的“微言大义”。就现有资料来看,仁宗时代的经筵讲《诗》几乎没有对《诗经》字词的任何疏解,而全是对修养或治国道理的阐发。如《续资治通鉴长编》庆历五年(1045年)四月丁未条载:

讲《诗》至《巷伯篇》,注有鲁男子独处之事。帝曰:“嫌疑之隙,古人所谨,此不著鲁人姓氏,岂圣人特以设教耶。”[3](P1367)

仁宗之言虽依《毛传》,但认为《毛传》不注明鲁人姓氏是圣人的特殊安排,包含着道德训诫的良苦用心,已是在刻意发挥《诗经》中的“微言大义”了。又如同年三月戊午迩英阁讲《诗》:

迩英阁讲《诗·匪风》篇:“谁能烹鱼?溉之釜鬵。”帝曰:“老子谓治大国若烹小鲜,义与此同否?”丁度对曰:“烹鱼烦则碎,治民烦则散,非圣学深远,何以见古人求治之意乎?”[3](P1370)

《桧风·匪风》,《毛诗序》曰:“《匪风》,思周道也。国小政乱,忧及祸难,而思周道焉。”《毛诗故训传》释“谁能烹鱼?溉之釜鬵”云:“亨(烹)鱼烦则碎,治民烦则散。知亨鱼,则知治民矣。”丁度对仁宗问,全用《传》意,而仁宗引老子“治大国若烹小鲜”来理解诗义,虽不出《传》意,但能由此及彼,借他书之说来阐释诗篇的“微言大义”。其后,有宋一代经筵讲《诗》进一步继承并强化了这种诠释义理的讲读之风。北宋王得臣《麈史》载:

神宗皇帝圣学渊源,莫窥涯涘。黄安中履任崇政说书,讲《诗》至《噫嘻》、《振鹭》、《丰年》,上问曰:“有祈则有报,间之以《振鹭》何也?”黄曰:“得四海之欢心以奉先王,维其如此,乃获丰年之应。”一日,又讲至《祈父》之篇,其卒章“祈父,亶不聪”,上问曰:“独言聪而不言明,何也?”黄曰:“臣未之思也。”上曰:“岂非军事尚谋,聪作谋故耶?”侍臣莫不叹服。[11](P88)

又《宋史》卷四二九载:

(张栻)兼侍讲,除左司员外郎,讲《诗·葛覃》。进说:“治生于敬畏,乱起于骄淫。使为国者每念稼穑之劳,而其后妃不忘织纴之事,则心不存者寡矣。”因上陈祖宗自家刑国之懿,下斥今日兴利扰民之害。上叹曰:“此王安石所谓‘人言不足恤’者,所以为误国也。”[2](P12773)

黄安中、宋神宗、张栻的讲说已经跃出了《毛诗》和《郑笺》的范围,相较于此前仁宗时代的讲读,他们的新说似乎更多一些,这也构成了整个宋代《诗经》学变革过程中不可或缺的重要一环,其价值也当引起我们的充分注意。

五、结语

经筵讲《诗》体现出仁宗时代士大夫阶层强烈的政治参与情结,借讲习《诗经》向统治者灌输儒家的治国理念,并希望将其变为实际的政治行动,从而影响现实政治的走向,国君在这一过程中也得到了治理国家的经验。经筵讲《诗》在宋代虽时有中断,但基本上是一直存在着的,并且伴随这一活动的开展,还出现了一批专门的《诗》学著作,较著名者如袁燮《絜斋毛诗经筵讲义》、张栻《经筵诗讲义》、徐鹿卿《诗讲义》等。经筵讲《诗》也在儒家思想与政治建设之间架起了一座沟通的桥梁,使得宋代政治建构过程中不断有新的思想资源补充进来,理论的思考与创新也成为各个阶段政治改革不可或缺的前提条件。

[1]吕中.宋大事记讲义[M].文渊阁四库全书本.

[2]脱脱.宋史[M].北京:中华书局,1985.

[3]李焘撰,黄以周,等,辑补.续资治通鉴长编[M].北京:中华书局,2004.

[4]赵汝愚.宋朝诸臣奏议[M].上海:上海古籍出版社,1999.

[5]程颐,程颢.二程集[M].北京:中华书局,2004.

[6]孙复.孙明复小集[M].文渊阁四库全书本.

[7]石介撰,陈植鍔,点校.徂徕集[M].北京:中华书局,1984.

[8]王应麟.困学纪闻[M].上海:上海古籍出版社,2008.

[9]曾巩.曾巩集[M].北京:中华书局,1998.

[10]陈植锷.北宋文化史述论[M].北京:中国社会科学出版社,1992.

[11]王得臣.麈史[M].上海:上海古籍出版社,1986.

On theJingyanLecture ofPoetryin the Period of Song Renzong

YI Weihua

(College of Liberal Arts, Hebei Normal University, Shiijiazhuang, Hebei 050024, China)

TheJingyanlecture is an important phenomenon in the academic history of the of Song Dynasty, which facilitates the formation and development of Song Studies. Its institutionalization started from the period of the Emperor Song Renzong, including the reading of theBookofSongs. TheJingyanlecture of this period based on thePoetryis in succession ofMaoShiandZhengJian, with obviously practical color. Its interpretation mode reflects the transitional trends from the exegesis of things and names to the mainly argumentation-based interpretation, which has an impact on the Song Studies ofBookofSongs.

Emperor Song Renzong;Jingyan(the royal command lectures given to the emperors);BookofSongs;MaoShi;ZhengJian

2013-06-25

2013年度国家社会科学基金项目《宋代学术文化思潮与〈诗经〉研究》(13CZW038);2013年度河北省社会科学发展研究课题《宋代经筵讲〈诗〉研究》(201303236);2010年度河北师范大学博士科研启动基金项目《宋代〈诗经〉学与政治关系研究》(W2010B01)

易卫华(1977-),男,河北邯郸人,文学博士,副教授,北京大学中文系访问学者,主要从事先秦两汉文学、《诗经》学研究。

I207.222

A

1008-469X(2013)05-0053-05