“物质的量在化学实验中的应用”教学设计

李鑫

摘 要:《物质的量在化学实验中的应用》的教学设计应从学生最近发展区出发,可采用问题探究教学法,通过实验探究,逐个突破物质的量浓度概念、一定物质的量浓度溶液配制和误差分析三个教学重、难点,体验科学探究的过程,培养严谨求实的学习习惯。

关键词:高中化学;教学设计;物质的量浓度;溶液配制;误差分析

中图分类号:G633.8文献标识码:A文章编号:1009-010X(2012)01-0057-03

现对人教版《化学·必修1》第1章《从实验学化学》第2节化学计量在实验中的应用第3课时“物质的量在化学实验中的应用”的教学设计进行如下探讨。

一、设计思想

(一)教材分析

化学是一门以实验为基础的自然科学。教材开篇《由实验学化学》将学生引入化学世界,体现了化学实验在化学学习中的基础性和重要性。配制一定物质的量浓度溶液是学生掌握的第一个定量研究实验,为将来进行化学实验和科学研究奠定基础,对培养学生用数学思想解决化学问题的能力有重要作用。同时,在内容上承前启后,既是对初中溶液知识的继续和延伸,又是对新学物质的量等化学基本概念的巩固和应用,还可为整个高中化学计算奠定基础。

(二)学情分析

在知识储备方面,学生在初中已学习了溶液、溶质、溶剂、饱和溶液、不饱和溶液、溶解度和溶质质量分数的概念,了解溶液组成,会进行简单计算;在能力方面,学生思维活跃,求知欲强,具备一定的观察能力、理解能力、逻辑思维能力和动手能力,有一定的实验操作能力和探究能力,会配制一定溶质质量分数的溶液,但探究问题的能力发展不够均衡,探究问题方法单一,有待在学习中逐渐培养。

(三)教学设计思路

1.学习模式:学习目标——课题概述——分析讲解——合作学习——当堂训练——总结提升——作业设计。2.教学方法:问题探究法、实验探究法、讲解法、合作学习。3.学法指导:自学预习、分析讨论、观察、合作探究、实验探究、总结、概括等。

二、教学目标

(一)知识与技能目标

1.理解物质的量浓度的概念;2.使学生掌握配制一定物质的量浓度溶液的方法;3.掌握误差分析的方法。

(二)过程与方法目标

1.通过物质的量浓度及其溶液配制的教学,培养学生的观察能力和探究能力;2.通过探究一定物质的量浓度溶液配制方法,培养学生的实验设计和动手操作能力。

(三)情感态度与价值观目标

通过学习,培养学生独立思考、积极进取的精神和严谨、细致的科学态度以及用数学的思想解决化学问题的能力。

三、教学重点、难点

重点:物质的量浓度概念的建立和理解;一定物质的量浓度溶液的配制方法。难点:一定物质的量浓度溶液的配制方法。

四、教学准备

(一)材料准备

1.教师用品:多媒体课件、学案、不同规格容量瓶、照相机、SD卡(2G)、读卡器。2.学生实验用品(共10组):托盘天平、两张称量纸、NaCl固体、蒸馏水、药匙、100mL烧杯、50mL量筒、胶头滴管、玻璃棒、100mL容量瓶。

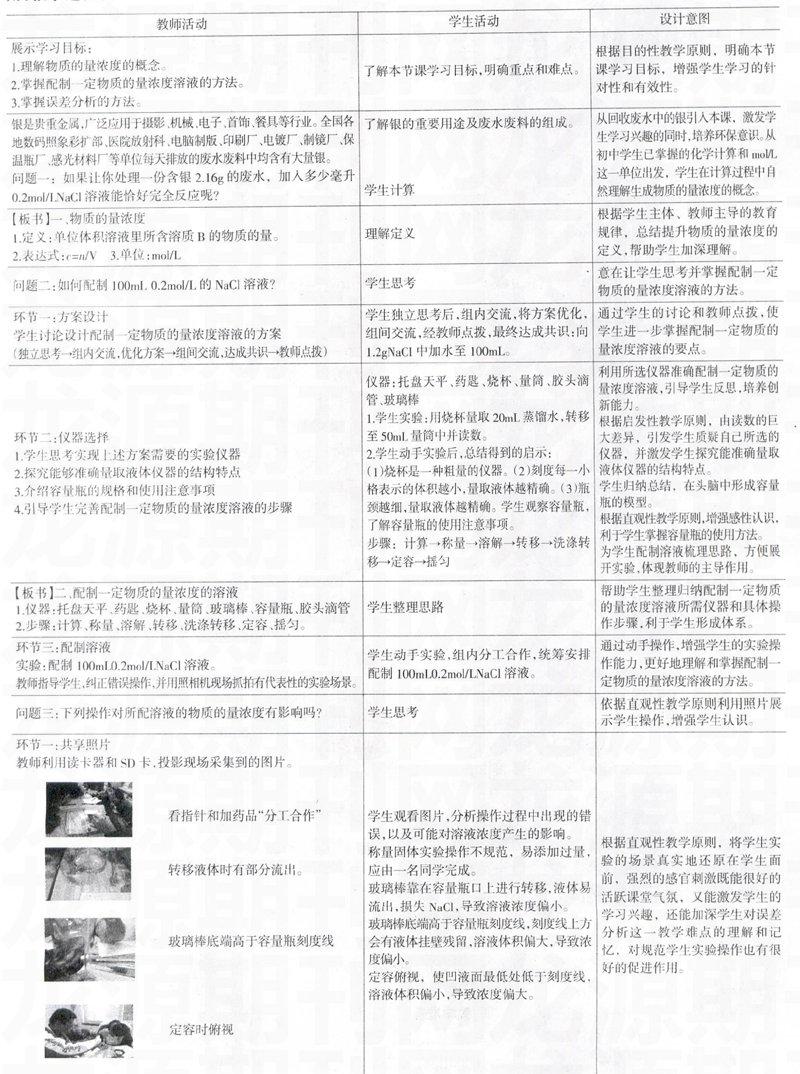

(二)教学设计

1.学生分组:6人学习小组;2.组内分工:根据组内学生的特长进行分工,动手能力强的3名同学做“实验员”;观察能力强的同学做“监督员”,及时指出实验过程中的错误操作;写字较快的同学做“记录员”;表达能力强的同学做“汇报员”。3.分组实验:整个小组合作探究,实验员分工合作,统筹安排,完成称量、溶解、转移、定容等实验,监督员及时提出操作过程中的错误操作,记录员加以记录。4.汇报实验结果:实验结束,汇报员汇报小组实验情况,组间交流。

五、教学过程

(详见58页附表)

六、教学反思

本节课为新授课,在授课过程中,将自己的情感融入教学,注重教师主导与学生能动性相结合,采用问题探究和实验探究模式,贯彻启发性、直观性、巩固性等教学原则,既重视知识的传授,又重视智力和能力的培养,循序渐进,较好地实现了本节课的学习目标,突破了本节课的重点和难点。

教育实践与研究·中学版2012年1期