都天与木莲:清代云南鼠疫流行与社会秩序重建

李玉尚 顾维方

[摘要]在清代云南长迭125年的鼠疫流行史中,云南各地一直在积极寻求各种应对的方法,特别是从中原、汉族和中医中引进。到鼠疫流行末期,都天信仰和唱木莲戏因能“制止”鼠疫而为民众所普遍接受。在受汉族影响较深的区域木莲戏盛行,四境地区则以都天信仰为主,这种分布上的差异缘于民众“地鬼”和“天鬼”观念上的差别。欧洲“黑死病”是欧洲中世纪和近代的分水岭,而在云南,都天与木莲除了驱鬼功能外,还提倡“孝道”,鼠疫流行非但没有促进社会变革,相反还强化了传统的孝道观念。

[关键词]鼠疫;都天庙;木莲戏;社会重建

[中图分类号]K249.3[文献标识码]A[文章编号]1000-4769(2012)01-0144-07

位于中国西南边陲的云南,是清代以来中国鼠疫流行持续时间最长、危害最重的一个省份,尤以乾隆、成同和光绪年间最甚,此后直至光绪后期,才进入间歇期。鼠疫流行中常见的应对措施包括隔离和消毒,此外,建庙、迎神和唱戏等也都是人们常采取的禳灾措施,且在鼠疫流行的不同阶段,人们对各种禳灾措施的应用,也经历了一个选择的过程。

拜尼迪克特(Carol Benedict)在其探讨19世纪中国西南、东南地区腺鼠疫的著作中,没有涉及云南鼠疫流行期间和疫后民众的活动。康豹(Paul R.Katz)讨论了浙江“瘟神”的起源、流布与原因以及与之相关的台湾的王爷信仰。云南民众在鼠疫流行中的行为和观念多种多样,虽然也有类似的“瘟神”信仰,但与浙江和台湾却有不同之处。

1956-1958年为控制鼠疫,卫生部门对各疫区进行了鼠疫流行史的调查,留下了大量口述笔录,其中就包括鼠疫流行期间民众所进行的各种祭拜活动,包括打太平醮,做法会,到菩萨庙、城隍庙里祈福,以及供奉“洋阿爹”、“洋阿奶”等等。在尝试了各种方法都未达到预期成效之后,民众寄希望于鼠疫流行后期出现的建都天阁和唱木莲戏两种禳灾措施。本文通过研究鼠疫冲击下云南各地民众上述行为背后的观念,来理解流行病和传统社会形成之间的关系。

一、观念的流变与选择

据1957年对玉溪地区鼠疫流行史的调查,在鼠疫流行过程中,民众的“迷信表现”多种多样:把含在嘴里呵过气的铜钱丢在外面,或将家畜、蔬菜丢在外面让人去拾,以移祸于别人;抬死人时将棺木大头在前,小头在后;让妇女脱去衣裤抬死人;大门上挂仙人掌,向已死的尸体说“家中无人了”之类的话;办木莲;唱戏;打太平醮;盖天君庙;雕刻神像等等。

“痒子”是云南人对腺鼠疫的俗称,前两种行为与民众害怕和“痒”有联系的事物有关,如当地群众把形状酷似“痒子”的银子丢出去,但没人敢捡,于是藏在粮食当中卖掉,“为将痒子鬼送走”。在个旧,民众认为“洋阿爷”、“洋阿奶”是痒子病的祖宗,因其发音相同,所以鼠疫发生厉害时,人们会供奉这两尊神,“叫他不好发了”。㈣昆明也有“痒大爹”的说法,人死得太多时就叫妇女不穿裤子去抬死人,这样“痒大爹”不好意思跟来,就会少死一些人。玉溪地区民众向尸体说“家中无人了”的话,“以叫阴兵不再来拿人”。鼠疫是一种具有高度传染性的疾病,民众对其极其恐惧,但凡碰到与“痒”有关的事物,避之唯恐不及,甚至采取嫁祸于人的办法。

打醮、做法会、建盖庙宇、塑造神像也是民众常采取的应对行为。个旧部分老人说,群众迷信,认为打太平醮才能免灾,因此年年都打。宜良有些老人也提到,当地群众将年改早了过,8月间过年,做法会,以图清洁平安。当时水陆法会的规模很大,有360个村子参加,做了半个多月,试图“达到收鬼和放鬼的目的”。华宁县人们雕刻神像。有的说雕了一座神像,也有说雕了36位神像,这病才消失了。昆明的民众多到寺庙里祈求菩萨或者是建太岳庙等,以求保全性命。

各地还根据自己的传统进行应对,如个旧供奉“张大人”。张大人具体是谁无从得知,但据当地的老人说,蒙自有个张大人,自办粮草,打土匪,打太平醮,鼠疫发生时供他牌位病就少见或没有了。这种信仰只是云南一些地区的个别行为,并不普及。除了供张大人,蒙自人还迎城隍。在大屯海送纸做的瘟神等。

曲靖专区鼠疫流行时当地民众的信仰经历了一个逐渐选择的过程,据1957年对当地25位65-86岁的老人访谈所得,同治年间鼠疫流行时,请了大本菩萨,但没能制止鼠疫的流行。光绪年间有的认为这个病因“痒大爹”才起来的,于是8月间鼠疫盛行时,各街巷挂灯笼,贴对联,提前过年,人们的说法是,“痒大爹”要过了年才去,但制止不了。有的提倡唱木莲戏,但无论是看戏的还是唱戏的都得此病死了,后来唱戏的都怕了,坐船逃到陆良去,因此唱戏的越来越少。有的又提倡做好事念经,但有个念经的道人得此病而死。光绪二十三年冬月在北门盖了都天楼。据说是此病停后盖的。人们还提到,“当时县长家的人已着这个病,他们怕了,就叫清兵穿着沾益州正堂的号衣,拉着练子威胁病人,意思是吓住后是否会止。后县长怕了,跑到曲靖去躲。”

曲靖鼠疫流行时,人们先请大本菩萨,后来又接续唱木莲戏和建都天庙。唱木莲戏和建都天庙都发生在云南鼠疫流行末期,这两种行为的出现和普及与云南人对鼠疫的认识有直接的关系。云南民众普遍认为鼠疫或者是源于地鬼。或者是一种天灾,由此在不同地区衍生出两种不同的应对措施。

据清人桂馥的记载,鼠疫流行早期,滇中地区人们普遍认为是鬼将人捉去,于是将灯挂在门首或树竿上,点亮天灯照明地下,以吓跑鬼怪。此外。尸体传染的观念在当地相当流行,人们发现病人后,须立即逃走,否则也会被传染,瞬间毙命。人们也相信疫死者需要放置很久之后才能埋葬,否则瘟气愈积愈重,会传染更多的人。这种观念在乾隆、嘉庆、道光年间的大理、楚雄和曲靖等地十分流行。

在1957年的调查中,昆明、楚雄、曲靖地区的老人们普遍反映,鼠疫流行期间,人们或在街道中心,或在十字路口、街头街尾等处挖深坑,烧烈火,以除地毒。虽然在光绪十七年《鼠疫治法》编纂之前,这些地区民众已有鼠疫来自地气、而非天行的观念,但地气和地毒之说,最早见于广东的医生。同治年间,鼠疫在龙州、廉州和高州等地爆发。高州吴宣崇收集当地治疗鼠疫验方,编为《鼠疫治法》。他根据鼠疫患者患病地点,提出鼠疫源于“地气”。以后的鼠疫专著,如罗芝园《鼠疫汇编》、郑肖岩《鼠疫约编》和余伯陶《鼠疫抉微》都沿袭和发展吴宣崇的看法:“疫从地气而来,鼠先染疫而死,死鼠秽气熏人,感之即病”。光绪二十六年《海阳县志》卷25《前事略二》将其简化为:“鼠中地毒死。人感鼠毒而疫作。”云南昆明、曲靖和楚雄地区烧地毒行为是否源于广东,没有直接的证据。不过,在云南,出版于民国年间的《鼠疫良方》和1950年代的《鼠疫中医治法》,内容都来源于《鼠疫汇编》,说明云南医家并没有藉由鼠疫而对中医传染病学提供新的知识。如果地毒说确实来

自广东,那么在云南的曲靖、昆明和楚雄等“地鬼”观念盛行的地区,地毒说便容易得到民众的认同。

而滇南地区的民众没有接受地鬼或地毒的观念。光绪十五年(1889),临安府医生谢本仑指出:“大抵此症独滇省有,受其害者百有余年,时医无从下手,一概指为天灾。”他本人“兹特再讲明之,此证由于天行,莫非时毒,普济消毒饮,前人治时毒曾活万人者,故余亦以消毒饮主之。”在明末吴又可《温疫论》出现之前,经典中医医书认为传染病的病因为“六气”或“六淫”,即风、寒、署、湿、燥、火。很可能是受到明末肺鼠疫流行的刺激。吴又可把它归因于“戾气”:“夫温疫之为病,非风、非寒、非暑、非湿,乃天地间别有一种异气所感。”滇南医生没有用《黄帝内经》、《伤寒论》或《温疫论》等中医典籍来解释鼠疫病因,而是“一概指为天灾”。

地鬼和天灾是云南民众对鼠疫病因的两种主要解释,基于这两种观念,在鼠疫流行的后期,各地唱木莲戏和建都天庙达到高峰,兹根据1950年代云南各地的鼠疫调查报告,将唱木莲戏和信仰都天的区域分布制成图l。

二、地鬼与木莲

康豹在其浙江瘟神信仰研究中提及,木莲戏作为一种预防瘟疫的措施在浙江地区常演,期间专门有人扮成鬼怪的模样,受到群众的驱除,而且群众必须等到天亮把鬼怪赶跑后才能回去,否则会将瘟鬼带回家。除浙江外,木莲戏在安徽、湖南、江西等地均有分布,多演唱“木莲救母”这一剧本,早期只限于达官贵人阶层,用于祭祀或还愿,上述浙江地区的木莲信仰则体现出木莲戏“驱鬼”的传统功能。

同治《酃县志》卷三《山川》记有“目莲尊者”,类似一地的保护神,凡水旱灾害、疾病疫疠等,祈祷木莲会得灵验,木莲戏的演唱也就有了驱疫避害的功能。有关“木莲救母”之说与两个节日有关:元月二十九日的后九和七月十五日的中元节。道光《罗源县志》卷27《风俗志》记载后九有三个意义:一是在节日当天做好简单的食物分给亲戚等,以体验贫苦的生活;二是尽孝,木莲在当日供奉母亲;三是这天要吃杂粮、粗粮,合家分享,达到除晦气、却百病的目的。民国《海龙县志》卷四《行政》记载农历七月十五是中元节,又称鬼节、盂兰盆节。民间在中元节这天举办祭祀活动怀念亲人,并对未来寄予美好的祝愿。盂兰盛会是木莲救母传说的原型,成了后辈们尽孝的一种方式,后九又称为孝九,实源于此。

明清时代木莲戏分布于江西、安徽、湖南和福建等省,云南地方志中并无木莲戏的记载。在1956-1958年云南鼠疫流行史的调查中,木莲戏也非云南本地所出,有些民众提到当鼠疫相当严重时,多去四川请人演唱。如盐丰县第一区柳树塘乡中村82岁的黄春和老人说:“北井看到人死得不相(像)样了,才到成都省去搬来戏子唱木莲戏,以后就到处都平息了。”凤庆县80岁的张秉高老人也提到当地鼠疫流行时,“去搬四川人来唱木莲戏”。

由图1可见,永北厅是云南鼠疫流行时有木莲戏而无都天信仰的区域,该地与四川宁远府毗邻,与之接壤的楚雄木莲戏也十分盛行,据此推断,永北木莲戏来自四川。木莲戏的引入缘于鼠疫流行,如在永胜县,据1957年调查,“鼠疫流行时,在预防措施上多数是搬家到野外,与患亡家户断绝来往,或在迷信方面,办木莲、做清教、念经等。”

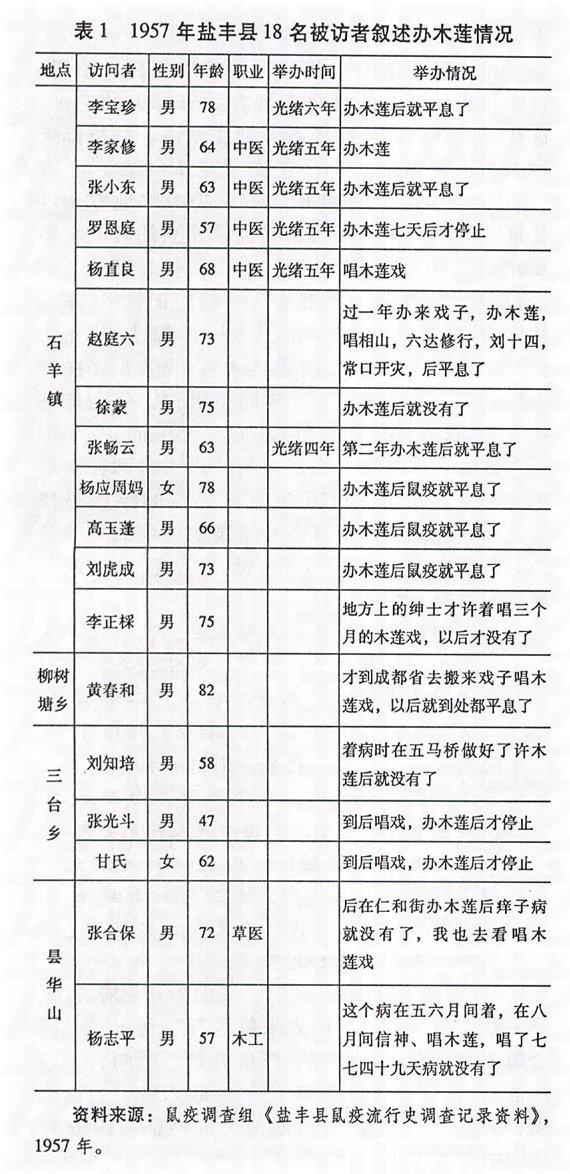

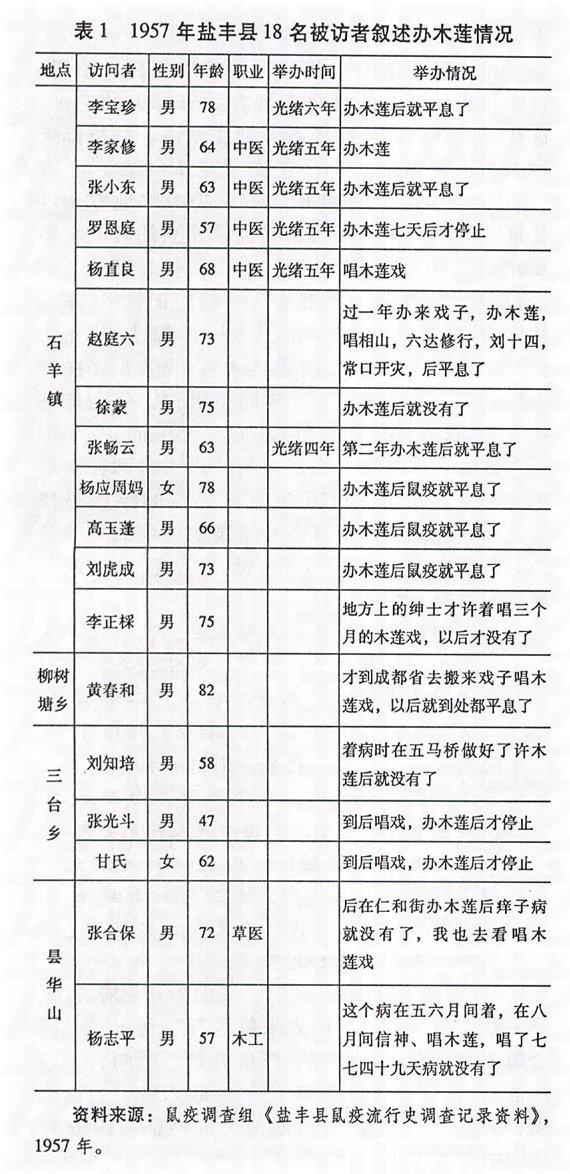

楚雄府盐丰县鼠疫流行过程中盛行木莲戏。在1957年的调查中,有18名被访者叙及办木莲,具体情况如表1所示。

民国《盐丰县志》卷12《祥异》记载同治元年、十一年、十二年、十三年皆有“大疫”,光绪四年秋末冬初大疫,“俱红痰痒子症,患者一二日即毙”,光绪四年的鼠疫为腺鼠疫和肺鼠疫并发,情况十分严重,因此光绪四年至六年,各地竞相举办木莲戏。由表l可见,民众反映办木莲之后,鼠疫即告停息,因此认为办木莲有效。唱木莲戏的时间,有的地区为7天,有的为49天,有的为3个月,系根据各地的财力情况而有不同。

在昆明、玉溪和曲靖地区,由于唱木莲戏时聚集了大量的民众,加速了鼠疫的传播,因此木莲戏的演唱并不能抑制鼠疫的流行,当地才建起都天庙,而此时鼠疫已经处于停歇阶段,以致当地民众认为都天对防止鼠疫更有效。其实,都天和木莲都是鼠疫大规模停息的指标,如果鼠疫继续流行,这两种行为也会被弃用。

据1950年代的调查资料统计,有94人解释鼠疫消失的原因,其中共有47人提到鼠疫流行时,办木莲或唱木莲戏后鼠疫就平息了,占样本量的一半。分地区而论,个旧、玉溪、丽江、西双版纳各1人,临沧2人,大理3人,文山4人,红河6人,曲靖10人,楚雄18人,以曲靖、楚雄最多。木莲戏盛行的区域,与“地鬼”观念深入的区域一致。相应的,在少数民族人口较多的区域,唱木莲则并不普遍,顺宁府云县92岁的回族人马玉安说:“听老人说白族闹事后云县作疙瘩病”,此病发生后,“汉族唱木莲,送蛇盤,我们回族不抟。”

临安府鼠疫流行时,当地民众也“唱戏念经”。在红河,“□□疫病流行后,死的□惨,而自外面请戏班子来唱戏送鬼。”文山县追栗街乡80岁的车开顺说:“自从把都天爷爷建立起后,每年唱木莲戏,以后就没有发生过。”唱木莲在临安府是较为普遍的一种行为,而且往往与建立都天庙同时进行。唱木莲的目的之一是为了“送鬼”,也与都天的功能一致。

因木莲戏“一演数日,耗费不少”,故在盐丰县,木莲戏的组织者,为当地士绅,而非平常百姓。当然,也有村民自发集资唱木莲的情况,如在昆明皮乡羊肠小村,75岁的刘贵仁村民说:“我才几岁,光绪15年(1889)刘家营子我们两村有痒子病……我们村有200多人左右,死了66个,然后每家拼几文钱,求清净烧香,唱木莲戏。”

三、天灾与都天

由图l可见,只有都天信仰而无唱木莲的区域,以云南四境地区为主。例如,滇南地区的天灾观念尤盛,建水秀才刘庆生记载,在建水鼠疫特别盛行的1873年,“有人往江西询真人府者”,“真人”即“天师”。

明清时期河南、江西、湖北、安徽、江苏、浙江、福建、广东等地都有对都天的奉祀,但以江南和江淮地区分布最为广泛。江西、湖北等地多把都天信仰作为一种“淫祀”,不列入官方祭祀,期间多有废弃与重建。与其不同的是,江苏扬州、镇江等地官府则对其大为扶持,都天信仰深受当地民众的推崇,他们相信人们对神的某些忤逆行为会招致病害,都天的职能之一是“司疫之神”。

在都天信仰的主体区内多供奉唐代名将张巡,因其在睢阳战役中誓死杀敌,保卫当地百姓的安危。扬州地区都天的原型还有孚惠,据董醇《甘棠小志》卷四《记祀庙第九》记载,元初扬州大疫,孚惠东游至此,用神符救了当地百姓,为感激和纪念他当地建了都天庙。因此都天庙建于元初,后来才转为祭祀唐人张巡。都天原型除了张巡和孚惠外,还有一个夜间遇到疫鬼施散毒气,以一人之死救了上万百姓的儒生。对于都天的原型,当地民众并没有确切

的区分。

当疫病较少时,都天的驱疫功能弱化。逐渐发展成盛大的庙会。清代都天庙会是镇江和扬州地区规模巨大的庙会之一,清中叶人袁枚记载:“都天会起赛神忙,儿女沿堤尽点香,绝似嫦娥颁令甲,一齐月色着衣裳。”至晚清,宜鼎记载:“扬州赛都天神会,鱼龙曼衍,士女如云,为东南第一胜会。”乾嘉时期人梁章巨过京口时,“日闻都天庙会甚盛,盖数十年来所未有,因停棹两日,凭篷窗纵观之”。他官江苏时,往来丹徒河干,“一日遇都天庙会,甚热闹”。

既然是司疫之神,具有宣扬正气和禳灾除疫等功能,故庙会场面极其奢华。清代常州人赵翼记载镇江城东之都天会,“列队几长十里余,糜财不在万金内,但求角胜肯惜费,富者破悭贫者贷”。除此之外,都天还代表孝道,清人戴钧衡由下关渡江至南京,见到如下情景:“路值土人祀都天神,香烟属天,金鼓震地,见数十人以银钩钩其肘肉,下系盘香,或三或五,中以一竹撑两手令开,徐徐行步。询之土人,则日:烧肉香报亲恩者。”

和关于木莲的记载不同,云南宜良、昭通、宣威和楚雄等地地方志中都有关于都天的记录。这些地方都天建立的地点,都在城镇。祭祀都天的人员,为当地士绅,宣统《楚雄县志》卷五《俗祀》记载到宣统年间,都天仍为“地方士绅公祭”对象之一。都天庙或神像建立的时间,多在光绪年间,最早的记录为同治十二年,民国《宜良县志》卷七《祠祀志·寺观》记载:“东城楼,清同治十二年供奉都天太子神像。”建立都天缘于鼠疫,民国《昭通县志稿》卷十《祥异志》记载:“光绪乙亥元年时疫大作,俗谓痒子症,实即瘪落痧也,后以北城祀都天而止。”痒子为鼠疫,瘪落痧为霍乱,当地人常将两种疾病混为一谈,1875-1876年昭通流行的疾病是鼠疫,而非霍乱。位于滇南并与越南接壤的马关县亦有都天信仰,民国《马关县志》卷二《风俗志》对此有详细的记载:

都天会吾邑旧无都天会,民国九年文

山人来侨居者渐多,好事者始倡为之。迷信

易传,信者颇众,正会期在六月二十四日。

而前三日即已举办茹素、念经,相似斗会。

尚无大弊,若文山之会,则聚赌抽头。为害

甚大。查都天神像,三眼六臂,白面无须,

顶盔贯甲称日太子,果为何代人物无史可稽,

或云是商纣之子殷洪,出自《封神演义》,

顾名思义,差为近似,或云为云南曲靖人,

乃一孝子,复不能详其名氏,且其形称毫不

相符,是真无稽之谈也。

马关县在清代属开化府,文山为开化府府治,马关都天会系由“文山人来侨居者”传人。都天会属于庙会性质。按都天形象分黑、白两种,殷洪被奉为都天,因其形象为“三眼六臂,白面无须,顶盔贯甲”,符合白面都天的特征。1950年代曲靖调查报告中也有人称:“这个病有的生在肚子上,有的生在背脊上,才在北门塑都天阁。手里拿的刚(钢)鞭,都口掸在楼板上。”值得注意的是,都天另一种说法为曲靖一孝子,只是民国年间人们已不能详其名氏了。

根据1950年代鼠疫流行调查报告,云南民众对于都天庙建立情况的记忆如表2所示。

和地方志的记录相同,都天庙建立的时间是在同治后期和光绪年间,所在地点基本上为县城的城楼之上,且以北门居多。这些建置是由当地士绅主持的,民国初年《修葺永平都天阁功德碑》记载:“置邑在光绪中叶瘟疫流行,罔有宁岁,至二十九年同邑尊雅章协绅倡议,始建阁于斯,于春福弄敬迎神像,同诚安位,自是厥后。疫疠旋起以旋消。”在思茅,都天太子庙是由当地一名尤姓官员所建。

都天信仰的普及首先与人们认为鼠疫为天灾。病的观念有关。在蒙自地区,“鼠疫民称天灾病,收放以都天太子作主,于是修建都天阁、供神像、唱戏念经便成为当时人们穰(禳)解疫病的主要办法。”许多民众把鼠疫流行的终止亦归因于都天庙的建盖,如蒙自县城83岁的张孚言老人说:“由于当时人死太多,人民苦无良策,于是在光绪23年(即公元1897年)建盖‘都天庙,以祈祷都天太子收大妖魔,以求此瘟疫不再降临之意。”这位老人又言:“自建盖了都天阁以后,此疫即终止了。”人们相信鼠疫属于天灾,故祈求都天收此妖魔,该县75岁的王定成老人也说:

有一个太子来蒙自,手中拿着一个瓶子,

当时我听很多人均在开会,他把手中的瓶子

一打开,开会的人都闻到香,鼠疫病就像这

样传染开了,这个时候香港听到蒙自有这种

传染,那边的人就不敢过这边来了。自建了

都天阁以后,此病即没有发生过了。

此说与都天太子是瘟疫之主有关,对疫病的收放全由他掌握,而建都天阁,供奉都天太子神像,就是为了“祈祷都天太子收其妖魔,以求此瘟疫不再降临”,这与都天的原始形象相符合。与江淮地区不同的是,该地没有张巡的传说。

蒙自民众的说法说明人们认为鼠疫的传播是瘟气的扩散。在屏边县,“听说鼠疫病流行过后。有人说是天降罪,不能得罪老天,要赶紧修盖庙宇”。在河口,“有些说大流行是天上播下来的”。潋江府、元江州、云南府、曲靖府、丽江府、永昌府、顺宁府和普洱府等地均有都天信仰的分布,都普遍认为鼠疫是一种天降灾病,而都天是瘟疫之主,可以收此病。都天庙的建置多在鼠疫流行末期,所以在民众心中留下了深刻的印象,认为都天庙的建置及对都天太子的供奉对控制鼠疫流行是有效的。

四、余论:鼠疫与社会重建

云南鼠疫流行期间,当地民众也会进行打太平醮、做法会、求神拜佛、迎城隍和盖太岳庙等中国各地常见的禳疫活动。但鼠疫毕竟是一种烈性传染病,且在云南各地反复流行,伴随着巨量的人口死亡,人们对此无可奈何,以致谈“痒”色变,形成“痒大爹”、“洋阿爷”、“洋阿奶”等极为特殊的观念。基于某一地区传统的大本菩萨、放天灯、挂羊角等信仰也都出现过,不过,这些信仰出现的时间都在鼠疫流行早期或期间。因为无效而未普及。

如果从有鼠疫记录的乾隆三十七年(1772)算起,到光绪二十二年(1897)前后,云南鼠疫才终于结束了长达125年的流行史。在鼠疫流行末期所采用的各种信仰或活动,如供奉都天、唱木莲以及供奉张大人等,因为“有效”地制止了鼠疫流行,故为民众所普遍接受,尤以供奉都天和唱木莲最为普及,这与民众对于鼠疫是“地鬼”和“天灾”的观念有直接关系。木莲戏是从四川引进的,都天则是云南民众的创造,与张巡并无渊源,也显示出云南民众在禳疫方面积极主动的一面。

在地毒说出现之前,云南人将鼠疫归因于“鬼”将人抓去,只不过受汉化较深的区域的民众认为是地下的鬼在作祟,四境地区则认为是天上的“鬼”为恶。曲靖、昆明、楚雄和大理等地,虽然有尸气传染和鼠疫不是天灾病的观念,但并没有产生地毒观念。当地毒观念从广东引进之后,烧地毒成为这些区域鼠疫防治的主要措施之一。地毒说出现之后,原来认为是地鬼作祟的区域立即接受了此说,而认为天鬼为恶的区域则一直沿袭旧说。以中医传染病病因发展史来看,天灾说无疑是一种极大的倒退,然而,士绅和民众却从天灾说中发展出影响普遍且和其他地区不同的都天信仰。

光绪年间都天庙的修建和唱木莲,都主要是由地方士绅组织,都天庙和都天像都建立在县城或者大的市镇之中。至于其他行为,多由民间集资组织进行。都天与木莲戏,除了捉鬼或驱鬼功能外,还提倡“孝道”。在鼠疫严重流行期间,人们采取隔离和消毒等避疫措施,对于死者往往弃之不顾。鼠疫近于平歇之时,士绅阶层“创造”都天和“引进”木莲,一方面建立了新的信仰对象,增强了民众打败鼠疫的信心,安慰了他们受伤的心灵,另一方面,也在悄悄恢复传统的社会秩序,特别是废弃已久的孝道观念。清代云南长达125年的鼠疫流行史,虽然社会一直在积极寻求各种应对的方法,包括从中原、汉族和中医中引进,也创造出一些独特的观念和行为,但并没有给社会带来根本性的反思和改变,不仅如此,士绅和民众还藉此强化了儒家孝道的观念,这与欧洲中世纪“黑死病”促进社会变革完全相反。