宫颈癌微淋巴管生成特点及与淋巴结转移关系

杨军文,张轶清,张 岚

(皖南医学院附属弋矶山医院妇产科,安徽 芜湖 241001)

宫颈癌是妇科最常见的恶性肿瘤,淋巴道转移是主要的转移途径,也是影响患者生存的重要因素之一,临床多以有无淋巴结转移来评估预后及指导治疗。笔者采用免疫组化的方法检测宫颈癌组织中的微淋巴管密度(LMVD),旨在探讨微淋巴管生成特点及其与淋巴结转移关系。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集皖南医学院附属弋矶山医院2000年9月至2006年5月经根治性手术治疗的50例宫颈癌标本,标本入选标准:①组织学已确诊为鳞状细胞癌;②患者术前无化疗或放疗史。入选患者年龄25~70岁,中位年龄47岁。按国际妇产科联盟(FIGO)临床分期标准:Ⅰa2-Ⅰb期27例、Ⅱa期23例;癌组织按细胞分化程度分为:I级10例,Ⅱ级29例,Ⅲ级11例;50例标本中淋巴结转移19例,无淋巴结转移31例。另选取同期因子宫脱垂行全子宫切除的15例宫颈组织作对照组,年龄44~62岁,中位年龄51岁,病理报告均未提示癌变。

1.2 研究方法

取宫颈癌及宫颈组织组织蜡块,4 μ m层厚连续切片,采用免疫组化法,按照试剂盒提供步骤严格操作。所有试剂盒购自武汉博士德生物工程有限公司。

1.3 结果判定方法

按照Straume O.等[1]报道的方法。先在4倍物镜下扫描肿瘤边缘区、肿瘤中心区,选择其中高淋巴管密度区。然后在20倍物镜下计数被podoplanin抗体染成棕黄色的淋巴管数目,结果以5个20倍物镜视野下微淋巴管数目的均数表示。分别测定肿瘤边缘区、中心区及正常宫颈组织的LMVD。

1.4 统计学方法

用SPSS 11.0统计软件,对实验结果进行统计学分析。依据资料性质进行卡方检验和两独立样本t检验,显著性水准α=0.05。

2 结果

2.1 宫颈组织微淋巴管的生成特点

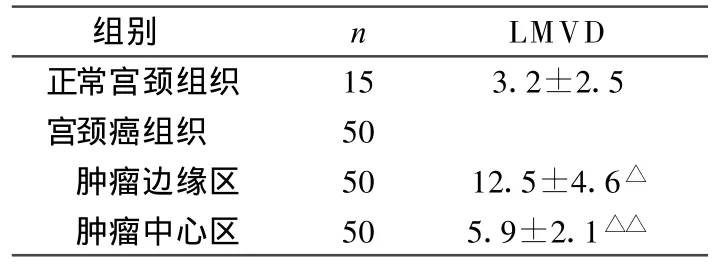

正常宫颈组织Podoplanin阳性染色微淋巴管多呈扩张状,形态大小不一,壁较薄,其 LMVD为3.2±2.5。但宫颈癌组织中见有明显的Podoplanin染色阳性微淋巴管,其 LMVD为9.1±4.8。有淋巴结转移的宫颈癌中可在微淋巴管内发现癌栓,甚至在部分淋巴结无转移的宫颈癌微淋巴管内也发现癌栓。在宫颈癌组织中,肿瘤边缘和中心均可见微淋巴管(表1),但其分布和形态具有明显的异质性:①分布差异。肿瘤边缘区微淋巴管数目多,其LMVD为12.5±4.6,而肿瘤中心区微淋巴管数目少,其LMVD为 5.9±2.1,2者差异有统计学意义(P<0.01)。②形态差异。肿瘤边缘区微淋巴管多为管腔较大,为中空椭圆形呈扩张的功能淋巴管,而肿瘤中心区微淋巴管多为闭锁的条索状,或呈狭长的裂隙状,为无功能淋巴管。

表1 正常宫颈和宫颈癌组织Podoplanin标记LMVD比较()

表1 正常宫颈和宫颈癌组织Podoplanin标记LMVD比较()

与正常宫颈组织、宫颈癌组织中心区相比,△P<0.01;与正常宫颈组织相比,△△P<0.05

组别 n LMVD正常宫颈组织 15 3.2±2.5宫颈癌组织 50肿瘤边缘区 50 12.5±4.6△肿瘤中心区 50 5.9±2.1△△

2.2 宫颈癌LMVD与盆腔淋巴结转移的关系

宫颈癌中心区LMVD与淋巴结转移之间无明显相关性。但在宫颈癌边缘区非淋巴结转移组淋巴管密度为8.5±4.7,淋巴结转移组淋巴管密度为19.9±3.2,2组差异有统计学意义(P<0.01),宫颈癌边缘区淋巴管密度与是否有淋巴转移有显著相关(P<0.01)。

3 讨论

探索恶性肿瘤发生淋巴结转移的机制,以及检测与淋巴结转移密切相关的因素来判断肿瘤预后己经成为近十年来广大学者的重要研究课题。随着血管内皮生长因子C和D(VEG C和VEGF D)的克隆成功及淋巴管内皮细胞特异性标记物(Podoplanin,LYVE1)的相继发现,为肿瘤淋巴管生成研究提供了较为可靠的手段,但有关肿瘤是否有新生淋巴管及淋巴管在肿瘤转移中的作用一直存在争论[2-3],传统观点认为肿瘤的淋巴道转移是一个被动过程,肿瘤细胞通过已有的局部淋巴管转移到区域淋巴结,其中淋巴管内皮细胞只是起到被动的作用。本研究采用Podoplanin这种特异性抗体,通过免疫组化方法标记宫颈癌组织中微淋巴管,探讨其生成特点以及在淋巴转移结中的作用。

许多研究提示多种恶性肿瘤组织中具有新生淋巴管[4],本研究发现,宫颈癌组织内部及癌边缘区组织内均存在有微淋巴管,但其微淋巴管主要分布在肿瘤边缘区,同时形态具有异质性,肿瘤边缘区的微淋巴管分布较密集,呈不同程度的扩张状态,而肿瘤中心区淋巴管分布较稀疏,多呈条索状,甚至完全缺乏管腔。癌栓多见于边缘区扩张的微淋巴管内。分析其原因可能为肿瘤细胞生长对周围淋巴管产生压力或直接侵入管腔,致其萎陷甚至溃破。而肿瘤边缘区微淋巴管呈不同程度的扩张状态,并有不同程度的破坏现象,致使管壁通透性增高,且癌边缘区淋巴管低压、低张、大流量,适合肿瘤细胞的外渗和播散,为癌转移提供了有利的条件。提示宫颈癌淋巴结转移可能机制是通过癌组织边缘区微淋巴管引起的肿瘤的转移,是一个多阶段、多步骤并涉及到多因素的过程。此过程中,多种因素相互作用导致肿瘤的转移是恶性肿瘤的主要生物学特征。笔者认为肿瘤边缘区微淋巴管,可能是宫颈癌淋巴管生成的形态学特征和淋巴道转移的解剖学基础。

近来多数研究表明肿瘤微淋巴管生成能促进淋巴结转移,但是也有不一致的报道,Brimer P.等[4]在卵巢癌的研究中就认为MLD与淋巴结转移无关,Williams C.S.等[5]在乳腺癌的研究中认为MLD与肿瘤的侵袭性呈相反关系,肿瘤主要是破坏淋巴管而不是促进淋巴管形成。本实验结果显示宫颈癌组织中非淋巴结转移组微淋巴管密度为8.5±4.7,淋巴结转移组微淋巴管密度为19.9±3.2,2组差异有统计学意义(P<0.01)。宫颈癌边缘区淋巴管密度与是否有淋巴转移有显著相关(P<0.01)。提示癌周微淋巴管密度升高,癌周微淋巴管越丰富,与肿瘤细胞接触的机会就越多,形成淋巴管道转移的机会就越多一些。因此淋巴管生成在肿瘤淋巴转移中具有重要作用。

综上所述,宫颈癌中微淋巴管分布存在区域异质性,以边缘区分布最为密集,且该区微淋巴管密度增高与肿瘤淋巴结转移、侵袭性生物学行为相关。对肿瘤微淋巴管生成的启动及机制进行深入研究,将有助于进一步了解肿瘤淋巴转移过程,从而找到抑制肿瘤淋巴转移的靶点或预测肿瘤患者预后的指标,为肿瘤生物学治疗提供依据。

[1]Straume O,Jackson D G,Akslen L A.Independent prognostic impact of ly mphatic vessel density and presence of low-grade lymphangiogenesis in cutaneous melanoma[J].Clin Cancer Res,2003,9(1):250-256.

[2]Nakamura Y,Yasuoka H,T suiimoto M,et al.Importance of lymph vessels in gastric cancer:a prognostic indicato rin general an d a predictor for lymph nodemetastasis in early stare cancer[J].Clin Phthol,2006,59(1):77-82.

[3]Hinojar Gutierrez A,Fernandez Contreras M E,Gonzalez-Gonzalez R,et al.Intratumoral iymphatic vessels and VEGFCexpression are predictive factors of lymph node relapse in T1-T4 NO laryngophary ngeal squamous cell carcinoma[J].Ann Surg Oncol,2007,14(1):248-257.

[4]Brimer P,Schindl M,Obeimair A,et al.Lymphatic microvesseldensity in epithelial ovarian cancer:its impact on prognosis[J].Anticancer Res,2000,20(2A):2981-2985.

[5]Williams C S,Leek R D,Robson A M,et al.Absence of lymphangiogenesis and intratumoural lymph vessels in human metastatic breast cancer[J].J Pathol,2003,200(2):195-206.