涌现理论视域下的教师知识建构

盛迪韵

(上海师范大学外国语学院,上海200234)

涌现理论视域下的教师知识建构

盛迪韵

(上海师范大学外国语学院,上海200234)

教师知识作为一个系统具有其涌现特性,主要概括为四点:构材、量积、质组、环境。根据以上四个涌现特性,本文对教师知识建构研究现状进行了整理归纳。教师知识建构将从目前关注知识的构材认知和量积程度,拓展到对知识生长环境的影响分析以及对知识组成方式的质性研究,据此提出了建立教师群体反思性知识组织模式。

涌现;教师;知识;群体反思

涌现现象的存在是客观的、普遍的,从自然界到人类社会,从物质领域到精神领域,只要是系统,就会呈现出整体涌现性。所谓涌现性,指事物整体具有而其组成部分以及部分之总和不具有的特性,一旦把整体还原为它的部分,这些特性便不复存在。因而认识了各部分特性,并不能认识这类整体特性[1]。简而言之,涌现性可以用亚里士多德的名言概括为“整体不等于部分之和”。知识和其他任何复杂事物一样,是一个非确定性、非线性、动态的复杂适应系统,因此,教师知识系统同样蕴涵涌现性。本文首先简述了教师知识的涌现性,进而从涌现理论的角度解读目前教师专业知识研究现状,据此提出目前教师专业知识研究中亟待解决的一些问题和解决的思路。

一、教师知识的涌现性

霍兰认为,任何系统的涌现性源自八项必要的条件[2],我们将其简要归纳为如下四点:构材、量积、质组、环境。教师知识系统的建构也同样蕴涵以上四方面涌现特性。

首先,在构材阶段,教师对自身知识元素和教学实践进行提炼、重组,提炼出该教学法适用于何种情境,会产生怎样的课堂效果,这种教学法是如何形成的(涉及哪些基本教学知识、学科知识、学科教学知识、考虑了哪些因素、这些因素中孰轻孰重)等基本要素,这就是教师知识建构的构材。

其次,有用的信息必须达到一定量的积累才能形成教师知识的整体要求,例如对于外语教师而言,外语词汇量小于100词的积累就根本不能完全顺利地交流表述,此为构材的量积。通过构材的量积,形成“同质知识”和“异质知识”。前者是指如果不同教师间的知识具有共享的特征,当个体共享这种相似的特征时便会“重叠”成更高层次的相似特征的知识;后者指如果不同教师间的知识不具有相似的特征,个体特征将以复杂的非线性的方式“重组”集体特征,这就使集体知识具有与个体原有知识完全不同的特性。

然后,还需要通过“质组”实现信息的有序化,通过精炼“同质知识”,整合“异质知识”,归纳出不同的教学规律,据此最终形成满足教学实践要求的知识系统。例如,根据收集汇总的教学法整理出教师应具备的知识结构,如何把握不同的教学情境达到理想的教学效果,等等。

最后,适宜的知识生成环境能够促进知识的发展,反之则会阻碍它的生长。人的社会性决定了环境对教师知识发展具有指向作用。

二、涌现理论视角下的教师专业知识研究

虽然长久以来国内外教育研究界一直对有关教师专业知识方面的问题很感兴趣,但这个领域中的研究直到1983年至1992年的10年间才真正算是丰富多产的[3]。根据知识系统的涌现特性,下文将对现有教师知识的文献进行梳理分析,尝试重新解读教师专业知识系统建构的全景。

(一)教师知识的构材研究

教师专业知识的基础构成元素有哪些呢?对于这一问题,Shulman作了开创性的研究,归纳出以下七种类型:学科知识、一般教学法知识、课程知识、学科教学知识、有关学生的知识、有关教育背景知识、其他课程知识[4]。它为后续研究发展奠定了重要的基础。在此基础上,Grossman以语文学科为例,提出教师知识元素的六大类型[5]。Bromme以特定的数学学科为例,对Shulman的知识类型进行了扩展[6]。Richards提出构成第二语言教师教育核心知识基础的六大内容要素[7]。

这些理论对三种知识元素类型基本达成了一致认同,即“学科知识”“教学法知识”以及这两种知识交叉融合形成的“学科教学知识”。“学科教学知识”的主要特性是:教师将学科知识转化为学习者可以理解的学科知识。这是“学科知识”和“教学法知识”都无法具备的新性质,体现了知识的“异质涌现”,产生1+1〉2的效果。但另一方面,作为知识涌现的基础,教师知识的构材除了具备上述特定内容之外,还应具备可累积性,即它不应仅仅是抽象的概念,或是必然意义上的经验之谈,而应是显性的、具体的,可以针对不同的教学情境和教师自身特点进行模块化组合。这方面的分析目前报道较少。对于教学法的研究大多停留在教学经验的描述上,没有从教学经验所蕴涵的教师知识结构、教学情境、决定不同教学法效果的影响因素等层面上作进一步的剖析,难以为丰富和发展教师知识系统提供直接有效的素材。

(二)教师知识的量积研究

在近200年的师范教育史中,一直存在着一种争议:在教师培养过程中,应强调学科知识(以Buchmann的观点为代表[8]32)还是教学法知识(例如 Gage等的观点[8]33),而矛盾焦点在于学科知识的掌握程度。这实际上是一个教师知识的量积问题,这个争论为此后一系列的教师知识的量积研究做了铺垫。例如,有研究表明[8]49-53,职前教师在学科知识上的掌握缺乏融会贯通的能力,知识点之间缺乏联系。也有研究表明[9],职前教师的学科知识水平已经达到了一定的专业水平,但缺乏如何合理表征学科知识点以及创造学习者学习知识点的能力。由于知识的量积研究涉及各种因素,如教师的教学背景、测量依据等,如何在实践的基础上提出知识量积阈值,供教师判断相关知识积累是否能够满足实际工作要求,这是一个有待回答的问题。而目前教育组织对教学法的研究,大多停留在教学经验的简单汇总上,亟待从教师知识系统的高度,找到不同教学经验所蕴涵的知识结构和教学思想等要素在该知识系统中对应的位置,考虑如何据此构建起客观、具体、有效的教师知识系统的大厦。在此基础上提出客观、具体、有效的知识量积阈值,供教师自身发展参考,进而通过教学经验的日积月累,实现对知识系统相应部分的丰富和发展,对教师知识系统大厦起到“添砖加瓦”的效果。

然而,教师的教学行为实施过程,实际上动用了多种知识元素变量,这些因素(变量)又构成错综复杂的相互联系,因此,上述问题不仅限于知识元素孰多孰少的定量、比例分配,关键还在于如何将它们融合组织在一起达到教学目的,这就与知识的质组有关。

(三)教师知识的质组研究

教师的知识元素经过有效组合,形成一种有序的动态平衡,才能建构起相关的知识系统。因此,教师知识建构的本质就是如何保持知识的有序组合,这就涉及知识的质组问题。目前,关于教师知识的建构普遍认为有两种模式:一为反思模式[10],二为学习共同体模式[11]。

目前看来,教师的个体反思模式大多仅针对其自身知识元素和教学实践进行提炼、重组,所获取的知识仅限于“同质知识”,由于“异质知识”的缺席,难以满足知识涌现对量积的要求,容易导致“闭门造车”的结果。而学习共同体模式,更多强调的是知识的共享过程,在实践中表现为仅停留在同行经验交流中“授人以鱼”的层次,没有强调依据严格的规范对教师的经验进行加工处理,形成可供累积的构材,并据此进一步归纳积累、提炼整合,教师个体经验难以被及时归纳、总结、提升,形成用于改进指导教师发展的教学规律和知识系统,达到“授人以渔”的效果。

因此,基于涌现理论,我们提出另一种知识建构模式:教师群体反思模式。其主要理念就是通过组合前两种模式,使知识建构过程更加符合知识涌现的内在规律。群体反思的知识建构过程分为直觉感知、解释说明、协商重组以及模块集成四个子过程,其中“直觉感知”和“解释说明”发生在教师个体层次,“协商重组”发生在教研室、学校层次,而“集成化”则发生在学校、教育主管部门层次。教师对于教学过程中的任务情况首先通过直觉感知来进行内省思考,这种知识建构处于较模糊的思想隐性状态;而后向同行阐述个人的看法,以输出的方式使个人知识显性化;再通过与他人协商将同质知识重叠或者将异质知识重组整合;最后将达成一致的观点提升为适用于所有成员的组装型知识模块,实现知识共建。这种知识质组模式,将个人思考理解和知识协作结合起来,可以实现教师群体知识结构进一步的优化。为了要达到上述目的,同样离不开良好的环境氛围。

(四)教师知识的环境研究

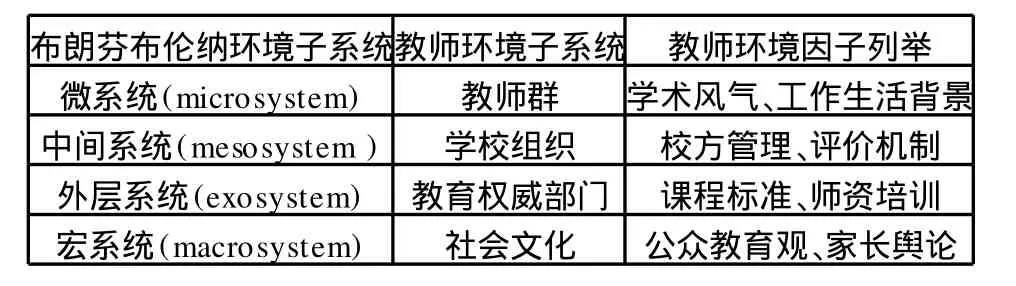

如果说质组是自下而上地形成教师知识的建构,那么环境因素就是自上而下地影响着教师知识的建构[12]。为了确立影响教师知识系统的环境因子,我们借用美国心理学家布朗芬布伦纳(Urie Bronfenbrenner)的环境生态学理论模型,将教师知识系统的生态环境因子归纳如表1。

表1教师知识系统环境因子

从现有的文献来看,有关环境对教师知识影响的相关研究主要集中在前三个层面。例如,一项关于语文教师教学知识发展的研究[10]从教师的学术风气和工作背景层面表明,专家教师知识成长轨迹的特征之一在于教师自身良好的学术背景,以及得到相关专家引领。在学校组织方面,贾爱武[11]认为,校方的组织管理会直接影响外语教师专业知识发展,组织建立校本研究型的教师学习社团是今后发展的良方。在教育政策和课程标准方面,Farrell[13]以美国外语教师教育政策和教师标准为切入点,讨论了教师对于标准的认知以及标准对教师教学实践能力的影响。然而,关于教师知识环境宏观系统层面的研究比较鲜见。例如,公众对于教师所教科目的方法论和相关规定的认可度,大众文化对于教师教学理念的影响等,都是有待研究的宏观层面的问题。本文所提出的教师群体性反思的知识建构模式,需要教师、教研室、学校、教育主管部门乃至国家宏观层面的共同参与,围绕切实贯彻和执行教育大纲和课程标准的总体要求,对知识建构的不同环节做出体制、机制上的安排,为营造和确保教师知识建构的必要环境和不同生成环节的合理衔接提供体制保障。构材的维度上来看,有三类教师专业知识必备元素已基本达成一致:学科知识、教学法知识和学科教学知识。但如何让上述构材满足量积的要求需要引起足够的重视。其次,在教师知识量积的维度上,在教师培养过程中,学科知识与教学知识比重如何分配、学科知识应该积累到什么程度,都是大家争论的焦点。实际上教师知识习得是一个混合的过程,不同元素的分类只是为了便于研究,在教学过程中教师需要融合各类知识才能达到一个理想的教学效果,所以如何在实践积累的基础上,将上述研究结果从抽象的概念落实到客观、具体、可行的阈值标准,以融合组织好各类元素似乎更需要考虑。正因如此,第三个维度,有关知识的质组显得举足轻重。在论述目前两类知识建构模式的基础上,本文提出第三种知识组织模式:教师群体反思模式。它将个人及群体的思考理解与知识协作结合起来形成知识集成模块,以改进教师知识结构和优化知识元素组合。最后,在教师知识环境的维度上,如何从不同层面上营造教师知识系统生成的必要环境还有待进一步探讨。

综上所述,从涌现论的视角来看,教师知识研究将从对知识的构材认知和量积程度,拓展到对知识组成方式的质性研究,以及知识生长环境的影响分析。知识质组和知识环境的研究对于优化教师知识建构、促进教师教学具有更深远的意义。

三、结语

本文简述了涌现理论、教师知识的涌现特征及教师知识领域的涌现性解读与展望。教师知识作为一个系统具有其涌现特性,主要概括为四点:构材、量积、质组、环境。据此我们对教师知识研究现状进行了整理归纳。首先,从教师知识

[1]苗东升.论系统思维(六):重在把握系统的整体涌现性[J].系统科学学报,2006(1).

[2]霍兰.涌现:从混沌到有序[M].上海:上海科学技术出版社,2006:228-243.

[3]胡森,等.教育大百科全书:第8卷[M].海口:海南出版社,重庆:西南师范大学出版社,2006:199.

[4]Shulman,L.S.Knowledge and teaching:foundations of the new reform[J].Harvard Educational Review,1987(1).

[5]Grossman,P.L.The making of a teacher:teacher knowledge and teacher education[M].Teacher College Press,1990:27.

[6]Bromme,R.Fusing Experience and Theory:the Structure of Professional Knowledge[J].Learning and Instruction,1995 (5).

[7]Richards,J.C.,Nunan,D.Second Language Teacher Education[M].New York:Cambridge University Press,1998:8.

[8]李琼.教师专业发展的知识基础——教学专长研究[M].北京:北京师范大学出版社,2009.

[9]邹为诚.中国基础教育阶段外语教师的职前教育研究[J].外语教学理论与实践,2009(1).

[10]朱晓民.语文教师教学知识发展研究[D].上海:上海师范大学博士学位论文,2007:48-79,141-187.

[11]贾爱武.外语教师专业发展的理论与实证研究[D].上海:华东师范大学博士论文,2003:112-160,130-157.

[12]黄瑾.走向文化生态取向的教师发展研究[J].学前教育研究,2009(2).

[13]Farrell,E.A.The Knowledge Base of Preservice Foreign Language Teachers:Meeting the Standards Through Eportfolios [D].University of Iowa,2004:24-43.

[责任编辑 许 昌]

G451.2

A

1000-22359(2010)04-202492-03

盛迪韵(1980-),女,上海人,上海师范大学外国语学院讲师,教育学博士,主要从事英语教育与教师教育研究。

2010-01-10